Оценки уровня жизни семей по данным социологических исследований

Автор: Зверева Н.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Мониторинг доходов и уровня жизни населения России

Статья в выпуске: 5 (171), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу оценок людьми уровня жизни своих семей на основе использования результатов социологических исследований. Обоснован вывод о том, что оценки людьми уровня жизни не соответствуют устаревшим для стран с социальной рыночной экономикой критериям. Показано, что именно оценки уровня жизни выступают «промежуточным звеном» детерминации демографического (репродуктивного) поведения населения

Среднедушевой доход семьи, минимально необходимый доход, нормальный доход, уровень бедности, уровень притязаний на доход, суммарный коэффициент рождаемости, желаемое число детей, ожидаемое число детей

Короткий адрес: https://sciup.org/143181951

IDR: 143181951

Текст научной статьи Оценки уровня жизни семей по данным социологических исследований

В современных социально-экономических исследованиях расширяется понятие дохода и бедности. В их оценку включаются не только денежные, но и не денежные доходы, а также объем и доступность социальных услуг. В оценках дохода во внимание принимается не только его величина (в абсолютном выражении или пересчитанная в реальном исчислении), но и степень удовлетворения им потребностей людей. Таким образом, в доходе выделяются две его стороны – объективная и субъективная, наличные условия и его оценки Так, бедность рассматривается как состояние, при котором член семьи (домохозяйства) не имеет возможностей для удовлетворения своих минимальных потребностей (имеется ввиду ограничение возможностей в разных сферах жизни – не только в узко экономической, но и в социальной, семейной, личностной). Решением Экономического и социального Совета ООН «к бедным относятся лица, семьи, группы лиц, ресурсы которых являются столь ограниченными, что не позволяют вести минимально приемлемый образ жизни в государствах, в которых они живут» [1, с. 14]. В нашей стране основой оценки дохода выступает прожиточный минимум, рассчитываемый с использованием абсолютного определения бедности, который представляется в настоящее время и, особенно, в будущем неперспективным. Более актуальные оценки дохода, основанные на относительном или субъективном определении бедности, учитывают и оценки населением своего уровня жизни [2].

Доклад основан на результатах двух исследований, в которых принимал участие автор: общероссийском исследовании «Семья и рождаемость, 2009», и общероссийском исследовании «Молодежь, 2010».

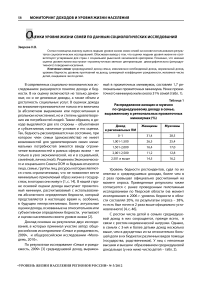

По результатам исследования «Семья и рождаемость, 2009» [3] среднедушевой доход, выражен- ный в прожиточных минимумах, составлял 1,7 региональных прожиточных минимума. Ниже прожиточного минимума жили около 31% семей (табл. 1).

Таблица 1

Распределение женщин и мужчин по среднедушевому доходу в семье, выраженному в региональных прожиточных минимумах (%)

|

Доход в региональных ПМ |

Женщины |

Мужчины |

|

0 -1 |

31,4 |

28,5 |

|

1,001-1,500 |

26,5 |

25,4 |

|

1,501-2,000 |

16,4 |

17,0 |

|

2,001-2,500 |

11,2 |

12,8 |

|

2,501 и выше |

14,5 |

16,2 |

Уровень бедности респондентов, судя по их ответам о среднедушевых доходах, более чем в 2 раза превышал официально рассчитанный на момент опроса. Приведенные результаты также согласуются с ранее проведенным пилотажным исследованием по Тверской области (на момент исследования в 2006 г. уровень бедности в области составлял 20%, по результатам опроса – 38%, то есть был почти в 2 раза выше официально установленного) [4, с. 46].

С ростом числа детей в семьях среднедушевой доход в них сокращается, прежде всего, в связи с ростом иждивенческой нагрузки. Однако, в семьях с 3-мя и более детьми доход несколько выше, чем в двухдетных из-за относительно большей доли в их бюджетах различных видов помощи (государства, родственников). У лиц с неполным высшим и высшим образованием среднедушевой доход выше (у них ниже число детей – табл. 2).

Таблица 2

Среднедушевой доход семей

(в региональных прожиточных минимумах) по числу детей и уровню образования респондента (женщины)

|

Среднедушевой доход в прожиточных минимумах |

|

|

Число детей, в том числе |

|

|

0 |

2,3 |

|

1 |

1,9 |

|

2 |

1,4 |

|

3 и более |

1,5 |

|

Уровень образования женщин, в том числе: |

|

|

среднее (полное) общее |

1,4 |

|

начальное профессиональное |

1,4 |

|

неполное высшее |

1,9 |

|

высшее профессиональное |

2,0 |

По результатам исследования «Молодежь, 2010» [5] среднедушевой доход опрошенных в их семьях летом 2010 г. был 12,0 тыс. руб. в месяц, то есть за четыре года по сравнению с аналогичным исследованием молодежи, проведенном в 2006 г., он вырос в 1,4 раза. Среднедушевой доход, выраженный в региональных прожиточных минимумах, составлял в среднем по всем опрошенным 2,1 прожиточного минимума. Среднедушевой доход, выраженный в региональных прожиточных минимумах, за четыре года вырос не так значительно – в 1,2 раза [6] (табл. 3).

Таблица 3

Распределение респондентов по уровню среднедушевого дохода, выраженного в региональных прожиточных минимумах (в процентах). «Молодежь, 2010»

|

Группы по среднедушевому доходу в регион. ПМ |

Доля лиц, имеющих доход |

Женщины |

Мужчины |

|

До 1,00 |

19,0 |

20,5 |

17,0 |

|

1,00-1,49 |

23,1 |

25,1 |

20,4 |

|

1,50-1,99 |

33,9 |

34,8 |

32,7 |

|

2,00-2,99 |

8,3 |

8,4 |

8,2 |

|

3,00 и выше |

15,7 |

11,2 |

21,7 |

За четыре года значительно сократилась доля бедных молодых людей (доход в 1 и ниже региональных прожиточных минимумов), их стало 19% вместо 32% четыре года назад.

Важен анализ не только дохода семьи, но и мнений людей о том, достаточен он или нет для жизни семьи. Для того чтобы выявить отношение людей к имеющемуся в их семьях доходу, в исследованиях задавался вопрос о минимальном и нормальном, по мнению опрошенных, доходе. Вопрос о минимальном доходе формулировался так: «Сколько рублей нужно Вашей семье на 1 человека в месяц, чтобы «сводить концы с концами?» (отражает мнение человека о величине прожиточного минимума). Вопрос о нормальном доходе формулировался так: «Сколько рублей нужно Вашей семье на 1 человека в месяц, чтобы жить нормальной для нынешних условий жизнью?» (отражает мнение человека о доходе, который позволяет удовлетворять потребности семьи на среднем для данных условий уровне). Ответы женщин и мужчин, полученные в опросе «Семья и рождаемость», приведены в таблице 4.

Таблица 4 Среднедушевой доход семьи, минимально необходимый и «нормальный» доход, по мнению женщин и мужчин

|

Минимальный доход, руб. |

Превышение среднедушевого дохода, раз |

Нормальный доход, руб. |

Превышение среднедушевого дохода, раз |

|

Женщины |

|||

|

9980 |

1,2 |

22500 |

2,7 |

|

Мужчины |

|||

|

11200 |

1,2 |

26000 |

2,9 |

Минимально необходимый субъективно определяемый среднедушевой доход составлял более 2 региональных прожиточных минимума, нормальный – около 5-ти прожиточных минимумов, что также согласуется с ранее проведенными исследованиями в Новгородской (2003 г.), в Тверской (2006 г.), в Липецкой (2006 г.) областях. Превышение минимально необходимого дохода над официально установленным прожиточным минимумом составлял от 1,5 до 2,1 раза, «нормального», по мнению респондентов, дохода – в 3,6-4 раза (см. табл. 5) [7, с. 45].

Таблица 5

Превышение минимального и «нормального» для семьи среднедушевого дохода над официально установленным прожиточным минимумом

|

Исследование |

Превышение (раз) |

|

|

Минимального дохода |

«Нормального дохода» |

|

|

«Новгород, 2003» |

1,7 |

3,6 |

|

«Тверь, 2006» |

1,5 |

3,7 |

|

«Липецк, 2006» |

2,1 |

4,0 |

|

«Семья и дети, 2009» |

2,1 |

4,7 |

Согласно результатам исследования «Молодежь, 2010», минимальный, по представлениям опрошенных среднедушевой доход в их семьях должен составлять (субъективный прожиточный минимум) – 14100 руб. (2,5 прожиточных минимума). «Нормальный доход», позволяющий жить нормальной для окружающих их условий жизнью, – 31600 руб. (5,5 прожиточных минимума) (см табл. 6).

По представлениям опрошенных, минимальный доход в их семьях должен быть в 1,2 раза выше имеющегося у них дохода. «Нормальный», по их мнению, доход, который обеспечивает средний уровень жизни и дает возможность удовлетворять потребности семей, должен быть в 2,6 раза выше имеющегося у опрошенных дохода. Самый высокий разрыв среднедушевого дохода и субъективного прожиточного минимума у двух самых бедных групп опрошенных. Самый высокий разрыв среднедушевого дохода с «нормальным» по представлениям респондентов, доходом не у самых бедных, а у относительно более зажиточных, имеющих среднедушевой доход от 2 до 3-х про- житочных минимумов. Именно у этой группы рост притязаний на более высокий уровень жизни и имеющийся доход в наибольшей степени не соответствуют друг другу.

Проведенные при нашем участии исследования свидетельствуют о расхождении официально установленного регионального прожиточного минимума и субъективных его оценок респондентами. Субъективный прожиточный минимум превышал официальный в 1,5-2,1 раза и, по мнению респондентов, «нормальный» для жизни семьи респондента доход превышал официальный прожиточный минимум в 3,6-4,0 раза. «Нормальный» для семей среднедушевой доход превышал реально имеющийся доход в 1,5-2 раза.

Мнения респондентов о минимальном доходе хорошо согласуются с результатами расчетов, проводимых отдельными исследователями и организациями (расчеты ВЦУЖ системы потребительских бюджетов – восстановительного потребительского бюджета – 2 прожиточных минимума, обеспечивающего восстановительное потребление благ и услуг) [8, с. 26]. По мнению Л.С. Ржаницыной, стандарт экономической обеспеченности семьи с детьми дает только первичный уровень материального достатка (2,5 прожиточных минимума).

На основе модельного ряда распределения по расходам уровень бедности в 2003 г. составлял 20%, по данным обследования бюджетов домохозяйств – 39%. На основе данных НОБУС (Национального обследования благосостояния населения и его участия в социальных программах, обследовано 44,5 тысячи домохозяйств) – 33% [9] Ниже приводятся расчеты уровня бедности, проведенные с использованием результатов исследований в Новгородской, Липецкой и Тверской области (табл. 7).

Таблица 6

Среднедушевой, минимальный и «нормальный» доход в группах по среднедушевому доходу. «Молодежь, 2010»

|

Группы по среднедушевому доходу в региональных ПМ |

Среднедушевой доход в ПМ |

Нормальный доход в ПМ |

Минимальный доход в ПМ |

Разрыв с минимальным |

Разрыв с нормальным |

|

До 1,00 (176) |

0,75 |

3,8 |

1,58 |

0,83 |

2,04 |

|

1,00-1,49 (213) |

1,26 |

5,01 |

2,12 |

0,86 |

3,75 |

|

1,50-1,99 (311) |

1,92 |

5,60 |

2,52 |

0,60 |

3,68 |

|

2,00-2,99 (76) |

2,79 |

6,72 |

3,00 |

0,21 |

3,93 |

|

3,00 и выше (138) |

4,79 |

7,61 |

3,65 |

1,14 |

2,64 |

Уровень бедности респондентов, по данным исследований

«Новгород, 2003», «Липецк, 2005», «Тверь, 2006»

Таблица 7

|

Уровень бедности, % |

Новгород |

Липецк |

Тверь |

|

По данным госстатистики |

27 |

16 |

20 |

|

По данным о распределении доходов по вышеприведенным исследованиям с использованием официального ПМ |

35 |

22 |

38 |

|

По данным исследований с использованием субъективных оценок ПМ |

72 |

69 |

72 |

Субъективные оценки прожиточного минимума и «нормального» для жизни дохода различаются в семьях с разным числом детей. По данным расчетов, проведенных сотрудниками Независимого института социальной политики, отношение населения к доходу семьи зависит от числа нетрудоспособных членов: оценка необходимого минимума средств снижается с ростом числа иждивенцев [10, с. 119].

Этот вывод подтверждают и наши исследования. Уровни притязаний на минимальный доход и на «нормальный» доход снижаются с ростом числа детей. Почему это происходит? Можно высказать предположение о том, что притязания на доход связаны с соотношением значимости дохода и определенного числа детей в системе жизненных целей человека, а при общей высокой оценке дохода – от места определенного числа детей в этой системе.

В тех доходных группах молодежи, где самый высокий разрыв между их среднедушевым доходом и их представлениями о минимальном доходе, самое низкое желаемое и ожидаемое число детей У них же самая низкая оценка уровня их жизни. Самое высокое ожидаемое число детей (наиболее соответствующее итоговой рождаемости, хотя также ниже из-за неучтенных факторов) – у группы с доходом в 2-3 прожиточных минимума.

Разрыв между имеющимся доходом и притязаниями на доход можно подсчитать через разницу между среднедушевым доходом и «нормальным» для семьи доходом. Он зависит от места, которое занимают материальные потребности и потребность в определенном числе детей в системе ценностей человека, их соотносительной значимости (что важнее, то и будет удовлетворяться в первую очередь за счет – в условиях ограниченности ресурсов, неполного удовлетворения менее значимой потребности). Это социологическое, прямое и непосредственное определение индивидуали- зированного понятия «относительный доход» (использованного Р. Истерлином на макроуровне).

Более высокая оценка уровня жизни (меньший разрыв дохода и притязаний на доход) может приводить к сокращению разрыва между желаемым и ожидаемым числом детей, то есть к более полному удовлетворению имеющейся потребности в детях Уровень жизни, таким образом, может рассматриваться как условие удовлетворения имеющейся потребности в детях, а его оценка (через систему ценностных ориентаций) выступает фактором репродуктивного поведения, то есть реализации репродуктивных намерений, но не самих этих намерений

С ростом числа детей притязания на нормальный доход (то есть разрыв между имеющимся доходом и «нормальным» для семьи, по оценкам опрошенных) снижаются относительно имеющегося дохода, поскольку с ростом числа детей значимость дохода снижается относительно ценности нескольких детей. В зависимости от потребности в детях меняется восприятие человеком своего уровня жизни. Имеющие потребность в большем числе детей бедные (по критерию прожиточного минимума) респонденты более позитивно оценивают свой уровень жизни, чем бедные, имеющие низкую потребность в детях. Иначе говоря, более высокая потребность в детях способствует и более позитивному восприятию условий жизни, и большей восприимчивости человека к мерам материальной поддержки семей с детьми.

Для полного удовлетворения уже имеющихся демографических потребностей, в том числе и потребности в детях (то есть достижения «нормального» для семьи, по мнению опрошенных, дохода), на сегодняшний день необходимо повышение среднедушевого дохода семьи до 4-х региональных прожиточных минимумов, или в 1,5-3 раза (за счет разных источников: повышения минимальной и средней заработной платы, расширения возможностей для дополнительных заработков, государственной социальной помощи).

Возникает дополнительный методический вопрос: можно ли доверять ответам респондентов о доходах? Непосредственно проверить достоверность ответов не представляется возможным, но, вероятно, можно провести косвенные оценки. По балансу доходов и расходов (БДР) среднедушевой доход в III кв. 2009 г. (время проведения опроса «Семья и рождаемость») составлял 16 тыс. руб. в месяц По исследованию «Семья и рождаемость» всего 8,5 тыс. руб., то есть почти в 2 раза ниже.

По балансу доходов и расходов в 2008 г. уровень бедности населения составлял 13,1%, уровень бедности детей – 17,5%. По исследованию «Семья и рождаемость» уровень бедности респондентов был высоким – 30%. По результатам пилотажа в Тверской области (проводился для апробации анкеты «Семья и рождаемость»), уровень бедности респондентов был 38%, по данным баланса доходов и расходов (Росстат) в 2006 г. (опрос в Тверской области) – 19% (Для сравнения: уровень бедности семей с детьми по данным исследования НОБУС, в 2003 г. по денежным доходам составлял 50% [11, с. 98]).

По мнению ряда исследователей, переход от показателя масштаба бедности на основе БДР к аналогичному на основе ОБДХ увеличивает масштабы бедности в 2 раза [11, с. 93]. Значит, бедных детей в III кв. 2009 г. (опрос «Семья и рождаемость») могло быть примерно 35% (в 2 раза выше уровня бедности детей по БДХ). По исследованию «Семья и рождаемость» – доля бедных детей среди всех детей составляла 35%, то есть примерно такая же, как скорректированная доля бедных детей по БДР Если продолжить косвенные оценки, то по данным Росстата, доля детей, на которых было начислено ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет в 2008 г составляла 40,8% [12] (это пособие дается бедным), что даже выше, чем по данным исследования «Семья и рождаемость».

Можно сделать следующий вывод: ответам респондентов можно доверять, но их нужно проверять (с помощью дополнительных вопросов, сопоставлять с другими исследованиями). Но определенно можно утверждать следующее: мнение людей о минимальном для их региона и их семей доходе в несколько раз превышает официальные расчеты регионального прожиточного минимума, уровня бедности, представления о «нормальном» для данных условий доходе превышает среднедушевой доход в регионе, выраженный в прожиточном минимуме. При оценке динамики уровня жизни нужно учитывать не только имеющийся доход, но и мнения людей о доходе – минимальном и нормальном; оценки людьми перспектив уровня жизни при рождении ребенка (рождение ребенка – стратегическое решение); систему жизненных целей людей, их первоочередность в условиях бюджетных ограничений.

-

1. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. – М., 2005.

-

2. Впервые в нашей стране оценки бедности на основе относительного определения («по лишениям») проведены в ИСЭПН в конце 90-х г. См.: Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению. – М., 1998.

-

3. Опрос был проведен под руководством Росстата; пилотный проект – в 2006 г. в Тверской области, республике Марий-Эл и Нижнем Новгороде был проведен при финансовой поддержке ЮНФПА и ЮНИСЕФ Основное исследование – в 2009 г.

-

4. Зверева Н.В. Семейный доход и его оценки (по данным социолого-демографических исследований) // Уровень жизни населения регионов России. – 2007, № 5.

-

5. Опрос проводился по заказу Минздравсоцразвития, руководитель проекта д.э.н. Л.Л.Рыбаковский Опрошено 1000 молодых людей в возрасте 18-34 г. в 30 регионах РФ.

-

6. Доход респондента в 2010 г. рассчитывался и в прожиточном минимуме данного региона, где он проживал (за третий квартал 2010 г.).

-

7. Зверева Н.В. Семейный доход и его оценки (по данным социолого-демографических исследований) // Уровень жизни населения регионов России. – 2007, № 5.

-

8. Бобков В.А. Некоторые аспекты изучения качества и уровня жизни политической экономией и экономической социологией//Уровень жизни населения регионов России, №5.

-

9. Л.Овчарова Уровень бедности и глубина бедности. / Демоскоп, №195-196, 21 марта – 3 апреля 2005.

-

10. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. М., 2005

-

11. Л. Ниворожкина, Л. Овчарова, Д. Попова Кто и насколько беден в России // Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. – М., Независимый институт социальной политики, 2005.

-

12. http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_44/bsm.exe/ stg/d1/06-22htm

Список литературы Оценки уровня жизни семей по данным социологических исследований

- Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. -М., 2005. EDN: QQXGPX

- Впервые в нашей стране оценки бедности на основе относительного определения («по лишениям») проведены в ИСЭПН в конце 90-х г. См.: Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению. -М., 1998.

- Опрос был проведен под руководством Росстата; пилотный проект -в 2006 г. в Тверской области, республике Марий-Эл и Нижнем Новгороде был проведен при финансовой поддержке ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Основное исследование -в 2009 г.

- Зверева Н.В. Семейный доход и его оценки (по данным социолого-демографических исследований)//Уровень жизни населения регионов России. -2007, № 5. EDN: MBWEZF

- Опрос проводился по заказу Минздравсоцразвития, руководитель проекта д.э.н. Л.Л.Рыбаковский. Опрошено 1000 молодых людей в возрасте 18-34 г. в 30 регионах РФ.