Очаговые усыхания сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в условиях минусинских ленточных боров

Автор: Кулаков С.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - поиск закономерности образования очагов усыхания сосны обыкно-венной (Pinus sylvestris L.) в зависимости от эдафических условий, изменения климата, биологической продуктивности, внутрицено-тической конкуренции, которые влияют на устойчивость сосновых лесов к корневым гни-лям, вызываемым Heterobasidion annosum (Fr.) Bref s. str. и Armillaria mellea s.l. Объектами ис-следования являлись лесные массивы сосны обыкновенной различного санитарного со-стояния на территории Минусинской котло-вины. Были заложены 27 круговых постоянных пробных площадей с картированием из центра через измеряемые угол и расстояние. У при-мыкающих к очагам усыхания сырорастущих деревьев сосны были взяты керны. В качестве контроля были выбраны аналогичные по со-ставу, возрастной структуре, строению дре-востои, не имеющие каких-либо признаков по-ражения корневыми патогенами и другими бо-лезнями. Для исследования влияния эдафиче-ских условий на процессы развития заболева-ния на удаленной от Енисея части Минусин-ских ленточных боров в 8 очагах усыхания (опыт) и на удалении от их зафиксированных границ было сделано 30 почвенных разрезов, взято 172 образца почвы для измерения влаж-ности и содержания физической глины. Дока-зана определяющая роль корневых патогенов в куртинном усыхании сосновых лесов. В оча-гах поражения сосны в засушливый период влажность почвы в корнеобитаемом слое поч-вы составляет 12,4 % (максимальное значение 25,5 %). В контроле соответственно 9,16 и 18,4 %. Содержание физической глины в очагах усыхания Pinus sylvestris и контрольном насаж-дении имеет существенное различия (Р

Физическая глина, корневые патогены, эдафические усло-вия

Короткий адрес: https://sciup.org/140224304

IDR: 140224304 | УДК: 582.475(571.51)

Текст научной статьи Очаговые усыхания сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в условиях минусинских ленточных боров

Введение. Изменения, происходящие в бореальных лесах, на протяжении последних 20–30 лет привлекают все большее внимание исследователей и общественности. Неблагоприятные факторы различного характера, такие как вспышки массового размножения насекомых, техногенное загрязнение, различные виды рубок, межрегиональное перемещение болезней и вредителей, увеличения аридности климатических условий и ряд других факторов, а также их различное сочетание являются основными причинами современной дигрессии лесов [2, 6, 7, 13]. В большей или меньшей степени проблема усыхания хвойных и лиственных лесов характерна для всех стран. Однако для части территории США, Канады и России она становится определяющей в системе ведения лесного хозяйства. Глобальное изменение климата предполагает увеличение интенсивности и частоты экстремальных явлений. Так, в США в результате сочетания экстремальной засухи 2006 г. и ложной весны 2007 г., которая вызвала необратимое повреждение важных проводящих сосудов в ранней древесине, в сочетании с тремя слабыми корневыми патогенами (Biscogniauxia mediterranean, Botryosphaeria obtusa и Discula quercina) привело к гибели нескольких десятков гектар дубрав [1]. Усыхание хвойных лесов происходит на фоне ценотического ослабления от различных факторов (старение древостоя, засуха, маломощные истощенные почвы и (или) их неблагоприятная структура, рост численности популяций стволовых вредителей) и формирования условий, благоприятных для роста вирулентности и агрессивности корневых патогенов (рост приземной температуры воздуха, почвы; рост ветровой нагрузки, способствующий образованию раневых гнилей; различные виды рубок) [9].

Цель исследования : поиск закономерности образования очагов усыхания сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) в зависимости от эдафических условий, изменения климата, биологической продуктивности, внутриценотиче-ской конкуренции, которые влияют на устойчивость сосновых лесов к корневым гнилям, вызываемым Heterobasidion annosum (Fr.) Bref s. str. и Armillaria mellea s.l.

Методика и объекты исследования . Объектами исследования являлись лесные массивы сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) на территории Минусинской котловины. Они расположены в непосредственной близости от крупных промышленных центров Хакасии и юга Красноярского края и выполняют значимые рекреационные, эколого-стабилизирующие и водоохранные функции. Располагаясь среди степей, на значительном удалении от морей и океанов, они испытывают весь комплекс неблагоприятных климатических воздействий [4].

Были заложены 27 круговых постоянных пробных площадей (табл. 1) с картированием из центра через измеряемые угол и расстояние [5]. Данный метод имеет значительные преимущества (в сравнении с методами, предполагающими разбивку исследуемой территории регулярной сеткой) при изучении кольцевых процессов, например распространения агрессивных видов грибных возбудителей. При значительном снижении трудоемкости сохраняется высокая точность определения координат. Программное обеспечение, работающее в качестве расширения ArcView GIS, позволяет не только произво- дить автоматизированную визуализацию, но и осуществлять расчет по любым сегментам осуществлять расчет таксационных показателей. пробной площади (кольцо, сектор).

Геоинформационные технологии позволяют

Характеристика исследуемых насаждений (Лугавское лесничество)

Таблица 1

|

№ п/п |

Квартал / выдел |

Состав |

Наличие корневых патогенов Heterobasidion annosum (Fr.) Bref s. str., Armillaria mellea s.l. |

1— СО О СП |

1— 1— о LO |

05 |

05 S О 05 05 СО |

% усыхания |

|

1 |

1/24 |

10С |

+ |

120 |

3 |

РТЗМ |

450 |

19,7 |

|

2 |

8/2 |

10С+С |

+ |

130/80 |

3 |

ОСЧОР |

430 |

19,6 |

|

3 |

8/13 |

10С |

+ |

120 |

3 |

БРЗМ |

450 |

18,4 |

|

4 |

20/18 |

10С+Б+С |

+ |

80/130 |

1 |

БРРТ |

410 |

10,3 |

|

5 |

20/22 |

10С+Б |

- |

120/70 |

2 |

БРЗМ |

380 |

- |

|

6 |

20/29 |

10С |

+ |

120 |

3 |

РТЗМ |

420 |

39,5 |

|

7 |

24/15 |

10С+Б |

+ |

120/80 |

2 |

БРРТ |

530 |

18,4 |

|

8 |

24/16 |

10С |

- |

120 |

2 |

РТЗМ |

450 |

|

|

9 |

40/6 |

10С |

+ |

120 |

2 |

РТЗМ |

380 |

33,1 |

|

10 |

83/2 |

10С+С |

+ |

120/160 |

2 |

БРРТ |

370 |

22,9 |

|

11 |

83/4 |

10С |

+ |

120 |

2 |

РТЗМ |

420 |

31,1 |

|

12 |

83/10 |

7С3С |

120/160 |

2 |

БРРТ |

390 |

||

|

13 |

83/14 |

7С3С+Б |

+ |

120/200 |

3 |

РТЗМ |

380 |

32,1 |

|

14 |

105/12 |

7С3С+С |

+ |

120/210 |

3 |

БРЗМ |

360 |

24,6 |

|

15 |

105/14 |

8С2С+Б |

- |

120/230 |

3 |

РТЗМ |

310 |

- |

|

16 |

129/19 |

10С |

- |

120 |

3 |

БРЗМ |

340 |

- |

|

17 |

129/20 |

10С |

+ |

120 |

3 |

РТЗМ |

460 |

15,4 |

|

18 |

129/21 |

7С3С |

+ |

150/100 |

3 |

БРЗМ |

380 |

13,9 |

|

19 |

132/12 |

9С1Б |

+ |

120/80 |

2 |

БРРТ |

450 |

35,2 |

|

20 |

133/30 |

7С2С1Б |

+ |

130/210 |

3 |

БРРТ |

440 |

20,9 |

|

21 |

135/20 |

10С |

+ |

120 |

2 |

ОСЧОР |

460 |

22,3 |

|

22 |

136/8 |

10С+С+Б |

+ |

120/210 |

2 |

РТЗМ |

450 |

23,3 |

|

23 |

154/9 |

7С2С1Б |

+ |

120/200 |

2 |

БРРТ |

430 |

24,8 |

|

24 |

154/13 |

8С2С+Б |

120/140 |

2 |

РТЗМ |

420 |

- |

|

|

25 |

162/18 |

10С |

+ |

120 |

2 |

БРРТ |

410 |

11,2 |

|

26 |

167/14 |

7С2С1Б |

+ |

120/200 |

3 |

БРРТ |

310 |

17,9 |

|

27 |

169/14 |

10С |

+ |

120 |

2 |

БРРТ |

420 |

16,9 |

Для понимания процессов, приведших к гибели древостой, важно знать не только текущие биометрические характеристики составляющих его элементов, но и иметь полную информацию об их росте и развитии в течение всей предыдущей жизни. Для выполнения этой задачи были привлечены методы дендрохронологии [3]. У примыкающих к очагам усыхания сырорастущих деревьев сосны были взяты керны. В качестве контроля были выбраны аналогичные по соста- ву, возрастной структуре, строению древостои сосны обыкновенной, не имеющие каких-либо признаков поражения корневыми патогенами и другими болезнями.

Ранее для приенисейской части ленточных боров было установлено, что причиной, способствующей очаговому проявлению заболевания, является наличие прослоек суглинка среди песчаных отложений, способствущей формированию оптимальной для корневой губки влажности

[8]. Для исследования влияния эдафических условий на процессы развития заболевания на удаленной от Енисея части Минусинских ленточных боров в 8 очагах усыхания (опыт) и на удалении от их зафиксированных границ было сделано 30 почвенных разрезов, взято 172 образца почвы для измерения влажности и содержания физической глины.

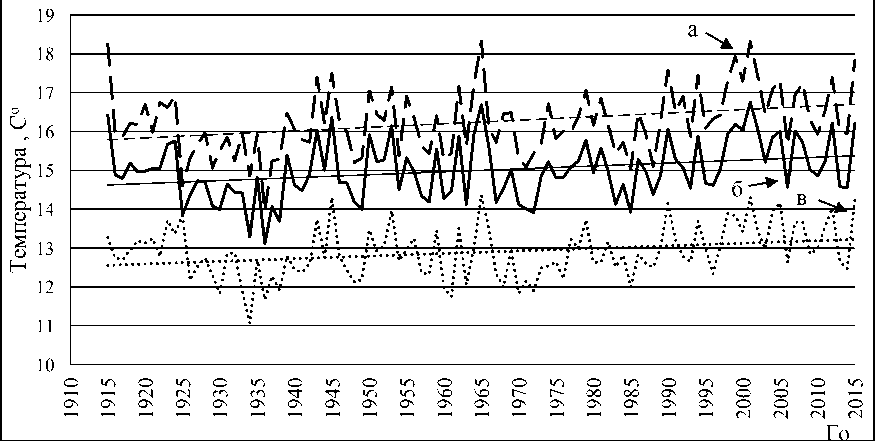

Результаты исследования и их обсуждение. В результате продолжающихся исследований глобального изменения климата подтвержден устойчивый рост температуры приземного слоя воздуха. По оценке экспертов МГЭИК, с 1880 по 2012 г. средняя глобальная температура воздуха повысились на 0,85 °С, а тридцатилетний период с 1983 по 2012 г., вероятно, был самым теплым в Северном полушарии за по- следние 1400 лет. Одним из выводов Пятого доклада МГЭИК является утверждение, что потепление будет продолжаться и его величина по большинству рассмотренных сценариев превысит 1,5 °С к концу XXI в. по сравнению с 1850– 1900 гг. Причиной потепления, как и в предыдущих докладах, назван антропогенный фактор – увеличение в атмосфере парниковых газов [4]. Увеличение среднегодовой температуры приземного слоя воздуха за период 2001–2008 гг. относительно 1990–2000 гг. составило +0,43 °C и продолжает увеличиваться. Так, по данным на 2015 г. изменение уже составило +0,75 °C. На рисунке 1 показан график температуры исследуемого региона за май – октябрь с 1915 по 2015 г.

Рис. 1. Средняя температура воздуха по данным станции Минусинск (1915–2015 гг.): а – с мая по август; б – с мая по сентябрь; в – с мая по октябрь

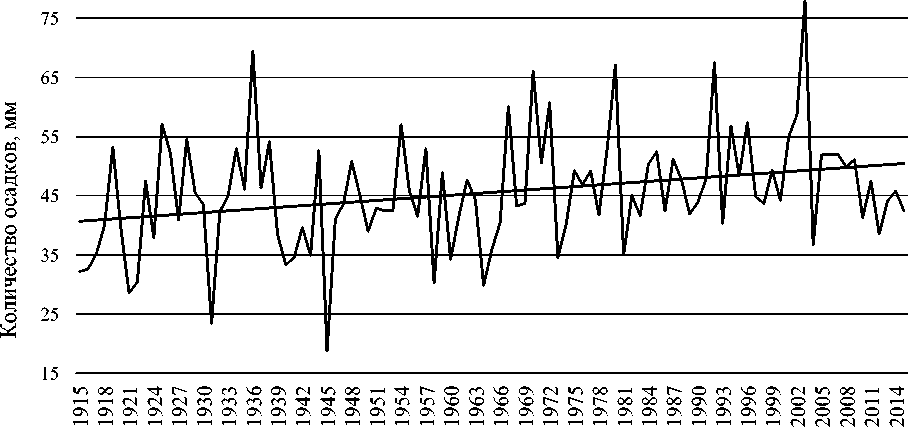

На рисунке 1 довольно наглядно прослеживается тренд увеличения температуры вегетационного периода, даже с учетом умеренных данных в 2013 и 2014 гг. (12,65 и 12,47 °C соответственно). В 2015 г. температура составила уже рекордные 14,28 °C, больше было только в 1945, 1965 и 2001 гг. (14,30; 14,36 и 14,31 0C соответственно). На рисунке 2 изображен график осадков за аналогичный период.

Благодаря специфическим особенностям почвенного покрова Приенисейской части ленточных боров (а именно наличию прослоек суглинка), увеличение количества осадков не может не сказаться на водном режиме почв. В настоящее время маломощный слой покровного суглинка (30–100 см) встречается лишь на отдельных участках бора, где древняя эрозия была менее интенсивной. После оформления современной гидрографической сети покровный суглинок был частично размыт временными водотоками, а обнажившиеся пески подверглись эоловому переотложению [11].

Фрагментарный характер залегания суглинка подтверждается нашими исследованиями. Ведь порой расстояние между почвенными разрезами в очаге и контроле не превышали и 20–30 м. При этом полученные данные имеют значительные отличия. Данные по средней влажности и содержанию физической глины для каждого горизонта приведены в таблице 2.

Год

Рис. 2. Среднее количество осадков по данным станции Минусинск с мая по октябрь 1915–2015 гг.

Содержание влажности и физической глины в почвенных горизонтах

Таблица 2

|

Горизонт |

Max |

Min |

Среднее |

Max |

Min |

Среднее |

|

Влажность, % |

||||||

|

А |

25,5 |

18,3 |

21,13 |

18,40 |

11,42 |

9,71 |

|

АВ |

16,80 |

9,71 |

14,27 |

14,20 |

6,43 |

9,71 |

|

В |

17,12 |

5,80 |

9,89 |

14,60 |

3,00 |

7,79 |

|

С |

11,52 |

3,40 |

6,12 |

8,41 |

2,22 |

5,15 |

|

Содержание физической глины, % |

||||||

|

А |

19,9 |

14,25 |

16,72 |

12,31 |

6,23 |

9,62 |

|

АВ |

17,45 |

12,32 |

15,29 |

8,16 |

5,20 |

6,71 |

|

В |

16,65 |

8,12 |

12,57 |

10,80 |

5,68 |

7,47 |

|

С |

17,47 |

8,54 |

10,96 |

11,10 |

5,23 |

7,64 |

Так, влажность почвы в очагах усыхания колебалась от 4,5 до 25,5 % (среднее значение 12,4 %), а в контрольном насаждении ее параметры находились в интервале от 2,2 до 18,4 % (среднее значение – 9,16 %).

Содержание физической глины в очагах усыхания и контрольном насаждении имеют существенные различия. В очагах ее содержание от 8,12 до 19,9 % (среднее – 13,9 %), в контроле – от 5,20 до 12,31 % (среднее – 7,85 %).

Таким образом, в очагах складываются более благоприятные условия для развития корневой губки (прежде всего, оптимальная влажность в течение всего вегетационного периода), способствующие повышению ее агрессивности и вирулентности. На участках, где глины выклиниваются, образуя «окна», осуществляется гидравлическая связь между водоносными горизонтами, их подъем. Кроме всего прочего, на суглинистых почвах отмечается более интенсивный рост (в ущерб образованию защитных механизмов) сосны обыкновенной, снижающий ее устойчивость к Heterobasidion annosum .

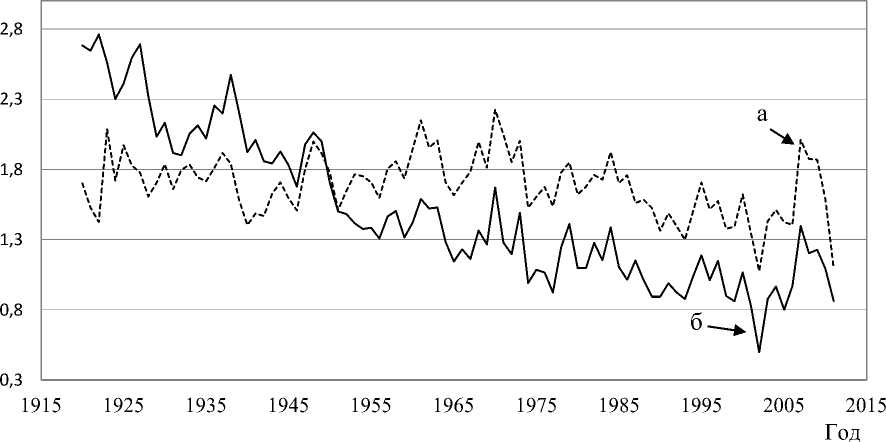

Для понимания причин, определивших быстрое и практически одновременное образование очагов усыхания в приенисейской части Минусинских боров, проведен дендрохронологический анализ древостоев (рис. 3).

Рис. 3. Динамика радиального прироста сосны обыкновенной: а – произрастающие на границе или в очаге усыхания; б – ближайший к очагу усыхания древостой без признаков заболевания

Как видно из графика рисунка 3, в очагах усыхания на суглинистых почвах сформировались условия, при которых возник древостой с избыточной загущенностью. Хоть их рост идет и синхронно с контрольным насаждением (до 1950 г.), однако при этом они испытывают влияние «эффекта группового угнетения» [10, 12]. В фазе жердняка происходит отпад ослабленных, неконкурентноспособных и зараженных деревь- ев, происходит более равномерное размещение отдельных особей на площади, и как следствие – увеличение интенсивности радиального прироста (с 1952 г.), превышающего прирост деревьев из прилегающих насаждений без признаков заболевания.

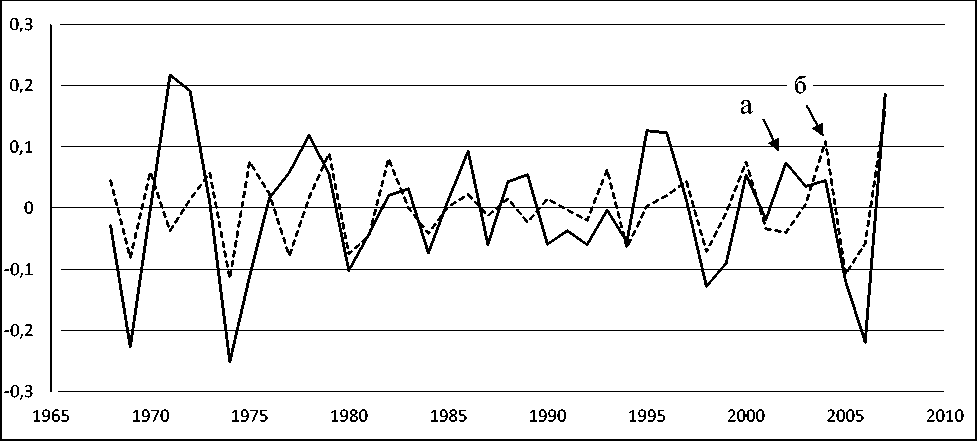

Для поиска закономерностей влияния погоды на рост сосны обыкновенной предварительно было проведено индексирование прироста (рис. 4).

Рис. 4. Индексы радиального прироста сосны обыкновенной: а – очаг; б – контроль

май 2 дек май 3 дек май 2 и 3 май 2 и 3 мая + 1 2 и 3 мая 1 и 2

□ очаг в контроль июня июня

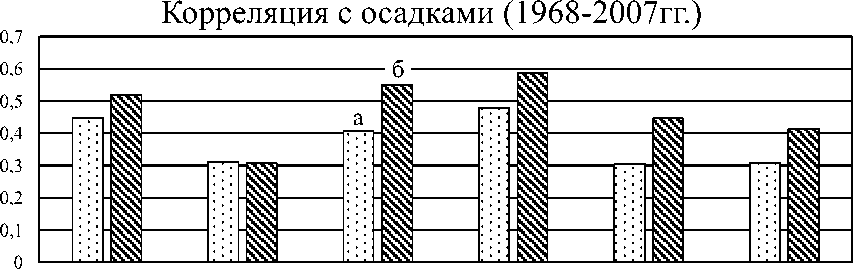

Рис. 5. Зависимость между индексами радиального прироста сосны обыкновенной и количеством осадков текущего года (1968–2007 гг.): а – очаг; б – контроль

Установленный меньший (в сравнении с контролем) уровень корреляции между радиальным приростом и осадками в очагах усыхания хорошо согласуется с результатами эдафиче-ских исследований: почвы с повышенным содержанием физической глины обеспечивают поддержание постоянной умеренной влажности и определяют высокую вероятность развития заболевания, вызываемого H. annosum s. str. и A. mellea s.l.

Выводы . Анализ климатических данных метеостанции Минусинск наглядно показывает не только увеличение среднегодовой температуры приземного слоя воздуха (изменение +0,75 °C в 2015 г. относительно 1990–2000 гг.), но и тренд роста средней температуры вегетационного периода (в 2015 г. температура составила рекордные 14,3 °C).

Доказана устойчивая связь между фрагментарным залеганием суглинка и образованием очагов усыхания P. sylvestris L. Установлено, что в очагах усыхания содержание физической глины и влажность почвы почти в два раза выше, чем в контрольных насаждениях. Это способствует поддержанию в очаге более благоприятных условий для роста агрессивности и вирулентности H. annosum s. str. и A. mellea s. l.

На богатых влажных почвах с повышенным содержанием физической глины формируются древостои с избыточной загущенностью. В фазе жердняка происходит отпад ослабленных неконкурентоспособных и зараженных деревьев. Все это способствует накоплению агентов инфекции, повышает вероятность развития заболевания, вызываемого корневыми патогенами .

Список литературы Очаговые усыхания сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в условиях минусинских ленточных боров

- Bendixsen D.P. et al. Forest Ecology and Management 347 (2015). -S. 40-48.

- Алексеев В.В., Киселева С.В., Чернова Н.И. Рост концентрации СО2 в атмосфере -все-общее благо//Природа. -1999. -№ 9. -С. 15-21.

- Ваганов Е.А., Шашкин А.В. Рост и структура годичных колец хвойных. -Новосибирск: Наука, 2000. -232 с.

- Изменение климата, 2013 г.: физическая научная основа: Вклад I Рабочей группы в Пятый оценочный доклад МГЭИК. -URL: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_rus sian.shtml.

- Павлов И.Н. К методике картографирования куртинного усыхания деревьев с применением геоинформационных технологий//Лесное хозяйство. -2005. -№ 4. -С. 38-39.

- Павлов И.Н., Литовка Ю.А., Кулаков С.С. К вопросу об усыхании побегов пихты сибирской мужского генеративного яруса//IX Чтения памяти О.А. Катаева. Дендробионт-ные беспозвоночные животные и грибы и их роль в лесных экосистемах: мат-лы междунар. конф. (Санкт-Петербург, 23-25 ноября 2016 г.)/под ред. Д.Л. Мусолина, А.В. Селиховкина. -СПб., 2016. -С. 78-79.

- Павлов И.Н. Биотические и абиотические факторы усыхания хвойных лесов Сибири и Дальнего Востока//Сибирский экологический журнал. -2015. -Т. 22, № 4. -С. 537-554.

- Павлов И.Н. и др. Закономерности образования очагов Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. s. str. в географических культурах со-сны обыкновенной (Минусинская котлови-на)//Хвойные бореальной зоны. -2008. -Т. 25. -№ 1-2. -С. 28-36.

- Павлов И.Н. Роль корневых патогенов в массовом усыхании лесов Сибири и Даль-него Востока//VII Чтения памяти О.А. Катаева. Вредители и болезни древесных растений России: мат-лы междунар. конф. -СПб., 2013. -С. 71.

- Погребняк П.С. Общее лесоводство. -М.: Колос, 1968. -440 с.

- Почвенные факторы продуктивности сосняков (на примере ленточных боров Красноярского края). -Новосибирск: Наука, 1976. -237 с.

- Романовский М.Г. Продуктивность, устойчивость и биоразнообразие равнинных лесов Европейской России/Рос. акад. наук, Ин-т лесоведения РАН. -М.: Изд-во МГУЛ, 2002. -91 с.

- Стороженко В.Г. Состояние и пораженность дереворазрушающими грибами коренных ельников подзоны северной тайги//Тр. Карельского научного центра РАН. -2013. -№ 6. -С. 153-158.