Очерк биологии размножения щура Pinicola enucleator

Автор: Мальчевский Алексей Сергеевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1135 т.24, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140155051

IDR: 140155051

Текст статьи Очерк биологии размножения щура Pinicola enucleator

Алексей Сергеевич Мальчевский . Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия.

Поступила в редакцию 25 апреля 2015*

Характер токования . О характере пения щура Pinicola enucleator мы имеем возможность судить только на основании наблюдений, проведённых за птицами, содержавшимися в неволе. Поражало то обстоятельство, что молодой щур первогодок уже зимой обнаружил удивительную способность к подражательному пению. Свою песню он слагал из таких звуков, которые, казалось бы, он нигде не мог слышать, так как содержался он долгое время в одиночестве. Наиболее характерными звуками были для него громкие нисходящие свисты, очень напоминающие первую часть песни дрозда-белобровика Turdus iliacus . Кроме того, щур воспроизводил звуки, похожие на пение веснички Phylloscopus trochilus и лесного конька Anthus trivialis (одно из колен), а также издавал посвисты, напоминающие призывные крики клеста-еловика Loxia curvirostra .

Расположение гнезда . Одно из гнёзд, найденных О.М.Татарино-вой в Кандалакшском заповеднике, располагалось на ёлочке на высоте

2.5 м, другое — на небольшой сосне в 1.2 м от земли. Татаринова сообщила нам, что в обоих гнёздах щура, которые её удалось найти летом 1954 года в Кандалакшском заповеднике, вылупление птенцов произошло в начале первой декады июля. Данными по истории гнёзд автор не располагает.

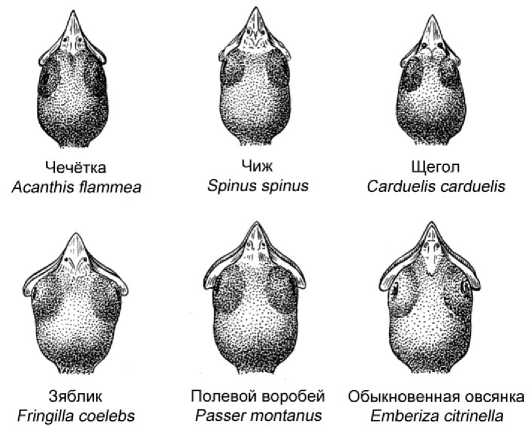

Развитие птенцов . В литературе описания птенцов щура не существует. Нами оно даётся по спиртовым экземплярам, доставленным О.М.Татариновой из Кандалакши. Птенец покрыт тёмным (дымчатосерым), густым и длинным (на спине до 12 мм) пухом, расположенном на глазных (не всегда, 1-2 пушины), надглазничных, затылочной, спинной (от лопаток до корня хвоста), плечевых, локтевых, бедренных, го-ленных и брюшных пуховых птерилиях. Клюв желтоватый, с потемнением у вершины, массивный, очень широкий и несколько горбатый уже у однодневного птенца (рис. 1). Ноздри круглые. Яйцевой «зуб» серый, когти тёмные. Кожа, по сообщению О.М.Татариновой, желтоваторозовая. Разрез рта довольно широкий, складка по бокам клюва довольно значительная. По этим признакам птенец щура более похож на птенцов клеста Loxia curvirostra , зяблика Fringilla coelebs и дубоноса Coccothraustes coccothraustes , чем на птенцов щегла Carduelis carduelis, чижа Spinus spinus , зеленушки Chloris chloris и чечевицы Carpodacus erythrinus (рис. 2).

Рис. 1. Однодневный птенец щура Pinicola enucleator .

Кандалакшский заповедник, июль 1954 года. Фото О.М.Татариновой.

Питание гнездовых птенцов . По питанию птенцов щура мы располагаем только лишь материалами, собранными в Кандалакшском заповеднике О.М.Татариновой, которая любезно передала их в гаше распоряжение. Всего было исследовано 15 пищевых комков, собранных

Рис. 2. Форма головы и клюва у птенцов некоторых Fringillidae, Passeridae и Emberizidae. Рисунок А.С.Мальчевского.

ю ^

ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1135 : 1450-1453

О залётах хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus orientalis в Среднюю Азию

Г. П.Дементьев

Второе издание. Первая публикация в 1955*

Область распространения хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus orientalis (Taczanowski, 1891) в Советском Союзе выяснена ещё недостаточно хорошо. В 1928 году С.А.Бутурлин писал, что ему известны были только четыре экземпляра этой птицы – два самца и две самки. Относительно больше сведений о хохлатом осоеде было у Штреземана (1940), но они основаны в первую очередь на экземплярах коллекций, добытых на зимовках и в пролётное время, и к тому же относятся к другим подвидам.

За последние годы, однако, в связи с большими фаунистическими исследованиями советских зоологов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в музеях различных советских учреждений накопилось довольно много новых экземпляров хохлатого осоеда. Только Зоологический музей Московского государственного университета в настоящее время располагает 10 особями. Суммируя все современные сведения о распространении хохлатого осоеда в СССР, можно указать, что экземпляры этой птицы известны с острова Сахалина, из Приморья, области верховьев реки Зеи, южного Забайкалья и Прибайкалья, Иркутска, истоков Нижней Тунгуски, Красноярска и южного Алтая (окрестности города Котон-Карагая). Эти птицы добыты в гнездовое время. Несколько хохлатых осоедов было добыто в негнездовой период. Они и будут служить предметом рассмотрения в данной статье.

Первое упоминание о встрече хохлатого осоеда в Туркменистане принадлежит Н.А.Северцову (1875) и М.А.Мензбиру (1889) – они сообщают о птице, добытой 29 сентября 1866 у Чимкента. Затем Н.А.За-рудный (1911) писал, что в 1909 году он нашёл хохлатого осоеда в урочище Арал, в бассейне реки Итокар, в бывшем Наманганском уезде Ферганской области. Птицы были встречены 17 июня, из них была добыта самка, и у неё были наседные пятна (H.A.Зарудный). В коллекции, находящейся в Среднеазиатском университете в Ташкенте, этого осоеда нет, и в этом вопросе поэтому остаются существенные неясности. Ещё позднее Л.М.Шульпин (1936) указывает на Добычу хохлатого осоеда у Алма-Аты в Южном Казахстане.

Среди поступивших за последние годы в Зоологический музей Московского университета хохлатых осоедов имеются два экземпляра из южных районов Казахстана. Принадлежность их к хохлатому осоеду не вызывает сомнений как по общим размерам, так и по форме крыла, особенностям окраски (в частности, рулевых перьев) и т.д. Один осоед (взрослая самка) добыт 15 апреля 1937 в заповеднике Аксу-Джабаглы в Таласском Ала-Тау и передан Зоологическому музею университета В.В.Шевченко. Приводим описание экземпляра. Птица в линьке, мелкое оперение на голове, на шее, на спине и часть плечевых сменялись; передние 5 первостепенных маховых – старые, 6-е в каждом крыле выпало, с 7-го по 10-е маховые новые, уже перелиняли. Длина крыла 467 мм.

Другая птица – взрослый самец в новом оперении добыт у станции Байгакум в окрестностях Джулека на нижней Сыр-Дарье и доставлен в Зоологический музей В.И.Осмоловской. Дата добычи – 8 мая 1948. Длина крыла у него 468 мм, вес 1282 г, то есть значительно выше, чем даже у самок европейских осоедов Pernis apivorus.

Окраска первого экземпляра – бурая на спине и светлая охристая с пятнами на брюхе. Окраска второго – темно-бурая с сероватой головой. У первого экземпляра хохол на голове развит слабо, у второго – умеренной длины, но весьма заметный.

По сообщению Р.Н.Мекленбурцева, в Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте за последнее время поступили два экземпляра хохлатого осоеда. Один из них – самка, добытая в дендропарке Ташкента 18 октября 1949. Это птица темно-бурой окраски с хорошо развитым столь характерным для восточноазиатских осоедов «ожерельем». Длина крыла у неё 427 мм (что заставляет предположить, что пол был определён неправильно и мы имеем дело с самцом). Другая птица была доставлена охотником, и пол её вообще не был определён путём вскрытия. Она добыта также в окрестностях Ташкента у Каракамыша на Чимкентском тракте 27 мая 1948. Судя по размерам (длина крыла 454 мм), это самка. Окраска птицы на спине бурая, голова серая, брюхо пёстрое, «ожерелье» хорошо выражено. Ясно выраженного хохла у обоих вышеупомянутых ташкентских экземпляров нет.

Эти сведения о добыче хохлатых осоедов в Средней Азии относятся, таким образом, к негнездовому времени, как и сведения Н.А.Северцова. Остаётся неясным, как попадают хохлатые осоеды в Среднюю Азию. Известно, что область их гнездовий лежит далеко к востоку и северо-востоку от Средней Азии, нормальные же области зимовок соответственно этому расположены в юго-восточной Азии – на Зондских островах (Ява, Биллитон [Белитунг], Борнео [Калимантан], Суматра), на Малайском полуострове, в Индокитае, быть может, в Таиланде и Бирме [Мьянма]. Средняя Азия, таким образом, лежит далеко в стороне от области зимовок и от нормальных направлений пролёта. М.А.Мензбир (1889) считал чимкентский экземпляр хохлатого осоеда за залётный, что представляется нам вероятным и в отношении перечисленных выше находок этой птицы – экземпляров в Зоологическом музее Московского университета и Среднеазиатского университета. Но в конце концов некоторые вопросы требуют ещё выяснения. Прежде всего, необходимо проверить сообщение Н.А.Зарудного о встрече им в Ферганской области в гнездовое время хохлатых осоедов. До сих пор никому, кроме этого автора, осоеды, тем более хохлатые, в гнездовое время в Средней Азии не встречались. Даже на пролётах осоеды там безусловно редки, а подавляющее большинство добытых экземпляров, за исключением только перечисленных в этой заметке, принадлежит европейскому виду Pernis apivorus. Однако в Терсакане в Астрабадской провинции Северного Ирана, т.е. в сущности не так далеко от южных границ Туркмении, С.А.Александров нашёл и добыл осоеда на гнездовье. Добытый экземпляр – самка, от 27 июля 1912, тёмной окраски и по размерам и пластическим признакам едва ли отличима от восточноазиатских хохлатых осоедов (длина крыла 447 мм, хохла нет, но это, как видно хотя бы из предыдущего, не диагностический признак). Последняя находка оставляет не вполне ясным вопрос о границах области гнездования в передней Азии, спорадическое же гнездование этой птицы в Средней Азии возможно, как об этом писал Н.А.Зарудный.

ю ^