Одигитриевская церковь в с. Кимжа. Исследования и реставрационные предложения

Автор: Вахрамеева Татьяна Ивановна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 11 (105), 2009 года.

Бесплатный доступ

Деревянный храм, шатер на крещатой бочке, архитектурно-археологический обмер, строительные периоды, проект реставрации, подлинность и достоверность

Короткий адрес: https://sciup.org/14749530

IDR: 14749530

Текст статьи Одигитриевская церковь в с. Кимжа. Исследования и реставрационные предложения

Одигитриевская церковь в с. Кимжа Мезенского района Архангельской области сегодня может быть охарактеризована как уникальная деревянная храмовая постройка. Это единственная сохранившаяся церковь из ряда существовавших ранее в поселениях на реках Мезени и Пинеге храмов с покрытием центрального объема кре-щатой бочкой, завершенной шатром (рис. 1). К сооружениям подобного типа относились:

-

• Церковь Михаила Архангела в Юроме, 1685 год.

-

• Никольская церковь в с. Сура, 1695 год.

-

• Холодная церковь Св. Артемия в Верколь-ском монастыре, 1697 год.

-

• Никольская церковь в Едоме (сохранилась без завершений), 1699 год.

-

• Воскресенская церковь в Немнюге (Кевро-ла), 1710 год.

-

• Теплая церковь Св. Артемия в Веркольском монастыре, 1712 год.

Рис. 1. Общий вид церкви. Фото В. А. Титова, 2007 год

-

• Собор Рождества Богоматери в г. Мезени, 1714 год.

-

• Троицкая Церковь в с. Лампожне (лемех закругленный), 1781 год.

Уникальность церкви в с. Кимжа подтверждается также наличием дошедших до наших дней некоторых архаичных приемов в ее архитектурных и конструктивных решениях.

Поэтому большой интерес и историкоархитектурную ценность приобретают детальные исследования этого памятника, интерпретация следов первоначальных элементов и конструкций. Только после их изучения и анализа оказались возможными принятие обоснованных реставрационных решений и проведение реставрационных работ.

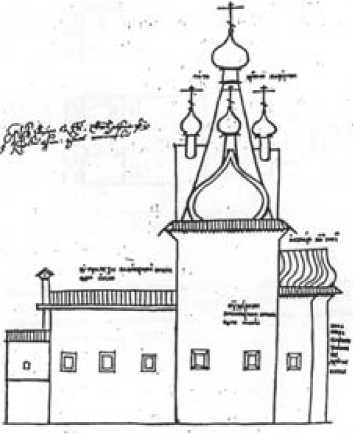

Одигитриевская церковь в с. Кимжа, построенная в 1709 году, один из немногих храмов, в архивных документах о котором выявлены не только описания здания в разные периоды его существования и сведения о периодически проводимых на нем ремонтных работах, но и графическое изображение церкви времени ее постройки, достаточно точно воспроизводящее облик здания (рис. 2).

Обследования и обмеры церкви, выполненные в ХХ веке (В. А. Крохин, Л. М. Лисенко), зафиксировали основные параметры, определяющие ее общую структуру и конструктивную схему. Однако в них не представлены детали памятника, отсутствуют сведения о тех элементах, которые формируют его индивидуальность на фоне единой типологической группы храмов, имеются некоторые неточности и ошибки. Возможно, это произошло из-за того, что обследования в тот период производились при наличии обшивки стен как снаружи, так и внутри здания.

Восполнить эти пробелы в изучении памятника, более глубоко прочесть историю реконструкций церкви, увидеть изменения техноло-

Рис. 2. Архивный чертеж церкви 1709 года [2; 139]

гических приемов в народном строительстве с течением времени в значительной степени удалось благодаря обмерам и исследованиям памятника, выполненным летом 2008 года. Работа проведена на основании государственного контракта с Министерством культуры РФ специалистами ЗАО «ЛАД» (г. Петрозаводск) под руководством автора.

В ходе комплексного архитектурно-археологического обмера были подробно зафиксированы следы утраченных конструкций и деталей, каждый оконный и дверной проем со всеми временными изменениями, сохранившиеся элементы перекрытий, покрытий. Анализ материалов натурного обследования позволяет воссоздать более точную картину строительных периодов памятника, его облика на время постройки и в последующие этапы его существования. Изменения памятника происходили в следующие строительные периоды:

-

1. 1700–1709 – 1875–1878,

-

2. 1875–1878 – 1899,

-

3. 1899–1901,

-

4. 1970-е – 2000-е годы (реставрационные работы).

К 2008 году Одигитриевская церковь представляла собой бревенчатый сруб уже почти полностью без тесовой обшивки, с разобранными перекрытиями и подведенными вновь в 2003–2004 годах новыми венцами от основания до уровня пола. Колокольня находилась в аварийном состоянии, многие бревна имели разрушения различной степени, гниль.

Объемно-планировочное решение храма в своей основе со времени его строительства сохранилось без изменений, за исключением поздней перестройки притвора с надстройкой над ним колокольни (конец XIX – начало ХХ века).

Храм был возведен в 1709 году в виде четырехчастного здания с высотным объемом кафо-ликона, имеющего вид четверика, завершенного крещатой бочкой с центральным крутым шатром, и окружающими его четырьмя главами на высоких шейках. Более узкий пятигранный алтарь примыкает к кафоликону с востока, с запада располагается трапезная, сруб которой шире сруба главного помещения храма. Притвор первоначально имел каркасную конструкцию [2; 140], являясь равным по ширине трапезной. К настоящему времени утраченными оказались нижние бревна трапезной, что не позволяет определить характер первоначальной перевязки между нижними бревнами трапезной и нижней бревенчатой обвязкой каркасного притвора.

Все объемы храма имели покрытия разного типа. Крыша алтаря была выполнена в виде бочки с полицами, при этом бочка алтаря, как и бочки основной храмовой части, шатер, главки и шеи глав, первоначально были покрыты город-ковым лемехом. Трапезная имела самцово-слеговую крышу с тесовой кровлей безгвоздевой конструкции. К сожалению, к настоящему времени утрачены верхние бревна северной и юж- ной стен трапезной и первоначальные слеги, поэтому точно указать количество «куриц», поддерживавших потоки кровли, невозможно. Двускатная тесовая крыша притвора была ниже крыши трапезной и ниже крыши сохранившегося до наших дней более позднего притвора. Ее уровень легко определяется по сохранившимся следам примыкания слег и теса этой крыши к западной стене трапезной.

Характер, выразительность фасадов во многом определяют расположенные на его поверхности оконные и дверные проемы. Расположение, тип оконных и дверных проемов времени постройки храма можно безошибочно определить по материалам детальных обмеров 2008 года. Уточненная нами реконструкция этих элементов памятника на 1709 год несколько отличается от реконструкций Л. М. Лисенко и В. А. Крохина, но достоверно подтверждается следами на памятнике и архивными сведениями.

Так, в алтаре первоначально было устроено два косящатых окна, на южной и восточной стенах. После их реконструкции в XIX веке сохранились подтески и врубки для старых косяков, позволяющие точно восстановить параметры окон. Это были трехкосящатые окна с широкими боковыми косяками, сопрягающимися вверху и внизу «на ус». Вершник – с гребнем и заплечиками со стороны фасада.

Третье окошко на северо-восточной стене было устроено в месте возжигания паникадила и сохранилось без изменений. Это бескосящатое окно, закрывавшееся рамой. Рама, имевшая, судя по архивным записям, слюдяное заполнение [2; 140], утрачена, для ее установки в ограничивающих проем бревнах выбраны пазы. Интересным решением является вставка шпонок между бревнами по бокам оконного проема для создания равношироких по высоте боковых граней окна. Оконный проем детально обмерен, он представляет собой почти не сохранившийся на других постройках тип бескосящатого рамного окна начала XVIII века.

На северной стене алтаря окна первоначально не было. Существующее ныне окно прорублено в XIX веке, об этом свидетельствуют тип оконной коробки и отсутствие подтесок на бревнах у боковых брусьев коробки. В архивных документах XVIII века о нем также не упоминается [2; 140].

В кафоликоне было устроено два косящатых окна на южной стене, позднее реконструированных. На всех окнах сохранились следы подтесок на бревнах для гребня вершника с заплечиками первоначальных косяков и нижние остатки боковых косяков, зарубленные «на ус» в подоконное бревно (рис. 3). На северной стене было одно окно, сдвинутое к восточной стенке. Точное место его расположения и габариты выяснить невозможно, так как участок стены, где оно располагалось, был выпилен в XIX веке при реконструкции храма и устройстве новых двух окон на северном фасаде. Возможно, такое решение

Рис. 3. Окно на южной стене храма. Фото Т. И. Вахрамеевой было принято вследствие желания расположить новые окна на северной стене симметрично, со сдвижкой относительно места первоначального окна. У всех существующих ныне окон северного фасада отсутствуют типичные для начала XVIII века подтески у косяков.

Все окна трапезной, существующие в настоящее время, располагаются на первоначальных местах, но несколько увеличены в размерах. Характер косяков первоначальных окон хорошо прочитывается по сохранившимся следам их примыкания к бревнам стен. На южной стене располагаются три окна, а на северной – одно. Отличия в способе перетески окон позволяют определить, что восточное окно южной стены и окно северной стены растесывали одновременно с другими окнами храма, а увеличивали в размерах два остальных окна трапезной, меняли их косяки несколько позднее. Косвенное подтверждение этому можно найти и в архивных сведениях [2; 143].

Все эти особенности оконных проемов не были отмечены в предшествующих исследованиях, в которых все существующие ныне окна охарактеризованы как первоначальные.

Сведения о первоначальном типе и облике дверных проемов менее очевидны. Можно говорить о двух первоначальных дверях – из притвора в трапезную и из трапезной в храм. Пороговое бревно к моменту обследования оказалось утрачено, оно заменено на новое при реставрационных работах 2003 года, поэтому ни точной высоты проемов, ни характера сопряжения бокового косяка внизу с опорным бревном определить уже невозможно. В целом же тип дверных проемов, общие параметры, вид косяков можно воссоздать достоверно. Двери были трехкосящатые, невысокие, косяки сопрягались с вершником «на ус», вершник имел гребень и заплечики, косяки были без скосов. Внизу косяки, вероятно, сопрягались

Рис. 4. Остаток первоначального косяка двери в трапезную. Фото Т. И. Вахрамеевой с бревном также «на ус», по аналогии с оконными косяками. Сохранился на своем месте фрагмент первоначальных косяков дверного проема из притвора в трапезную (рис. 4). Это часть бокового косяка, на всю высоту которого был вытесан шип для примыкания нового косяка более узкой двери XIX века. В описаниях храма 1802 года говорится, что двери из притвора в трапезную были двойные, то же самое сказано о дверях из трапезной в храм, причем одни из дверей характеризуются как «решетчатые». Двери навешивались на крюки, то есть, вероятно, на «поставы» [2; 140]. Сохранившиеся в разобранном виде дверные полотна XIX века были нами обмерены и предложены к повторному использованию и как аналоги для воссоздания утраченных дверей.

Дополнительная визуальная и голосовая связь трапезной с храмом осуществлялась через окна «проймы», устроенные в разделяющей их внутренней стене. Первоначально это были узкие окна, прорубленные в двух смежных бревнах на высоту диаметра бревна. Окна закрывались ставнями. Сохранившиеся пазы для ставень позволяют определить с достаточной точностью размеры окон, а также то, что это не были волоковые окна в их обычном виде, так как пазы для передвижения задвижки окна отсутствуют. Можно предположить, что первоначально бревна, в которых прорублены окна, не были отесаны и в них были устроены пазы для задвигания ставень. В последующем бревна могли отесать с ликвидацией этих пазов. Но по поводу такого предположения существуют сомнения, поскольку в архивных до- кументах XVIII века говорится, что стены трапезной отесаны [2; 140]. Возможно, что пазы для перемещения ставень образовывались набивными планками сверху и снизу проемов.

Окна-проймы с северной и южной сторон от дверей имели разную длину. Южное окно было намного больше северного. В XIX веке окна были значительно увеличены, но не обрамлялись косяками, и были сохранены пазы для ставень первоначальных окон. В новые большие окна-проймы вставлены кованые решетки.

Трапезная отапливалась одной печью, первоначально топившейся по-черному. Можно выявить ряд следов ее существования. Это характерная пропитанная копотью черная поверхность бревен в интерьере трапезной, подтеска бревен в месте постановки печи в северозападном углу помещения, продухи для удаления дыма в западной стене трапезной. Два продуха на западной стене расположены на разных уровнях (рис. 5). От верхнего продуха, находящегося под самым потолком и выше уровня кровли первоначального притвора, вероятно, шел вверх дощатый дымник вдоль наружной стороны западной стены трапезной. Для обеспечения тяги он несколько возвышался над крышей трапезной. Именно такое расположение дымника подтверждается архивным рисунком церкви 1709 года [2; 139]. В графической реконструкции церкви, выполненной Л. М. Лисенко, дымник неправомерно смещен почти в центральную часть крыши трапезной [1; 72].

На западной стене трапезной между дверным проемом и местом расположения печи выявлены следы лестницы, которая вела, очевидно, к продуху дымника для его закрывания и открывания в период топки печи. На восточной стене трапезной с северной стороны от дверного проема под потолком имеется окно-продух, также, очевидно, закрывавшееся ставнем и обеспечивавшее нормальную циркуляцию теплого воздуха из трапезной в храмовую часть.

Рис. 5. Западная стена трапезной со следами реконструкций, проемом для дымника. Фото В. А. Титова

Представить конструкцию полов церкви теперь можно только по обмерам В. А. Крохина и частично по архивным сведениям. Это были преимущественно двойные полы с нижним слоем бревенчатого наката, утеплителем в виде засыпки из прожженной земли и верхним слоем теса или плах, в дальнейшем (в XIX веке) – из доски толщиной 65 мм.

Сохранность деталей потолочных перекрытий позволяет достаточно точно определить их характер. В алтаре потолок двойной, верхний настил – из бревенчатого наката, снизу – подшивка досками, в храмовой части – горизонтальный из плах по четырем балкам, в трапезной – из плах по системе балок. Главными в трапезной являлись продольные балки из спаренных брусьев, опирающихся на стены и резные столбы. Столбы, видимо, имели консоли, для опоры которых сохранились пазы.

Реконструкция храма XIX – начала ХХ века частично изменила облик здания, сохранив его архитектурно-художественную и историческую ценность. В работе мастеров этого времени прослеживается преемственность традиционных строительных навыков и определенное художественное чутье.

Надстроенная над притвором в XIX веке колокольня в своих формах воспроизводит в уменьшенном масштабе и измененных пропорциях ведущий архитектурный мотив главной части храма – шатер на крещатой бочке. И хотя во всех деталях колокольни прочитываются время ее создания, влияние образцов профессиональной храмовой архитектуры, она является тем поздним наслоением, которое дополнило архитектурный образ здания, усилило его значение как архитектурной доминанты .

При заменах в XIX веке кровель церкви укладка нового лемеха с полукруглым торцом вместо первоначального городкового продумана и выполнена с тщательно проработанным перекрытием переломов и сопряжений различных по форме частей крыши (бочек, шатра, шеек глав), с прокладкой берестяной гидроизоляции. При изготовлении лемеха учтен масштаб архитектурных форм: лемех крыш храмовой части несколько крупнее лемеха крыш колокольни, обладающей иными масштабными соотношениями. Внесено разнообразие в оформление торцов шеломов на крышах разных частей храма. Фигурная обработка торцов шеломов алтаря (рис. 6), бочек храма и бочек колокольни, имея один принцип, отличается по детализации формы.

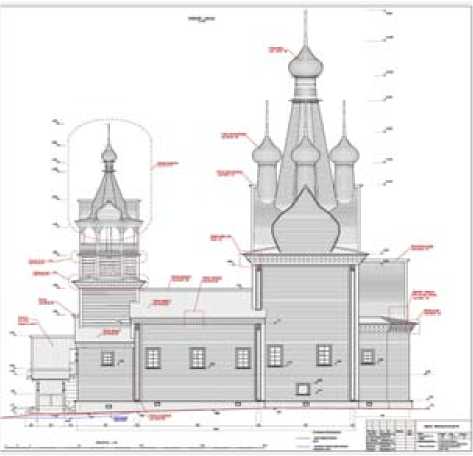

В ходе комплексных исследований получено достаточно материалов для выполнения проекта реставрации и проведения реставрационных работ с сохранением максимальной подлинности и достоверности памятника. При этом наиболее полно отвечать требованиям научной реставрации будет реставрация с сохранением и учетом изменений и дополнений, полученных памятником к началу ХХ века. В разработанном ЗАО «ЛАД» в 2008 году проекте намечено проведение на Одигитриевской церкви в с. Кимжа синтетической фрагментарной реставрации. В ее ходе облик памятника восстанавливается в своем наиболее выразительном виде, сочетающем сохранившиеся элементы различных периодов. Воссоздание утраченных элементов, необходимых главным образом по конструктивным соображениям, выполняется по историческим описаниям, аналогам. В качестве одной из важнейших, центральных задач проекта реставрации ставится задача обеспечения достоверности и сохранности памятника, его долговечности.

Авторами проекта в качестве предпочтительного предлагается следующий вариант.

Внешний облик Одигитриевской церкви сохраняется в основном в том виде, который сложился к 1878–1900 годам, так как на данный период существования храма имеется максимальный объем информации об архитектуре и конструкциях здания как в документах, так и на самом объекте, что позволяет по завершении работ обеспечить необходимую подлинность и достоверность памятнику (рис. 7).

Рис. 6. Завершение бочки алтаря. Фото Т. И. Вахрамеевой

Рис. 7. Проектное решение. Южный фасад. Авторы проекта – Т. И. Вахрамеева, Ф. В. Ефремов, В. Г. Копнин

В ходе реставрации храм будет восстановлен с надстроенной над притвором колокольней, наружные стены – с тесовой обшивкой. Высота церкви определяется с учетом подведенных при реставрации 2003 года нижних венцов и устройства каменного цоколя и равняется в наивысшей точке (крест на главке центрального шатра храма) примерно 32 м от уровня земли. Окна сохраняются в дошедшем до наших дней облике, так как их реконструкция на первоначальный период приведет к утрате значительного количества подлинных элементов как XVIII, так и XIX века.

Более древние и архаичные элементы должны быть сохранены в виде экспозиционных зон-дажей и элементов, органично включаемых в «постреставрационный» облик храма, как исторические документы, прочтение которых еще до конца не завершено.

Восстановление обшивки снаружи сруба, производимое с высокой степенью достоверности, обеспечит защиту бревен от внешних атмо- сферных воздействий и большую комфортность в помещениях, дополнительно уменьшив продуваемость стен.

Восстановление первоначального облика памятника вызовет много гипотетических решений, уничтожение привнесенных в ходе реконструкций XIX века частей здания, деталей, которые не подходят под определение дисгармоничных.

Ситуация, которая сложилась на данном объекте, еще раз подтверждает необходимость требования того, чтобы все ремонтно-реставрационные и консервационные работы на памятниках предварялись детальными обмерами и обследованием объекта. Иначе, как в данном случае, из-за отсутствия такой документации до начала первых консервационных работ оказалась утраченной важная информация о ряде конструктивных и архитектурных элементов храма, и в настоящее время приходится решать задачи реставрации памятника, по ряду элементов основываясь на аналогиях и не обладающих исчерпывающей точностью архивных материалах.

Список литературы Одигитриевская церковь в с. Кимжа. Исследования и реставрационные предложения

- Лисенко Л. М. Национальные особенности памятника деревянного зодчества в с. Кимжа//Архитектурное наследство. 1975. № 23. С. 70-78.

- Лютикова Н. П. «Шатровая о пяти главах…» (новые материалы об Одигитриевской церкви в с. Кимжа Мезен-ского района Архангельской области)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: РИО Петрозаводского государственного университета им. О. В. Куусинена, 1989. С. 136-145.