Один из методов расчета доходов нефтедобывающей компании при оценке бизнеса или имущественного комплекса месторождения

Автор: Панин Андрей Николаевич

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Оценка всех видов собственности - практический опыт

Статья в выпуске: 4 (91), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен метод прогнозирования доходов нефтяной компании, разрабатывающей нефтяное месторож- дение в третьей стадии, который может быть использован оценщиками при отсутствии актуального проектного до- кумента на разработку нефтяного месторождения. Приведены ограничения на применение метода. Отмечено, что прогноз доходов, составленный на основании проектного документа на разработку месторождений, может иметь низкую точность.

Доходы нефтедобывающей компании, прогноз доходов, геологические запасы, извлекаемые запасы, месторождение в третьей стадии, эксплуатационный объект, объект разработки, обводненность продукции скважины, обводнение нефтеносного пласта

Короткий адрес: https://sciup.org/170151910

IDR: 170151910

Текст научной статьи Один из методов расчета доходов нефтедобывающей компании при оценке бизнеса или имущественного комплекса месторождения

Рассмотренный в статье метод может быть применен при прогнозировании доходов нефтяной компании, имеющей одну или более лицензий на разработку нефтяных и (или) газонефтяных месторождений, находящихся на третьей стадии разработки. Метод основан на использовании зависимости интенсивности падения добычи нефти в третьей стадии разработки от проведения максимального темпа разработки и объема добычи нефти, накопленных к моменту падения (выраженных в процентах к начальным извлекаемым запасам) [1]. Закономерность нашла отражение в математической зависимости, выведенной известными российскими учеными1.

Применение метода целесообразно при отсутствии актуального проектного технологического документа на разработку месторождений, в отдельных случаях – в качестве альтернативы проектным данным. Виды проектных технологических документов приведены в Методических рекомендациях по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений [4]. Для применения этого метода необходимо иметь ретроспективную информацию о добыче нефти по эксплуатационным объектам. Прогноз производится по объектам разработки.

Оценщик, собирающийся использовать описываемый метод, должен иметь базовый набор знаний нефтепромысловой геологии. Приведем основные термины, используемые в настоящей статье.

Геологические запасы – количество нефти, горючих газов и содержащихся в них попутных компонентов, которое находится в недрах в изученных бурением залежах.

Извлекаемые запасы – часть геологических запасов, извлечение которых из недр экономически эффективно.

Залежь – естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких сообщающихся между собой пластах-коллекторах, то есть в горных породах, способных вмещать в себя и отдавать при разработке нефть.

Пласт – геологическое тело относительно однородного состава, ограниченное практически параллельными поверхностями – подошвой и кровлей.

Эксплуатационный объект (объект разработки) – продуктивный пласт или группа пластов, разрабатываемые единой сеткой скважин.

Месторождение – совокупность единичных залежей нефти, приуроченных к одной или нескольким естественным ловушкам, расположенным на одной локальной площади. Месторождение может быть одно-или многопластовым.

Ловушка нефти, газа – геологическое тело, условия залегания которого и взаимоотношения с экранирующими породами обеспечивают возможность накопления и длительного сохранения нефти и (или) газа.

Коллектор (нефти, газа) – горная порода, способная вмещать в себя жидкие и (или) газообразные углеводороды и отдавать их в процессе разработки месторождений.

Обводненность продукции скважины – процентное содержание воды в общем объеме (весе) жидкости, добываемой из скважины.

Обводнение нефтеносного пласта – постепенное заполнение нефтяного пласта водой, содержащейся в этом пласте за контуром нефтеносности, или затопление нефтеносного пласта водой, проникшей в скважину из вышележащих или нижележащих водоносных пластов.

Вязкость (внутреннее трение) – сопротивление частиц перемещению под вли- янием приложенной силы. В применении к жидкостям различают вязкость:

-

• динамическую – сила сопротивления перемещению слоя жидкости площадью 1 см2 на расстояние 1 см со скоростью 1 см/с; обычно измеряется в сантипуазах (сП) или миллипаскаль-секундах (мПа • с);

-

• кинематическую – отношение динамической вязкости жидкости к ее плотности; измеряется в стоксах.

Также в нефтяной практике пользуются относительными или условными мерами вязкости, например удельной вязкостью, численно равной отношению динамической вязкости жидкости к динамической вязкости воды при определенной температуре. Наиболее обычным способом определения вязкости является измерение скорости истечения испытуемой жидкости в стандартных термобарических условиях.

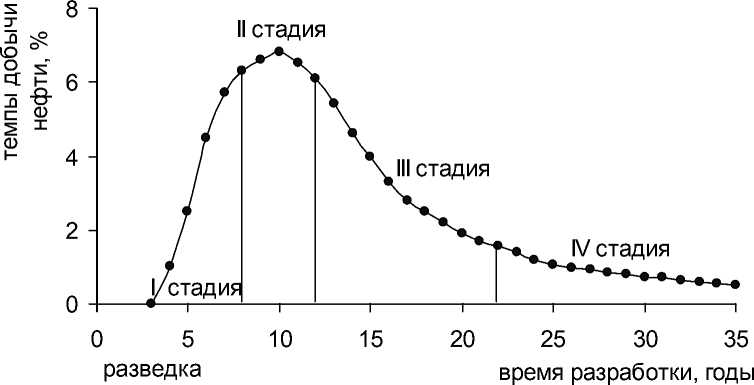

По динамике добычи нефти выделяют четыре стадии процесса разработки залежей пластового типа в гранулярных коллекторах при водонапорном режиме (см. рис. 1) [2, 3].

Рис. 1. Стадии разработки эксплуатационного объекта [2]

Стадия I. Освоение эксплуатационного объекта

На этой стадии осуществляются разбуривание большей части основного фонда скважин, ввод их в эксплуатацию и освоение системы заводнения. Она характеризуется интенсивным ростом добычи нефти, резким снижением пластового давления, небольшой обводненностью продукции.

По разным объектам продолжительность стадии I изменяется от 1 года до 7–8 лет и более. Границу между первой и второй стадиями определяют по точке резкого перегиба кривой темпов добычи нефти (отношение среднегодового отбора нефти к ее балансовым запасам) (рис. 1).

Стадия II. Поддержание достигнутого максимального годового уровня добычи нефти

К этой стадии относят годы разработки с максимальным уровнем добычи нефти и примыкающие к ним годы, добыча в которые отличалась от максимального уровня не более чем на 10 процентов.

На этой стадии осуществляются дальнейшее разбуривание новых скважин и ввод их в эксплуатацию; проводятся геолого-технологические мероприятий по регулированию процесса разработки; отключается небольшая часть скважин из-за обводнения, и многие скважины переводятся на механизированный способ добычи. Она характеризуется компенсированием падения добычи по ранее пробуренным скважинам, развитием системы воздействия на пласты, нарастанием обводненности продукции. На стадии II применяются методы интенсификации отборов жидкости.

По разным объектам продолжительность стадии II колеблется от 1–2 до 5–8 лет. Продолжительность стадии зависит от максимального уровня добычи нефти и ее относительной вязкости (соотношения вязкостей нефти и воды). Границу между второй и третьей стадиями устанавливают по точке перегиба кривой темпов добычи нефти в сторону уменьшения, которая почти всегда четко отмечается, несмотря на продолжающийся иногда рост темпа добычи жидкости (отношения среднегодового отбора жидкости к балансовым запасам нефти) (рис. 1).

Стадия III. Снижение добычи нефти вследствие истощения запасов

На этой стадии происходит снижение ежегодной добычи нефти, продолжается бурение скважин, часть скважин отключается вследствие обводнения продукции, практически весь фонд скважин переводится на механизированный способ добычи. Она характеризуется нарастающей обводненностью. На стадии III резко увеличивается объем мероприятий, проводимых с целью замедления падения добычи и ограничения отборов попутной воды. Продолжительность стадии зависит от продолжительности предыдущих стадий и составляет 5–10 и более лет.

Первые три стадии – основной период разработки, четвертую называют завершающим периодом. За основной период разработки отбирают 75–90 процентов извлекаемых запасов нефти. Нижний предел интервала характерен для залежей с повышенной вязкостью пластовой нефти. При малой вязкости нефти и хороших фильтрационных свойствах пород-коллекторов отбор запасов за основной период разработки может составить 80–90 процентов.

Границу между третьей и четвертой стадиями определяет точка на участке кривой темпов добычи нефти, отражающем ее падение, в котором темп добычи нефти равен 2 процентам. Определить границу между третьей и четвертой стадиями по изменению среднегодового темпа добычи нефти не всегда возможно. Если построить кривую обводненности, то начало четвертой стадии можно определить по точке перегиба, после которой кривая обводненности становится более пологой к оси абсцисс, отражающей время разработки.

Среднегодовой темп падения добычи на третьей стадии по разным объектам разработки изменяется от 3 до 30–35 процентов.

Обобщение опыта разработки большой группы залежей нефти при вытеснении нефти водой, введенных в разработку в 50-х годах прошлого века в Волго-Уральском нефтяном регионе, на Северном Кавказе и в других регионах, показало, что темпы падения добычи нефти на третьей стадии зависят от показателей добычи на предшествующих стадиях – от максимального темпа добычи нефти и от доли отбора извлекаемых запасов к началу падения добычи (а следовательно, и от геологических и других факторов, которые влияют на эти показатели).

В результате получена линейная зависимость A q ( I ) , описываемая формулой:

A q = 2,85 + 3,45 I , (1)

где Δ q – средний темп падения добычи на Iр етьей стадии;

I – интенсивность разработки до начала падения добычи [2];

2,85 и 3,45 – коэффициенты линейного уравнения.

Интенсивность разработки до начала падения добычи представляет собой произведение значения максимального темпа разработки объекта qmax / Qизвл в процентах на долю извлекаемых запасов нефти, отобранных к концу второй стадии разработки:

I ( q max QИзвлл )

1+2

Z q

V i=1

100 , (2)

где qmax – максимальная годовая добыча нефти;

Qизвл – начальные извлекаемые запасы нефти;

qi – добыча нефти за i -й год первых двух стадий;

t 1+2 – продолжительность первых двух стадий разработки.

Средний темп падения добычи на тре- тьей стадии Δq рассчитывают как среднее арифметическое значение темпов падения в течение этой стадии:

A q =1 z [ ( q i

t 1+2

где qi – добыча нефти за i -й год третьей стадии;

qi- 1 – добыча нефти за год, предшествующий i- му;

-

t 3 – продолжительность трех стадий;

-

t 1+2 – продолжительность разработки до начала падения добычи нефти.

Стадия IV. Завершающий период разработки

На этой стадии продолжается снижение добычи нефти; более резко, чем на третьей стадии, уменьшается действующий фонд скважин из-за обводнения; применяется больше методов, использующихся для ограничения объемов попутной воды; продолжа- ются работы по регулированию разработки и проведению комплекса технологических мероприятий для достижения запроектированного коэффициента нефтеизвлечения. Стадия характеризуется низкими темпами добычи нефти и высокими темпами отбора жидкости.

На четвертой стадии темпы добычи нефти снижаются с 2 до 0 процентов (средние за стадию темпы около 1 процента). Продолжительность стадии обычно велика и нередко сопоставима с продолжительностью всего основного периода (15–20 и более лет). Продолжительность периода определяется экономической целесообразностью разработки месторождения, обычно до достижения весовой обводненности 98 процентов (зависит от цен на нефть и других факторов).

Имея показатель добычи за прошедший или текущий год и прогноз изменения добычи нефти, оценщику остается умножить объем добычи на прогнозную цену нефти для каждого прогнозного года, рассчитав при необходимости доли от реализации нефти на внутреннем и внешнем рынках за вычетом экспортной пошлины.

В Методических рекомендациях по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений предлагается использовать:

-

• среднеотраслевые цены нефти на внешнем и внутреннем рынках на основе прогнозов, тарифов и цен, представляемых Министерством экономического развития Российской Федерации в Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период;

-

• среднеотраслевые показатели долей нефти, поступающих на внешний и внутренний рынки, которые определяются по данным экспорта нефти за истекший год [4].

Расчеты можно производить и в текущих ценах или принимать комбинацию прогнозных (в первые годы) и постоянных цен. Это, также как и определение долей поставок на внешний и внутренний рынки, – прерогатива оценщика.

Соответствие описываемого метода прогноза добычи современным условиям было проверено на информации о десяти месторождениях Западной Сибири. Результаты сверялись с фактической информацией по добыче нефти с начала разработки по 2005– 2007 годы и с проектными данными после 2005–2007 годов. Относительное отклонение полученных результатов от фактических и проектных данных по восьми месторождениям составило от 0 до 28 процентов. Два месторождения были исключены из рассмотрения ввиду изменения извлекаемых запасов в процессе разработки (отклонения по ним составили 15 и 57 процентов).

Возможность отклонения от приведенной закономерности отмечала и М.М. Иванова [1]: «Намечающееся в процессе разработки некоторых объектов существенное отклонение от указанных закономерностей может свидетельствовать о неточности принятых извлекаемых запасов нефти или о необходимости осуществления дополнительных технологических мероприятий по улучшению системы разработки объектов».

Следует отметить, что и составленные на основе проектных документов прогнозы добычи весьма приблизительны (как и в самих проектных документах, прогнозы в которых основаны в основном на регрессионных моделях).

В таблице приведены возможные отклонения добычи нефти от проектной по месторождениям Российской Федерации, которые могут быть предусмотрены в проектных технологических документах [4].

Таблица

Возможные отклонения фактической годовой добычи нефти от проектной

|

Проектная годовая добыча нефти, млн т |

Допустимое отклонение фактической годовой добычи нефти от проектной, % |

|

до 0,025 |

50,0 |

|

от 0,025 до 0,05 |

40,0 |

|

от 0,05 до 0,10 |

30,0 |

|

от 0,1 до 1,0 |

27,0 |

|

от 1,0 до 5,0 |

20,0 |

|

от 5,0 до 10,0 |

15,0 |

|

от 10,0 до 15,0 |

12,0 |

|

от 15,0 до 20,0 |

10,0 |

|

от 20,0 до 25,0 |

8,5 |

|

от 25,0 до 30,0 |

7,5 |

Отклонение уровней добычи для проектов пробной эксплуатации (ППЭ) и технологических схем опытной промышленной разработки (ОПР) не лимитируется.

Открытым акционерным обществом (ОАО) «Центральная геофизическая экспедиция» проведен детальный анализ отклонений различных технологических показателей разработки от проектных, который включал 635 объектов разработки из 7 нефтегазоносных провинций 10 нефтяных компаний за период 1993–2003 годы [5]. Анализ имел ретроспективный характер.

Только по 244 объектам отклонения добычи от проекта находились в пределах ±12 процентов, по остальным объектам они превышали указанные рамки, максимальный размер отклонения добычи составил +192,3 процента. При этом 101 объект был исключен из анализа из-за несоответствия начальных геологических запасов, принятых при проектировании.

Основные причины отклонений:

-

• отставание от проекта, вызванное отставанием действующего фонда скважин и (или) низкими дебитами;

-

• опережение проекта, вызванное высокими дебитами и (или) превышением действующего фонда;

-

• несоответствие начальных геологических запасов, принятых при проектировании.

Среди дополнительных причин – несоответствие обводненности продукции проектной. Все причины невыполнения проектных уровней добычи можно разделить на технологические (несоответствие реализуемых технологий разработки проектным технологическим решениям при формировании системы разработки, фонда скважин, среднегодовых уровней добычи) и геологические (реальное геологическое строение залежи (объекта) не соответствует принятой при проектировании геологической модели).

Анализ, проведенный ОАО «Центральная геофизическая экспедиция» показывает, что прогнозы потока доходов, построенные на основании проектных документов на разработку месторождений, имеют весьма приближенный характер и для прогноза можно использовать упрощенный метод, описанный выше.

Существуют следующие ограничения на применение метода:

-

1) указанную зависимость можно применять для залежей пластового типа в гра-

- нулярных коллекторах при водонапорном режиме (для большей части разрабатываемых объектов, но не для всех). О типах залежей и коллекторов, а также о режиме вытеснения нефти оценщики могут получить информацию у представителей компании-заказчика;

-

2) объект должен находиться на третьей стадии разработки;

-

3) неточность принятых извлекаемых запасов нефти дает высокую погрешность (аналогично и при проектировании разработки);

-

4) последние тенденции применения так называемого «западного» подхода (агрессивного, предусматривающего быстрое наращивание объемов добычи при быстрых темпах ее падения в последующие периоды) могут внести существенные искажения в описанную закономерность в случае перехода в процессе разработки от традиционного метода к агрессивному и обратно.

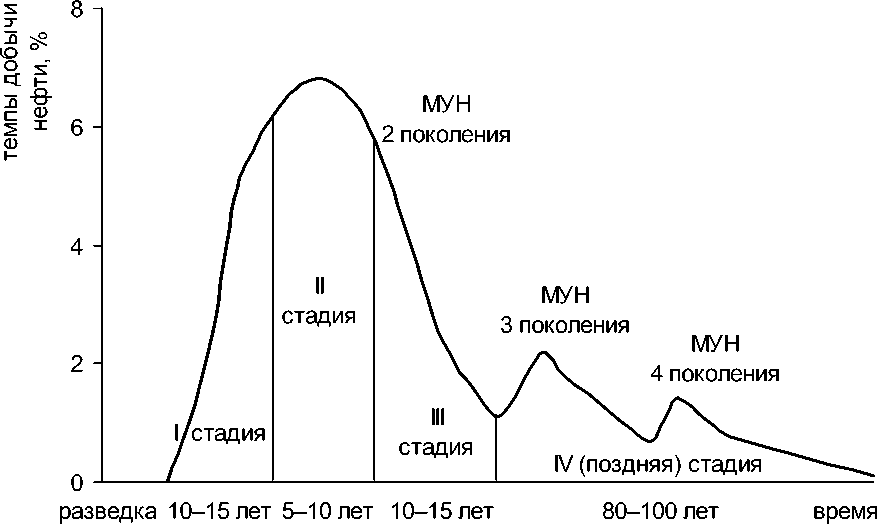

В настоящее время существует более современное представление о стадиях и методах разработки месторождений [6, 7]. Новый этап развития нефтяной промышленности характеризуется переходом от экстенсивной разработки к интенсивной, вступлением многих крупнейших место-

Рис. 2. Новое представление о стадийности разработки нефтяных месторождений

рождений в четвертую стадию разработки, широким вовлечением в разработку трудноизвлекаемых запасов, массовым применением ряда новых методов увеличения нефтеотдачи (МУН), появлением новых методов и средств изучения строения залежей, увеличением срока разработки месторождений на четвертой стадии, применением компьютерного геологического и гидродинамического моделирования для проектирования и управления разработкой месторождений. Новое представление о стадийности разработки нефтяных месторождений [7] представлено на рисунке 2.

Возможно, будут выявлены и новые закономерности, которые можно будет использовать при оценке бизнеса и имущественных комплексов месторождений.