Одиночные очаги и образования легких: эффективность динамической КТ при дифференциальной диагностике

Автор: Силантьева Н.К., Петросян А.П., Шавладзе З.Н., Усачева А.Ю., Рагулин Ю.А., Усачев В.С.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальной проблемой современной онкологии остается дифференциальная диагностика одиночных очагов и образований в легких. Одной из методик, способных определить признаки опухолевого кровотока и тем самым выявить злокачественный процесс, является компьютерная томография с динамическим контрастным усилением (динамическая КТ). Цель исследования - оценить диагностическую эффективность динамической КТ при дифференциальной диагностике одиночных очагов и образований легких. Материал и методы. Динамическая КТ была выполнена 52 больным с одиночными очагами и образованиями в легком. КТ-исследование выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе GE Optima CT660. Протокол КТ-сканирования включал: 1) нативное исследование от уровня яремной вырезки до уровня диафрагмальных синусов; 2) определение локализации очага в легком; 3) сканирование области очага на 30 сек, 1 мин, 2 мин, 4 мин и 6-й мин после введения контрастного препарата. Обработку полученных данных проводили на рабочей станции Advantage Workstation 5.0. КТ-данные были верифицированы путем сравнения с гистологическим заключением, полученным после трансторакальной трепан-биопсии под контролем КТ и хирургических вмешательств на легких. Результаты. Без использования данных динамической КТ чувствительность метода при выявлении злокачественного процесса составила 71 %, специфичность - 95 %, точность - 88 %, тогда как с использованием результатов динамической КТ - 85, 95 и 92 % соответственно

Очаговое образование в легких, дифференциальная диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/140254138

IDR: 140254138 | УДК: 616.24-006-073,756.8 | DOI: 10.21294/1814-4861-2017-16-5-18-26

Текст научной статьи Одиночные очаги и образования легких: эффективность динамической КТ при дифференциальной диагностике

Введение. Актуальной проблемой современной онкологии остается дифференциальная диагностика одиночных очагов и образований в легких. Одной из методик, способных определить признаки опухолевого кровотока и тем самым выявить злокачественный процесс, является компьютерная томография с динамическим контрастным усилением (динамическая КТ). Цель исследования – оценить диагностическую эффективность динамической КТ при дифференциальной диагностике одиночных очагов и образований легких. Материал и методы. Динамическая КТ была выполнена 52 больным с одиночными очагами и образованиями в легком. КТ-исследование выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе GE Optima CT660. Протокол КТ-сканирования включал: 1) нативное исследование от уровня яремной вырезки до уровня диафрагмальных синусов; 2) определение локализации очага в легком; 3) сканирование области очага на 30 сек, 1 мин, 2 мин, 4 мин и 6-й мин после введения контрастного препарата. Обработку полученных данных проводили на рабочей станции Advantage Workstation 5.0. КТ-данные были верифицированы путем сравнения с гистологическим заключением, полученным после трансторакальной трепан-биопсии под контролем КТ и хирургических вмешательств на легких. Результаты. Без использования данных динамической КТ чувствительность метода при выявлении злокачественного процесса составила 71 %, специфичность – 95 %, точность – 88 %, тогда как с использованием результатов динамической КТ – 85, 95 и 92 % соответственно.

Одной из актуальных проблем в клинической практике и медицинской визуализации была и остается дифференциальная диагностика одиночных образований в легких [1]. Несмотря на стремительное развитие новых методов лучевой диагностики, эта проблема еще далека от решения, так как каждый из новых методов, позволяя решать те или иные диагностические задачи, ставит и новые вопросы. Компьютерная томография (КТ) является одним из ведущих методов лучевой диагностики заболеваний легких и позволяет выявить значительно большее количество очагов, чем обычное рентгенологическое исследование. Однако не существует четких КТ-признаков злокачественности или доброкачественности образования. Так, например, гладкие контуры, которые характерны для доброкачественных очагов, не могут служить

100 % критериями доброкачественности, так как часто встречаются при злокачественных процессах [2]. Поэтому в последние годы активно стали изучать и обсуждать такие основанные на КТ методики, как оценка скорости роста очага в легком [3], динамика накопления контрастного вещества [4], применение трансторакальной пункционной биопсии с морфологическим исследованием полученного материала.

Ключевым моментом опухолевого роста является развитие опухолевого ангиогенеза, что отличает злокачественные новообразования от доброкачественных опухолей [5]. Именно на этой особенности основано применение КТ с динамическим контрастным усилением (динамической КТ) при дифференциальной диагностике очагов в легких. Диагностическая эффективность динамической

КТ при выявлении злокачественных очагов, по данным различных авторов: чувствительность – 94–98 %, специфичность – 58–90 %, точность – 77–92 % [4, 6]. Тем не менее возможности методики четко не определены, что требует ее дальнейшего изучения.

Целью исследования явилась оценка диагностической эффективности КТ с динамическим контрастным усилением при дифференциальной диагностике одиночных очагов и образований легких.

Материал и методы

В отделении компьютерной томографии МРНЦ им. А.Ф. Цыба было обследовано 52 пациента, из них мужчин – 41, женщин – 11, в возрасте от 29 до 82 лет, в среднем – 61,8 ± 9,5 лет, с одиночным образованием в легком, выявленным случайно при плановых флюорографических или рентгенологических исследованиях.

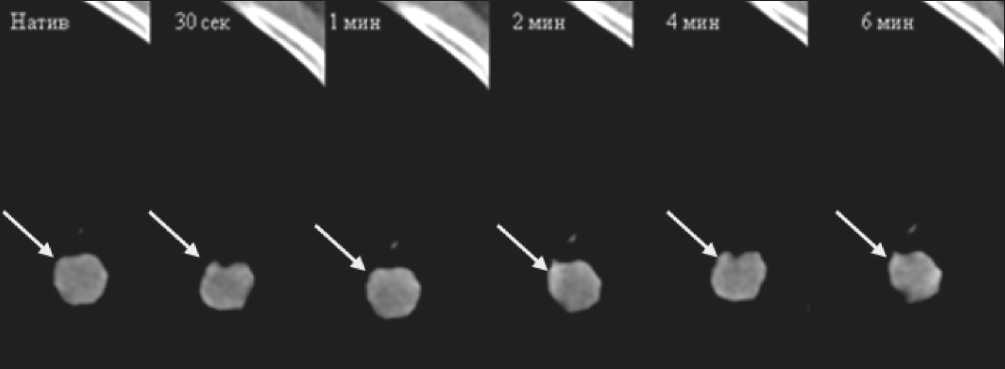

Исследование выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе GE Optima CT660 (сила тока – 80–400 мА, напряжение трубки –100–120 кВ, толщина томографического среза – 5 мм, толщина реконструируемого среза - 1,25-1,5 мм). Сканирование проводили в положении больного на спине, с поднятыми над головой руками, с задержкой дыхания на высоте вдоха, с болюсным введением контрастного вещества (инъектор Nemoto Dual Shot Alpha, 80–100 мл препарата «Ультравист 370», скорость введения – 3,5 мл/сек). Протокол КТ-сканирования включал: 1) нативное исследование от уровня яремной вырезки до уровня диафрагмальных синусов; 2) определение локализации очага в легком; 3) сканирование области очага на 30 сек, 1 мин, 2 мин, 4 мин и 6-й мин после введения контрастного препарата.

Обработку полученных данных проводили на рабочей станции Advantage Workstation 5.0 (GE Medical Systems, США). Оценивали следующие КТ-симптомы: локализация очага (правое/левое легкое); его размер (>3 см/<3 см); форма (окру-глая/неправильная); структура (однородная/не-однородная); контуры (ровные/неровные, четкие/ нечеткие); состояние плевры (утолщена/не утол-щена/деформирована); состояние окружающей легочной ткани (изменена/не изменена); наличие или отсутствие симптомов «дорожки к плевре» и «прилежания к бронху». Далее изучали накопление контрастного вещества (КВ) образованием при помощи выбора зоны интереса (ROI) и измерения денситометрической плотности в данной зоне. В очагах с равномерным накоплением КВ мы выбирали ROI не менее 2/3 от размеров всего очага; в очагах с неравномерным накоплением измеряли плотность в зоне наибольшего накопления. После этого оценивали параметры накопления КВ в очаге: 1) характер накопления (без накопления/с равномерным накоплением/с неравномерным на- коплением/накопление по периферии (симптом «ободка»); 2) величина максимального накопления (или «пик» накопления, ед.Н); 3) время достижения «пика» (мин).

Данные КТ-исследования были верифицированы путем сравнения с гистологическим заключением, полученным после трансторакальной трепан-биопсии под контролем КТ (27 пациентов) и хирургических вмешательств (25 пациентов). Статистическая обработка данных выполнялась на индивидуальном компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета прикладных программ «IBMSPSSStatistica for Windows» версии 20.0. Для каждого количественного параметра были определены: среднее значение (M), медиана (Ме), среднеквадратическое отклонение (δ), стандартная ошибка (m). Для нахождения различия между группами использовали метод χ2 и t-критерий Стьюдента.

Результаты

По результатам морфологического исследования полученного материала у 14 (26,9 %) из 52 больных одиночное образование в легком было представлено очагом доброкачественной природы, у 38 больных (73,1 %) - злокачественным новообразованием (табл. 1). Мы сравнили частоту встречаемости КТ-симптомов при доброкачественных и злокачественных образованиях. Оказалось, что такие симптомы, как неровность/нечеткость контуров очага, утолщение/деформация междолевой плевры, а также наличие симптома «лимфогенной дорожки», наиболее часто встречались при злокачественных образованиях (p<0,05). Такие симптомы, как локализация очага, его форма, структура, изменения в окружающей легочной ткани, «прилежание к бронху», в равной степени встречались как при злокачественных, так и

Таблица 1

Морфологическая верификация 52 одиночных очагов в легких

|

Морфологическая характеристика очага |

Количество очагов |

|

Злокачественные |

38 |

|

Аденокарцинома |

26 |

|

Плоскоклеточный рак |

7 |

|

Метастаз |

2 |

|

Лимфома |

1 |

|

Нейроэндокринный рак |

1 |

|

Мелкоклеточный рак |

1 |

|

Доброкачественные |

14 |

|

Пневмония |

7 |

|

Гамартома |

3 |

|

Пневмосклероз |

2 |

|

Туберкулез инфильтративный |

1 |

|

Туберкулома |

1 |

|

Всего |

52 |

Таблица 2

Сопоставление данных КТ о денситометрических характеристиках очага с результатами морфологического исследования

|

КТ-симптомы |

Морфологическое заключение |

р-value (t-критерий Стьюдента) |

|

|

Злокачественные новообразования (n=38) |

Доброкачественные образования (n=14) |

||

|

Среднее значение ± станд. Денситометрическая отклон. |

30,5 ± 12,4 |

32,2 ± 12,3 |

|

|

плотность в нативную Пределы фазу (ед.Н) |

3–53 |

2–52 |

>0,05 |

|

Медиана |

32 |

35 |

|

|

Среднее значение ± станд. отклон. |

46,5 ± 15,5 |

46,9 ± 29,4 |

|

|

«Пик» накопления (ед.Н) Пределы |

17–76 |

7–110 |

>0,05 |

|

Медиана |

48 |

51,5 |

|

|

Среднее значение ± станд. отклон. |

2,6 ± 2,6 |

7,6 ± 6,7 |

|

|

Время достижения Пределы «пика» (сек) |

0,515 |

0,515 |

>0,05 |

|

Медиана |

2 |

5 |

|

Таблица 3

Сопоставление КТ-данных о «пике» накопления и результатов морфологического исследования

Анализируя характер накопления КВ, мы получили следующие результаты. Отсутствие накопления КВ было выявлено в 3 случаях доброкачественных очагов; среди злокачественных образований ни одного очага без накопления КВ выявлено не было (p<0,01). Равномерное накопление КВ определялось в злокачественным опухолях – в 21 случае, в доброкачественных очагах - в 5 случаях (p>0,05). Неравномерное накопление – в 17 злокачественных и в 5 доброкачественных очагах (p>0,05). Симптом «ободка» визуализировался в одном случае, при туберкуломе, при этом периферические отделы очага интенсивно накапливали контрастный препарат, а центральные отделы не накапливали, и, следовательно, плотность в центре образования не менялась.

Полученные нами КТ-данные о денситометри-ческой плотности очагов в нативную фазу исследования, а также данные о максимальном накоплении («пик» накопления) КВ образованием представлены в табл. 2. В среднем денситометрическая плотность злокачественных очагов в нативную фазу исследования составила 30,5 ± 12,4 ед.Н; средняя плотность доброкачественных очагов – 32,2 ± 12,3 ед.Н. «Пик» накопления злокачественных очагов в среднем составил 46,5 ± 15,5, доброкачественных – 46,9 ± 29,4 ед.Н. Время достижения «пика» у злокачественных очагов в среднем составило 2,6 ± 2,6 мин, у доброкачественных очагов – 7,6 ± 6,7 мин. Однако статистически значимых различий между злокачественными и доброкачественными новообразованиями получено не было.

При анализе симптома максимального накопления КВ («пик») оказалось, что «пик» накопления от 0 до 10 ед.Н в злокачественных очагах не наблюдался (табл. 3), в то время как при доброкачественных образованиях он выявлен у 5 из 14 больных (гамартома – 3, пневмосклероз – 1, туберкулома - 1) (p<0,01). «Пик» накопления в диапазонах от 11 до 50 ед.Н, особенно от 31 до 50

Таблица 4

Сопоставление КТ-данных о времени достижения «пика» и результатов морфологического исследования

|

КТ-симптом |

Морфологическое заключение |

р-value |

|

|

время достижения «пика» (мин) |

Злокачественные образования (n=38) |

Доброкачественные образования (n=14) |

(критерий χ2) |

|

0,5 |

4 |

2 |

>0,05 |

|

1 |

9 |

2 |

>0,05 |

|

2 |

15 |

1 |

<0,05 |

|

4 |

4 |

2 |

>0,05 |

|

6 |

5 |

1 |

>0,05 |

Таблица 5

Диагностическая эффективность КТ легких при выявлении злокачественного процесса

Мы сопоставили данные морфологических заключений с результатами КТ-исследований без учета показателей динамической КТ и с учетом этих показателей. Оказалось, что без использования результатов динамической КТ чувствительность метода при выявлении злокачественного процесса составила 71 %, специфичность – 95 %, точность – 88 %, с использованием результатов динамической КТ – 85, 95 и 92 % соответственно (табл. 5).

Обсуждение

Злокачественные опухоли легких остаются актуальной проблемой современной онкологии. В России летальность от рака легкого на первом году с момента установления диагноза составляет более 50 % [7, 8]. Компьютерная томография легких – это ведущий метод диагностики, на основании результатов которого строится дифференциальный диагноз. Конечно, основой диагностики данного процесса остается совокупность всех рентгенологических симптомов. По нашим данным, для злокачественных образований легких более характерны такие КТ-симптомы, как неровность/ нечеткость контуров очага, утолщение/деформация междолевой плевры, наличие симптома «лимфогенной дорожки».

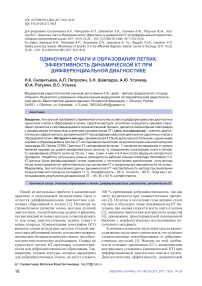

КТ легких с использованием динамического контрастного усиления играет важную роль при дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных процессов. При этом при оценке каждого отдельного КТ-симптома выявляются отличительные особенности, характерные для тех или иных образований. Мы отметили, что накопление КВ либо отсутствовало (3 из 52), либо происходило равномерно (26 из 52), либо неравномерно (22 из 52), либо в виде ободка по периферии (1 из 52). При этом отсутствие накопления КВ (рис. 1) отмечалось в 3 случаях доброкачественных очагов. Все эти образования были гамартомами. Злокачественных очагов с отсутствием накопления выявлено не было. По данным литературы, это объясняется тем, что образования, лишенные собственных сосудов или заполненные бессосудистым содержимым, не способны накапливать КВ, и, напротив, очаги, имеющие собственную сосудистую сеть, активно накапливают КВ (например, злокачественные образования) [1, 4, 6].

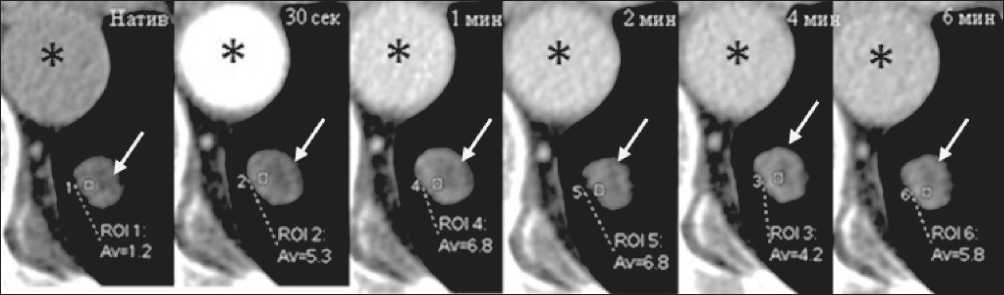

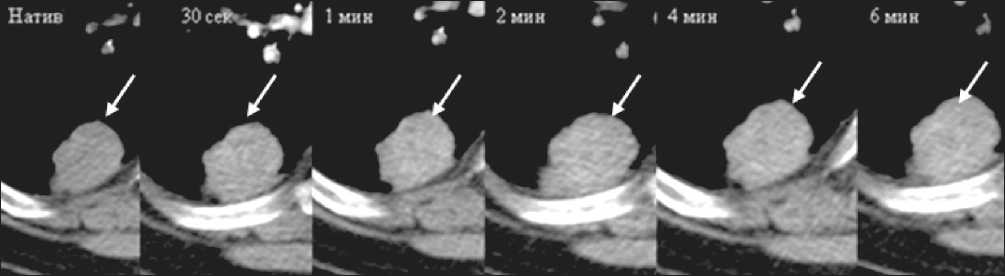

Равномерный (рис. 2) и неравномерный (рис. 3) характер накопления встречался как при злокачественных (в 55 и 44 %), так и при доброкачественных процессах – в 28 и 35 % случаев соответственно. Мы, как и другие авторы, считаем, что у злокачественных образований равномерное накопление свидетельствует о развитии неоангиогенеза с сопутствующими структурными изменениями сосудов в виде удлинения или укорочения, изменения калибра, развития патологических сосудистых сетей; увеличения проницаемости сосудистой стенки за счет повышенной экспрессии фактора роста эндотелия сосудов, а также увеличения концентрации крови в опухоли за счет развития патологических артериовенозных шунтов [9–11]. Неравномерный характер накопления в злокачественных очагах связан с синдромом распада опухоли, который

Рис. 1. Динамическая КТ легких. Отсутствие накопления КВ в очаге. Примечание: * – аорта

Рис. 2. Динамическая КТ легких. Равномерный характер накопления контрастного вещества в очаге

Рис. 3. Динамическая КТ легких. Неравномерный характер накопления контрастного вещества в очаге

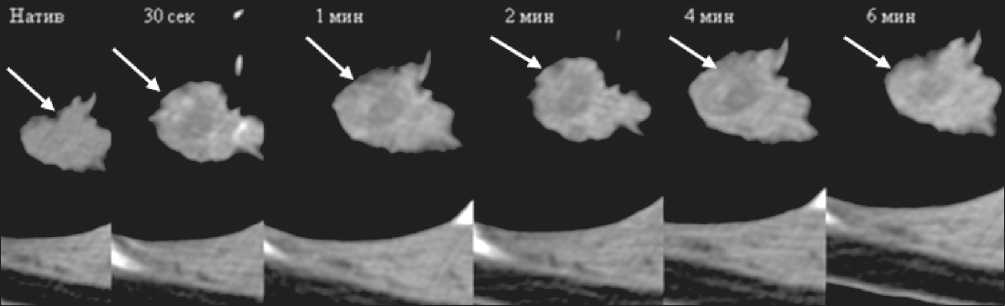

Рис. 4. Динамическая КТ легких. Накопление контрастного вещества в очаге в виде «ободка»

приводит к гибели части клеток в интенсивно пролиферирующих опухолях [12]. Известно, что для доброкачественных очагов в равной степени характерны как равномерный тип накопления, так и неравномерный, что встречается при воспалительных и фиброзных изменениях [13]. Связано это в первую очередь со структурными изменениями сосудов при данных процессах, которые приводят к увеличению проницаемости стенок сосудов и, следовательно, повышению концентрации КВ во внесосудистом пространстве [13–16].

Накопление КВ в виде «ободка» (рис. 4), т.е. увеличение денситометрической плотности по периферии без изменения в центральных отделах очага, в нашем исследовании наблюдалось в одном случае, при туберкулеме, что сопоставимо с данными других авторов, которые утверждают, что туберкулемы накапливают контрастный препарат по периферии в виде узкого ободка с наибольшим градиентом плотности в отсроченную фазу, равным 13–24 ед. Н [17, 18].

По нашим данным, денситометрические характеристики очагов злокачественной и доброкачественной природы в нативную фазу исследования не отличались, что соответствует данным литературы [19]. Солидные очаги в отличие от очагов по типу «матового стекла» имеют мягкотканную плотность и могут наблюдаться практически при любом патологическом процессе в легочной ткани [1]. В нашем исследовании все очаги были солидного типа; денситометрическая плотность доброкачественных очагов варьировала от 2 до 52 ед.Н (в среднем – 32,2 ± 12,3 ед.Н), злокачественных – от 3 до 53 ед.Н (в среднем – 30,5 ± 12,4 ед.Н).

При проведении динамического контрастного усиления величина максимального накопления КВ, или «пик» накопления, в злокачественных образованиях варьировала от 17 до 76 ед.Н (в среднем – 46,5 ± 15,5 ед.Н). Причина такого разброса, вероятно, связана с различием в стадиях развития неоангиогенеза. «Пик» для пневмосклероза находился в пределах 40–50 ед.Н. «Пик» очагов воспалительной природы был больше 61 ед.Н (61–110 ед.Н, в среднем – 70,7 ± 15,2 ед.Н), что, вероятно, связано с характерным для воспаления усилением кровоснабжения очага из системы бронхиальных артерий за счет увеличения количества бронхиол и изменения их калибра [11–14]. Следует подчеркнуть, что «пик» накопления в пределах от 51 ед.Н до 60 ед.Н был отмечен в 10 (26 %) из 38 злокачественных образований и не встречался в доброкачественных очагах. А «пик» накопления больше 61 ед.Н отмечался у 7 (50 %) из 14 доброкачественных очагов и у 8 (21 %) из 38 злокачественных образований.

По нашим данным, время, за которое наступает максимальное увеличение денситометрической плотности очага, или время достижения «пика», варьировало и в злокачественных и в доброкачественных очагах. По данным литературы, у очаговых образований независимо от их природы, сосудистая проницаемость, от которой зависит степень накопления КВ во внесосудистом пространстве, выражена в разной степени, что, в свою очередь, приводит к различиям во времени достижения «пика» [9–11, 13]. По нашим данным, для большинства злокачественных образований (36 %) время достижения «пика» наступало на 2-й мин после введения КВ в отличие от доброкачественных очагов (14 %). В 73 % случаев злокачественных очагов данный показатель был отмечен на 30 сек, 1 мин и 2-й мин после введения КВ, что подтверждает результаты многих исследований о наличии в злокачественных очагах густой сосудистой сети и признаков опухолевого ангиогенеза. Однако в доброкачественных очагах (ДО) также было отмечено время достижения «пика» на 30 сек и 1-й мин после введения КВ, что, учитывая небольшую выборку ДО в нашей работе, не позволяет достоверно утверждать об отличиях между группами по данному КТ-симптому.

Таким образом, по полученным данным для очагов злокачественной природы были характерны следующие симптомы: неровность и нечеткость контуров очага, утолщение и деформация междолевой плевры, наличие симптома «лимфогенной дорожки», величина максимального накопления от 51 до 60 ед.Н и достижение этого «пика» в течение первых 2 мин. Для доброкачественных очагов характерны: отсутствие накопления КВ (гамартомы); накопление по типу «ободка» (туберкулемы); «пик» накопления от 0 до 10 ед.Н (гамартомы, пневмосклероз); «пик» накопления более 61 ед.Н (воспаление). Информация, получаемая при динамической КТ, повышает диагностическую эффективность КТ. Так, до использования КТ с динамическим контрастным усилением, чувствительность метода составляла 71 %, точность – 88 %, а после ее применения – 85 и 92 % соответственно. Следует отметить, что, несмотря на то, что «пик» накопления >61 ед.Н более характерен для доброкачественных очагов, этот симптом может встречаться и при злокачественных образованиях, а время достижения «пика», наступающее до 2 мин после введения КВ, чаще наблюдающееся при злокачественных образованиях, может быть и при доброкачественных процессах. Данные КТ-симптомы требуют дальнейшего изучения.

Заключение

Использование динамической КТ для дифференциальной диагностики одиночных образований в легких позволяло получить ценную дополнительную информацию. Такие КТ-симптомы, как наличие накопления КВ, его характер, максимальная величина накопления и время ее наступления, позволяют повысить диагностическую эффективность метода КТ. Но необходимо дальнейшее изучение этого интересного направления с целью детализации симптомов и разработки алгоритмов диагностики.

Список литературы Одиночные очаги и образования легких: эффективность динамической КТ при дифференциальной диагностике

- Тюрин И.Е. Одиночные очаги в легких: возможности лучевой диагностики. Практическая пульмонология. 2008; (2): 15-22

- Brandman S., Ko J. Pulmonary Nodule Detection, Characterization, and Management With Multidetector Computed Tomography. J Thor Imag. 2011; 26 (2): 90-105. DOI: 10.1097/rti.0b013e31821639a9

- Блинов В.С., Карташов М.В., Рубцова Н.А. Компьютерассоциированные диагностические системы: выявление, характеристика и наблюдение за легочными узелками (обзор литературы). Радиология-Практика. 2014; 5 (47): 63-72

- Swensen S.J., Viggiano R.W., Midthun D.E., Müller N.L., Sherrick A., Yamashita K., Naidich D.P., Patz E.F., Hartman T.E., Muhm J.R., Weaver A.L. Lung Nodule Enhancement at CT: Multicenter Study. Radiology. 2000; 214 (1): 73-80. DOI: 10.1148/radiology.214.1.r00ja1473

- Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. Онкология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 920