Одномыщелковое эндопротезирование (медиального отдела) коленного сустава и его место в современности (литературный обзор)

Автор: Мурылев В.Ю., Германов В.Г., Ерохин Н.Е., Куковенко Г.А., Алексеев С.С., Елизаров П.М., Жучков А.Г., Музыченков А.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 2 (52), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава (ОЭКС, оно же ОМ ЭП) на протяжении многих лет занимает ведущее место в структуре парциального эндопротезирования (ПЭКС), являясь хирургическим методом лечения изолированно пораженного отдела коленного сустава у пациентов, обратившихся за медицинской помощью на более ранних стадиях заболевания остеоартрозом (ОА). Парциальное эндопротезирование возвращает себе былую популярность и интерес со стороны многих оперирующих врачей пользуясь неотъемлемыми преимуществами, которые позволяют восстановить непосредственно поврежденный компартмент и сохранить нормальную анатомию коленного сустава в интактных отделах, что улучшает прогноз таких пациентов и демонстрирует хорошие среднесрочные и долгосрочные результаты.Материалы и методы. В обзоре литературы собрана информация, как о современных тенденциях и векторах развития ОЭКС, так и освещена история становления и развития одного из методов парциального эндопротезирования коленного сустава. Цель обзора - на основании анализа отечественной и зарубежной литературы рассмотреть и представить современные данные об одномыщелковм эндопротезировании медиального отдела коленного сустава. В ходе работы было проанализировано более 25000 статей из отечественных и зарубежных баз данных научного цитирования.Обсуждение и выводы. Частичная артропластика претерпела много изменений, модификаций и преобразований, которые коснулись, как технического усовершенствования конструкций и хирургического инструмента, так и переосмысления роли и значимости парциального эндопротезирования в современном времени, что позволило добиться хороших клинических результатов и удовлетворенности пациентов. В этом обзоре проведен анализ публикаций, собрана информация об этапах развития и становления этого метода хирургического лечения, хотя сохраняется консерватизм взглядов и противоречивость мнений о концепции ОЭКС, что демонстрирует сохраняющийся интерес и актуальность частичной артропластики и в настоящее время.

Эндопротезирование коленного сустава, одномыщелковое эндопротезирование, парциальное эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142238951

IDR: 142238951 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2023-2-73-83

Текст обзорной статьи Одномыщелковое эндопротезирование (медиального отдела) коленного сустава и его место в современности (литературный обзор)

Активный образ жизни и стремление его продлить, как можно дольше, а также способность поддерживать уровень физической активности на достаточно высоком уровне даже несмотря на преклонный возраст – является неотъемлемой частью комфортной жизни многих современных людей пожилого возраста. Различные жалобы на боль в коленных суставах и ограничение движений, которые чаще всего вызваны остеоартрозом (ОА), способны повлиять на качество жизни, нанести ущерб мобильности и понизить уровень самообслуживания возрастных пациентов. В своем исследовании L. Murphy с соавторами показывают, что каждый год у 6% популяции появляются симптомы болей в коленных суставах, а пожилые люди старше 75 лет подвергаются еще большему риску развития ОА [1]. А с 2010 по 2020 годы в Российской Федерации по данным статистики, которую приводит Н.Г. Кашеварова, отмечается более чем двухкратное увеличение количества людей, суставы которых поражены ОА [2].

Остеоартроз коленного сустава (гонартроз), в подавляющем большинстве случаев, требует комплексного подхода в лечении с применением различных схем и алгоритмов, направленных на купирование болевого синдрома и улучшение движений в суставе. Влиять и лечить ОА можно разными методами и способами, такими как немедикаментозные процедуры и воздействия, используется широкий спектр лекарственных препаратов, а в терминальных стадиях применяется хирургическое лечение [3,4].

Гонартроз с преимущественным поражением одного из отделов коленного сустава на сегодняшний день поддается нескольким вариантам оперативного лечения, таким как артроскопическая санация, отличающаяся своей малоинвазивностью. Применяются более радикальные хирургические техники – корригирующие околосуставные остеотомии (высокие тибиальные остеотомии) [5] и различные виды артропластики, к которым относятся парциальное эндопротезирование коленного сустава (ПЭКС), а при полном дегенеративном поражении коленного сустава — тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС). Эффективность применения корригирующих остеотомий в большинстве случаев зависит от процентного соотношения и степени поражения коленного сустава ОА, поэтому несмотря на неплохие демонстрирующиеся долгосрочные результаты, показания к ним ограничены. В своей работе H.A. Zuiderbaan [6] отмечает, что более широкий спектр показаний к операции, хорошие функциональные результаты и данные послеоперационной выживаемости компонентов эндопротеза привели к увеличению использования одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава (ОЭКС), в то время как использование остеотомий у пациентов с изолированным остеоартрозом медиального отдела снижается. W.B. Smith с соавторами [7] в своем исследовании показал, что наибольшая эффективность и лучший клинический результат достигается при выполнении остеотомий проксимального отдела бедренной кости у молодых пациентов, в то время как ОЭКС медиального отдела предпочтительнее для пожилых пациентов.

Общепризнанным методом выбора лечения и купирования болевого синдрома, а также восстановления функции коленного сустава у больных с терминальной стадией ОА является эндопротезирование коленного сустава. В настоящее время широкое применение и использование получили методики как тотального, так и парциального эндопротезирования коленного сустава, частью которого является одномыщелковое. Метаанализ данных 14076 пациентов из национального регистра эндопротезирования Англии и Уэльса в 2015 г. показал значительно превосходящие результаты парциального эндопротезирования коленного сустава по сравнению с тотальным. Эти результаты подтверждаются анализом шкал-опросников, а также отдельной оценкой таких показателей, как способность самостоятельного обслуживания, независимость от посторонней помощи в домашней работе. 298 пациентов продемонстрировали способность вернуться к занятиям спортом, отметили уменьшение тревожности в общем психоэмоциональном состоянии, а также снижение дискомфорта в прооперированном коленном суставе, что позволило с течением времени достичь феномена «забытого колена» [8,9].

Цель – проанализировать данные отечественной и зарубежной литературы для определения роли одномыщелкового эндопротезирования медиального отдела коленного сустава.

Материалы и методы

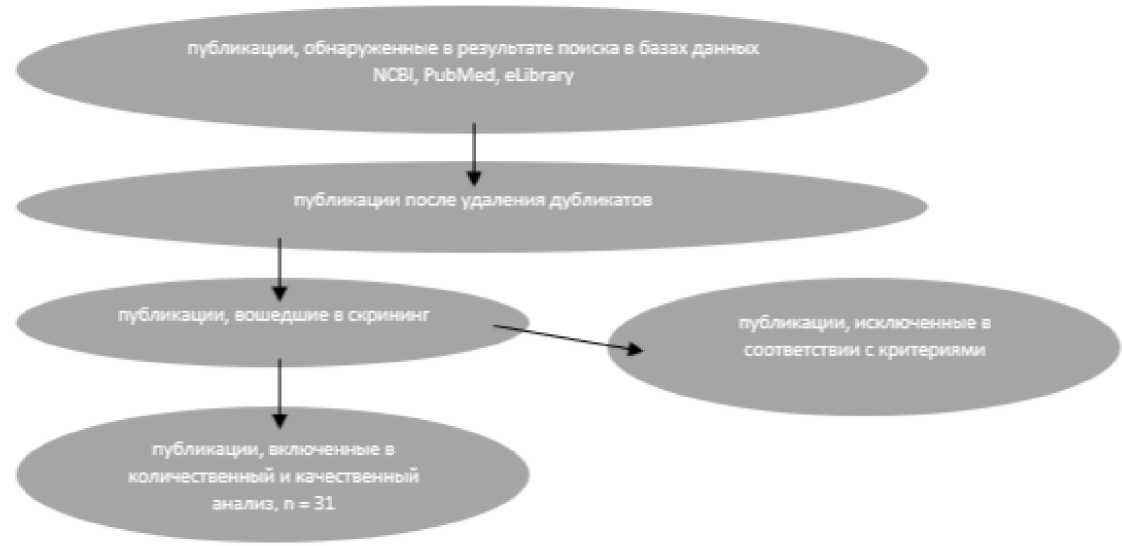

Поиск публикаций проводился по электронным медицинским базам данных NCBI, PubMed, eLIBRARY по ключевым словам «эндопротезирование коленного сустава», «одномыщелковое эндопротезирование», «парциальное эндопротезирование». Предпочтение отдавалось научным публикациям за последние 10 лет, которые находится в открытом доступе.

Критерии включения:

– статьи на английском или русском языке;

– наличие полного текста статьи с указанием количественных и качественных данных.

Критерии исключения:

– не полнотекстовые публикации, клинические случаи, неопубликованные работы, тезисы;

– исследования, имеющие признаки дублирования (схожий протокол исследования, группы и число пациентов и др.); в случае обнаружения дублирующих статей выбирали более позднюю по дате публикации;

– исследования с малым количеством клинических наблюдений (менее 10), сроком наблюдения менее 6 мес.

Поисковый запрос на русском языке выполняли, по ключевым словам: «эндопротезирование коленного сустава», «одномыщелковое эндопротезирование», «парциальное эндопротезирование». Для поиска в зарубежных источниках использовали ключевые словосочетания: «knee replacement», «unicompartmental knee arthroplasty», «partial knee replacement».

Полные тексты статей были оценены на предмет их пригодности для включения в систематический обзор. Из рассмотренных в ходе анализа публикаций были отобраны наиболее релевантные источники, указанные в списке литературы.

Процесс отбора статей для анализа представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема отбора публикации□

История одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава.

Популярность, распространение и широкое применение парциальное эндопротезирование (ПЭКС) коленного сустава приобрело не сразу, а претерпело неоднократные изменения конструкций, биомеханики и хирургической техники, что позволяет охарактеризовать кривую эволюции ПЭКС волнообразной, приобретающей новые и новые особенности и модификации. История частичной замены поврежденного отдела коленного сустава начинается еще в середине прошлого века. Так в своих работах от 1940 г. Campbell и Boyd, а затем и в 1942 г. Smith-Petersen предложили использовать для замещения мыщелков бедра колпачковые металлические однополюсные эндопротезы, а в 1950 г. O.Marquardt продемонстрировал имплантат для одного из мыщелков большеберцовой кости [10]. Эти хирургические вмешательства сопровождались неудовлетворительными результатами из-за выраженного болевого синдрома в послеоперационном периоде, вследствие асептического расшатывания конструкций.

Первым упоминанием в истории о частичной замене одного отдела коленного сустава является операция, проведенная в 1954 году, которую выполнили D.L. MacIntosh and G.A. Hunter. [11] В своей работе MacIntosh с соавторами описывает операцию по замене наружного одела коленного сустава акриловым эндопротезом (имплантом) у пациентки с ревматоидным артритом и вальгусной деформацией ноги, что позволило изменить ось конечности и дать натяжение медиальной коллатеральной связке. На момент операции пациентке было семьдесят три года, выполненное оперативное пособие позволило убрать болевой синдром, добиться кинематического выравнивания оси нижней конечности и смогло прослужить в течение двенадцати лет. В дальнейшем от акриловых эндопротезов коленного сустава было принято решение отказаться.

Другие упоминания парциального эндопротезирования можно найти в работах американского ученого D.C. McKeever. В 1960 году в своих исследованиях и разработках он предложил улучшенный эндопротез тибиального плато, который он использовал у 40 пациентов. Однополюсный большеберцовый компонент эндопротеза, который он применял, был модифицирован Т-образным килем для улучшения фиксации, что позволило развить функциональный результат операции, проблема асептического расшатывания осталась не решенной в среднесрочной перспективе [12].

Первые модульные одномыщелковые эндопротезы коленного сустава были разработаны в конце 1960-х начале 1970-х годов. Можно найти многочисленные упоминания похожих конструкций, целью которых была парциальная замена отдела коленного сустава.

В 1969–1971 годах в больнице St Georg в Гамбурге Buchholz разработал свою модель эндопротеза, которая была способна заместить один отдел коленного сустава. Имплант состоял из двояковыпуклого металличческого бедренного компонента и плоского тибиального плато из полиэтилена высокой плотности. Об этом повествует J. Mackinnon с соавторами в своем исследовании, где рассказывается о 100 пациентах, которым выполнили 115 операций и установили этот эндопротез, из которых 86% пациентов остались удовлетворенным клиническими результатами. Ученые повествуют, что не обнаружили статистически значимой разницы между полом пациентов или между эндопротезированием медиального и латерального отделов [13]. N.J. Olsen с соавторами [14], а также E. Engelbrecht приводят аналогичные удовлетворительные результаты использования эндопротеза этой конструкции [15].

В исследовании N.E. Shaw и R.K. Chatterjee можно найти упоминание еще одной конструкции (Manchester knee в 1971 году), при помощи которой выполнялось парциальное эндопротезирование коленного сустава. Этот эндопротез представлял собой одномоментную установку на оба мыщелка бедренной кости серповидных суставных поверхностей, которые скользили по двум разным не сообщающимся тибиальным плато. Такая артропластика позволяла оставить нетронутым связочный баланс коленного сустава, и изменить натяжение коллатеральных связок путем варьирования толщины медального и латерального большеберцовых компонентов. Отличные и хорошие результаты получены по результатам пятидесяти одной операции у 85,4% [16].

Примерно в одно время, а именно в 1972 году, об эндопротезе похожей конструкции и клиническом опыте его применения у 32 пациентов рассказывает L.Marmor в своем исследовании [17]. В его работе описаны пациенты, которым он выполнил замену только внутреннего отдела коленного сустава, а также пациенты, которым выполнена замена медального и латерального отделов коленного сустава. В полиэтиленовом большеберцовом компоненте не было углубления/вырезки, что позволяло выполнять ротационные движения.

В 1971 году F.H. Gunston представил концепцию эндопротеза у которого пораженные суставные поверхности мыщелков бедренной кости и плато большеберцовой кости замещаются отдельными протезами-имплантатами, фиксируемыми цементом. Боковые и крестообразные связки сохраняют для обеспечения стабильности сустава [18].

На основе изобретения F.H. Gunston в 1972 году в Ливерпуле M.E. Cavendish и J.T.Wright усовершенствовали бимыщелковый протез, который имплантировался через два небольших разреза, как для менискэктомии, расположенные по обе стороны от надколенника. В обоих конструкциях тибиальное плато было изготовлено из полиэтилена высокой плотности и фиксировалось на костном цементе [19]. Данные о 89% семилетней выживаемости второго поколения ливерпульского эндопротеза представлены в работе S.J. Walker с соавторами. [20].

В истории развития и совершенствования ПЭКС можно найти разные этапы становления и эволюции. В литературе можно найти данные, подтверждающие создание двухкомпо- нентного протеза путем соединения сначала двух бедренных одномыщелковых компонентов, а потом и присоединения двух большеберцовых [21], который в дальнейшем был преобразован в трёхкомпонентную конструкцию, где применялось эндопротезирование надколенника. 1974 год ознаменован успешным введением и применением несвязанного тотального мыщелкового эндопротеза, у которого бедренный компонент был металлический, а большеберцовый – из высокомолекулярного полиэтилена, фиксированные к костной ткани при помощи полиметилметакрилата [22].

Одномыщелковый эндопротез модели Oxford впервые был использован в 1982 году, а в 1987 году были внесены коррективы и доработана модель, которая была представлена в 1998 году. По данным регистров эндопротезирования разных стран ОЭКС медиального отдела эндопротезом Oxford phase III цементной фиксации с подвижным скользящим полиэтиленовым вкладышем является одной из самых популярных моделей частичной артропластики коленного сустава.

Структура одномыщелкового эндопротезирования и критерии отбора пациентов.

По данным шведского регистра эндопротезирования: можно отметить положительную ежегодную тенденцию на протяжении с 2014 по 2019 годы, как возобновляется популярность и увеличивается количество выполняемых первичных операций парциального эндопротезирования по отношению к общему числу операций первичного тотального эндопротезирования. Количество ОЭКС медиального отдела составляет 10,5%. Самыми популярными по количеству операций парциального эндопротезирования являются ОЭКС медиального отдела 10,5% и ОЭКС латерального отдела 0,4%, составляющие от общего числа выполненных тотальных первичных артропластик коленного сустава. После многолетнего снижения использование ОЭКС увеличилось с 2014 года и в 2019 году составило 10,8% первичных артропластик коленного сустава. Самой популярной моделью устанавливаемых имплантов для парциальной артропластики в процентном соотношении от общего числа является эндопротез фирмы Zimmer Biomet модель Oxford phase III, что составило 69%. В подавляющем большинстве случаев используется эндопротез модели Oxford цементной фиксации [23].

По данным австралийского регистра число первичного парциального эндопротезирования составляет 7,6% от количества операций первичного тотального эндопротезирования. В данном регистре выделяют 5 категорий или разновидностей парциального эндопротезирования в зависимости от типов использованных имплантов. Самым распространенным, занимающим первое место, является одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава, что составляет 92,8% от числа всех операций первичного парциального эндопротезирования (ПЭКС). На втором месте располагается эндопротезирование пателлофеморального отдела коленного сустава 6,6%, включающее в себя замену надколенника и/или замену межмыщелкового возвышения бедренной кости, направленную на лечение пателлофеморального артроза. Одномыщелоковый эндопротез модели Oxford phase III на протяжении последних 4 лет, 2017 по 2020гг., является одним из трех наиболее часто используемых протезов [24].

ОЭКС медиального отдела является самым популярным вариантом хирургического лечения переднемедиального остеоартроза коленного сустава [25]. На протяжении многих лет становления и развития методики одномыщелкового эндопротезирования неоднократно претерпевали изменения показания и противопоказания этой хирургической техники.

Отбор пациентов для выполнения ОЭКС медиального отдела осуществляется по следующим критериям, которые можно найти в разнообразных классификациях: ОА коленного сустава I–II ст. по классификации Н.С. Косинской (1961) [26], IV–V ст. по классификации Ahlbäck (1968) [27]; III–IV ст. по классификации Kellgren — Lawrence (1963) [28-29] с преимущественным поражением переднемедиального отдела. Так же к показаниям для выбора данной хирургической тактики лечения ОА являются: выраженное истончение хряща в переднемедиальном отделе внутреннего мыщелка большеберцовой кости, интактность связочного аппарата коленного сустава, при удовлетворительном состоянии контралатерального отдела. Перед началом проведения ОЭКС оценивается объем движений в коленном суставе, его способность и возможность полного разгибания, а также исключаются пациенты со сгибательными контрактурами более 10° и варусной деформации более 10°.

Парциальное эндопротезирование коленного сустава (ПЭКС) в отличие от тотального эндопротезирования преследует собой цель частичной замены исключительно поврежденного отдела коленного сустава на более ранних сроках, что позволяет сохранять больший объем «нативной» костной ткани и природный связочный баланс (анатомические связки коленного сустава), а ОЭКС позволяет восстанавить нормальную кинематику и функцию коленного сустава при деформирующим остеоартрозе (ДОА), поражающем структуры медиального или латерального отдела коленного сустава.

К противопоказаниям для применения хирургической методики ОЭКС медиального отдела коленного сустава можно отнести такие, как одномоментное поражение нескольких отделов коленного сустава, стойкое ограничение двигательной функции, а именно выраженная сгибательная или разгибательная контрактуры коленного сустава. Неудовлетворительным получится результат частичного эндопротезирования при нестабильности и наличии повреждений связочного аппарата коленного сустава, а также неблагоприятный исход ожидает при некупированном инфекционном процессе или при другом декомпенсированном хроническом заболевании.

В работах отечественных ученых можно найти подтверждение того, что спектр показаний к выполнению частичной артропластики с течением времени расширяется, хирургическая техника совершенствуется, что позволяет более успешно применять этот метод оперативного лечения. Прослеживается тенденция к увеличению количества выполняемых одномыщелковых эндопротезирований в год, демонстрируются хорошие среднесрочные результаты и выживаемость имплантов, при небольшом проценте осложнений. Подтверждение этого можно найти в опросах и данных различных оценочных шкал, при помощи которых выражалось мнением пациентов, удовлетворенных проведенным лечением, благодаря функциональному восстановлению и улучшению качества жизни [30-32].

Несмотря на вышесказанное А.С. Филь с соавторами демонстрирует результаты интересного исследования, что 54% отечественных ортопедов крупного центра, где постоянно выполняют операции по эндопротезированию коленного сустава, зная все известные преимущества метода хирургического лечения пациентов с поражением только одного отдела сустава, не считают ОЭКС рациональнее, чем ТЭКС и игнорируют его [33].

ТЭКС или ОЭКС? Сравнение функциональных результатов.

На протяжении всей истории развития ПЭКС многие ученые сравнивают ОЭКС и первичное ТЭКС, что привело к совершенствования конструкций ОЭКС, как следствие улучшению клинических результатов, и более тщательному подбору пациентов.

H.A. Zuiderbaan с соавторами продемонстрировал результаты 130 пациентов, разделенных на две группы, из которых 65 пациентам выполнено ОЭКС медиального отдела, а другим 65 — ТЭКС. Сравнение проводилось по «шкале забытого сустава» (Forgotten Joint Score (FJS)). Сравнительный анализ показал, что результаты, средний показатель и большее количество набранных баллов по шкале FJS в группе пациентов с ОЭКС медиального отдела через 1 год после операции значительно выше, чем в группе пациентов после первичного TЭКС. Аналогичная тенденция и значительная разница показателей опросника FJS сохранялись и при контрольном 2-летнем наблюдении в пользу группы пациентов после ОЭКС [34].

Группа авторов во главе с A.V. Wiik сравнила и сделала выводы касаемые максимальной скорости ходьбы после ОЭКС и ТЭКС. Пациентов разделили на две группы по 23 человека, каждая из которых была максимально сопоставима по антропометрическим показателям, ИМТ и клинико-рентгенологической картине. Для сравнения использовались еще две группы: в первую входили 14 еще не оперированных пациентов с остеоартрозом коленного сустава, во вторую – 14 нормальных контрольных пациентов без заболеваний опорно-двигательного аппарата. Оказалось, что через 12 месяцев и более с момента операции, пациенты с ТЭКС шли значительно быстрее, чем пациенты с гонартрозом до операции, а пациенты после ОЭКС шли на 10% быстрее, чем пациенты после ТЭКС, хотя и не так быстро, как в контрольной группе. Приведены данные, что длина шага была на 5% больше, а время стояния на 7% короче после ОЭКС — и то, и другое было намного ближе к норме, чем при ТЭКС. ОЭКС медиального отдела обеспечивает нормальную походку через год после операции в отличие от TЭКС [35].

В перекрестном исследовании B. Friesenbichler с соавторами предоставлены данные 18 пациентов с ОЭКС, 18 пациентов с ТЭКС и 18 здоровых лиц из контрольной группы. Пациенты с ОЭКС медиального отдела продемонстрировали лучшие краткосрочные результаты силы четырехглавой мышцы бедра и лучшую функцию походки, чем пациенты с TЭКС. Так же наблюдалось уменьшение болевого синдрома и скованности, по данным шкал. Пациенты после выполнения ОЭКС медиального отдела могут иметь меньше функциональных нарушений в ранние сроки после операции по сравнению с теми, кому выполнилось ТЭКС. Результаты пациентов после ОЭКС сопоставимы со здоровой контрольной группой, пациенты восстанавливаются в более быстрые сроки и у них меньше страдает биомеханика походки [36].

Данные, представленные в исследовании G. Peersman показывают, что кинематика ненагруженного колена после ОЭКС с подвижным вкладышем очень похожа на кинематику нативного колена, в то время как при использовании вкладыша чрезмерной величины будет изменяться ось конечности на вальгус и повреждаться контрлатеральный отдел коленного сустава [37].

Из-за менее инвазивной техники выполнения операции и меньшей степени хирургической агрессии у пациентов в возрасте старше 75 лет, перенесших ОЭКС, наблюдалось более быстрое улучшение и выздоровление на начальном периоде по сравнению с пациентами после первичного ТЭКC, при сохранении сопоставимых осложнений и среднесрочной выживаемости. ОЭКС следует рассматривать, как вариант для пациентов пожилого возраста, которые подобраны с учетом всех показаний для ОЭКС [38].

Изолированное эндопротезирование медиального отдела коленного сустава с подвижным полиэтиленовым вкладышем следует рассматривать, как вариант лечения пациентов моложе 50 лет, страдающих переднемедиальным остеоартрозом коленного сустава. Об этом рассказывает N.J. Greco с соавторами в своем исследовании, в котором было включено 340 коленных суставов, средний возраст пациентов составил 46,5 лет, а средний период наблюдения — 6,1 года. Прооперированные пациенты продемонстрировали значительное улучшение диапазона движений, оценки активности, клинических показателей и функциональных показателей по результатам разных шкал. Хотя 20 пациентам и потребовалась повторная операция, прогнозируемая выживаемость составила 96% через 6 лет и 86% через 10 лет. Асептическое расшатывание произошло у 7 пациентов в среднем через 5,6 года после операции, в то время как 4 пациентам потребовалась конверсия в ТЭКС из-за прогрессирования артроза контралатерального отдела в среднем через 6,6 года [39].

F. Huang в своем метаанализе с участием 1861 пациента (выполнено 1996 операций), отобразил, что группа ОЭКС с фиксированным вкладышем показала лучшие послеоперационные баллы оценочных шкал, чем группа ОЭКС с подвижным вкладышем. Однако в группе ОЭКС с мобильным вкладышем была более низкая частота износа полиэтилена, чем в группе ОЭКС с фиксированным вкладышем. Не наблюдалось существенных различий между группами в частоте ревизий и осложнений, таких как прогрессирование артрита, асептическое расшатывание и послеоперационная боль. Этот метаанализ продемонстрировал, что модели эндопротезов в обоих группах обеспечивают отличные клинические результаты и выживаемость у пациентов с изолированным артрозом внутреннего отдела коленного сустава. Группа ОЭКС с подвижным вкладышем достигла послеоперационного нейтрального выравнивания конечностей по сравнению с группой ОЭКС с фиксированным вкладышем, в то время как группа ОЭКС с фиксированным вкладышем показала более высокие функциональные показатели коленного сустава и лучшую амплитуду движений, чем группа ОЭКС с подвижным вкладышем [40].

Как отмечают в своей работе J. Swienckowski и B.J. Page, что наилучшие результаты были получены при расположении большеберцового компонента во фронтальной плоскости перпендикулярно механической оси, а также немаловажно соблюсти 10° наклон кзади в сагиттальной плоскости. Об этом свидетельствует предоставленная в исследовании прямая зависимость между финкциональными результатами и исходами эндопротезирования [41].

Выживаемость и осложнения. Влияние различных факторов на результат.

Постоянные дискуссии вызывает вопрос выживаемости и осложнений ОЭКС и параллели проводят именно с ТЭКС.

По данным R. Chatellard с соавторами вопрос расшатывания большеберцового компонента является одной из ведущих причин, из-за которой некоторые хирурги отказываются от методики использования ОЭКС, получив противоречивые результаты. В ретроспективном исследовании представлены данные 559 операций ОЭКС медиального отдела коленного сустава. Авторы выделили факторы, снижающие выживаемость компонентов эндопротеза, к которым относятся изменение высоты суставной щели более чем на 2 мм, изменение наклона большеберцового компонента более чем на 3°, величина наклона более 5° или изменение наклона более чем на 2°. Остаточный механический варус 5° и более также несет за собой негативные последствия. Оптимальное положение имеет решающее значение для восстановления нормальной кинематики коленного сустава и предотвращения износа имплантата и повреждения соседних отделов [42].

В другом исследовании на эту тему Lum Z.C. с соавторами сравнивает результаты пациентов из 2 когорт, которым вы- полнено 189 операций первичного ТЭКС и 201 операция ОЭКС медиального отдела. Отличительной особенностью имплантов, при помощи которых выполнена частичная артропластика, являлись – мобильный подвижный полиэтиленовый вкладыш и фиксация тибиального компонента в большеберцовой кости при помощи двух стержней. Авторы демонстрируют более высокие функциональные результаты у пациентов, которым выполнено ОЭКС по сравнению с ТЭКС [43].

Напротив, по данным, представленным A. Horikawa с соавторами в своем ретроспективном анализе, где сравнивались клинические результаты в 2-х группах пациентов: после 50 выполненных операций ТЭКС и 28 операций ОЭКС медиального отдела коленного сустава. Подводя итоги исследования, авторы не получили никаких существенных различий между исходами TЭКС и ОЭКС, за исключением долгосрочной выживаемости. Особенностью данного исследования можно выделить антропометрические данные японской популяции пациентов – все невысокого роста, а индекс массы тела (ИМТ) не превышает 29 кг/м2, а в среднем 25 кг/м2[43]. Это может означать, что обе хирургические процедуры дают отличные результаты, если мы тщательно отбираем пациентов на основе совокупности критериев: степени поражения коленного сустава остеоартрозом, возраста пациентов, их активности и функции коленного сустава.

О. Musbahi с соавторами в своем метаанализе пришел к выводу, что нет существенной разницы в результатах между пациентами с ожирением и без ожирения, перенесшими ОЭКС [45]. Ожирение не влияет на ранние результаты ОЭКС. Функциональные результаты через 2 года после операции и улучшение этих показателей были сопоставимы с пациентами с нормальным ИМТ. Кроме того, частота осложнений и ревизий были сопоставимы. Таким образом, группа авторов пришла к выводу, что пациенты с ожирением не должны быть исключены из показаний к операции ОЭКС [46].

Еще одно исследование, которое провели E. Cavaignac с соавторами, подтверждает, что вес пациентов не влияет на долгосрочную выживаемость после выполнения ОЭКС. Результаты, связывающие массу тела и ИМТ с клиническим исходом, не были статистически значимыми. В этом исследовании сравнивается результаты 290 клинических случаев, разделенных на две группы пациентов, из которых 200 с ИМТ менее 30 кг/м2, а другие 90 более 30 кг/м2. Так же было разделение по весу пациентов – 181 меньше 82 кг, а 109 больше 82 кг [47].

A.D. Liddle с соавторами проанализировал данные National Joint Registry for England and Wales (NJR) и демонстрирует, что наиболее частое количество выполнения ОЭКС одним хирургом является одна операция в год, вторым результатом является – 2 артропластики в год на одного хирурга, средним числом операций является – 5 эндопротезирований в год. Когда количество ОЭКС, выполняемых одним хирургом в год, сравнивали с частотой ревизий, было обнаружено, что у хирургов, выполнявших небольшое количество операций, частота ревизий была очень высокой. Хирурги, проводившие одну или две ОЭКС в год, имели 4% осложнений, что соответствует примерно 60% выживаемости в течение десяти лет. Для хирургов, выполняющих менее десяти ОЭКС в год, средняя восьмилетняя выживаемость ОЭКС составила 87,9% по сравнению с 92,4% у тех, кто выполнил тридцать и более ОЭКС в год. Это исследование подтвердило важность хирургической нагрузки (количество выполняемых операций хирургом) в определении выживаемости ОЭКС и, в меньшей степени, ТЭКС. Количество в процентном соотношении и частота дополнительных хирургических вмешательств, конверсий или ревизионных операций может ошибочно трактоваться из-за общего малого числа выполненных операций ОЭКС [48, 49].

Процедура ОЭКС медиального отдела коленного сустава является сложной манипуляцией, но требует короткого периода обучения для достижения удовлетворительных хирургических результатов в руках опытного хирурга, выполняющего эндопротезирование коленного сустава. Средняя продолжительность операции, длина разреза, кровопотеря и частота послеоперационных осложнений снижаются с опытом. Основываясь на предоставленных данных и проведенном анализе, требуется 25 случаев, прежде чем будет достигнут стабильно низкий уровень неудач [50].

Подтверждение вышесказанного можно найти в результатах исследования Т.Walker с соавторами, где демонстрируют, что 101 пациент, которым выполнено 118 артропластик, в возрасте до 60 лет после ОЭКС медиального отдела с подвижным вкладышем эндопротеза смогли вернуться к удовлетворительной и регулярной физической активности, при этом почти две трети пациентов достигли высокого уровня активности. Не было различий между пациентами с двусторонним или односторонним эндопротезированием ОЭКС медиального отдела в отношении полученных послеоперационных клинических результатов, подтвержденных данными шкал. Пациенты в основном принимали участие в деятельности с низкой или средней степенью активности, тогда как от деятельности с высокой степенью активности в основном отказывались. Причина снижения уровня их активности была в основном связана с решением пациентов о сохранении протеза, а не с ограниченными функциональными показателями эндопротезирования сустава. Пациенты получили высокие баллы в опроснике о состоянии здоровья, продемонстрировав уровень качества жизни, сравнимый с людьми без соматических заболеваний и выше, чем у людей с остеоартрозом [51].

Заключение

Таким образом, с момента первого упоминания в медицинской научной литературе и введения в клиническую практику с 70-х годов прошлого века одномыщелковое эндопротезирование стало неотъемлемой частью хирургического лечения пациентов с изолированным поражением одного отдела коленного сустава. В настоящее время концепция парциального лечения в очередной раз завоевывает все большую популярность, пользуясь неотъемлемыми преимуществами, которые позволяют восстановить непосредственно поврежденный компартмент и сохранить нормальную анатомию коленного сустава в интактных отделах, что улучшает прогноз таких пациентов и демонстрирует хорошие среднесрочные и долгосрочные результаты.

Частичная артропластика претерпела много изменений и преобразований, которые коснулись, как технического усовершенствования конструкций и хирургического инструмента, что позволило добиться хороших результатов. Хотелось бы отметить, что до сих пор сохраняется консерватизм взглядов и противоречивость мнений о концепции одномыщелкового эндопротезирования, весомая часть ортопедов задумывается о целесообразности этого оперативного способа лечения изолированного дегенеративно-дистрофического поражения коленного сустава, предпочитая ему тотальное эндопротезирование коленного сустава. Актуальным остается вопрос более детального определения и разграничения показаний и противопоказаний для выполнения частичной артропластики, а также изучение осложнений.

Список литературы Одномыщелковое эндопротезирование (медиального отдела) коленного сустава и его место в современности (литературный обзор)

- Murphy LB, Moss S, Do BT, Helmick CG, Schwartz TA, Barbour KE, Renner J, Kalsbeek W, Jordan JM. Annual Incidence of Knee Symptoms and Four Knee Osteoarthritis Outcomes in the Johnston County Osteoarthritis Project. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Jan;68(1):55-65. doi: 10.1002/acr.22641. PMID: 26097226; PMCID: PMC4684807.

- Кашеварова Н.Г. Остеоартроз коленных суставов: факторы риска прогрессирования заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении. Дис. канд. мед. наук (14.01.22). Москва, 2014. 136 с. [Kashevarova N.G. Osteoartroz kolennykh sustavov: faktory riska progressirovaniya zabolevaniya pri pyatiletnem prospektivnom nablyudenii. Dis. kand. med. nauk (14.01.22). Moskva, 2014. 136 s].

- Gregori D, Giacovelli G, Minto C, Barbetta B, Gualtieri F, Azzolina D, Vaghi P, Rovati LC. Association of Pharmacological Treatments With Long-term Pain Control in Patients With Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2018 Dec 25;320(24):2564-2579. doi: 10.1001/jama.2018.19319. PMID: 30575881; PMCID: PMC6583519.

- Pradelli L, Sinigaglia T, Migliore A, Checchia GA, Franceschi F, Frediani B, Iannone F, Romanini E. Non-Surgical Treatment of Knee Osteoarthritis: Multidisciplinary Italian Consensus on Best Practice. Ther Clin Risk Manag. 2021 May 28;17:507-530. doi: 10.2147/TCRM.S288196. PMID: 34093017; PMCID: PMC8170371.

- Cao Z, Mai X, Wang J, Feng E, Huang Y. Unicompartmental Knee Arthroplasty vs High Tibial Osteotomy for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Arthroplasty. 2018 Mar;33(3):952-959. doi: 10.1016/j.arth.2017.10.025. Epub 2017 Dec 2. PMID: 29203354.

- Zuiderbaan HA, van der List JP, Kleeblad LJ, Appelboom P, Kort NP, Pearle AD, Rademakers MV. Modern Indications, Results, and Global Trends in the Use of Unicompartmental Knee Arthroplasty and High Tibial Osteotomy in the Treatment of Isolated Medial Compartment Osteoarthritis. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2016 Sep/Oct;45(6):E355-E361. PMID: 27737301.

- Smith WB 2nd, Steinberg J, Scholtes S, Mcnamara IR. Medial compartment knee osteoarthritis: age-stratified cost-effectiveness of total knee arthroplasty, unicompartmental knee arthroplasty, and high tibial osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Mar;25(3):924-933. doi: 10.1007/s00167-015-3821-3. Epub 2015 Oct 31. PMID: 26520646.

- Liddle AD, Pandit H, Judge A, Murray DW. Patient-reported outcomes after total and unicompartmental knee arthroplasty: a study of 14,076 matched patients from the National Joint Registry for England and Wales. Bone Joint J. 2015 Jun;97-B(6):793-801. doi: 10.1302/0301-620X.97B6.35155. PMID: 26033059.

- National Joint Registry. 18th Annual Report of the National Joint Registry for England, Wales and Northern Ireland. National Joint Registry 2021.

- Marquardt, O. Kinegelenksplastik mit VLA Stahiplatte / Zsch. G. Orthop. – 1950. – Bd. 80. – S. 140.

- MacIntosh DL, Hunter GA. The use of the hemiarthroplasty prosthesis for advanced osteoarthritis and rheumatoid arthritis of the knee. J Bone Joint Surg Br. 1972 May;54(2):244-55. PMID: 5034824.

- The classic. Tibial plateau prosthesis. By Duncan C. McKeever, 1960. Clin Orthop Relat Res. 1985 Jan-Feb;(192):3-12. PMID: 3881204.

- Mackinnon J, Young S, Baily RA. The St Georg sledge for unicompartmental replacement of the knee. A prospective study of 115 cases. J Bone Joint Surg Br. 1988 Mar;70(2):217-23. doi: 10.1302/0301-620X.70B2.3346291. PMID: 3346291.

- Olsen NJ, Ejsted R, Krogh P. St Georg modular knee prosthesis. A two-and-a-half to six-year follow-up. J Bone Joint Surg Br. 1986 Nov;68(5):787-90. doi: 10.1302/0301-620X.68B5.3782247. PMID: 3782247.

- Engelbrecht E, Siegel A, ROTTGER J, Buchholz HW. Statistics of total knee replacement: partial and total knee replacement, design St. Georg: a review of a 4-year observation. Clin Orthop Relat Res. 1976 Oct;(120):54-64. PMID: 975667.

- Shaw NE, Chatterjee RK. Manchester knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Br. 1978 Aug;60-B(3):310-4. doi: 10.1302/0301-620X.60B3.681405. PMID: 681405.

- Marmor L. The modular knee. Clin Orthop Relat Res. 1973 Jul- Aug;(94):242-8. doi: 10.1097/00003086-197307000-00029. PMID: 4743455.

- Gunston FH. Polycentric knee arthroplasty: prosthetic simulation of normal knee movement. 1971. Clin Orthop Relat Res. 2006 May;446:11- 2. doi: 10.1097/01.blo.0000214423.59829.04. PMID: 16672864.

- Cavendish ME, Wright JT. The Liverpool Mark II knee prosthesis. A preliminary report. J Bone Joint Surg Br. 1978 Aug;60-B(3):315-8. doi: 10.1302/0301-620X.60B3.681406. PMID: 681406.

- Walker SJ, Sharma P, Parr N, Cavendish ME. The long-term results of the Liverpool Mark II knee prosthesis. J Bone Joint Surg Br. 1986 Jan;68(1):111-6. doi: 10.1302/0301-620X.68B1.3941126. PMID: 3941126.

- Freeman MA, Levack B. British contribution to knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1986 Sep;(210):69-79. PMID: 3530580.

- Insall J, Ranawat CS, Scott WN, Walker P. Total condylar knee replacement: preliminary report. Clin Orthop Relat Res. 1976 Oct;(120):149-54. PMID: 975650.

- The Swedish Knee Arthroplasty Register – Annual Report 2020. Available from https://www.myknee.se/pdf/SVK_2020_Eng_1.0.pdf

- Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry_2021.

- Holzer LA, Holzer G. The most influential papers in unicompartmental knee arthroplasty. Knee Surg Relat Res. 2020 Oct 9;32(1):54. doi:10.1186/s43019-020-00072-1. PMID: 33036665; PMCID: PMC7547448.

- Косинская Н.С. Рабочая классификация и общая характеристика поражений костно– суставного аппарата / Н.С.Косинская, Д.Г.Рохлин. – Л.: Медицина, 1961. – 169 с. [Kosinskaya N.S. Rabochaya klassifikatsiya i obshchaya kharakteristika porazheniĭ kostno– sustavnogo apparata / N.S.Kosinskaya, D.G.Rokhlin. – L.: Meditsina, 1961. – 169 s].

- Ahlbäck S. Osteoarthrosis of the knee: a radiographic investigation. Acta Radiol Stockholm 1968; (suppl 277):7-72.

- Kellgren JH, Jeffrey M, Ball J. Atlas of standard radiographs.Vol 2. Oxford: Blackwell Scientific, 1963.

- Lawrence R. et al. Estimates of the prevalence of arthritis and selected musculoskeletal disorders in the United States / Lawrence R., Helmick C., Arnett F. et al. // Arthr. Rheum. – 1998. – V. 41. – P. 778 - 799.

- Федоров Р.Э., Корнилов Н.Н., Куляба Т.А. Частичная артропластика коленного сустава в РФ: недооцененный вид эндопротезирования, несмотря на значимые отдаленные результаты. Opinion Leader . 2018. EDN: PRFMJI. [Fedorov R.E., Kornilov N.N., Kulyaba T.A. Chastichnaya artroplastika kolennogo sustava v RF: nedootsenennyy vid endoprotezirovaniya, nesmotrya na znachimyye otdalennyye rezul’taty. Opinion Leader . 2018. EDN: PRFMJI].

- Анализ и тенденции развития одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава в РНИИТО им. Р.Р. Вредена. Актуальные проблемы травматологии и ортопедии сборник научных статей, посвященный 110-летию РНИИТО им. Р.Р. Вредена. Санкт-Петербург, 2016; EDN: YIUSJF. [Analiz i tendentsii razvitiya odnomyshchelkovogo endoprotezirovaniya kolennogo sustava v RNIITO im. R.R. Vredena. Aktual’nyye problemy travmatologii i ortopedii sbornik nauchnykh statey, posvyashchennyy 110-letiyu RNIITO im. R.R. Vredena. Sankt-Peterburg, 2016; EDN: YIUSJF].

- Дикинов А.Б. Чугаев Д.В., Корнилов Н.Н. Оценка удовлетворенности пациентов после частичной артропластики коленного сустава. Актуальные вопросы травматологии и ортопедии. Материалы конференции молодых ученых Северо-Западного федерального округа. 2017. EDN: YTUPLZ. [Dikinov A.B. Chugayev D.V., Kornilov N.N. Otsenka udovletvorennosti patsiyentov posle chastichnoy artroplastiki kolennogo sustava. Aktual’nyye voprosy travmatologii i ortopedii. Materialy konferentsii molodykh uchenykh Severo-Zapadnogo federal’nogo okruga. 2017. EDN: YTUPLZ].

- Филь А.С., Антипов А.П., Куляба Т.А., Корнилов Н.Н. Целесообразна ли частичная артропластика коленного сустава: мнения ортопедов крупного центра эндопротезирования. Травматология и ортопедия России. 2021;27(3):43-55. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2021-27-3-43-55. [Fil’ A.S., Antipov A.P., Kulyaba T.A., Kornilov N.N. Tselesoobrazna li chastichnaya artroplastika kolennogo sustava: mneniya ortopedov krupnogo tsentra endoprotezirovaniya. Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2021;27(3):43-55. https://doi.org/10.21823/2311-2905-2021-27-3-43-55].

- Zuiderbaan HA, van der List JP, Khamaisy S, Nawabi DH, Thein R, Ishmael C, Paul S, Pearle AD. Unicompartmental knee arthroplasty versus total knee arthroplasty: Which type of artificial joint do patients forget? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Mar;25(3):681-686. doi: 10.1007/s00167-015-3868-1. Epub 2015 Nov 21. PMID: 26590566.

- Wiik AV, Manning V, Strachan RK, Amis AA, Cobb JP. Unicompartmental knee arthroplasty enables near normal gait at higher speeds, unlike total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2013 Oct;28(9 Suppl):176-8. doi: 10.1016/j.arth.2013.07.036. PMID: 24099573; PMCID: PMC3809509.

- Friesenbichler B, Item-Glatthorn JF, Wellauer V, von Knoch F, Casartelli NC, Maffiuletti NA. Short-term functional advantages after medial unicompartmental versus total knee arthroplasty. Knee. 2018 Aug;25(4):638-643. doi: 10.1016/j.knee.2018.04.009. Epub 2018 May 7. PMID: 29748141.

- Peersman G, Slane J, Vuylsteke P, Fuchs-Winkelmann S, Dworschak P, Heyse T, Scheys L. Kinematics of mobile-bearing unicompartmental knee arthroplasty compared to native: results from an in vitro study. Arch Orthop Trauma Surg. 2017 Nov;137(11):1557-1563. doi: 10.1007/s00402-017-2794-8. Epub 2017 Sep 21. PMID: 28936684.

- Siman H, Kamath AF, Carrillo N, Harmsen WS, Pagnano MW, Sierra RJ. Unicompartmental Knee Arthroplasty vs Total Knee Arthroplasty for Medial Compartment Arthritis in Patients Older Than 75 Years: Comparable Reoperation, Revision, and Complication Rates. J Arthroplasty. 2017 Jun;32(6):1792-1797. doi: 10.1016/j.arth.2017.01.020. Epub 2017 Jan 24. PMID: 28215968.

- Greco NJ, Lombardi AV Jr, Price AJ, Berend ME, Berend KR. Medial Mobile-Bearing Unicompartmental Knee Arthroplasty in Young Patients Aged Less Than or Equal to 50 Years. J Arthroplasty. 2018 Aug;33(8):2435- 2439. doi: 10.1016/j.arth.2018.03.069. Epub 2018 Apr 9. PMID: 29705680.

- Huang F, Wu D, Chang J, Zhang C, Qin K, Liao F, Yin Z. A Comparison of Mobile- and Fixed-Bearing Unicompartmental Knee Arthroplasties in the Treatment of Medial Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis of 1,861 Patients. J Knee Surg. 2021 Mar;34(4):434-443. doi: 10.1055/s-0039-1697901. Epub 2019 Sep 30. PMID: 31569258.

- Swienckowski, J. Medial unicompartmental arthroplasty of the knee. Use of the L-cut and comparison with the tibial inset method / J. Swienckowski, B.J. Page // Clin. Orthop. – 1989. – Vol. 239. – P. 161–167.

- Chatellard R, Sauleau V, Colmar M, Robert H, Raynaud G, Brilhault J; Société d’Orthopédie et de Traumatologie de l’Ouest (SOO). Medial unicompartmental knee arthroplasty: does tibial component position influence clinical outcomes and arthroplasty survival? Orthop Traumatol Surg Res. 2013 Jun;99(4 Suppl):S219-25. doi: 10.1016/j.otsr.2013.03.004. Epub 2013 Apr 24. PMID: 23622861.

- Lum ZC, Lombardi AV, Hurst JM, Morris MJ, Adams JB, Berend KR. Early outcomes of twin-peg mobile-bearing unicompartmental knee arthroplasty compared with primary total knee arthroplasty. Bone Joint J. 2016 Oct;98-B(10 Supple B):28-33. doi: 10.1302/0301-620X.98B10.BJJ-2016-0414.R1. PMID: 27694513; PMCID: PMC5047131.

- Horikawa A, Miyakoshi N, Shimada Y, Kodama H. Comparison of clinical outcomes between total knee arthroplasty and unicompartmental knee arthroplasty for osteoarthritis of the knee: a retrospective analysis of preoperative and postoperative results. J Orthop Surg Res. 2015 Oct 28;10:168. doi: 10.1186/s13018-015-0309-2. PMID: 26510773; PMCID: PMC4625455.

- Musbahi O, Hamilton TW, Crellin AJ, Mellon SJ, Kendrick B, Murray DW. The effect of obesity on revision rate in unicompartmental knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021 Oct;29(10):3467-3477. doi: 10.1007/s00167-020- 06297-7. Epub 2020 Oct 16. PMID: 33064192; PMCID: PMC8458170.

- Woo YL, Chen YQ, Lai MC, Tay KJ, Chia SL, Lo NN, Yeo SJ. Does obesity influence early outcome of fixed-bearing unicompartmental knee arthroplasty? J Orthop Surg (Hong Kong). 2017 Jan 1;25(1):2309499016684297. doi: 10.1177/2309499016684297. PMID: 28366049.

- Cavaignac E, Lafontan V, Reina N, Pailhé R, Wargny M, Laffosse JM, Chiron P. Obesity has no adverse effect on the outcome of unicompartmental knee replacement at a minimum follow-up of seven years. Bone Joint J. 2013 Aug;95-B(8):1064-8. doi: 10.1302/0301-620X.95B8.31370. Erratum in: Bone Joint J. 2013 Nov;95-B(11):1582. Warmy, M [corrected to Wargny, M]. PMID: 23908421.

- Liddle AD, Pandit H, Judge A, Murray DW. Effect of Surgical Caseload on Revision Rate Following Total and Unicompartmental Knee Replacement. J Bone Joint Surg Am. 2016 Jan 6;98(1):1-8. doi: 10.2106/JBJS.N.00487. PMID: 26738897.

- Murray DW, Liddle AD, Dodd CA, Pandit H. Unicompartmental knee arthroplasty: is the glass half full or half empty? Bone Joint J. 2015 Oct;97-B(10 Suppl A):3-8. doi: 10.1302/0301-620X.97B10.36542. Erratum in: Bone Joint J. 2015 Dec;97-B(12):1732. Liddle, A [corrected to Liddle, A D]. PMID: 26430080; PMCID: PMC4632649.)]

- Zhang Q, Zhang Q, Guo W, Liu Z, Cheng L, Yue D, Zhang N. The learning curve for minimally invasive Oxford phase 3 unicompartmental knee arthroplasty: cumulative summation test for learning curve (LC-CUSUM). J Orthop Surg Res. 2014 Sep 6;9:81. doi: 10.1186/s13018-014-0081-8. PMID: 25192976; PMCID: PMC4173050.

- Walker T, Streit J, Gotterbarm T, Bruckner T, Merle C, Streit MR. Sports, Physical Activity and Patient-Reported Outcomes After Medial Unicompartmental Knee Arthroplasty in Young Patients. J Arthroplasty. 2015 Nov;30(11):1911-6. doi: 10.1016/j.arth.2015.05.031. Epub 2015 May 23. PMID: 26088397