Одонтологическая характеристика андроновского населения степного Алтая по материалам могильника Рублево VIII

Автор: Зубова А.В., Кишкурно М.С., Поздняков Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты одонтологического изучения федоровской серии из грунтового могильника Рублево VIII. Она была обследована по стандартной одонтологической программе, разработанной А.А. Зубовым, и по программе учета маркеров архаики. В целом, несмотря на то, что изучаемое население принадлежит к западному одонтологическому стволу, в мужской серии прослеживается компонент, близкий к южному грацильному одонтологическому типу. В женской серии большинство «восточных» фенов отсутствуют. Результаты межгруппового анализа продемонстрировали изолированность андроновских популяций от местного населения, а также некоторое сходство состава изучаемой популяции с носителями алакульской культуры.

Андроновское время, федоровская культура, рублево viii, одонтология, маркеры архаики, лесостепной алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145518

IDR: 145145518 | УДК: 572

Текст научной статьи Одонтологическая характеристика андроновского населения степного Алтая по материалам могильника Рублево VIII

В начале 2000-х гг. в сектор антропологии ИАЭТ СО РАН поступила новая коллекция черепов ан-дроновского времени, полученная при раскопках могильника Рублево VIII в степном Алтае. Это многослойный памятник, в его составе присутствуют комплексы, оставленные представителями андроновской культурно-исторической общности, населением постандроновского периода и раннескифскими группами. По радиоуглеродным датам время функционирования его андроновской части 326

относится к периоду 2141–1451 гг. до н.э. [Папин, 2015]. Памятник принадлежит к федоровской культуре андроновской культурно-исторической общности, хотя в орнаментации керамики, обнаруженной в захоронениях, присутствуют алакульские черты. Авторы раскопок объясняют это ранней хронологической позицией памятника [Гутков, Папин, Федорук, 2014].

Краниологическая характеристика этой коллекции представлена в статье Д.В. Позднякова с соавторами в этом же сборнике. В данной работе представлены последние результаты ее одонтологического изучения.

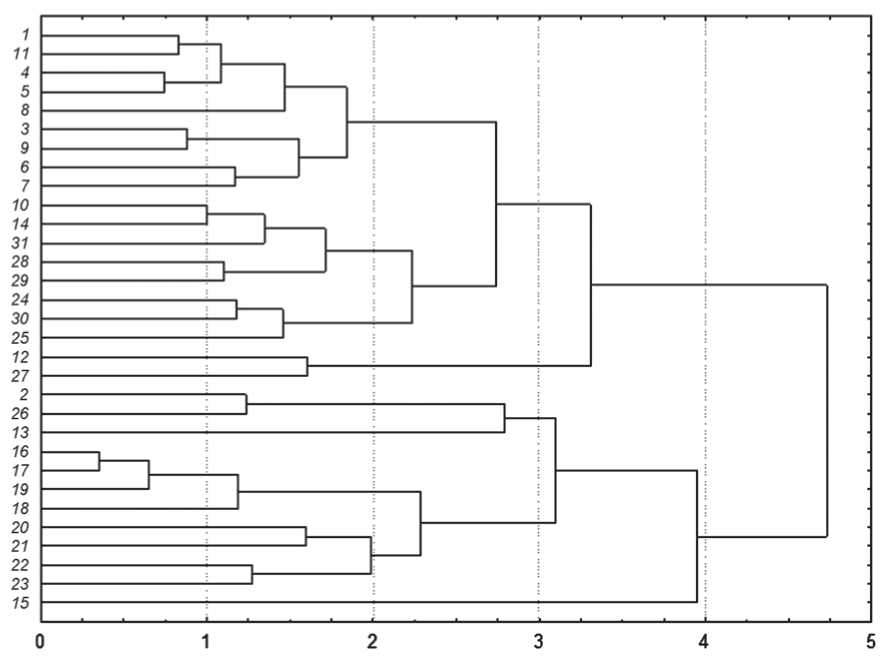

Серия из могильника Рублево VIII была обследована по стандартной одонтологической программе [Зубов, 2006] и по программе учета маркеров архаики [Зубова, 2013а]. Полученные частоты признаков были сопоставлены с характеристиками других андроновских серий и более раннего населения Восточной Европы, Урала и Сибири при помощи иерархического кластерного анализа. Всего при обследовании учитывалось более 40 признаков, статистический анализ выполнялся на основании тригонометрически преобразованных частот восьми из них: лопатообразности верхних центральных резцов, бугорка Карабелли на верхних первых молярах, редукции гипоконуса вторых верхних моляров, 6-бугорковых нижних первых моляров, 4-бугорковых нижних первых и вторых моляров, дистального гребня тригонида и коленчатой складки метаконида на нижних первых молярах.

Постоянные зубы сохранились у 7 мужчин, 9 женщин и 19 детей. Суммарно они характеризуются низкими частотами лопатообразности верхних медиальных и латеральных резцов (гра- дации частот см.: [Зубова, 2013б]), в нескольких случаях наклоненных лингвально (см. таблицу). У нескольких индивидов были отмечены дополнительные дистальные гребни верхних и нижних клыков. На первых верхних молярах со средней частотой встречается бугорок Карабелли и дополнительные дистальные бугорки, на вторых повышена частота случаев редукции гипоконуса. На нижней челюсти нужно отметить повышенную частоту 6-бугорковых нижних первых моляров и пониженную – 4-бугорковых. Повышена частота Tami. Протостилид в серии не встречается. Ямки протостилида отмечены только у 8 % индивидов. С незначительной частотой отмечены дистальный гребень тригонида, эпикристид, коленчатая складка метаконида.

Архаичный комплекс в андроновской серии на верхнечелюстных зубах включает в себя низкие частоты вестибулярной лопатообразности и умеренные частоты пальцевидных гребней на центральных резцах. На верхних первых молярах зафиксированы низкие частоты цингулюма. На нижнечелюстных резцах не было зафиксировано ни одного признака, маркирующего архаичный комплекс. Премоляры в изучаемой серии имеют умеренные частоты ассиметричного контура

Средние одонтологические характеристики серии из могильника Рублево VIII

В составе серии наблюдаются некоторые различия между мужчинами и женщинами. При общей принадлежности к западному одонтологическому стволу, у мужчин чаще встречаются 4-бугорковые нижние моляры, бугорок Карабелли, дистальный гребень тригонида и эпикристид (хотя при малой численно сти наблюдений значения частот могут быть завышены). В таксономическом отношении наблюдаемое у них сочетание признаков близко к южному грацильному одонтологическому типу, о присутствии которого писала С.С. Тур. У женщин из Рублево VIII отсутствует бугорок Карабелли, 4-бугорковые М1 и большинство фенов «восточного» характера.

Определенные различия прослеживаются также между взрослыми и детьми, погребенными в могильнике. В детской группе повышены частоты лопатообразности, 6-бугорковых нижних первых моляров, Tami и коленчатой складки метаконида, которые во взрослой группе отсутствуют.

От суммарной серии андроновского населения Горного Алтая, характеристики которой были опубликованы С.С. Тур [2009], группа из Рублево VIII отличается более низкой частотой бугорка

Результаты статистического анализа одонтологических серий.

1 – федоровская культура Минусинской котловины (Орак, Соленоозерная, Подкунинский Улус) [Зубова, Чикишева, Поздняков, 2014]; 2 – федоровская культура Минусинской котловины (Сухое Озеро-1) [Рыкушина, 2007]; 3 – алакульская культура Западного Казахстана (Тасты-Бутак); 4 – алакульская культура Южного Урала [Китов, 2011]; 5 – Рублево VIII; 6 – андроновское население Алтая [Тур, 2009]; 7 – алакульская культура Омского Прииртышья (Ермак-4); 8 – алакульская культура Центрального Казахстана [Зубова, 2011]; 9 – федоровская культура Новосибирского Приобья; 10 – федоровская культура Барабинской лесостепи; 11 – федоровская культура Кузнецкой котловины [Зубова, 2014]; 12 – федоровская культура Южного Урала (Хабарное); 13 – синташтинская культура (суммарно); 14 – петровская культура [Китов, 2011]; 15 – каракольская культура; 16 – кротовская культура; 17 – одиновская культура [Чикишева, 2012]; 18 – окуневская культура [Рыкушина, 2007]; 19 – позднекротовская культура [Чикишева, 2012]; 20 – елунинская культура; 21 – окуневская культура (Уйбат-5); 22 – окуневская культура (Верх-Аскиз); 23 – льяловская культура (Сахтыш-2а); 24 – волосовская культура (Сахтыш-2а); 25 – поздневолосовская культура (Сахтыш-2а); 26 – рязанская культура (Фомино); 27 – гребенчато-ямочная общность (Караваиха, Модлон, Погостице) [Зубова, 2016]; 28 – катакомбная культура Калмыкии; 29 – ямная культура Калмыкии;

30 – ямная культура Кривой Луки; 31 – ямная культура Украины [Зубова, 2010].

Карабелли и 4-бугорковых нижних моляров, более высоким уровнем редукции гипоконуса и более частым присутствуем дополнительных шестых бугорков на нижних первых молярах. Кроме того, в серии был встречен один случай присутствия вестибулярной лопатообразности на верхнем центральном резце и цингулюма на нижнем первом моляре. Это может свидетельствовать о начавшемся смешении между андроновскими мигрантами и местным населением.

Тем не менее по результатам статистического анализа серия из Рублево VIII, как и все андро-новские группы, не проявляет никакого сходства с автохтонным населением Западной Сибири (см. рисунок ). Ближайшие параллели ее составу отмечаются у алакульского населения Южного Урала. Суммарная серия на дендрограмме располагается несколько дальше, объединяясь с ала-кульским населением Омского Прииртышья. Это еще раз подтверждает сделанные ранее выводы о значительной степени изоляции андроновских мигрантов от местного населения и о сходстве компонентного состава федоровских и ала-кульских групп [Зубова, Чикишева, Поздняков, 2014]. Однако, учитывая наличие алакульских мотивов в орнаментации керамики из погребений могильника Рублево VIII, можно предполагать, что их появление могло быть обусловлено не только культурным влиянием алакульских групп, но и присутствием алакульского компонента в популяциях андроновского населения Степного Алтая.

Список литературы Одонтологическая характеристика андроновского населения степного Алтая по материалам могильника Рублево VIII

- Гутков А.И., Папин Д.В., Федорук О.А. Культурные особенности андроновской керамики могильника Рублево VIII // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – С. 311–321.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. – М.: Этно-Онлайн, 2006. – 72 с.

- Зубова А.В. Население ямной культурно-исторической общности в свете одонтологических данных // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2010. – № 2 (13). – С. 85–95.

- Зубова А.В. Одонтологические данные по проблеме происхождения алакульской культуры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 3. – С. 143–153.

- Зубова А.В. Предварительные результаты изучения архаичной составляющей одонтологических комплексов населения Евразии // Вестн. антропологии. – 2013а. – № 4. – С. 107–127.

- Зубова А.В. Состав носителей ирменской культуры Западной Сибири по одонтологическим материалам // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013б. – № 3. – С. 132–139.

- Зубова А.В. Население Западной Сибири во II тыс. до н.э. по антропологическим данным. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 256 с.

- Зубова А.В. Состав мезолитического и неолитического населения лесостепной полосы Восточно-Европейской равнины по одонтологическим материалам // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 3. – С. 139–149.

- Зубова А.В., Чикишева Т.А., Поздняков Д.В. Антропологические аспекты генезиса населения андроновской культурно-исторической общности // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – С. 541–554.

- Китов Е.П. Палеоантропология населения Южного Урала эпохи бронзы: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2011. – 26 с.

- Папин Д.В. Хронология памятников эпохи поздней бронзы степного и лесостепного Алтая // Вестн. Кем. ун-та. – 2015. – № 2 (62). – Т. 6. – С. 135–138.

- Рыкушина Г.В. Палеоантропология карасукской культуры. – М.: Старый Сад, 2007. – 198 с.

- Тур С.С. Одонтологическая характеристика населения андроновской культуры Алтая // Вестн. Алт. гос. ун-та. – 2009. – № 4/2. – С. 228–236.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологического состава населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.