Одонтологическая характеристика антропологической серии из могильника раннего железного века Верх-Сузун-5 с территории Новосибирского Приобья

Автор: Кишкурно Мария Святославовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются результаты антропологического изучения материалов из могильника Верх-Сузун-5 (IV-II вв. до н. э.). Памятник расположен в Новосибирском Приобье, в 4,5 км к юго-западу от деревни Верхний Сузун Сузунского района. Основной целью работы является выяснение генезиса изучаемой популяции, а также степени влияния на ее формирование различных миграционных процессов. Осуществляется изучение одонтологической серии по стандартной программе, разработанной А. А. Зубовым, а также по программе учета архаичных фенов, разработанной А. В. Зубовой. В результате в составе серии из могильника Верх-Сузун-5 зафиксированы умеренная частота лопатообразности I1, пониженная частота шестибугорковых М1 и коленчатой складки метаконида М1, несколько повышенная частота бугорка Карабелли М1 и умеренная частота четырехбугорковых М2. Проведен также сравнительный межгрупповой анализ методом анализа главных компонент. В результате был сделан вывод о преобладании в составе серии из данного памятника местного древнего компонента, встречающегося в более раннюю эпоху у окуневского населения Хакасско-Минусинской котловины и восходящего к южной евразийской антропологической формации.

Новосибирское приобье, ранний железный век, южная евразийская формация, одонтология, маркеры архаики

Короткий адрес: https://sciup.org/147219952

IDR: 147219952 | УДК: 572, | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-5-137-149

Текст научной статьи Одонтологическая характеристика антропологической серии из могильника раннего железного века Верх-Сузун-5 с территории Новосибирского Приобья

Антропологическое изучение населения Новосибирского Приобья в раннем железном веке находится лишь в начальной стадии. Ввиду высокой степени научной актуальности этой проблематики требуется интенсификация данной работы. В этом отношении интересные материалы дают нам раскопки могильника Верх-Сузун-5, находящегося в Сузунском районе Новосибирской области, в 4,5 км к юго-западу от деревни Верхний Сузун [Троицкая и др., 1980. С. 103–104]. Изучение памятника было начато в 1980-х гг. В. И. Молодиным. Один из курганов могильника исследовал А. В. Новиков в 1982 г., еще два раскопаны в течение полевых сезонов 2000 и 2001 гг. Т. А. Журбой. Некрополь датирован IV–II вв. до н. э. 1

Краниологические и остеологические материалы с территории лесостепного Алтая, относящиеся к раннему железному веку, подробно изучены М. П. Рыкун, в то время как население, оставившее памятники на территории Новосибирского Приобья, изучалось эпизодически, без привлечения всего массива данных.

∗ Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Первое исследование антропологических материалов указанного периода с территории Новосибирского Приобья относится к началу 1970-х гг., когда В. А. Дремов рассмотрел краниологические серии из могильников Новый Шарап-1, 2 и Ордынское-1 и пришел к выводу, что они несут в себе как европеоидный компонент палеоевропейского типа, так и монголоидный, связанный своим происхождением с низколицыми монголоидами таежной зоны Западной Сибири, а также с центрально-азиатским монголоидным населением I тыс. до н. э. [Дремов, 1997]. Позднее А. Н. Багашев исследовал краниологические коллекции из могильников Осинцево-3 и Здвинск-1, 2. По его мнению, европеоидная составляющая имела сходство с саргатскими популяциями [Багашев, 2000. С. 89]. М. П. Рыкун обследовала черепа из могильников Милованово-2, 8, «26 июня», Быстровка-1, Быстровка-3, Новый Шарап-1, 2, Ордынское-1, хранящиеся в фондах КА ТГУ [Рыкун, 2013]. В результате был сделан вывод о том, что изученное население являлось европеоидным с монголоидной примесью. По мнению М. П. Рыкун, европеоидный компонент выражен в следующем сочетании признаков: мезобрахикранная форма мозговой коробки, широкое, средневысокое и профилированное в горизонтальной плоскости лицо [Там же. С. 162–163]. Исследователь связывал этот европеоидный компонент с палеоевропеоидным субстратом, преобладавшим в основе сакских, сарматских, саргатских групп, а также встречавшимся в составе населения Тувы скифского времени [Там же. С. 78–87]. Монголоидный компонент М. П. Рыкун разделяла на два варианта: один из них мезобрахикранный, широколицый, а второй характеризовался высоким черепом с крупными размерами лицевого скелета, крупными орбитами и широким носом [Там же. С. 63].

Одонтологические характеристики населения Верхнего Приобья раннего железного века ранее почти не изучались. А. В. Зубовой были опубликованы характеристики материала из могильника Верх-Сузун-5, переданного в ИАЭТ СО РАН в начале 2000-х гг. [Зубова, 2009]. Однако полученная на тот момент коллекция была незначительна по объему и не могла служить полноценным источником по одонтологии всей популяции. Поэтому основной целью данной статьи является введение в научный оборот полных характеристик серии из этого могильника.

Изучение палеоантропологических материалов могильника началось в 2008 г., когда, как уже сказано, была изучена часть одонтологического материала. Позднее публиковались индивидуальные краниологические описания и половозрастные определения [Кишкурно, Зубова, 2015а], результаты изучения суммарной краниологической серии из этого памятника [Кишкурно, Зубова, 2015б]. В результате краниологического анализа был сделан вывод о неоднородности состава населения, оставившего могильник. В серии выделены черепа с двумя контрастными комплексами антропологических признаков. В составе первого из них сочетаются большой продольный диаметр мозгового и средняя профилированность лицевого отделов, в составе второго – очень малый продольный диаметр и сильно уплощенное на зиго-максиллярном и назомалярном уровне лицо. Полученные результаты подтвердили выводы М. П. Рыкун о гетерогенном составе изучаемых популяций Приобья и о присутствии в их составе мезобрахикранного европеоидного компонента. Характеристики второго комплекса, выделенного в этой серии, однако, отличаются от описанного М. П. Рыкун монголоидного типа, поскольку в их состав входит одновременно брахикрания и низкое лицо. По результатам сравнения краниологических характеристик серии с другими популяциями эпохи раннего железа с территории Сибири и Алтая [Кишкурно, Зубова, 2015б], население, оставившее могильник Верх-Сузун-5, сближалось с популяциями Горного Алтая, Тувы, а также с населением Новосибирского и Томского Приобья, объединенными присутствием в их составе компонента, восходящего к южной евразийской антропологической формации. Он являлся автохтонным для территории Алтае-Саянского нагорья [Чикишева, 2012. С. 180] и в той или иной степени присутствовал в составе населения с эпохи неолита и как минимум до конца раннего железного века.

Нужно отметить, что краниологическая серия из могильника недостаточно репрезентативна по численности. Соответственно, одонтологический анализ необходим для уточнения происхождения и приоритетных направлений биологических связей изучаемой группы.

Одонтологическая серия включает в себя зубы 26 индивидов, в том числе восьми мужчин, шести женщин, восьми детей и четырех взрослых индивидов, пол которых определить не удалось. Они были обследованы по стандартной программе учета одонтоскопических признаков, разработанной А. А. Зубовым [2006], а также по программе учета архаичной составляющей [Зубова, 2013а]. Сформированы шкалы баллового учета для каждого признака (табл. 1). Межгрупповое сравнение выполнялось при помощи программы Statistica for Windows version 6.0 методом главных компонент. Оно проводилось на основании восьми основных тригонометрически преобразованных одонтологических признаков (см. табл. 1): лопато-образность I1, редукция гипоконуса М2, бугорок Карабелли на М1, 6- и 4-бугорковые М1, 4-бугорковые М2, дистальный гребень тригонида М1, коленчатая складка метаконида М1.

В качестве материала для сравнительного анализа использовались одонтологические серии эпохи бронзы и раннего железа с территории Барабинской лесостепи, Новосибирского и Томского Приобья, Кузнецкой котловины, лесостепного Алтая, Алтае-Саянского нагорья и Казахстана (табл. 2).

Серия характеризуется (табл. 3) средними значениями частоты лопатообразности на первых и вторых резцах. Отмечен один случай вестибулярной лопатообразности на латеральном резце. Лингвальные бугорки резцов и клыков развиты слабо. Бугорок Карабелли встречается на зубах почти каждого второго индивида. Гипоконус первых моляров практически не редуцирован, гипоконус вторых верхних моляров редуцирован умеренно. Редукция метаконуса также практически не встречается на первых верхних молярах, но имеет умеренные частоты на вторых.

На нижних первых молярах 6-бугорковая форма встречается в серии два раза. Случаи 4-бугорковых форм первых моляров отсутствуют полностью. На вторых молярах они встречаются со средней частотой. На первых нижних молярах доминирует «Y»-узор, отмечается несколько случаев «Х»-узора и один случай «+»-формы. На вторых нижних молярах преобладает «Х»-узор, отмечается несколько случаев «Y»-узора, «+»-форма встречается реже всех. В серии отмечен один случай наличия протостилида на втором моляре; ямки протостилида встречаются как на первом, так и на втором молярах с умеренной частотой. Tami в серии встречается довольно часто. Дистальный гребень тригонида отсутствует; отмечена повышенная частота коленчатой складки метаконида.

Одонтологические фены, использованные в исследовании

Таблица 1

|

Признак |

Ключевой зуб |

Балл |

Описание признака |

|

Лопатообразность |

I1 |

2 + 3 |

[Зубов, 1968; 2006] |

|

Бугорок Карабелли |

М 1 |

2–5 |

|

|

Вестибулярная лопатообразность |

I 1 |

3–6 |

[Зубов, 2006; Зубова, 2013а] |

|

Вестибулярная выпуклость |

I1 |

2–4 |

[Зубов, Халдеева, 1993; Зубов, 2006; Зубова, 2013а] |

|

Редукция гипоконуса |

М 2 |

3, 3+ |

[Зубов, 1968; 2006] |

|

Косой гребень |

М 1 |

+ |

[Зубов, Халдеева, 1993; Зубова, 2013а] |

|

Ассиметричный контур премоляров |

Р 1 |

+ |

[Зубова, 2013а; Bailey, 2002] |

|

Мезиостилиды |

Р 1 |

+ |

|

|

Шестибугорковые моляры |

М 1 |

+ |

[Зубов, 1968; 2006] |

|

Четырехбугорковые моляры |

М 1, М 2 |

+ |

|

|

Дистальный гребень тригонида |

М 2 |

+ |

|

|

Коленчатая складка метаконида |

М 1 |

+ |

|

|

Передняя ямка |

M1, M 1 |

+ |

[Зубов, 2006; Зубова, 2013а] |

|

Задняя ямка |

M1, M 1 |

+ |

|

|

Цингулюм |

M1, M 1 |

+ |

[Зубов, 1968; Зубова, 2013а] |

|

Средний гребень тригонида |

M 1 |

+ |

[Зубов, 1968; Зубова, 2013а; Bailey, 2002] |

|

Наклон бугорков к центру коронки |

M 1 |

+ |

[Зубов, 2006; Зубова, 2013а] |

Серии, использованные для сравнительного анализа

Таблица 2

|

Культура |

Памятник |

Датировка |

Источник |

|

Федоровская культура Кузнецкой котловины |

Титово-2 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Чудиновка-1 |

|||

|

Танай-12 |

|||

|

Андроновское время Томского Приобья |

Еловский-1, 2 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Андроновское время Новосибирского Приобья |

Катково-2, Ордынское, Крохалевка-13 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Андроновское время лесостепного Алтая |

Фирсово-14, Чекановский Лог-2, 10, Маринка, Березовский, Прудской, Барсучиха, Малаховский, Подтурино |

II тыс. до н. э. |

[Тур, 2009] |

|

Андроновское время Кулундинской степи |

Рублево-8 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Федоровская культура Барабинской лесостепи |

Преображенка-3, |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Абрамово-4, Сопка-2, Венгерово-1, Гришкина Заимка, Вахрушево-5 |

|||

|

Черноозерский вариант андроновской культурно-исторической общности |

Черноозерье-1 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Боровянка-17 |

|||

|

Алакульская культура Омского Прииртышья |

Ермак-4 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Ирменская культура Кузнецкой котловины |

Журавлево-1, 3, 4 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Заречное-1 |

|||

|

Танай-2, 7 |

|||

|

Ваганово-2 |

|||

|

Ирменская культура Томского Приобья |

Еловский-1, 2, Иштан |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Ирменская культура Новосибирского Приобья |

Крохалевка-13, Катково-3, Спи-рино-1, Бурмистрово-1, Мило-ваново-1, Ордынское |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Ирменская культура лесостепного Алтая |

Новотроицкое-1, Пильно, Пло-тинная-1, Ближние Елбаны-4, |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Ирменская культура Барабинской лесостепи |

Преображенка-3, Абрамово-4, Сопка-2 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Пахомовская культура Тюменского Притоболья |

Ново-Шадрино-7 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Пахомовская культура Барабинской лесостепи |

Старый Сад |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Преображенка-3, Гришкина Заимка, Сопка-2, Протока |

|||

|

Еловская культура Томского Приобья |

Еловский-1, 2 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

|

Корчажкинская культура Кузнецкой котловины |

Танай-12 |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2014] |

Продолжение табл. 2

|

Культура |

Памятник |

Датировка |

Источник |

|

Кротовская культура (классический этап) |

Сопка-2 |

конец III тыс. – начало II тыс. до н. э. |

[Чикишева, 2012] |

|

Кротовская культура (поздний этап) |

Сопка-2 |

первая половина II тыс. до н. э. |

[Чикишева, 2012] |

|

Тагарская культура |

Черногорка |

VIII–III вв. до н. э. |

Неопубликованные данные В. А. Гулевской |

|

Пазырыкская культура (долина р. Уландрык) |

Уландрык I, II, III, IV |

V–III вв. до н. э |

[Чикишева, 2012] |

|

Пазырыкская культура (долина р. Юс-тыд) |

Юстыд I, III, XII, XXII, Джолин I, II, Бураты |

V–III вв. до н. э |

[Чикишева, 2012] |

|

Пазырыкская культура (долины рек Барбургазы и Бугу-зун) |

Барбургазы I, II, III, Малталу |

V–III вв. до н. э |

[Чикишева, 2012] |

|

Пазырыкская культура (плато Укок) |

Ак-Алаха-1, 3, Кутургунтас, Бертек-1, 10, 12, 27, Мойнак-1, 2, Верхний Кальджин-1, 2, 6 |

I в. до н. э. – III–IV вв. н. э. |

[Чикишева, 2012] |

|

Пазырыкская культура (среднее течение р. Чуи) |

Курганы Баратальской долины и долины Алагаил |

V–III вв. до н. э. |

[Чикишева, 2012] |

|

Каракобинская культура |

Торбедок, Курайская степь, Джолин I, Кызыл-Бом I, Каль-джин-6 |

V–III вв. до н.э |

[Чикишева, 2012] |

|

Алды-бельская культура |

Аржан-2 |

VII в. до н. э. |

[Чикишева, 2012] |

|

Копто |

V–IV вв. до н. э. |

||

|

Уюкско-саглынская культура |

Догээ-Баары II |

VI–IV вв. до н. э. |

[Чикишева, 2012] |

|

Саргатская культура |

Здвинск-4, Абрамово-4, Старые Карачи-3, Марково-1, Гришкина Заимка |

конец I тыс. до н. э. |

[Зубова, 2009] |

|

Тагарская культура |

Кичик-Кюзюр, Тепсей, Барсучиха |

VIII–III вв. до н. э. |

Неопубликованные данные В. А. Гулевской |

|

Население Юго-Восточного Казахстана |

Алтын-Эмель, Ак-беит, Усть-Бухтарма, Пчела |

первые века н. э. |

Неопубликованные данные А. В. Зубовой |

|

Малая Красноярка, Капчагай-3, 15-й км р. Или, 19-й км р. Или, 64-й км р. Или, Кара-Кучук-3, курганы по течению р. Или |

конец I тыс. до н. э. |

||

|

Античность Туркмении |

Дордуль, Гич-гельды, Бейнау, Кемал-кыр, Назар-как, Ханалы-кыр, Шахсенем, Тарым-кая-3 |

эпоха античности |

[Аксянова, Гель-дыева, 2002] |

|

Джетыасарская культура |

Косасар-3, Томпакасар, Бедаикасар |

не позднее IV в. н. э. |

[Рыкушина, 1995] |

Окончание табл. 2

|

Культура |

Памятник |

Датировка |

Источник |

|

Ранние кочевники Западного Казахстана |

Покровка Х |

VI–I вв. до н. э. |

[Китов, Мамедов, 2014] |

|

Новый Кумак |

|||

|

Лебедевка |

|||

|

Карасукская культура |

Орак, Ужур, Кокорево, Анашинское, Черновая, Каменный лог II, Мельничный лог, Сухое озеро II, Северный берег оз. Варчи I, Карасук I, Батени, Усть-Ерба, Байкалова-1, 2, Каменка II, Малые Копены, Усть-Сыда, Усть-Тесь, Кюргенер I, II, Потрошилово, Кривая, Тагар-ский о-в IV, Быстрая, Кривин-ское, Лугавское, Окунев Улус, Аскировка, Чарков Улус, Уйбат, Хара-Хая, Бельтыры, Есинская МТС, Федоров улус |

конец II тыс. – начало I тыс. до н. э. |

[Рыкушина, 2007] |

|

Окуневская культура |

Верх-Аскиз |

II тыс. до н. э. |

[Зубова, 2013б. Табл. 5] |

|

Уйбат-5 |

Комплекс архаичных признаков на верхнечелюстных зубах включает в себя пальцевидные гребни, а также крайне малые частоты вестибулярной выпуклости на верхних центральных резцах. На клыках отмечено шесть случаев наличия дополнительных дистальных гребней. На первых молярах в трех случаях отмечен косой гребень. У одного индивида на первом моляре зафиксирована задняя ямка. Цингулюм присутствует в трех случаях на первых молярах.

На нижнечелюстных резцах не было отмечено ни одного архаичного признака. На клыках зафиксирована низкая частота дополнительных дистальных и мезиальных гребней. Дополнительные бугорки премоляров в серии отсутствуют. Отмечены единичные случаи асимметричного контура первых и вторых премоляров со смещением метаконида в мезиальную сторону. На нижнечелюстных молярах из всего комплекса признаков, маркирующих архаичный компонент, были встречены два случая цингулюма М1, один случай среднего гребня триго-нида М 1 и три случая наклона бугорков М 1 к центру коронки.

Таким образом, серия из могильника Верх-Сузун-5 характеризуется умеренной частотой лопатообразности I1, пониженной частотой шестибугорковых М 1 и коленчатой складки метаконида М 1 , слегка повышенной частотой бугорка Карабелли М1, умеренной частотой четырехбугорковых М 2 . Похожая комбинация признаков в более ранние эпохи встречается в составе окуневского, андроновского и карасукского населения Хакасско-Минусинской котловины. У носителей окуневской культуры присутствует комплекс с умеренной частотой ло-патообразности I1, высокой частотой шестибугорковых М 1 , отсутствием грацилизации М 1 и умеренной частотой коленчатой складки метаконида [Зубова, 2013б, Табл. 5. С. 137]. Они отличаются от группы из Верх-Сузуна повышенной частотой дистального гребня тригонида, но в андроновское время процент этого признака в Хакасско-Минусинской котловине резко снизился. Комбинации признаков, похожие на наблюдаемые в могильнике Верх-Сузун, прослеживаются в андроновских группах из могильников Орак, Соленое Озеро-1 [Зубова, 2014; Зубова и др., 2016], а также в карасукских группах [Рыкушина, 2007].

В эпоху раннего железа похожая комбинация признаков встречалась в составе уюкско-саглынского населения Тувы (могильник Догээ-Баары II). Здесь прослеживался комплекс, характеризующийся высокой частотой бугорка Карабелли М1, отсутствием грацилизации М1 и высокой степенью грацилизации М 2 , а также умеренной частотой коленчатой складки метаконида М 1 [Чикишева, 2012]. Серия из Догээ-Баары II отличается от серии из могильника Верх-Сузун-5 отсутствием шестибугорковых форм М1 и повышенной частотой дистального гребня тригонида.

Таблица 3

|

Характеристика |

Правая сторона |

Левая сторона |

Правая + левая сторона |

Индивиды |

||||

|

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

|

|

Лопатообразность (2 + 3) I1 |

2 (3) |

66,6 |

1 (4) |

25 |

3 (9) |

33,3 |

2 (7) |

29 |

|

Лопатообразность (2 + 3) I2 |

3 (7) |

42,8 |

4 (6) |

67 |

7 (13) |

53,8 |

4 (8) |

50 |

|

Бугорок Карабелли (2–5) М1 |

5 (11) |

45,5 |

8 (17) |

47 |

13 (28) |

46,42 |

8 (17) |

47 |

|

Редукция гипоконуса (3, 3+) М2 |

6 (18) |

33,3 |

4 (16) |

25 |

10 (34) |

29,41 |

7 (20) |

35 |

|

6 М 1 |

2 (8) |

25 |

1 (10) |

10 |

3 (18) |

16,66 |

2 (11) |

18 |

|

4 М 1 |

0 (8) |

0 |

0 (10) |

0 |

0 (18) |

0 |

0 (11) |

0 |

|

4 М 2 |

5 (7) |

71,4 |

5 (6) |

83 |

10 (13) |

76,92 |

6 (8) |

75 |

|

Дистальный гребень тригонида М 1 |

0 (13) |

0 |

0 (12) |

0 |

0 (25) |

0 |

0 (14) |

0 |

|

Коленчатая складка метаконида М 1 |

3 (12) |

25 |

1 (10) |

10 |

4 (22) |

18,18 |

3 (13) |

23 |

|

Вестибулярная ло-патообразность I1 |

0 (5) |

0 |

0 (4) |

0 |

0 (9) |

0 |

0 (7) |

0 |

|

Вестибулярная выпуклость I1 |

0 (5) |

0 |

1 (3) |

33 |

1 (8) |

12,5 |

1 (6) |

17 |

|

Косой гребень М1 |

3 (6) |

50 |

2 (11) |

18 |

6 (17) |

35,29 |

3 (10) |

30 |

|

fa М1 |

0 (4) |

0 |

0 (8) |

0 |

0 (10) |

0 |

0 (8) |

0 |

|

fp М1 |

0 (6) |

0 |

1 (11) |

9,1 |

1 (17) |

5,88 |

1 (11) |

9,1 |

|

Цингулюм М1 |

1 (16) |

6,25 |

3 (19) |

16 |

4 (35) |

11,42 |

3 (21) |

14 |

|

Асимметричный контур Р 1 |

1 (9) |

11,1 |

0 (11) |

0 |

1 (20) |

5 |

1 (13) |

7,7 |

|

Мезиостилиды Р 1 |

0 (8) |

0 |

0 (9) |

0 |

0 (17) |

0 |

0 (10) |

0 |

|

fa М 1 |

0 (8) |

0 |

0 (6) |

0 |

0 (12) |

0 |

0 (9) |

0 |

|

fp М 1 |

0 (8) |

0 |

0 (9) |

0 |

0 (17) |

0 |

0 (11) |

0 |

|

Цингулюм М 1 |

2 (21) |

9,52 |

1 (16) |

6,3 |

3 (37) |

8,1 |

2 (21) |

9,5 |

|

Средний гребень тригонида М1 |

1 (13) |

7,69 |

1 (11) |

9,1 |

2 (24) |

8,33 |

1 (13) |

7,7 |

|

Наклон бугорков к центру коронки М 1 |

3 (5) |

60 |

2 (4) |

50 |

5 (9) |

55,55 |

3 (5) |

60 |

Примечание : n – количество случаев наличия признака; N – частота наблюдений.

Средние одонтологические характеристики серии из могильника Верх-Сузун-5

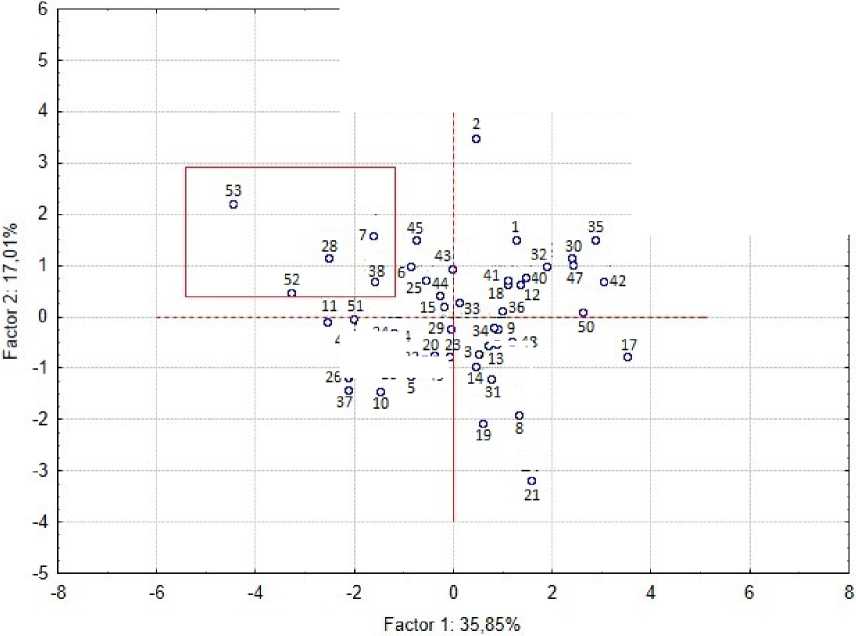

При сравнении одонтологических характеристик серии из Верх-Сузуна с населением Сибири и Казахстана эпохи бронзы и раннего железа методом главных компонент (см. рисунок), максимальная дифференцирующая нагрузка по первому фактору приходится на два сочетания признаков. Первый характеризуется (табл. 4) повышенной частотой лопатообраз-ности I1, бугорка Карабелли М1, шестибугоркового М1 и коленчатой складки метаконида. Серии, имеющие в своем составе первый комплекс признаков, попадают в отрицательное поле первого фактора. Они противопоставляются сериям с повышенной частотой редукции гипоконуса М2 и четырехбугоркового М2, попадающими в положительное поле первого фактора. Население, оставившее могильник Верх-Сузун-5, попадает в отрицательное поле вместе с окуневским населением (могильники Верх-Аскиз и Уйбат-5), андроновцами лесо- степного Алтая и населением уюкско-саглынской культуры (могильник Догээ-Баары II). На границе отрицательных и положительных координат первого фактора располагаются ка-расукские серии и население черноозерского варианта андроновской культурно-исторической общности.

□О 0 48

46 о 24^4

270 22о0 с Бо °16 о 49

Результаты сопоставления одонтологических характеристик населения большереченской культуры с сериями эпохи бронзы и раннего железного века:

1 – федоровская культура Кузнецкой котловины (Титово-2); 2 – федоровская культура Кузнецкой котловины (Чу-диновка-1); 3 – федоровская культура Кузнецкой котловины (Танай-12); 4 – андроновское население Томского Приобья; 5 – андроновское время Новосибирского Приобья; 6 – андроновское время лесостепного Алтая; 7 – анд-роновское время Алтая (Рублево-8); 8 – федоровская культура Барабинской лесостепи (Преображенка-3); 9 – федоровская культура Барабинской лесостепи (Абрамово-4, Сопка-2, Венгерово-1, Гришкина Заимка, Вахрушево-5); 10 – черноозерский вариант андроновской культурно-исторической общности (Черноозерье-1); 11 – черноозерский вариант андроновской культурно-исторической общности (Боровянка-17); 12 – алакульская культура Омского Прииртышья (Ермак-4); 13 – ирменская культура Кузнецкой котловины (Журавлево-1, 3, 4); 14 – ирменская культура Кузнецкой котловины (Заречное-1); 15 – ирменская культура Кузнецкой котловины (Танай-2, 7); 16 – ирменская культура Кузнецкой котловины (Ваганово-2); 17 – ирменская культура Томского Приобья; 18 – ирмен-ская культура Новосибирского Приобья; 19 – ирменская культура лесостепного Алтая; 20 – ирменская культура Барабинской лесостепи; 21 – пахомовская культура Тюменского Притоболья (Ново-Шадрино-7); 22 – пахомов-ская культура Барабинской лесостепи (Старый Сад); 23 – пахомовская культура Барабинской лесостепи (Преоб-раженка-3, Гришкина Заимка, Сопка-2, Протока); 24 – еловская культура Томского Приобья; 25 – корчажкинская культура Кузнецкой котловины; 26 – кротовская культура (классический этап); 27 – кротовская культура (поздний этап); 28 – Верх-Сузун-5; 29 – тагарская культура (Черногорка); 30 – пазырыкская культура долины р. Уланд-рык; 31 – пазырыкская культура долины р. Юстыд; 32 – пазырыкская культура долины рек Барбургазы и Бугузун; 33 – пазырыкская культура плато Укок; 34 – пазырыкская культура долины рек Чуя, Урсул и среднего течения р. Катунь; 35 – каракобинская культура; 36 – алды-бельская культура (Аржан-2); 37 – алды-бельская культура (Копто); 38 – уюкско-саглынская культура (Догээ-Баары II); 39 – саргатская культура; 40 – тагарская культура; 41 , 43 – население Юго-Восточного Казахстана (первые века н. э.); 42 – население Юго-Восточного Казахстана (конец I тыс. до н. э.); 44 – античность Туркмении; 45 – население Восточного Казахстана, (конец I тыс. до н. э.); 46 – джетыасарская культура; 47 – население Центрального Казахстана (конец I тыс. до н. э); 48 – 50 – ранние кочевники Западного Казахстана (VI–I вв. до н. э.); 51 – карасукская культура; 52 – окуневская культура (Верх-Аскиз); 53 – окуневская культура (Уйбат-5)

Таблица 4

|

Признак |

Факторы |

|

|

1 |

2 |

|

|

Лопатообразность I1 |

–0,57 |

–0,48 |

|

Бугорок Карабелли М1 |

–0,77 |

0,32 |

|

Редукция гипоконуса М2 |

–0,17 |

0,83 |

|

6 М 1 |

–0,72 |

0,05 |

|

4 М 1 |

0,50 |

–0,45 |

|

4 М 2 |

0,70 |

0,23 |

|

Дистальный гребень тригонида |

–0,51 |

–0,28 |

|

Коленчатая складка mkd |

–0,63 |

–0,11 |

Статистические нагрузки на признаки в составе первых двух факторов

Второй фактор дифференцирует все сравниваемые серии по частоте редукции гипоконуса М2. Так, в положительном поле второго фактора располагаются серии, характеризующиеся умеренной или повышенной частотой редукции гипоконуса. В отрицательном поле второго фактора находятся серии с пониженной частотой редукции гипоконуса.

В результате проведенного статистического анализа серия из могильника Верх-Сузун-5 на графике попала в одну область с населением бронзового века Южной Сибири, особенно сблизившись с окуневской серией из могильника Верх-Аскиз. Одонтологическим компонентом, объединившим данные группы, является следующий комплекс признаков: повышенная частота бугорка Карабелли М1, отсутствие грацилизации М 1 и умеренная частота коленчатой складки метаконида М1. Следует отметить, что указанное сочетание признаков является типичным для окуневских групп. Таким образом, в составе серии из памятника Верх-Сузун-5 можно констатировать преобладание одонтологического компонента, связанного с носителями культур окуневского круга. Миграционный андроновский компонент, выделяемый рядом исследователей (А. Н. Багашев, М. П. Рыкун), представлен в крайне малой степени и выражается лишь в исчезновении частоты дистального гребня тригонида, повышенные значения которой характерны для окуневских групп.

Из всех взятых в сравнительный анализ серий, относящихся к эпохе раннего железа, наибольшее сближение с изучаемой группой продемонстрировало уюкско-саглынское население Тувы. Сходство серий из памятников Верх-Сузун-5 и Догээ-Баары II может быть обусловлено как вхождением окуневского компонента в состав обеих популяций, так и результатом брачных контактов, возможность которых частично подтверждается археологическими данными. Так, Т. Н. Троицкая и А. П. Бородовский отмечают по данным археологии наличие немногочисленных общих черт в характере инвентаря и погребальной практике групп раннего железного века Новосибирского Приобья и Тувы [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 74–75]. Очевидно, юго-восточное направление связей не являлось приоритетным для изучаемого населения.

Исходя из проведенного анализа, можно также предположить, что процесс формирования антропологического состава популяций раннего железного века лесостепного Алтая, изученных М. П. Рыкун, и Новосибирского Приобья происходил под влиянием различных факторов. Так, по мнению М. П. Рыкун, основу алтайских серий составляет компонент, привнесенный пришлыми сакскими и сарматскими группами [2013], а на территории Новосибирского Приобья намного бо́ льшую роль в складывании популяции сыграла консервация окуневского компонента.

Список литературы Одонтологическая характеристика антропологической серии из могильника раннего железного века Верх-Сузун-5 с территории Новосибирского Приобья

- Аксянова Г. А., Гельдыева Г. Морфологические особенности зубной системы населения античного времени северо-запада Туркменистана//На путях биологической истории человечества. М.: Изд-во ИЭА РАН, 2002. Т. 2. С. 4-15.

- Багашев А. Н. Палеоантропология Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 2000. 374 с.

- Дремов В. А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы (антропологический очерк). Томск: Изд-во ТГУ, 1997. 264 с.

- Зубов А. А. Одонтология. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1968. 200 с.

- Зубов А. А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. М.: Этно-онлайн, 2006. 72 с.

- Зубов А. А., Халдеева Н. И. Одонтология в антропофенетике. М.: Наука, 1993. 224 с.

- Зубова А. В. Новосибирский локальный вариант кулайской культуры в свете антропологических данных//Роль естественнонаучных методов в археологических исследованиях: Сб. науч. тр. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. С. 136-147.

- Зубова А. В. Предварительные результаты изучения архаичной составляющей одонтологических комплексов населения Евразии//Вестн. антропологии. 2013а. № 4. С. 107-127.

- Зубова А. В. Состав носителей ирменской культуры Западной Сибири по одонтологическим материалам//Археология, этнография и антропология Евразии. 2013б. Вып. 55 (3). С. 132-139.

- Зубова А. В. Население Западной Сибири во II тысячелетии до нашей эры. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. 228 с.

- Зубова А. В., Молодин В. И., Чикишева Т. А. Первые результаты сравнительного анализа одонтологического состава популяций одиновской культуры. К вопросу о южных миграциях//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. Т. 22. С. 292-298.

- Китов Е. П., Мамедов А. М. Кочевое население Западного Казахстана в раннем железном веке. Астана: Изд. группа ФИА им. А. Х. Маргулана, 2014. 352 с.

- Кишкурно М. С., Зубова А. В. Предварительные результаты изучения палеоантропологического материала из могильника каменской культуры Верх-Сузун-5//Археологические изыскания в Западной Сибири и на сопредельных территориях: Сб. науч.-исслед. работ по итогам конф., посвящ. 90-летию проф., д-ра ист. наук Т. Н. Троицкой/Отв. ред. В. И. Молодин. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015а. С. 143-150.

- Кишкурно М. С., Зубова А. В. Краниология носителей верхнеобского варианта каменской культуры по материалам могильника Верх-Сузун-5//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2015б. С. 92-103.

- Рыкун М. П. Палеоантропология Верхнего Приобья эпохи раннего железа. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. 284 с.

- Рыкушина Г. В. Одонтологическая характеристика населения джетыасарского времени (по материалам могильника Алтынасар-4)//Низовья Сырдарьи в древности. Джетыасарская культура. М.: Изд-во ИЭА РАН, 1995. Ч. 5. 205 с.

- Рыкушина Г. В. Палеоантропология карасукской культуры. М.: Изд-во ИЭА РАН, 2007. 198 с.

- Троицкая Т. Н., Молодин В. И., Соболев В. И. Археологическая карта Новосибирской области. Новосибирск: Наука, 1980. 183 с.

- Троицкая Т. Н., Бородовский А. П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосибирск: Наука, 1994. 184 с.

- Тур С. С. Одонтологическая характеристика населения андроновской культуры Алтая//Изв. АлтГУ. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. № 4 (2). С. 228-235.

- Чикишева Т. А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпоху неолита -раннего железа. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. 468 с.

- Bailey Sh. E. Neanderthal dental morphology: implications for modern human origins. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. Tempe: Arizona State University, 2002. 238 p.