Off-line-пиролиз керогена доманиковых отложений Тимано-Печорского осадочного бассейна

Автор: Бурдельная Н.С., Деревесникова А.А., Бушнев Д.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9-10 (261-262), 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучен состав алифатической и ароматической фракций продуктов пиролиза керогена из доманиковых пород Тимано-Печорского бассейна, характеризующихся различным уровнем термической зрелости органического вещества. Выявлены закономерности в изменении состава пиролизата с ростом катагенеза ОВ, которые заключаются в снижении концентраций н -алканов и н -алкенов-1, н -алкилнафталинов и н -алкилбензолов. К середине главной фазы нефтеобразования практически полностью исчезают из матрицы керогена сернистые структуры. В наиболее зрелых образцах доманикового керогена содержание алифатических углеводородов сопоставимо с их содержанием в незрелом керогене верхнеюрских сланцев Восточно-Европейской платформы, что свидетельствует о хорошем остаточном углеводородном потенциале органического вещества катагенетически преобразованных доманиковых отложений.

Кероген, доманиковые отложения, катагенез, пиролиз

Короткий адрес: https://sciup.org/149129220

IDR: 149129220 | УДК: 550.4 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-10-3-7

Текст научной статьи Off-line-пиролиз керогена доманиковых отложений Тимано-Печорского осадочного бассейна

Органическое вещество (ОВ) доманиковых отложений (D3dm), широко распространенных по всей территории Тимано-Печорского осадочного бассейна (ТПБ), характеризуется неоднородностью состава и разным уровнем катагенетической зрелости (Баженова и др., 2008, Анищенко, Клименко, 2010). Литологически доманико-вый горизонт сложен преимущественно аргиллитами, в основном кремнистыми, кремнистыми мергелями, глинистыми известняками и горючими сланцами (Баженова и др., 2008). Количественное соотношение карбонатного, глинистого и кремнистого вещества значительно меняется по разрезу (Максимова, 1970). На западе узкой полосой протягиваются продукты рифогенных образований - светлые органогенные известняки и вторичные доломиты, обедненные ОВ. Мощность депрессионной части доманиковой толщи в пределах ТПБ изменяется от первых десятков до 100 м. Градации катагенеза варьируют от МК1 до АК (Баженова и др., 2008). Зоны, соответствующие начальным этапам нефтегенерации (градации МК1 — МК21), представлены в юго-западной части Тиманской гряды, западной части Печорской синеклизы, а также в центральной части Хорейверской впадины. Отложения высоких градаций катагенеза (МК5 — АК2—3) располагаются частично на территории Предуральского краевого прогиба и Печоро-Кожвинского мегавала. Более зрелые разности имеют более низкий генерацион ный потенциал, но все еще характеризующий породу как нефтематеринскую.

Изучению ОВ доманиковых пород депрессионно-го цикла посвящены работы Д.А. Бушнева (2002, 2009), Т. К. Баженовой и др. (2008), Г. Н. Гордадзе (2002), Л. А. Анищенко, С. С. Клименко (2010), М. В. Дахновой и др. (2013), Т. А. Кирюхиной и др. (2015). В работах детально рассмотрен генерационный потенциал пород, распространенных на территории ТПБ, а также изучен углеводородный состав битумоидов и продуктов пиролиза керогена относительно незрелых, соответствующих градации МК 1 , пород. Было установлено, что основной вклад в формирование ОВ внесли цианобактерии и морской фитопланктон (Бушнев, 2002). Исследования по составу аминокислот подтверждают морской генезис ОВ доманиковых пород (Шанина и др., 2016). Согласно Т. К. Баженовой, основным генетическим типом ОВ отложений доманикового горизонта являются альгозоогенные сапропелиты (Баженова и др., 2008).

Целью настоящей работы является выявление основных закономерностей изменения состава жидких продуктов пиролиза керогена, выделенных из доманиковых пород ТПБ, с ростом термической зрелости их органического вещества. Жесткое разрушение структуры керогена (нерастворимого органического вещества) под воздействием высоких температур позволяет охарактеризовать качественный состав образующихся продуктов и тем самым детально из- 3

учить структурные составляющие ОВ доманиковых отложений. В геохимической практике наиболее подходящим для этих целей методом является off-line -пиролиз, в результате которого улавливаемые жидкие продукты высокотемпературного разложения подвергаются дальнейшему фракционированию и анализу полученных узких фракций.

Экспериментальная часть

Пиролиз керогена проводился на специально собранной установке, включающей кварцевую трубку диаметром 1.5 см с загнутым на 90° отводным концом, помещенным в ловушку (хлороформ, охлаждаемый льдом) для продуктов пиролиза. Пиролиз проводили в инертной атмосфере в течение часа. Температура составляла 420 °C. Далее продукты пиролиза фракционировали методом колоночной хроматографии: последовательно на колонке с оксидом алюминия получали аполярную фракцию (элюент — 10%-ный раствор дихлорметана в н-гексане), которую на колонке с силикагелем делили на алифатическую (элюент — ^ -гексан) и ароматическую (элюент — бензол) фракции, которые затем анализировались методом хромато-масс-спек-трометрии. Расчет концентраций основных компонентов производился методом внутреннего стандарта, в качестве которого использовали 3-метил-6,6'-дидейтериотри-козан для расчета ^ -алканов и ^ -алкенов и 2,3-диметил-5-(1’,1’-П2-октадецил)-тиофен для расчета ^ -алкилбензо-лов, 2- ^ -алкилтиофенов и бензотиофенов.

Хромато-масс-спектральный анализ выполнялся на приборе Shimadzu QP 2010 Ultra. Для хроматографического разделения использовалась колонка HP-5, 30 м Ч 0.25 мм, толщина слоя неподвижной фазы составляла 0.25 мкм. Температура программировалась от 110 до 300 °C со скоростью 5 °С/мин. Температура инжектора 300 °C, ионного источника 250 °C. Ввод пробы осуществлялся в режиме деления потока (1:30). Масс-спектрометр квадрупольный, с энергией ионизации 70 эВ.

Результаты и обсуждение

Для пиролиза был взят кероген, выделенный из доманиковой породы из разреза по р. Шаръю (гряда Чернышева), а также из керна скважин Харутамылькская-1 (гряда Чернышева), Ижемская-1 (Ижма-Печорская впадина), Восточно-Возейская-250, Колвинская-7, Помолесьшорская-41 (Хорейверская впадина). Дополнительно нами был использован кероген, выделенный из прогретой в автоклавах при 325 и 350 °C породы из разреза по р. Шаръю. Геохимическая и литологическая характеристики образцов представлены в таблице. По литологическому составу изученные породы представляют собой горючие сланцы (Ш-38-39), тонкослоистые битуминозные известняки (керн из скв. Ижемская-1, Восточно-Возейская-250). Для типичных пород доманика Ухтинского района было установлено (Бушнев и др., 2016), что характер слоистости пород,

Геохимическая и литологическая характеристика исследуемых доманиковых пород Тимано-Печорского бассейна Geochemical and lithological characteristics of the studied Domanik rocks of Timan-Pechora basin

|

№ п/п No. |

Образец Sample |

Литология Lithology |

Глубина, м Depth, m |

С орг , % Corg |

Данные Rock-Eval пиролиза Rock-Eval data |

До off-line пиролиза Before off-line pyrolisys |

После off-line пиролиза After off-line pyrolisys |

||||

|

Т , max , °C |

HI, мг УВ/г ТОС |

S2 , мг/г |

Н/С |

N/C |

Н/С |

N/C |

|||||

|

1 |

Шаръю Sharyu Ш-38-39 до прогрева before warming |

Горючий сланец Oil shale |

Обнажение Outcrop |

32.8 |

420 |

547 |

185.44 |

1.17 |

0.027 |

0.75 |

0.037 |

|

2 |

Шаръю Sharyu Ш-38-39, 325 °C |

Горючий сланец Oil shale |

Обнажение Outcrop |

21.4 |

432 |

385 |

124.78 |

0.94 |

0.034 |

0.65 |

0.037 |

|

3 |

Шаръю Sharyu Ш-38-39, 350 °C |

Горючий сланец Oil shale |

Обнажение Outcrop |

20.5 |

436 |

310 |

100.15 |

0.79 |

0.035 |

0.67 |

0.037 |

|

4 |

Харутамылькская-1 Kharutamulskaya-1 |

Кремнистый аргиллит Siliceous argillite |

3401 |

9.20 |

441 |

397 |

41.9 |

0.97 |

0.039 |

0.81 |

0.039 |

|

5 |

1-Ижма, 1-Izhma, d-59/2 |

Битуминозный мергель Bitumen marl |

2245.3 2252.3 |

8.94 |

445 |

304 |

31.99 |

0.91 |

0.031 |

0.73 |

0.033 |

|

6 |

1-Ижма 1-Izhma, d-61/1 |

Битуминозный мергель Bitumen marl |

2265.9 2272.6 |

4.96 |

444 |

291 |

12.86 |

0.96 |

0.037 |

0.76 |

0.035 |

|

7 |

Восточный Возей Vostochny Vosey ВВ-250/5 |

Известняк глинистый, черный Argillaceous limestone, black |

3453 |

5.99 |

444 |

377 |

18.88 |

1.02 |

0.039 |

0.82 |

0.041 |

|

8 |

Помолесь-Шор Pomoles-Shor ПШ-41/7 |

Известняк глинистый, черно-коричневый Argillaceous limestone, black-brown |

3733 |

9.43 |

441 |

365 |

45.64 |

0.95 |

0.036 |

0.77 |

0.039 |

|

9 |

Колвинская Kolvinskaya Кл-4/6 |

Известняк глинистый, черно-коричневый Argillaceous limestone, black-brown |

3585 |

6.93 |

435 |

521 |

40.43 |

1.11 |

0.040 |

0.84 |

0.047 |

распределения в них ископаемых остатков свидетельствуют о существовании в среднефранском бассейне преимущественно спокойноводных обстановок с отсутствием выраженных течений. Характерны тонкие прослои и линзы неориентированных скелетов тентакулитов. Для основной части пород характерна тонкая слоистость, не нарушенная биотурбацией осадка, что свидетельствует о неблагоприятных для ихнофауны условиях в изучаемом бассейне (Бушнев и др., 2016).

Согласно данным Rock-Eval-пиролиза, ОВ исследуемых образцов соответствует градациям МК 1 (обр. Ш-3839 и Кл-4/6) - середина МК2 (1-Ижма, d-59/2; 1-Ижма, d-61/1; ПШ-41/7, Харутамылькская-1, ВВ-250/5). Основные выявленные закономерности изменения состава продуктов пиролиза керогена связаны с изменением генерационного потенциала пород (HI) и зрелостью ОВ. Нами были прослежены изменения количественного содержания углеводородных и серосодержащих соединений, являющихся основными компонентами алифатической и ароматической фракций продуктов пиролиза керогена.

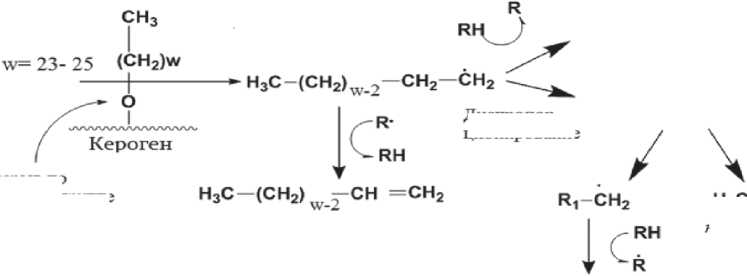

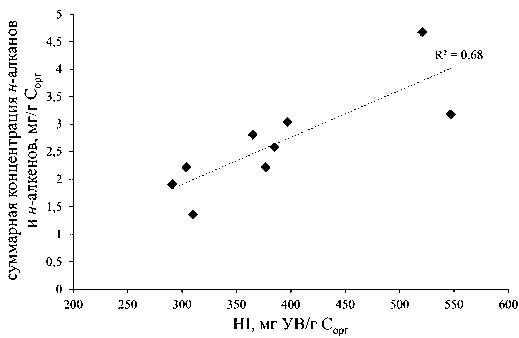

В процессе пиролиза происходит разрушение связей между отдельными фрагментами керогена и возникновение новых связей в результате реакций между ними. При жёстком температурном режиме совместно с разрушением связей углерод — гетероатом наступает интенсивная деструкция связей С — С. Так, в составе продуктов пиролиза исследуемых керогенов основными компонентами алифатической фракции явились н-алканы и н-ал- кены-1. Суммарное содержание н-алканов и н-алкенов, образующихся в процессе пиролиза керогена при 420 °С, равномерно снижается по мере уменьшения генерационного потенциала пород (рис. 1). Возможным источником данных соединений, по крайней мере частично, является водорослевый биополимерлипид — алгаенан (от англ. algae — водоросли), селективно сохраняющийся в процессе фоссилизации ОВ (Gelin et al., 1996).

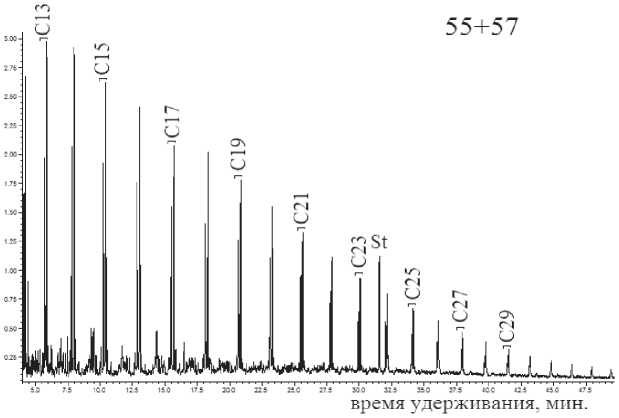

Тот факт, что распределение н -алканов и н -алкенов является схожим (рис. 2), свидетельствует о едином про-

Н3С (СН^ -СН, СН3

Rh— с —с —с — r2 н2 •

Разрыв по эфирной группе

Ri— сн3 «-алканы(С1-С24)

Рис. 2. Масс-хроматограмма алифатической фракции продуктов пиролиза керогена ПШ-41/7, построенная по сумме ионов 55 и 57 (вверх) и схема образования и -алкенов-1 и и -алканов при пиролизе керогена (Gelin et al., 1993) (низ).

Fig. 2. Mass chromatogram (m/z 55+57) of aliphatic fraction of kerogen PSh-41/7 pyrolysate and scheme of the n -1-alkenes and n -alkanes formation by pyrolysis of kerogen

Диспропорционирование

н?с=нс r2

«-алкены (Cz-Czs)

Рис. 1. Зависимость суммарной концентрации и -алканов и и -алкенов от показателя HI

Fig. 1. Dependence of the total concentration of n-alkane and n-alkenes on index HI цессе образования при пиролизе. Предположительно н-алкильные структуры алгаенанов доманика оказываются связанными через эфирные связи, подробный механизм образования н-алкенов-1/н-алканов в продуктах пиролиза предложил в своей работе Ф. Гелин с соавторами (1993).

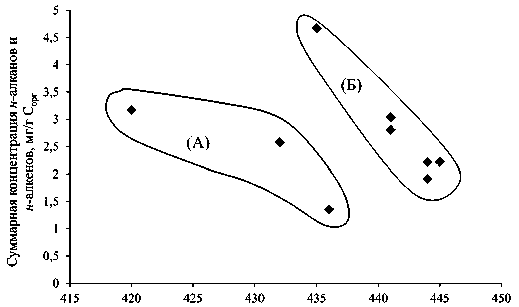

При анализе зависимости концентрации н -алканов и н -алкенов от параметра Tmax мы наблюдаем более резкое снижение концентраций данных соединений для искусственно-зрелых (обр. Ш-38-39 исходный, Ш-38-39, прогретый при 325 °C и Ш-38-39, прогретый при 350 °C) (область А) относительно природных образцов (область Б) (рис. 3). Расходование углеводородных структур происходит быстрее при искусственном созревании ОВ. Ранее методом 13С ЯМР-спектроскопии были зафиксированы изменения в структуре керогена, выделенного из доманиковых пород до и после гидротермального эксперимента (Чуть, Шаръю), и керна скважин и пород из естественных разрезов Тимано-Печорского бассейна, связанные с переходом замещенной ароматики в конденсированную полиароматическую структуру (Бурдельная, Бушнев, 2015). Было выяснено, что перестройка ароматической структуры керогена в условиях модельного эксперимента происходит быстрее по сравнению с природным катагенезом в шкале значений Tmax по пиролизу Rock-Eval.

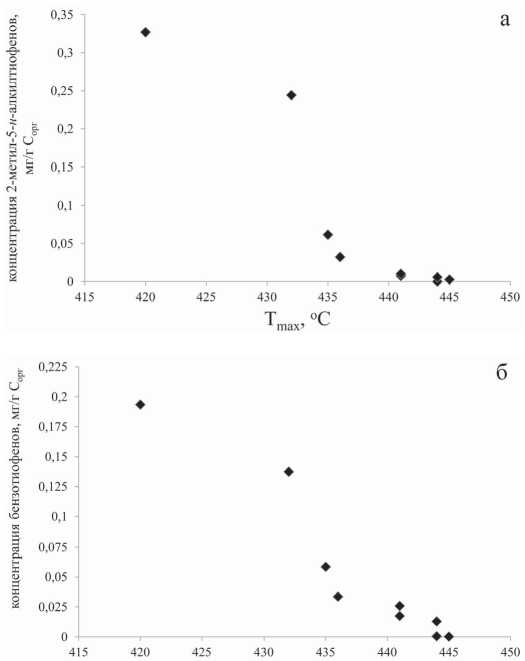

Суммарные концентрации н -аклканов и н -алкенов-1 в продуктах пиролиза доманика изменяются от 1.36 (образец Ш-38-39, 350 °C) до 4.6 мг/г Сорг (образец Кл-4/6), при этом средняя концентрация данных соединений в продуктах пиролиза наиболее зрелого керогена составляет около 3 мг/г Сорг. При сравнении полученных данных с результатами пиролиза волжских сланцев Восточно-Европейской платформы, значения которых варьируют от1.5 до 4 мг/г Сорг, можно сделать вывод о сохранности значительной части углеводородных структур в матрице керогена к середине главной фазы нефте-образования (ГФН). К середине МК2 из керогена практически полностью «уходят» сероорганические структуры, представленные 2- н -алкилтиофенами и бензотиофенами, что подтверждается резким снижением их содержания в продуктах пиролиза наиболее зрелых доманиковых пород (рис. 4). Содержание алкилнафталинов, представленных

Т °C

Рис. 3. Зависимость суммарной концентрации и -алканов и и -алкенов от Tmax: А) — до и после водного пиролиза, Б) — серия образцов, катагенетически преобразованных в естественных условиях

Fig. 3. Dependence of the total concentration of n -alkane and n -alkenes from Tmax: A) — before and after hydrous pyrolysis: B) — a series of samples matured in natural conditions

Рис. 4. Зависимость суммарной концентрации 2- и -алкил-5-метилтиофенов (а) и бензотиофенов (б) в продуктах пиролиза керогена от Tmax

Fig. 4. Dependence of the total concentration of 2-n-alkyl-5-methylthiophene (а) and benzothiophenes (b) in kerogen pyrolysis products of from Tmax метил- и диметилзамещенными изомерами, снижается с ростом катагенеза. Для н-алкилбензолов, представляющих собой продукт термического преобразования липидов, связанных с матрицей керогена, также наблюдается некоторая зависимость концентрации данных соединений от генерационного потенциала пород и от зрелости ОВ.

Атомное отношение Н/С в керогене до пиролиза изменяется в пределах 1.17—0.91 для природных образцов и 0.94-0.79 для прогретых в автоклаве образцов, после пиролиза значения Н/С соответствуют 0.65-0.84. Содержание азота, свойственного доманиковым породам в повышенных концентрациях, несколько возрастает в керогене, полученном после пиролиза, что указывает на остаточное накопление азота в химической структуре керогена.

Заключение

Полученные зависимости н-алканов и н-алкенов подтверждают влияние алгаенанов на состав исходного ОВ доманиковых пород. Основные изменения, наблюдаемые в составе продуктов пиролиза исследуемых керогенов, в значительной мере определяются катагенетически-ми факторами: с ростом катагенеза снижается содержание н-алканов и н-алкенов с терминальной двойной связью, алкилнафталинов, н-алкилбензолов. Сероорганические структуры практически полностью удаляются из структуры керогена к середине МК2. Наши результаты свидетельствуют о том, что состав нефтей, генерируемых органиче- ским веществом доманика, на ранних этапах катагенеза (до середины ГФН) и поздних этапах будет существенно отличаться. Нефти, образованные ОВ доманика, прошедшим середину ГФН, будут существенно менее сернистыми и, вероятно, весьма парафинистыми.

Аналитические исследования выполнялись в ЦКП «Геонаука».

Работа выполнена при поддержке программ УрО РАН: 15-18-5-42 и 15-11-5-29.

Авторы благодарны д. г.-м. н. И. В. Гончарову за возможность выполнения пиролиза Rock-Eval в ТомскНИПИнефть, к. х. н. Б. М. Кондратёнку за возможность выполнения элементного анализа в ИБ Коми НЦ УрО РАН. Отдельную благодарность авторы выражают Т. К. Баженовой за предоставленную коллекцию образцов.

Список литературы Off-line-пиролиз керогена доманиковых отложений Тимано-Печорского осадочного бассейна

- Анищенко, Л. А., Клименко С. С. Нефтегазовый потенциал толщ верхнедевонских рифогенных комплексов и термическая зрелость органического вещества // Рифы и карбонатные псефитолиты: Материалы Всерос. литол. совещ. (5-7 июля 2010 г., Сыктывкар). Сыктывкар, 2010. С. 8-9.

- Баженова Т. К., Шиманский В. К., Васильева В. Ф., Шапиро А. И., Яковлева (Гембицкая) Л. А., Климова Л. И. Органическая геохимия Тимано-Печорского бассейна. СПб.: ВНИГРИ, 2008. 164 с.

- Бурдельная Н. С., Бушнев Д. А., Мокеев М. В. Изучение преобразования керогена методом 13С ЯМР в твердом теле при естественном и искусственном созревании органического вещества // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2015. № 246. С. 33-39.

- Бушнев Д. А. Органическое вещество Ухтинского доманика // Доклады Академии наук, 2009. Т. 426. № 4. С. 516-519.

- Бушнев Д. А. Особенности состава биомаркеров битумоида и продуктов пиролиза керогена отложений верхнего девона Печорского бассейна // Нефтехимия. 2002. Т. 42. № 5. С. 325-339