Оформление курганного пространства в погребальных комплексах синташтинской и петровской культур

Автор: Снитковская Полина Алексеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В условиях территориальной мобильности населения с близкой культурной основой, но слабой иерархией, воспроизведение культурных стереотипов наиболее подвержено изменчивости. При изучении проблемы взаимодействия синташтинской и петровской археологических культур была прослежена их связь в сфере погребальной обрядности, структура которой характеризуется устойчивым комплексом отдельных элементов. В рамках статьи рассматриваются действия, связанные с сооружением и способами планировки ограждающих конструкций, подкурганной площадки и погребений. Вариативность элементов, наблюдаемая в процессе исследования, возможно, обусловлена изменением способов реализации действий, связанных с отправлением покойного в другой мир. Замена форм ритуалов производилась намеренно, либо она представляла собой ошибку в процессе копирования мифологического конструкта с последующим сохранением его смысла.

Синташтинская культура, петровская культура, изменчивость, погребальный обряд, курганное пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/147220141

IDR: 147220141 | УДК: 903.5(470.5+574) | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-132-141

Текст научной статьи Оформление курганного пространства в погребальных комплексах синташтинской и петровской культур

В дописьменных обществах передача культурных ценностей происходила благодаря такому социальному явлению, как культурная память, направлявшаяся на фиксированные моменты в прошлом. Для нее характерны мифическая предыстория, ритуальная коммуникация, символическая кодировка и специальные носители традиции. Для реализации содержащихся в культурной памяти объединяющих и направляющих импульсов должны осуществляться три функции: сохранение, востребование и коллективное участие. Причастность к традиции возможна только через личное присутствие, для которого требуются специальные поводы, например праздники и обряды. Регулярностью своего повторения они обеспечивают распространение знания, закрепляющего идентичность [Ассман, 2004. С. 50–67].

Погребальный обряд ‒ один из наиболее устойчивых компонентов культуры, способствующих воспроизведению идентичности. Однако, несмотря на то что это наиболее консервативное звено, ритуальные практики могут варьировать. Источниками изменчивости служат как когнитивные механизмы, так и случайные ошибки при копировании информации. В первом случае происходит осознанная сортировка данных для создания новой формы [Gabora, 2004]. Во втором случае ошибки являются следствием неточности в наблюдении; со временем они накапливаются и могут получить дальнейшее распространение.

Поскольку действия, связанные с отправлением покойного в другой мир, имеют символический характер, то по мере изменения ритуалов близко контактирующие общества могут воспринимать одно и то же значение при помощи различных символов [Мышкин, 1999. С. 274], трансформация которых будет иметь кластерный или плавный переходный характер [Jensen, Nielsen, 1997. P. 19–23].

По мере накопления и анализа археологического материала, полученного в ходе раскопок погребальных комплексов синташтинского и петровского типов, исследователями было выделено несколько линий эволюционного развития, демонстрирующих их культурную близость [Зданович, 1983; Епимахов, 2005; Корякова и др., 2011; Виноградов, 2013; Молодин и др., 2014; Снитковская, Усманова, 2019]. Прежде всего эти линии отмечаются в категориях инвентаря (керамика, тесла, топоры, наконечники стрел, костяные псалии и т. д.), принципах размещения жертвенников, способе захоронения.

Не менее показательными являются принципы организации и оформления курганного пространства, характеристика которых обусловливает цель настоящего исследования. Актуальность и новизна его рабочих задач определяется структурой действий, предшествовавших формированию курганных насыпей, обозначается признаками, связанными с сооружением и способами планировки ограждающих конструкций, подкурганной площадки и самих погребений.

Результаты исследований и их обсуждение

На территории Южного Урала, Северного и Центрального Казахстана население синташ-тинской и петровской традиций, несмотря на некоторые различия в архитектуре поселений и традиции изготовления керамики, было связано культурной преемственностью. Одним из свидетельств этого является повторяемость действий в сфере погребального обряда. Кроме того, известны памятники, культурный слой которых содержал материалы обеих культур [Виноградов, 2013; Корякова и др., 2011]. Чередование слоев и результаты радиоуглеродных анализов позволяют выделить два хронологических интервала, в соответствии с которыми время существования синташтинской культуры относится к XXI–XIX вв. до н. э., петровской – к XIX–XVIII вв. до н. э. [Epimakhov, Krause, 2013; Епимахов и др., 2005].

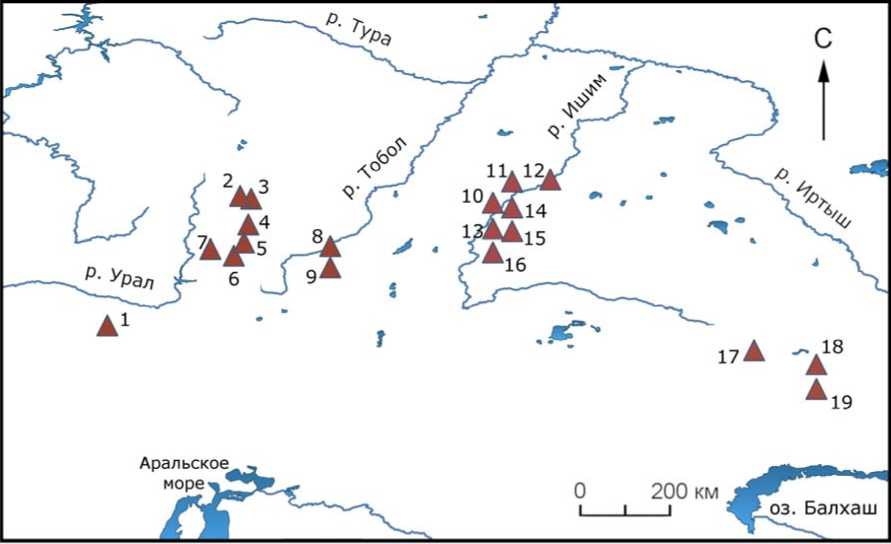

Для анализа сочетания признаков каждой группы элементов автором создана база данных, которая включает в себя 19 могильных комплексов, расположенных в долинах рек УралоКазахстанских степей (рис. 1). Выборка анализируемых курганов состоит из 61 насыпи, 16 из которых относятся к синташтинской культуре и 45 к петровской (см. таблицу). Территориальное расположение синташтинской группы курганов приурочено к зоне Притобольских степей, географическое распространение памятников петровской культуры значительно шире и включает в себя территорию Притоболья, Приишимья и Центрального Казахстана.

Рис. 1. Карта расположения могильников:

1 – Танаберген II, 2 – Кривое Озеро, 3 – Степное VII, 4 – Солнце II, 5 – Каменный Амбыр-5, 6 – Синташта, 7 – Большекараганский, 8 – Халвай, 9 – Новоильиновский II, 10 – Кенес, 11 – Аксайман, 12 – Новоникольское I, 13 – Берлик II, 14 – Бектениз, 15 – Графские Развалины, 16 – Улубай, 17 – Ащису, 18 – Нуртай, 19 – Бозенген

Fig. 1. Map of the burial grounds location:

1 – Tanabergen II, 2 – Krivoe Ozero, 3 – Stepnoe VII, 4 – Solntse II, 5 – Kamennyi Ambar-5, 6 – Sintashta,

7 – Bolshekaraganskii, 8 – Khalvai, 9 – Novoilʼinovski II, 10 – Кenes, 11 – Aksaiman, 12 – Novonikolʼskoe I,

13 – Berlik II, 14 – Bekteniz, 15 – Grafskie Razvaliny, 16 – Ulubai, 17 – Ashchisu, 18 – Nurtai, 19 – Bozengen

|

к s & о н S со со н |

л S 3 S С |

и cd Н X cd со cd Ы Ж К л н о Д' |

л S В S Д |

л S В S Д |

И cd Н X cd со cd Ы Ж К л н о Д' |

(D hQ Ч О S и |

л S В S Д |

(D ьР Ч О S и |

л S В S Д |

(D hQ Ч О S и |

(D ьР Ч О S и |

S В S Д |

И cd X cd со cd ^ DS л И о Д' |

(D Л Ч О S и |

(D ьР Ч О S и |

(D hQ Ч О S и |

(D hQ Ч О S и |

S В S Д |

(D Л Ч О н S и |

|

л н Q о и й я Я се и S со с и ►0 д |

cd cd К CQ О н (D С |

cd 7 cd К и о н (D д |

cd р cd К и о н (D д |

cd р cd К и о н (D д |

cd 7 cd К и о н (D д |

cd р В н И и |

cd р cd К И о н (D д |

cd В н И и |

cd 7 cd К И о н (D д |

cd cd И о (D д |

cd cd И о (D д |

cd cd И о (D д |

cd cd И (D д |

cd р Q И В н И и |

cd р Q И В н И и |

cd cd И (D д |

cd р Q И В н И и |

cd cd И (D д |

cd Q И В н И и |

|

cd К cd 1 |

о гч |

гх |

о сч" |

сч Гх" сч о" сч их ci о" оо^ их |

их сч 7 ci сч |

их |

ОО 7 сч |

сч |

о 04" ci |

их |

их 7 |

m |

чо" ex' |

сч |

их ex' |

||||

|

S л S о 5 |

и 5 IS < |

о* S < |

со S К (D И |

& и |

К (D (D СО m |

IS И се & В И |

И со cd & (D S cd |

т, Ю < 1S И И В д |

о (D К (D X |

о (D СО о (D О И |

IS S со И S ►0 S со д |

(D О ^ О л Ч ^ S И о И о к |

IS н со Д |

cd Н в cd Н И S и |

Я и |

> (D О с (D и |

И (D (D ю cd |

5S cd Ю |

сх DS cd И Ч cd X |

|

сч |

гх |

хГ |

их |

40 |

» |

ОО |

04 |

о |

сч |

m |

2 |

их |

40 |

Г- |

ОО |

04 |

При анализе каждой курганной группы учитывались габариты насыпей. Как правило, данный признак рассматривался в комплексе с высотой и диаметром. Однако, поскольку большинство сооружений пострадало под влиянием антропогенного и природного факторов, высота курганов не принималась во внимание.

Для территории Притоболья середина упорядоченного ряда значений (медиана) диаметра курганов в первом случае достигает 20 м, во втором – 15-ти. Для территории Приишимья это значение снижается до 12 м, для территории Центрального Казахстана – до 8 м. Такая тенденция могла быть связана с сокращением количества захораниваемых людей в одном кургане, что не требовало его большого размера.

Одной из интересных архитектурных особенностей погребальных комплексов являются ограждающие конструкции. Они могли быть как углубленными (рвы), так и наземными (валы, каменные ограды). Доля встречаемости конструкций первого типа составляет 28 % от общей выборки, второго – 39 %.

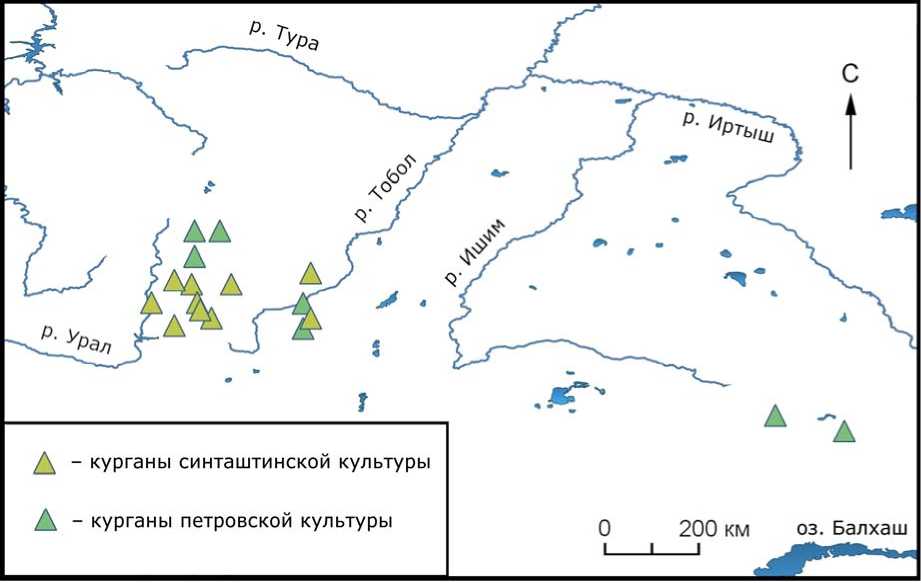

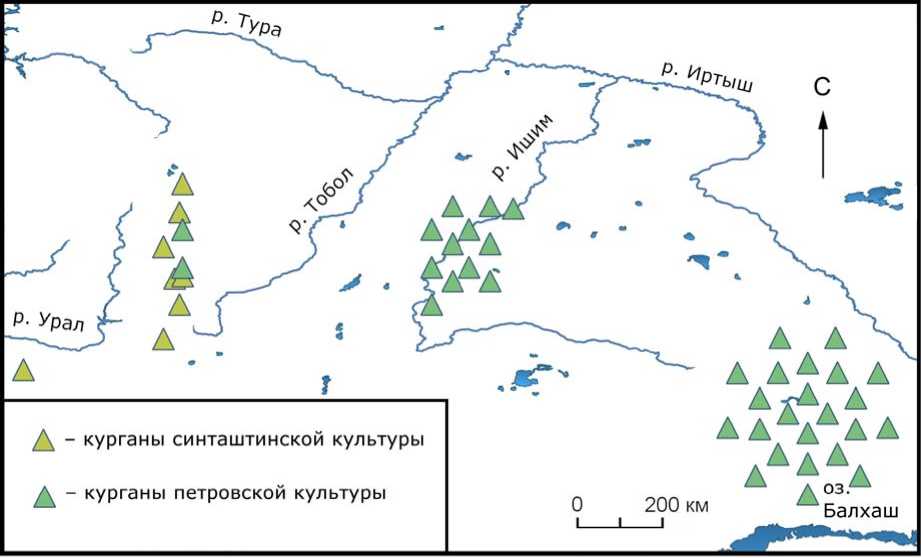

Всего в базе данных зарегистрировано 17 курганов со рвами (рис. 2). Их основной массив сконцентрирован на территории Притоболья и включает курганы как синташтинского, так и петровского типа. Ширина рвов в среднем составляет 2 м, глубина – 0,5 м. Большинство рвов разомкнуто с западной и восточной сторон (с небольшими отклонениями к северу или югу). Курганы без рвов составляют 72 % от общего числа (рис. 3).

Основная доля курганов с наземными окружающими конструкциями сосредоточена на территории Центрального Казахстана. В могильниках Ащису [Кукушкин, 2010], Нуртай и Бозенген [Ткачёв, 2002. С. 158–202] они представлены в виде каменных оград, вкопанных в неглубокие канавки. Большая часть из них имела круглую в плане форму. Исключение составляют пять курганов с пристройками, также окруженные по периметру камнем. В целом такая композиция аналогична курганам с восьмеркообразными рвами Притоболья.

Рис. 2. Курганы с рвами (в связи с большим количеством большинство из них расположено схематично, с некоторыми отклонениями от мест реальной локализации могильников)

Fig. 2. Mounds with ditches (due to a large number, most of them are located schematically, with some deviations from the places of real localization)

Рис . 3. Курганы без рвов (в связи с большим количеством, большинство из них расположено схематично, с некоторыми отклонениями от мест реальной локализации могильников)

Fig. 3 . Mounds without ditches (due to a large number, most of them are located schematically, with some deviations from the places of real localization)

Несмотря на разнообразие типов ограждающих конструкций, одним из возможных условий, позволяющих предполагать преемственность этой архитектурной традиции, является форма сооружений. Наиболее интересными в этом смысле являются памятники с восьмерковидными ограждениями. Часть их приурочена к территории Притоболья (Степное VII, курганы № 6–7) [Куприянова, Зданович, 2015] и Центрального Казахстана (Нуртай, № 4–5, 14 и Бозенген, № 10, 23). Хотя их доля от общей выборки составляет лишь 11 %, а пространственно они отдалены друг от друга, ряд сопутствующих признаков позволяет рассматривать эти памятники в рамках общей архитектурной модели.

Среди таких признаков стоит отметить линейный принцип размещения на подкурганной площадке могил, ориентировка которых осуществлялась в одном направлении. При этом максимальное количество погребений не превышало четырех, за исключением кургана № 23 могильника Бозенген. Особенностью упомянутого комплекса являлось помещение некоторых периферийных захоронений в канавку, предназначавшуюся для каменных плит ограды. Прямая аналогия подобному устройству могилы отмечена в кургане № 7 могильника Степное VII. В остальных случаях размещение погребений было подчинено либо идее круговой планировки (периферийные ямы помещались вокруг центральной могилы), либо радиальной (помещение одного захоронения в центр подкурганной площадки в равной степени удаленности от ее края).

Однозначное определение, на каком именно этапе происходило сооружение рвов, не представляется возможным, поскольку стратиграфически их хронологическая позиция подтверждается только по отношению к периферийным ямам. Мнение относительно первооче- редности возведения наземных конструкций, напротив, имеет больше оснований. Это могло быть связано с фиксацией грунта или глины внутри и снаружи ограждений.

В процессе сооружения кургана СI (Синташтинский могильник) сначала была возведена круглая площадка диаметром 18 м. Поверх погребенной почвы размещался грунт мощностью до 20 см. Курганная площадка окружалась дерновым валом, вокруг которого (c внешней стороны) было выложено кольцо из глины [Генинг и др., 1992. С. 276].

О первоначальном сооружении каменных оград свидетельствует стратиграфия курганов Центрального Казахстана. В могильнике Бозенген основным компонентом при формировании насыпей являлся грунт, вынутый из ямы и размещенный внутри огражденной площадки [Ткачёв, 2002. С. 233]. Второй курган могильника Нуртай демонстрирует схожую картину. Тот факт, что заполнение площадки ни в одном случае не выходило за пределы оград, позволяет с уверенностью говорить о первоначальности наземных ограждающих конструкций.

Из 61 памятника такими площадками было оснащено 27 курганов (44 %), большая часть которых сосредоточена на территории Приишимья и Центрального Казахстана. Глиняная площадка, как правило, приурочена к центральному захоронению. Вероятно, она могла быть символом противопоставления центра и периферии, на что в некоторых случаях указывает расположение могил за пределами глиняной площадки.

Распределение признаков демонстрирует несколько моделей оформления курганного пространства. Так, на территории Приишимья рвы не использовались. При этом все курганы, за исключением кургана № 2 могильника Улубай, имели глиняную площадку, приуроченную к центральному захоронению. Подобная картина наблюдалась на курганах могильника Кривое Озеро [Виноградов, 2003], что сближает их с погребальными памятниками Приишимья.

В 11 случаях на площадке размещались парные костяки лошадей. Аналогичная картина фиксировалась в кургане № 2 Нуртайского могильника, где две лошади лежали на площадке из белой глины, располагаясь на правом и левом боку головами на юго-запад. Площадка была соединена с валообразной подсыпкой из белой глины, окружавшей могилу с трех сторон. По мнению А. А. Ткачёва, данная инсталляция имитировала колесницу. Схожий набор признаков зафиксирован в кургане № 3 могильника Ащису. Помимо глиняной площадки и останков жертвенных животных, эти объекты сближает наличие рва и использование каменной ограды. Последний признак характерен только для курганов Центрального Казахстана, что позволяет обособить эту традицию как локальную особенность региона.

Заключение

Сохранение культурных стереотипов в оформлении курганного пространства прослеживается от территории Притоболья до степной зоны Центрального Казахстана. Об этом свидетельствует наличие ограждающих конструкций в виде рвов, валов, каменных оградок, планировка погребений и расположение жертвенников на подкурганной площадке.

Вариативность перечисленных элементов обусловлена изменением способов реализации символических действий, связанных с отправлением покойного в иной мир. Замена рвов на наземные слабо углубленные ограждения либо производилась намеренно, либо представляла собой ошибку при копировании мифологического конструкта с последующим сохранением его смысла.

Распределение памятников с разными типами ограждений свидетельствует о наличии локальных традиций. Курганы со рвами в большей степени характерны для территории Прито-болья, в то время как каменные оградки встречаются только на территории Центрального Казахстана.

На связь стереотипов в оформлении курганного пространства указывает форма изгородей, напоминающих «восьмерку». Курганы с такой особенностью, как правило, не вмещали более четырех захоронений, в связи с чем диаметр насыпей не превышал 15 м. Возможно, сооружение пристроек имело постепенный характер и осуществлялось в порядке необходимости создания нового пространства для последующего погребения.

Сокращение количества погребенных людей в кургане и уменьшение площади для размещения погребений может свидетельствовать о замене родоплеменных кладбищ семейными. Однако такое предположение нуждается в ряде дополнительных аргументов, включая выявление родственной принадлежности погребенных.

Курганы с малой долей могильных ям характерны для восточной группы памятников. Их территориальное распределение образует две кластерные зоны в пределах бассейнов рек Ишим и Иртыш. Общей чертой является почти полное отсутствие рвов вокруг насыпей (в контексте выборки) и наличие глиняных или грунтовых площадок, в центре которых помещалось погребение. Нередким является залегание парных костяков лошадей на уровне поверхности могил.

В отличие от восточной зоны, все могильники Притоболья лишены устойчивой модели в оформлении курганного пространства. По-видимому, вариативность может быть связана с культурной многокомпонентностью обозначенного региона.

Список литературы Оформление курганного пространства в погребальных комплексах синташтинской и петровской культур

- Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.

- Виноградов Н. Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. 360 с.

- Виноградов Н. Б. Древнее Устье: укрепленное поселение бронзового века в Южном Зауралье. Челябинск: Абрис, 2013. 482 с.

- Генинг В. Ф., Зданович Г. Б., Генинг В. В. Синташта. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. 408 с.

- Епимахов А. В. Ранние комплексные общества Севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Челябинск: Челябинский дом печати, 2005. 192 с.

- Епимахов А. В., Хэнкс Б., Ренфрю К. РАдиоуглеродная хронология памятников бронзового века ЗауРАлья // РА. 2005. № 4 (82). С. 92-102.

- Зданович Г. Б. Основные характеристики петровских комплексов Урало-Казахстанских степей (к вопросу о выделении петровской культуры) // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Уфа: Изд-во БашГУ, 1983. С. 48-68.

- Корякова Л. Н., Краузе Р., Епимахов А. В., Шарапова С. В., Пантелеева С. Е., Берсенева Н. А., Форнасье Й., Кайзер Э., Молчанов И. В., Чечушков И. В. Археологическое исследование укрепленного поселения Каменный Амбар (Ольгино) // Археология, антропология и этнография Евразии. 2011. № 4 (48). С. 61-74.

- Кукушкин И. А. Новые исследования на могильнике Ащису // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2010. Т. 12, № 1. С. 71-75.

- Куприянова Е. В., Зданович Д. Г. Древности лесостепного Зауралья: могильник Степ-ное VII. Челябинск: Энциклопедия, 2015. 200 с.

- Молодин В. И., Епимахов А. В., Марченко Ж. В. Радиоуглеродная хронология эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, № 3: Археология и этнография. С. 136-167.

- Мышкин В. Н. К проблеме взаимосвязи социальной структуры и погребальной обрядности в древних обществах // Вопросы археологии Поволжья. Самара: Изд-во СамГУ, 1999. Вып. 1. С. 270-288.

- Снитковская П. А., Усманова Э. Р. Погребальная практика петровской культуры по материалам могильника Новоильиновский II // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2019. Вып. 1. (44). С. 73-86.

- Ткачёв А. А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. Тюмень: ТюмИУ, 2002. Ч. 1. 289 с.

- Epimakhov A. V., Krause R. Relative and Absolute Chronology of the Settlement Kamennyi Ambar. In: Multidisciplinary Investigations of the Bronze Age Settlements in the Southern Trans-Urals (Russia). Bonn, GmbH, 2013, p. 129-146.

- Gabora L. M. Ideas are not Replicators but Minds Are. Biology and Philosophy, 2004, vol. 19 (1), p. 127-143.

- Jensen C. K., Nielsen K. H. Burial and Society: the Chronological and Social Analysis of Archaeological Burial Data. Aarhus, Oxford and Oakville (Connecticut), Aarhus University Press, 1997.