Ограничения при определении педагогических критериев развития чувства скорости мяча в мини-гольфе

Автор: Фризен О.И., Фризен А.И.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние приборной погрешности на педагогические критерии оценки эффективности тренировочных воздействий при развитии чувства скорости у спортсменов с помощью специально разработанного оптико-электронного устройства.

Мини-гольф, чувство скорости, начальная скорость мяча, оптико-электронное устройство для измерения скорости качения мячей, фотоэлектрический датчик, электронный секундомер

Короткий адрес: https://sciup.org/140125799

IDR: 140125799

Текст научной статьи Ограничения при определении педагогических критериев развития чувства скорости мяча в мини-гольфе

Проблема развития кинестетических ощущений спортсменов при совершении точностных локомоций в различных видах спорта в последнее время приобретает все большую актуальность. Многие исследователи считают, что в развитии кинестезии целенаправленных спортивных действий заключен значительный резерв роста спортивных достижений [1; 7; 8]. Исключительно большое значение этот аспект приобретает в видах спорта с преимущественным проявлением координационных способностей, к которым относится гольф и мини-гольф [4; 5; 6]. При этом, в этих видах спорта в процессе спортивной подготовки тренеры, как правило, уделяют внимание внешним геометрическим особенностям совершения игровых действий, а не физиологическим причинам обеспечения стабильности их выполнения [5; 6; 8].

В этой связи представляется актуальным разработка различных методик развития ощущений кинематических параметров игровых действий и определение педагогических критериев формирования кинестетического чувства спортсменов. Одним из способов формирования кинестетического чувства в мини-гольфе является способ формирования чувства скорости мяча с использованием различных измерителей скорости и времени с использованием доплеровских измерителей скорости и оптикоэлектронных обтюраторов [2; 3; 7; 9].

В результате применения оптико-электронного устройства для измерения скорости качения мячей [9] в тренировочном процессе и результате многократных имитаций игры на Самарском поле для миниатюр-гольфа было установлено, что промежутки времени качения мяча, необходимые для преодоления 0,4 метра, составляют от 0,04 до 0,28 секунды. Соответственно, скорости качения равны от 9 м/с до 1,5 м/с.

Также было отмечено, что при реализации ударов на отдельных лунках результаты измерения времени не соответствуют субъективному ощущению скорости спортсменами.

В связи с чем возникла необходимость оценить реальную приборную погрешность измерения промежутков времени с помощью разработанного оптико-электронного устройства.

Для определения величины погрешности измерения скорости мячей в минигольфе, которая ограничивает величину педагогического критерия чувства скорости спортсменами мини-гольфистами, нами были проведены тестовые исследования.

Предварительно экспериментально было установлено, что погрешности в измерении времени при качении мяча с одинаковой скоростью равны 0,013 сек. Такая приборная погрешность измерений была сравнима со средней квадратической погрешностью реализации имитируемой скорости мяча спортсменом от 0,014 до 0,025 (таблица 1).

Таблица 1

Изменение среднего времени качения мяча и среднего квадратического отклонения в зависимости от количества тренировок

|

№ тренировки |

1-6 |

7-12 |

13 18 |

19 24 |

25 30 |

31 36 |

37 42 |

4347 |

48 52 |

|

Среднее время за раунд, с |

0,11 6 |

0,13 6 |

0,14 3 |

0,13 7 |

0,13 2 |

0,13 4 |

0,13 3 |

0,12 9 |

0,13 5 |

|

СКО времени, с |

0,02 5 |

0,01 6 |

0,02 1 |

0,01 5 |

0,01 9 |

0,01 8 |

0,01 6 |

0,01 9 |

0,01 4 |

По этой причине представляется существенным оценить реальную приборную погрешность измерения промежутков времени, с помощью разработанного оптикоэлектронного устройства.

В инструкции по эксплуатации электронного секундомера «СЧЕТ-1М» указано, что в течение срока службы секундомера при температуре окружающего воздуха (25±5)°С пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения составляют:

6·10-5·Т + С, (1)

где Т – значение измеряемого интервала в с,

С – дискретность измерений в данном интервале.

Подставляя в (1) минимальное и максимальное значения Т (0,04 и 0,28 секунды и С=0,001), получим, что приборная погрешность используемого секундомера меняется в пределах от 0,0010024 с до 0,0010168 с. Ясно, что погрешность измерения времени линейно зависит от величины измеряемого промежутка: погрешность тем больше, чем длинней измеряемый промежуток. Эти величины на порядок меньше погрешности реализации скорости спортсменом и не оказывают влияния на точность измерений.

Однако точность измерения промежутков времени определяется не только приборной погрешностью электронного секундомера, но и инерционностью фотоэлектрических датчиков, среднее время срабатывания которых равно 0,0005 секунды.

Таким образом, суммарная погрешность измерительного комплекса для минимального и максимального значения Т составит 0,0015024 с и 0,0015168 с, соответственно.

Кроме перечисленных приборных погрешностей оптико-электронных датчиков и секундомера на точность измерения промежутков времени также оказывают влияние внешние условия проведения измерений, к которым относятся случайные изменения массы, формы, упругости и шероховатости мяча и случайные изменения поверхности качения мяча, моменты инерции при запуске мяча [5].

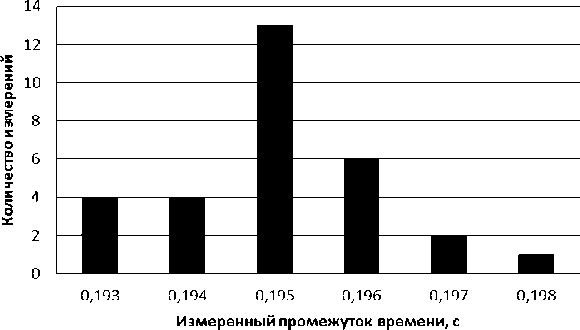

Были проведены тестовые измерения для учета влияния таких случайных условий на точность измерений промежутков времени. Для этого мяч многократно скатывался по наклонной плоскости длиной 67 см и 121 см, а скорость мяча регулировалась путем изменения угла наклона желоба к горизонтальной поверхности. Количество скатываний мяча для каждого из пяти углов наклона было равно 30. На рис. 1 приведен вид распределения измеренных промежутков времени для угла наклона равного 38°18' и средней скорости качения мяча 2,05 м/с.

Рис. 1. Распределение измеренных промежутков времени для угла наклона равного 38°18' и средней скорости качения мяча 2,05 м/с

Для всех серий проведенных измерений с использованием критериев Колмогорова и Омега-квадрат была установлена справедливость гипотезы: «Распределение не отличается от нормального» при уровне статистической значимости (р=0,05). Это означает, что при проведении измерений на их результат оказывали влияние только случайные причины: систематические отсутствовали.

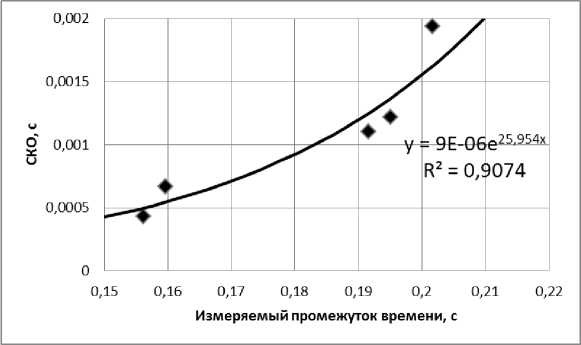

По результатам проведенных измерений была установлена зависимость средней квадратической погрешности измерения промежутков времени от величины измеренных промежутков (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость средней квадратической погрешности измерения промежутков времени от величины измеренных промежутков

Установлено, что также как и для приборной погрешности электронного секундомера, точность измерения промежутков времени уменьшается вместе с возрастанием скорости мяча, но вид зависимости при этом экспоненциальный. Полученная зависимость была экстраполирована в обе стороны для перекрытия реального диапазона скоростей мяча. Результаты экстраполяции, с точностью до пятого знака после запятой, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Величины средних квадратических погрешностей измерения промежутков времени для разных скоростей качения мяча

|

Величина измеряемого промежутка времени, с |

0,040 |

0,080 |

0,120 |

0,160 |

0,200 |

0,240 |

0,280 |

|

скорость, м/с |

10,000 |

5,000 |

3,333 |

2,500 |

2,000 |

1,667 |

1,429 |

|

Погрешность, с |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,002 |

0,0032 |

0,0091 |

Как следует из данных таблицы 2, случайные и приборные погрешности измерений промежутков времени практически равны нулю и не могут определять педагогические критерии при развитии чувства скорости. Вместе с тем, в области невысоких скоростей качения мяча от 1 до 2 м/с случайные и приборные погрешности измерений времени сравнимы со средними квадратическими погрешностями реализации (таблица 1). По этой причине в качестве педагогического критерия сформированности чувства реализуемой скорости мяча, можно предложить удвоенную величину случайной погрешности: для скорости в 1,5 м/с – 0,018 секунды, 1,7 м/с – 0,006 секунды и для 2 м/с – 0,002 секунды.

Список литературы Ограничения при определении педагогических критериев развития чувства скорости мяча в мини-гольфе

- Голомазов С.В. Кинезиология точностных действий человека. -М.: СпортАкадемПресс, 2003. -227 с.

- Корольков А.Н. Восприятие звуковых образов игровых действий в гольфе//Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. -2015. -№ 1. -С. 104-109.

- Корольков А.Н. Закономерности формирования двигательного навыка у юных игроков в мини-гольф//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. -2011. -№ 6. -С. 36-37.

- Корольков А.Н. Тренировка кинестетических усилий в паттинге и мини-гольфе//Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. -2013. -№ 4. -С. 58-62.

- Корольков А.Н. Мини-гольф: теоретические и методические основы спортивной подготовки: монография. -М.: Эдитус, 2015. -264 с.

- Корольков А.Н., Никитушкин В.Г. Современные проблемы спортивной тренировки в гольфе//Вестник спортивной науки. -2015. -№ 1. -С. 10-14.

- Немцев О.Б. Биомеханические основы точности движений: . -Майкоп: , 2004. -187 с.

- Фесенко В.А., Галяминская Л.Х., Фризен О.И. Современные тенденции развития российского мини-гольфа//Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. -2015. -№ 3. -С. 160-167.

- Фризен А.И., Фризен О.И., Корольков А.Н. Возможности применения устройства для измерения скорости мячей в паттинге и мини-гольфе//Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. -2016. -№ 5 (135). -С. 225-231.