Охотники за кораллами

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128135

IDR: 149128135

Текст статьи Охотники за кораллами

Bэтом году вдруг осуществилось одно из моих давних желаний: много лет я мечтала попасть на Хаттонов-ский гранитный симпозиум и… получилось! Раз в четыре года геологи-гранит- чики из разных стран собираются на это мероприятие, где ведущие ученые выступают с докладами о самых главных гранитных проблемах. Шестой Хатто-новский симпозиум проходил почти на самом краю земли — в fiжно-Африкан-ской республике. Для него выбрали зимнее время — со 2 по 6 июля, очевидно, для того, чтобы не изжарились на африканском солнышке участники из северных стран. Несколько озадаченная вопросом — как же одеться летом по-зимнему, я отправилась в дальнее путешествие. Российских участников было трое: fiрий Костицын из ГЕОХИ, Дмитрий Ко-нопелко из СПбГУ и я, но нам не удалось поехать “делегацией”, мне пришлось лететь на день раньше. Попракти- ковавшись во владении английским языком и осмотрев гигантский аэропорт во Франкфурте (оказывается, из России в fiАР прямых рейсов нет), почти через сутки, темным зимним утром я попала в “жемчужину Африки” — ᴦ. Кейптаун.

В Кейптаунском порту. На заднем плане плане — знаменитая Столовая гора

Одной из особенностей этой африканской страны, как я узнала заранее, является отсутствие общественного транспорта, a мне предстояло доехать еще до маленького городка Стелленбош, расположенного в 40 км к северу от Кейптауна. Hо мое волнение сразу улеглось, потому что на выходе из аэропорта я увидела большой белый плакат: заботливые организаторы симпозиума встречали даже тех, кто приехал намного раньше его открытия.

“Кукольные” домики (как из сказки про Красную Шапочку). Стелленбош

Место, куда меня привезли, оказалось чудным маленьким отелем, расположенным в центре города, в 15 минутах ходьбы от Стелленбошского университета, где на геологическом факультете и проходил симпозиум. Весь день у меня был в распоряжении, чтобы осмотреть местные достопримечательности и освоиться. Вооружившись фотоаппаратом, я отправилась на знакомство с Африкой.

Стелленбош — это совсем небольшой городок с населением около 65 тыс. человек, причем две трети его составляют студенты. Местный университет, основанный в 1918 году, — один из пяти крупных высших учебных заведений fiAР, но единственный, где преподавание ведется на языке афри-каанос (смесь разговорных английского, французского, местных африканских и малайско-португальского), в остальных лекции читают на английском. В связи с этим Стелленбошский университет пользуется большой популяр- ностью как у выходцев из европейских стран (например, буров — потомков колонистов XVII века), так и у коренного населения.

Если бы я не была уверена, что прилетела в Африку, то, без всяких сомнений, сказала бы, что шагаю по старинному голландскому городку, настолько колонисты постарались воссоздать здесь архитектурный стиль своей родины. Интересно, что дома, построенные в 17—18 веках, отлично сохранились, и в них и сегодня живут и работают потомки колонистов. Город преимущественно состоит из окруженных садиками белоснежных одно-двухэтажных особняков под черными крышами и нешироких улиц, где расположены магазины, кафе, рестораны. Несмотря на разгар зимы, очень много цветущих кустарников и деревьев, но дубы, как и у нас, сбросили свою листву и стоят голые на фоне зеленых пальм.

В заголовке использовано фото, на котором профессор Рейно Шиперс ведет экскурсантов меж гранитных скульптур

Прибрежные виллы расположились прямо среди панафриканских гранитов

Университетский городок занимает несколько кварталов, утопающих в зелени парков и газонов. Каждый факультет расположен в отдельном красивом здании постройки начала 19 века. Симпозиум открылся в одном из них вечером встреч и знакомств, где можно было пообщаться с “живыми классиками”, такими, как профессора Рон Вернон и Бернард Эванс, и познакомиться с учеными из разных уголков мира. Конечно, пришлось задействовать все мои языковые возможности и пожалеть, что они не такие обширные, как хотелось бы…

Симпозиум продолжался пять дней. В первой половине дня звучали доклады по наиболее актуальным проблемам гранитной петрологии и геологии. Они затрагивали проблемы взаимодействия коры и мантии при образовании гранитов, физические аспекты подъема и внедрения магмы. Отдельно обсуждались темы магматических камер, источников и масштабов химического разнообразия гранитных магм, а также изменений гранитного плутонизма во времени. Один из дней был посвящен докладам молодых участников симпозиума, в этот день было сделано и наше (в соавторстве с О. В. Удоратиной и Н. А. Кузенковым) сообщение “Гранитоидный магматизм в северной части ЦентральноУральского поднятия в позднем ри-фее — раннем палеозое”. Во второй половине каждого дня все участники переходили к стендам, где шло очень активное обсуждение представленного материала.

В программу последнего дня работы симпозиума входило посещение знаменитого контакта Чарльза Дарвина, расположенного на набережной Кейптауна. Это место знаменито тем, что здесь Чарльз Дарвин во время путешествия на “Биггле” увидел ярко выраженный интрузивный контакт панафриканских гранитов и вмещающих рифейских метаосадочных пород группы Малмсбери, и этот факт заставил его признать возможность существования магматических гранитов.

Прибывшие на двух автобусах исследователи гранитов с воодушевлением бродили несколько часов под накрапывающим зимним дождем по камням, где ступала нога великого ученого, и рассматривали действительно очень интересный полностью обнаженный и отшлифованный волнами Атлантического океана контакт, где на протяжении 150 метров можно было увидеть, как вмещающие породы становятся роговиками, а далее после полосчатой мигматитовой зоны начинается гранитный массив, содержащий ксенолиты прорванных им пород.

Организаторы не забыли и о досуге гостей: в один из вечеров мы все были приглашены в африканский ресторан под открытым небом, где можно было попробовать местные нацио-

Пальмы во всех видах, как и должно быть в Африке нальные блюда, с огромным удовольствием послушать очень мелодичные африканские песни и посмотреть на зажигательные танцы. В этот вечер сбылась моя вторая мечта — в черном зимнем небе я увидела над головой fiжный Крест.

All Russians: Елена Белоусова (Сидней), Анна Соболева (Сыктывкар), fiрий Костицын (Москва), Дмитрий Конопелко (Санкт-Петербург)

Африканцы рождаются с умением петь и танцевать

После окончания симпозиума почти все его участники отправились на полевые экскурсии. Наш маршрут под руководством профессора Рейно Шипер-са проходил по местам выходов панафриканских (аналогов позднебайкальских, салаирских, кадомских) гранитов на Капском побережье. В этой поездке Африка предстала предо мной в самом неожиданном виде — вместо джунглей и диких зверей я увидела бескрайние поля и виноградники, разделенные эвкалиптовыми рощами, на озерах — пеликанов и фламинго, на пастбищах — пасущихся вперемешку коров, овец и страусов. И торчащие повсюду небольшие гранитные горки. В течение трех дней мы переезжали с места на место и посмотрели граниты I-, S- и А-типа, вме-

С панафриканских гранитов летом можно нырять прямо в Атлантический океан. Вдали видна Столовая гора

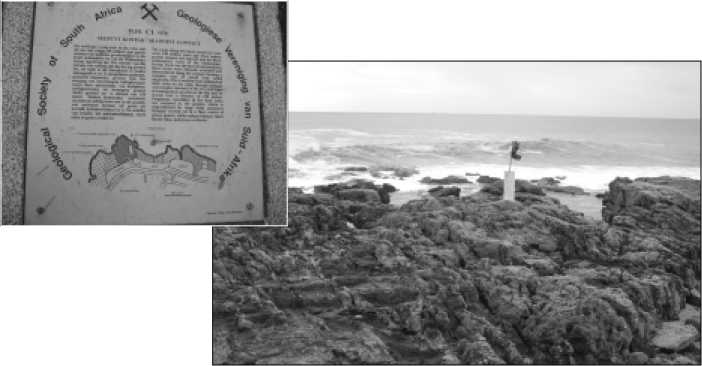

Геологическое общество fiАР бережет свои памятники щающие их и сопутствующие им породы.

Место остановки Чарльза Дарвина во время путешествия на “Биггле”. Здесь гранитам “разрешили” стать интрузивными. Кейптаун

Мне было очень интересно сравнить африканские граниты с на- шими, североураль- скими, тем более что образовались они практически в одно и то же время. Великолепная солнечная погода, прекрасные обнажения на атлантическом побережье, новые знакомства и контакты — что может быть лучше! Но дни пролетели очень быстро, и пора было возвращаться в Стелленбош, а оттуда и домой.

Время, проведенное в Африке, и сейчас кажется мне сном. Но вот они, африканские граниты, лежат у меня на столе.

Мне бы хотелось от всей души поблагодарить всех организаторов и особенно доктора Джоди Миллер, вложившую всю свою душу и энергию в подготовку симпозиума.

Участие в работе симпозиума и эта поездка были бы невозможны без поддержки РФФИ (грант 07-05-08193-з) и средств по Программе РАН № 2 (руководитель к. г.-м. н. И. Н. Бурцев).

К. г.-м. н. А. Соболева

ОХОТНИКИ ЗА КОРАЛЛАМИ

МЕЖДУНАРОДНАfl ПОЛЕВАfl ЭКСКУРСИfl НА ПРИПОЛflРНЫЙ УРАЛ

В Петербурге во ВСЕГЕИ с 12 по 16 августа проходил юбилейный, X Международный конгресс по ископаемым кораллам и губкам, проведенный под патронажем Российской академии наук, Федерального агентства по минеральным ресурсам, Российского национального комитета геологов, Международной ассоциации изучения ископаемых кораллов и губок, Всероссийского геологического института. Почетный председатель оргкомитета данного конгресса академик Борис Сергеевич Соколов явился в свое время инициатором проведения международных форумов кораллистов. Первый конгресс (тогда симпозиум) под его руководством был блестяще организован и проведен в Новосибирске в 1971 г. Мне, молодому кораллисту, посчастливилось участвовать в этом форуме, на который наряду с большим количеством советских специалистов приехало около 100 иностранцев практически со всех концов света.

Последующие (2—9) симпозиумы проходили каждые четыре года за рубежом, в странах, где активно ведутся исследования коралловой составляющей былых биосфер. Мне довелось участвовать в двух из них — на 3-м симпо-

На приеме у директора Института геологии в первом ряду(слева направо) М. Запалски, Б. Мистьен, М. Поблет-Гарет, Э. Фернандез-Мартинес, И. Ниикава, во втором ряду В. И. Кузиванова, Д. Вайер, Б. Хьюбер, П. Бускетс, Й. Гейстер, П. Купер, Т. М.

Безносова, Н. П. fiшкин, И. Мендез-Бедиа, В. С. Цыганко