Охрана сельскохозяйственных угодий ЗАО "Новосёловское" Красноярского края на основе эколого-ландшафтного зонирования

Автор: Бадмаева Ю.В., Бадмаева С.Э., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2018 года.

Бесплатный доступ

Организация охраны земель реализуется через оптимизацию агроландшафта, которая достига-ется на основе изменения структуры ландшафта и разработки мероприятий (в том числе и мелио-ративных), направленных на улучшение каче-ственного состояния свойств и компонентов ландшафта. Цель исследования - эколого-ландшаф-тное зонирование территории ЗАО «Но-восѐловское» Красноярского края и обоснование комплекса мелиоративных мероприятий по опти-мизации и охране агроландшафтов. Задачи иссле-дования: изучить современное состояние агро-ландшафтов и провести эколого-ландшафтное зонирование территории; предложить комплекс охранных мероприятий, направленных на стабили-зацию и улучшение сельскохозяйственных угодий. Проведенные исследования в Красноярском крае на примере ЗАО «Новосѐловское» Новосѐловского района показывают, что под воздействием ан-тропогенной нагрузки изменяются свойства земли (агроландшафтов), ухудшается качество земель-ных ресурсов и вследствие этого снижается уро-вень сельскохозяйственного производства...

Сельскохозяйственные угодья, охрана сельскохозяйственных земель, красноярский край, эколого-ландшафтное зонирование, эродиро-ванность и дефлированность земель, оптимизация агроландшафтов

Короткий адрес: https://sciup.org/140238116

IDR: 140238116 | УДК: 502.62/.23:631.6.02(571.51)

Текст научной статьи Охрана сельскохозяйственных угодий ЗАО "Новосёловское" Красноярского края на основе эколого-ландшафтного зонирования

Введение . Охрана земель, особенно земель сельскохозяйственного назначения, стала общепланетарной задачей, от решения которой зависит будущее человечества. В Конституции РФ (ст. 9) написано, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». По мнению ученых [1–5], решение этой насущной задачи возможно на эколого-ландшафтной основе. Для этого необходимы комплексные эколого-ландшафтные исследования, которые позволяют организовать рациональное использование и охрану наиболее плодородных земель. Организация охраны земель реализуется через оптимизацию агроландшафта, которая достигается на основе изменения структуры ландшафта и разработки мероприятий, направленных на улучшение качественного состояния свойств и компонентов ландшафта.

Исследования в Красноярском крае показывают, что под антропогенным воздействием изменяются свойства земли (агроландшафтов), ухудшается качество земельных ресурсов и вследствие этого снижается уровень сельскохозяйственного производства [6]. Поэтому поиск решения проблемы рационального использования и охраны наиболее плодородных пахотных земель Красноярского края является актуальным и важным для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Цель исследования : эколого-ландшафтное зонирование территории ЗАО «Новосёловское» Красноярского края и обоснование комплекса мелиоративных мероприятий по оптимизации и охране агроландшафтов.

Задачи исследования : изучить современное состояние агроландшафтов и провести экологоландшафтное зонирование территории; предложить комплекс охранных мероприятий, направленных на стабилизацию и улучшение сельскохозяйственных угодий.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования стали сельскохозяйственные угодья ЗАО «Новосёловское». Его территория расположена в лесостепной зоне Красноярского края. Методологической основной настоящего исследования был системный подход, его частный вариант – ланд- шафтный подход. При проведении исследования авторами использованы лабораторные и полевые методы, которые установлены ГОСТами и используются в научных исследованиях. Статистическая обработка данных проведена с применением дисперсионного и кластерного анализов, а также картографических методов анализа местностей.

Результаты исследования и их обсуждение. ЗАО «Новосёловское» входит в степную часть Ново-сёловского района Красноярского края и отличается от всех сельскохозяйственных организаций этого района развитием дефляционных процессов. При этом интенсивность дефляционных процессов имеет некоторую пространственную неоднородность, которая определяется свойствами ландшафтных местностей, выделенных в пределах сельскохозяйственной организации. Распределение дефлированной пашни по ландшафтным местностям ЗАО «Новосё-ловское» приведено в таблице.

Распределение дефлированной пашни по ландшафтным местностям ЗАО «Новосёловское», га

|

Степень дефлированности |

Местность |

||||

|

1* |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Дефлированные всего |

5920 |

4576 |

716 |

3818 |

858 |

|

В т. ч.: слабодефлированные |

829 |

2960 |

288 |

2059 |

643 |

|

среднедефлированные |

3303 |

1230 |

286 |

1544 |

215 |

|

сильнодефлированные |

1788 |

386 |

142 |

815 |

- |

Примечание: 1 – лесостепная высокая равнина; 2 – степная слабовогнутая равнина; 3 – надпойменные тер- расы р. Енисей; 4 – межкуэстовые степные равнины; 5 – степная плосконаклоненная равнина.

Данные таблицы свидетельствуют, что более всего дефляции подвержена пашня, размещенная в местности 1, для которой характерны значительные абсолютные высоты, широкое развитие плоских водораздельных пространств с пологими и значительной длиной склонов южной, юго-западной и западной экспозиций. В местностях 2 и 4 средне- и силь-нодефлированная пашня встречается реже, чем в местности 1. Этот факт четко коррелирует с природными особенностями местностей 2 и 4, которые ограничивают степень дефлированности пашни. Местности 3 и 5 в силу широкого распространения плоских равнин с наклоном на юг вновь оказываются менее устойчивыми к дефляции по сравнению с местностями 2 и 4.

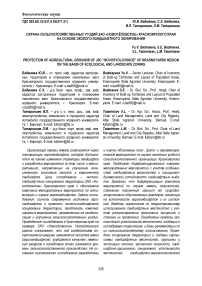

В графическом виде распределение дефлированной пашни по ландшафтным местностям изображено на картосхеме эрозионного зонирования территории ЗАО «Новосёловское» (рис. 1).

Антропогенное преобразование исследуемой территории на фоне ее природных особенностей снизило устойчивость природных геосистем, но они пока в основном сохранили свои функции. Снижение устойчивости местностей связано с изменением свойств почв в результате развития эрозии и дефля- ции; изменением биоразнообразия растительных сообществ сенокосов и пастбищ; уменьшением площади лесных насаждений. В некоторых местах, где наблюдается линейная эрозия, изменения коснулись исходной почвообразующей породы (элювиальноделювиальных лессовидных суглинков).

Установленные нами закономерности проявления негативных процессов определяют мелиоративное состояние территории хозяйства, которое требует разработки дифференцированного комплекса мелиоративных мероприятий, учитывающего специфику процессов, протекающих в ландшафтных местностях. Авторами предложена модель вариантов использования земель сельскохозяйственного назначения в зависимости от состояния ландшафтных местностей.

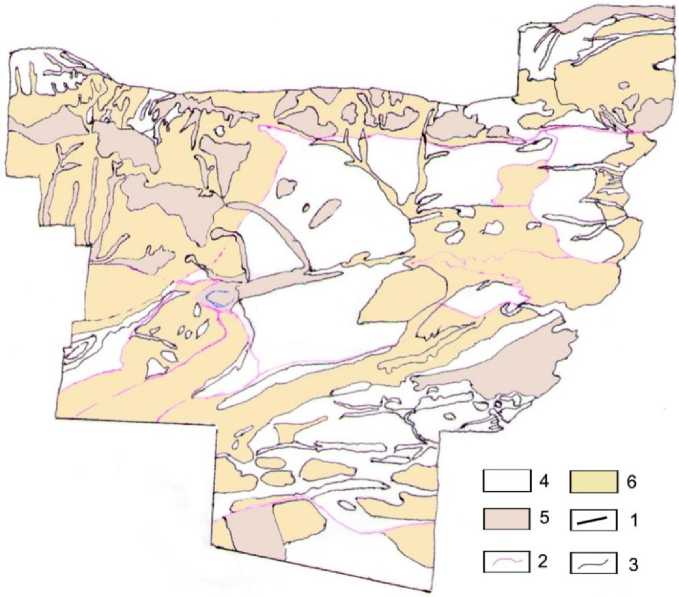

Качественная дифференциация территории позволила провести оценку устойчивости местностей и эколого-ландшафтное зонирование с учетом конкретных условий и особенностей элементов ландшафта. Результаты оценки экологического состояния местностей ЗАО «Новосёловское» представлены в графической форме на картосхеме устойчивости местностей (рис. 2).

Рис. 1. Картосхема ландшафтно-эрозионного зонирования территории

ЗАО «Новосёловское»: 1 – граница района; 2 – граница местности; 3 – граница эрозионных зон; 4 – зона слабой эрозии; 5 – зона средней эрозии; 6 – зона сильной эрозии

Рис. 2. Картосхема устойчивости местностей: 1 – устойчивые; 2 – среднеустойчивые;

3 – слабоустойчивые; 4 – неустойчивые; 5 – кризисные; 6 – границы местностей

В качестве экологически значимых, определяющих экологическую обстановку, взяты мощность лессовидных суглинков, морфометрические характеристики рельефа, степень проявления дефляции и соотношение площадей дефлированной пашни.

Из рисунка 2 видно, что устойчивых местностей в хозяйстве не выявлено. Среднеустойчивой следует признать степную плоскую слабовогнутую равнину (балл 2). Слабоустойчивыми являются надпойменные террасы, степная пологонаклоненная равнина и степные межкуэстовые котловины (балл 3). Лесостепная высокая холмисто-увалистая равнина относится к неустойчивым (балл 4) элементам ландшафта.

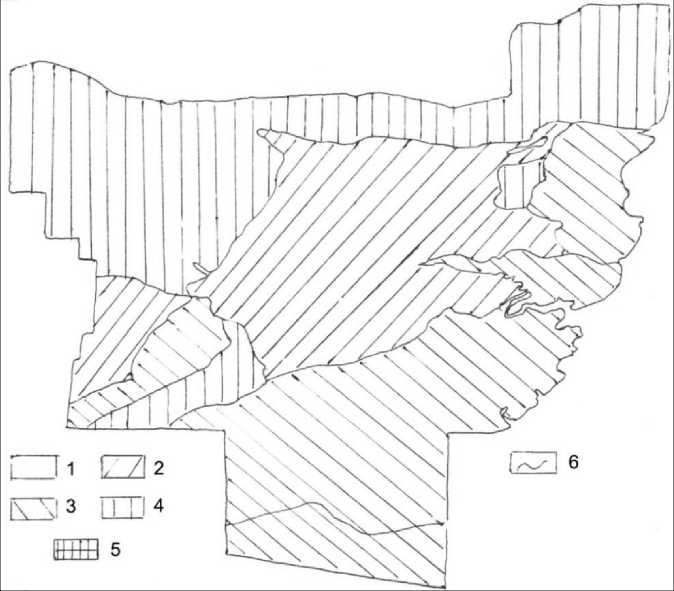

Информационной основой ландшафтноагроэкологического зонирования послужили данные о природных свойствах и особенностях ландшафтных местностей, а также степень проявления дефляции. При создании дефляционно-устойчивых агроландшафтов и проектировании противодефля-ционной системы земледелия как способов охраны пашни в пределах ЗАО «Новосёловское» нами выделены агроландшафтные массивы земель, идентичные по степени проявления дефляции почв. На основе выделенных агроландшафтных единиц мы составили схему ландшафтно-агроэкологического зонирования территории хозяйства (рис. 3).

Судя по данным качественного состояния пашни в ЗАО «Новосёловское», можно выделить земельные участки, которые не подвержены ветровой эрозии. Такое предположение вытекает из разницы площади дефляционноопасных и площади дефлированных пахотных угодий. К сожалению, на схеме не удалось выделить недефлированные участки (I) вследствие небольшой их площади и разбросанности по всем местностям ландшафта.

Относительно легко выделяются дефляционноопасные ландшафтно-агроэкологические группы (категории):

II – земли интенсивного использования с преобладанием среднедефлированных почв;

-

III – земли умеренного использования с преобладанием среднедефлированных почв;

-

IV – земли ограниченного использования, где распространены в основном сильнодефлированные почвы.

Рис. 3. Картосхема ландшафтно-агроэкологического зонирования территории

Заключение . Таким образом, на землях I и II категорий – интенсивного использования с преобладанием слабодефлированных почв целесообразны полевые севообороты с короткой ротацией (3- и 4польные зернопаровые). Пар используется под зерновые (озимые, яровую пшеницу, кукурузу на силос). Его лучше всего размещать узкими полосами (в зависимости от дистанции пробега воздушного потока, не вызывающего дефляцию) среди других культур севооборота. Возмещение потерь органического вещества, минеральных элементов питания возможно за счет пожнивных остатков, запахивания соломы зерновых, посева промежуточных или сидеральных культур, а также выводного поля многолетних трав.

На землях III категории – умеренного использования с преобладанием среднедефлированных почв эффективными будут кормовые 3-польные с донником, 5-7-польные севообороты с 3-4 годами многолетних трав.

На землях IV категории – ограниченного использования, где распространены в основном сильноде-флированные почвы, лучше всего разместить почвозащитные 5-7-польные севообороты с полосным размещением многолетних трав и других культур, возделываемых в этих севооборотах поперек направления дефляционно-опасных ветров, а также проводить залужение. На землях III и IV категорий исключается возделывание пропашных культур.

Список литературы Охрана сельскохозяйственных угодий ЗАО "Новосёловское" Красноярского края на основе эколого-ландшафтного зонирования

- Татаринцев В.Л. и др. Проблемы землепользования в степной зоне Омской области и пути их решения//Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. -2017. -№ 1 (147). -С. 31-37.

- Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М., Бунин А.А. Пути повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае//Геодезия, землеустройство и кадастр: вчера, сегодня, завтра: сб. мат-лов междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 95-летию землеустроительного факультета Омского ГАУ. -Омск: Изд-во Омского ГАУ, 2017. -С. 172-177.

- Бунин А.А. и др. Повышение эффективности сельскохозяйственного землепользования в Алтайском крае//Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. -2017. -№ 5 (151). -С. 35-43.

- Мягкий П.А. и др. Моделирование сельскохозяйственного землепользования в Алтайском крае//Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. -2018. -№ 3 (161). -С. 26-32.

- Латышева О.А., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М. Охрана земель: агроэкологический аспект (на примере Алтайского края). -Барнаул: Изд-во Алтайского ГАУ, 2018. -124 с.

- Бадмаева Ю.В., Татаринцев В.Л. Эрозионная деградация почвенного покрова//XXIII Между-народные научные чтения (памяти М.В. Кел-дыша): сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. -М.: ЕФИР, 2018. -С. 17-19.