Охраняемые птицы Псковской области: болотная сова Asio flammeus

Автор: Фетисов Сергей Анатольевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1125 т.24, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140154986

IDR: 140154986

Текст статьи Охраняемые птицы Псковской области: болотная сова Asio flammeus

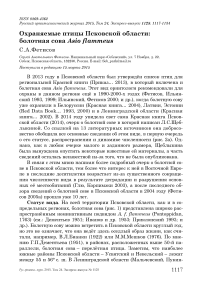

В 2013 году в Псковской области был утверждён список птиц для региональной Красной книги (Приказ… 2013), в который включена и болотная сова Asio flammeus . Этот вид орнитологи рекомендовали для охраны в данном регионе ещё в 1990-2000-х годах (Фетисов, Ильинский 1993, 1999; Ильинский, Фетисов 2000; и др.), когда болотную сову уже охраняли в Белоруссии (Красная книга… 2004), Латвии, Эстонии (Red Data Book… 1993, 2000) и в Ленинградской области (Красная книга… 2002). В 2014 году увидела свет сама Красная книга Псковской области (2014), очерк о болотной сове в которой написан Л.С.Щеб-лыкиной. Со ссылкой на 13 литературных источников она добросовестно обобщила все основные сведения об этом виде, в первую очередь о его статусе, распространении и динамике численности (рис. 2а). Однако, как в любом очерке малого и заданного размера, Щеблыкина была вынуждена опустить некоторые известные ей материалы, а часть сведений осталась неизвестной из-за того, что не была опубликована.

В связи с этим мною написан более подробный очерк о болотной сове в Псковской области, тем более что интерес к ней в Восточной Европе в последние десятилетия возрастает из-за существенного сокращения численности вида в результате деградации и разрушения основных её местообитаний (Глю, Корпимэки 2003), а после последнего обзора сведений о болотной сове в Псковской области в 2004 году (Фетисов 2005а) прошло уже 10 лет.

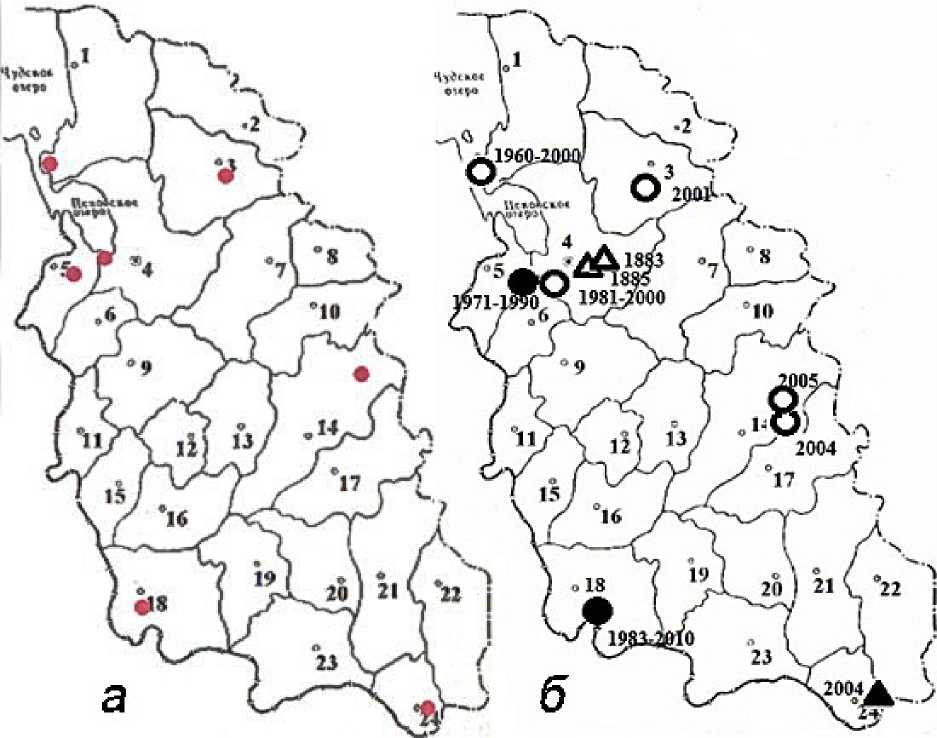

Статус вида. На всей территории Псковской области, как и в сопредельных регионах, болотная сова (рис. 1) представлена широко распространённым номинативным подвидом A. f. flammeus (Pontoppidan, 1763) (см.: Дементьев 1951; Иванов и др. 1953; Приклонский 1993; и др.). Болотную сову можно встретить в Псковской области круглый год, но это не означает, что она ведёт здесь оседлый образ жизни, как считали, например, В.Л.Бианки (1922) или М.М.Мешков (1976). По мнению Г.П.Дементьева (1951), в районах, расположенных выше 50-й параллели, болотная сова – перелётная птица. Заметим, что наиболее южные районы Псковской области – Усвятский и Невельский – лежат между 55 и 56° с. ш. В Ленинградской области (Мальчевский, Пукин- ский 1983) и Эстонии (Leuhin 1994) болотная сова – мигрирующий, случайно зимующий вид; в Латвии (Граубиц 1983) – частично зимующий; в Белоруссии и Смоленской области – частично зимующий в отдельные годы (Никифоров и др. 1997; Те и др. 2006). Отдельные зимние встречи болотных сов отмечались и в Псковской губернии (области): так, 16 января 1895* одна птица добыта В.П.Гиллейн-фон-Гем-бицем в усадьбе Штиглицы под Псковом (Зарудный 1910), другая – 6 января 1936 в Островском районе, причём эта сова была окольцована 19 июля 1933 в Финляндии на островах Валаа-Саари (Мальчевский, Пукинский 1983).

Фото. 1. Болотная сова Asio flammeus . Национальный парк «Себежский», сентябрь 2004 года. Фото автора.

Первые сведения о болотной сове на территории Псковской области мы находим в работах И.А.Порчинского (1872) и Е.А.Бихнера (1884), включившим этот вид в список птиц бывшего Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Гдовского района Псковской области). К.М.Дерюгин (1897) пишет, что в 1892-1895 годах болотная сова гнездилась в «открытой местности и разреженной тайге» Псковского уезда. По данным Н.А.Зарудного (1910), она встречалась на гнездовье повсюду в удобных для неё местах в хорошо обследованных к тому времени Псковском, Порховском и Островском уездах Псковской губернии, хотя её не слишком часто наблюдали в Торопецком и Холмском уездах губернии (Эсаулов 1878), позднее отошедшим к Тверской и Новгородской областям. В 1910-1920-х годах болотная сова считалась обычным гнездящимся видом Псковского уезда (Нестеров, Никандров

1913а,б; Чистовский 1927а,б; Васильковский 1928). А. В. Федюшин (1926) в 1924 году наблюдал её повсюду на гнездовании в Витебской губернии, включая Себежский и Невельский уезды, ставшие впоследствии районами Псковской области.

Однако во второй половине ХХ века численность болотной совы в Псковской области сильно сократилась. В начале 1990-х годов её стали считать здесь уже редким гнездящимся видом (Урядова, Щеблыкина 1993а), а в начале XXI века – очень редким, нуждающимся в охране, гнездящимся (перелётным), пролётным, возможно, случайно зимующим видом (Фетисов 2005а).

Рис. 2. Места встреч болотной совы Asio flammeus в Псковской области.

а – по: Красная книга… 2014 (составитель Л.С.Щеблыкина); б – по данным автора. Местоположение районных центров (административных районов) Псковской области: 1 – Гдов, 2 – Плюсса, 3 – Струги Красные, 4 – Псков, 5 – Печоры, 6 – Палкино, 7 – Порхов, 8 – Дно, 9 – Остров, 10 – Дедовичи, 11 – Пыта-лово, 12 – Пушкинские Горы, 13 – Новоржев, 14 - Бежаницы, 15 – Красногородск, 16 – Опочка, 17 – Локня, 18 – Себеж, 19 – Пустошка, 20 - Новосокольники, 21 – Великие Луки, 22 – Кунья, 23 – Невель, 24 – Усвяты.

• – места встреч сов; О – места встреч сов в периоды миграций, рядом проставлены годы наблюдений (дополнительно см. пояснения в разделе «Встречи вида за последние 50 лет»); • – места встреч сов как в период миграций, так и во время размножения; ▲ – место гнездования сов в Усвятском районе в 2004 году; Δ – места гнездования сов в Псковском уезде в 1883-1895 годах.

Встречи вида за последние 50 лет. В 1960-2010-х годах в орнитологической литературе, касающейся Псковской области, удалось найти данные о болотной сове из 7, возможно даже 8 районов (рис. 2б) – это Бежаницкий, Гдовский, Печорский, Псковский, Себежский, Стру-го-Красненский, Усвятский и, возможно, Локнянский (Фетисов 2005а; Красная книга… 2014; неопубликованные данные автора).

Бежаницкий и Локнянский районы . Болотная сова – редкий, особо охраняемый вид заповедника «Полистовский» (Шемякина 2010; Шемякина, Яблоков 2013), расположенного в Бежаницком и Локнянском районах. В заповеднике сова встречена пока всего трижды, причём все встречи приурочены к открытым неболотным стациям (Яблоков 2007, 2008; Шемякина, Яблоков 2013). В первый раз болотную сову видели в августе 2004 года на дороге, проходящей через сенокосные и пастбищные луга между деревнями Язвы и Сосново. Затем Т.А.Новикова встретила болотную сову 6 сентября 2004 на окраине верхового болота в урочище Несвино, на границе между названными районами. В третий раз сову наблюдали 29 апреля 2005 в районе озера Полисто.

Гдовский район . В 1958-1968 годах болотная сова была отмечена на осеннем пролёте на восточном побережье Псковского озера, где в 1960 году близ деревни Пнево удалось поймать 4 особей и показать, что совы летят поодиночке, преимущественно в ночное время (Мешков 1963; Мешков, Урядова 1972; Luigujoe 1999; Luigujoe, Kuresoo 2001). По данным Л.П.Урядовой с соавторами (1999), болотные совы периодически встречались там и в последующие годы, вплоть до 1998, на основании чего этот вид был включён в список птиц рамсарского водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная низменность», а также федерального заказника «Ремдовский» (Ильинский, Фетисов 2006).

Печорский район . В 1970-1980-х годах болотная сова была известна в Изборско-Мальской долине, в том числе летом; в период осенней миграции её численность увеличивалась (Урядова, Щеблыкина 1993б).

Псковский район . По данным В.А.Тарасова (2005), болотная сова была достаточно обычна, а местами даже многочисленна на осеннем пролёте в 1980-1990-х годах в низменной местности к юго-востоку от Псковского озера. В частности, в сентябре болотные совы часто появлялись и охотились на обширных полях вокруг деревни Адворицы Тям-шанской волости.

Себежский район. Болотная сова – редкий и нерегулярно встречающийся пролётный, вероятно гнездящийся (перелётный) вид Себеж-ского Поозерья (Ильинский и др. 1991, 2001; Фетисов и др. 2000, 2002). Отдельные пары и одиночные особи отмечались в этом районе в мае 1983-1984 годов, в третьей декаде августа 1987 и 1989, в конце сентября и первой половине октября 1993-1995, 1997, 2007 и 2009, в середине ноября 1994 года (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2007; Фетисов, Сту-кальцов 2009). На основе этих данных болотная сова внесена в список птиц национального парка «Себежский» и перспективного («теневого») рамсарского водно-болотного угодья «Себежское Поозерье» в качестве редкого особо охраняемого вида (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов, Ильинский, Чистяков 2001; Андреева и др. 2005; Антипова и др. 2005; Фетисов 2005б; Конечная, Мусатов, Фетисов 2009а).

Струго-Красненский район . Обследование территорий Горского и Хрединского лесничеств в июне-июле и сентябре 2001 года и опросные данные в той же местности позволили Ю.Н.Бубличенко включить болотную сову в список орнитофауны данного района (Бубличенко, Буб-личенко 2001).

Усвятский район . Единственное в Псковском Поозерье гнездо болотной совы найдено мною совместно с ботаниками Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН Г.Ю.Конечной и Д.В.Гельтманом 13 мая 2004 в южной части болота Липовый мох (Фетисов 2009), что отражено в информационном листе потенциального рамсарского водно-болотного угодья «Усвятские болота» (Конечная, Мусатов, Фетисов 2009б).

Экология болотной совы в Псковской области

Особенности экологии болотной совы в Псковской области изучены ещё очень плохо. Главными причинами этому служат, во-первых, редкость вида на территории области и, во-вторых, отсутствие заинтересованных в таких исследованиях специалистов, не получающих для проведения подобных работ необходимых средств.

Прилёт и весенний пролёт . В ХХ веке первые болотные совы появлялись весной в окрестностях Пскова в середине третьей декады марта (Зарудный 1910; Чистовский 1927а,б). По данным П.В.Несте-рова и Я.Н.Никандрова (1913а,б), первых пролётных особей на южном берегу Псковского озера и в дельте Великой отмечали в апреле: 1-го – в 1910 году, 15-го – в 1905, 17-го – в 1912 году. В устье реки Великой пролётные болотные совы встречались в течение всей второй половины апреля (Зарудный 1910).

В наше время одну болотную сову наблюдали в Себежском Поозерье 23 апреля 1992 (Фетисов и др. 2002); другую сову видели 29 апреля 2005 в районе озера Полисто (Яблоков 2008). Для сравнения укажем, что в Белоруссии болотная сова прилетает в конце марта – начале апреля (Красная книга… 2004). В Эстонии её прилёт отмечен в марте, а пролёт продолжается в апреле (Leuhin 1994). На широте Петербурга болотные совы появляются в начале апреля, а пролёт длится весь апрель и первую половину мая (Мальчевский, Пукинский 1983).

Места обитания. Основными гнездовыми стациями болотной совы в Псковской губернии были луга, поросшие кустарником; болотистые сенокосные места, изобилующие кустарниками; сырые мшистые места с зарослями трав, кустарников и редкоствольного леса (Заруд-ный 1910). В послевоенный период болотных сов встречали в Псковской области во время размножения на краю верхового болота в Усвят- ском районе (рис. 3) и на обширных мелиорированных землях, используемых в основном в качестве сенокосных угодий (реже полей) в Се-бежском районе (рис. 4). Последний тип угодий — заболоченные луга и поля многолетних трав, особенно на мелиорированных участках — довольно характерен для болотной совы и на сопредельных территориях Белоруссии (Никифоров и др. 1997). Ни разу в Псковской области болотную сову не отмечали во время размножения в поймах рек и озёр, как это бывает в Ленинградской (Мальчевский, Пукинский 1983) и Смоленской (Те и др. 2006) областях, или на низинных болотах и в заболоченных черноольшаниках, как это сообщается для Тверской области (Николаев 1998, 2000).

Рис. 3. Южная часть болота Липовый Мох в Усвятском районе Псковской области. Место гнездования болотной совы Asio otus . Май 2004 года. Фото автора.

Рис. 4. Места охоты болотных сов Asio flammeus во время пролёта в Себежском районе Псковской области. Сентябрь 2004 года. Фото автора.

В период миграций, как и в Белоруссии, болотная сова встречалась в Псковской области, помимо указанных типов угодий, на полях и суходольных лугах Себежского, Печорского и Псковского районов (Урядова, Щеблыкина 1993б.; Фетисов и др. 2002; Тарасов 2005; и др.).

Размножение. Токующих болотных сов наблюдали 21-22 мая 1983 в урочище Самодурово, недалеко от деревни Осыно (Себежский район), где мелкоконтурные поля перемежаются заболоченными, поросшими кустарником и травой торфяными низинами. По сообщению Ю.Б.Пу-кинского, одна сова поднималась там на высоту до 300-400 м и, едва видимая в высоте и начинающихся сумерках, издавала голосовые звуки, чередуя их с «пикированием» вниз головой и демонстративными хлопками крыльями (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005а).

О двух случаях размножения болотных сов в Псковском уезде писал Н.А.Зарудный (1910). 29 мая 1883 года В.Д.Андреев нашёл гнездо с 5 свежими яйцами около Решетиловской рощи близ Пскова. 1 июня 1895 сам Зарудный нашёл 4 птенцов, уже покинувших гнездо, но ещё не умевших перепархивать. Гнездо было расположено в кустах на лугу около погоста Рюха. Третье гнездо (пока единственное для Псковского Поозерья) было найдено 13 мая 2004 в южной части болота Липовый Мох в Усвятском районе (Фетисов 2009). Взрослая птица сидела в нём, затаившись, до тех пор, пока один из людей, шедших цепью, не приблизился к гнезду на 3-4 м. Только тогда сова резко взлетела, но следовала над самой землёй, пока не пропала из виду. После этого она не появлялась у гнезда по крайней мере в течение следующих 20-25 мин.

Рис. 5. Гнездо болотной совы Asio flammeus . Болото Липовый Мох. Усвятский район Псковской области. 13 мая 2004. Фото автора.

Гнездо болотной совы в Усвятском районе (рис. 5 и 6) находилось на самом краю чистого болота – там, где оно уже стало зарастать редким угнетённым сосняком (рис. 3, справа). Координаты места расположения гнезда: 55°42'02" с. ш., 31°00'04" в.д. Гнездо было устроено в центре неширокой ровной полосы редкого тростника на болотной кочке размером 2×4 м и высотой около 60 см. С востока, со стороны чистого болота, эта кочка густо поросла хамедафной Chamaedaphne_calyculata (с высотой стеблей 20-25 см), а с другой стороны – пушицей влагалищной Eriophorum vaginatum, политрихумом, сфагнумом и редкими растениями подбела Andromeda polifolia (рис. 5). Гнездо представляло собой гнездовую ямку в сфагнуме, вдавленную на глубину до 13 см и выстланную немногочисленными стебельками и корешками болотных растений, а также двумя перьями, вероятно, выпавшими из насиживающей птицы – маховым и кроющим (рис. 6). Размеры гнезда, точнее лотка: диаметр 23 см, глубина – 5 см. Таким образом, в целом гнездовая постройка существенно отличалась от простой расчищенной площадки с вытоптанной во мху ямкой, как это описывают для тундры, а имела пусть примитивный, но хорошо выраженный лоток из травянистых растений и перьев, что не свойственно другим видам сов, на что уже обращали внимание другие исследователи (Дементьев 1951; При-клонский 1993; М.Е.Никифоров и др. 1989; и др.).

Рис. 6. Гнездо болотной совы Asio flammeus . Болото Липовый Мох. Усвятский район Псковской области. 13 мая 2004. Фото автора.

13 мая 2004 в гнезде болотной совы на болоте Липовый Мох находилось 6 чисто-белых, блестящих, ещё не испачканных («свежих») яиц. Их размеры, мм: 37.0-43.1×30.3-34.2, в среднем 40.5×32.7. Одно из случайно взятых яиц было опущено в воду и сразу начало тонуть, что свидетельствует о самой ранней степени его насиживания. Если предположить, что болотная сова откладывает яйца через 24-48 ч (Приклон-ский 1993), а найденная кладка яиц была слегка насижена, то первое яйцо было отложено в период от 29 апреля до 6 мая. К сожалению, осмотреть повторно это гнездо не удалось.

Ближайшие к Усвятскому району места размножения болотной совы известны на болоте Букинский Мох в Смоленской области (данные Е.И.Шаврова – Те и др. 2006) и в Витебском районе Белоруссии (данные В.П.Козлова – Никифоров, Яминский, Шкляров 1989).

Добывание корма . В сентябре-октябре болотные совы охотились в Себежском районе на скошенных осенью лугах с ещё не отросшей травой (отавой). При этом в вечерние часы и в наступающих сумерках совы чаще выслушивали и высматривали добычу с присад – в основном с небольших, не более 1.5 м высотой, куч старого, оставшегося с лета или прошлогоднего неубранного сена. Изредка совы использовали для присад сухие поваленные стволы деревьев и крупные сучья (рис. 7), что мало характерно для болотной совы (Приклонский 1993).

Рис. 7. Болотная сова Asio flammeus , высматривающая добычу с присады. Себежское Поозерье, сентябрь 2004 года. Фото автора.

С наступлением же темноты и почти до полуночи, особенно в лунные ночи, болотные совы всё чаще охотились на лету, раз за разом облетая поисковым полётом на высоте 5-8 м участки лугов с наиболее низким и редким травостоем и время от времени присаживаясь для отдыха (или для охоты с присады) на копны сена. 30 сентября 1997 в 23 ч 30 мин и 2 октября 2009 в 22 ч 45 мин И.Г.Милевский и С.А.Фе-тисов наблюдали на таких копнах двух болотных сов с ещё не съеденными ими полёвками. К этим совам удалось подойти на 5-6 м и видеть всё происходящее невооружённым глазом благодаря освещению птиц переносной фарой, на свет которой совы практически не реагировали. На этих копнах мы нашли несколько погадок (вероятно, болотных сов), состоявших из костей и шерсти мышевидных грызунов. Не исключено, что болотные совы могут охотиться и просто на земле, без всяких присад, затаиваясь в тех местах, где они слышали или видели свою добычу, но не смогли поймать её с первого раза. По крайней мере, в таких местах они остаются на некоторое время, и к ним можно подойти, соблюдая предосторожности, совсем близко (рис. 8 и 9).

Рис. 8. Болотная сова Asio flammeus после неудачной попытки поймать добычу на земле. Себежский национальный парк, сентябрь 2009 года. Фото автора.

Интересные наблюдения удалось сделать над охотившимися болотными совами также 25 и 27 сентября 2004 близ деревни Осыно. В обоих случаях одиночная сова перелетала с одного скошенного луга на другой над одной и той же заболоченной низиной с грязевой лужей, на которой ночью кормились бекасы Gallinago gallinago. В первый раз, пролетая над лужей на высоте не более 5-6 м, сова вспугнула с неё двух, а во второй раз – сразу трёх бекасов, но в обоих случаях она никак на это не отреагировала и продолжила свой полёт на той же высоте и в прежнем направлении.

Осенний пролёт . Хорошо заметное перемещение болотных сов в южном направлении в окрестностях Пскова и в устье Великой может начинаться в разные годы в любые числа сентября; в первой половине октября совы встречались уже гораздо реже, а во второй половине октября – очень редко (Зарудный 1910). По данным С.М.Чистовского (1927а,б), в конце октября осенний пролёт болотных сов под Псковом завершался. Так, в устье Великой в 1913 году болотные совы исчезли 14 октября; в 1912 году последнюю одиночную особь видели 1 ноября (Нестеров, Никандров 1913а, 1914).

Рис. 9. Захваченная врасплох (потревоженная) болотная сова Asio flammeus . Себежский национальный парк, сентябрь 2009 года. Фото автора.

В южных районах Псковской области, у Себежа и Невеля, осенний пролёт болотных сов может продолжаться до второй декады декабря (Федюшин 1926). В настоящее время в южных районах больше всего данных по осеннему пролёту сов собрано в Себежском Поозерье, в частности, в Себежском национальном парке. В 1993-2010 годах пролёт сов изучали там попутно с отловом вальдшнепа Scolopax rusticola для кольцевания, проводившегося ежегодно с 15 сентября до 15 октября, а в отдельные годы также в третьей декаде августа и первой поло- вине сентября в рамках российско-французского проекта «Вальдшнеп» (Фетисов 2013а). Работы по этому проекту велись в некоторые годы также в Псковском, Опочецком и Пустошкинском районах, но болотных сов там зарегистрировать не удалось. В Себежском же районе, пользуясь мощной переносной фарой и специальным сачком для отлова вальдшнепов в сумеречное и ночное время, удалось не только многократно наблюдать охотившихся в тех же угодьях болотных сов, но и поймать двух особей.

Рис. 10. Затаившаяся болотная сова Asio flammeus во время дневного отдыха.

Себежский национальный парк, сентябрь 2004 года. Фото автора.

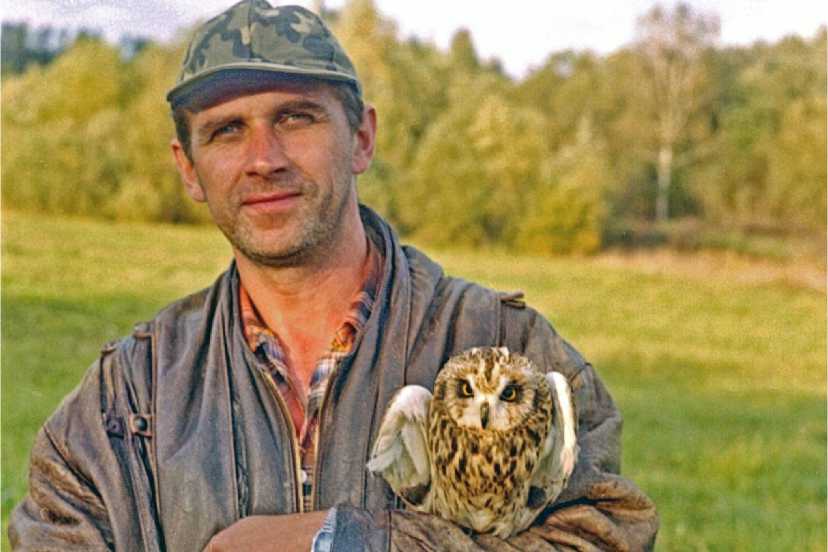

21 сентября 2004 в 1.5 км восточнее деревни Осыно на недавно скошенном мелиорированном травяном лугу в 22 ч 20 мин мы поймали первую болотную сову (рис. 11). Её размеры, мм: длина крыла 305, длина хвоста 152, длина цевки 36; масса тела 316 г. 8 октября 2004 на том же лугу удалось поймать вторую болотную сову. Размеры, мм: длина крыла 308, длина хвоста 159, длина цевки 38; масса тела 331 г.

В 1990-2000-х годах в период осеннего пролёта в Себежском районе одиночных болотных сов наблюдали в некоторые годы уже в третьей декаде августа (1987 и 1989 годы), но чаще – в конце сентября и в течение всей первой половины октября (1993-1995, 1997 и 1999 годы). Однако когда срок наблюдений в 1994 году был продлён до декабря, последних пролётных болотных сов удалось наблюдать близ деревни Осыно в середине ноября (Фетисов и др. 2002).

В отдельные годы, возможно, богатые на мышевидных грызунов и благоприятные для охоты сов, отдельные болотные совы, вероятно, задерживаются в период осенней миграции в Себежском Поозерье на некоторое время на определённых участках. Так, 20-21 сентября 2007, по-видимому, одна и та же особь охотилась по ночам на одних и тех же скошенных лугах восточнее деревни Осыно (Фетисов 2007). В 2009 году другая сова появилась близ Осыно 29 сентября и ежедневно охотилась там до 3 октября * (Фетисов, Стукальцов 2009). В 2010 году ещё одна болотная сова охотилась в окрестностях Осыно практически каждую ночь с 30 сентября до 6 октября. На таких участках совы не только охотятся, но проводят на них круглые сутки, ночуя и отдыхая на земле (рис. 9 и 10). В таком случае осенний пролёт напоминает направленные кочёвки в поисках корма.

Рис. 11. И.Г.Милевский с первой болотной совой Asio flammeus , пойманной возле деревни Осыно. 21 сентября 2004. Фото автора.

Для сравнения можно отметить, что в Ленинградской области отлёт болотных сов начинается в сентябре и продолжается до конца октября (Мальчевский, Пукинский 1983). На орнитологическом стационаре «Гумбарицы» на юго-восточном берегу Ладожского озера пролётные болотные совы попадали в ловушки с 12 сентября (1978) по 23 октября (1972) (Носков и др. 1981). В Эстонии миграция болотных сов проходит с конца сентября до ноября (Leuhin 1994).

Численность вида в Псковской области в настоящее время не известна. Однако если ещё в начале 1970-х годов болотная сова была вполне обычным видом области (Мешков и др. 1974), то уже к 1990-м годам она стала редкостью (Урядова, Щеблыкина 1993а). Сокращение численности происходит не только в отдельных районах или основных местах обитания на болотах (Яблоков 2006), но и на территории всей области (Фетисов, Ильинский 1999; и др.), включая особо охраняемые территории (Фетисов, Ильинский, Чистяков 2001; и др.).

Основные факторы, негативно влияющие на численность болотной совы в Псковской области, в послевоенный период не раз менялись. Очень губительным фактором для совы было массовое применение инсектицидов в сельском хозяйстве. В годы проведения в Псковской области широкомасштабной мелиорации земель очень негативную роль в сохранении основных местообитаний этого вида играло осушение низинных болот и пойменных лугов. В последние же два десятилетия, в период деградации сельского хозяйства, наоборот, более насущной проблемой стали зарастание лугов, в том числе мелиорированных, кустарниками и выжигание весной луговой растительности. В частности, весенние палы, которые ежегодно специально пускает местное население, очень пагубны для болотной совы, так как они создают дефицит мест для гнездования и могут приводить даже к гибели ранних кладок, а также сильно ухудшают состояние кормовой базы. Кроме того, до сих пор остаётся у охотников нехорошая привычка стрелять по любым крупным хищным птицам и совам: в «лучшем» случае – для изготовления из них чучела, в худшем – чтобы просто рассмотреть или уничтожить «вредного» хищника. Например, весной 1992 года одна болотная сова была застрелена и брошена в дни охоты на вальдшнепа кем-то из охотников в Себежском районе (Фетисов и др. 2002).

Меры охраны вида в Псковской области могут быть разными. В самом начале XXI века болотная сова была внесена в список животных Псковской области, попадающих под действие СИТЕС (Конечная, Мусатов, Фетисов 2000, 2008), а с 2013 года она, как отмечалось, включена в Красную книгу Псковской области. Кроме того, в настоящее время болотная сова охраняется на территории национального парка «Се-бежский» (Фетисов, Волков 2012; Фетисов 2013б; и др.), государственного природного заповедника «Полистовский» (Шемякина 2010; Шемякина, Яблоков 2013) и заказника федерального значения «Ремдов-ский». В целях экологического просвещения чучело одной взрослой особи и магнитная запись голоса болотной совы представлены в орнитологической экспозиции Себежского краеведческого музея (Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998; Фетисов 2009, 2013а).

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за помощь в полевых исследованиях своих петербургских друзей-орнитологов В.И.Голованя и И.В. Ильинского, сотрудника Псковского полевого отряда Балтийского фонда природы И.Г.Милевского и ботаников Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН Г.Ю.Конечную и Д.В.Гельтмана.

Список литературы Охраняемые птицы Псковской области: болотная сова Asio flammeus

- Андреева Е.Н., Конечная Г.Ю., Куприянов А.В., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2005. Природное наследие//Национальный парк «Себежский» (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1). Псков: 54-77.

- Антипова Л.Ф., Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Судницына Д.Н., Фетисов С.А. 2005. Физико-географическая характеристика//Национальный парк «Себежский» (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1). Псков: 13-32.

- Бианки В.Л. 1922. Распространение птиц в северо-западной части Европейской России//Ежегодн. Зоол. музея Рос. Акад. наук 23, 2: 97-128.

- Бихнер Е.А. 1884. Птицы С.-Петербургской губернии: Материалы, литература и критика//Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт. 14, 2: 359-624.

- Бубличенко Ю.Н., Бубличенко А.Г. 2001. Фауна наземных позвоночных территории «Псковский модельный лес». Отчёт по российско-шведскому проекту «Псковский модельный лес». СПб.: 1-19 (рукопись).

- Васильковский П.Е. 1928. Фауна Ленинградской области//Природа и население Ленинградской области. Справочная книга по краеведению. М.; Л.: 83-119.

- Глю Д., Корпимэки Э. 2003. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)//Атлас гнездящихся птиц Европы Европейского совета по учётам птиц. М.: 184.

- Граубиц Г. 1983. Отряд Strigiformes//Птицы Латвии: Территориальное размещение и численность. Рига: 119-126.

- Дементьев Г.П. 1951. Отряд совы Striges или Strigiformes//Птицы Советского Союза. М., 1: 342-429.

- Дерюгин К.М. 1897. Орнитологические исследования в Псковской губернии//Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт. Отд. зоол. и физиол. 27, 3: 17-38.

- Зарудный Н.А. 2003. Птицы Псковской губернии//Рус. орнитол. журн. 12 (238): 1083-1092.

- Иванов А.И., Козлова Е.В., Портенко Л.А., Тугаринов А.Я. 1953. Птицы СССР. М.; Л., 2: 1-344.

- Ильинский И.В., Фетисов С.А. 1994. Видовой состав и характер пребывания птиц в проектируемом национальном парке «Себежский»//Земля Псковская, древняя и современная. Тез. докл. к науч.-практ. конф. Псков: 129-145.

- Ильинский И.В., Фетисов С.А. 2000. Редкие виды птиц на территории Псковской области//Редкие, исчезающие и малоизученные птицы России. М.: 48-53.

- Ильинский И.В., Фетисов С.А. 2006. Видовой список наземных позвоночных животных (1956-2006 годы)//Рамсарское водно-болотное угодье «Псковско-Чудская приозерная низменность» (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 2). Псков: 321-327.

- Ильинский И.В., Фетисов С.А., Головань В.И., Фёдоров В.А. 1991. Летняя орнитофауна Себежского поозерья//Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 1: 245-246.

- Ильинский И.В., Фетисов С.А., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2001. Птицы (Aves)//Биоразнообразие и редкие виды национального парка «Себежский». СПб.: 208-218.

- Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2000. Список животных и растений Псковской области, попадающих под действие СИТЕС//Природа Псковского края 10: 28-29.

- Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2008. Новый список животных и растений Псковской области, подпадающих под действие СИТЕС//Природа Псковского края 26: 16-18.

- Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2009. Материалы для информационного листа потенциального рамсарского водно-болотного угодья «Себежское Поозерье»//Природа Псковского края 29: 3-46.

- Конечная Г.Ю., Мусатов В.Ю., Фетисов С.А. 2009. Материалы для информационного листа потенциального рамсарского водно-болотного угодья «Усвятские болота»//Природа Псковского края 30: 46-54.

- Красная книга природы Ленинградской области. 2002. Т. 3. Животные. СПб.: 1-480.

- Красная книга Псковской области. 2014. Псков: 1-544.

- Красная книга Республики Беларусь. Животные. 2004. Минск: 1-320.

- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. История, биология, охрана. Л., 1: 1-480.

- Мешков М.М. 1963. Осенний пролёт птиц в 1959-1961 гг. на восточном побережье Псковского озера//Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц 2: 43-58.

- Мешков М.М. 1976. Ночные патрули//Газ. «Псковская правда». 268 (15637): 4.

- Мешков М.М., Гальцова М.З., Урядова Л.П., Копыткин С.И. 1974. Позвоночные животные//Природа Псковской области. Псков: 139-158.

- Мешков М.М., Урядова Л.П. 1972. Об осенней миграции дятлов и сов//Сообщ. Прибалт. комис. по изучению миграций птиц 7: 18-28.

- Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1913а. Материалы к авифенологии окрестностей г. Пскова (1912 г.)//Птицевед. и птицеводство 4, 4: 294-299.

- Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1913б. Прилёт, пролёт и гнездование птиц в окрестностях г. Пскова//Ежегодн. Зоол. музея Имп. Акад. наук 18, 1: 102-124.

- Нестеров П.В., Никандров Я.Н. 1914. Материалы к авифенологии окрестностей г. Пскова (1913 г.)//Птицевед. и птицеводство 5, 1: 27-39.

- Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. 1997. Птицы Беларуси на рубеже XXI века: Статус, численность, распространение. Минск: 1-188.

- Никифоров М.Е., Яминский Б.В., Шкляров Л.П. 1989. Птицы Белоруссии: Справочник-определитель гнёзд и яиц. Минск: 1-480.

- Николаев В.И. 1998. Птицы болотных ландшафтов национального парка «Завидово» и Верхневолжья. Тверь: 1-215.

- Николаев В.И. 2000. Болота Верхневолжья. Птицы. М.: 1-216.

- Носков Г.А., Зимин В.Б., Резвый С.П., Рымкевич Т.А., Лапшин Н.В., Головань В.И. 1981. Птицы Ладожского орнитологического стационара и его окрестностей//Экология птиц Приладожья. Л.: 1-86.

- Пожидаев И.С., Герасименок Т.Е., Федоров С.М., Карпов К.И. 1988. Административно-территориальное деление Псковской области (1917-1988): Справочник. Л.: 1-640.

- Порчинский И.А. 1872. О фауне позвоночных Гдовского уезда, Петербургской губернии//Тр. С.-Петербург. общ-ва естествоиспыт. 3: 371-402.

- Приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 18.07.2013 г. № 550 «Об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Псковской области».

- Приклонский С.Г. 1993. Болотная сова -Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)//Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Кукушкообразные, Совообразные. М.: 313-325.

- Тарасов В.А. 2005. Заметки о редких видах птиц Псковской области//Природа Псковского края 19: 16-20.

- Те Д.Е., Сиденко М.В., Галактионов А.С., Волков С.М. 2006. Птицы национального парка «Смоленское Поозерье». Смоленск: 1-176.

- Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. 1993а. Наземные позвоночные животные Псковской области//Краеведение и охрана природы. Псков: 137-144.

- Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. 1993б. Фауна Изборско-Мальской долины//Изборск и его окрестности -заповедный край России. Псков: 64-78.

- Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С., Борисов В.В. 1999. Видовой состав наземных позвоночных животных водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная низменность»//Проблемы и перспективы сбалансированного развития в бассейне Псковско-Чудского озера. Материалы международ. общ.-науч. конф. Ч. II. Статьи. Псков: 147-155.

- Федюшин А.В. 1926. Материалы к изучению птиц Белоруссии: О птицах Витебщины//Бюлл. МОИП. Нов. сер. Отд. биол. 35, 1/2: 112-168.

- Фетисов С.А. 2005. Совы Псковской области//Совы Северной Евразии. М.: 75-101.

- Фетисов С.А. 2005. Видовой список позвоночных животных//Национальный парк «Себежский» (Псковские особо охраняемые природные территории федерального значения. Вып. 1). Псков: 256-274.

- Фетисов С.А. 2007. Материалы к орнитофаунистическим находкам на особо охраняемых природных территориях Псковской области в 2007 году//Северо-Запад России: Эколого-хозяйственные проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества. Материалы регионал. общ.-науч. конф. Ч. 1. Статьи и тезисы. Псков: 174-178.

- Фетисов С.А. 2009. Охраняемые и редкие птицы водно-болотных угодий Псковского Поозерья на границе с Белоруссией//Рус. орнитол. журн. 18 (471): 435-459.

- Фетисов С.А. 2013. Птицы Псковского Поозерья. Т. 1. История изучения орнитофауны. Гагары, поганки, веслоногие. Себеж: 1-285.

- Фетисов С. А. 2013. Значение национального парка «Себежский» в сохранении редких и исчезающих видов птиц России и Республики Беларуси//Экологическая культура и охрана окружающей среды: 1-е Дорофеевские чтения. Витебск: 226-227.

- Фетисов C.А., Волков С.М. 2012. Роль национального парка «Себежский» в сохранении редких и исчезающих видов птиц Псковской области//РИО + 20: Итоги и перспективы. Великие Луки 14: 271-276.

- Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1993. Наземные позвоночные животные, наиболее нуждающиеся в охране на территории Себежского национального парка//Краеведение и охрана природы. Псков: 49-52.

- Фетисов С.А., Ильинский И.В. 1999. Редкие и исчезающие виды птиц, нуждающиеся в охране на территории Псковской области//Вопросы экологического воспитания и образования в системе: детское дошкольное учреждение -школа -техникум -ВУЗ. Материалы Псков. обл. экол. конф. Великие Луки: 116-122.

- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2000. Видовой состав и статус птиц Себежского Поозерья и национального парка «Себежский»//Социальные и экологические проблемы Балтийского региона. Материалы общ.-науч. конф. Докл. и тез. Псков: 146-155.

- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Фёдоров В.А. 2002. Птицы Себежского Поозерья и национального парка «Себежский». СПб., 1: 1-152.

- Фетисов С.А., Ильинский И.В., Чистяков Д.В. 2001. Редкие и охраняемые виды наземных позвоночных//Биоразнообразие и редкие виды национального парка «Себежский». СПб.: 248-254.

- Фетисов С.А., Пинигина Т.В., Цветкова И.В. 1998. Орнитологическая экспозиция Себежского музея природы как возможное звено в процессе экологического просвещения населения//Проблемы природопользования, экологического воспитания и образования. Материалы рос.-белорус. экол. конф. Великие Луки: 29-34.

- Фетисов С.А., Стукальцов А.И. 2009. Орнитофаунистические находки на территории национального парка «Себежский» в 2009 году//Сбалансированное развитие Северо-Запада России: современные проблемы и перспективы. Материалы общ.-науч. конф. с международ. участием. Статьи и тезисы. Псков: 251-254.

- Чистовский С.М. 1927. Птицы Псковской губернии//Познай свой край. Псков, 3: 82-101.

- Чистовский С.М. 1927. Птицы Псковской губернии. («Каталог птиц Псковского краеведческого естественно-научного музея» и «Промысловая или охотничья дичь Псковской губернии»). Псков: 1-22.

- Шемякина О.А. 2010. Редкие и исчезающие виды птиц в фауне заповедника «Полистовский» и прилегающих территорий//Развитие туризма в Балтийском регионе: предпосылки, современное состояние и перспективы. Материалы международ. общ.-науч. конф. Статьи и тезисы. Псков: 238-242.

- Шемякина О.А., Яблоков М.С. 2013. Птицы заповедника «Полистовский» и сопредельных территорий//Вестн. Псков. ун-та. Сер. «Естеств. и физ.-мат. науки» 2: 81-104.

- Эсаулов Г. 1878. Список позвоночных животных, водящихся и встречающихся в Торопецком и Холмском уездах Псковской губернии//Тр. С-Петербург. общ-ва естествоиспыт. 9: 223-240.

- Яблоков М.С. 2006. Орнитофауна верховых болот Псковской области//Рекреационно-туристический потенциал Северо-Запада России. Материалы международ. (рос.-белорус.) общ.-науч. конф. Статьи и тезисы. Псков: 121-124.

- Яблоков М.С. 2007. Орнитофауна верховых болот Псковской области//Вестник С-Петербург. ун-та 3: 3-10.

- Яблоков М.С. 2008. Орнитофауна верховых болот Псковской области. Дис. … канд. биол. наук. СПб.: 1-321.

- Leuhin I. 1994. Short-eared Owl -Asio flammeus (Pont.)//Birds of Estonia: status, distribution and numbers. Tallinn: 148.

- Luigujoe L. 1999. Linnud//Peipsi. Tallinn: 165-171.

- Luigujoe L., Kuresoo A. 2001. Birds//Flora and fauna. Lake Peipsi. Tartu: 112-118.

- Red Data Book of the Baltic Region. Part 1. Lists of threatened vascular plants and vertebrates. 1993. Uppsala; Riga: 1-95.

- Red Data Book of Latvia. Rare and threatened species of plants and animals. Vol. 6. Birds and mammals. 2000. Riga: 1-274.