Охранная телевизионная система «день - ночь» с повышенным качеством изображения в зоне нарушения

Автор: Смелков Вячеслав Михайлович

Журнал: Спецтехника и связь @st-s

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена структурная схема охранной телевизионной системы, в которой в момент нарушения выполняется телевизионное фотографирование контролируемого пространства с экспозицией, обеспечивающей для снимка изображения повышенное отношение сигнал/шум

Матрица пзс, телевизионная система, телекамера, экспозиция, телевизионное фотографирование, отношение сигнал/шум

Короткий адрес: https://sciup.org/14967076

IDR: 14967076

Текст научной статьи Охранная телевизионная система «день - ночь» с повышенным качеством изображения в зоне нарушения

В интересах правильного понимания читателем авторского замысла позволю себе некоторое дополнительное отступление и пояснение.

Настоящее время в телевидении оценивается как продолжение твердотельной революции [3], очевидным результатом которой является сращивание современной телевизионной техники с компьютерной техникой. Рассматривая это явление ретроспективно, справедливо считать, что инициировалось оно только специалистами телевизи-

онной техники и выразилось в рождении твердотельного телевидения как «связки» приборов с зарядовой связью (ПЗС) и микропроцессоров.

Здесь следует особо отметить, что существенный прогресс, достигнутый в наше время в области создания телекамер, во многом обязан применению в качестве сенсора – матрицы ПЗС. Именно за изобретение в 1970 г. модели ПЗС американские ученые Уиллард Бойл и Джордж Смит получили Нобелевскую премию по физике за 2009 г., т.е. спустя 39 лет, когда научно-технический результат стал общепризнанным. Фотокамеры же в мобильных телефонах, ставшие обыденным явлением сегодняшней жизни, – не что иное, как иллюстрация того, как технологический прорыв может быть удачно поддержан прорывом изобретательским.

Справедливо считать, что значение любого слова узнается в контексте его

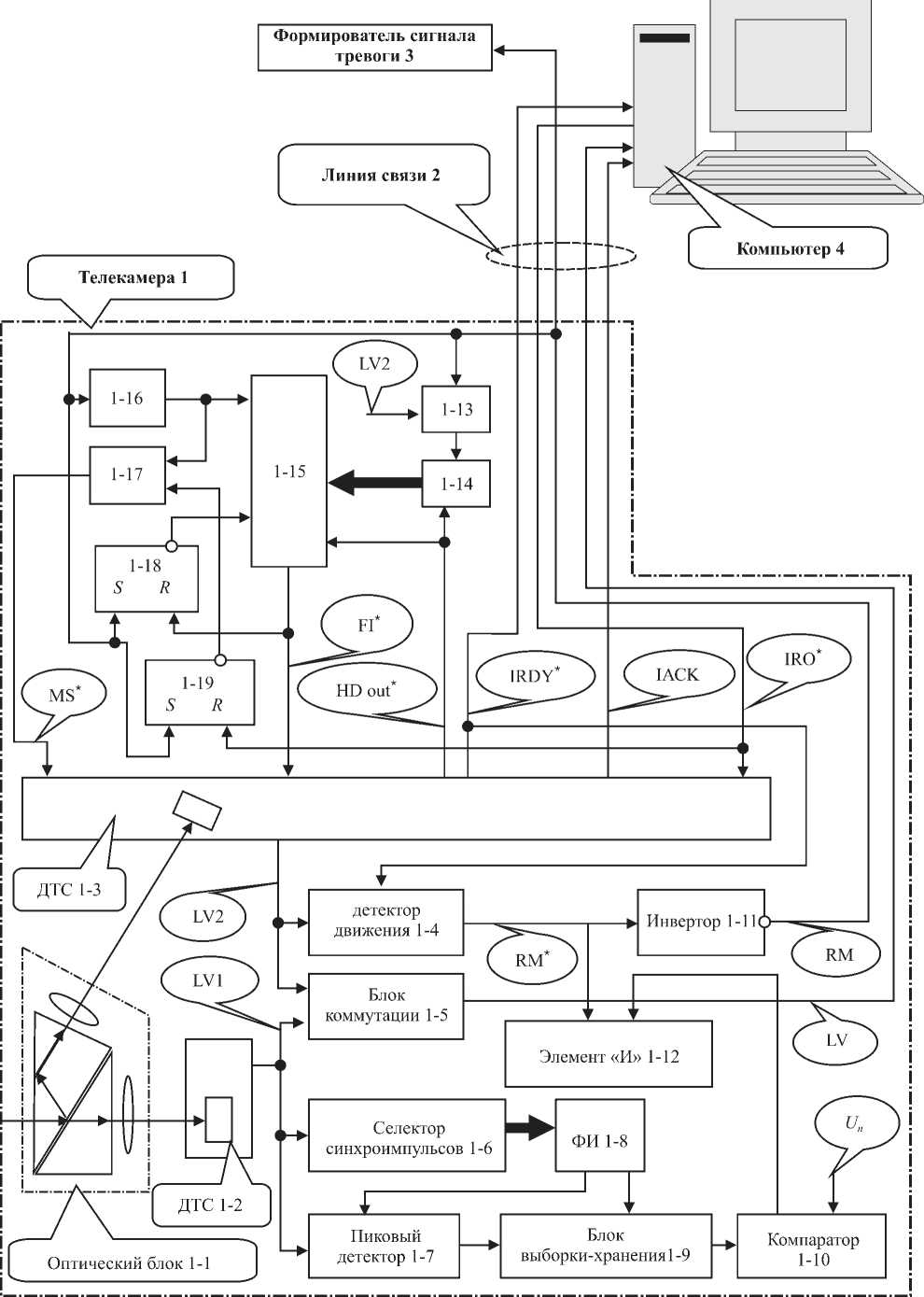

Рис. 1. Структурная схема СОТ для круглосуточного наблюдения

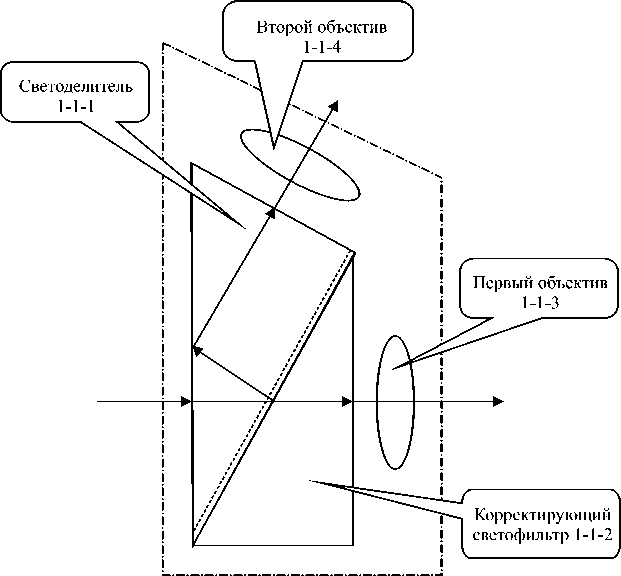

Рис. 2. Оптическая схема для первого варианта исполнения блока 1-1

употребления, а фотокамерой мы все чаще называем телекамеру, работающую в режиме телевизионного снимка, технологическая организация которого для пользователя подобна классической (пленочной) фотографии.

К числу авторов идеи «фотокамеры» относят несколько известных зарубежных производителей, владеющих телевизионными «брэндами», но среди них, конечно, и фирма i2S (Франция), заявившая свой приоритет в решении [4] почти двадцать пять лет назад.

Отметим, что в собственных разработках эта фирма режим однократного формирования видеосигнала в телекамере называет «MONOSHOT» (по-английски – одиночный удар), что довольно точно отражает его сущность. При этом режим «MONOSHOT» в ее телекамерах [5] обязательно дополняет традиционный режим формирования периодического видеосигнала в соответствии с телевизионным стандартом (режим «TV»).

Недостатком предложенной ранее СОТ [2] следует признать следующее. Во-первых, в составе СОТ отсутствует персональный компьютер, что усложняет управление ее работой и регистрацию нарушений, а во-вторых, возможности оператора в части визуального контроля ситуации в зоне нарушения ограничены из-за низкого отношения сигнал/шум в видеосигнале на входе монитора в вечернее время и в особенности в ночное время суток. Первая задача в части внедрения в состав СОТ компьютера не вызывает трудностей, а поэтому может быть решена достаточно просто. Для решения второй задачи необходимые ресурсы можно попытаться найти путем разумного приложения режима «MONOSHOT».

Структурная схема новой СОТ представлена на рис. 1. На передающей стороне СОТ размещается телекамера 1 , которая через линию связи 2 соединяется с формирователем 3 сигнала тревоги и компьютером 3 , расположенными на приемной стороне.

Телекамера содержит оптический блок 1-1 , первый датчик телевизионного сигнала (ДТС) 1-2 – сенсор цветного видеосигнала, второй ДТС 1-3 – сенсор черно-белого видеосигнала, детектор движения 1-4 , блок комму-

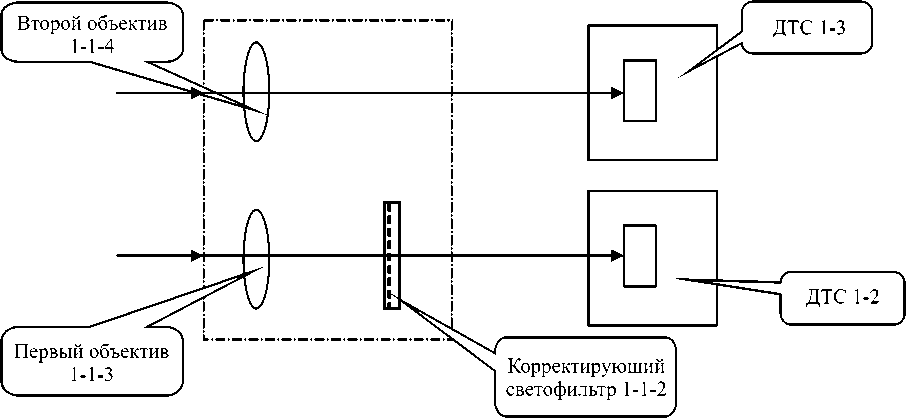

Рис. 3. Оптическая схема для второго варианта исполнения блока 1-1

тации 1-5 , селектор синхроимпульсов 1-6 , первый пиковый детектор 1-7 , формирователь импульсов (ФИ) 1-8 , блок выборки-хранения 1-9 , компаратор 1-10 , инвертор 1-11 , элемент «И» 1-12 , второй пиковый детектор 1-13 , аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 1-14 , формирователь длительности накопления 1-15 , одновибратор 1-16 , элемент «ИЛИ» 1-17 , первый RS-триггер 1-18 и второй RS-триггер 1-19 .

Оптический блок 1-1 , как и в прототипе [2], содержит ( рис. 2 ) светоделитель 1-1-1 , корректирующий светофильтр 1-1-2 , первый объектив 1-1-3 и второй объектив 1-1-4 . Светоделитель 1-1-1 выполнен в виде призмы с двумя светоделительными гранями, расположенными под углом 30°, а корректирующий светофильтр 1-1-2 – в виде призмы с одной спектроделительной гранью. Отношение фокусного расстояния второго объектива 1-1-4 к фокусному расстоянию первого объектива

1-1-3 определяет кратность масштабирования Км оптического блока.

Предлагаемая охранная телевизионная система «день – ночь» ( рис. 1 ) работает следующим образом.

Выделим в работе телевизионной системы три режима: ♦ «день» (режим 1);

-

♦ «ночь» (режим 2);

-

♦ «тревога» (режим 3, который может сопутствовать как режиму 1, так и режиму 2).

Независимо от режима работы СОТ изображение сцены по оптическому пути: первая светоделительная грань призмы светоделителя 1-1-1 , вторая светоделительная грань призмы светоделителя 1-1-1 , спектроделительная грань призмы корректирующего светофильтра 1-1-2 , вторая грань призмы корректирующего светофильтра 1-1-2 , первый объектив 1-1-3 проецируется в видимом спектральном диапазоне на фотомишень ДТС 1-2 .

Одновременно увеличенный в Км раз центральный фрагмент этого изображения по другому оптическому пути: первая светоделительная грань призмы светоделителя 1-1-1 , вторая светоделительная грань призмы светоделителя 1-1-1 , третья грань призмы светоделителя 1-1-1 , второй объектив 1-1-4 во всем спектральном диапазоне (видимом и инфракрасном ) проецируется на фотомишень ДТС 1-3 . Отметим, что инфракрасная область спектра последнего изображения дополнительно усиливается за счет светового потока, отраженного спектроделительной гранью призмы корректирующего светофильтра 1-1-2 в направлении третьей грани светоделителя 1-1-1 .

При включении питания оба датчика телевизионного сигнала ДТС 1-2 и ДТС 1-3 по умолчанию начинают работать в режиме «TV».

Предполагается также, что в компьютере 4 в свободный PCI-слот на материнской плате установлена плата тюнера, например, AVerTV 307 [6].

При этом в компьютере 4 при включении телевизионной системы запускается программа AVerTV, а в ее приложении «Режим видео» в качестве источника видео выбирается композитный вход.

В результате фотоэлектрических преобразований на выходе «LV1» (здесь и далее использованы английские аббревиатуры обозначений сигналов, которые были предложены в [5]) ДТС 1-2 формируется цветной сигнал изображения, а на выходе «LV2» ДТС 1-3 – черно-белый сигнал его увеличенного (в соответствии с кратностью масштабирования Км ) центрального фрагмента, которые действуют как параллельные композитные видеосигналы. По монохромному видеосигналу с выхода «LV2» детектор движения 1-4 осуществляет слежение за обстановкой, выполняя межкадровое сравнение соседних кадров.

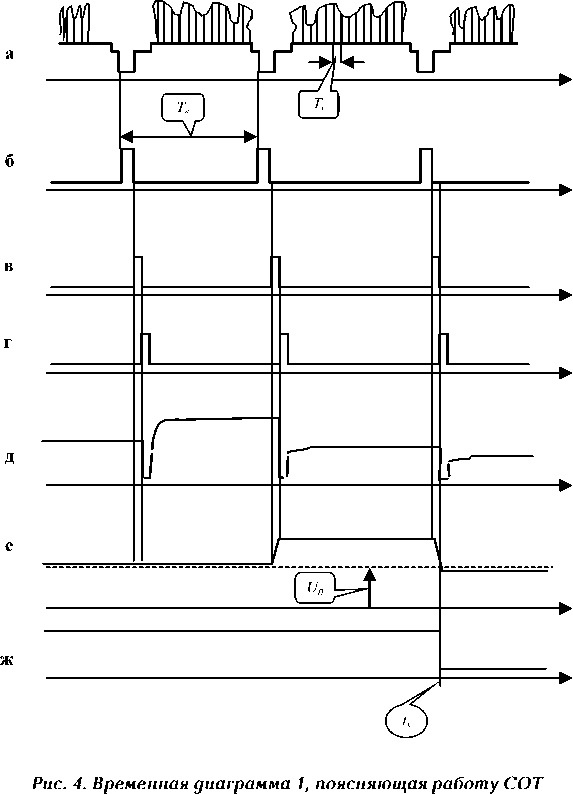

В дальнейшем изложении воспользуемся эпюрами, приведенными на рис. 4 – 6 .

Селектор 1-6 выделяет из композитного цветного видеосигнала по выходу «LV1» ( рис. 4а ) строчные и кадровые синхроимпульсы ( рис. 4б ), а ФИ 1-8 вырабатывает в пределах каждого кадрового гасящего импульса следующие с периодом Тк импульсы записи и сброса (соответственно рис. 4в и 4г ).

Рис. 5. Временная диаграмма 2, поясняющая работу СОТ

Пиковый детектор 1-7 с периодом Тк измеряет уровень видеосигнала ( рис. 4д ) с ДТС 1-2 , блок выборки-хранения 1-9 запоминает его на время Тк ( рис. 4е ), а компаратор 1-10 оценивает выходное напряжение блока 1-9 , сравнивая его с пороговым напряжением Uп ( рис. 4ж ).

В режиме «TV» на входе «выбор режима работы» – «MS*» (здесь и далее знак «*» означает, что данные логические сигналы являются активными на низком уровне) другого датчика – ДТС 1-3 устанавливается высокий уровень (логическая «1»). Отметим, что высокий логический уровень поддерживается на входе «сигнал накопления кадра» («FI*»), на входе «сигнал запроса изображения» («IRQ*) и на выходе «сигнал готовности изображения» («IRDY*»). Одновременно низкий логический уровень присутствует на выходе ДТС 1-3 – «сигнал квитирования изображения» («IACK») и на выходе инвертора 1-11 – «сигнал регистрации движения» («RM»).

Первый RS-триггер 1-18 и второй RS-триггер 1-19 находятся в состоянии «0». Поэтому на инверсном выходе RS-триггера 1-18, поддерживается логическая «1», а формирователь 1-15 заблокирован по управляющему входу высоким логическим уровнем и не считает строчные синхроимпульсы HD out*. На выходе «видео» («LV2») датчика ДТС 1-3, формируется композитный чернобелый видеосигнал по телевизионному стандарту.

По монохромному видеосигналу с выхода «LV2» детектор 1-4 движения осуществляет слежение за обстановкой, выполняя межкадровое сравнение соседних кадров.

Предположим, что СОТ работает в дневное время суток, т.е. в режиме «день» (в режиме 1), а подвижные объекты в зоне контроля отсутствуют. Тогда компаратор 1-10 не изменяет своего состояния по выходу, поддерживая состояние логической «1» ( рис. 4ж ), и сохраняется высокий уровень напряжения на выходе детектора движения 1-4 . Поэтому на выходе элемента «И» 1-12 тоже присутствует логическая «1», а на выход блока коммутации 1-5 , а, следовательно, и на выход «LV» телекамеры, передается цветной композитный видеосигнал с ДТС 1-2 .

Цветной композитный видеосигнал с выхода «LV» транслируется по линии связи 2 на приемную сторону СОТ, а далее поступает в компьютер 4 на низкочастотный вход тюнера.

Оператор телевизионной системы по изображению на экране компьютера 4

ведет мониторинг обстановки на охраняемой территории.

Пусть в момент t0 очередной результат межкадрового сравнения в детекторе движения 1-4 фиксирует появление нарушителя. Тогда на его выходе «RM*» появляется низкий уровень напряжения, а на выходе инвертора 1-11 – положительный перепад напряжения ( рис. 5а ), который по линии связи 2 транслируется на вход формирователя 3 . В результате на приемной стороне СОТ обеспечивается звуковая и световая сигнализация тревоги.

Телевизионная система переходит в режим «1+3».

Одновременно в самой телекамере положительный перепад напряжения на выходе инвертора 1-11 переводит RS-триггеры 1-18 и 1-19 в состояние «1», выполняет сброс пикового детектора 1-13 и производит запуск одновибратора 1-16 .

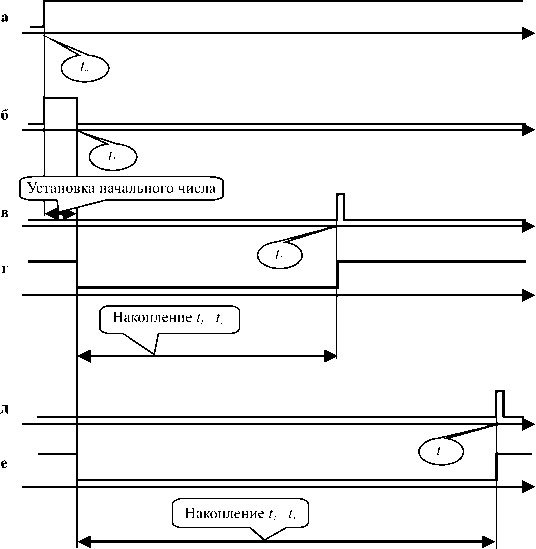

Одновибратор 1-16 формирует на выходе импульсный сигнал ( рис. 5б ), длительность которого t0…t1 является интервалом разрешения операции предварительной записи-установки числа в счетчики формирователя 1-15 .

В течение интервала t0…t1 пиковый детектор 1-13 измеряет текущее значение видеосигнала. Постоянное напряжение с выхода пикового детектора 1-13 преобразуется далее в АЦП 1-14 из аналоговой формы в цифровую и подается на установочные входы счетчиков формирователя 1-15 .

К моменту t1 ( рис. 5б ) запись-установка этого числа в счетчики формирователя 1-15 должна закончиться.

Необходимо отметить также, что, начиная с момента t0 , блок 1-5 коммутации уже передает на выход видеосигнал «LV2» от датчика ДТС 1-3 .

Начиная же с момента t1 , на выходе элемента «ИЛИ» 1-17 , а, следовательно, и на входе «MS*» датчика ДТС 1-3 устанавливается уровень логического «0». Поэтому телекамера, начиная с момента t1 , переходит в из режима «TV» в режим «MONOSHOT». Дополнительно отметим, что с момента t0 на управляющем входе формирователя 1-15 присутствует низкий логический уровень, т.е. блокировка по этому входу снята.

Счетчики формирователя 1-15 подсчитывают приращение данных, а на его выходе, начиная с момента t1 , устанавливается низкий логический уровень

22■

Рис. 6. Временная диаграмма 3, поясняющая работу СОТ

нию, поэтому перенесенные фотозаряды накопленного кадра могут храниться там достаточно продолжительное время.

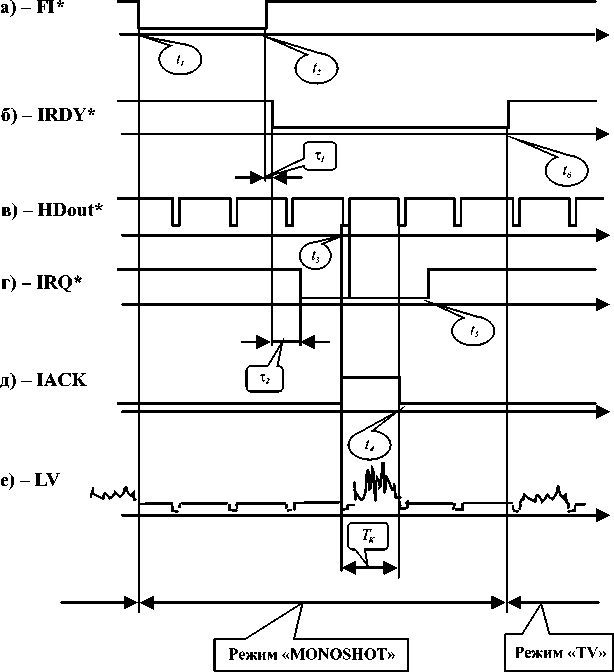

Если время переноса зарядов составляет величину τ1 , то после его завершения на выходе «IRDY*» датчика ДТС 1-3 будет сформирован одиночный импульс ( рис. 6б ) – сигнал готовности изображения.

Этот сигнал по линии связи 2 транслируется на приемную сторону СОТ и поступает в компьютер 4 . В компьютере с задержкой τ2 , установленной в блоке сопряжения интерфейса, вырабатывается выходной сигнал запроса изображения ( рис. 6г ), который по линии связи 2 поступает на вход «IRQ* датчика ДТС 1-3 телекамеры.

Далее, когда низкий уровень в сигнале запроса изображения совпадает с окончанием ближайшего строчного синхроимпульса (момент t3 , на рис. 6в ), начинается считывание зарядового рельефа информационного кадра, которое продолжается в течение интервала t3… t4 . В результате на выходе «видео» («LV2») датчика ДТС 1-3 , а, следовательно, и на выходе «видео» («LV») телекамеры формируется видеосигнал одиночного кадра ( рис. 6е ). Отметим,

( рис. 5г или рис. 5е ). Поэтому датчик ДТС 1-3 переходит в состояние накопления информационных зарядов в зависимости от освещенности зоны контроля во всем спектральном диапазоне.

Монохромный сигнал изображения матрицы ПЗС имеет линейную шкалу уровня в зависимости от освещенности ( γ = 1 ), и предполагается, что по этому выходу «видео» исключено воздействие автоматической регулировки усиления (АРУ). Отметим, что эти признаки являются совершенно необходимым условием для предлагаемого решения СОТ.

Длительность накопления в датчике ДТС 1-3 устанавливается оптимальной по критерию максимума отношения сигнал/шум для видеосигнала выполняемого снимка изображения, что достигается предварительной калибровкой телевизионной камеры (см. ниже). Если нарушение в охраняемой зоне происходит ночью, то телевизионная система в режиме «2+3» работает аналогично, отличаясь только тем, что дли- тельность накопления в датчике ДТС 1-3 в ночное время суток будет заведомо больше, чем в дневное время.

После окончания накопления зарядов в датчике ДС 1-3 (момент t2 на рис. 6а ) производится сброс счетчиков формирователя 1-15 и установка RS-триггера 1-18 в состояние «0», а, следовательно, возобновление блокировки формирователя 1-15 по управляющему входу.

В счетчиках формирователя 1-15 устанавливается нулевое число, а датчик ДТС 1-3 переходит в состояние «нена-копления», т.к. на его входе «FI*», начиная с этого момента, формируется высокий логический уровень.

Далее на фотозатвор матрицы ПЗС от ДТС 1-3 кратковременно подается высокий уровень напряжения, разрешающий перенос зарядовых пакетов из фотодиодов в потенциальные ямы, образованные в вертикальных ПЗС-регистрах. Напомним, что вертикальные ПЗС-регистры фотомишени матрицы ПЗС с организацией «строчный перенос» нечувствительны к свету благодаря изолирующему маскирова- что длительность этого сигнала, с учетом кадрового гасящего импульса, составляет Tк и соответствует периоду полукадров по телевизионному стандарту.

Параллельно с видеосигналом одиночного кадра на выходе «IACK» датчика ДТС 1-3 вырабатывается одиночный положительный импульс – сигнал квитирования (подтверждения) изображения ( рис. 6д ), длительность которого составляет интервал ( t3… t4 ).

Далее сигналы «LV» и «IACK» транслируются по линии связи 2 на приемную сторону СОТ, а там поступают в компьютер 4 .

Приходящий сигнал «IACK» обеспечивает автоматический переход в работающей компьютерной программе AVerTV в закладку «Снимок». Поэтому в интервале ( t3… t4 ) выполняется запись видеосигнала одиночного кадра («LV»), а затем его сохранение в папке компьютерной памяти.

В момент t5 ( рис. 6г ) низкий уровень в сигнале «IRQ*» заканчивается. Возникающий положительный перепад напряжения устанавливает RS-триггер

1-19 в состояние «0». В результате высокий логический уровень напряжения поддерживается на входе «MS*» датчика ДТС 1-3 , а телекамера из режима «MONOSHOT»возвращается в режим «TV».

Отметим, что в момент t6 возникающий положительный перепад напряжения в сигнале «IRDY*» ( рис. 6б ) осуществляет сброс тревоги в детекторе движения 1-4 , восстанавливая уровень логической «1» на его выходе.

В результате СОТ переходит из режима работы «2+3» в режим «2».

Если затем в результате суточного перехода «ночь – день» освещенность на объекте увеличится, то СОТ автоматически вновь перейдет из режима «2» в режим «1».

Вернемся к вопросу реализации оптимального накопления информационных зарядов в датчике ДТС 1-3 в режиме «MONOSHOT». Для этого выполняется калибровка телекамеры.

Сначала телекамера должна работать в режиме «TV». Перед оптическим блоком 1-1 устанавливается тест-таблица, а ее освещенность в белом Емакс обеспечивает максимальный размах видеосигнала, формируемого датчиком ДТС 1-3, т.е. соответствие его критерию максимума отношения сигнал/шум.

Далее телекамера переводится в режим «MONOSHOT». При этом величина напряжения, вводимого через установочные входы в счетчики формирователя 1-15 , регулируется так, чтобы при достижении максимального числа счета и возникновения выходного импульса переноса со старшего разряда длительность накопления матрицы ПЗС составляла бы один полукадр по телевизионному стандарту, т.е. Tк (20 мс).

Необходимо отметить, что для выполнения этих измерений потребуется запоминающий осциллограф, а сами измерения будут достаточно трудоемкими.

Тогда, если освещенность объекта съемки Е1 будет меньше, чем Емакс , то при достижении максимального числа счета выходной импульс переноса появится позже, в момент t2 ( рис. 5в ), а длительность накопления ПЗС составит (t 1 … t 2 ) > T к .

Если освещенность объекта съемки снизить еще, т.е. Е2 < Е1, то пропорционально позднее, в момент t3 (рис. 5д), появится импульс переноса, а длительность накопления (t1… t3) соответственно увеличится.

Необходимо отметить, что автоматический выбор максимального времени накопления Tнмакс , которое соответствует предельно низкой освещенности Емин объекта съемки, как и длительность хранения в матрице ПЗС накопленных зарядов, должны учитывать технологические ограничения фотоприемника по плотности тока термогенерации (темнового тока) и шуму считывания преобразователя «заряд – напряжение».

Поэтому технически обоснованный максимальный отсчет суммарного времени «накопления – хранения» при нормальной температуре для современных матриц ПЗС составляет 1…10 с. С учетом этих соображений выбирается и максимальная емкость счетчиков формирователя 1-15 , т.е. применительно к ПЗС для ДТС 1-3 .

Для упрощения задач, связанных с проектированием и изготовлением оптических компонентов, оптический блок 1-1 может быть выполнен по второму варианту исполнения, как показано на рис. 3 . В этом случае оптический блок 1-1 содержит первый объектив 1-1-3

и второй объектив 1-1-4 , а также корректирующий светофильтр 1-1-2 , выполненный в виде плоскопараллельной пластинки.

Работа СОТ «день – ночь», в которой применено это техническое решение оптического блока 1-1 , не отличается от рассмотренной выше. Однако здесь имеет место погрешность в виде ошибки смещения геометрического центра увеличенного (монохромного) изображения относительно геометрического центра нормального (цветного) изображения. Но следует отметить, что абсолютная величина этой ошибки снижается с увеличением дальности телевизионного контроля и фокусных расстояний объективов, а поэтому может быть вполне допустимой.

В качестве заключения

По сравнению с прототипом [1] в предлагаемой системе в момент нарушения выполняется телевизионное фотографирование контролируемого пространства с экспозицией, обеспечивающей для снимка изображения не только линейное увеличение сюжета (масштабирование), но и увеличенное отношение сигнал/шум.

Видеосигнал снимка, обладающий повышенной информативностью, записывается в память компьютера и может быть в любое время предоставлен в качестве доказательства произошедшего нарушения.

На момент публикации статьи техническое решение новой СОТ признано изобретением, и ФИПС принято решение о выдаче на него патента Российской Федерации [7]

Список литературы Охранная телевизионная система «день - ночь» с повышенным качеством изображения в зоне нарушения

- Смелков В.М. Метод PIP для охранной телекамеры круглосуточного наблюдения/Специальная техника, 2002. -№ 3. -С. 21 -24.

- Патент 2234818 РФ. МПК HO4N 7/18, G08B 13/196. Охранная телевизионная система «день -ночь»./В.М. Смелков, Г.А. Камышев, М.Я. Орловский//Б.И., 2004. -№ 23.

- В.В. Березин, А.А. Умбиталиев, Ш.С. Фахми, А.К. Цыцулин, Н.Н. Шипилов. Твердотельная революция в телевидении: Телевизионные системы на основе приборов с зарядовой связью, систем на кристалле и видеосистем на кристалле. -М.: Радио и связь, 2006.-300 с.

- Заявка Франции №2589301 от 28.10.1985. Устройство электронной обтюрации. Заявитель -фирма i2S (Франция). Реферат заявки опубликован в бюллетене «Передача изображения, телевидение», выпуск 136 МКИ H04N, № 12. -Москва, 1987.

- Руководство пользователя по камере iMC 500. Изготовитель -фирма i2S (Франция), 1987.

- Руководство по быстрой установке продукта Aver TV 307 от компании AverMedia TECHNOLOGIES, Inc. (Тайвань).

- Решение о выдаче патента РФ на изобретение по заявке №2011119703/08(029034) от 09.12.2011. МПК G08 13/196, H04N 5/00, 7/18. Охранная телевизионная система «день -ночь»./Заявитель -В.М. Смелков.