Oil and gas potential of Domanik horizon of the Timan-Pechora oil and gas province

Автор: Antonovskaya T.V.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (247), 2015 года.

Бесплатный доступ

Domanik horizon is located in the north-eastern part of the East European platform in the Timan-Pechora province. Domanik has different facies. There are shallow-water offshore, reefs and deep-sea-shelf sediments. Depression rocks attract the attention of researchers, because they contain shale with high C org. (5-24%) in carbonate-siliceous sediments. Mainly there is fractured reservoir type, which contain oil and gas deposits. One of important tasks is to do the oil and gas reservoir prediction of different facies in Domanik of Late Devonian age within the Timan-Pechora province without disrupting maternal strata of the depression facies.

Domanik horizon, facies, shale gas, reservoir, oil and gas potential, oil fields

Короткий адрес: https://sciup.org/149129172

IDR: 149129172

Текст научной статьи Oil and gas potential of Domanik horizon of the Timan-Pechora oil and gas province

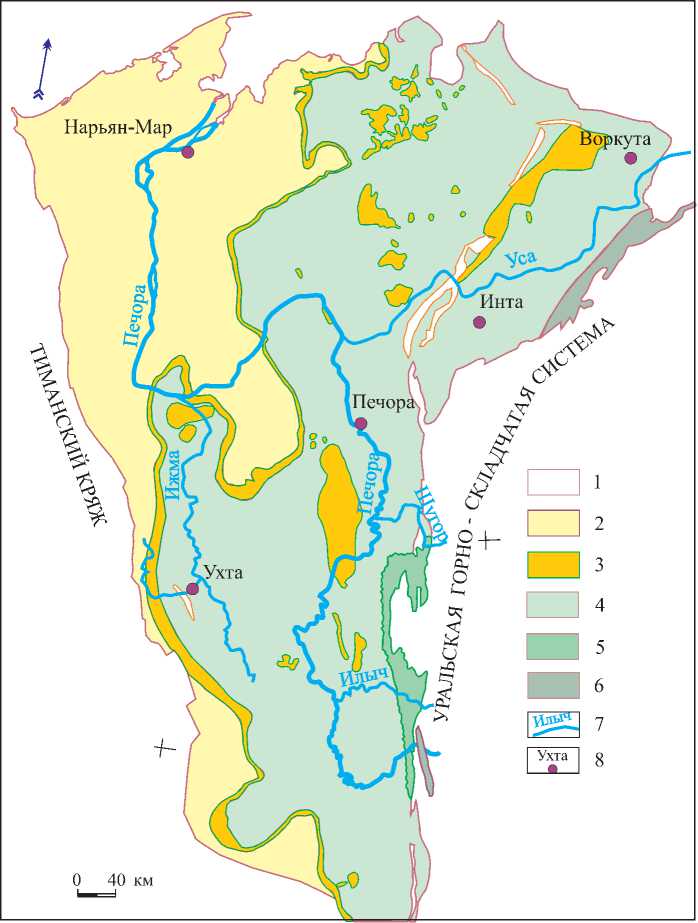

Доманиковый горизонт

Тимано-Печорской провинции, расположенной в северо-восточной части Восточно-Европейской платформы, сформировался в сред-нефранское время позднего девона. Он представлен разнофациальными отложениями — мелководно-шельфовыми, околорифовыми (зарифовыми и предрифовыми), рифовыми, относительно глубоководно-шельфовыми (депрессион-ными), находящимися на глубинах от 0 до 5000 м и более, в восточном направлении; средняя мощность горизонта составляет 40—70 м [8] (рис. 1) .

Актуальность исследований заключается в том, что доманиковые горючие сланцы с прослоями карбонатно-кремнистых пород обладают высоким нефтегазоматеринским потенциалом с показателями Сорг 5—24 % [5, 6]. Также они являются вместилищем сорбированных и недозрелых углеводородов (сланцевый газ, сланцевая нефть). Поэтому современные исследования доманикового горизонта направлены преимущественно на изучение сланцев как потенциального источника прибыли предприятий от реализации углеводородов из материнских толщ [9].

Цель работы показать перспектив ность доманикового горизонта для выявления нефтяных залежей из толщ, не связанных с депрессионны-ми комплексами пород, а также напомнить об опасности для окружающей среды при возможной добыче доманикового сланцевого газа и сланцевой нефти.

Основная задача обосновать направления поисков залежей углеводородов в разнофациальных отложениях доманикового горизонта без разрушения нефтегазоматеринских толщ относительно глубоководных (депрессионных) фаций.

Объект исследования — доманиковый горизонт Тимано-Печорской провинции.

Îñновноé èнñтрументарèé èñ-следования — аналитическая работа, включающая анализ ранее проведённых работ в области изученности доманика, его состава, строения, нефтегазоносности, а также поиск перспективных объектов с целью выявления новых залежей углеводородов в пределах исследуемого горизонта.

Изученность доманика

Доманиковый горизонт изучен бурением в недрах и полевыми исследованиями в местах его выходов на дневную поверхность. Доманиковые депрессионные отложения обнажаются в пределах Ухтинской складки на юго-востоке Тиманского кряжа. Органогенные массивы оконтуривают депрессионные доманиковые фации с севера, северо-запада и запада, не имеют выходов на дневную поверхность, поэтому изучены лишь бурением. Ряд карбонатных построек содержит залежи нефти [11, 15, 16].

Название доманиково-го горизонта произошло от ручья Доманик-Ёль, правого притока реки Ухты. Изучение доманика на государственном уровне началось в XVII в. по приказу Петра Великого с целью поиска и добычи нефти и горючих сланцев. Первыми российскими нефтедобытчиками были Г. И. Черепанов (1721 — 1724 гг.), Ф. С. Прядунов (1748-1753 гг.), М. К. Сидоров (1868-70-е гг.). В XIX — начале XX вв. исследованиями доманика занимались А. Кейзерлинг (1843 г.), Ф. Н. Чернышев (1892 г.), А. Н. Замятин (1911 г.), И. М. Губкин (1918 г.), Н. Н. Тихонович (1930 г.) и др. [7]. Дальнейшие исследования в советское время были связаны с оценкой нефтегазоносности доманика, его нефтегазоматеринского потенциала, изучением литологических особенностей, геохимии, стратиграфии, седиментологии. Одна из первых детальных работ по доманику принадлежит С. В. Максимовой [10]. Выходы на дневную поверхность дома-никового горизонта (одноимённой свиты) всесторонне изучены в работах специалистов Тимано-Печорского отделения ВНИГРИ (ныне Тимано-Печорский научноисследовательский центр) г. Ухты [18], Института геологии Коми научного центра УрО РАН

Рис. 1. Схема распространения доманиковых разнофациальных отложений Тимано-Печорской провинции (по данным ТП НИЦ [15]. 1 — область отсутствия домани-кового горизонта, 2 — зарифовые мелководно-шельфовые и прибрежные фации, 3 — органогенные (рифовые) фации барьерных и одиночных построек, 4 — относительно глубоководные (депрессионные) фации, 5 — возможно органогенные фации, 6 — фации континентального склона, 7 — река и её название, 8 — город и его название

Fig. 1. Map of distribution of Domanik heterofacial deposits of Timan-Pechora province (according to Timan-Pechora Research Center [15]). 1 — zone of absence of Domanik layer, 2 — backreef shallow water-shelf and coastal facies, 3 — organogenic (reef) facies ofbarrier and single buildups, 4 — relatively deep water (depression) facies, 5 — possibly organogenic facies, 6 — continental slope facies, 7 — river and its name, 8 — city and its name

г. Сыктывкара [1, 4, 7, 17, 21]. Изучением доманика занимались и продолжают заниматься специалисты других регионов, в том числе Л. В. Михайлова (1998 г.), М. С. Афанасьева (1998, 2000 гг.), M. R. House (2000 г.) и др. [2, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 20].

Состав, строение и распространение доманика

Доманиковый горизонт разнофациальный (рис. 1). Морской бассейн в конце среднефранско-го времени охватил большую часть современной территории Тимано-Печорской провинции [10, 17, 20]. Органогенные постройки барьерного типа оконтуривали с запада, северо-запада и севера обширные участки относительно глубоководной некомпенсирванной впадины, где происходило накопление карбонатно-кремнистых осадков среди иловых отложений, преобразованных в дальнейшем в карбонатно-кремнистые породы с прослоями чистых кремней и горючих сланцев, где наблюдается значительное количество пелагической фауны и флоры [2, 3, 9].

На образование кремнистых прослоев и сильно окремнённых известняков, а также сланцев со значительным количеством кремня существует две основные точки зрения. По одной из них природа высококремнистых образований является биогенной благодаря радиоляриям и сопутствующим им водорослям, которые погружены в кремнистый сапропель, растворен-ны в нём и обогащают кремнезёмом и рассеянным углеводородом собственно сапропелевую массу [2, 10]. Сильнокремнистые отложения имеют наиболее высокие значения Сорг [5, 6]. Согласно другой точке зрения, которой придерживается большинство специалистов, исследовавших доманик и его аналоги по миру, кремнистые прослои — не что иное как продукты подводной вулканической деятельности позднедевонского палеоокеана, частью которого являлся исследуемый регион [9, 12, 20]. Следует выяснить, которая из версий является наиболее достоверной и возможно ли наличие обоих факторов при образовании доманиковых карбонатно-кремнистых отложений в Тимано-Печорской провинции.

Основными строителями доманиковых органогенных построек были амфипоры и цианобактерии (синезелёные водоросли), а также багряные и зелёные водоросли, образующие строматолитовые слои (маты). Об этом можно судить по генетической схожести всех франских рифогенных массивов, один из которых — сирачойский — выходит на дневную поверхность (риф Седъю) и детально исследован специалистами Института геологии Коми научного центра УрО РАН А. И. Антошкиной, Е. С. Пономаренко, Н. В. Беляевой и др. вместе с зарубежными коллегами [1, 4, 7, 20]. Строматолиты подстилаются строматопоратами и перекрываются пеллоидными из- 22

Рис. 2. Доманиковые горючие сланцы с прослоями карбонатно-кремнистых пород (обн. 7 на речке Чуть Южного Тимана)

Fig. 2. Domanik oil shales with carbonate-siliceous interbedding (outcrop 7 at the Chut River in South Timan)

вестняками. Доманиковые отложения в погруженных участках провинции исследованы по данным промыслово-геофизических исследований скважин (ГИС) и керна, представленного в рифогенных массивах органогенными известняками (в разной степени доло-митизированными) и доломитами. Результаты анализов ГИС подтверждают наличие неравномерного переслаивания пород разного генезиса в пределах органогенного тела на ряде месторождений (Макарьёльское, Щельяюрское и др.). Похожая картина, по данным ГИС, наблюдается в верхнефран-ских евлано-ливенских и средне-фаменских органогенных постройках соответственно Лемьюской ступени и Вуктыльского автохтона, сформированных также в позднем девоне [14].

Депрессионные фации дома-никового горизонта представлены частым переслаиванием известняков в разной степени кремнистых, разноплитчатых, участками переходящих в чистый кремень горючих сланцев (рис. 2).

Породы на свежем сколе имеют цвет от тёмно-серого до чёрного, содержат фауну тентакули-тов, кониконхий, радиолярий. В настоящий момент доманиковая свита подразделяется на две под свиты по фауне конодонтов и других видов [7, 18]. Верхняя подсвита отличается от нижней наличием прослоев с карбонатными и крем-нисто-карбонатными конкрециями, размер которых варьируется от нескольких десятков сантиметров до полутора метров, средний — около полуметра. Подсвиты подразделяются на пачки, количество которых у разных авторов неодинаковое [7, 18]. Н. Н. Тихонович в 1930 г. выделил три пачки в выходах доманика на дневную поверхность в пределах Ухтинской антиклинали [18, 21]. Нижняя пачка — без конкреций, средняя — с конкрециями, где они максимально сконцентрированы, верхняя — с редким присутствием конкреций, она отделена от средней пачки глинистым прослоем. Нижняя пачка соответствует нижней подсвите, средняя и верхняя — верхней. Мощность доманика в обнажениях составляет 50—70 м. Глубина его погружения постепенно увеличивается в восточном направлении и в Предуральском краевом прогибе превышает 4—5 км [8, 15, 16]. В целом по провинции мощность до-маникового горизонта изменяется от 0 до 120 м, достигает на отдельных участках 331 м (скважина 1-Среднешапкинская, Печоро-Кожвинский мегавал), средняя —40

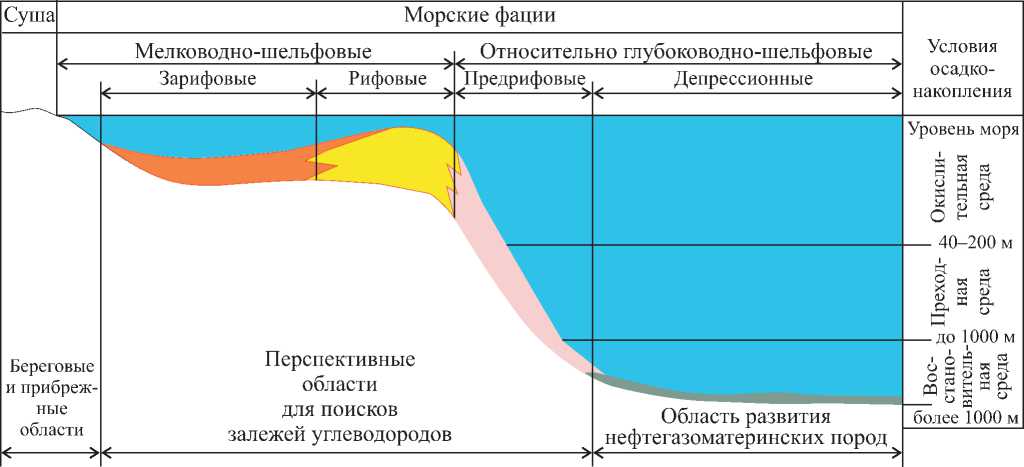

Рис. 3. Схема расположения разнофациальных доманиковых отложений

-

Fig. 3. Map of distribution of heterofacial Domanik deposits

-

—70 м по провинции, относительно выдержанная на большей площади.

Нефтегазоносность

Согласно авторскому анализу месторождений нефти и газа по Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, газовые залежи с промышленными запасами в доманиковых отложениях пока не обнаружены. Нефтяные залежи существуют в Ижма-Печорской, Хорейверской впадинах, Печоро-Колвинском авлакогене и Северо-Предуральском краевом прогибе не только в органогенных (рифогенных), но и в околорифовых фациях. В Ижма-Печорской впадине находится ряд месторождений, в том числе Низевое, Щельяюрское, Макар ьёльское и др., где залежи нефти приурочены к рифогенным фациям доманика на глубинах 2000-2300 м [11, 15]. В пределах Печоро-Колвинского авлакогена на Возейском нефтегазоконденсатном месторождении выявлены нефтяные залежи на глубинах 3000-3500 м. В Хорейверской впадине существует несколько месторождений, в том числе Баганское, Пасседское, Колвинское и др., с промышленными запасами нефти в доманиковых разнофациальных отложениях на глубинах 3100-4000 м. Южно-Степковожское месторождение Северо-Предуральского прогиба содержит залеж нефти в доманиковых отложениях на глубине 4000 м [11, 15]. Геологические запасы нефти в выявленных на настоящий момент месторождениях в пределах доманикового горизонта превышают 40 млн т [15].

Результаты и обсуждения

Анализ результатов ранее проведённых исследований, а также направлений поисков новых залежей углеводородов позволяет вывести на обсуждение стратегически важные для России вопросы поисков и разведки залежей нефти и газа в разнофациальных доманиковых отложениях в пределах провинции. В работе затронут геологоэкологический аспект сохранения доманиковых сланцев, как нефтегазоматеринских пород для вышележащих залежей нефти и газа.

Доманиковые отложения в пределах провинции разнофациальные (рис. 3). Их формирование происходило как в мелководно-шельфовых, так и в относительно глубоководно-шельфовых условиях.

Зарифовые и рифовые фации формировались в мелководной части бассейна при активном участии солнечной энергии, прогревающей верхние слои воды до глубин 200 м. Предрифовые фации образовывались в относительно глубоководной среде, на глубинах более 200 м, куда доступ солнечным лучам крайне ограничен. Депрессионные фации сформировались на глубинах, не досягаемых солнечному свету, в восстановительной среде;

осадки в течение геологического времени преобразовались в горючие сланцы, карбонатно-кремнистые и кремнистые породы.

Учитывая наличие промышленно-продуктивных залежей нефти в рифовых и околорифовых фациях на ряде площадей Тимано-Печорской провинции как в структурных, так и в неантиклинальных ловушках в интервале глубин 2000-4000 м, следует направить поиски новых залежей углеводородов именно в данные фациальные области, которые, по мнению автора, являются перспективными (рис. 3). Необходимо лишь расширить поиск новых залежей углеводородов в данном фациальном диапазоне. В представленной работе мы предлагаем направить поиски залежей углеводородов в разнофациальные отложения доманикового горизонта без разрушения нефтегазоматеринских толщ относительно-глубоководных (депрессионных) фаций. Для решения поставленной задачи предлагается решить ряд дополнительных задач, включающих уточнение генезиса доманиковых разнофациальных отложений, степени их преобразованности в течение геологического времени, степени изменения рассеянного органического вещества, роли глинистых минералов в глубокопогруженных доманиковых отложениях при реализации их нефтегазоматеринского потенциала, влияние пластовых температур, давлений, ги- дрохимических растворов на фильтрационно-емкостные свойства пород. Это позволит выявить области формирования неантиклинальных ловушек на глубинах, превышающих 2000 м, с коллекторами порово-трещинного и трещинного типа, содержащих залежи нефти и газа, и дать прогноз нефтегазоносности в разнофациальных дома-никовых отложениях среднефран-ского возраста позднего девона в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, а также увеличить прирост запасов углеводородов.

Доманиковые сланцы являются нефтегазоматеринскими породами и потенциальным источником сорбированных углеводородов. Разработка сланцев с целью добычи сланцевого газа и недозрелой нефти может привести к необратимым геолого-тектоническим процессам в недрах земли, в том числе искусственным землятрясе-ниям, что приведёт к гибельным последствиям на поверхности земли. Примером могут служить результаты добычи сланцевого газа в Польше, Западной Украине и других странах [13]. Для Тимано-

Список литературы Oil and gas potential of Domanik horizon of the Timan-Pechora oil and gas province

- Антошкина А.И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 304 с.

- Афанасьева М. С., Михайлова М. В. Радиолярии как потенциально возможное исходное органическое вещество нефти//Геология нефти и газа, 1998. № 1. С. 12-21.

- Афанасьева М. С. Атлас радиолярий палеозоя Русской платформы. М.: Научный мир, 2000. 480 с.

- Беляева Н. В., Корзун А. Л., Петрова Л. В. Модель седиментации франско-турнейских отложений на северо-востоке Европейской платформы (в связи с формированием рифовых резервуаров). СПб.: Наука, 1998. 154 с.

- Баженова Т. К., Шиманский В. К. Прогноз фазового состава углеводородных ресурсов Тимано-Печорского бассейна на основе геохимических моделей//Комплексное изучение и освоение запасов и ресурсов углеводородного сырья северо-западного региона. Сб. докл. науч.-практ конференции. СПб.: ВНИГРИ, 2005. С. 77-85.