Окраска оперения некоторых форм группы жёлтых трясогузок Motacilla flava sensu lato в ювенильном наряде

Автор: Редькин Я.А.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 128 т.10, 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149172

IDR: 140149172

Текст статьи Окраска оперения некоторых форм группы жёлтых трясогузок Motacilla flava sensu lato в ювенильном наряде

Жёлтые трясогузки Motacilla flava sensu lato, объединяемые вместе с близким политипическим видом Motacilla citreola Pall., 1776 в подрод Budytes, представляют собой группировку близкородственных форм, обладающих сложнейшей географической, половой, возрастной и индивидуальной изменчивостью. Исторически сложилось так, что в диагностике низших таксонов этой группы первостепенную роль играли морфологические признаки взрослых птиц. Особенности окраски самцов в брачном наряде, описанные в обширной отечественной и мировой литературе, традиционно служили базой для проведения анализа таксономического статуса отдельных форм и географических популяций (Богданов 1871; Зарудный 1891; Сушкин 1908, 1925, 1938; Sushkin 1925; Hartert 1910, 1921-22; Hartert, Steinbacher 1933; Domaniewski 1925; Аргиропуло 1929; Иванов 1935; Дементьев 1937; Johansen 1944, 1946; Mayaud 1949; Grant, Mackworth-Praed 1952; Гладков 1954; Meinertzhagen 1954; Williamson 1955; Mayr 1956; Vaurie 1957, 1959, 1960; Sammalisto 1958, 1961, 1968; Milne 1959; Береговой 1962, 1963, 1970a,6; Бахтадзе 1987a,б; Бахтадзе, Казаков 1986, 1991; Гричик 1992a,б, 1994). Некоторые исследователи указывали также на существующие различия в окраске самок некоторых форм (Портенко 1960; Паевский 1976; Ильяшенко 1982; Гричик 1991; Редькин, Бабенко 1999). Окраска оперения взрослых птиц в зимнем наряде в отечественных работах описывалась лишь поверхностно и далеко не для всех форм (Дементьев 1937; Гладков 1954; Портенко 1960; Гаврилов 1970). Более подробно, главным образом для населяющих Европу форм, окраска этого наряда описана в ряде зарубежных публикаций (Cramp 1988; Aymi 1999). Окраске же ювенильного (гнездового) и первого зимнего нарядов молодых птиц никогда не уделялось пристального внимания. В отечественной литературе, пожалуй, единственным источником, где приведены отрывочные сведения об окраске молодых особей некоторых подвидов, является работа Г.П.Дементьева (1937), но и она изобилует неточностями. Таким образом, окраска молодых особей форм комплекса жёлтых трясогузок до последнего времени оставалась описанной лишь в самых общих чертах (Гладков 1954; Гаврилов 1970; Паевский 1976). Она анализировалась в целях сравнения лишь при сопоставлении М. flava s.l. и М. citreola (Гаврилов 1970; Ильяшенко 1981). Подробные же описания окраски нарядов молодых птиц форм feldegg (включая melanogrisea) и lutea Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск 128 э

(иногда включая taivana), выделяемых в ряде работ в качестве самостоятельных видов, всегда отсутствовали. Что же касается рас Motacilla flava sensu stricto, то для большинства из них какие-либо характерные особенности окраски ювенильного наряда так и остались неизвестными. Пожалуй, только у Л.А.Портенко (1960) в описании гнездового наряда птенцов Motacilla flava отмечены некоторые отличия в окраске западных и восточных подвидов. Вероятно, такое положение дел было связано, с одной стороны, с отсутствием достаточных коллекционных материалов по молодым птицам, с другой — с чрезвычайно запутанными представлениями о количестве форм комплекса и их географическом распространении.

В данной работе группа жёлтых трясогузок — Motacilla flava sensu lato — предварительно принимается автором в составе форм iberiae, cinereocapilla, pygmaea, flavissima, flava, thunbergi, beema, lutea, zaissanensis, leucocephala, fel-degg, melanogrisea, plexa, tschutschensis, simillima, taivana и macronyx. Вопрос о существовании ещё одной формы — angarensis заслуживает специального рассмотрения, и не обсуждается в этой статье. Подразделение группировки на западный и восточный комплексы форм применяется в соответствии с известными ранее особенностями проявления полового диморфизма (Гри-чик 1991) и строения когтя заднего пальца (Редькин, Бабенко 1999). В западный комплекс при этом входят flava, thunbergi, iberiae, cinereocapilla, pygmaea, beema, lutea, flavissima, zaissanensis, leucocephala, feldegg и melanogrisea. Восточный комплекс включает формы tschutschensis, simillima, plexa, a также несколько обособленные от них taivana и macronyx.

В работе приводятся подробные описания ювенильного наряда 12 форм группы Motacilla flava s. L, встречающихся на территории бывшего СССР и сопредельных стран. Для ювенильных нарядов форм macronyx и taivana, попытка описания и сравнительного анализа которых предпринята нами ранее (Редькин, Бабенко 1999), приводятся более детальные описания, основанные на изучении более обширных коллекционных материалов.

Материал и методика

В основу статьи положены результаты обработки коллекционных материалов Зоологического музея Московского университета (далее — ЗММГУ), Зоологического института РАН (ЗИН), собственные сборы автора, а также материалы коллекции В.Н.Сотникова (Киров). Кроме того, изучены коллекционные материалы с территории России и Аляски, хранящиеся в Музее Университета штата Вашингтон им. Т.Бурка в Сиэтле, США (UWBM) и Музее Естественной истории при Университете штата Миннесота в Сен-Поле, США (UMNHM)

Во избежание ошибок в определении, при работе с большинством форм автор старался использовать коллекционные материалы, собранные в районах, населённых фенотипически чистыми популяциями той или иной формы и находящимися вдали от районов симпатрии или гибридизации. В ряде случаях использованы также шкурки особей, собранные в областях симпатрии, но только при том условии, что их принадлежность к той или иной форме была исходно определена коллектором и обозначена на оригинальной этикетке. Такие экземпляры в списках материалов в начале очерков обозначены одной звёздочкой. Таксономическая принадлежность птиц в ювенильном наряде, коллектированных при Л Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск 128

личном участии автора, определялась в соответствии с тем, к какой форме относились взрослые птицы, державшиеся при выводке. Эти экземпляры обозначены двумя звёздочками. Отдельные формы, к сожалению, оказались представленными очень ограниченным числом коллекционных шкурок, так что их описания, возможно, в дальнейшем будут уточнены при обработке более обширных материалов.

Подробнее нужно остановиться на формах flava и thunbergi. Автор не располагал коллекционными материалами из Центральной и Западной Европы — районов, населенных в основном фенотипически чистыми популяциями М. flava flava. Имевшиеся же в его распоряжении многочисленные экземпляры из Восточной Европы, на значительной части которой лежит обширная зона совместного обитания и неограниченной гибридизации flava и thunbergi (Поляков 1911, Птушенко, Гладков 1933, Птушенко, Иноземцев 1968, Мальчевский, Пукинский 1983, Гричик 1989, 1990 и др.), рассматриваются здесь совместно как материалы по популяциям смешанного характера М. flava flava / М. flava thunbergi. Три экземпляра с Украины, также изученные мной, происходят из Харьковской и Днепропетровской областей, т.е. из районов, населённых, по некоторым данным, "чистыми" популяциями flava (Степанян 1990) и удалённых к югу от зоны интерградации с thunbergi. Однако учитывая индивидуальную изменчивость окраски этих особей, соответствующую таковой в более северных — гибридных — популяциях, представляется более корректным приводить для них общее описание.

Для изучения ювенильного наряда формы thunbergi использованы материалы из наиболее северных районов: Мурманской и Архангельской обл., Ненецкого автономного округа и Республики Коми, где, согласно изучению взрослых птиц в коллекциях, особи фенотипа thunbergi, не имеющие светлых бровей, численно преобладают над белобровыми, фенотипически приближающимися к flava.

В общей сложности для составления описаний использованы 124 экз. жёлтых трясогузок в ювенильном наряде.

При описания некоторых партий оперения крыла, окраска которых имеет диагностическое значение, использован ряд традиционных сокращений. Маховые перья: ПМ — первостепенные, ВМ — второстепенные, ТМ — третьестепенные. Верхние кроющие крыла: БВКВМ — большие верхние кроющие второстепенных маховых, СВКВМ — средние верхние кроющие второстепенных маховых, МВКВМ — малые верхние кроющие второстепенных маховых, ВПРОП — верхние кроющие пропатагиальной складки (propatagium). Партии оперения, определяющие окраску испода крыла: НКК — нижние кроющие кисти, НМАРГ — нижние маргинальные кроющие, обрамляющие снизу наружный край пропатагиальной складки, НКМ — нижние кроющие маховых (2 ряда).

Общие сведения об окраске жёлтых трясогузок разных форм в ювенильном наряде

Окраска верхней стороны тела. Для всех форм подрода Budytes, включая близкий вид Motacilla citreola, основной фон общей окраски верхней стороны тела — коричневый. У различных форм, иногда у различных особей одной и той же формы, в окраске фона в различной степени развиты серый, охристый, зеленовато-коричневый (в дальнейшем изложении — оливковый) или зелёный оттенки. При этом окраска самцов и самок варьирует в одинаковой степени. Общий тон окраски верха головы (шапочки) обычно не отличается от окраски спины. Окраска зашейка у всех западных и редко у восточных форм светлее и разделяет более тёмную окраску голове. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск 128 с вы и спины. Надхвостье наиболее тёмное, с чёрными наствольными пестринами и более светлой каймой, у большинства форм коричневого оттенка.

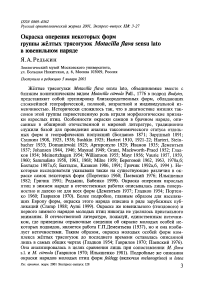

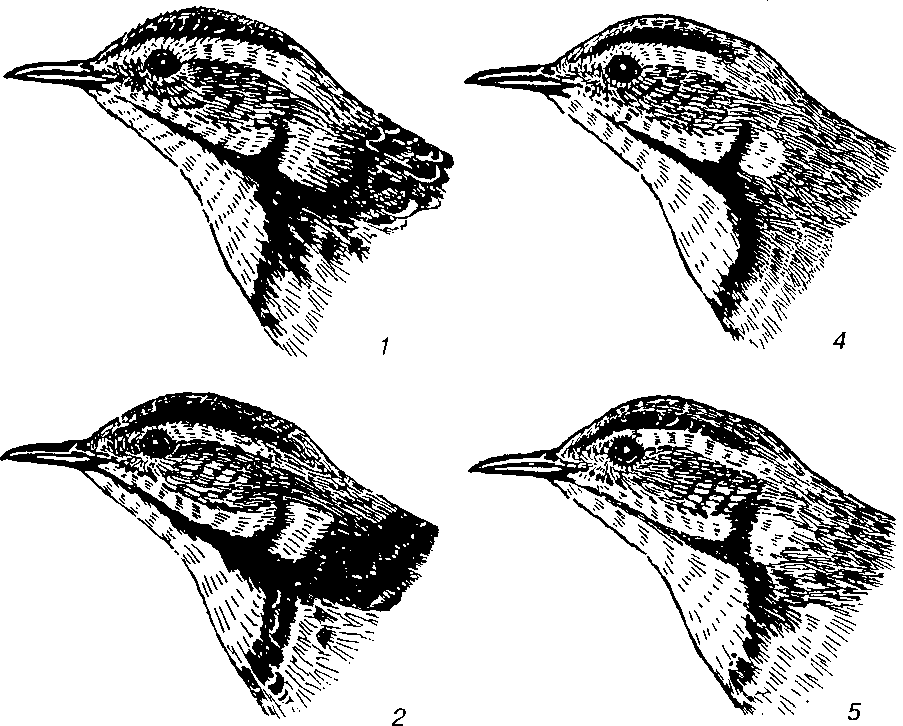

При сравнении окраски верха тела западной и восточной групп форм, сразу же становится заметным одно кардинальное отличие. У молодых птиц западных форм, всех без исключения, перья на верхней стороне головы, спине и плечах (плечевых птерилиях) с широкими чёрными пятнами в центральной части, тогда как внешние участки опахала (кайма) более светлые. Степень контраста тёмных центров и светлой каймы, а также чёткость границы между ними определяют у птенцов разных форм чешуйчатый или пёстрый характер окраски верха (рис. 1, 1 и 2 ). Лишены тёмных пятен у большинства особей только перья зашейка, выделяющиеся за счёт этого более светлой однотонной окраской. Молодые птицы северо-восточных форм (tschutschensis, simillima и plexa\ а также желтоголовой трясогузки М. citreola характеризуются абсолютно ровной однотонной окраской верха. Тёмные пятна на голове и спине отсутствуют, поэтому окраска шапочки, зашейка и спины одинаковая (рис. 1, 3 ). Близки к ним формы taivana и тасгопух, но у них в передней части спины и на плечах заметны размытые (но не чёткие, как у западных форм) тёмные пятна, не имеющие резкого контраста с более светлой каймой (рис. 1, 4 ). Важно отметить, что указанный признак демонстрирует очень резкие различия в окраске молодых птиц западной и восточной групп форм жёлтых трясогузок, а также свидетельствует о близости ювенильного наряда последних и М. citreola.

Окраска нижней стороны тела. Светлая, с обязательным развитием охристого оттенка, чаще наиболее выраженного в области груди, на боках и, иногда, подхвостье. Горло в области зоба светлее, обычно беловатое. Задняя часть груди, живот, оперение голени и подхвостье бывают также беловатыми или с развитым в разной степени жёлтым цветом.

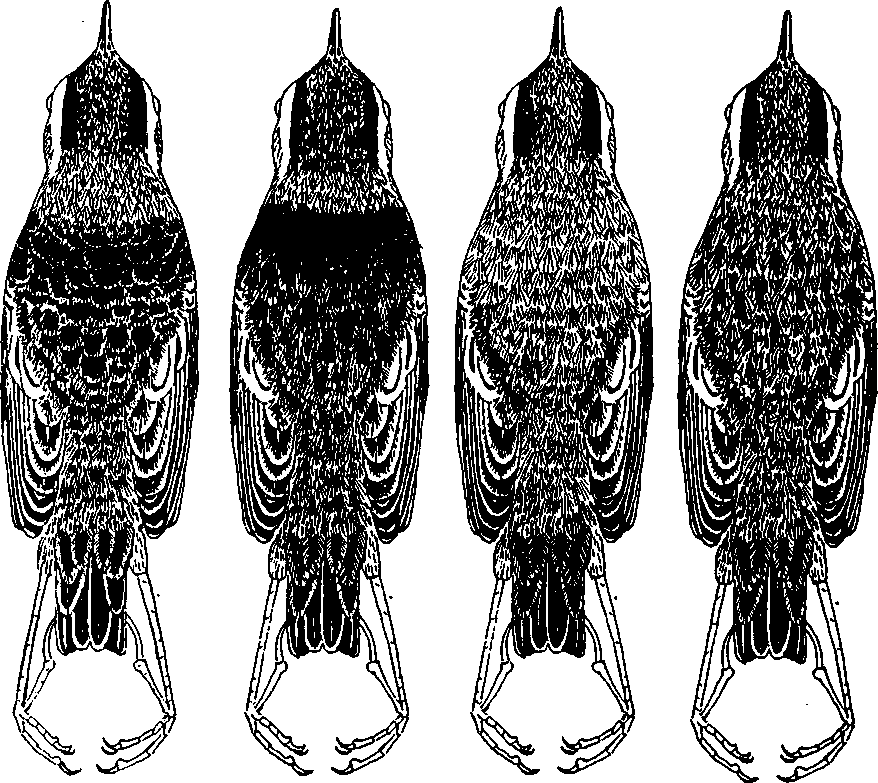

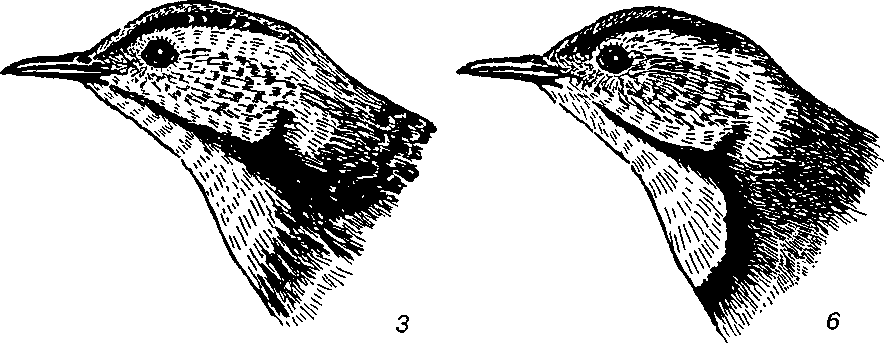

В области зоба у всех молодых хорошо выражен венчик (ожерелье) из тёмных пестрин (чёрных пятен на вершинах перьев). По бокам ожерелья пестрины концентрируются в два крупных чёрных пятна, от которых тёмная окраска простирается к заднему краю кроющих уха в виде чёрных полос по бокам горла к углам подклювья. Ожерелье, состоящее из чётких и как правило чёрных пестрин, визуально не сливающихся друг с другом, наиболее характерно для форм западной группы (рис. 2, 1 и 2, 2 ). Сплошное же ожерелье из размытых коричнево-чёрных или черноватых пестрин, напротив, сливающихся в непрерывный венчик (рис. 2, 3 ), характерно для М. citreola (Гаврилов 1970; Ильяшенко 1981), а иногда встречается и у северных и восточных жёлтых трясогузок (Портенко 1960). Кроме того, для форм plexa, tscutschensis и simillima, а также для М. citreola, характерен сероватый или коричнево-сероватый налёт на боках груди, распространенный к низу от ожерелья, который почти никогда не встречается у других форм.

Окраска головы. Окраска лба, темени и затылка у большинства молодых трясогузок соответствует окраске спины. По бокам головы над глазами и кроющими уха у разных форм в разной степени выражены светлые брови, в окраске которых всегда присутствует охристый оттенок. Брови бывают охристо-беловатые, интенсивно-охристые или охристо-жёлтые. Мелкие

Рис. 1. Характер окраски верхней стороны тела разных форм подрода Budytes в ювенильном наряде.

-

1. Чешуйчатая окраска (западные формы: beema, lutea, zaissanensis, feldegg).

-

2. Пёстрая окраска

-

3. Однотонная окраска

-

4. Однотонная окраска с размытыми тёмными пятнами (юго-восточные формы: taivana, тасгопух).

(популяции flava / thunbergi, форма leucocephala).

(северо-восточные формы: plexa, tschutschensis, simillima, а также Motacilla citreola).

Рис. 2. Тёмное ожерелье на груди некоторых форм трясогузок подрода Budytes в ювенильном наряде.

-

1. Популяции flava / thunbergi.

-

2. Motacilla feldegg.

-

3. Motacilla citreola citreola.

-

4. Motacilla (flava) simillima.

-

5. Motacilla (flava) macronyx.

2. Популяции

flava / thunbergi.

3.

Motacilla feldegg.

4.

Motacilla (flava) tschutschensis, M. (f.) simillima.

5.

Motacilla (flava) macronyx.

6.

Motacilla citreola citreola.

2. Популяции

flava / thunbergi.

3.

Motacilla feldegg.

4.

Motacilla (flava) tschutschensis, M. (f.) simillima.

5.

Motacilla (flava) macronyx.

6.

Motacilla citreola citreola.

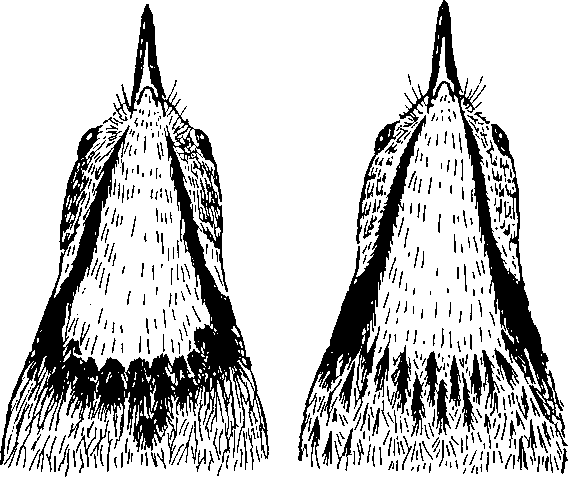

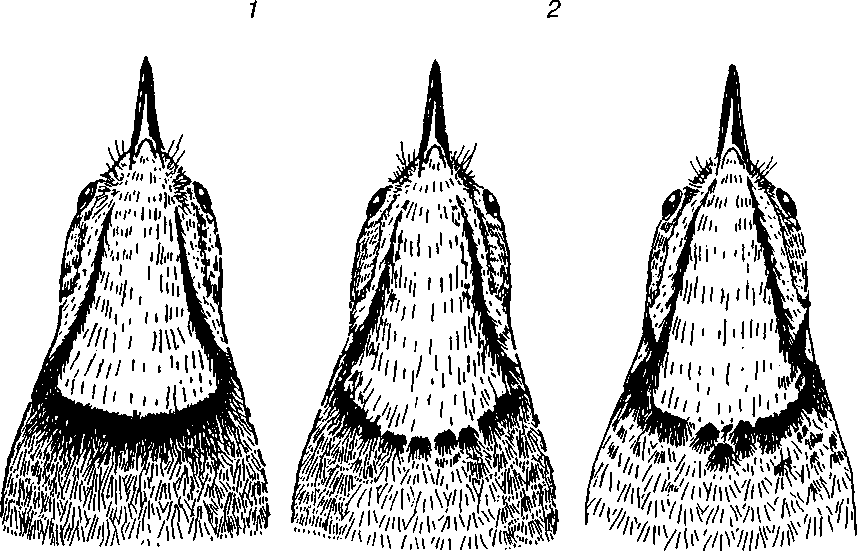

Рис. 3. Окраска головы некоторых форм трясогузок подрода Budytes в ювенильном наряде.

1. Motacilla flava beema, М. lutea.

светлые перышки вокруг глаза образуют характерное окологлазничное кольцо, оттенок окраски которого соответствует окраске брови. Поверх светлых бровей, по бокам коричневой шапочки, у всех без исключения форм (но в разной степени) выражены чёрные надбровные полосы. Кроющие уха и уздечка (участок между глазом и углом клюва) у большинства форм того же оттенка, что и шапочка, в отдельных случаях светлее последней. У большинства форм на этих перьях в разной степени развиты светлые наствольные пестрины, имеющие вид штрихов (настволий) — на кроющих уха или пятнышек — на мелких перьях под глазом. Окраска последних обычно не отличается от оттенка горла. На вершинах кроющих уха и в меньшей степени на перьях уздечки у части обсуждаемых форм бывает выражен черноватый оттенок. Позади кроющих уха светлая окраска бровей жёлтых трясогузок никогда не сливается с окраской задней части горла, вследствие чего бока шеи всегда остаются тёмными, соответствующими окраске зашейка. У М. citreola, напротив, светлые брови сливаются со светлой окраской задней части горла позади кроющих уха, поэтому бока зашейка молодых особей этого вида оказываются светлыми (рис. 3, б).

Окраска рулевых. Соотношение тёмных и белых участков окраски на 4-й, 5-й и 6-й (внешних) парах рулевых в общем соответствует таковому у взрослых особей. Стоит лишь отметить, что по краям внешних опахал 6-й и 5-й пар у молодых бывает выражен слабый охристый налёт. Окраска же трёх центральных пар рулевых чёрная, со светлой каймой по краю. Оттенок окраски на вершинах перьев часто отличается от окраски каймы на всем остальном протяжении опахала.

Окраска крыльев. В окраске варьируют оттенки светлых участков — каймы внешних опахал маховых, ВКВМ, а также окраска ВПРОП. Оперение испода крыла (НКМ, НКК и НМАРГ) всегда светлое, у разных форм на нём варьирует только развитие охристого и жёлтого оттенков. Нужно отметить, что вершины ПМ и ВМ у все без исключения форм беловатые, независимо от вариаций окраски каймы внешних опахал. На ТМ кайма более широкая и размытая, охватывает вершины перьев и простирается на внутренние опахала. В отличие от взрослых птиц, имеющих светлые вершины только на БВКВМ и СВКВМ, у молодых трясогузок более узкие, но столь же чётко выраженные светлые вершины имеются ещё и на МВКВМ.

Описания окраски ювенильного наряда отдельных формMotacilla flava beema (Sykes, 1832) Белоухая жёлтая трясогузка

Материал: 1)* самец, 27 июня 1882, Оренбургская обл., Буранная; 2)* sex-?, 2 июля 1862, Оренбургская обл., Общий Сырт, р. Башкирка; 3)* sex-?, 3 июля 1862, там же; 4)* самец-?, 15 июля 1934, Сев.-Зап. Казахстан, западный берег оз. Ак-Суат; 5)* самец, 15 июля 1934, там же; 6)* самка, 17 июля 1934, там же; 7)* самка, 28 июня 1899, Казахстан, оз. Кургальджин; 8) самец, 19 июля 1885, окр. Красноярска, о-в Телячий; 9) самка, 22 июля 1886, окр. Красноярска, о-в Конный; 10) самец, 12 июля 1912, окр. Красноярска, у Монастырской горы близ с. Торгашино; 11)* самец, 18 июля 1987, Тува, р. Уюк, оз. Ак-Холь; 12)** самец, 1 июля 1999, Тува, оз. Хадын; 13)** самка, 22 июня 1999, Тува, оз. Торе-Холь; 14)** самец, 22 июня 1999, там же. (№№ 4—6, 11 — коллекция ЗММГУ; №№ 1-3, 7-10 - колл. ЗИН; №№ 12-14 - колл. UWBM)

Окраска фона верхней стороны тела молодых Ьеета значительно светлее и ярче, чем у птиц популяций flava/thunbergi, и в среднем бледнее, чем у feldegg и leucocephala. Основной оттенок окраски варьирует от бледного коричневато-серого до более яркого коричневато-охристого или коричневато-оливкового. Чёрные центры перьев сконцентрированы в передней части спины и на плечевых перьях и в среднем менее выражены на других участках. Из-за резкого контраста между ними и светлой каймой рисунок верхней стороны тела в целом имеет чешуйчатый характер. Зашеек светлый, всегда без тёмных пятен. На голове у некоторых экземпляров сильно развитая светлая кайма полностью маскирует тёмные центры перьев, в результате чего шапочка полностью сливается с зашейком. Кайма перьев надхвостья варьирует от бледно-коричневатой до оливково-коричневой или коричневато-охристой. На вершинах перьев кайма всегда более светлая.

Общая окраска нижней стороны тела у большинства экземпляров белая, с охристым налётом, выраженным на горле, в области груди, на голенях и подхвостье, часто также на боках живота. У 3 экземпляров на животе, голенях, подхвостье и в нижней части груди заметен бледно-жёлтый оттенок. Горло у всех особей с охристым оттенком.

Ожерелье в области зоба состоит из некрупных чётких чёрных пестрин, не образующих сплошного венчика. Часто по бокам груди бывают выражены мелкие пестрины второго ряда. Тёмные полосы по бокам горла чёткие, но довольно узкие у большинства особей, достигающие углов подклювья.

Окраска перьев уздечки и верхней части кроющих уха соответствует окраске верха головы, вершины перьев слегка черноватые (рис. 3, 7 ). В нижней части кроющих уха развиты широкие светлые наствольные пестрины, под глазом перья почти полностью светлые. Светлая бровь хорошо выражена, широкая, всегда достигает краёв надклювья. Её окраска варьирует от чисто-белой до беловато-охристой, иногда со слабым желтоватым оттенком. Чёрные надбровные полосы всегда чётко выражены, обычно узкие, примерно у половины экземпляров не достигающие краёв надклювья.

Окраска каймы рулевых перьев варьирует от зеленовато-белой до зеленовато-жёлтой. Вершины перьев охристо-беловатые. Окраска каймы внешних опахал ПМ и ВМ варьирует от серовато или охристо-белого до желтовато-белого. Окраска каймы ТМ серовато-белая, иногда с охристым налётом или желтовато-белая. Вершины БВКВМ белые с желтоватым оттенком по краю. Окончания СВКВМ белые, иногда с бледно-охристым налётом и желтоватым краем. МВКВМ с серовато-палевыми, реже светло-охристыми вершинами. ВПРОП того же оттенка, что и светлая кайма оперения спины, в редких случаях бледнее её. НКК, НМАРГ и НКМ чисто-белые со слабым охристым налетом на вершинах.

Примечания. По окраске к экземплярам проанализированной серии очень близки 3 экз. (колл. ЗИН) с крайнего северо-запада Казахстана, входящего в зону интерградации форм flava и Ьеета (Гаврилов 1970; Степанян 1990).

Motacilla lutea (S.G.Gmelin, 1774) Желтолобая трясогузка

Материал: 1)** самец, 15 июля 2000, Кировская обл., Уржумский р-н, окр. с. Бол. Рой, пойма р. Вятка; 2)** самка, 15 июля 2000, там же; 3)** самец, 18 июля 2000, Ки- Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск 128 1 1

ровская обл., Малмыжский р-н, окр. с. Мари-Малмыж, пойма Вятки; 4)** самка, 18 июля 2000, там же; 5)** самка, 19 июля 2000, Кировская обл., Вятско-Полянский р-н, окр. дер. Каракули, пойма Вятки; б)* самец, 3 июля 1891, Башкирия, Ангасяк; 7)* самец, 3 июля 1891, там же; 8)* sex-?, 6 июля, Оренбург. (№№ 1, 2, 4, 5 — колл. ЗММГУ; № 3 — колл. В.Н.Сотникова; №№ 6-8 — колл. ЗИН).

Общий тон окраски верхней стороны тела варьирует от яркого оливково-рыжего (№ 1) до бледного коричневато-серого. По степени контраста между чёрными центрами перьев спины и светлой каймой сходны с М. / Ьеета. Также обладают чешуйчатым рисунком, в среднем, видимо, несколько более ярким. Зашеек однотонный, светлее спины. В области крестца оттенок незначительно ярче, чем на спине. Окраска каймы перьев надхвостья варьирует от ярко-рыжей (№ 1) до светло-охристой.

Окраска низа у большинства экземпляров беловатая, с широко распространённым (включая голени и подхвостье) бледно-охристым налётом. На груди и боках живота охристый оттенок наиболее интенсивен, на боках шеи и горле ослаблен или в редких случаях отсутствует. В центральной части живота охристый налёт развит минимально, здесь же у большинства особей незначительно развит жёлтый оттенок. У экземпляра № 1 живот, нижняя часть груди, подхвостье и голени яркие, охристо-жёлтые.

Ожерелье в области зоба из чётких чёрных пестрин, расположенных чаще всего в один или два ряда. Чёрные полосы по бокам горла резко выраженные, узкие, обычно достигающие краев подклювья.

Верхняя часть кроющих уха тёмная, соответствует окраске верхней стороны головы. Центральные и нижние кроющие уха светлые, с черноватокоричневыми вершинами. Под глазом мелкие пёрышки почти полностью светлые. Черноватые вершины на них почти не выражены. Бровь над глазом широкая, достигающая краев надклювья. Её цвет варьирует от охристо-беловатого до желтовато-охристого. Чёрные надбровные полосы выражены примерно в той же степени, что и у M.f. Ьеета.

Центральные рулевые с зеленоватой или лимонно-беловатой каймой, у экз. № 1 — охристо-жёлтые. Вершины охристо-белые или охристые. Светлая кайма внешних опахал ПМ, ВМ и ТМ зеленовато-белая или зеленовато-жёлтая, на ТМ с охристым оттенком. Цвет вершин БВКВМ, СВКВМ и МВКВМ от охристо-беловатой до интенсивно охристой с желтовато-зелёным краем. ВПРОП бледные, охристо-сероватые или беловато-охристые. НКК, НМАРГ и НКМ чисто-белые или со слабым желтоватым оттенком по краю.

Motacilla flava flava Linnaeus, 1758 Обыкновенная жёлтая трясогузка; популяции со смешанными признаками М. Jlava flava /M.f. thunbergi

Материал: 1) sex-?, 15 июня 1895, Польша, окр. Варшавы; 2) самец, 17 июня 1912, Белоруссия, Минская обл., г. Слуцк; 3) sex-?, 2 июля 1915, Украина, Киевская обл.; 4) самец, 30 июня 1889, Украина, Харьковская обл., р. Бабка; 5) sex-?, 3 августа 1916, Украина, Днепропетровская обл., Новомосковский р-н, Игрень; 6) sex-?, 3 августа 1916, там же; 7) sex-?, 6 июля 1875, окр. Санкт-Петербурга, Петергоф; 8) sex-?, 7 июля 1970, Ленинградская обл., окр. ж.-д. ст. Ручьи; 9) самец, 15 июля 1911, Новгородская обл., дер. Вылеги; 10) самец, Пиюля 1897, Смоленская обл., Духовщинский р-н, Боярщина; 11) sex-?, 26 июня 1903, Калужская обл.; 12) sex-?, 27 июня 1903, там же; 13) sex-?, 2 июля 1915, Калужская обл., берег р. Ока у Калуги; 14) самец, 21 июня 1910, Москов- ская обл., Ногинский р-н, дер. Пуршево; 15) самец, 28 июня 1910, Московская обл., Ногинский р-н, дер. Саввино; 16) sex-?, 9 июля 1911, Московская обл., Можайский р-н, дер. Игумново; 17) самец, 24 июля 1911, Московская обл., Можайский р-н; 18) sex-?, 17 июня 1912, Московская обл., Ногинский р-н, торфяные карьеры; 19) самец, 28 июля 1949, Московская обл., Одинцовский р-н, Глубоко-Истринский заказник; 20) самец, 18 июня 1998, Тульская обл., Веневский р-н, окр. г. Венев; 21) sex-?, 21 июля 1930, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Тёплый Стан; 22) самец, 15 июля 1907, Ульяновская обл., окр. пос. Сурское; 23) самец, 10 июля 1991, Кировская обл., Кирово-Чепецкий рн, рыбхоз "Филипповка" у дер. Исаковцы; 24) sex-?, 17 июля 1993, там же. (№№ 2, 3, 1122 — колл. ЗММГУ; №№ 1, 4-10 — колл. ЗИН; №№ 23, 24 — колл. В.Н.Сотникова)

Общая окраска верха темнее, чем у beema, lutea, zaissanensis, leucocephala и feldegg. У большинства экземпляров чёрные центры перьев наиболее отчётливо выражены на верхней стороне головы, в передней части спины и на плечах, несколько менее чётко — в задней части спины и области поясницы, всегда отсутствуют на зашейке. Ширина каймы, определяющей окраску фона, варьирует. В большинстве случаев границы тёмных центров перьев и более светлой краевой каймы весьма размыты, что обусловливает пёстрый характер окраски. Только у единичных особей в верхней части спины и на плечах заметна контрастная светлая кайма, в результате чего эти участки оперения имеют чешуйчатый рисунок. У большинства изученных экземпляров на вершинах перьев верха тела развит охристый налёт.

Общие оттенки фона окраски верха варьируют в довольно широких пределах. У подавляющего большинства особей распространена оливковокоричневая окраска, реже встречается оливково-серый и, иногда, чистый коричневый оттенок. У 3 экземпляров (№№ 2, 8 и 20) кайма очень узкая, тёмно-коричневая, практически сливающаяся с окраской тёмных центров перьев, поэтому верхняя сторона тела в целом выглядит чёрно-коричневой. В области крестца оперение лишь незначительно ярче, чем на спине. Окраска каймы перьев надхвостья обычно соответствует основному цвету фона верхней стороны тела.

Окраска низа тела охристо-беловатая, более чем у половины птиц с бледно-жёлтым оттенком в области живота, на подхвостье, голенях, иногда нижней части груди. Лишь в редких случаях этот оттенок покрывает всю нижнюю часть тела. У одного экземпляра (№ 12) на животе, подхвостье и голенях выражен ярко-жёлтый оттенок. У части особей жёлтый цвет в окраске нижней стороны тела полностью отсутствует. Охристый оттенок как правило сконцентрирован на груди, боках живота, голенях и подхвостье. У некоторых птиц бледно-охристый оттенок развит на горле.

Чёрное ожерелье в области зоба выражено в разной степени. У большинства экземпляров оно представлено одним или двумя рядами чётких пестрин, никогда не образующих слитного венчика (рис. 2, 7 ). Величина пестрин варьирует от довольно широких до очень мелких. У единичных особей тёмные пятна сконцентрированы только по бокам зоба. Тёмные полосы по бокам горла всегда чёткие, но чаще не очень широкие и не достигающие краев подклювья. У одного экземпляра (№ 8) на боках груди к низу от ожерелья выражен тёмно-серый оттенок, как у северо-восточных форм plexa, tschutschensis и simillima.

Окраска боков головы в целом темнее, чем у Ьеета и lutea (рис. 3, 2 ). Оттенок окраски уздечки и кроющих уха всегда соответствует окраске верхней стороны головы. На перьях в нижней части кроющих уха и под глазом всегда развиты светлые наствольные штрихи. Светлая бровь над глазом относительно узкая, но всегда достигающая заднего края надклювья, всегда с охристым оттенком различной интенсивности, в некоторых случаях с желтоватым налётом. Чёрные надбровные полосы всегда чётко выражены, обычно узкие. У большего числа экземпляров они достигают примерно половины длины уздечки, у немногих — заднего края надклювья.

Оттенок светлой каймы рулевых варьирует от беловато-охристого до зеленовато-жёлтого, вершины перьев охристые или беловатые.

Окраска внешних опахал ПМ и ВМ варьирует от беловатой или охристо-беловатой до зеленовато-жёлтой, а ТМ — от светло-охристой или зеленовато-серой до зеленовато-жёлтой. БВКВМ с охристо-беловатыми вершинами, причём у большинства особей со слабым желтоватым оттенком по краю, у отдельных экземпляров — с зеленовато-жёлтым краем. Вершины СВКВМ беловатые или светло-охристые, у некоторых особей с жёлтым оттенком. МВКВМ и ВПРОП охристо-беловатые или светло-охристые. НКК, НМАРГ и НКМ чисто-белые, иногда с охристым или лимонным оттенком по краю.

Motacilla flava thunhergi (Billberg, 1828) Североевропейская жёлтая трясогузка

Материал: 1) самка, 29 июня 1921, Мурманская обл., оз. Имандра; 2) самец, 12 июля 1925, Мурманская обл., р. Иоканьга; 3) самец, 9 июля 1929, Архангельская обл., дер. Малошуйки в 50 км от Онеги; 4) sex-?, 8 августа 1933, Большеземельская тундра, р. Шапкина, 20 км ниже Бонды; 5) sex-?, 24 июля 1929, Коми, берег р. Печора у с. Са-виноборское; 6) sex-?, 7 августа 1930, Коми, р. Печора, Усть-Уса. (№№ 1, 5, 6 — колл. ЗММГУ; №№ 2-4 - колл. ЗИН)

Из всех форм западного комплекса окраска верха наиболее тёмная. Общий фон окраски верха коричневый. Характер окраски верха разнообразный. Только у одного экземпляра (№ 3) отмечена пёстрая окраска, сходная с рисунком верха у птиц более южных популяций flava/thunbergi. Для 3 особей (№№ 4, 5 и 6) характерны размытые более тёмные пятна в центральной части перьев шапочки, спины, плечевых партий и поясницы. Экземпляр № 1 отличается от них однотонно окрашенными перьями на спине, тогда как на шапочке и плечах распространены перья с неясными тёмными пятнами, аналогичными таковым предыдущих птиц. Наконец, у экземпляра № 2 окраска верхней стороны тела полностью однотонная, неотличимая от окраски северосибирской формы plexa. Зашеек выделяется более светлым оттенком только у двух особей (№№ 1 и 6). У всех остальных окраска зашейка не отличается от окраски верха головы и спины, как и у северо-восточных форм комплекса. Перья надхвостья у всех птиц с широкими тёмными центрами и охристо-коричневой каймой.

Окраска нижней стороны тела с хорошо развитым охристым оттенком, распространённым так же, как у особей популяций flava/thunbergi. У 4 экз. (№№ 2, 4, 5, 6) в области живота незначительно развит бледно-жёлтый оттенок. Ожерелье на груди соответствует таковому у птиц популяций flava/ 14 Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск 128

thunbergi (№№ 3, 4, 6) или состоит из более широких размытых пестрин. Тёмные полосы по бокам горла чёткие, всегда достигающие заднего края подклювья. На боках груди к низу от ожерелья у 4 экз. (№№ 1, 2, 4, 6), как и у особей plexa или tschutschensis, развит тёмный сероватый налет.

Окраска кроющих уха и уздечки у 4 экз. (№№ 3, 4, 5 и 6) — как и у птиц из популяций flava / thunbergi. У экземпляров № 1 и № 2 более тёмная, с очень узкими светлыми наствольными штрихами в нижней части, похожая на окраску кроющих уха молодых plexa. У двух экземпляров (№№ 3 и 6) светлые брови, такие же, как у особей из популяций flava / thunbergi, у остальных четырёх заметно более узкие, выраженные над уздечкой слабо и довольно чёткие только над кроющими уха. Чёрные полосы по бокам шапочки узкие, но более размытые, чем у птиц из популяций flava / thunbergi, обычно не достигающие основания надклювья.

Кайма внешних опахал ПМ и ВМ беловатая с желтоватым или зеленоватым налётом по краю. Светлые участки опахал ТМ сероватые, со светлозеленоватым оттенком, более ярким по краю. Окраска вершин БВКВМ и СВКВМ беловато-охристая с желтоватым оттенком. Кайма МВКВМ и вершины ВПРОП беловато-охристые. НКК, НМАРГ и НКМ белые с желтоватым оттенком на вершинах.

Motacilla flava zaissanensis (Polyakov, 1911) Зайсанская жёлтая трясогузка

Материал: 1) самка, 16 июля 1909, Восточный Казахстан, южный берег оз. Зай-сан; 2) самка, 17 июля 1909, там же (колл. ЗММГУ)

Окраска верхней стороны тела обоих изученных экземпляров этой формы наиболее контрастная, резко отличающаяся от окраски большинства особей других форм комплекса. Чёрные центры перьев резко выражены по всей верхней стороне тела, включая верх головы, зашеек, заднюю часть спины и область поясницы. Окраска светлой каймы перьев очень бледная. У одного экземпляра коричневато-пепельного оттенка, у второго зеленовато-пепельная, при этом вершины перьев ещё более светлые, с беловатым оттенком. Перья надхвостья с узкой светло-охристой каймой.

Окраска всей нижней стороны тела беловатая. Охристый оттенок у молодых птиц этой формы выражен в наименьшей степени в виде очень слабого налёта в области груди. На вершинах перьев груди, живота, голеней и подхвостья заметен едва уловимый желтоватый налёт.

Ожерелье на груди из чётких чёрных пятен, а также второго ряда боле мелких пестрин по бокам груди. Чёрные полосы по бокам горла чётко выражены, широкие, достигающие краев подклювья.

Уздечка и кроющие уха в основном светлые с черноватым оттенком на вершинах. Верхняя часть кроющих уха того же оттенка, что и кайма перьев верхней стороны головы. Светлая бровь узкая, чётко выраженная, достигает углов надклювья. Надбровные чёрные полосы широкие, из-за сильного развития тёмных центров перьев на верхней стороне головы выглядят размытыми.

Кайма рулевых у одного экземпляра зеленовато-белая, у второго оливково-зеленоватая, вершины, соответственно, охристо-беловатые и светлоохристые. Кайма внешних опахал ПМ, ВМ и ТМ у одного экземпляра Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск 128 1 С грязно-белая, у другого со светло-зеленоватым оттенком по краю. Окраска краёв внешних опахал БВКВМ сходна с оттенком каймы маховых перьев, однако их вершины у обоих экземпляров чисто-белые. Вершины СВКВМ и МВКВМ белые, с едва уловимым охристым налётом по краям. ВПРОП белые, с очень бледным охристым налётом. НКК, НМАРГ и НКМ белые.

Motacilla flava leucocephala (Przevalski, 1887) Белоголовая жёлтая трясогузка

Материал: 1)* sex-?, 27 июня 1987, Тува, северный берег оз. Убсу-Нур; 2)* sex-?, 29 июня 1989, Тува, оз. Торе-Холь; 3) sex-?, 08 июля 1976, Северо-Западная Монголия, оз. Хойт-Далай-Нур (колл. ЗММГУ).

Общая окраска верхней стороны тела столь же светлая, что и у наиболее светлых особей Ьеета, но значительно более яркая. Оттенок окраски каймы более желтовато-охристый, менее коричневатый. Тёмные центры перьев выражены на голове, спине и плечах, почти не выражены в области крестца и отсутствуют на зашейке, в результате чего последние выглядят светлее. Границы тёмных центров перьев и светлой каймы выражены у этой формы менее резко, чем у Ьеета, lutea, zaissanensis и feldegg, поэтому окраска верха в большей степени отличается пёстрым, а не чешуйчатым рисунком. На голове у 2 экз. тёмные центры перьев сильно маскируются светлой каймой, за счёт чего окраска шапочки почти сливается с окраской зашейка. Перья надхвостья с широкой рыжеватой каймой.

Нижняя сторона тела охристо-белая, у всех изученных экземпляров лишена жёлтой окраски. Центральная часть живота чисто-белая. На груди, а также в несколько меньшей степени на горле, боках живота и перьях подхвостья, развит охристый оттенок.

Ожерелье в области зоба состоит из широких и чётких чёрных пестрин, не образующих слитного венчика. У одного экземпляра по бокам груди выражены ещё два дополнительных ряда более мелких пестрин. Тёмные полосы по бокам горла резко выражены, широкие, у 2 экземпляров достигающие краев подклювья.

Уздечка и нижняя часть кроющих уха светлые с коричневатыми вершинами. Верхняя часть кроющих уха того же оттенка, что и верх головы. Светлая бровь широкая, беловато-охристая, отчётливо выраженная только над глазом и кроющими уха, а спереди сливающаяся со светлой окраской уздечки. Чёрные надбровные полосы узкие, у всех изученных экземпляров частично замаскированные светлой каймой на вершинках.

Светлая кайма и вершины рулевых охристо-беловатые. Кайма ПМ и ВМ белая с бледно-желтым оттенком по краю. ТМ с охристо-желтоватой светлой каймой. Светлые края БВКВМ с ярким желтовато-охристым оттенком, вершины более беловатые. Вершины СВКВМ и МВКВМ охристобеловатого оттенка. ВПРОП у одного экземпляра охристо-беловатые, у двух яркие желтовато-охристые, того же оттенка, что и окраска зашейка. НКК, НМАРГ и НКМ чисто-белые.