Окружающая среда и диета населения раннего средневековья европейского северо-востока (по данным изотопно геохимического анализа антропологических материалов из могильников V-VII вв. н.э.)

Автор: Силаев В.И., Белицкая А.Л., Туркина Т.Ю., Смолева И.В., Хазов А.Ф., Киселва Д.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 3 (39), 2019 года.

Бесплатный доступ

Впервые проведенные изотопногеохимические исследования антропологических материалов в бассейнах Вычегды и Печоры свидетельствуют об обитании здешнего раннесредневекового населения в условиях влажного и холодного климата ландшафтов пограничья лес/лугопастбищные угодья. Основу пищевого рациона составляла животнобелковая пища, в которую, наряду с мясом травоядных животных, в значительной доле входила речная, преимущественно хищная рыба. Гендерные различия по диете в исследуемой популяции людей были несущественными. Качественный рацион питания обеспечивал достаточно благоприятные условия существования людей на территории европейского Северо Востока в раннем средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/149128853

IDR: 149128853 | УДК: 902/904:552.08 | DOI: 10.19110/1994-5655-2019-3-53-64

Текст научной статьи Окружающая среда и диета населения раннего средневековья европейского северо-востока (по данным изотопно геохимического анализа антропологических материалов из могильников V-VII вв. н.э.)

Целенаправленные и системные исследования биоматериала из археологических памятников физико-химическими методами начались в мире примерно с середины 1980-х гг. [1]. К настоящему времени в этой области научных исследований сформировалось несколько основных направлений, в том числе: 1) анализ химического состава и содержания некоторых микроэлементов (обычно – Sr, Ba, Pb) в костях как экологических индикаторов среды обитания, маршрутов миграции, социального статуса людей; 2) анализ изотопного состава C, O, N, H в биоапатите и костном коллагене как источника информации о палеоклимате, питьевой воде и диетах.

К настоящему времени осуществлены многочисленные экологические реконструкции условий обитания, пищевых рационов континентального и морского типов, трофических цепей, особенностей обмена веществ в организмах, патологий и болезней, демографических тенденций людей современного физического типа в хронологическом диапазоне от плейстоцена до современности [2–6]. Разработана система изотопных критериев социальной структуры, основанная на диетарных различиях внутри человеческих популяций [7].

На территории европейского Северо-Востока достаточно представительные палеоантропологические материалы были собраны при исследованиях могильников раннего железного века, раннего и позднего средневековья. В настоящей статье публикуются результаты изотопно-геохимических исследований антропологических материалов из могильников раннего средневековья (V–VII вв. н.э.) на территории Повычегодья, полученные для севера европейской части России впервые. Исследования могильников проводились сотрудниками отдела археологии Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН Э.А. Савельевой, К.С. Королёвым, Л.И. Ашихминой, И.О. Васкулом, А.Л. Багиным и Т.Ю. Туркиной [8].

Археологический контекст

Одним из ключевых моментов древней истории европейского Северо-Востока (далее ЕСВ) стала середина I тыс. н.э., когда в регионе появляется новый тип памятников – курганные могильни-ки ∗ . Ареал их распространения охватывает бассейны Вычегды (Вомынъягский, Эжольский, Юванаяг-ский, Борганъёльский, Шойнаягский, Угдымский II и Веслянский I могильники) и Печоры (Сэбысьский могильник). Эти памятники существовали короткое время (II пол. V–VII вв. н. э.), отразив события эпохи Великого переселения народов на крайнем северо-востоке Европы. Появление на территории ЕСВ курганных могильников связано с проникновением из Прикамья групп населения с материальной культурой кочевнического мира [9]. К ранним памятникам относятся Вомынъягский, Юванаягский, Эжольский, Шойнаягский, Сэбысьский, Угдым II (ранняя группа) (II пол. V – I пол. VI вв. н. э.), к поздним – Борганъ-ёльский и Веслянский I могильники (VI–VII вв. н. э.).

Преобладающий способ захоронения в курганных могильниках – ингумация. Типичное расположение костных останков в погребениях – на дне в

∗ Именно этот термин устоялся в научной литературе для памятников подобного рода, однако более корректными для них будут дефиниции «курганно-грунтовые некрополи» или «могильники с захоронениями под насыпями», поскольку на всех памятниках есть грунтовые части, а высота насыпей не превышает 1 м.

анатомическом порядке: умерших хоронили вытянуто на спине, головой к реке или ногами вниз по течению. Погребальный инвентарь состоит преимущественно из боевого оружия и защитного снаряжения, украшений, в том числе из благородных металлов, и культовых предметов. Орудия труда и быта на памятниках единичны.

Наряду с проблемами генезиса, хронологии и периодизации этнокультурной принадлежности памятников в настоящее время особенно актуальными становятся вопросы экологической реконструкции среды обитания, выявления особенностей хозяйствования и рационов питания раннесредневекового населения ЕСВ. Перспектива научного прорыва в исследовании этих вопросов может быть обеспечена лишь широким использованием экспериментальных методов, применяющихся, в частности, в современной минералогии и геохимии [10,11].

Общая характеристика объектов исследований

Объектом изотопно-геохимических исследований послужила коллекция антропологических материалов (костей человека) из шести важнейших могильников раннего средневековья на рассматриваемой территории – Эжольского, Борганъёльского, Юванаягского, Угдымского II (бассейн Вычегды) и Сэбысьского (бассейн Печоры) (рис. 1).

Памятники расположены на невысоких песчаных дюнах надпойменных «боровых» террас, примыкающих к руслам рек или старичным озёрам. Визуально они выражены в виде небольших насыпей и провалов над могилами и курганными канавками. Количество захоронений составляет 15–48 на одном памятнике, число погребений с костными останками – 2–35 (13–73 %). Погребения вытянуты одним (поздние памятники) или двумя (ранние памятники) рядами, ориентированными на воду, вдоль террасы или перпендикулярно ей.

Погребения в могильниках приурочены к верхам песчаных отложений. Глубина захоронений, как правило, не превышает 1 м, чаще всего она составляет 0,40–0,50 м. Только на Юванаягском могильнике средняя глубина погребений достигает 0,80 м. В силу особенностей почв костные останки сохранились, в основном, в виде тлена.

В число 19 проанализированных образцов вошли зубы и фрагменты челюстей, черепов, позвонков, суставных костей конечностей как мужчин, так и женщин (табл. 1, определения В.И. Хартанови-ча, МАЭ, С.-Петербург). По данным антропологов, биологический возраст погребенных индивидуумов составил 20–40 лет для женщин и 18–50 лет для мужчин. По оценкам А.П. Бужиловой, для первых он соответствует примерно средней продолжительности жизни в рассматриваемую эпоху (32 года), а для вторых уступает таковой (34 года) два–три года. Выявляющийся факт кажется аномальным, поскольку обычным для средневековья являлась статистически большая продолжительность жизни как раз у мужчин.

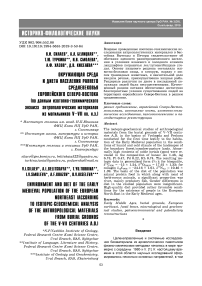

Рис. 1. Карта расположения могильников раннего средневековья на территории европейского Северо-Востока (а) и их привязка к кривой глобального изменения средней температуры на поверхности Земли в этот период (б). Могильники: 1 – Эжольский, 2 – Юванаягский, 3 – Борганъёльский, 4 – Угдым, 5 – Сэбысь. Климатические экстремумы: I – римский оптимум (0–400 лет н. э.), II – климатический минимум раннего средневековья (400–1000 лет), III – средневековый оптимум (1000–1300 лет). Вторжение гуннов – начало эпохи Великого переселения народов. 536 г . – сочетание извержения супервулкана в Исландии и гигантской песчаной бури в Сахаре – 18 месяцев непрерывной зимы и голода.

Fig.1. The map of the location of the Early Medieval burial grounds in the territory of the European Northeast of Russia (a) and their association with the curve of the global change of the average temperature on the Earth's surface (b). Burial grounds: 1 – Ezhol, 2 – Yuvanayag, 3 – Borganyol, 4 – Ugdom II, 5 – Seby. Climatic extremes: I – Roman optimum (0–400 years A.D.), II – Early Medieval pessium (400–1000 years A.D.), III – Medieval optimum (1000–1300 years A.D.). The invasion of the Huns – beginning of the era of the Great Migration. The year 536 – a combination of super volcano eruption in Iceland and a giant sandstorm in the Sahara - 18 months of uninterrupted winter and famine.

Таблица 1

Исследованные образцы костей человека из могильников раннего средневековья

Table 1

Studied samples of human bones from burial grounds of the Early Middle Ages

|

№ обр |

Могильник |

Возраст, века |

Характеристика |

|

65 кол |

Сэбысьский, р. Ижма, |

V–VI |

Череп, мужчина 30–40 лет |

|

75 |

Юванаягский, р. Нившера |

V–начало VI |

Череп |

|

77 |

« |

« |

Зуб |

|

78 |

Борганъёльский, р. Нившера |

VI |

Трубчатая кость ноги |

|

81 |

Угдымский II, грунтовый, р. Угдым |

V–VI |

Челюсть |

|

82 |

Угдым III (поселение) |

« |

Череп |

|

113 |

Эжольский, р. Вычегда |

« |

« |

|

114 |

« |

« |

« |

|

115 |

« |

« |

Череп, женщина |

|

117 |

« |

« |

Череп с зубом, женщина 20–25 лет |

|

118 |

« |

« |

Череп, женщина 30–40 лет |

|

119 |

« |

« |

Челюсть, женщина 40–50 лет |

|

120 |

« |

« |

Череп, женщина, около 50 лет |

|

121 |

« |

« |

Шейный позвонок |

|

122 |

« |

« |

Череп, мужчина 20–30 лет |

|

131 |

« |

« |

Сустав руки, мужчина |

|

135 |

« |

« |

« |

|

136 |

« |

« |

Череп, женщина, 18–20 лет |

|

142 |

« |

« |

Позвонок |

Исследованные образцы костей представлены фрагментами размером от 10×10 до 85×35 мм. Образцы характеризуются относительно плохой сохранностью – имеют преимущественно буроватую или серовато-бурую окраску, повышенную пористость вплоть до некоторой рыхловатости, местами кости подверглись локальному оксидному ожелез- нению и омарганцеванию (рис. 2). Валовый химический состав образцов, мас. %: CaO 45.57 ± 8.19; P2O5 35.34 ± 4.26; SO3 0.19 ± 0.06; MgO 0.41 ± 0.15; MnO 0.22 ± 0.30; SrO 0.02 ± 0.02; ZnO 0.04 ±0.09; CuO 0.003 ± 0.008; Na2O 0.42 ± 0.17; K2O 0.30 ± 0.19; SiO2 13.26 ± 9.43; TiO2 0.11 ± 0.07; Al2O3 2.29 ± 1.79; Fe2O3 0.81 ± 0.41. Пересчет этих данных на нор-

гильников раннего средневековья.

Fig. 2. Appearance of bone fragments from burial grounds of the Early Middle Ages.

Рис. 2. Внешний вид костных фрагментов из мо- мативно-минеральный состав показывает, что содержание биоапатита в составе минеральной компоненты ископаемых костей колеблется в пределах 53–98 мол. % в очевидной зависимости от содержания в них иллювиированной примеси вещества костеносных грунтов. Последние, судя по нормативно-минеральному составу, варьируются от хло-рит-гидрослюдистых песков (Угдым, Эжольский) до гидрослюдисто-хлоритовых супесей (Юванаягский, Борганъёльский, Сэбысь), что вполне комплементарно данным археологических раскопок.

В составе исследованных костей обнаружено 59 микроэлементов, в том числе 13 элементов-эс-сенциалов (K, Be, Rb, Ag, Zn, Cd, Pb, Mo, Th, Bi, As, Se, S), 19 физиологически-активных (Li, Sr, Ba, Cs, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ga, Sn, Cr, Ti, V, Y, Zr, Hf, U, Sb) и 27 элементов-антибионтов (B, Sc, Ge, Nb, Ln, Ta, W, Hg, Tl, Au, Rh, Pd, Pt). Среди элементов-примесей особенно показательными представляются медь (локальное обогащение до 5 мас.%, обр. №78, Борганъёль, трубчатая кость ноги) и благородные металлы – золото, серебро, платина, палладий и родий (табл. 2), аномально высокие концентрации ко-

Таблица 2

Содержание благородных металлов в костях человека из могильников раннего средневековья, г/т

Table 2

The content of precious metals in human bones from burial grounds of the Early Middle Ages, g/t

|

№ обр |

Могильник, кость |

Au |

Ag |

Pt |

Pd |

Rh |

|

65 |

Сэбысь, череп |

не обн. |

0.074 |

не обн. |

не обн. |

не обн. |

|

75 |

Ювана-Яг, череп |

« |

не обн. |

0.471 |

« |

0.076 |

|

77 |

Ювана-Яг, зуб |

« |

0.273 |

не обн. |

« |

0.062 |

|

78 |

Борганъёль, трубчатая кость |

« |

0.808 |

« |

0.013 |

0.741 |

|

81 |

Угдым II, челюсть |

« |

не обн. |

« |

0.037 |

0.04 |

|

82 |

Угдым III череп |

0.085 |

0.018 |

« |

не обн. |

0.081 |

|

113 |

Эжольский, череп |

0.293 |

не обн. |

« |

0.038 |

0.031 |

|

114 |

« |

не обн. |

« |

« |

0.068 |

0.043 |

|

115 |

« |

« |

1.28 |

« |

0.013 |

0.048 |

|

117 |

« |

« |

0.068 |

« |

0.029 |

0.041 |

|

118 |

« |

« |

0.215 |

« |

не обн. |

0.052 |

|

119 |

Эжольский, челюсть |

0.283 |

не обн. |

« |

0.069 |

0.06 |

|

120 |

Эжольский, череп |

не обн. |

0.426 |

« |

не обн. |

0.042 |

|

121 |

Эжольский, шейный позвонок |

« |

0.104 |

« |

0.01 |

0.038 |

|

122 |

Эжольский, череп |

0.467 |

не обн. |

« |

не обн. |

0.046 |

|

131 |

Эжольский, кость руки |

не обн. |

« |

« |

0.221 |

0.049 |

|

135 |

Эжольский, кость суставная |

0.971 |

6.73 |

« |

не обн. |

0.048 |

|

136 |

Эжольский, череп |

не обн. |

не обн. |

« |

« |

0.063 |

|

142 |

Эжольский, позвонок |

1.46 |

« |

« |

0.015 |

0.044 |

торых в костях могут указывать на присутствие в погребениях бронзовых и медных изделий, а также золотых украшений.

Общая концентрация микроэлементов (за исключением случаев аномального обогащения Fe и Mn) составляет 2467.589 ± 876.834 г/т. При этом среднее отношение суммарных концентраций эссенциальных элементов и элементов-антибионтов не превышает 0.03, что практически совпадает с таким показателем в современных организмах (0.003–0.09), однако на один–два порядка уступает соответствующему отношению в ископаемых костях плейстоценовых животных (0.5–1.85). Из этого следует, что кости из средневековых могильников характеризуются очень низкой степенью эпигенетического обогащения микроэлементами, что говорит в пользу предположения о связи аномалий меди и благородных металлов в исследуемых костях именно с погребальным инвентарём и украшениями.

На фоне низкой степени обогащения костей элементами-антибионтами резко выделяется факт аномально высокого содержания Fe и Mn, достигающего в сумме 3600 г/т. Причиной этой аномалии является присутствие в ископаемых костях наложенных оксигидроксидов с эмпирической формулой (Fe 0.21–1 Mn 0–0.57 Al 0–0.76 )O(OH). Механизмы эпигенетического образования такой минерализации в условиях поверхностных вод в настоящее время хорошо изучены [12].

Биоапатит в исследуемых костях – относительно хорошей сохранности, на что указывает величина апатитового модуля Ca/Pат = 1.9 ± 0.3. В ИК-спектрах зарегистрированы все основные полосы поглощения на группах СО3 в структурной позиции РО4-анионов (см–1): 874–880 (ν2), дублет 1413–1419 и 1452–1454 (ν3), 1635–1649 (ν3). Следовательно, по конституции – это карбонатапатит В-типа, но варьирующийся по составу как в катионной, так и анионной подрешетках: (Ca9.9–10Na0–0.02Zn0–0.01)[P4.23–5.99S0– 0.07C0.01–1.77O24] (OH)0.23–2.07. Последнее можно объяснить фоссилизацией костей.

Проведенный анализ показал, что, несмотря на внешние признаки изменения костей, органический матрикс в них сохранился в достаточном количестве. Содержание С орг колеблется в пределах 8.67– 12.71 мас.%, составляя в среднем 10.42 ± 2.52 мас.%.

Если принять, что в живой кости содержание С орг в среднем составляет 21 мас.%, то степень сохранности органического матрикса в исследуемых костях можно оценить в среднем как около 0.51, т.е. чуть более половины.

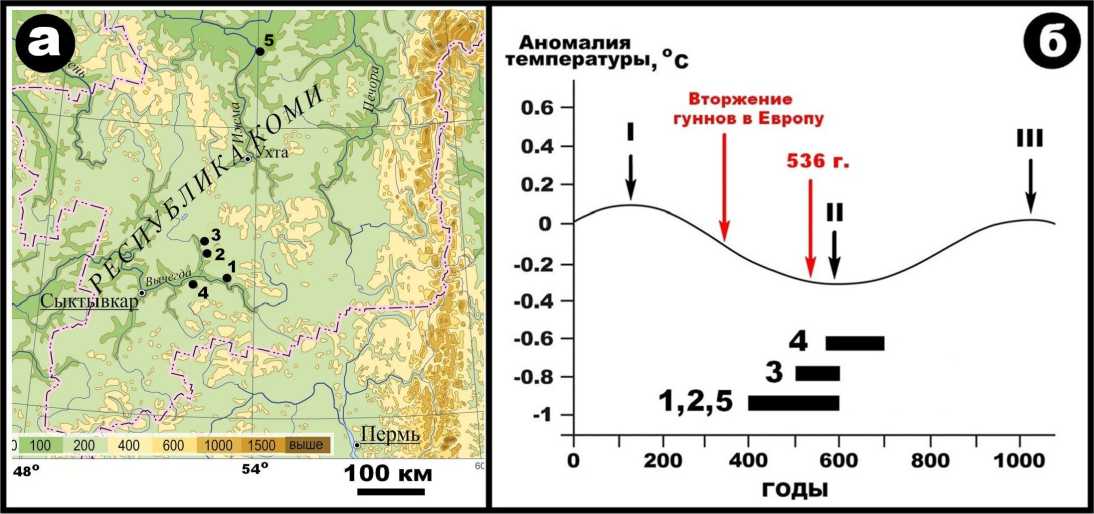

Выделенный из костей коллаген имеет бурый цвет, волокнистое, иногда сетеобразное, строение, будучи в значительной степени загрязненным ксе-номинеральными примесями (рис. 3). Среди последних диагностированы кварц, полевые шпаты, филло-

БОРГАНЪЁЛЬ, ТРУБЧАТАЯ КОСТЬ

УГДЫМ III, ЧЕРЕП

ЭЖОЛ, ЧЕРЕП

ЭЖОЛ, ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК

200 мкм

ЭЖОЛ, СУСТАВ РУКИ

СЭБЫСЬ, ЧЕРЕП WT 1

Рис. 3. Выделенный из костей раннего средневековья коллаген с ксеноминеральными засорениями. Fig. 3. Collagen isolated from the bones of the Early Middle Ages with xenomineral blockages.

силикаты (гидрослюды и хлориты), циркон, барит, кианит, клиноцоизит, редкоземельные ортофосфаты, гидроксилбромиды Si-Ag, магнетит, рутил, FeTi-оксиды, пирит, латунь, FeNi-сплавы, самородное золото.

Элементный состав коллагена анализировался методом газовой хроматографии (EA 1110 CHNS-O, Е.А.Туманова). Согласно полученным данным (табл. 3), коллаген в исследуемых костях характеризуется удовлетворительной сохранностью, вполне отвечающей современным требованиям к его химическому качеству [13]. О приемлемой сохранности костного коллагена свидетельствуют также результаты газово-хроматографического анализа аминокислотного состава (к.г.-м.н. С.Н. Шанина). В результате проведенных экспериментов в коллагене обр. № 65 (могильник Сэбысь) установлены 13 белковых аминокислот (мг/г, в скобках в %): глицин

Таблица 3

Элементный состав коллагена, выделенного из костей человека могильников раннего средневековья, мас. %

Table 3

Elemental composition of collagen extracted from human bones from burial grounds of the Early Middle Ages, wt. %

|

№ обр. |

Могильник |

С |

N |

H |

C/N ат |

|

65 |

Сэбысь |

45.5 |

16.39 |

6.7 |

3.47 |

|

81 |

Угдым II |

30.4 |

10.79 |

4.2 |

3.52 |

|

82 |

Угдым III |

33.5 |

11.7 |

4.6 |

3.58 |

|

113+114+115 |

Эжольский |

29.4 |

11.07 |

4.0 |

3.32 |

|

117+136 |

« |

37.5 |

13.13 |

5.5 |

3.57 |

|

121 |

« |

33.1 |

10.89 |

4.8 |

3.84 |

|

135 |

« |

35.3 |

11.73 |

5.1 |

3.76 |

|

Среднее |

34.96 |

12.24 |

4.99 |

3.58 |

|

|

СКО |

5.4 |

1.99 |

0.91 |

0.17 |

|

189.6 (24.97), L-аланин 81.5 (10.69), D-аланин 6.21 (0.82), валин 20.36 (2.68), изолейцин 8.70 (1.14), фенилаланин 20.39 (2.68), тиразин 4.16 (0.55), лизин 30.90 (4.07), глутаминовая кислота 75.29 (9.92), L-аспарагиновая кислота 41.14 (5.42), D-аспарагиновая кислота 2.33 (0.31), серин 40.68 (5.36), треонин 34.51 (4.54), пролин 125.12 (16.48), гидроксипролин 78.79 (10.37). Общее содержание аминокислот составило 750,33 мг/г. В составе двух аминокислот зарегистрированы оба энантиомера, что позволяет оценить степень рацемизации (D/L) от 0.06 – в аспарагиновой кислоте, до 0.08 – в аланине.

Изотопные критерии климата и диеты

Изотопный состав углерода, кислорода и азота определялся в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН методом проточной масс-спектрометрии в режиме постоянного потока гелия (CF-IRMS) с использованием аналитического комплекса фирмы ThermoFisher Scientific (Германия). Калибровка значений изотопных коэффициентов производилась по международным стандартам NBS 18 и 19. Погрешность определений изотопных коэффициентов составляла ±0.15 ‰. Изотопный состав измерялся как в костном биоапатите – С, О, так и в костном коллагене – С, N (табл. 4).

Смысл двухступенчатого анализа состоит в том, что биоапатит обеспечивает изотопную информацию по всей диете, включая питьевую воду, а изотопия коллагена акцентируется на белковой компоненте. Таким образом, двухступенчатость обеспечивает возможность наиболее полных палеоэкологических реконструкций.

Изотопные характеристики биоапатита (рис. 4) указывают на обитание средневековых людей на ЕСВ

Таблица 4

Изотопные характеристики антропологических остатков из могильников раннего средневековья

Table 4

Isotope characteristics of anthropological remnants from burials of the Early Middle Ages

|

№ п/п |

№ Обр. |

Могильник, анатомическая привязка |

Биоапатит, ‰ |

Коллаген, ‰ |

||

|

δ13С PDB |

δ18O SMOW |

δ13C PDB |

δ15N Air |

|||

|

1 |

65 |

Сэбысь, череп |

–16.42 |

17.62 |

–24.05 |

8.08 |

|

2 |

75 |

Юванаяг, череп |

–12.98 |

19.05 |

–23.26 |

9.09 |

|

3 |

77 |

Юванаяг, зуб |

–13.86 |

20.93 |

Не опр. |

|

|

4 |

78 |

Борганъёль, трубчатая кость |

–15.10 |

18.54 |

–28.02 |

12.28 |

|

5 |

81 |

Угдым II, челюсть |

–14.79 |

19.32 |

–23.30 |

8.95 |

|

6 |

82 |

Угдым III, череп |

–15.25 |

18.69 |

–24.88 |

11.90 |

|

7 |

113 |

Эжольский, череп |

–15.52 |

22.98 |

–23.42 |

10.67 |

|

8 |

115 |

« |

–16.77 |

19.28 |

||

|

9 |

117 |

« |

–15.88 |

16.53 |

–25.26 |

9.73 |

|

10 |

118 |

« |

–14.44 |

15.90 |

–24.25 |

9.86 |

|

11 |

119 |

«, челюсть |

–16.65 |

16.57 |

–26.16 |

9.92 |

|

12 |

120 |

«, череп |

–14.61 |

17.63 |

-24.12 |

8.92 |

|

13 |

121 |

«, шейный позвонок |

–16.61 |

16.02 |

–23.47 |

12.36 |

|

14 |

122 |

«, череп |

–13.63 |

14.35 |

–22.58 |

11.47 |

|

15 |

131 |

«, сустав руки |

–14.86 |

16.04 |

–25.12 |

12.11 |

|

16 |

135 |

«, суставная кось |

–15.64 |

14.62 |

–23.46 |

10.19 |

|

17 |

142 |

«, позвонок |

–13.04 |

15.37 |

-21.11 |

11.33 |

|

Среднее ± СКО (V, %) |

–15.24 ± 1.24 (8.1) |

17.61± 2.30 (13.1) |

–24.16 ± 1.61 (7.6) |

10.46 ± 1.39 (13.3) |

||

|

Среднее ± СКО для женщин (V, %) |

–15.67 ± 1.10 (7) |

17.18 ± 1.33 (7.7) |

–24.62 ± 1.09 (4.4) |

9.82 ± 0.62 (6.3) |

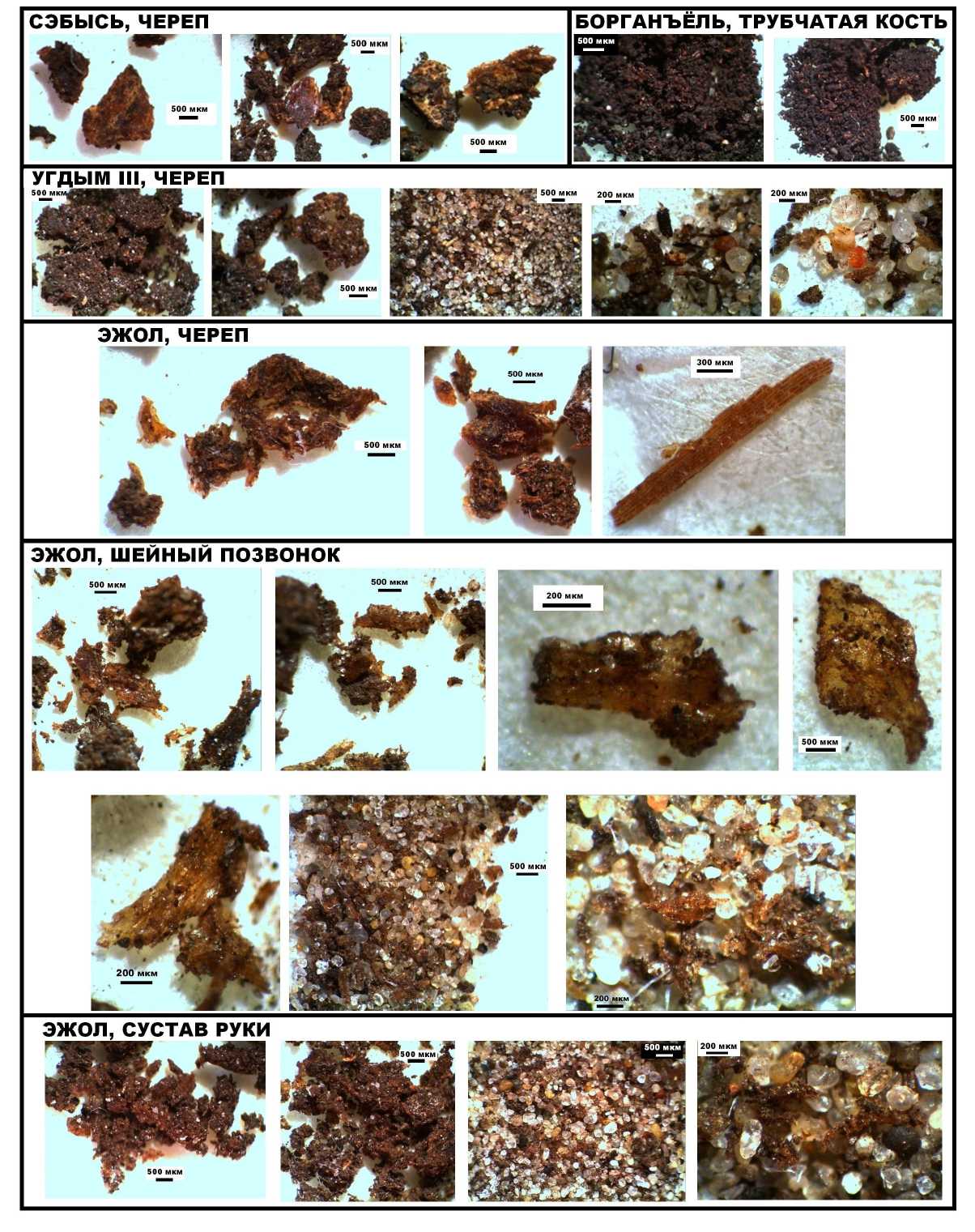

||

Рис. 4. Вариации изотопного состава карбонатных С, О в биоапатите ископаемых костей на фоне некоторых типов экзогенного карбонатного вещества: 1 – фанерозойские морские осадочные карбонатолиты; 2 – карбонатные стяжения в современных аллювиальных осадках; 3 – усть-ишимский человек, палеолит [13]; 4 – бай-гаринский человек, мезолит [14]; 5 – тоболо-иртышский тюрок, средневековье; 6 – современные люди, Екатеринбург; 7, 8 – люди из погребений, соответственно, на территориях верховий р. Енисей (неолит– средневековье) и Северного Приангарья (бронзовый век–средневековье) – данные по коллекции С. М. Слеп-ченко; 9 – люди из погребений на территории Усть-Полуйского археологического памятника, бронзовый– железный века [15]; 10 – люди из курганных могильников на территории европейского Северо-Востока, раннее средневековье; 11 – люди эпохи неолита [16]; 12, 13 – люди эпох, соответственно, палеолита и мезонеолита [17]; 14 – люди железного века–средневековья [18]; 15, 16 – соответственно ископаемые гигантопитек и орангутан, южный Китай [19]; 17, 18 – люди XI–XII вв., соответственно, высокого и низкого социальных статусов, Северная Америка [20]; 19 – ирокезы XII–XIII вв. [21]; 20, 21 – люди от V в. д. н. э. до XV в. н. э., соответственно, высокого и низкого социальных статусов, Западная Европа [22]. ГВ – современные грунтовые воды [23]. Поля соответствуют значениям среднее ± СКО.

Fig. 4. Variations of the carbonate C, O isotopic composition in bioapatite of fossil bones against the background of some types of exogenous carbonate substance: 1 – Phanerozoic marine sedimentary carbonatolites; 2 – carbonate concretions in modern alluvial sediments; 3 – Ust-Ishim man, Paleolithic [13]; 4 – Baigara man, Mesolithic [14]; 5 – Tobol-Irtysh Turks, Middle Ages; 6 – modern people, Ekaterinburg; 7, 8 – people from burials, respectively, in the territories of the upper reaches of the Yenisei (Neolithic–Middle Ages) and Northern Angara region (Bronze Age–Middle Ages) – data on the collection of S.M. Slepchenko; 9 – people from the burials in the territory of the Ust-Poluy archaeological site, Bronze–Iron Ages [15]; 10 – people from burial mounds in the territory of the European North-East, Early Middle Ages; 11 – people of the Neolithic [16]; 12, 13 – people of the Paleolithic and Mesoneolithic, respectively [17]; 14 – people of the Iron Age–Middle Ages [18]; 15, 16 – respectively, Gigantopithecus and Orangutan, South China [19]; 17, 18 – people of the XI–XII centuries, respectively, of high and low social statuses, USA, pcs. Illinois [20]; 19 – Iroquois of the XII–XIII centuries [21]; 20, 21 – people from the Vth century B.C. until the XV century A.D. of high and low social statuses, respectively, Western Europe [22]. ГВ – modern groundwaters [23]. Fields correspond to mean ± standard deviation.

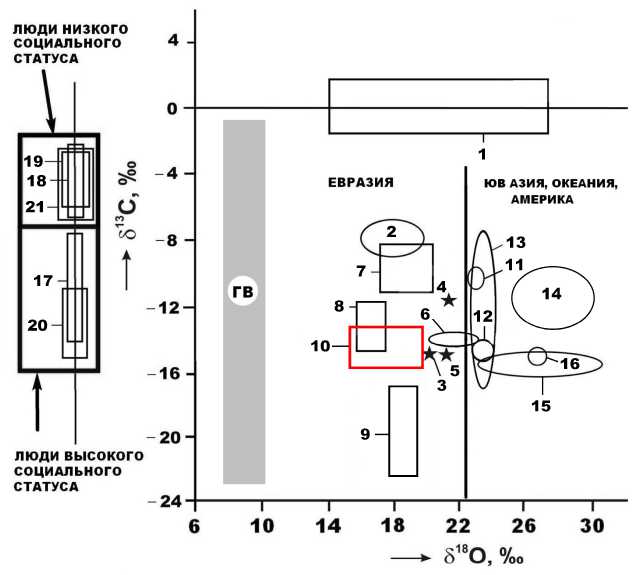

в условиях влажного и прохладного климата, в ландшафтах пограничья лес/лугопастбищные угодья (местообитания, характерные для охотников и скотоводов) с изобилием пресных вод. Основу пищевого рациона раннесредневекового населения составляла мясная пища, включая речную рыбу. Пересчёт по формуле Г.Бошрена данных, полученных по каллогену в исследуемых костях (табл. 4, рис. 5), первичный изотопный состав белкового углерода дает в среднем около 28.5 ‰. Это значение практически тождественно именно речной рыбе и притом рыбе хищной, которую, вероятно, добывали с помощью гарпуна. Например, проведенные нами изотопные исследования мяса современных речных зоофагов в бассейне рек Вычегды и Печоры дали (‰): δ13С = 28.53 ± 4.60; δ15N = 9.08 ± 1.76, что практически совпадает с результатами реконструкции изотопных характеристик диеты людей, проживавших на ЕСВ в эпоху раннего средневековья. При этом по азоту коллаген из исследуемых костей более изотопно-тяжелый, чем это свойственно речной рыбе. Расчет на основе полученных данных приводит к выводу о том, что в диете раннесредневекового населения европейского Северо-Востока рыба составляла не менее 25–30%. Изотопные характеристики указывают также на незначительную долю растительной пищи в диете исследуемого населения.

В сравнительном аспекте раннесредневековое население ЕСВ занимает промежуточное положение в последовательности уже изученных нами человеческих популяций эпохи бронзы–средне-вековья на территории северной Евразии: район верховий р. Енисей ^ северное Приангарье ^ европейский Северо-Восток ^ низовье р. Оби (Усть-Полуйское городище). В начале этой последовательности находятся охотники и скотоводы, питавшиеся почти исключительно травоядными млекопитающими, а в конце – люди, употреблявшие в наи- большей степени рыбу. В целом можно предположить, что качественный рацион питания обеспечивал благоприятные условия существования людей на территории ЕСВ в раннем средневековье.

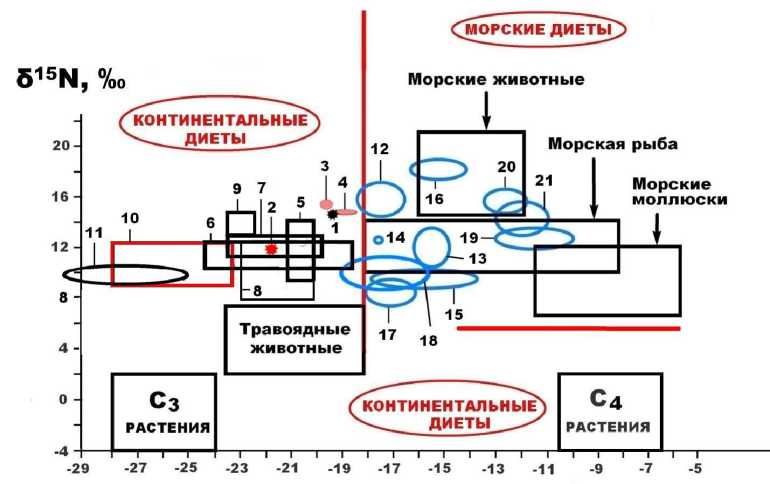

Важные подробности диеты населения ЕСВ в раннем средневековье демонстрирует изотопная диаграмма, построенная для коллагена из человеческих костных останков в широком географическом, ландшафтно-климатическом и хронологическом диапазонах (рис. 5). В нашем случае выявляется сугубо континентальный тип диеты; несколько изотопно-облегченный по азоту и аномально изотопно-легкий по углероду, в сравнении с мясной диетой охотников-рыболовов.

513С, %.

Рис. 5 . Изотопные характеристики костного коллагена: 1 – усть-ишимский человек, палеолит [13]; 2 – байгаринский человек, мезолит [14]; 3, 4 – люди эпохи мезолита, соответственно Румыния и Сербия [24]; 5–7 – костный материал из могильников неолит-средневекового возраста на территории Центральной Сибири, соответственно Нефтепровод-1, Нефтепровод-2 (верховье Енисея) и Северное Приангарье (данные по коллекции С. М. Слепченко); 8 – люди из погребений на территории Усть-Полуйского археологического памятника [15]; 9 – люди эпохи энеолита, Приднепровье, Украина [25]; 10 – люди средневековья на территории европейского Северо-Востока России, могильники раннего средневековья; 11 – современная речная рыба (зоофаги) Печорского бассейна; 12 – люди бронзового века, северо-западная прикаспийская степь [26]; 13 – люди от мезолита до средневековья, Северное Причерноморье [3]; 14–16 – люди от неолита до средневековья, дальневосточный регион России, соответственно Приморье-Черные Ворота, Приморье-группа могильников, о-в Сахалин [27]; 17 – люди XI–XII вв., Северная Америка [6]; 18 – люди от железного века до средневековья, дальневосточный регион России, р. Амур [27]; 19 – ирокезы XII–XIII вв. [21]; 20 – люди эпохи мезолита, Шотландия [28]; 21 – люди эпохи мезолита, Дания [29].

Fig. 5. Isotopic characteristics of bone collagen: 1 – Ust-Ishim man, Paleolithic [13]; 2 – Baigara man, Mesolithic [14]; 3, 4 – people of the Mesolithic, respectively, Romania and Serbia [24]; 5–7 – bone material from the Neolithic-Middle Ages burial grounds in Central Siberia, respectively Nefteprovod-1, Nefteprovod-2 (the upper Yenisei) and northern Angara region (data on S.M. Slepchenko collection); 8 – people from burials in the territory of the Ust-Poluy archaeological site [15]; 9 – people of the Eneolithic, Dnieper region, Ukraine [25]; 10 – people of the Middle Ages in the territory of the European Northeast of Russia, burials of the Early Middle Ages; 11 – modern river fish (zoophages) of the Pechora basin; 12 – people of the Bronze Age, northwestern Caspian steppe [26]; 13 – people from the Mesolithic to the Middle Ages, Northern Black Sea Coast [3]; 14–16 – people from the Neolithic to the Middle Ages, the Far Eastern region of Russia, respectively, Primorye-Black Gate, Primorye-group of burial grounds, Fr. Sakhalin [27]; 17 – people of the XI–XII centuries, North America [6]; 18 – people from the Iron Age to the Middle Ages, the Far Eastern region of Russia, Amur river [27]; 19 – Iroquois of the XII–XIII centuries [21]; 20 – people of the Mesolithic, Scotland [28]; 21 – people of the Mesolithic, Denmark [29].

Выявленный антропологами половой диморфизм человеческих костных останков в могильниках раннего средневековья на территории ЕСВ (табл. 1) позволяет оценить степень гендерных различий диеты соответствующего населения. Как известно, у аналогичных по возрасту популяций на территории Западной Европы и Северной Америки гендерные различия в диетах выявляются довольно чётко, отражая относительный дефицит животных белков в рационе питания женщин. В нашем же случае как по обобщенной (биоапатит), так и белковой (коллаген) диете мужчины и женщины практически не различаются – выявляющиеся расхождения средних значений изотопных коэффициентов на 0.4–0.6 ‰ представляются несущественными (табл. 4).

Заключение

Впервые полученные результаты минерало-го- и изотопно-геохимического исследований антропологических материалов из курганных могильников V–VII вв. на территории ЕСВ – Эжольского, Юванаягского, Борганъёльского, Угдымского II, Сэ-бысьского – показали перспективность использования этих методов для реконструкции условий жизни и палеодиет древнего населения.

Исследованные кости характеризуются умеренной степенью фоссилизации, содержание биоапатита (карбонатапатита В-типа) в них колеблется в пределах 53–98 мол. % в зависимости от содержания иллювиированной примеси вещества костеносных грунтов. В составе изученных образцов выявлено 59 микроэлементов, включая 13 элементов-эссенциалов, 19 физиологически-активных и 27 эле-ментов-антибионтов. Отношение суммарных концентраций эссенциальных элементов и элементов-анти-бионтов составляет в среднем 0.03, что свидетельствует о весьма низкой степени эпигенетического обогащения костей элементами-примесями. На таком фоне резко выделяются локальные аномалии содержания в костях Cu до 5 мас. % и Au, Pt, Pd, Rh до 0.5–1.5 г/т, что может указывать на присутствие в погребениях медных предметов и украшений из благородных металлов, вероятно, изъятых грабителями еще в древности.

Среднее содержание С орг в исследованных костях оценивается в 10.42 ± 2.52 мас. %, что свидетельствует о сохранении в них не менее половины исходного органического матрикса. Изотопный состав определялся в костном биоапатите (С, О) и коллагене (С, N). Полученные данные указывают на обитание раннесредневекового населения ЕСВ в условиях влажного и холодного климата в ландшафтах пограничья лес/лугопастбищные угодья. Основу диеты составляла мясная пища со значительной (не менее 25–30 %) долей речной, преимущественно хищной рыбы. Гендерные различия по диете были несущественными. Высокое качество достаточно сбалансированного питания способствовало комфортному существованию мигрантов на территории ЕСВ в раннем средневековье.

Анализ микроэлементного состава методом ИСП-МС осуществлён в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-17-10283.

Работа выполнена в рамках проекта «Этнокультурные процессы в циркумполярной зоне северо-востока Европы в железном веке и в эпоху средневековья» (проект № 18-6-6-30) Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН.

Список литературы Окружающая среда и диета населения раннего средневековья европейского северо-востока (по данным изотопно геохимического анализа антропологических материалов из могильников V-VII вв. н.э.)

- Katzenberg M.A., Harrison R.G. Whats in a Bone? Recent Advances in Archaeological Bone Chemistry // J. of Archaeological Research, 1997. Vol. 5. № 3. Р. 265-276

- Добровольская М.В. Человек и его пища. М.: Научный мир, 2005. 367 с

- Святко С.В. Анализ стабильных изотопов: основы метода и обзор исследований в Сибири и Евразийской степи // Археология, этнография и антропология Евразии. 2016. Т. 44. № 2. С. 47-55

- Richards M.P., Trinkaus E. Isotopic evidence for the diets of European Neanderthals and early modern humans // PNAS, 2009. Vol. 106. P. 16034-16039

- Ambrose S., Katzenberg M.A. Biogeochemical approaches to paleodietary analysis. New York. Kluwer Academic, 2000. P. 269

- Ambrose S.N., Buikstra J., Krueger H.W. Status and gender differences in diet at Mound72, Cahokia, revealed by isotopic analysis of bone// J. Anthropological Archaeology, 2003. Vol. 22. P. 217-226

- Minagawa M., Wada E. Stepwise enrichment of 15N along food chains: further evidences and the relation between δ15N and animal age // Geochim. Cosmochim. Acta, 1984. Vol. 48. P. 1135-1140

- Королёв К.С., Мурыгин А.М., Савельева Э.А. Ванвиздинская культура (VI-Х вв.н.э.)// Археология Республики Коми. М.: ДиК, 1997. С.400-443. Ашихмина Л.И. Погребальный обряд курганного могильника Борганъёль. Сыктывкар, 1988. (Научные доклады/ Коми филиал АН СССР; Вып.192).

- Белицкая А.Л. К вопросу о культурном единстве курганных могильников европейского Северо-Востока // Российская археология. 2015. № 2. С. 101-109

- Современные исследования ископаемого костного детрита: палеонтология, минералогия, геохимия / В.И. Силаев, Д.В. Пономарев, Ю.С. Симакова, С.Н. Шанина, И.В. Смолева, Е.М.Тропников, А.Ф.Хазов // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2016. № 5. С. 19-31

- Силаев В.И. Аутигенное оксидномарганцевое оруденение в аллювиальных песках и галечниках// Россыпи и месторождения кор выветривания: факты, проблемы, решения: Материалы XIII Международного совещания. Пермь: Издво Пермского унта, 2005. С. 261-263

- Van Klinken G.J. Bone Collagen quality Indicators for Palaeodietary and Radiocarbon Measurements // J. of Archaeol. Sci. 1999. Vol. 26. P. 687-695

- Устьишимская кость: минералогогеохимические свойства как источник палеонтологической, палеоантропологической и палеоэкологической информации / В.И.Силаев, С.М. Слепченко, А.А.Бондарев, И.В.Смолева, Д.В. Киселёва, С.Н.Шанина, О.В.Мартиросян, Е.М. Тропников, А.Ф.Хазов // Вестник Пермского университета. Геология. 2017. Вып. 1. С. 6-30

- Минералогогеохимическая характеристика кости байгаринского человека эпохи мезолита (Западная Сибирь)/В.И.Силаев, П.А.Косинцев, В.Н.Филиппов, Д.В.Киселёва, И.В. Смолева, Н.В.Чередниченко // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения 2018). Сыктывкар: Геопринт, 2018. С. 144-146

- Усть-Полуйское городищесвятилище: опыт минералогогеохимических исследований человеческих костных останков / В.И.Силаев, М.Н.Паршукова, С.М.Слепченко, И.В.Смолева, Д.В.Киселёва, С.Н.Шанина, Е.А.Тропников, А.Ф.Хазов. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2017. 64 с

- Hu Y., Ambrose S.H., Wang Ch. Stable isotopic analysis of human bones from Jiahn site, Henan, China: implications for the transition to agriculture // J. Archaeol. Science, 2006. Vol. 33. P. 1319-1330

- Krigbaum J. Neolithic subsistence patterns northern Borneo reconstructed with stable carbon isotopes of enamel // J. Anthropological Archaeology, 2003. Vol. 22. P. 292-304

- Lee-Thorp J. A., Sealy J. C., Merve N. J. Stable Carbon Isotope Ratio Differences Between Bone Apatite and their Relationship to Diet // J. of Archaeol. Science, 1989. Vol. 16. P. 585-599

- Qu Y., Changzhu J., Zhang Y., Hu Y., Shang X. Preservation assessments and carbon and oxygen isotopes analysis of tooth enamel оf Gigantopithecus blacki and contemporary animals from sane Cave, Chonzuj, South China during the Early Pleistocene // Quaternary International, 2013. Vol. 30. P. 1-7

- Ambrose S. N., Buikstra J., Krueger H. W. Status and gender differences in diet at Mound72, Cahokia, revealed by isotopic analysis of bone // J. Anthropological Archaeology, 2003. Vol. 22. P. 217-226

- Merwe N.J., Williamson R.F., Pfeiffer S., Thomas S.C., Allegreto K.O. The Moat field ossuary: isotopic dietary analysis of an Iroquoian community using dental tissue // Huthropologicae Archaeology, 2003. Vol. 22. P. 245-261

- Ашихмина Л.И. О специфике отдельных погребений древнего населения Северного Приуралья // Коренные этносы Севера европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы: Материалы Международной научной конференции. Сыктывкар, 2000. С.139-142.

- Васкул И.О., Овчинников Ф.В. Шойнаягский могильник // Этнокультурные процессы в древности на Европейском СевероВостоке (МАЕСВ, Вып. 16). Сыктывкар, 1999. С.44-57.

- Багин А.Л. Первые результаты исследований могильника VI в. Сэбысь в Среднем Припечорье // Пермские финны: археологические культуры и этносы: Материалы I Всероссийской научной конференции. Сыктывкар, 2007. С.107-112.

- Туркина Т.Ю. Эжольский могильник V-VI вв. н.э. на средней Вычегде: первые результаты исследований (XXI Уральское археологическое совещание): Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Самара: Издво СГСПУ, 2018. С.328-330