Олонецкая крепость: итоги новых археологических исследований

Автор: Кочкуркина Светлана Ивановна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 5 (98), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются этапы строительства Олонецкой крепости по результатам многолетних археологических исследований и письменным источникам.

Археология, культура, военное оборонительное строительство

Короткий адрес: https://sciup.org/14749546

IDR: 14749546 | УДК: 39(470.22)

Текст научной статьи Олонецкая крепость: итоги новых археологических исследований

Территория Олонецкого перешейка с древнейших времен была зоной активных взаимоотношений различных народов, проживавших на берегах Ладожского и Онежского озер. В X–XIII веках здесь появились переселенцы из юго-восточного Прила-дожья (территория совр. Ленинградской области). От них на карельских реках Олонке, Тулоксе и Видлице остались невысокие курганы, в которых были захоронены предки карел-ливвиков. При раскопках собраны разнообразные ювелирные изделия, бусы, монеты, бытовые изделия, которые свидетельствуют об обширных связях местного населения с финно-угорскими и славянскими народами, жителями западноевропейских стран. Поселений, одновременных курганам, не известно. Остатки селищ более позднего времени обнаружены в низовьях р. Олонки в районе пос. Ильинского, дер. Еройлы и в некоторых других местах.

Топонимия края содержит информацию о территории расселения народа и природных условиях, основных занятиях жителей, их верованиях и социально-экономических отношениях. Основные географические названия Олонецкого перешейка – карельские, но встречаются и саамские. Русское влияние отразилось в обозначениях населенных пунктов, образованных от личных христианских имен, но переделанных согласно карельскому звучанию: Алексей – Алексалица, Еремей – Еройла, Исаак – Иссойла, Спиридон – Пирдойла, Тимофей – Чимойла и т. д.; в названиях мест, связанных с религией (крест, поп, дьякон), сословными отношениями [7].

Олонец впервые упомянут в приписке к Уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича. Сама грамота датируется 1136/1137 годом, поэтому долгое время возникновение города относили к XII веку. Однако сейчас можно считать доказанным, что приписка, в которой упомянут Олонец, датируется XIII веком [15; 164–165]. Она предоставляла право новгородским епископам получать десятину от княжеских доходов, собираемых в виде податного и судебного налогов, но не в виде фиксированной суммы от поступающих в казну доходов, как это было при прежних князьях, а постоянной, гарантированной князем суммой в 100 гривен новых кун. Возможная недостача при сборах покрывалась из княжеской казны [16; 138–141]. В приписке к грамоте

перечислены населенные пункты Приладожья, с которых причиталась дифференцированная сумма. Например, Олонец и Юксола платили по три гривны, Тервиничи, Винница, устье Паши и т. д. – одну, некоторые – полгривны.

В русских летописях [8; 89] Олонец упомянут в 1228 году, когда отряды еми (финское племя хя-ме) на лодках появились в Ладожском озере. Узнав об этом, новгородцы с князем Ярославом как будто бы собрались дать отпор неприятелю. Но простояли в Неве несколько дней, собрали вече и, ничего не предприняв, возвратились в Новгород. Иначе поступил ладожский посадник Владислав вместе с жителями г. Ладоги. Под их ударами часть еми отступила к Олонцу и Исадам. Таким образом, о существовании Олонца в XIII веке рассказывают два независимых источника. Однако многолетние археологические раскопки на территории Олонецкой крепости слоев XIII века не выявили.

С Олонцом отожествлялся упомянутый в « Саге о Хальвдане, сыне Эйстейна» Алаборг. Сага, датирующаяся концом XIV – началом XV века, относится к числу приключенческих в древнескандинавской письменности. Наряду с мифическими деталями она излагает вполне достоверные исторические события и некоторые историко-географические сведения, не встречающиеся в других источниках, в частности о городе Алаборге (семь упоминаний). Сообщается, что городом правил « большой герой» ярл Скули; после него титул ярла и город с окрестностями получил Ульвкелль, побратим Хальвдана [3; 161–165]. Попытки соотнести топоним Алаборг с конкретным городом предпринимались давно. В качестве вероятного местоположения назывались Белое море, Приладожье, Онежское озеро и одно из поселений вблизи г. Олонца [1; 207–208]. Однако эта точка зрения не была поддержана исследователями [2; 132].

Следующие упоминания об Олонце появляются во второй половине ХVI века.

Конец ХVI – начало ХVII века – период, насыщенный трагическими событиями для Русского государства и Карелии. Затяжные военные действия завершились заключением в 1617 году Стол-бовского договора, в результате которого граница между Швецией и Россией проходила всего лишь в 50 км от Рождественского Олонецкого погоста. Поэтому Московское правительство было озабочено защитой пограничных районов. О характере и организации военно-оборонительных строительных работ в Олонце на протяжении XVII века можно судить по многочисленным сохранившимся письменным документам, важнейшими из которых являются Росписные и Сметные списки Олонца. На их основании можно выделить два строительных этапа: первый – 1648–1649 годы (Росписной список воеводы князя Федора Волконского 1649 года) [13] и второй, связанный с восстановлением крепости после пожара в 1668 году (Роспись сметная Олонцу 1672 года воеводы Ивана Баклановского) [12], [14]. Кроме того, имеются письменные источники о про- должении строительных работ после выполнения основного объема строительства. Часть материалов опубликована [9; 4].

Первые оборонительные сооружения на территории Рождественского Олонецкого погоста появились лишь в начале XVII века в связи с нападением отрядов черкас и «немецких людей». Известно, что осенью 1613 года Олонецкий острожек уже был построен. В январе 1614 года «приходили на Олонец изгоном черкасы и немецкие передовые люди восемьсот человек… и тех черкас и немецких людей многих побили и языки многие и знамена поимали» [10]. Это событие подробно изложено в отписке воеводы Федора Плещеева о присылке к нему взятых казаками пленных в бою в Олонце и об отсылке их в Москву. Сейчас точное расположение этого, а может быть, и другого, видимо, небольшого острожка, служившего защитой для местного населения, неизвестно. Но вопрос о предшественниках древнерусских городов – традиционно дискуссионный в научной литературе. Не является исключением и Олонец. Одно из таких предположений предлагается вашему вниманию.

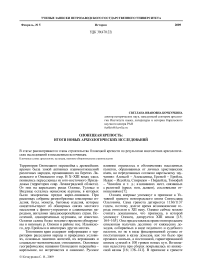

Примерно в 8–9 км от г. Олонца ниже по течению при впадении р. Туксы в р. Олонку имеется подтреугольной формы мыс, отвечающий всем традиционным требованиям, предъявляемым при сооружении оборонительных комплексов эпохи Средневековья. Более того, с внутренней стороны широкая часть мыса окружена хорошо сохранившимся до сих пор дугообразной формы глубоким рвом, соединяющим обе реки (рис. 1). Вполне возможно, что это была своего рода гавань, в которой могли укрыться небольшие суда. Особенности микротопографии таковы, что внезапное появление неприятеля полностью исключалось, поскольку мыс «запирал» вход. Аналогична по топографическим особенностям более поздняя Олонецкая крепость, о которой речь пойдет ниже. Не с этим ли местом связана легенда о набеге шведов на Олонец? Шведы, намереваясь напасть на город, расположились в устье р. Олонки, но приняли еловую рощу в дер. Горка Ильинского погоста за величайшее войско и, испугавшись, повернули обратно, разворотив при этом часть берега (это место в переводе с карельского laivankienälmüs означает «поворот корабля») [7; 125]. Так это или нет, археологическими раскопками проверить не удалось, поскольку мыс занят современным кладбищем.

Рис. 1. Мыс при слиянии рек Олонки и Туксы

Угроза нападения шведских военных отрядов оставалась, поэтому московское правительство предприняло ряд мер по обеспечению обороноспособности пограничных районов, в связи с чем развернулось строительство Олонецкой крепости.

Ранней весной 1649 года воеводы князь Федор Волконский и Степан Елагин по царскому указу прибыли в Олонецкий погост с целью выбора места для строительства крепости. Осенью они доложили в Новгородский приказ, обращаясь непосредственно к «государю царю и великому князю» Алексею Михайловичу, о последовательности своих действий: осмотрели места, где можно основать город или острог, и предложили построить его при слиянии рек Олонки и Мегреги, где стояли деревни Оксентьево и Толмачев Наволок. Уже начали было строить острог, что-то типа «тына стоячего» из вкопанных, заостренных сверху бревен, но опасность затопления в половодье выбранного низкого места изменила планы, а потому заложили деревянный город. Воеводы доложили, что построение Олонца завершено к 29 сентября. Если принять во внимание, что только в августе приступили к возведению сооружений, то, можно сказать, постройка Олонецкой крепости произошла в рекордно короткие сроки.

Итак, в конце сентября 1649 года на стрелке, образованной слиянием рек Олонки и Мегреги, были построены два деревянных города: Меньший – в западной части и Больший – в восточной. Укрепления с 19 башнями имели протяженность 783 сажени. Оба города образовали замкнутый оборонительный комплекс, по тем временам – мощную дерево-земляную крепость. И хотя в ХVII веке широко использовалось огнестрельное оружие и защитные свойства рельефа уже не играли главной роли при возведении оборонительных укреплений, Олонецкой крепости присущи старые, архаичные черты. Она являлась классическим примером крепости мысового типа (расположение на мысу-стрелке с устройством рва). Кроме того, объемно-планировочная структура построенной крепости убеждает в мысли, что Меньший город играл роль детинца (кремля), а Больший – посада. В Меньшем городе находились соборная церковь, съезжая изба – орган административного управления, казенный погреб для хранения воинских припасов, воеводский двор – официальная резиденция воеводы. Больший город предусматривался для защиты местного населения, которое в случае военной опасности могло укрыться за крепостными стенами. И не только. Больший город с самого начала предназначался для постоянного местожительства посадского населения. Это следует рассматривать как важный этап создания Олонца не только в качестве военно-административного центра, но и торгово-ремесленного города.

Этому способствовала близость Олонца к шведской границе. Город еще не был достроен, а воеводы уже беспокоились о месте, где можно устраивать торги с приезжающими из-за рубежа купцами. В полученном на запрос ответе было сказано, что «для приезду корелян и немец устроить гостин двор на Олонце за городом, меж реке Олонца и Мегреги на острову на Стрелице». В город же пускать их запрещалось, хотя в нем были торговые лавки, и рекомендовалось в целях безопасности держать это распоряжение в тайне. Более того, в наказе олонецким воеводам говорилось о необходимости добывать сведения, которые полезны Московскому государству, «а сами б ни про что не рассказывали» [4; 91–93].

Ф. Волконский писал в 1649 году о первых шагах по организации посада: «А жилых, государь, и посадских людей в городы из заонежских погостов охотников никого нету; и мы, холопи твои, у смотру допрашивая волостных людей, которые люди у них в погостех торговыми промыслы промышляют... тем торговым людям говорили, чтоб они, у кого есть дети, писали детей своих в солдатскую службу, а сами писалися в посадские люди на Олонец». Однако крестьяне жаловались государю, что торговые промыслы у них небольшие, а земли малые и скудные, да и населения немного, чтобы их детям еще идти в солдатскую службу и при этом «тягло тянуть». Нанять же «гулящих людей» – нет ни денег, ни хлеба, лучшие работники уже отданы в ученье, а без них «пообезсилели». Поэтому на первых порах удалось записать «в посадские люди с шестьдесят человек», а детей их в солдаты [4; 84– 85]. Этого количества, однако, было недостаточно для организации обороны.

Охрану шведского рубежа московское правительство решило поручить самим местным жителям, обучив их «иноземному строю». Правительство полагало, что крестьяне смогут нести военную службу и вести хозяйство одновременно, а правительство при этом сэкономило бы деньги на жалованье, то есть планировалось создать новую социальную категорию «пашенных солдат». Но поскольку институт пашенных солдат (1648–1666 гг.) нанес экономике края значительный урон, 1 июня 1666 года он был упразднен правительством.

Люди, переселенные на житье в Олонец, стремились вернуться на прежние места. Они подавали в Новгородский приказ челобитные с просьбой не отнимать у них деревенские участки: «…городовых, государь, торгов и промыслов никаких нет, город, государь, украиной, и место порубежное, а нас сирот твоих и всех посадских людишек толко полтораста дворов и ис тех... многие обнищали и скитаютца меж дворы» [4; 190]. Однако их приказывалось «свесть попрежнему на посад, тотчас, и велеть им жить на посаде, а в села и в деревни без отпуску им ездить не велеть».

В 1668 году оба олонецких города сгорели. Из-за сильного ветра и тесной застройки пожар остановить не удалось. Вопрос о восстановлении Олонца был поднят в скором времени, для этого население погостов вновь обложили пода- тями. В 1670 году в Москве уже находилась сметная Роспись и чертеж будущего города, отрицательно решился вопрос как об увеличении территории крепостного двора, поскольку она ограничена руслами двух рек и рвом, так и о строительстве земляного города, потому что «земля иловатая и дерновых мест нет».

Строительство, начатое в 1670 году, завершилось через два года. Планировка крепости сохранила в основном прежние черты, но исчезло деление на два города и существовавшая между ними стена. Башен стало 13 вместо 19.

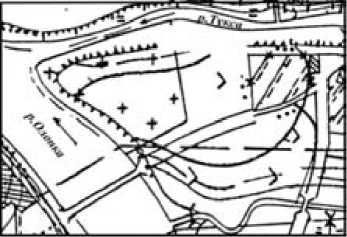

Большую ценность для восстановления облика древнего Олонца имеют планы города, особенно план из Рукописного отдела библиотеки РАН (рис. 2). Он выполнен в стиле, характерном для XVII века, вероятнее всего, иконописцем и представляет значительный интерес как для изучения застройки и планировки крепостного двора, так и для исследования архитектурных особенностей административных, культовых и жилищно-хозяйственных комплексов кремля. Хорошо показана на плане центральная уличная магистраль, которая начинается от Московских ворот, пересекает восточную часть крепости и поворачивает на юг к Никольским воротам. Любопытно отметить такую черту благоустройства города, как мощение главной улицы и участка от здания приказа до соборной церкви. Переулки к Верховским и Мегрегским воротам оставались немощеными. В восточной части города располагались хлебные амбары, торговые лавки, комплекс дьячего двора и т. д. Западная часть кремля была занята воеводским двором, отделенным от остальной крепости оградой. Двор имел выход к реке Олонке через «водяные» ворота в крепостной стене.

На территории крепости располагались две каменные постройки: палата для хранения пороха и казны и Троицкий собор. Предполагается, что в 1741 году крепость сгорела и больше не восстанавливалась, так как после победы в Северной войне шведская граница отодвинулась далеко на запад, и Олонец потерял свое военнооборонительное значение.

Рис. 2. План города Олонца XVII века

Наличие большого количества документов по строительству Олонецкой крепости не исключает необходимости трудоемких археологических работ, поскольку только результаты археологических исследований позволяют восстановить основные этапы создания деревянного города, конструктивные особенности застройки территории крепостного двора и конкретных сооружений. Без археологически изученных опорных точек определить топографию крепости невозможно. Археологические материалы помогают раскрыть конкретное содержание письменных источников, изучить материальную культуру города, документами пока не представленную.

Обследование территории крепости показало чрезвычайно плохую сохранность как крепостных, так и городских сооружений. Главная причина заключается в том, что центр исторической застройки площадью около 7 га со времени возникновения крепости и до нынешних времен является объектом интенсивной хозяйственной деятельности. Он застроен современными административными, жилыми и хозяйственными постройками, что отрицательно сказалось на сохранности исторического памятника.

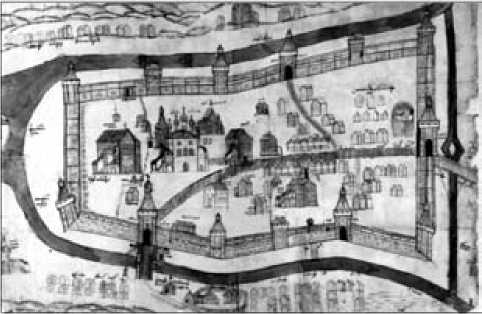

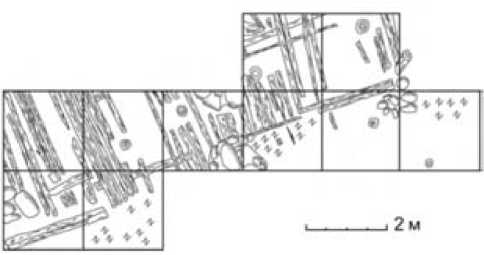

Крупнейший военный и административный центр располагался на высоте 10–11 м над уровнем воды. На территории Олонецкой крепости в 1973–1975, 1988, 1990–1991, 1993, 1995 годах археологическим отрядом ИЯЛИ КарНЦ РАН под руководством автора этой статьи произведены раскопки на площади 874 м2 (15 раскопов и несколько шурфов) (рис. 3). В раскопах I и II вскрыты прекрасной сохранности деревянные укрепления стен рва – так называемый обруб, относящийся ко второму строительному периоду – к 1672 году. По фасаду он представлял собой двойную рубленую стену (расстояние между двумя рядами бревен – 0,4 м). Внутренние поперечные стенки рубились из менее толстых бревен на расстоянии около 4 м друг от друга. Концы длинных бревен по фасаду крепились в замок («ласточкин хвост»), поперечные – способом рубки «в лапу». Продольные бревна сохранились до высоты трехчетырех венцов (до 0,76 м), поперечные – на два-три венца (до 0,72 м). Чтобы не допустить сползания обруба, после засыпки его грунтом строители сделали дополнительные крепления: через 0,88 и 0,4 м от поперечных стен в фасадные врубались короткие поперечные бревна с квадратными сквозными пазами, через которые в грунт были вбиты деревянные колья. В западной стенке рва – такой же обруб. По документам, существовали еще бревенчатые перемычки между стенами рва – «стрелы из стены в стену», но найти их в процессе раскопок не удалось. Видимо, они устанавливались не по всей длине рва.

На плане Олонца конца XVII века между каменным собором св. живоначальной Троицы и деревянной Богоявленской церковью схематически изображено кладбище. Никаких опознавательных знаков кладбища (кресты, холмики,

Рис. 3. План исторической части г. Олонца (I–XVIII раскопы)

впадины) не сохранилось. В процессе археологических работ (раскоп VI) удалось обнаружить 61 погребение (из них 28 детских). Детские выявлены в основном на глубине 0,6–0,8 м, взрослые захоронения располагались глубже – до 1,22 м от поверхности земли. Погребенные лежали на спине со сложенными на поясе руками, в вытянутом положении и были ориентированы чаще всего на запад с некоторым отклонением к югу и к северу. В 34 захоронениях выявлены остатки деревянных могильных сооружений, в 12 – остатки древесного тлена поверх скелетов. Могильные сооружения разнообразны: гробовища из рубленых досок (4), колоды, выдолбленные из дерева (4), в остальных случаях использовались гробы. В некоторых захоронениях (7) имелись угольки.

Из погребального инвентаря найдены 22 нательных крестика, часть складной иконы, медные пуговицы, металлическая чашечка с чеканным растительным орнаментом и некоторые другие предметы. Но примерно в половине погребений не обнаружено никаких вещей. Все эти особенности погребального обряда свидетельствуют о стойком сохранении язычества в среде древних олончан [9; 93–95].

Существовало ли кладбище до постройки крепости? Если принять на веру свидетельства документов о двух деревнях, существовавших до постройки крепости (Оксентьево и Толмачев Наволок), то можно предположить, что кладбище было основано жителями этих деревень. Но таких деревень нет ни в писцовых, ни в переписных книгах по Олонецкому погосту. Более того, о кладбище на территории, которую выбрали для строительства крепости, тоже нет упоминаний. Следовательно, есть основания считать, что кладбище синхронно Олонецкой крепости и создано ее жителями.

Роспись 1672 года упоминает центральную Московскую Пробойную улицу, от нее шли улицы к Верховским и Мегрегским воротам. Есть они и на плане Олонца XVII века. Археологически изучены две деревянные мостовые города (раскоп IX). Одна, более древняя (ширина ее 3,2 м), лежавшая на материковом грунте на глубине 0,7–0,86 м от поверхности земли, шла в направлении с запада на восток, почти параллельно р. Мегреге и Никольской башне. Она была построена так: на две параллельные слеги, ориентированные в направлении запад – восток с небольшим отклонением к югу и к северу, уложены, тоже параллельно друг другу, бревна вперемежку с плахами, ориентированные в направлении север – юг с небольшим отклонением к западу и востоку. Надо сказать, что мостовая сохранилась довольно хорошо, потому что бревна (диаметр 0,24 м) предварительно смолили или обжигали. Возможно, мостовая вела к стрелецкой караульне, располагавшейся у Никольской башни, или к воеводскому двору.

Вторая мостовая выявлена на глубине 0,44– 0,6 м. Максимальная ширина – 6,4 м, что соответствует документальным данным. Сделана в основном из сосновых плах диаметром 0,2–0,3 м. Гвозди употреблялись редко. Железная скоба найдена всего одна. Конструкция второй мостовой аналогична предыдущей. Хорошо сохранились две центральные слеги-бревна, идущие в направлении северо-восток – юго-запад. Здесь же тесали и ошкуривали бревна. Именно эта мостовая, указанная на плане

XVII века, вела от Московской Пробойной улицы к Никольской башне.

Продолжение мостовой удалось проследить при исследовании комплекса XVII–XVIII веков, который, помимо небольшого участка мостовой, захватил частично Никольскую башню и примыкающую к ней городовую стену (раскоп XIII). Вскрытый участок мостовой сохранился хуже из-за ее повреждения при прокладке телефонных кабелей. Она вела к валунам, которые, видимо, остались от фундамента башни, ее северной части. Проезжая шестиугольная башня находилась в южной стене, на спуске, у ее основания располагалась пристань и мост через реку. Юго-западнее валунов выявлены три деревянные камеры – тарасы крепостной стены. Бревна, замыкающие камеры с юга, сохранились в виде слабого древесного тлена.

Раскопки на территории Олонецкой крепости возобновились в 2004 году. На углу улиц 30-летия Победы и Свирских дивизий, на участке, отведенном под строительство магазина продовольственных товаров, согласно закону об охране памятников, мною были проведены археологические раскопки (раскоп XVI, 68 м2) (рис. 3, 4).

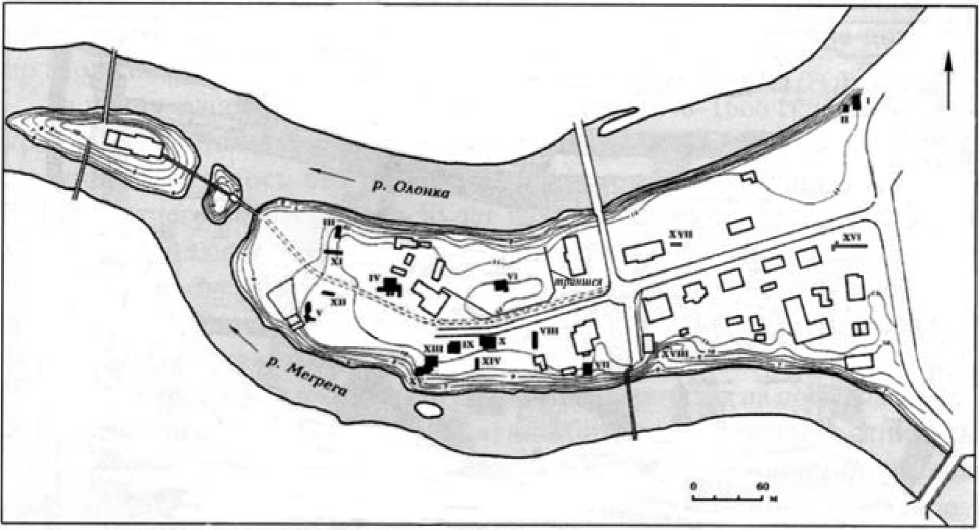

Рис. 4. Участок Московской Пробойной улицы (западная часть раскопа XVI)

На глубине около 1 м на слое материковой голубоватой глины выявлены остатки деревянной мостовой – Московской Пробойной улицы. Максимальная ее ширина – 3,8 м, длина – 10,5 м. Она уходит за пределы раскопа и далее под асфальтированную пешеходную дорожку по улице 30-летия Победы. Мостовая повреждена более поздним фундаментом, сброшенными на нее огромными валунами и вертикально вбитыми столбами от прежних сооружений. Она состояла из хорошо сохранившихся слег, в качестве которых использовались бревна диаметром 0,23 м. Они ориентированы в направлении юго-запад – северо-восток. На параллельные слеги укладывались бревна (диаметром 0,12–0,2 м) в направлении северо-запад – юго-восток. Сохранилась щепа от подтесывания бревен. Эта мостовая отличается от двух раскопанных в 1990 году, сделанных в основном из плах, и лишь в одном случае отмечена подтеска для верхнего бревна. Здесь же использованы мощные бревна (одно из них длиной около 4,5 м было шириной 0,4 м), видимо, потому, что Московская Пробойная улица как главная при въезде в город испытывала большую нагрузку. По документам, ее ширина достигала более 12 м, вероятно, по этой причине мостовая покоилась на трех слегах. Среди бревен встречена покрытая ржавчиной неопределенная монета XVIII века.

Известно, что в 1649 году на первом этапе существования Олонецкой крепости с восточной стороны города между р. Мегрегой и Олонкой был выкопан ров в четырех саженях от стены, чтобы вода, заполнив ров, не разрушила стену. В 1672 году во время второго строительного периода, когда после пожара восстанавливали крепость, ров был очищен с напольной стороны, так как во время пожара он обвалился под тяжестью земли, высыпавшейся из сгоревших быков. Против каждой из трех башен, в том числе и против Московской, через ров соорудили мосты с решетками и надолбами – «мосты на срубе». Возможно, остатки деревянного строения в восточной части раскопа связаны с укреплениями рва.

Раскоп 2007 года (XVII, 20 м2) (рис. 3, 5) расположен на территории Олонецкой крепости вблизи старого двухэтажного деревянного здания (бывшая гостиница). В этой части крепости ранее раскопки не производились. Под толстым слоем техногена на глубине немногим более метра выявлен деревянный настил, располагавшийся на слое темно-серой материковой глины, ориентированный в направлении юго-запад – северо-восток. Его максимальная ширина – 7,6 м, длина – 3 м. Он сделан из бруса, лишь в редких случаях использовались бревна. Ширина их в среднем – 0,16–0,17 м, толщина – 0,07–0,15 м. Для укрепления настила использовались нагели. Северовосточный край деревянного сооружения перекрывался брусьями шириной 0,12–0,28 м. Часть из них уходила в северную и южную стены раскопа. Выявлено скопление щепы, так как в древнем Олонце при сооружении мостовых строительные отходы оставлялись на месте. Основой настила являлись слеги, в качестве которых использовались бревна толщиной до 0,12–0,14 м. Под одной из них обнаружены большие куски бересты. Находок, за исключением маленького кусочка слюды и челюсти свиньи, не было.

Рис. 5. Участок мостовой от центральной улицы к р. Олонке (раскоп XVII)

Мостовую можно идентифицировать с переулком на плане Олонца XVII века (рис. 2), ведущим от шестиугольной башни (через нее был выход к р. Олонке) к центральной мостовой. На плане он показан немощеным, однако вполне допустимо, что этот сырой, как показали рас- копки, участок на стыке с центральной улицей для удобства въезда на нее благоустроили.

Археологическое наблюдение за прокладкой траншеи для водопровода позволило сделать ряд важных наблюдений, не прибегая к широкому вскрытию участков. В соответствии с инженерным планом, утвержденным архитектурным отделом мэрии г. Олонца, траншея для водопровода шла от водозабора на берегу р. Олонки в направлении с востока на запад, поднималась на территорию крепости, пересекала ее почти в направлении север – юг, затем вновь поворачивала на запад вдоль обочины улицы 30-летия Победы по кустарниковой полосе, поворачивала под тупым углом к дому Куттуева и вновь под углом подходила непосредственно к зданию (рис. 3). Прокладывалась траншея экскаватором шириной 0,6 м, максимальной глубиной 2–2,1 м, длиной 124 м.

На профиле траншеи к дому Куттуева видна перемешанность слоев, связанная, по всей вероятности, с его строительством и реконструкцией. Дом Куттуева, построенный в 1871 году, в 1995-м был разобран до основания. Перед тем как возвести на старом фундаменте новое здание, научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры при Министерстве культуры Республики Карелия было предложено провести археологическое обследование фундамента. В результате выяснилось, что в процессе сооружения фундамента (располагался на природных мощных валунах) и сопутствующих строительных работ культурный слой крепости разрушен. Собраны фрагменты гончарной керамики, кусочки слюды, две медные монеты 1728 и 1896 годов.

Профиль северного конца траншеи на склоне показал, что никаких остатков деревянной крепостной стены здесь не сохранилось, то есть высказывавшиеся ранее предположения о том, что р. Олонка основательно подмыла береговую часть мыса и обрушила крепостную стену в реку (кроме укреплений рва со стороны р. Олонки, о которых говорилось выше), подтвердились. Не удалось выявить остатки городовой стены на берегу р. Мегреги в 2008 году (раскоп XVIII, 16 м2).

Далее траншея, идущая с севера на юг вдоль здания суда и пешеходной асфальтовой дорожки, обнажила слой битого кирпича, достигавший максимальной толщины 0,32 м. Этот слой образовался, вероятно, при разборке из-за ветхости находившихся в этой части крепости каменных Троицкого собора и церкви Богоявления Господня (разрушились по причине зыбучести грунта).

Северная сторона траншеи вдоль улицы 30-летия Победы и пешеходной дорожки весьма информативна. В профиле выявлена кладка из валунов высотой до 2 м, шириной в некоторых местах до 4 м. Под валунной кладкой зафиксированы остатки мощных бревен. Валуны для территории крепости нехарактерны, они привезены со стороны, так как четвертичные отложения Олонца состоят из суглинков и глинистых грунтов мягкопластичной и текучей консистенции. Описанный участок траншеи, на мой взгляд, является фрагментом каменной палатки, которую в прошлом мы так долго и безуспешно искали. Напомню ее документальное описание.

В 1674–1676 годах в Олонецком городе строилось первое каменное здание – приказная палата для хранения денежной казны, пороха, свинца и прочих припасов. Под фундамент был выкопан ров общей длиной (в пересчете на современные меры длины) немногим более 77 м и глубиной около 1,8 м. К сожалению, в смете не указаны размеры здания. В дно рва было вбито 959 свай длиной 2,1 м каждая, на торцы которых были уложены 84 пластины-лежни, после чего ров забутили диким камнем. Сама постройка была кирпичной. Трудно представить, как выглядела каменная палатка: на плане XVII века она изображена в виде высокой, может быть, двухэтажной постройки, на плане XVIII века – в виде длинного одноэтажного здания. В конце XVIII века это здание называлось ветхим. При многолетних археологических работах на участке, примыкающем к р. Мегреге (раскопы VII–X, XIII–XV), вскрыта большая территория, но следов такого мощного сооружения обнаружено не было. Понятно, что план Олонца XVII века не является топографическим планом, и не все архитектурные детали реалистичны. В этом убедились многие исследователи, пытавшиеся совместить план крепости с современным городским планом. Несовпадение плана XVII века c современной топографией подтвердилось и в полевом сезоне 2007 года.

Находок в траншее не обнаружено, поскольку на территории крепости они сопутствуют только жилым сооружениям, но вынутый грунт был вновь возвращен на место, за исключением валунов, так как они могли бы повредить водопровод. По моей просьбе они оставлены на краю траншеи, чтобы напоминать о каменном рве под каменной палаткой.

Итак, на территории Олонецкой крепости в 1973–1975, 1988, 1990–1991, 1993, 1995, 2004, 2007, 2008 годах вскрыта площадь около 1000 м2 (18 раскопов, несколько шурфов, траншея). Конечно, в сравнении с территорией, занимаемой крепостью, это небольшая часть, но следует учитывать плотность застройки исторической части города, а также отсутствие бюджетного финансирования, что не позволяет изучать крепость большими участками. Однако археологические исследования прояснили и существенно дополнили письменные источники по истории военноадминистративного центра Олонца, защищавшего западные рубежи Московского государства.

Большинство находок, собранных на территории Олонецкой крепости, – фрагменты гончарной керамики (более 2500), обломки железных (170) и медных изделий (70), точильные бруски (20), обломки курительных трубок (21), кремни оружейные (24) и т. д.

О постепенном превращении Олонца в торговый город свидетельствуют находки монет (107), в основном мелких медных ХVIII–ХIХ веков. Ни одной монеты, относящейся к периоду строительства крепости, не обнаружено. Наиболее ранняя группа из пяти монет датируется концом ХVII – началом ХVIII века. Монет времени правления Анны Иоанновны (1730–1740) – 40, Елизаветы Петровны (1741–1761) – 22, Екатерины II (1762–1796) – 15. Монеты Павла, Александра и Николая (первых) немногочисленны [5; 183].

Своеобразие и неповторимость Олонцу придавали церкви. Они неоднократно перестраивались и за малым исключением до наших дней не сохранились. Здания в основном были деревянными. Кирпич в силу дороговизны применялся мало. Культовые здания города концентрировались на территории крепости, на о. Мариам и ближайших береговых участках рек Олонки и Мегреги [6]. Олонец в те времена был крупным центром художественной культуры Севера [11].

Усилиями энтузиастов в 1990 году Олонец обрел статус исторического города России. В 2009 году Олонецкой крепости исполнится 360 лет. Необходимо помнить об этом и бережно относиться к сохранению историко-культурного достояния, оставленного предшествующими поколениями.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

-

1. ДАИ – Дополнения к Актам историческим.

-

2. РИБ – Русская историческая библиотека.

Список литературы Олонецкая крепость: итоги новых археологических исследований

- Глазырина Г.В. Alaborg «Саги о Хальвдане, сыне Эйстейна»: К истории Русского Севера//Древнейшие государства на территории СССР: 1983 год. М.: Наука, 1984. С. 207-208.

- Джаксон Т.Н., Мачинский Д.А. «Сага о Хальвдане, сыне Эйстейна» как источник по истории и географии Северной Руси и сопредельных областей в IX-XI вв.//Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск: ПетрГУ, 1989. С. 128-145.

- Древнерусские города в древнескандинавской письменности. М.: Наука, 1987. 208 с.

- Карелия в XVII в.: Сб. документов. Петрозаводск: Госиздат КФССР, 1948. 443 с.

- Кочкуркина С.И. Народы Карелии. Петрозаводск: Карелия, 2005. 208 с.

- Куспак Н.В. Церковные сооружения Олонца//Древний Олонец. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1994. С. 66-85.

- Мамонтова Н.Н. Топонимия Олонецкого края//Древний Олонец. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1994. С. 111-129.

- Новгородская первая летопись старшего извода. М.; Л.: АН СССР, 1950. 642 с.

- Овсянников О.В., Кочкуркина С.И. О Древнем Олонце//Средневековые поселения Карелии и Приладожья. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1978. С. 96-105.

- Олонецкий сборник. Вып. 4. Петрозаводск: Губ. тип., 1902. 76 с.

- Платонов В.Г.Иконопись//Древний Олонец. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1994. С. 86-110.

- РИБ. СПб.: Археографическая комиссия, 1884. Т. 8. С. 907-950.

- Росписной список воеводы князя Федора Волконского 1649 г.//ДАИ. СПб.: Археографическая комиссия, 1848. Т. 3. С. 227-231.

- Роспись сметная Олонцу 1672 г. воеводы Ивана Баклановского//ДАИ. СПб.: Археографическая комиссия, 1857. Т. 6. С. 220-226.

- Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси X-XIV вв. М.: Наука, 1972. 231 с.

- Янин В.Л. Новгородские акты XII-XV вв. М.: Наука, 1991. 384 с.