Онкологические заболевания у населения джетыасарской археологической культуры в эпоху раннего средневековья

Автор: Медникова М.Б., Чечткина О.Ю., Тарасова А.А., Петрова К.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

При визуальном и радиологическом обследовании антропологической коллекции джетыасарской археологической культуры (регион Восточного Приаралья), насчитывающей свыше 600 погребений из разных могильников, было встречено 6 случаев с яркими проявлениями метастатического рака. Данная публикация преследует целью введение в научный оборот контекстуального описания этих патологических изменений. Палеопатологические проявления во всех случаях соответствуют диагнозу «множественная миелома» - достаточно редкому сегодня, но ранее встреченному в популяциях эпохи миграций на Северном Кавказе и в Венгрии. Примечательно, что трое из шести индивидов скончались не от онкологии, как можно было ожидать, учитывая их состояние, а в результате насильственной смерти, причиненной боевым оружием, причем в двух случаях предсмертные травмы были неоднократными.

Раннее средневековье, великое переселение народов, джетыасарская культура, палеопатология, радиология, палеоонкология

Короткий адрес: https://sciup.org/143182444

IDR: 143182444 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.412-429

Текст научной статьи Онкологические заболевания у населения джетыасарской археологической культуры в эпоху раннего средневековья

Палеопатология, изучающая болезни древнего и средневекового населения, прочно утвердилась в качестве важной составляющей междисциплинарных исследований в археологии ( Рохлин , 1965; Ortner, Putschar , 1981; Бужилова , 1995; 2005; и др.). Описания бытовых и боевых травм, инфекционных поражений, метаболических нарушений, последствий физиологических стрессов на останках,

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-2800630, «Население Восточного Приаралья в эпоху миграций I тысячелетия по данным антропологического источника».

поступающих из археологических раскопок, позволяют оценить риски, возникавшие в жизни людей прошлого, и качество жизни в сообществах, принадлежавших разным культурным традициям.

О распространении онкологических заболеваний в археологическом прошлом человечества до недавнего времени было известно не так много. Сегодня эти болезни являются одной из главных причин смертности населения, что в целом отражает общее увеличение продолжительности жизни. Считалось, что для популяций предшествовавших эпох, с их коротким жизненным циклом, была характерна смертность от других причин (инфекций, травм, голода). Кроме того, предполагалось, что низкий уровень воздействия канцерогенов, «здоровый» образ жизни и пищевые предпочтения способствовали малой распространенности злокачественных опухолей ( Capasso , 2005). Другие специалисты учитывали особенности работы с палеоантропологическими материалами: небольшие размеры выборок, тафономические эффекты, методологические и диагностические ограничения, искажающие представления о частоте заболеваемости раком в древних и средневековых группах ( Waldron , 1996; Strouhal, Nemeckova , 2009).

Однако масштабные обследования палеоантропологических материалов наряду с развитием палеопатологической дифференциальной диагностики и внедрением в процесс исследования современных методов радиологии за последние годы способствовали созданию корпуса данных, меняющих представления о давности раковых заболеваний ( Ortner , 2003; Ragsdale et al. , 2018; Riccomi et al. , 2019; Halperin , 2004). Например, злокачественные новообразования разного генезиса и последствия метастазирования в костную ткань были открыты у палеоиндейцев Южной Америки ( Klaus , 2014), у древних египтян Дахлехско-го оазиса ( Moltoa, Sheldrick , 2018), у представителя абашевской археологической культуры эпохи бронзы ( Бужилова и др. , 2008), в средневековой Венгрии ( Molnаr et al. , 2009), в V в. на Северном Кавказе ( Бужилова, Березина , 2008) и в XIV в. в Прикубанье ( Петрова, Медникова , 2022). К наиболее ранним примерам антропологической палеоонкологии относится вероятный случай лим-фолейкоза у шестилетнего ребенка ямной культуры, погребенного в статусном захоронении кургана 1 группы Болдырево-4 в Оренбургской области ( Моргунова и др. , 2022).

Восточное Приаралье в прошлом было густо заселено и имело важное геополитическое значение как перекресток путей передвижения племен и народов, место традиционных контактов скотоводов евразийских степей и земледельцев оазисов Средней Азии ( Левина, Птичников , 1991. С. 142). Вплоть до VIII в. на территории бассейна Нижней Сырдарьи здесь существовала джетыасарская археологическая культура, исследованная Хорезмской экспедицией АН СССР ( Толстов , 1948; 1962; Левина , 1996; и др.).

Обширная антропологическая коллекция, переданная для хранения и изучения в ИА РАН, исследуется с начала 1990-х гг., в том числе с позиций палеопатологии, палеодемографии и скелетной морфологии (Медникова, 1993; Бужилова, 1995; Бужилова, Медникова, 1993; Buzhilova, Mednikova, 1999; и др.). Работы в области краниологии и одонтологии свидетельствовали о сложном многокомпонентном составе населения Восточного Приаралья I тыс., вобравшего разные монголоидные и европеоидные компоненты (Кияткина, 1993; 1995; Рыкушина, 1993; 1995; Ходжайов, Кияткина, 2002; Ходжайов, Ходжайова, 2001).

Но лишь недавно в фокусе внимания в полном объеме оказались материалы из раскопок могильников Алтынасар 4а–т ( Медникова и др. , 2020; 2022). Современные методические возможности радиологической диагностики заболеваний открывают новые перспективы палеопатологического изучения населения дже-тыасарской культуры ( Медникова , 2020).

Останки людей, предположительно несущие на себе следы онкологических заболеваний, были обнаружены в захоронениях пяти из чуть более двух десятков некрополей джетыасарской культуры, в разной степени изученных в ходе охранных археологических работ в 1986–1989, 1991 гг. Это курганные группы Алтынасар 4б, и, л, р и Косасар-2.

Данная публикация преследует целью введение в научный оборот описание этих случаев и их контекстуальное рассмотрение.

Археологический контекст

Датировки погребений, из которых происходят останки предполагаемых онкобольных, приводятся в соответствии с документацией, подготовленной автором раскопок Л. М. Левиной при передаче материалов на хранение в ИА РАН.

Могильник Алтынасар 4б находился в 800 м южнее городища Алтынасар, имеет протяженность более 400 м с юго-запада на северо-восток и ширину 160– 180 м. Раскопки затронули лишь небольшую часть его курганов (32), 27 из которых были датированы исследователями II–IV вв. н. э. и 8 – IV–VI вв. Всего в них изучено 43 погребения: одно оказалось кенотафом, одно было совершено в подземном кирпичном сводчатом склепе, а остальные принадлежали к трем разным типам захоронений в ямах (73,2 % – с боковой нишей; 17 % – c подбоем; 9,7 % – простых прямоугольных) ( Левина , 1996. С. 63).

Некрополь Алтынасар 4и располагался в 200 м к северу и северо-западу от круглой крепости Алтынасар. В плане он вытянут в широтном направлении, имеет размеры около 260 × 570 м. В нем раскопано 27 разновременных курганов со склепами первого типа (типологию см.: Там же. С. 17) и 26 грунтовых погребений разных типов (большинство (15) – в простых ямах). Данный могильник перестал функционировать к середине I тыс. до н. э. Авторы раскопок отмечали, что в погребальном инвентаре четверти раскопанных курганов наряду с характерным джетыасарским вещевым комплексом были материалы, имевшие иную культурную принадлежность (Там же. С. 65).

В полутора километрах к юго-юго-востоку от Алтынасара находился некрополь Алтынасар 4л. Его реконструируемая площадь – приблизительно 250 × 500 м. Здесь было исследовано 79 курганов и 89 погребений, большинство из которых были совершены в ямах с боковыми нишками (78 %), а также в простых ямах (21 %). Хронологический диапазон бытования некрополя – с IV–III вв. до н. э. по III–IV вв. н. э. В десяти раскопанных курганах были найдены артефакты, нетипичные для джетыасарских комплексов (Там же. С. 66).

Могильник Алтынасар 4р находился в окружении некрополей Алтын-асар 4м, л, о. Ориентировочная площадь некрополя – 220 × 320 м. На нем было исследовано 50 курганов, которые содержали 61 погребение. Большинство (90 %) захоронений здесь были совершены в подбоях, еще по 5 % составляют погребения в ямах с нишками и в простых ямах. Погребения данного могильника относятся в основном к IV–VI вв., однако некоторые могут быть датированы более поздним временем, вплоть до VII в. (Там же. С. 67).

Могильник Косасар-2 располагался вблизи городищ Джеты-асар № 11 и 13. В нем было исследовано 78 курганов, в которых открыто два кенотафа и 92 подкурганных грунтовых захоронения трех разных типов. Большинство (64 %) были совершены в простых могильных ямах, 26 % составляли погребения в ямах с нишками, 10 % – в ямах с подбоями. Захоронения на некрополе совершались с V–II вв. до н. э. вплоть до III–IV вв. н. э. Особенности этого могильника в том, что в более чем 75 % его захоронений был обнаружен инвентарь, а также зафиксированы детали подземных и надземных погребальных сооружений, нехарактерные для джетыасарского погребального комплекса (Там же. С. 61, 62).

Некрополь Алтынасар 4б (АА4б) , кург. 63, погр. 1 (II–IV вв.). Захоронение в грунтовой яме с боковой нишкой. Ориентировка погребенного – головой на север. Положение костяка определить не удалось, так как кости были перемещены при ограблении, совершенном в древности. В могиле были найдены фрагменты керамической посуды, железный нож, серьги, туалетный набор, кости животного ( Левина , 1996. С. 88).

Некрополь Алтынасар 4и (АА4и) , кург. 203 (V–VII вв.). Захоронение совершено в грунтовой яме с подбоем. Ориентировка погребенного – головой на север, лицом к западу. Положение костяка – вытянуто на спине с вытянутыми руками и ногами. В могиле обнаружены две бронзовые пряжки и крупный горшковидный сосуд нехарактерной для джетыасарской культуры формы ( Левина , 1989. С. 23).

Некрополь Алтынасар 4л (АА4л) , кург . 375, погр. 1 (II–IV вв.). Захоронение в яме с нишкой. Погребение было разграблено в древности, кости скелета обнаружены в северо-западной трети могилы, анатомического порядка не прослеживалось, ориентировка и положение погребенного не установлены. Среди костей было найдено три цилиндрические коралловые бусины, одна синяя стеклянная бусина и бронзовая нашивная бляшка. В нишке обнаружен кухонный горшок, кости ног и таза барана, бронзовое черешковое зеркало с отпечатком матерчатой сумки, пряслице, обломки железного ножа, створка раковины-перламутренни-цы с бруском мела и фрагменты истлевшего деревянного предмета (возможно, гребня) (Там же. С. 21).

Некрополь Алтынасар 4р (АА4р) , кург. 381, погр. 1 (IV–VI вв.). Захоронение в яме с подбоем. Было ограблено в древности. По сохранившимся в анатомическом порядке костям верхней части скелета было реконструировано положение костяка – вытянутое на спине, головой на север. Погребальный инвентарь представлен кухонным горшком с крышкой, кружкой, кувшином с крышкой, стеклянной бусиной, бронзовой нашивной бляшкой с остатками ниток, фрагментами плетеной корзины. Также в могиле были обнаружены кости ног и таза барана (Там же. С. 29).

Могильник Косасар-2, кург. 7, погр. 2. Могила принадлежит к категории ранних захоронений в этом некрополе (до II в.), которую автор раскопок Л. М. Левина рассматривала при аргументации тезиса о проникновении населения, ассоциированного с хунну, в Восточное Приаралье в I в. до н. э. (Левина, 1996. С. 200, 201). Погребение было совершено в простой прямоугольной яме. Ориентировка погребенного – головой на север, положение – вытянуто на спине, правая рука уложена в области таза, положение левой определить не удалось. В могиле был найден горшок и остатки камыша, выстилавшего пол.

Могильник Косасар-2 , кург. 46 (II–IV вв.). Погребение в яме с нишкой. Ориентировка погребенного – головой на север, с небольшим отклонением к западу. Расположение костей скелета в могиле позволяет реконструировать положение костяка как вытянутое на спине. Положение рук определить невозможно. В захоронении были обнаружены зеркало, гемма, кувшин и горшок, были зафиксированы остатки камыша.

Методические подходы

Половозрастная диагностика скелетных останков производилась в соответствии со стандартной методикой (Standards for data collection…, 1994).

При описании патологических состояний визуально и с применением радиологических методов (цифровая микрофокусная рентгенография, микротомография) обращалось особое внимание на случаи аномальной деструкции костной ткани. В соответствии с рекомендациями в работах палеопатологов очаги деструкции описывались с учетом набора признаков: 1) тип деструкции кости и края (сливающаяся пористость, остеолитические очаги (отграниченные или картина костной ткани «траченной молью»; 2) расположение, протяженность, количество и размер поражений. Учитывалось присутствие аномальной пролиферации костей в виде пластинчатых, шиповидных и др. изменений ( Ortner , 2003; Ragsdale et al. , 2018; Marques et al. , 2018; и др.).

Результаты

Порядок описания случаев в этом разделе обусловлен степенью манифестации патологических проявлений.

АА4л. 375.1 . Женщина. 30–34 года.

Сохранность: череп, нижняя челюсть, правая плечевая, левые лучевая, бедренная, парные большеберцовые, диафизы малоберцовых, парные разрушенные тазовые кости.

Возраст был определен на основании стертости зубов (зубы стерты на 1/3 коронки), по степени зарастания швов, по состоянию суставных поверхностей трубчатых костей. В отличие от большинства представителей джетыасарского населения у этого индивида не встречено последствий преднамеренной деформации головы.

Монголоид. Присутствуют эпигенетические признаки: симметричная вырезка на верхнем крае глазницы, межмыщелковое отверстие на плечевой кости.

Патологические проявления

При визуальном обследовании обращают внимание заметные последствия парадонтопатии: корни зубов нижней челюсти полностью обнажены. Верхние передние резцы утрачены незадолго до смерти. Сохранность и стертость других зубов не позволяет зарегистрировать эмалевую гипоплазию.

В области лицевого скелета обнаружены последствия долговременного патологического процесса. Передняя носовая ость резорбирована, носовая перегородка в передней части не сохранилась (возможно, утрачена при жизни вследствие патологии?). На рентгене было видно, что передняя часть верхней челюсти подверглась значительной резорбции.

Поверхность свода черепа изрыта впадинами, что, по первоначальному впечатлению, было связано с тафономическими изменениями. Местами открыт слой диплоэ. Однако последствия патологического процесса, наблюдаемые справа в области верхней части чешуи лобной кости, позволили предположить, что и эта часть свода подверглась сходным изменениям. Следует также отметить резкое увеличение размеров foramen mandibulae на задней поверхности нижней челюсти справа.

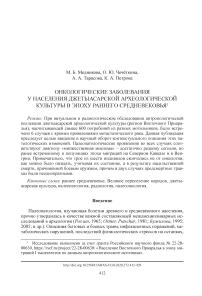

На границе заросшего венечного шва с правой стороны наблюдаются последствия трех рубленых травм без следов заживления, хорошо видных на рентгенограмме (рис. 1: А ). Другая незажившая травма, причиненная острым клинком, присутствует в заднелатеральном квадранте левой теменной кости (рис. 1: Б ). Таким образом, можно реконструировать не менее 4 предсмертных ранений.

Дифференциальная диагностика очагов деструкции на своде включала хроническую бактериальную инфекцию, а учитывая изменения в носовой области и на верхней челюсти, – даже лепру.

Однако проведенное радиологическое обследование позволило уточнить этот диагноз.

На панорамном снимке черепа, полученном с помощью микрофокусной рентгенографии, видно, что свод пронизан очагами деструкции разных размеров (теменные, затылочная кости) и неправильной формы (рис. 1: В ). Подобные обширные лизисы присутствуют в ветви нижней челюсти (рис. 1: Г ). На рентгеновском изображении свода, полученном с увеличением, отчетливо видны фестончатые края этих дефектов, к которым подходит сеть кровеносных сосудов (рис. 1: Д ). Картина костной ткани на этом снимке может быть описана как «траченная молью» (диагностический термин для описания специфического патологического состояния).

На рентгене структура губчатой ткани крыльев тазовых костей регулярная, без деструкций. Но на снимке верхней трети бедренной кости без увеличения в области шейки и метафиза – структура нерегулярная. На снимке в области метафиза с увеличением (напротив вертела) присутствуют очаги деструкции разных размеров, что не исключает метастазирование (рис. 1: Е ). Аналогичные очаги лизисов отмечены на снимке в верхнем метафизе большеберцовой кости с увеличением.

АА4и. 203 . Мужчина, 30–39 лет: не облитерирован венечный, облитерирован сагиттальный шов. Посмертные разрушения не позволяют оценить наличие зубов мудрости.

Сохранность: череп, фрагмент диафиза правой плечевой кости, правая лучевая с разрушенным верхним эпифизом, фрагмент правой ключицы, фрагмент

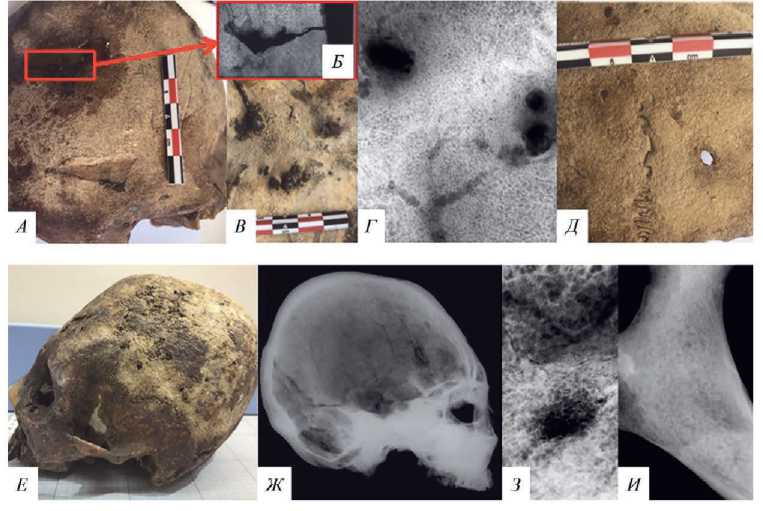

Рис. 1. Микрофокусная рентгенография патологических изменений на останках женщины из могильника Алтынасар 4л, кург. 375, погр. 1

А – рубленые травмы на границе лобной кости; Б – рубленая травма на левой теменной кости; В – многочисленные лизисы разных размеров в толще свода черепа; Г – очаг деструкции в ветви нижней челюсти; Д – лизисы на своде черепа с фестончатыми краями; Е – очаги деструкции разных размеров в верхнем метафизе бедренной кости крестца, парные тазовые кости (левая разрушена), правая бедренная кость без эпифиза, диафиз правой большеберцовой, надколенник, фрагмент диафиза локтевой кости.

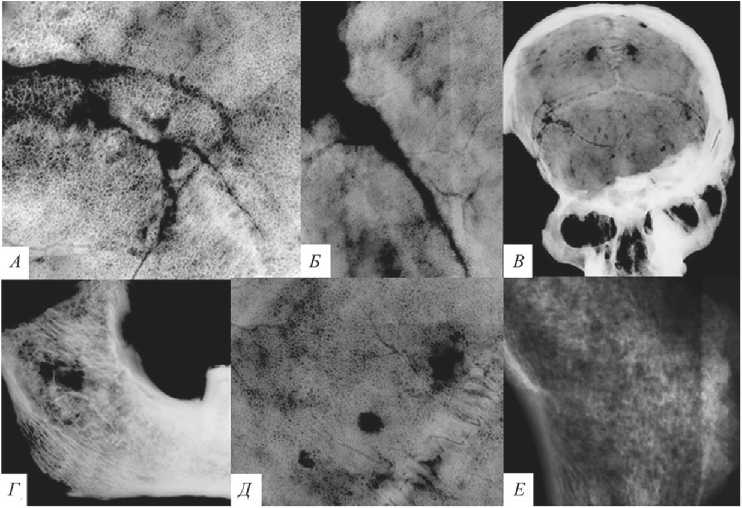

Монголоид. Высокий тип лобно-затылочной кольцевой деформации. В области надбровья рубленая травма без следов заживления. Эмалевая гипоплазия множественная. При визуальном осмотре было обращено внимание на множественные лизисы на своде черепа – на теменных и затылочной костях (рис. 2: А ). Это послужило поводом для проведения радиологического обследования с целью разграничения метастатического рака и последствий инфекционного заболевания.

Череп был исследован двумя радиологическими методами: микрофокусной рентгенографией и микротомографией. На рентгенограмме в вертикальной плоскости, сделанной через область большого затылочного отверстия, видна высокая плотность лизисов в верхней части свода. На снимке с увеличением – эти очаги разного размера: от мелких овальных до крупных с неровными (фестончатыми) краями (рис. 2: Г ). На трехмерной реконструкции внешней поверхности мозговой капсулы (микроКТ) эти дефекты имеют форму округлых кратеров

Рис. 2. Патологические изменения на останках мужчины из могильника Алтынасар 4и, кург. 203

А – очаги деструкции на поверхности свода черепа; Б – очаги деструкции на рентгенограмме крыла подвздошной кости; В – трехмерная реконструкция внешней поверхности мозговой капсулы после микроКТ; Г – рентгенография свода черепа с увеличением: лизисы разных размеров; Д – множественные лизисы в слое диплоэ на поперечном срезе свода черепа после микроКТ

(рис. 2: В ). На поперечном срезе в верхней части свода видно, что дефекты подокруглой формы и разных размеров в значительной степени разрушили пространство диплоэ (рис. 2: Д ).

На рентгенограмме крыла подвздошной кости мы выявили скопление очагов деструкции (не менее 8). На снимке с максимальным увеличением (до 10 раз) видно, что они неправильной подовальной формы (рис. 2: Б ). Вместе с тем, на снимке крестца – структура губчатой ткани регулярная.

АА4р. 381.1 . Женщина, 30–34 года. Сохранность: череп.

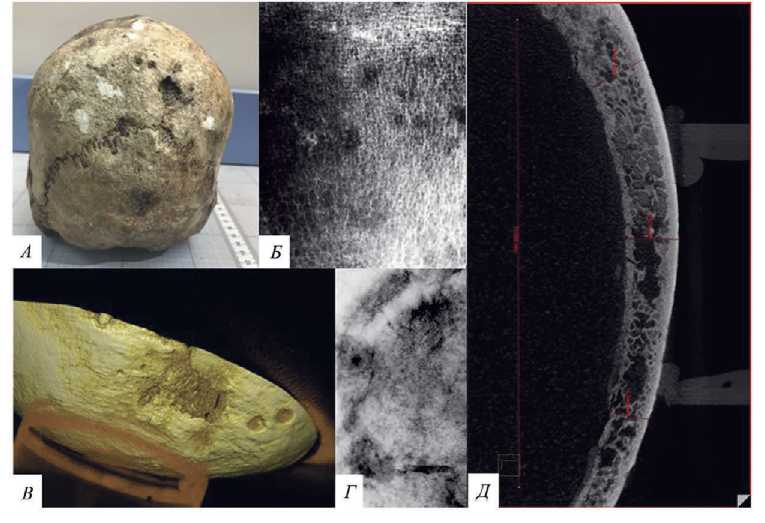

Кольцевая деформация. Метопический шов.

Абсцесс на верхней челюсти в области моляров. На поверхности теменной кости справа зафиксирован очаг резорбции неправильной формы (до 12 мм). Рядом еще несколько небольших лизисов (от 4 мм) (рис. 3: А, Б ). Аналогичный очаг есть на теле нижней челюсти слева от подбородочного выступа. Справа расширено foramen mandibulae. Дифференциальная диагностика включала онкологическое заболевание, инвазию (паразитарное поражение) или инфекцию. На рентгенограмме нижней челюсти выявлен скрытый обширный очаг

Рис. 3. Патологические изменения, ассоциируемые с метастатическим раком, у женщин из могильников Алтынасар 4р, кург. 381, погр. 1 ( А–Г )

и Алтынасар 4б, кург. 63, погр. 1 ( Д–Ж )

А – череп и нижняя челюсть; Б – лизисы на поверхности свода черепа; В – деструкция в толще тела нижней челюсти; Г – лизисы на рентгенограмме свода черепа с увеличением; Д – поверхностная и сквозная деструкция в верхней части свода черепа; Е – локализация лизисов на рентгенограмме черепа в боковой проекции; Ж – лизисы на своде черепа с фестончатыми краями с подходящими к ним руслами кровеносных сосудов. Рентгенограмма с увеличением деструкции в толще тела (рис. 3: В). На снимке свода с увеличением видны лизисы разных размеров – от мелких, подокруглой формы, до более крупных с неровными краями (рис. 3: Г).

АА4б. 63.1 . Женщина, 30–39 лет. Зубы сильно стерты. Низкий тип кольцевой деформации.

Выражена уплощенность лицевого скелета. Присутствует метопический шов. Эмалевая гипоплазия отражает физиологический стресс, испытанный примерно в 3 года. Присутствует парадонтопатия.

В хранении ИА РАН имеются череп, нижняя челюсть и правая бедренная кость этой женщины. Свод черепа разрушен в заднем квадранте правой теменной и в затылочной области и был отреставрирован мастикой. Возможно, разрушение не посмертно, а инфекционного характера или вследствие онкологического заболевания.

В верхней части свода черепа также наблюдаются последствия очень далеко зашедшей деструкции, которая, по первому впечатлению, могла быть связана с тафономией, но могла возникнуть и при жизни индивида (рис. 3: Д ). На рентгеновском изображении в боковой проекции видны скрытые лизисы в толще свода (рис. 3: Е ). На вертикальном снимке с увеличением они неправильной формы, имеют фестончатые края (рис. 3: Ж ).

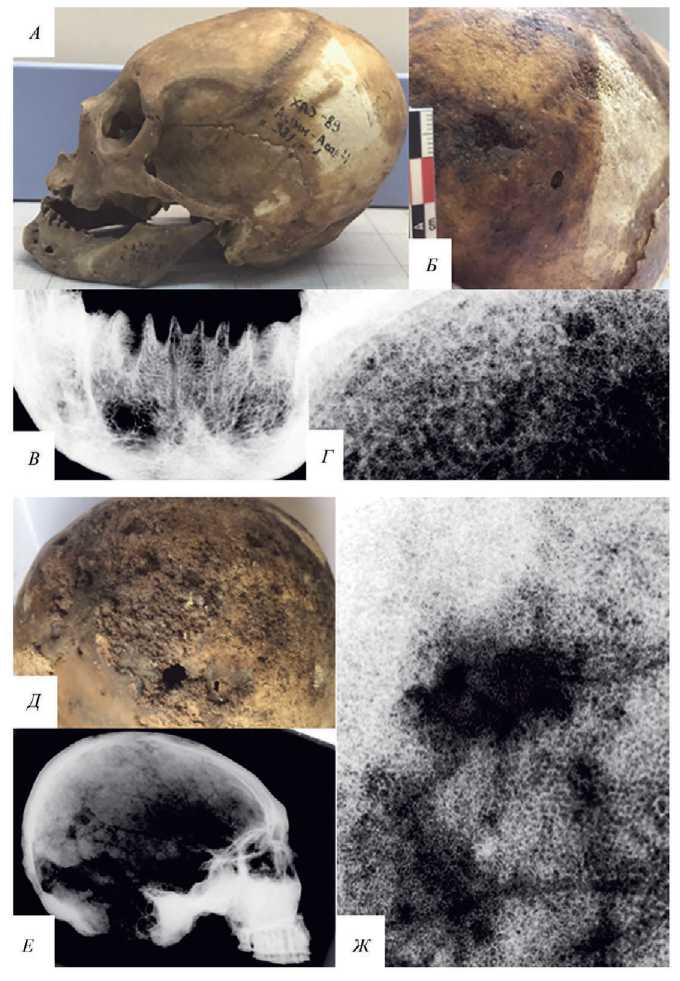

Косасар-2 , кург. 7, погр. 2. Мужчина, 40–49 лет. Высокий тип лобно-затылочной деформации. Над правым надбровьем – рубленая незажившая травма, длиной 33 мм с наибольшей шириной 8 мм (рис. 4: А ). Ее контур подтреугольной формы. Другая травма в центральной части чешуи лобной кости при реставрации, проведенной археологами перед поступлением черепа в хранение ИА РАН, была замазана мастикой. На рентгене этой области видно, что она была сквозной, и, судя по всему, была причинена тем же оружием перед смертью этого мужчины (рис. 4: Б ).

На фрагменте верхней части свода расположены сквозные овальные лизисы (рис. 4: Д ). Со стороны эндокрана они резко расширяются (рис. 4: В ).

По первому впечатлению – это арахноидальные лизисы, вполне типичные для людей этой возрастной категории из археологических выборок. Но пахионовы грануляции, как их еще называют, редко сопровождаются прободением свода, в данном случае имеющего нормальную толщину. К тому же часть из них оплетена сетью кровеносных сосудов (рис. 4: Г ). На эндокране в области лобной и теменной костей наблюдаются последствия пролиферации костной ткани.

Косасар-2, кург. 46. II–IV вв. Мужчина, 40–44 года.

Сохранность: череп, кости левого предплечья, левая ключица, правая бедренная, надколенник.

На левой локтевой кости обращают внимание артротические изменения в области локтевого сустава.

Этот скелет привлек наше внимание благодаря обширным поверхностным деструкциям, затронувшим лобную, теменные и затылочную кости (рис.4: Е ). На рентгеновском снимке в боковой проекции выявляются мелкие очаги подокруглой формы, преимущественно на теменных костях (рис. 4: Ж, З ). На фронтальном и вертикальном снимках заметно истончение верхнего неба.

Рис. 4. Патологические изменения у мужчин из могильника Косасар 2, кург. 7, погр. 2 (А–Д) и кург. 46 (Е–И)

А – локализация травм боевым оружием на лобной кости; Б – травматическое сквозное повреждение, скрытое при реставрации мастикой, на рентгенограмме; В – очаги деструкции и пролиферации костной ткани со стороны эндокрана; Г – лизисы на рентгенограмме свода округлой формы, местами имеют фестончатые края; Д – поверхностные и сквозные лизи-сы на экзокране; Е – обширные разрушения внешней поверхности свода; Ж – локализация предполагаемых очагов метастазирования на снимке черепа в боковой проекции; З – очаг деструкции на рентгенограмме с увеличением; И – мелкие очаги деструкции в области шейки и метафиза бедренной кости

Рентгенография ключицы не выявила патологических изменений. Но в области шейки бедренной кости и в ее верхнем метафизе имеются следы возможного метастазирования (рис. 4: И ).

Обсуждение

Неполная сохранность скелетных останков в джетыасарской остеологической коллекции из хранения ИА РАН, безусловно, должна была служить ограничением для постановки точных диагнозов. Мы обследовали материалы в свыше 600 погребениях из раскопок разных некрополей, выбрав для обсуждения в рамках данной статьи наиболее репрезентативные. Проблема фиксации проявлений подобных заболеваний и их интерпретации на уровне палеоэпидемиологии обсуждалась в статье с красноречивым названием «Отсутствие доказательств или доказательство отсутствия?», посвященной рассмотрению эталонной документированной португальской коллекции, составленной из останков больных XIX–XX вв. с подтвержденным диагнозом (Marques et al., 2018). Критическое отношение к возможностям антропологического источника в случае неполной сохранности побуждает нас не прибегать к оценке частоты встречаемости этих патологий в группе, лишь констатировать, что они могли встречаться не менее чем у одного процента обитателей региона на протяжении нескольких веков.

Однако даже в такой сложной ситуации, вызванной объективными причинами (тафономические изменения, в том числе из-за ограбления могил в древности, существовавшая практика неполного сбора антропологического материала в полевых условиях), полученная нами картина патологических проявлений более чем красноречива и позволяет обсуждать конкретные риски для здоровья и жизни населения Восточного Приаралья в I тыс.

Благодаря радиологическому обследованию (методы микрофокусной рентгенографии и микротомографии) мы смогли выделить в составе джетыасарской остеологической коллекции останки группы лиц с множественными очагами разрушения костной ткани, затрагивавшими кости свода черепа и, в ряде случаев, посткраниальный скелет.

По шкале изменений, предложенной в методической статье зарубежными коллегами (Ibid.), рассматриваемые нами случаи могут быть отнесены к баллу 3, т. е. с высокой долей вероятности соответствуют злокачественному новообразованию благодаря степени тяжести и специфичности поражений.

Хронические бактериальные инфекции, такие как туберкулез, трепанемато-зы или проказа, способны вызвать массивные поражения костной ткани. Однако эти заболевания сопровождаются воспалительной реакцией, прежде всего периоститами, и другими специфическими признаками, которые в выявленных нами случаях отсутствуют.

Встреченные множественные поражения могут быть рассмотрены как проявления метастатического рака. По сравнению с первичными злокачественными новообразованиями (саркомами) случаи метастатической онкологии в палеопатологических образцах встречаются намного чаще, демонстрируя поражение области локализации кроветворного костного мозга, т. е. губчатого костного вещества. Соответственно, очаги метастазирования возникают в позвоночнике (80 %), метафизах бедренной кости (40 %), ребрах, грудине (25 %), черепе и тазовых костях (25 %), реже – в плечевой кости и костях плечевого пояса (7 %) ( Ortner , 2003).

Все случаи метастатического рака у джетыасарцев были выявлены у взрослых индивидов, следовательно, наиболее вероятными представляются такие состояния как множественная миелома и метастатическая карцинома. Первая распознается на рентгене благодаря фестончатым краям литических повреждений и «съеденной молью» костной ткани, не окруженной периостальной реакцией (Ibid.; Riccomi et al. , 2019). Именно такая картина, разной степени выраженности, встречена у шести онкобольных джетыасарской культуры.

Палеопатологической диагностике множественной миеломы было уделено особое внимание (Ibid.). Ее причина – в злокачественной пролиферации клеток плазмы костного мозга, увеличивающих активность остеокластов. Множественная миелома – это онкогематологическое заболевание. Хотя подобное течение затрагивает сегодня всего 1 % онкологических диагнозов, у раннесредневекового населения Восточного Приаралья оно, очевидно, встречалось чаще. Это не исключает влияние наследственных предпосылок его появления или же роль мутагенных факторов, присутствовавших в бытовых условиях людей эпохи миграций (по клиническим данным: постоянный контакт с химическими соединениями – лаками, красками, металлами и др.; циркуляция вирусных и бактериальных инфекций; стресс).

Примечательно также, что современный пик заболевания приходится на 50– 70 лет, а среди больных джетыасарцев никто пожилого возраста не достиг. Женщины из могильников АА4л, р, б скончались в интервале 30–39 лет, как и мужчина из могильника АА4и, в то время как мужчины из могильника Косасар-2 умерли сорокалетними. Возможно, нетипично ранний возраст этой онкологии связан с преждевременным изнашиванием организма, его быстрым старением у людей этой археологической эпохи. И масштабы распространения злокачественных образований в прошлом, скорее всего, остаются недооцененными. Тем более важны палеопатологические наблюдения о распространении метастатического рака в эпоху миграций.

Так, в тщательно проведенном исследовании признаки множественной миеломы были выявлены у взрослой женщины из могильника Султан-Гора-4 конца IV – V в. в Ставропольском крае – на своде черепа, тазовой кости, левой бедренной над малым вертелом, на двух ребрах и на левой лопатке ( Бужилова, Березина , 2008).

Международный коллектив палеопатологов исследовал останки 3967 индивидов с территории Венгрии, многие из них происходят из семи археологических памятников III–VII вв. ( Molnar et al. , 2009). У погребенных в шести из них была диагностирована «метастатическая карцинома», и только в двух некрополях – множественная миелома под вопросом. На фрагментарных скелетных останках пожилой женщины из м-ка Шеккутас (VIII в.) были обнаружены остеолитические дефекты на лобной кости, ребрах, позвонках и тазовых костях. Эти изменения предполагают диагноз метастатического рака, и нельзя полностью исключить возможность множественной миеломы.

Скелет взрослой женщины из некрополя Питварос-Визтарозо (VII–IX вв.) был отмечен обширными остеолитическими поражениями черепа и посткраниального скелета. Большинство имеют круглую форму (диаметром от 2 до 36 мм) с относительно неровными краями. Радиологическое исследование (пленочная рентгенография и КТ), к сожалению, не способствовало окончательному диагнозу.

Мы не можем не обратить внимания на то, что трое из шести онкобольных джетыасарцев скончались не от онкологии четвертой стадии, как можно было ожидать, учитывая состояние их костной системы, а в результате насильственной смерти. На черепах мужчин из погр. 2 кургана 7 в м-ке Косасар-2 и из кург. 203 м-ка Алтынасар 4и, женщины из погр. 1 кургана 375 м-ка Алтынасар 4л наблюдаются последствия незаживших рубленых ранений, причиненных боевым оружием. В первом и последнем случаях эти травмы были неоднократными. И если мужчина из Косасара-2 погиб после столкновения «лицом к лицу», то женщина из Алтынасара 4л перед смертью испытала четыре разящих удара по голове, последний из которых пришелся на левую теменную кость, т. е. был нанесен сбоку слева. Очевидно, что эти люди длительное время страдали от боли в костях, ощущения усталости, тошноты, спутанности сознания, поэтому их участие в боевых столкновениях, даже в это воинственное время, представляется проблематичным.

В работах социальных антропологов тяжелая болезнь анализируется в контексте стигматизации и с привлечением для интерпретации теории обрядов перехода А. ван Геннепа ( Носенко-Штейн , 2020). Нельзя исключить, что в сообществе джетыасарской культуры тяжелобольные люди воспринимались как «другие», связанные с иным миром. Поэтому на их насильственную смерть, по-видимому, стоит обращать особое внимание. Вместе с тем, они были погребены в соответствии с традициями, в сопровождении принятого инвентаря.

Заключение

Тотальное палеопатологическое обследование антропологических материалов джетыасарской археологической культуры с применением современных методов радиологии выявило останки шести индивидов, погребенных в могильниках Алтынасар 4б, и, л, р, а также Косасар-2, с признаками метастатического рака. Это означает, что во все периоды существования этой культурной традиции население Восточного Приаралья сталкивалось со злокачественными новообразованиями. Морфологическая картина палеопатологических проявлений во всех выявленных случаях соответствует диагнозу «множественная миелома» – достаточно редкому сегодня, но ранее встреченному в популяциях эпохи миграций на Северном Кавказе и в Венгрии. Обращает внимание, что 50 % онкобольных джетыасарцев погибли насильственной смертью, от боевого оружия, а не в результате тяжелого течения болезней, которыми они страдали. Этот вопрос нуждается в отдельном обсуждении.

Микрофокусная рентгенография была выполнена на оборудовании производства ЗАО Элтех-Мед. Авторы приносят благодарность фирме ООО Про-дис. НДТ за микротомографию образцов. Дополнительная рентгенография выполнялась с использованием приборной базы ЦКП для археометрических исследований при ИА РАН (система Продис.Скан).

Список литературы Онкологические заболевания у населения джетыасарской археологической культуры в эпоху раннего средневековья

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население (палеопатологические аспекты исследования). М.: ИА РАН. 186 с. EDN: TDCIKR

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens: история болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с. Бужилова А. П., Березина Н. Я., 2008. Вероятный случай множественной миеломы (по антропологическим материалам V в. н. э., Северный Кавказ) // OPUS: междисциплинарные исследования в археологии. Вып. 6. С. 343-351. EDN: RBBZBT

- Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б., Потрахов Н. Н., Потрахов Е. Н., Грязнов А. Ю., 2008. Применение микрофокусной рентгенографии при диагностике заболеваний древнего человека // Петербургский журнал электроники. № 2-3. С.152-162. EDN: JVAHNJ

- Бужилова А. П., Медникова М. Б., 1993. Опыт палеодемографической реконструкции населения Восточного Приаралья в последние века до н. э. - VIII в. н. э. (по материалам из склепов джетыасарской культуры) // Низовья Сырдарьи в древности. Вып. 2. ДжК. Ч. 2. М.: ИЭА РАН. Вып. 2. С. 253-270. EDN: VWTVWT

- Кияткина Т. П., 1993. Краниологические материалы из могильников Косасар 2 и Косасар 3 // Низовья Сырдарьи в древности. Вып. 3. ДжК. Ч. 2. М.: ИЭА РАН. С. 206-247.