Онтогенетическая структура и состояние ценопопуляций Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. в растительных сообществах таёжной зоны (Кировская область)

Автор: Егорова Н.Ю., Сулейманова В.Н.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.32, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье дана оценка состояния ценопопуляций Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. в растительных сообществах таёжной зоны Кировской области. Исследования проводили в вегетационный сезон 2021 г. в пределах Слободского и Кирово-Чепецкого районов Кировской области. Установлено, что в пределах рассматриваемого фрагмента ареала исследуемый вид произрастает в луговых, лесных сообществах и лесо-луговых экотонных биотопах. Покрытие травяно-кустарничкового яруса варьирует в широких пределах - от 25 до 99%. Всего в изученных местообитаниях с G. conopsea выявлено 110 видов, видовое разнообразие травяно-кустарничкового яруса исследуемых ценопопуляций колеблется от 14 до 38 видов сосудистых растений. В составе рассматриваемых сообществ отмечены сосудистые растения, относящиеся к шести эколого-ценотическим группам. Наиболее широко представлены луговые и лугово-опушечные виды - от 42,1 до 69,0%, много и бореальных видов от 9,5 до 36,8%, что связано с сукцессионными изменениями, которые происходят в настоящее время на исследуемых территориях и представляют собой смену лугового сообщества лесным. Встречаются и неморальные, нитрофильные водно-болотные виды, в незначительных количествах и боровые виды. Выявлено, что генеративно-ориентированный тип онтогенетического спектра является преобладающим в изученных ценопопуляциях G. conopsea . По классификации «дельта-омега» исследуемые ценопопуляции представлены стареющим типом. На основе результатов комплексной оценки состояния по организменным и популяционным характеристикам изученные ценопопуляции G. conopsea находятся в состоянии «близком к угрожаемому», «зависящем от сохранения» или «вызывающем меньше всего беспокойства».

Gymnadenia conopsea, ценопопуляция, кировская область, онтогенетическая структура, растительное сообщество, эколого-ценотические группы

Короткий адрес: https://sciup.org/148328020

IDR: 148328020 | УДК: 582.594.2-116.5 | DOI: 10.24412/2073-1035-2023-10478

Текст научной статьи Онтогенетическая структура и состояние ценопопуляций Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. в растительных сообществах таёжной зоны (Кировская область)

Gymnadenia 1c onopsea (L.) R. Br. – многолетний корнеклубневой травянистый поликарпик (Серебряков, 1962), евро-азиатский, арктически-умеренно-континентальный вид (Цвелев, 2000).

В настоящее время численность G. conopsea во многих регионах заметно сокращается под влиянием различных антропогенных факторов (Вахрамеева и др., 2014). G. сonopsea отрицательно реагирует на сильный выпас, интенсивное

вытаптывание и сбор на букеты при рекреации. Внесение больших количеств удобрений, особенно азотных, также отрицательно сказывается на состоянии G. сonopsea , так как усиливает конкуренцию со стороны других видов, особенно злаков. Слабый выпас и сенокошение переносит удовлетворительно. Более того, полное отсутствие традиционного хозяйственного использования лугов (сенокошения, пастьбы) обычно сказывается отрицательно на состоянии популяций (Вахрамеева и др., 1993).

Gymnadenia conopsea занесен в Красные книги 41 региона Российской Федерации, в том числе в Красную книгу Кировской области с категорией редкости 3 (Красная книга…, 2014; Планта-риум, 2023).

Цель настоящего исследования – оценить состояние Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. в растительных сообществах таёжной зоны Кировской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в вегетационный сезон 2021 года в пределах Слободского и Кирово-Чепецкого районов Кировской области. Всего изучено 5 ценопопуляций (ЦП) G. conopsea в различных растительных сообществах: 1 – зарастающий сосной, елью, ивой разнотравный луг, 2 – разнотравно-бобово-злаковый луг, 3 – сосняк с примесью ели и осины грушанково-разнотравный, 4 – поляна в сосняке костянично-бобово-травяном, 5 – опушка сосняка бобоворазнотравного (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения исследованных ценопопуляций Gymnadenia conopsea.

Fig. 1. The layout of the studied cenopopulations of Gymnadenia conopsea.

При проведении исследований применяли подходы и методы популяционной биологии растений: в сообществах закладывали трансекты, в их пределах учетные площадки (Ценопопуляции растений…, 1976). При ценопопуляционных исследованиях за счетную единицу была принята особь. Описание исследованных растительных сообществ осуществляли в соответствии с общепринятыми геоботаническими методами и подходами (Методы изучения…, 2002). Названия видов приведены согласно базе Plants of the World Online (The Plant…, 2023). Принадлежность вида к эколого-ценотической группе определяли по справочной базе данных (Смирнова и др., 2004; Смирнов и др., 2006).

При выделении онтогенетических состояний использовали периодизацию онтогенеза, ранее описанную для этого вида (Вахрамеева и др., 1993; Блинова, 1998; Тетерюк и др., 2013), при этом все генеративные особи рассматривали в пределах одной онтогенетической группы. В он- тогенетической структуре ЦП выделяли следующие онтогенетические состояния: ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), генеративные (g).

Для характеристики онтогенетической структуры ЦП применяли индексы генеративности ( I ген. ) и возобновляемости ( I возобн. ), рассчитанные по рекомендациям И.Н. Коваленко (2005). Тип ЦП определяли по классификации «дельтаомега» (Онтогенетический атлас, 2002), с учётом поправок, предложенных Н.А. Виляевой (2016) на основе индексов возрастности ( Δ ) и эффективности (ω).

Для координации ценопопуляций по градиенту комплексного фактора благоприятности условий применяли индекс виталитета (IVC), т.е. коэффициент жизненности, с использованием выравнивания средних значений параметров по це-нопопуляциям методом взвешивания (Ишбир-дин, Ишмуратова, 2004). Наибольшее значение коэффициента соответствует наилучшим условиям произрастания, наименьшее – наихудшим.

Оценку состояния и природоохранной значимости ценопопуляций редкого вида определяли по интегрированному показателю (SC) организменных и популяционных характеристик вида (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). Интегрированный показатель вычисляли по среднему показателю для всех оцениваемых параметров и оценивали по трехбалльной системе для видов низкого риска (II и III категории редкости по МСОП): 1,00–1,67 – «вызывающая меньше всего беспокойства»; 1,68–2,34 – «находящаяся в состоянии, близком к угрожаемому»; 2,35–3,00 – «зависящая от сохранения».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В пределах рассматриваемого фрагмента ареала исследуемый вид произрастает в луговых (зарастающий сосной, елью, ивой разнотравный луг – ЦП 1, разнотравно-бобово-злаковый луг – ЦП 2), лесных сообществах (сосняк с примесью ели и осины грушанково-разнотравный – ЦП 3) и лесо-луговых экотонных биотопах (поляна в сосняке костянично-бобово-травяном – ЦП 4, опушка сосняка бобово-разнотравного – ЦП 5).

В луговых сообществах наиболее представлены такие виды как Ranunculus acris L. , Cirsium arvense (L.) Scop. , Trifolium pratense L. , Trifolium medium L. , Taraxacum officinale F. H. Wigg. , Fes-tuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L. , Phleum pratense L. , Lathyrus pratensis L. , Bromopsis iner-mis (Leyss.) Holub , Poa pratensis L. , Geranium pratense L. , Achillea millefolium L.

Древостой лесных фитоценозов с участием исследуемого вида сформирован преимущественно Pinus sylvestris L., в качестве примеси встречается Picea abies (L.) H. Karst., Betula pen-dula Roth , Populus tremula L. В подлеске отмечаются единичные экземпляры Sorbus aucuparia L., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klask., Rosa acicularis Lindl., Rosa cinnamomea L., Salix caprea L., Frangula alnus Mill .

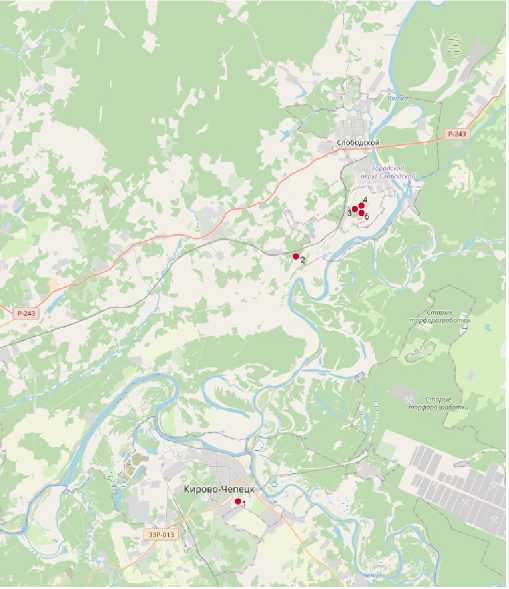

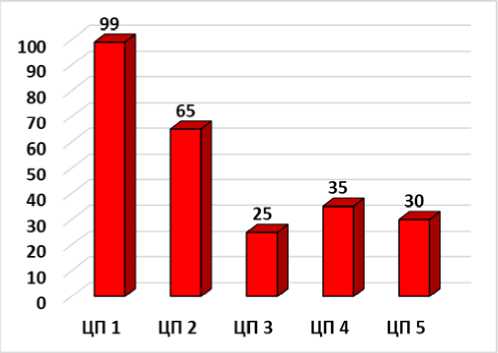

Покрытие травяно-кустарничкового яруса (ТКЯ) варьирует в достаточно широких пределах – от 25 до 99% (рис. 2А). Всего в изученных местообитаниях с G. conopsea выявлено 110 видов, в том числе 102 вида в составе ТКЯ. Видовое разнообразие ТКЯ исследуемых ЦП варьирует от 14 до 38 видов сосудистых растений (рис. 2Б).

А / A

Рис. 2. А – Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса в исследуемых фитоценозах с Gymnadenia conopsea ; Б – Число видов травяно-кустарничкового яруса в изученных ценопопуляциях Gymnadenia conopsea.

Fig. 2. A – The projective covering of the grass-shrub layer in the studied phytocenoses with Gymnadenia conopsea ; B – The number of species of grass-shrub layer in the studied cenopopulations of Gym-nadenia conopsea.

Б / B

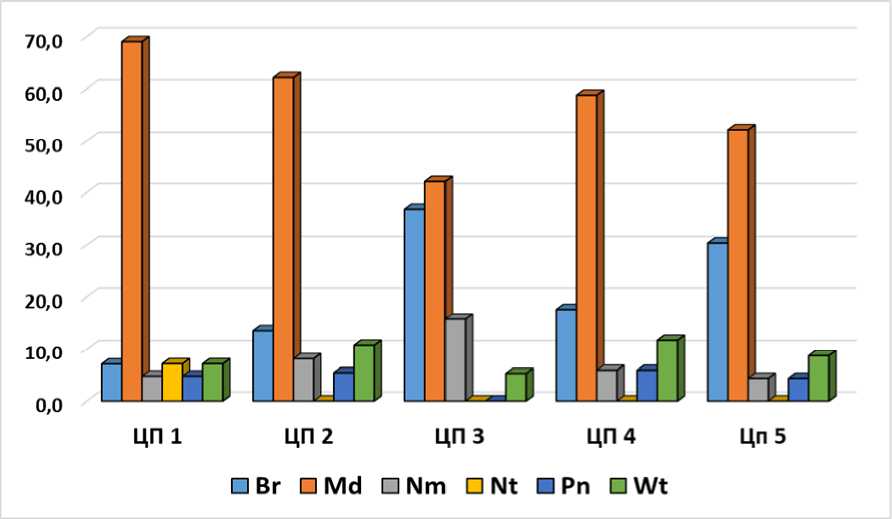

В составе рассматриваемых сообществ с носящиеся к шести эколого-ценотическим груп- G. conopsea отмечены сосудистые растения, от- пам (рис. 3).

Рис. 3. Эколого-ценотические спектры сосудистых растений в изученных фитоценозах с Gymnadenia conopsea : по оси ординат – доля участия видов различных эколого-ценотических групп, %; по оси абсцисс – номер ценопопуляции.

Fig. 3. Ecological-cenotic spectra of vascular plants in the studied phytocenoses with Gymnadenia conopsea : on the ordinate axis – the share of participation of species of various ecological-cenotic groups, %; on the abscissa axis – the number of the cenopopulation.

Примечание : Br – бореальная, Md – луговая и лугово-опушечная, Nm – неморальная, Nt – нитрофильная, Pn – боровая, Wt – водно-болотная (гигрофильная).

Note : Br – boreal, Md – meadow and meadow-pubescent, Nm – immoral, Nt – nitrophilic, Pn – boric, Wt – wetland (hygrophilic).

Наиболее широко представлены луговые и лугово-опушечные виды – от 42,1 до 69,0%, такие как Trifolium repens L. , T. pratense , T. hy-bridum , Veronica longifolia L. , Lathyrus pratensis, Medicago sativa L. , Medicago lupulina L. , Convolvulus arvensis L. и другие. В ценотической структуре рассматриваемых биотопов много и бореальных видов от 9,5 до 36,8% – Pinus sylvestris, Picea abies, Rubus saxatilis L. , Chamaenerion an-gustifolium (L.) Scop , Rosa acicularis и др.). Широкое распространение данных эколого-ценотических групп связано с сукцессионными изменениями, которые происходят в настоящее время в исследуемых местообитаниях G. conop-sea и представляют собой смену луговых сообществ лесными. Доля неморальных видов варьирует от 4,3 до 15,8% ( Heracleum sibiricum L., Heracleum sosnowskyi Manden. , Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser , Lathyrus pisiformis L. , Populus tremula и другие). На долю нитрофиль-ных приходится до 7,1% ( Melandrium album (Mill.) Garcke , Myosotis cespitosa Schultz , Ranunculus repens L.), а на долю водно-болотных видов – от 5,3 до 11,8% [ Gymnadenia conopsea, Veronica longifolia, Carex acuta L. , Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin. , Valeriana officinalis L. ,

Coronaria flos-cuculi (L.) Fourr. В незначительных количествах до 5,9% встречаются боровые виды ( Hieracium umbellatum L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klask.].

Оценка жизненности ЦП G. conopsea по индексу виталитета ценопопуляций (IVC) показала, что в наиболее благоприятных условиях находятся ЦП 1 и 2, изученные в луговых сообществах (табл. 2). Здесь выявлены максимальные значения виталитета (IVC=1,21 и 1,01 соответственно). Наименее благоприятные условия отличают ЦП 3, изученную в лесном сообществе. Показатели виталитета здесь минимальные (IVC=0,84).

Общая и эффективная плотность особей G. conopsea в большинстве исследованных ЦП характеризуется невысокими значениями (1,7–3,2 и 1,6–2,8 особей/м2 соответственно). Максимальные показатели плотности установлены в ЦП 5– 3,2 особей/м2 (табл. 1).

Оценка исследованных ценопопуляций по классификации «дельта–омега» (табл. 1) показала, что все ЦП являются стареющими (∆ = 0,3– 0,4, ω = 0,6–0,9). Для них характерно накопление особей прегенеративных онтогенетических со- стояний, при высокой доле участия генеративных растений.

Проведено также сравнение индексов ген ера -тивности (1ген.) и возобновляемости (1возобн.), отражающих динамические процессы в популяци ях. Во всех изученных ЦП 1возобн. менее 50%, что свидетельствует о не высоком уровне пополнения здесь молодыми особями и преобладании генеративной фракции. Индекс генеративности варьирует от 0,5 до 0,9%.

Таблица 1

Популяционно-демографические показатели исследуемых ценопопуляций Gymnadenia conopsea Population and demographic indicators of the studied cenopopulations of Gymnadenia conopsea

|

ЦП |

Плотность, ос./м2 |

D e |

I возобн , % |

I генер , % |

Δ |

ω |

Δω |

|

1 |

2,9 |

2,6 |

10,0 |

90,0 |

0,4 |

0,9 |

стареющая |

|

2 |

3,1 |

2,6 |

50,0 |

50,0 |

0,3 |

0,6 |

стареющая |

|

3 |

2,6 |

2,0 |

30,0 |

70,0 |

0,4 |

0,8 |

стареющая |

|

4 |

1,7 |

1,6 |

10,0 |

90,0 |

0,4 |

0,9 |

стареющая |

|

5 |

3,2 |

2,8 |

20,0 |

80,0 |

0,4 |

0,9 |

стареющая |

Примечание : 1возобн. - индекс возобновляемости (%); 1ген . - индекс генеративности (%); А - индекс возрастности; ю - индекс эффективности; D e - эффективная плотность особей (ос./м2); плотность - общая плотность, (ос./м2).

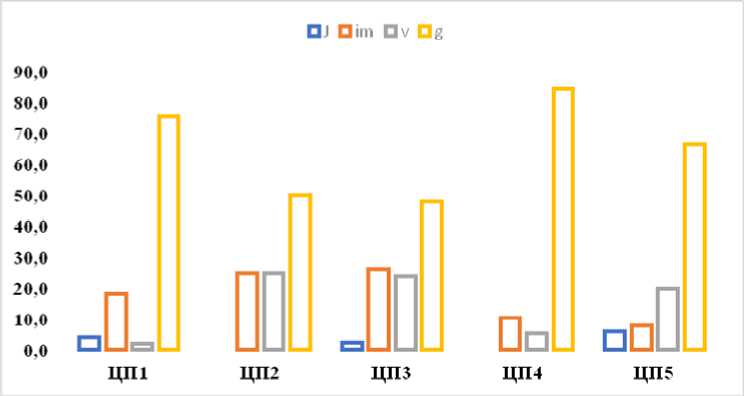

Все изученные ЦП G. conopsea являются нормальными, неполночленными. В рассматриваемых ценопопуляциях формируется правосторонний тип спектра, с абсолютным максимумом на генеративных особях (47,8-84,2%). В ЦП 1, 3 и 5 выявлены особи ювенильного онтогенетического состояния, где на их долю приходится 4,1, 2,2 и 5,9% соответственно. Доля участия особей им-матурного онтогенетического состояния состав -ляет от 7,8 до 26,1%, виргинильного от 2,0 до 25,0% (рис. 4).

Рис. 4. Онтогенетические спектры ценопопуляций Gymnadenia conopsea (По оси х: – онтогенетическое состояние: j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g –генеративное; по оси у – доля особей данного онтогенетического состояния, %).

Fig. 4. Ontogenetic spectra of Gymnadenia conopsea cenopopulations (On the x axis: – ontogenetic state: j – juvenile, im – immature, v – virginal, g –generative; on the y axis – the proportion of individuals of this ontogenetic state, %).

В табл. 2 приведены баллы по всем оцениваемым параметрам и интегрирующий показатель состояния ценопопуляций G. conopsea. Интервал интегрируемого показателя (SC) находится в пределах от 1,2 до 2,4. Ценопопуляции G. conopsea на исследуемой территории находятся либо в состоянии «близком к угрожаемому» (ЦП 2, 4), либо «зависящем от сохранения» (ЦП 3), либо «вызывающем меньше всего беспокойства» (ЦП 1, 5). Наихудшим состоянием отличается ЦП 3 (SC балл 2,4), здесь самый низкий уровень индивидуальной жизненности и выраженность

|

защитной стратегии. Наименьшее беспокойство ценопопуляций обусловлено высоким уровнем вызывают ЦП 1 и 5 (SC баллы 1,2 и 1,6 соответ- жизненности, значительной долей особей гене-ственно). Удовлетворительное состояние данных ративного онтогенетического состояния. Таблица 2 Показатели природоохранной значимости и состояние изученных ценопопуляций Gymnadenia conopsea Indicators of environmental significance and the state of the studied cenopopulations Gymnadenia conopsea |

|||||||||||

|

№ ЦП |

IVC (A) |

R 2 ch (B) |

Доля генеративных особей (C) |

Плотность (D) |

Уровень антропогенной нагрузки (E) |

Параметры оценки состояния |

Средний балл (SC) |

||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

|||||||

|

1 |

1,21 |

0,3 |

88,3 |

2,90 |

умеренный |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

1,20 «вызывающая меньше всего беспокой ства» |

|

2 |

1,01 |

0,1 |

50,0 |

3,06 |

умеренный |

2 |

3 |

3 |

1 |

2 |

2,20 «находящаяся в состоянии, близком к угрожаемому» |

|

3 |

0,84 |

0,15 |

67,6 |

2,56 |

умеренный |

3 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2,40 «зависящая от сохранения» |

|

4 |

0,96 |

0,21 |

89,4 |

1,73 |

умеренный |

3 |

2 |

1 |

3 |

2 |

2,20 «находящаяся в состоянии, близком к угрожаемому» |

|

5 |

0,98 |

0,22 |

81,1 |

3,19 |

умеренный |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

1,60 «вызывающая меньше всего беспокой ства» |

Примечание : A – индекс виталитета ценопопуляций (IVC); B – выраженность защитной стратегии; C – доля генеративных особей, %; D – плотность, ос.; E – уровень антропогенной нагрузки; SC – интегрированный показатель состояния ценопопуляций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, генеративно-ориентированный тип онтогенетического спектра является преобладающим в изученных ценопопуляциях исследуемого вида. По классификации «дельта-омега» все анализируемые ценопопуляции представлены стареющим типом. На основе результатов комплексной оценки состояния по организменным и популяционным характеристикам изученные ценопопуляции G. conopsea находятся в состоянии «близком к угрожаемому», «зависящем от сохранения» или «вызывающем меньше всего беспокойства».

Список литературы Онтогенетическая структура и состояние ценопопуляций Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. в растительных сообществах таёжной зоны (Кировская область)

- Блинова И.В. Особенности онтогенеза некоторых корнеклубневых орхидных (Orchidaceae) Крайнего Севера // Бот. журн. 1998. Т. 83, № 1. С. 85-94. Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Татаренко И.В. Орхидные России (биология, экология и охрана). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. 437 с.

- Вахрамеева М.Г., Виноградова И.О, Татаренко И.В., Цепляева О.В. Кокушник комарниковый // Биологическая флора Московской области. Вып. 9, ч. 1. М.: Изд-во МГУ, 1993. 112 с.

- Виляева Н.А. Редкие растения Национального парка «Смоленское Поозерье»: биология, экология, меры охраны // Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 2016. 22 с.

- Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. К оценке виталитета ценопопуляций Rhodiola iremelica Boriss. По размерному спектру // Материалы VI Всерос. популяц. семинара «Фундаментальные и прикладные проблемы популяционной биологии». Нижний Тагил, 2004. С. 80-85.

- Коваленко I.М. Структура популяцій домінантів трав’яно-чагарникового ярусу в лісових фітоценозахь Деснянсько-Старогутського національного природного парку. І. Онтогенетична структура // Український ботанічний журнал. 2005. Т. 62, № 5. С. 707-714.

- Красная книга Кировской области: животные, растения, грибы. Изд. 2-е / под ред. О.Г. Барановой, Е.П. Лачохи, В.М. Рябова, В.Н. Сотникова, Е.М. Тарасовой, Л.Г. Целищевой. Киров: ООО «Кировская областная типография», 2014. 336 с.

- Методы изучения лесных сообществ. Санкт-Петербург: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с.

- Онтогенетический атлас лекарственных растений. Учебное пособие. Том III. Йошкар-Ола: МарГУ, 2002. 280 с.

- Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений, 2007–2023. [URL: https://www.plantarium.ru/].

- Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. М.: Высшая школа, 1962. 391 с.

- Смирнов В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Обоснование системы эколого-ценотических групп видов растений лесной зоны европейской России на основе экологических шкал, геоботанических описаний и статистического анализа // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2006. Т. 111, вып. 2. С. 36-47.

- Смирнова О.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. Эколого-ценотические группы в растительном покрове лесного пояса Восточной Европы. Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Книга 1. М., 2004. С. 165-175.

- Тетерюк Л.В., Валуйских О.Е., Савиных Н.П. Биоморфология и онтогенез Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (Orchidaceae) в краевых популяциях на известняках Европейского Северо-Востока России // Экология. 2013. Т. 44, № 4. С. 254-262.

- Ценопопуляции растений: Основные понятия и структура. М.: Наука, 1976. 215 с.

- Цвелев Н.Н. Определитель сосудистых растений северо-западной России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, 2000. 781 с. The Plant List. 2023. [URL: http://www.theplantlist.org/].