Онтогенез поведения в кризисном явлении на примере ипотечного пузыря 2006 года в США

Автор: Бураков Д.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются бихевиористские особенности ипотеченого кризиса 2006 года в США. Анализируется развитие изменений в психологических паттернах участников отношений. Формируется ряд предложений для смягчения их воздействия на развитие кредитного рынка.

Кредит, кредитный риск, кредитный рынок, банковская система, кризис, ограниченная рациональность

Короткий адрес: https://sciup.org/140107344

IDR: 140107344

Текст научной статьи Онтогенез поведения в кризисном явлении на примере ипотечного пузыря 2006 года в США

Как верно заметил Дж. М. Кейнс, охарактеризовывая природу Великой Депрессии, «кризис – это психологический конфликт несовместимых институтов: растущей склонности к сбережению, ослабевающего побуждения к инвестированию, предпочтения ликвидности». Кейнс не считал, что, сохраняя такую институциональную основу, можно выйти из кризиса и восстановить рост. И предложил модернизировать институциональную структуру капиталистического рынка, встроив в него государственные институты гармонизации сбережений, инвестиций и ликвидности.

Таким образом, напрашивается вопрос – чем сегодняшний кризис по сути поведения рыночных агентов и регулятора отличен от Великой Депрессии? Предпочтение ликвидности сохраняется, склонность к сбережению можно рассматривать как сокращение кривой спроса на рынке вторичного жилья США, ослабление побуждения к инвестированию видится логичным, ввиду роста спекулятивного фактора.

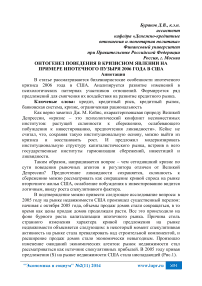

В подтверждение можно привести следующее исследование вопроса: в 2005 году на рынке недвижимости США произошел существенный перелом: начиная с октября 2005 года, объемы продаж домов стали сокращаться, в то время как цены продаж домов продолжали расти. Все это происходило на фоне бурного роста капитализации ипотечного рынка. Причина столь странного изменения характера кривой предложения на рынке недвижимости объясняется следующим: в некоторый момент спекулятивная активность на рынке стала превалировать над строительной компонентой, и расширение продаж домов стало экономически невыгодным. Произошло изменение ожиданий экономических агентов: рынок недвижимости стал рассматриваться как источник спекулятивных прибылей. В 2005 году кривая предложения (S) на рынке недвижимости США стала ниспадающей (Рис.1).

Рис. 1 «Динамика спроса и предложения на ипотечном рынке США»

В период 2005-2007 годов происходила эволюция рынка недвижимости вдоль этой кривой: объемы продаж домов продолжали сокращаться, а цены продажи домов росли. Спекулятивный капитал в этот период начал мигрировать на другие рынки, тогда как объемы CDO и деривативов, аккумулируемые инвестиционными банками и компаниями по всему миру, продолжали стремительно расти. С лета 2007 года развитие рынка стало упираться в спросовые ограничения, а в сентябре 2008 года финансовый «пузырь» оглушительно лопнул, вызвав эффект, который сегодня именуется мировым финансовым кризисом.

Таким образом, еще раз подтверждается идея о том, что концепция системы саморегулирующегося рынка с пассивной ролью регулятора и чрезмерно активной ролью рыночных акторов (в том числе и спекулянтов) привела к кризису системы, в основе поведенческого аспекта которой лежали психологические отклонения и иллюзии восприятия.

Следом за схлопыванием финансового пузыря последовал «финансовый паралич» и началась паника, устранение которой должно было быть первостепенной задачей властей, с которой они не справились, и по тому же меткому замечанию Дж. М. Кейнса – все экономические системы, в рамках глобализационного эффекта, зависимые от токсичных ценных бумаг, «отправились в затяжную рецессию».

Онтогенез поведения большей части рыночных агентов в период кризиса видится весьма логичным – первостепенной задачей становится спасение собственной организации, попытки «выкинуть за обочину»

конкурентов (информационные войны, черный «PR»), враждебные поглощения – по сути, придерживаться старого поведенческого стереотипа.

Материалистический центризм

Помимо существующих иллюзий восприятия информации, её обработки и принятия решений, существует еще один важный аспект, формирующий поведение рыночных агентов. Речь идет о центризме – базовой составляющей психики, определяющей склонность индивида к одним либо другим целям.

В нашем случае, когда речь идет о системе рыночных отношений, краеугольным камнем является вопрос о сути рыночного процесса – в чем смысл рыночной деятельности: максимизация прибыли и минимизация издержек, выживание в долгосрочной перспективе, максимизация общественного благосостояния, развитие инновационной активности?

Таким образом, вопрос о том, зачем существуют рыночные отношения, с позиции различных теорий, будет иметь дифферентный ответ.

Весьма логичным здесь видится обращение к теории Йозефа Шумпетера, который попытался найти мотив, подталкивающий экономику к восходящему движению, но не столько с материалистической позиции, сколько с идеалистической. Ядром теории Шумпетера является предприниматель — тот самый предприниматель, который, по мнению К. Маркса, ради 300% прибыли готов на любое преступление, но Шумпетер предпочитает говорить о другом человеке – о человеке-новаторе, который стремится внедрять в систему хозяйственных отношений то, что сейчас именуется инновациями. Это как раз и есть тот самый шибболет, которого не достает нашему обществу, нашей экономической действительности. Тех самых инноваций, которые устремляли бы прочь экономику от сырьевой зависимости. И самое главное – возможность индивидов раскрывать свои творческие способности, реализовывать свой творческий потенциал. Таким образом, инновации отнюдь не в русле самообогащения, но в русле творческой самоактуализации.

В данном случае примечателен отрывок из статьи главного редактора «Эксперта» В. Фадеева:

« …Тот кризис, который мы сейчас наблюдаем в мире, — это кризис шумпетерианского толка, потому что все те цели, которые после войны были поставлены в Европе и в США (а тогда они были инновационными), фактически достигнуты. Материальные цели — дома для всех, дороги, автомобили — или цели в области образования и здравоохранения были достигнуты уже десять–двадцать лет тому назад… »118 .

В отсутствие новых целей, таким образом, капитализм, в соответствии с концепцией Маркса (и здесь трудно с ним не согласиться), начинает искать применение капиталу, для того чтобы зарабатывать привычную прибыль.

Но применение становится уже бесцельным и бессмысленным, применение капитала только ради зарабатывания денег, в конце концов, привело к краху финансовую систему ведущих стран мира, в первую очередь США. И очень негативно отразилось на состоянии других стран.

В сущности, теория Шумпетера — это теория о том, как «самость» личности реализуется и воплощается в хозяйственных достижениях. И такая трактовка меняет, в сущности, и в содержании процесс хозяйственной деятельности, центром которой является предприниматель, но уже готовый на все не ради «корыстной наживы», а ради высшего блага. Шумпетер пишет: «Типичный предприниматель никогда не задается вопросом, принесет ли каждое прилагаемое им усилие достаточную компенсацию в виде прироста наслаждения. Его мало заботят гедонистические настроения. Он трудится, не зная покоя, потому что не может иначе. Цель его жизни состоит не в том, чтобы получить наслаждение от достигнутого. Если же у него возникает такое желание, то это не остановка в пути, а симптом паралича, не достижение цели, а провозвестник физической смерти».

В продолжение мысли, стоит отметить, что по Сергию Булгакову, хозяйство, включающее в себя всех, от чернорабочего до астронома, есть явление духовной жизни. «Хозяйство — это творчество, дающее место свободе», как считал выдающийся русский мыслитель.

И видится весьма логичным, что только такая расширенная трактовка, казалось бы, «низких» экономических проблем, ведет к их действенному разрешению и открывает взору новые виды благосостояния для всех. Такая постановка проблем, требующая и томящаяся в ожидании от бизнеса творчества (хотелось бы заметить, что Шумпетер писал примерно о том же), переводит ядро проблемы в поле нравственности и этики и предъявляет участникам процесса очевидные требования.

Однако вопрос заключается в том, что на сегодняшний день особого места творчеству и инновациям в рутинных процессах «кровавой грызни» (согласно теории Р. Моборн и У. Чан Кима)119 к сожалению почти не находится, а тот кризис – кризис системы, что мы наблюдаем, связан как раз с отсутствием творческой (самоактуализирующей) составляющей в деятельности предпринимателей и регуляторов – отсутствием четкой концепции социальной ответственности, высокого уровня нравственной и морально-этической константы, отсутствием духовной составляющей (в психологии – движение ввысь) в коммерческой деятельности.

Исходя из данной точки зрения, кризис 2008 года – сумма накопленного, тянущегося шлейфом, отсутствия обновляющегося инновационного процесса в социальной ткани человечества.120 Отсутствие культурного развития симметрично с развитием рынка (материалистический центризм) – именно эта проблема и порождает экстенсивность капитализма – погоню за сверхприбылью в ущерб надежности и социальному прогрессу.

Возможности устранения поведенческих отклонений ву превентивных целях

Как видно из вышеизложенного, основной проблемой рыночной системы, наравне с, на сегодняшний день, недостаточными мерами контроля со стороны государства, является институт предпринимательства, более известный как предпринимательская функция. Решения принимаются предпринимателями, которые в свою очередь зависят от поведенческих иллюзий, в плену которых они пребывают. Логичным видится отсюда тот факт, что на сегодняшний день, как бы старо это не звучало, собственники компаний стремятся к удовлетворению стремлений, порой и довольно часто прибегая к нечестной конкуренции. Данная стереотипная модель поведения уже показала свою несостоятельность, что выражается в острой и назревшей смене экономической парадигмы или же мировой финансовой архитектуры.

Однако с позиции проведенного исследования, экономическая переменная не играет главной роли в данном казусе – основой всей проблемы является психология поведения и существует необходимость осознания данного факта и проведения мер по устранению возможных проблем в долгосрочном периоде.

Как известно, предпринимательская функция подразумевает наличие врожденного таланта или приобретаемого навыка, определенных свойств, установок психики, позволяющих эффективно формировать, поддерживать и развивать системы отношений, возникающих по поводу коммерческого обмена. Но в свою очередь также зависит от первичных и вторичных паттернов психического аппарата. Отсюда логичным видится тот факт, что деятельность рыночного актора напрямую зависит от его психологической составляющей. А это в свою очередь доказывает тот факт, что современная мирохозяйственная система в большей своей части пребывает в плену позитивных иллюзий.121

Таким образом, необходимым видится решение возникшей проблемы в сфере национального хозяйствования, краеугольным камнем которого является проблема субъективного мышления предпринимателя. Решение данной задачи должно стать основным и приоритетным направлением для современной общественной системы, центральными рычагами которой являются сферы образования и мониторинга экономической деятельности хозяйствующих субъектов со стороны органов государственной власти.122

Таким образом, идея необходимости смены психологической парадигмы, роль поведенческого аспекта в функционировании экономической системы, приобретает даже на государственном уровне первостепенную важность. Изменение культуры мышления – изменение системы поведения – изменение системы отношений по поводу коммерческого обмена - вот та корреляционная цепочка, которая может помочь не только выйти из кризиса и изменить экономическую систему, но и позволить в будущем избегать кризисных явлений.

Говоря о мерах, стоит заметить, что на теоретическом уровне необходимым видится разработка и создание психологического портрета « Идеального предпринимателя » и проведение фундаментальных исследований в области поведенческого экономического анализа с учетом национальной специфики за неимением на сегодняшний день таковых.

С позиции сферы государственного и частного мониторинга первая мера служит «подушкой безопасности» и является превентивной для обеспечения безопасности работы рынка, а также социальной защиты потребителей.

С позиции сферы образования (высшего в частности) необходимым является изменение и искоренение формирующихся как в сознании, так и на бессознательном уровне стереотипичных основ предпринимательства, не отвечающих предъявляемым сегодня требованиям развитых рыночных структур. Данные изменения могут быть достигнуты путем введения обязательного психологического образования или списка обязательных 123 психологических дисциплин во всех экономических направлениях.

Важным является анализ не статистически собранной «цифири» и поиск технических средств решения проблем хозяйствующего субъекта, но проведение фундаментального анализа действий и системы внутренневнешних отношений, повлекших за собой данные результаты, т.е. основой экономического (финансового) анализа должны стать не коэффициенты и способы их увеличения, а инструменты выявления мотивации или отсутствия таковой, что привели к данным результатам.124

Необходимым видится, в частности, оказание прямого и косвенного психологического влияния на будущих рыночных агентов в рамках образования:

-

1. формирование «разумного эгоизма»;

-

2. формирование системы рыночных и социальных ценностей

-

3. разработка методологических основ индивидуального подхода к

-

4. формирование и развитие аналитических способностей;

-

5. формирование творческой мотивации к осуществляемой

-

6. развитие нетривиальных подходов к решению поставленных

-

7. разрушение стереотипного мышления в рамках барьеров

(концепция социальной ответственности, концепция взаимосодействия);

студентам на базе анализа стремления к самоактуализации (обретения самости, движения ввысь, достижения абсолюта взрослости);

деятельности;

задач;

(разрушение паттерна «Рынок – вынужденная необходимость»), тем самым, способствуя развитию инноваторского мышления;

Таким образом, путем вышеуказанных мер в рамках сферы образования возможно решение базовой проблемы экономических отношений на национальном уровне – проблемы стереотирпого поведения (зависимости от существующих иллюзий), что в свою очередь ведет к смене психологической парадигмы, позволяя влиять на качество экономических отношений в будущем, что и должно быть приоритетом в 21 веке.