Онтологические модели в социоисторических исследованиях в свете нейробиологических и лингвистических открытий

Автор: Яловицына Светлана Эрккиевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 2 (171), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам формирования онтологических моделей и семантических сетей в социоисторических исследованиях. Изложение строится на основе опыта работы по созданию онтологической базы знаний для музея истории Петрозаводского государственного университета с привлечением данных по нейробиологическим и лингвистическим исследованиям. В качестве пилотного материала описываемой в статье базы знаний избраны данные по истории стройотрядовского движения университета. Отмечены преимущества и сложности создания информационных систем на основе онтологических моделей; обращено внимание на необходимость их развития, в том числе в музейных учреждениях, с использованием сервисов для посетителей. Среди них особое внимание уделяется так называемому профилю пользователя, на основе которого осуществляется предоставление информации музея экскурсанту, ее ранжирование. В статье описана процедура дополнения информации музейной системы представленными на виртуальной выставке новыми сведениями, поступившими от посетителя музея, с помощью мобильного приложения. Автор делает вывод о возможности использования семантико-онтологического подхода к хранению и пополнению информации в музейной информационной системе и исследованию исторической памяти.

Музейная информационная система, онтология, семантическая сеть, нейробиология, база знаний, профиль пользователя, память, мобильное приложение

Короткий адрес: https://sciup.org/14751292

IDR: 14751292 | УДК: 930.2 | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.96

Текст научной статьи Онтологические модели в социоисторических исследованиях в свете нейробиологических и лингвистических открытий

Создание информационных баз данных и систем, описывающих музейные коллекции, архивные фонды, книжные собрания и пр., используемых исследователями-гуманитариями, является в современном мире общим местом для любого учреждения-собирателя. Перед каждым из них встают вопросы полного включения всех имеющихся и новых объектов в базу данных для быстрого поиска информации.

На заре появления информационных систем реализация поиска по заголовку рассматривалась как одна из «высоких» задач, прежде всего из-за большого объема данных, которые требовалось ввести. В некоторых системах уже в начале 1990-х годов имелись поля для ввода ключевых слов, а также использовались простейшие алгоритмы контекстного поиска (больше, меньше, равно, содержит и др.)1. Однако обнаружение нужной информации было связано прежде всего с лексикой запроса в той или иной форме. Такой лексический поиск производился, как правило, не по индексированным текстам, а по полям ключевых слов, заголовкам, что предъявляло высокие требования к качеству их составления. Неслучайно появлялись методические рекомендации на этот счет с подробным разбором ошибок [2].

Такой знаковый поиск по принципу один к одному или по почти полному соответствию, безусловно, чувствителен к ошибкам. Наряду с этим возникали проблемы многоязычного поиска, который в подобных системах не может быть сведен к единственному запросу, а требует нескольких. Тем не менее подобные информационные системы внесли и вносят большой вклад в организацию научно-исследовательской работы, позволяя сократить время поиска.

Другим типом информационных систем стали так называемые корпусы национальных языков, которые предполагали решение не только поисковых задач.

Национальный корпус предназначен в первую очередь для обеспечения научных исследований лексики и грамматики языка, а также тонких, но непрерывных процессов языковых изменений, происходящих в языке на протяжении сравнительно небольших периодов – от одного до двух столетий2.

В корпусе, как правило, имеется лексикосемантическая разметка текстов, она выглядит несколько тяжеловесной с точки зрения пользователя – не филолога. Определение тематического класса слова, указание на разряд (например, имя собственное, возвратное местоимение); сло- вообразовательные характеристики (например, «диминутив», «отадъективное наречие») и пр.3 – согласитесь, весьма специализированные термины, дающие пищу для размышлений лингвисту, но не исследователю иной отрасли, ищущему информацию по теме. Использование методов корпусной лингвистики для описания (аннотирования) коллекций, например, в архивных и музейных системах, где контекстная и смысловая информация является определяющей, выглядит излишним и дорогостоящим.

Нам представляется, что с точки зрения тематического (смыслового, контекстного) поиска эти два вида информационных систем могут рассматриваться как две крайности. В первом случае описание объекта (книги, документа, экспоната) соответствует лексическому уровню языка, что не всегда эффективно (так как существуют омонимы и пр.), а во втором – преимущественно грамматическому и синтаксическому, включая служебные слова, рекурсию и др., осложняющему контекстный поиск. Однако существует и промежуточный уровень описания – значение, передаваемое предложением или связанными словами и понятиями, который реализуется в так называемых онтологических моделях или базах знаний [7: 30]4.

В контексте любых коллекций, но в особенной степени музейных, описание может строиться и на основе образов (изображений) экспонатов. Однако, несмотря на значительный прорыв в области распознавания образов, сделанный в последние годы [5], говорить о самодостаточности поиска по визуальному изображению без использования языка пока рано. Как отмечает С. Бурлак, именно язык обладает функцией хранения знаний и опыта и т. д. [1: 75]. «Есть такие области человеческих понятий, которые можно <идентифицировать> только при помощи языка. (например, понятие недели)» [1: 118–119]. Именно поэтому хранение образа является дополнительной надстройкой к его полноценному описанию в информационной системе, в том числе онтологической.

ОБ ОНТОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛОЖНОСТИ

Онтология информационных систем подробно рассмотрена в ряде научных публикаций [4]. В данном разделе статьи приведем самые общие и необходимые для дальнейшего изложения определения и идеи.

В общих чертах под онтологией понимается система понятий некоторой предметной области, которая представляет набор сущностей, соединенных различными отношениями. Онтология используется для формальной спецификации понятий и отношений… Преимуществом онтологий… является их формальная структура, которая упрощает их компьютерную обработку [4: 3].

При использовании онтологического подхода происходит как бы разбор целостной области знаний на элементы (объекты, субъекты) и отношения между ними, создается элементарная абстрактная модель предметной области. Визуально такая модель представляет собой сеть, в которой узлы – это объекты (субъекты), а линии – это отношения определенного типа (например, часть-целое). По мере создания такой модели формируются онтологический тезаурус категорий и классов, используемый для разметки, и семантическая сеть связанных субъектов (объектов).

Увеличение информационных массивов, их многоязычность, а также расширение междисциплинарных исследований с привлечением новых данных требуют вариативности и в методах поиска информации. При этом важно не просто искать определенные лексемы или их грамматические формы, но также смыслы и контексты, с ними связанные. Онтологические базы знаний ориентируют нас на такой путь, который может рассматриваться в рамках идей по созданию искусственного интеллекта5.

В Музее истории Петрозаводского государственного университета в последние два года ведется работа по созданию онтологической базы знаний и мобильного приложения к ней [9]. Для пилотного этапа создания и апробации системы избрана тема движения студенческих строительных отрядов (далее – ССО). Музейный фонд включает в себя интервью, газетные статьи, фотографии, предметы, связанные с этим явлением в жизни советского студенчества. Мы попробовали использовать созданную сеть для исследовательских целей, полагая, что ее возможности несколько шире, чем в описанных ранее крайних моделях баз данных.

Широкое описание фотографий не только с классическим упоминанием даты, места события, запечатленных лиц, но и видов одежды, предметов быта в онтологической модели позволило подойти к исследованию проблемы повседнев-ности6. Фиксация элементов формы стройотрядовцев (головные уборы, штормовки и пр.), представленных на фотографиях, с параллельным указанием даты съемки, пола персон, позволили отследить динамику изменений формы одежды членов ССО во времени, увидеть гендерную специфику.

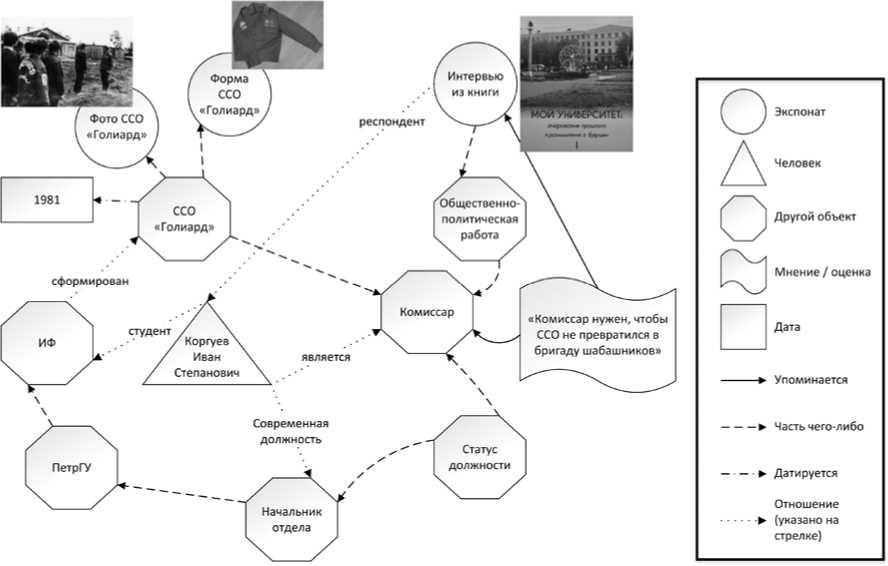

База знаний полезна для проверки гипотез, примером которой может быть идея о корреляции жизненного карьерного роста участников стройотрядовского движения с их статусом в рамках ССО (командир, комиссар, боец). На рис. 1 показан фрагмент семантической сети, демонстрирующий связи экспонатов музея с людьми и их статусами в период членства в стройотрядах и в годы последующей карьеры. При создании сети была предпринята попытка использовать интер-

Рис. 1. Фрагмент семантической сети Музея истории ПетрГУ

вью персон, упомянутых в музейной системе, в частности их мнения о социальных статусах и влиянии опыта руководства в стройотряде на дальнейшую деятельность.

На пути создания семантических сетей возникает много сложностей. Как верно замечает Н. Е. Чапайкина, главная из них состоит в том, чтобы «научить» компьютер правильно трактовать образы [8: 112]. Естественный язык, в отличие от алгоритмизированного, может включать неоднозначно трактуемые термины, временные противоречия, иносказания, неологизмы и др. Всему этому трудно научить машину. К тому же для узнавания этих объектов в тексте (задача распознавания образов на визуальных изображениях в проекте не рассматривалась) программа должна изначально иметь некий индекс (тезаурус) понятий, чтобы автоматически размечать массивы данных. Создать такой список с учетом всех возможных вариантов – задача сложно реализуемая. Однако имеющийся опыт позволяет говорить, что развитие в этом направлении может открывать интересные перспективы.

В период написания статьи автор знакомился с изданиями, посвященными развитию человеческого мозга – системы нейронных сетей. Некоторые идеи нейробиологического свойства представляются полезными на пути формирования искусственной семантической сети. Например, утверждение Эрика Канделя, что «клеточные механизмы обучения и памяти кроются не в особых свойствах самого нейрона, а в связях, которые он образует с другими клетками нейронной цепи, в состав которой входит» [3: 210], придает энтузиазма в разработке семантической сети. А энтузиазм в этой работе нужен, так как результат пополнения сети обнаруживается далеко не сразу. Работа по созданию семантических сетей, особенно до момента автоматизации разметки, весьма рутинна. Например, такое предложение из нашей музейной системы, как «Студент N медицинского факультета стал участником стройотряда проводников», потребует создания страницы о студенте, об институте, о стройотряде проводников, о других участниках стройотряда. Поскольку информационная система – музейная, то все фотографии, связанные с жизнью этого отряда, потребуют подробного описания с указанием всех изображенных лиц, материальных объектов, событий и др. Каждая из этих страниц, в свою очередь, наверняка должна быть связана с иными студентами, преподавателями, институтами и др. И на первых порах создания системы ее нужно будет научить выявлять и классифицировать связи, постоянно проверяя ее работу и корректируя алгоритмы, которые автоматизируют разметку (что не всегда возможно).

Нейробиологи отмечают, что «нейронным сетям нашего мозга свойственна встроенная избыточность» [3: 185]. Это же свойство характерно и для разрабатываемых информационных сетей.

ПРОБЛЕМА УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ОНТОЛОГИИ

Создание онтологической модели определенной предметной области7 требует привлечения экспертов, ориентирующихся в системе понятий и терминов описываемой сферы. Поэтому так или иначе возникает вопрос об универсальности создаваемого тезауруса. Поскольку до сих пор не создано ни одной онтологии, претендующей на универсальность8, можно говорить о своего рода «специализации» онтологии, хотя основным посылом в создании баз знаний все же остается возможность многократного использования не только создателями системы, но и иными пользователями. Именно это противоречие при работе с онтологиями предметных областей стало причиной разработки универсальных языков разметки9 и программных средств для этих целей, стандартов онтологий. Ориентация на подобные универсальные инструменты позволяет ставить вопросы об объединении усилий различных коллективов, практикующих опыт семантической разметки в сходных или смежных областях. Однако задача универсализации онтологии (определение более или менее законченного тезауруса) в свете биологических исследований основ функционирования мозга не столь очевидна. Поясню, что имеется в виду.

Нейробиологи выделяют два типа нейронных цепей, играющих важную роль в поведении и обучении: основные цепи и модуляторные <...> Основные цепи служат для непосредственного обеспечения поведенческих10 реакций. Это предопределенные генетикой и механизмами развития нейронные компоненты поведения, его нейронное устройство. <…> Модуляторные цепи <…> служат не для непосредственного обеспечения поведенческой реакции, но для точной настройки этой реакции в процессе обучения [1: 324].

При первичном создании тезауруса онтологии строятся основные цепи; при дальнейшем пополнении пользователь, добавляющий новые связи или узлы в сеть, производит дальнейшую настройку, формируя модуляторные нейронные сети. Такая постановка вопроса, на наш взгляд, снимает задачу формирования некоего окончательного тезауруса понятий. Его развитие в рамках информационной сети никогда не должно прекращаться, так же как настройка модуляторных нейронных сетей.

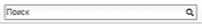

Следует сказать, что предпринятый авторами опыт создания онтологии избранной предметной области – движение ССО Петрозаводского госу-ниверситета на основе экспонатов музея истории ПетрГУ – позволил ощутить на себе весь комплекс проблем, встающих на пути создателей подобной системы, включая незавершенность работы над тезаурусом. В рамках проекта о ССО тезаурус составлялся разными методами [10]. Использовались аннотации экспонатов музейного фонда, в особенности фотографий; проводился анализ публикаций газет, посвященных ССО; извлекался терминологический аппарат из исследовательских статей о феномене стройотрядовского движения. На основе изученного формировался иерархический список категорий, используемый для разметки текстов и описаний. На скриншоте представлен пример разделения категории «Ритуалы и традиции ССО» на подкатегории, а также связанные с ними страницы.

Произведенный на его основе анализ связей описаний около 300 экспонатов позволил выявлять довольно очевидные корреляции, доступные для выявления и без использования онтологии. Однако дальнейшее развитие системы, на наш взгляд, открывает возможности для экспериментирования и исследования новых направлений.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, НЕЙРОБИОЛОГИЯ И ФЕНОМЕН ПАМЯТИ

Так же как мозг отдельного человека, воспринимая мир, формирует внутри себя его модель [3: 435], так и создаваемые семантические сети, безусловно, тоже модели, конструкторами которых являются множество лиц. В случае с описанной музейной системой [11] причастными к формированию такой модели являются не только ее создатели, но и пользователи, вносящие с помощью мобильного приложения новые экспонаты и связи. В этой связи заметим, что развитие семантической сети и дополнение онтологии позволяют обнаруживать не очевидные, скрытые связи. Конечно, это может произойти благодаря постоянной работе по расширению и систематизации базы знаний.

Нейробиологические исследования, в частности о том, что запомненная в долговременной памяти информация сохранилась там не случайно, а ввиду высокой эмоциональной значимости, убеждают нас в мысли о том, что путь, избранный в ходе проекта и используемый для пополнения сети, весьма перспективен. Речь идет о развитии сети посетителями музея, которые, знакомясь с экспонатами, например связанными с периодом их студенчества, испытывают необходимость дополнить сведения о них. Чаще всего такая ситуация возникает при высокой эмоциональной вовлеченности экскурсанта в рассматриваемый сюжет.

В этом контексте также может быть рассмотрен вопрос об ошибках памяти. Введенная пользователем музейного мобильного приложения информация может быть ошибочной или неточной. В создаваемой информационной системе предусмотрена возможность экспертизы данных сотрудником музея, который оценивает добавляемую информацию, производит разметку или проверяет работу автоматизированной индексации данных.

Выявление ассоциативных связей будет тем более успешным, чем большее количество проводящих путей (зрительных, слуховых…) будет задействовано. Такое заключение уже сделано применительно к нейронным сетям [3: 436]. Бренда Милнер в 1962 году продемонстрировала один

Зегрутитье*-.-Owpa^w береге у* пемати

Это категория Ритуалы и траэхцм ССО

Возерасцемие в Петрозаводск Встречи бывших бойцов ССО

Подъем фг-агз

Просмотреть

Категория:Ритуалы и традиции ССО

Подкатегории

В згой категории отобрахается Ю пдудтегорж из име^ирсхся 10

-

• Посехцение в члены ССО

-

• Прием в члены ССО

С

• Смотр отсидев

Страницы в категории «Ритуалы и традиции ССО»

-»т»' Обсуждение Митрой-и Слисок *»6г*д«*«я В«лед Высш мигать Править История О Ей*

@ Лсмооць

Утр» нее построение

Ф

Фестиваль СОО

U

• Церемония награждения

Познано 19страниц“3 '9 находх^ас я в данной категории

■Кснсордля" • Значит ЧОГЛаси»"

М

-

• MIU1005 Интере*» Тепловой Лилии Павловны

-

• ММ 1351 Оото-рафия бойцос ССО «Слсненоо на построоо*!' 1$<Ое гт

-

• MIU1760 Фотография боАзов ССО «Каргу» победителя среди ССО вузов. 1979 г

-

• MIU1801 Фотография бойцов ССО «Пудожсп-й» на построен»’!' в Пуда*ском >жагы<«1 штабе ССО 1936

Посвядается фор, и, молодежи

Районная спартакиада ССО в Суоярви

Слет студенческих отводов

Митинг посвхце*иьй отправке ССО ЛГУ

'ориестэо^ю псоооды студоичесла строитотьмых

ММ 326 Фотография бойца ССО "Пудожский"

ГДайорова А В при сдхе рапорта. 1976 г

ММ414 Фотография бо*х* ССО ПАП •Онего* на лыейке поселок Ло,»-

Рис 2. Скриншот фрагмента списка категорий, созданного с помощью Smart Semantic Media Wiki

М1Ц98< Фотография бойцов ССО ‘Goftard’ на ох троении с Паданы. 1976 г

MIU986 Фотография бойцов ССО 'Gofiard* на праодилке послу-чаю созаращеи.ся стройотряда г Петрозаводск. 1976 г

И

-

• Из статьи о проведении районкой слартаснады ССО а Суоярви on, 6п« овлнной в газете ‘Комсомопец*

-

• Из статьи о создании пионерского лагеря при ССО огтубгмсов»ыой 8 газете Комсомолец*

О

-

• Отрывок 3 Студенческие строитегъ^е отряды ПогрГУ 1966-2006 it

-

• Отрядные ритуалы и праздники

П

из принципов биологических основ памяти, который состоит в том, что воспоминания бывают, по крайней мере, двух типов. Она обнаружила, что помимо сознательной памяти существует также бессознательная [3: 195]. При этом первая больше связана с эмоциями, а вторая отвечает за контекст. Представляя в нашей семантической сети информацию в визуальной, аудио- и текстовой форме, мы активизируем оба вида памяти. Учеными также отмечается, что «в языковом и неязыковом восприятии мира работают общие механизмы» [1: 118].

Хотя обретение того или иного смысла у разных людей происходит не идентичным образом, ассоциативные связи в ряде случаев будут совпадать. Подтверждением этого также являются наблюдения нейробиологов: «…общая способность формировать сенсорные карты встроена в мозг, но частные сенсорные карты в него не встроены» [3: 445]. Статистика работы пользователей музейной системы позволит отследить общие и частные моменты памяти, ассоциативные связи одного типа, характерные для разных людей. Это, в свою очередь, может позволить делать выводы об общих механизмах формирования памяти группы.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ

Практическая цель создания онтологической музейной системы изначально состояла в построении эффективного поиска данных. Предполага- лось, что семантическая сеть, созданная в результате реализации проекта, позволит пользователю системы (эксперту или посетителю) «путешествовать» по семантической сети по персональным траекториям (с учетом данных профиля пользователя). Последующая реализация проекта, которая включала введение данных, их связывание, разметку, ранжирование поиска в соответствии с профилем пользователя, продемонстрировала новые задачи и возможности.

Безусловно, по мере расширения сети и внутренних связей между объектами будет возникать все больше и больше цепочек и пучков связей. Работа по выявлению возможных закономерностей в складывании таких цепочек и пучков – одно из направлений дальнейшей работы. Такое перспективное направление исследований вновь коррелирует с путями исследования нейронных сетей мозга человека, среди которых актуальными становятся «исследования системных свойств (механизмов, в которых задействованы многие белки, сложные нейронные системы, работа всего организма и групп организмов друг с другом)» [3: 610]. Применительно к музею перспективным видится использование системного подхода к изучению роли исторической памяти в самоидентификации человека. Выбор экспонатов для детального просмотра, совершаемый посетителями музея; оценка частот такого выбора; ранжирование информации по степени популярности в соотнесении с профилем пользователя, датами, событиями современной общественнополитической жизни и пр. позволят собирать информацию о явлениях и фактах, более всего оказывающих влияние на социальную идентичность человека.

Ф. Крик, один из первооткрывателей ДНК, писал, что «проблема единства сознания представляет собой вариант проблемы связывания» [3: 553]. Соответственно, пробуя создавать семантические сети, мы подступаемся к решению очень сложной, многодисциплинарной проблемы искусственного интеллекта. Наши наблюдения за развитием сети (по мере ее наполнения новыми объектами, связями) могут дать пищу для размышлений над этой глобальной проблемой.

Одним из направлений исследований в этой области может стать, по предложению Э. Канделя, биосоциология. Предметом ее исследования будут субъективный опыт и его преломление на молекулярном, биохимическом уровне. Становление такой науки, разработка ее инструментария должны идти двумя путями, как со стороны биологии, изучающей «объективные свойства нейронов, связанных друг с другом», так и со стороны социологии, изучающей общие для представителей группы (и человечества в целом), объективные особенности сознания [3: 549]. К этому предложению Э. Канделя остается добавить, что изучение второй, социологической, стороны может происходить с использованием онтологи- ческого подхода. Методы пополнения создаваемой семантической сети (с помощью мобильного приложения), системы ранжирования данных, используемых в ней, дадут возможность отследить характерные особенности ассоциативных связей людей, осуществляющих расширение сети.

По мнению некоторых исследователей, язык, как и память11, развивался как экзадаптация12, то есть первоначально эти возможности человека сформировались для иных целей, но по мере развития стали выполнять современную функцию.

Используем эту же логику для подведения итогов данной статьи. Семантические сети, по всей видимости, будут проходить столь же сложный путь эволюции, шаг за шагом открывая некоторые закономерности ассоциативных связей, что, в свою очередь, даст возможность разнообразить поисковые инструменты музейных (и иных) систем хранения и обработки данных.

Создаваемая в рамках описываемого в статье музейного проекта база знаний, работающая в том числе на основе профиля пользователя, должна стать не просто интересным сервисом для посетителя, а инструментом пополнения и развития сети, которая может стать основой для гуманитарных исследований не только частной предметной области (например, ССО), но и глобальных проблем, таких как механизмы формирования социальных групп, роль памяти в этом процессе и др.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ, проект № 160112033 «Создание программной инфраструктуры для коллективного семантического аннотирования, связывания информации и персонализированного доступа к корпусу источников по истории повседневности».

Список литературы Онтологические модели в социоисторических исследованиях в свете нейробиологических и лингвистических открытий

- Бурлак С. Происхождение языка: факты, исследования, гипотезы. М.: Астрель: CORPUS, 2011. 462 с.

- Выйгетова Т. В. Составление ключевых слов: Методические рекомендации и анализ типичных ошибок. М.: Книжная палата, 2016. . Режим доступа: http://www.nbchr.ru/pdf/vmk/03_20161130.pdf (дата обращения 26.01.2018).

- Кандель Э. В поисках памяти: возникновение новой науки о человеческой психике/Пер. с англ. Петра Петрова. М.: Астрель, 2011. 700 с.

- Константинова Н. С., Митрофанова О. А. Онтологии как системы хранения знаний. 54 с. . Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ft/005706/68352e2-st08.pdf (дата обращения 26.01.2018).

- Мерков А. Б. Распознавание образов: Построение и обучение вероятностных моделей/РАН; Институт системного анализа. М.: URSS, 2014. 238 c.

- Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми/Пер. с англ. Е. Чепель; Под науч. ред. к. психол. н. К. Шипковой. М.: Карьера-пресс, 2014. 422 с.

- Хомский Н. О природе и языке. М.: КомКнига, 2005. 288 с.

- Чапайкина Н. Е. Семантический анализ текстов. Основные положения//Молодой ученый. 2012. № 5. С. 112-115.

- Яловицына С. Э., Волохова В. В., Корзун Д. Ж., Варфоломеев А. Г. Возможности использования семантических информационных сервисов в музейном деле (на примере Музея истории ПетрГУ)//Знание, понимание, умение. 2017. № 1. С. 221-231 DOI: 10.17805/zpu.2017.1.17

- Petrina O., Korzun D., Volokhova V., Yalovitsyna S., Varfolomeyev G. Semantic Approach to Opening Museum Collections of Everyday Life History for Services in Internet of Things Environments//International Journal of Embedded and Real-Time Communication Systems. Vol. 8. Issue 1. January -June 2017. IGI Global DOI: 10.4018/IJERT-CS.20170101

- Korzun D., Varfolomeyev A., Yalovitsyna S., Volokhova V. Semantic infrastructure of a smart museum: toward making cultural heritage knowledge usable and creatable by visitors and professionals//Personal and Ubiquitous Computing. Springer-Verlag. London, 2017 DOI: 10.1007/s00779-016-0996-7