Опаловая минерализация на Мутновском вулкане (Камчатка)

Автор: Мостовая Т.В., Топчиева О.М., Дунин-барковский Р.Л., Петровский В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (234), 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследована впервые обнаруженная на Камчатке эндогенная халцедон-опаловая минерализация, охарактеризованы геологическая ситуация, состав вмещающих вулканитов, фазовый состав и наномикростроение минерализации. Выявленный благородный опал сопоставлен по оптическим и микроструктурным свойствам с типичным благородным опалом из месторождения Радужного в российском дальневосточном Приморье.

Опалы, халцедоны, минералогия, вулкан мутновский, камчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/149128625

IDR: 149128625

Текст научной статьи Опаловая минерализация на Мутновском вулкане (Камчатка)

Как известно, месторождения силицитовой халцедон-опаловой минерализации по генезису подразделяются на гипергенные и эндогенные.

Гипергенные силицитовые минерализации образуются в корах выветривания мел-миоценового возраста. Типичными примерами таких минерализаций являются месторождения в Центральной Австралии, на долю которых приходится 95—97 % мировой добычи качественного опалового сырья. Понятно, что уровень геологической изученности минерализаций этого генетического типа наиболее высок. Однако к настоящему времени большая часть гипергенных опаловых месторождений выработана.

К эндогенным относятся силицитовые месторождения, приуроченные к молодым складчатым областям и генетически связанные с вулканическими породами. Такие месторождения известны в Чехословакии, Карпатских горах, Центральной и Северной Америке и Австралии. Они образуются путем осаждения кремнезема из гидротермальных растворов при температурах от 50 до 200 °С. На долю эндогенных месторождений в мировой добыче приходится не более 5 %. Соответственно, и степень изученности эндогенных силицитовых минерализаций сравнительно невелика, в частности до сих пор неизвестны многие детали генезиса и истинное значение термодинамических параметров среды минералообразования [4]. Поэтому каждое новое открытие хал-цедон-опаловых минерализаций такого рода представляет собой большой научный интерес.

Геологическая ситуация

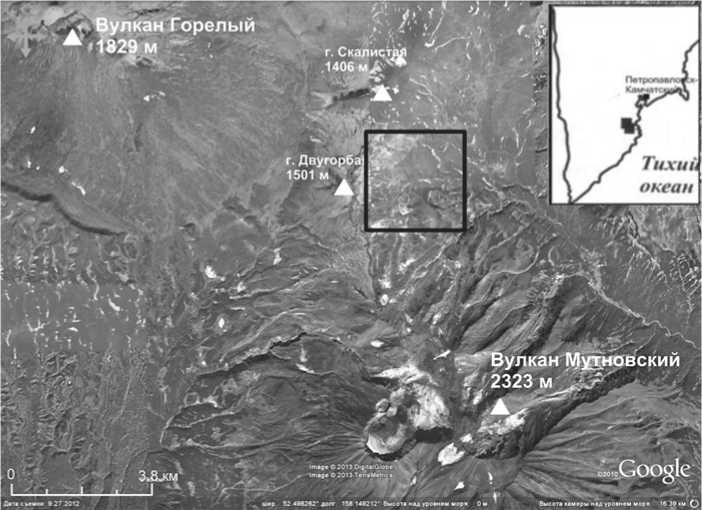

Проявления силицитовой минерализации открыты в Мутновском геотермальном районе (МГР), расположенном в 70 км южнее г. Петропавловска-Камчатского. В региональном плане МГР входит в состав Восточной вулканической зоны полуострова (рис. 1), характеризующейся хроническим проявлением интенсивной вулканической и гидротермальной активности.

Мутновский геотермальный район сложен вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями, возраст которых изменяется от раннего плиоцена до современности, т. е. в диапазоне примерно 5 млн лет. Наиболее ранние отложения обнажаются в глубоких эрозионных врезах речных долин. Они представлены конгломератами, песчаниками, алевролитами, туфогенными конгломератами, псефитовыми, псаммитовыми и алев-ропелитовыми туфами, толщей кислых эффузивов. Общая мощность раннеплиоценового комплекса составляет не менее 1800—2000 м. Отложения позднего плиоцена состоят из туфов и лав базальтового, андезиба-зальтового, андезитового и редко более кислого состава. Эти породы слагают полуразрушенные вулканические постройки, перекрывая с угловым несогласием эродированную кровлю нижележащих толщ, смятых в отлогие складки. К четвертичному возрасту отнесен комплекс лав, туфов, игним-бритов, туфобрекчий, пемз. Переот- 3

Рис. 1. Карта расположения системы вулканов Южной Камчатки. Мутновский геотермальный район отмечен прямоугольником

ложенные породы в пределах МГР имеют ограниченное распространение. Это кальдерно-озерные вулканические пески и валунно-галечниковый аллювий речных долин [2].

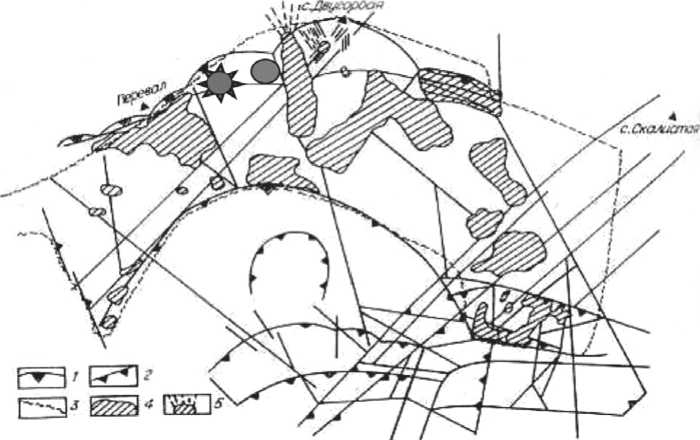

Проявление опал-халцедоновой минерализации и опализированных пород установлено на восточном и юго-восточном склонах горы Двугорбой. Здесь обнаружены кварц-халце-дон-опаловые жилы с сульфидами толщиной до 20 см, сопровождающиеся зонами опализации мощностью в несколько метров. Развитие силици-товыхжил по трещинам северо-запад

Рис. 2. Границы поля гидротермальных изменений [6]: 1 — структура зоны кальдер-ного обрушения и размещения в ней зон гидротермально измененных пород, внешний дуговой разлом; 2 — внутренние дуговые и линейные разломы; 3 — граница зоны гидротермальных изменений; 4 — участки наиболее интенсивной гидротермальной проработки лав; 5 — зоны развития кварц-опаловых жил. Звездочкой и кружком показаны места нахождения россыпей соответственно опалов и халцедонов

ного и северо-восточного простирания (рис. 2) прослеживается до вершины сопки Двугорбой [5, 6].

Преобладающим типом пород здесь являются андезиты, дациандези-ты, реже встречаются и более кислые разности, вплоть до риолитов. Базальты и андезибазальты в пределах хребта распространены незначительно, концентрации когерентных для ба-зальтоидов элементов в них варьируются (г/т): Ni 9-45, Cr 6-43, V160-390, Co 6—43. При этом наиболее высокие значения Ni и Cr у наиболее магнезиальных разновидностей по- род. Содержание Sr, Zr и Ba в базальтах и андезибазальтах относительно высокое и стабильное, а Rb, напротив, низкое и неустойчивое. Так, в базаль-тоидах содержание (г/т) Rb колеблется от 5 до 30, Ва — от 200 до 450, Zr — от 75 до 150, а Sr — от 350 до 500. Наиболее обогащенными Rb, Ba, Zr и обедненными Sr оказались лавы с повышенным содержанием калия. Наиболее кремнекислые разности вулканитов — дациты и риодациты — имеют самый высокий уровень содержания редкоземельных элементов (Y + Ln =62—86 г/т [7]).

Судя по геологической ситуации, опал-халцедоновая минерализация на Камчатке является эндогенной, но, вероятно, контаминированной материалом экзогенного происхождения, вследствие чего и образовались опа-литовые горки с большой примесью глинистой составляющей. Важной особенностью этой минерализации является молодой возраст вмещающих пород — тысячи лет, тогда как на многих других месторождениях этот возраст колеблется в пределах 20—60 млн лет.

Свойства минерализации

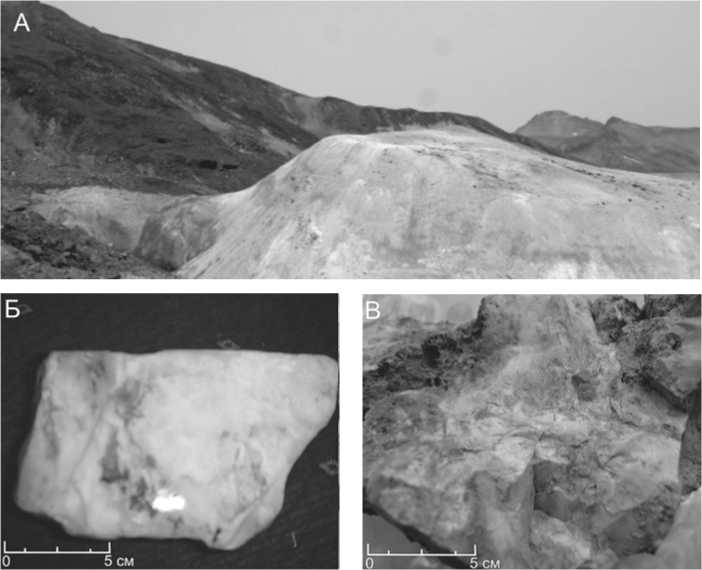

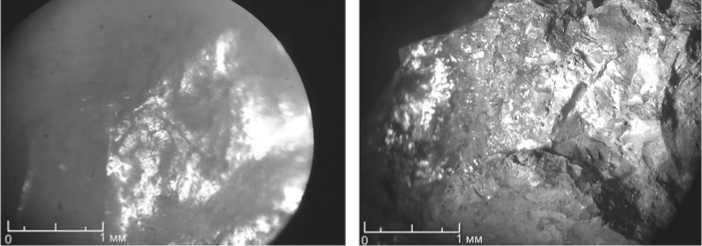

Проявления халцедон-опаловой минерализации хорошо выражены в рельефе (рис. 3, а). В россыпи халцедонов наблюдались глыбы до 40 см в поперечнике, в виде валунов и более мелкого материала. В некоторых образцах есть вкрапления и дендриты темного цвета, под бинокуляром в них установлены рудные минералы. Образцы халцедонов — массивные, плотные, без трещин и миндалин, очень прочные, вследствие чего распиловке и раскалыванию поддаются с некоторым трудом (рис. 3, б).

Опалы в россыпи образуют обломки размером до 20 см. По окраске широко варьируются, подразделяясь на почти белые, кремовые, серые, сизые, оранжевые, красно-вишневые, вишнево-сизые, голубоватые, смешанные цвета (рис. 3, в). По физикомеханическим свойствам среди опалов различают плотные без трещин, хрупкие трещиноватые, легкие с большим количеством пустот и полостей. Все разновидности легко поддаются обработке.

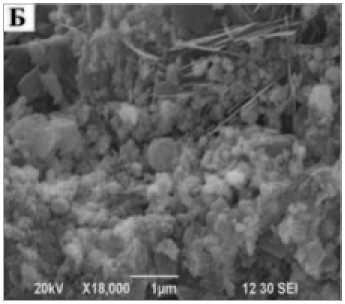

В процессе дробления крупных образцов нами были обнаружены иризирующие пленки опала и маленький прожилок благородного опала светлой окраски с зеленовато-желторозовыми оттенками (рис. 4). В ряде

Рис. 3. Типичный ландшафт (а) территории, на которой обнаружены россыпи халцедонов (б) и опалов (в)

образцов опалесцирующие (синеватосерого цвета) участки представляют собой не пленки, а именно прожилки. При этом пленки видны только на поверхности свежих сколов, на естественных поверхностях образцов опал рыхлый и обесцвеченный.

Таким образом, к настоящему времени на Мутновском проявлении установлены три геммологические разновидности опала — прозрачный

Рис. 4. Иризирующие пленки на поверхности образцов опалов под микроскопом

обыкновенный опал, непрозрачный обыкновенный опал (кахолонг) и благородный опал, т. е. опал с проявлением эффекта опалесценции.

Детальное изучение найденных образцов позволяет выделить в них множество микроструктур опалов. Некоторые образцы с поверхности очень похожи на кремнистые жеоды, но внутри сложены однородным мелкозернистым агрегатом с тенденцией уплотнения в направлении к поверхности. Именно на участках уплотнения и обнаруживается опал с игрой цвета в оранжево-красных тонах. Несколько образцов имеют зональную окраску и особенно плотную структуру.

Необходимо отметить, что распределение опал-халцедоновой минерализации в рассматриваемом районе неравномерное. Наибольшие скопления опалов или халцедонов имеют непосредственное отношение к отвесным склонам восточной части г. Двугорбой.

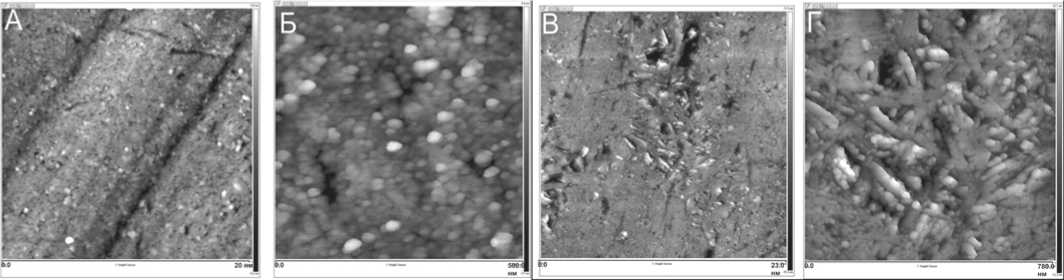

Как известно, обычные и благородные опалы, похожие на макроуровне, легко различаются особенностями микронанометровой структуры. Так, при изучении мутновских благородных опалов на атомно-силовом микроскопе (рис. 5) нами было установлено, что они в основном сложены а-кристобалитом и могут быть отнесены к группе кристобалит-три-димитовых — КТ-опалов [8], в которую входят и вулканогенные благородные опалы из проявлений в российском дальневосточном Приморье, Словакии, Мексике, Африке. Однако в нашем случае выявляется значительное уширение кристобалитового рен-тгендифракционного пика (рис. 6), что указывает на некоторое кристаллическое несовершенство а-кристо-балита.

Особый интерес вызывает найденный прожилок благородного опала размером 0.5Ч0.3 см. Снимки на АСМ подтверждают, что структура его глобулярная, но в отличие от структуры опалов месторождения Радужного в Приморье не слишком упорядоченная (рис. 7). Также необходимо отметить, что видимые крупные глобулы состоят из скопления более мелких, т. е. весь опал представляет собой отдельные скопления глобул, но в отличие от опалов Радужного эти скопления не имеют видимой гексагональной и ку-

Рис 5. Мезонанометровая структура опаловой минерализации: А — аморфная фаза SiO2; Б — глобулы благородного опала; В, Г — кристаллы КТ-опала. Получено на АСМ, Dimension Icon Scan Asyst

Рис. 6. Основное рентгеновское отражение в структуре благородного опала из проявления на г. Двугорбой (1) в сопоставлении с дифракционной картиной типичных образцов КТ-опалов (2) и А-опалов (3)

бической упаковки. Это свидетельствует о том, что опалы формировались довольно быстро и в целом проявление не будет источником благородного опала, за редкими исключениями [1, 3]. Полевые работы 2012 г. выявили коренные выходы опалов, и на основе их первичного изучения можно сделать вывод о неперспективном поиске благородного опала в том районе. Актуально изучение проявления на рудные компоненты и технические опалы. Также стоит уделить внимание проявлению опалов с точки зрения геолого-минералогических процессов.

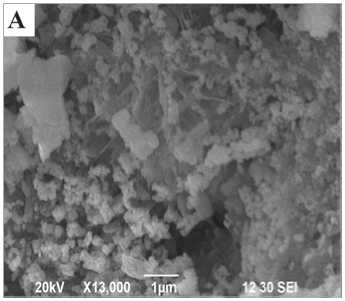

Образцы обыкновенного опала исследовались и на микроструктурном уровне. С помощью электронного микроскопа был получен ряд снимков, на которых можно увидеть разнообразное строение частиц минера-

Рис. 7. АСМ-изображение мезонанометровой структуры прожилкового благородного опала

Рис. 8. СЭМ-изображение микроструктуры обыкновенного опала из Мутновско-го проявления. А — кремнезем, Б — пластинчатое строение зерн опала лов SiO2, шестоватые агрегаты карбоната и пластинчатое строение некоторых зерен опала. В этих образцах нет необходимой микроструктурной организации SiO2, свойственной благородному опалу, но некоторые особенности их образования все же определить можно. Так, на рис. 8 видно, что для обыкновенного опала характерны хаотические срастания кристаллов кристаллами КТ- опала с нерегулярным их распределением. Подобные микроструктуры вообще характерны для опалов гидротермального происхождения в связи с вулканическими системами [8].

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.

Из пород Мутновского вулкана и его окрестностей в настоящее время идет активный вынос кремнезема, переотлагающегося с образованием эндогенной халцедон-опаловой минерализации. Причиной этого является активное функционирование относительно локальной гидротермальной системы в течение первых тысяч лет (наиболее древний возраст вулканитов с наложенной халцедон-опаловой минерализацией). В составе этой минерализации выявлены обе геммологические разновидности опала — обыкновенная и благородная. По данным рентгеноструктурного анализа, сканирующей электронной и атомносиловой микроскопии, основу сили-цитовых минерализаций составляет КТ-опал с преобладанием структурно несовершенного а-кристобалита.

Список литературы Опаловая минерализация на Мутновском вулкане (Камчатка)

- Баркар А. В., Мостовая Т. В. Структура вулканогенных благородных опалов вулкана Мутновского, Камчатка: данные атомно-силовой микроскопии и дифрактометрии: Доклад IX Региональной молодежной научной конференции 1-2 декабря 2011 г. Петропавловск-Камчатский, 2011.

- Вакин Е. А., Кирсанов И. Т. Термальные поля и горячие источники Мутновского вулканического района // Гидротермальные системы и термальные поля Камчатки. Владивосток, 1976. С. 85-114.

- Высоцкий С. В., Галкин Н. Г. Гидротермальные благородные опалы месторождения Радужного (Северное Приморье): природа опалесценции // Тихоокеанская геология. 2010. Т. 29. № 4. С. 82-90.

- Денискина Н. Д., Калинин Д. В. и др. Благородные опалы (природные и синтетические). Новосибирск: Наука, 1987. 183 с.

- Словцов И. Б. Отчет по теме минералого-петрографическое описание скважин Мутновского месторождения парогидротерм ДО АН СССР. Петропавловск-Камчатский, 1988.

- Шарапов В. Н., Симбирев И. Б. и др. Магматизм и гидротермальные системы Мутновского блока Южной Камчатки. Новосибирск: Наука, 1979.

- Чащин А. А., Мартынов Ю. А. Петрология пород вулканов Горелый и Мутновский (Южная Камчатка). Владивосток: Дальнаука, 2011. 270 с.

- Brain Jones, Robin W. Renault. Microstructural changes accompanying the opal-A to opal-CT transition: new evidence from the siliceous sinters of Geysir, Haukadalur, Iceland. 2007. 28 p.