Оперативное лечение больных с закрытыми переломами плато большеберцовой кости с использованием артроскопической техники

Автор: Шевцов Владимир Иванович, Карасева Татьяна Юрьевна, Карасев Евгений Анатольевич, Долганова Тамара Игоревна, Карасев Анатолий Григорьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2009 года.

Бесплатный доступ

С 2002 по 2009 г. пролечено 37 больных (38 суставов) с закрытыми внутрисуставными переломами проксимального отдела большеберцовой кости, которым применен комбинированный способ лечения, включающий выполнение артроскопии с целью диагностики степени повреждения мягкотканных структур коленного сустава, коррекцию положения фрагментов большеберцовой кости под видеоконтролем и последующее наложение различных модулей аппарата Илизарова. Отдаленные результаты прослежены у 32 (86,5 %) больных, в 89 % случаев отмечены хорошие результаты лечения.

Артроскопия, коленный сустав, внутрисуставные переломы, аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142121237

IDR: 142121237 | УДК: 616.718.46+616.728.3]

Текст научной статьи Оперативное лечение больных с закрытыми переломами плато большеберцовой кости с использованием артроскопической техники

Внутрисуставные переломы проксимального отдела большеберцовой кости являются тяжелыми повреждениями коленного сустава, составляя 45 % от переломов крупных суставов. По данным литературы, за последние 10 лет удельный вес внутрисуставных переломов области коленного сустава возрос с 1,54 до 2,26 % среди всех переломов костей скелета и с 3,91 до 6,38 % среди переломов костей нижних конечностей [1].

Чаще всего внутрисуставные повреждения встречаются у лиц трудоспособного возраста, сопровождаются длительным сроком нетрудоспособности, высокой частотой инфекционных осложнений, возникновением вторичных угловых деформаций и нестабильности, ограничением движений в коленном суставе и развитием посттравматического деформирующего артроза [3, 10, 15].

Удельный вес неудовлетворительных результатов лечения внутрисуставных переломов плато большеберцовой кости составляет до 28 % в общей структуре инвалидности [12, 13, 14, 16, 20]. По данным Bloccer C.P. et al.

(1984 г.), доля неудовлетворительных результатов при лечении переломов мыщелков большеберцовой кости может достигать 25 %.

По данным литературы, преобладает прямой механизм травмы, а падение с отведением и ротацией голени является причиной переломов при непрямом механизме травмы. Переломы латерального плато встречаются в четыре раза чаще, что обусловлено более частым падением на отведенную голень [2, 6], а повреждения при внутрисуставных переломах, как правило, сочетаются с повреждениями мягкотканных структур коленного сустава.

До настоящего времени не утратили своей актуальности консервативные методы лечения больных с закрытыми внутрисуставными переломами. Так, J.F. Keating (Центр ортопедии и травмы г. Эдинбурга, Шотландия) на основании анализа результатов консервативного лечения 108 из 151 пациента в возрасте от 50 до 76 лет пришел к выводу, что нет четкой зависимости результатов от точности репозиции перелома [22].

По мнению И.А. Воронкевич [3], консерва- тивное лечение возможно при стабильных переломах без смещения отломков и с сохранением конгруэнтности суставной поверхности. Все внутрисуставные переломы со смещением отломков являются показанием к операции [9, 11], хотя известно, что «…анатомическая репозиция не может быть стопроцентной из-за наличия дефекта хряща» [21].

Традиционно оперативное вмешательство заключается в репозиции (открытой или закрытой) фрагментов плато большеберцовой кости с последующей фиксацией винтами, стержневыми фиксаторами, одной Т- или L-образной опорной пластиной, двумя пластинами, аппаратом Илизарова или применении метода динамического компрессионного остеосинтеза. При этом осевая нагрузка на оперированную конечность исключается на длительное время - от 8 недель до 6 месяцев [4, 7, 8, 17, 23].

В последнее время при лечении пациентов с

МАТЕРИАЛ

С 2002 по 2009 г. в ортопедическом отделении № 6 Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова было выполнено оперативное лечение 37 больных в возрасте от 22 до 63 лет (38 наблюдений) с закрытыми внутрисуставными переломами проксимального отдела большеберцовой кости. Среди пострадавших мужчин было 18 (48,6 %), женщин – 19 (51,4 %).

В первые сутки поступило 10 (27 %) больных, в сроки от 2-го до 14-го дня – 25 (67,6 %), позднее двух недель – 2 (5,4 %).

В соответствии с классификацией переломов AO/ASIF (M.E. Muller, S. Nazarian, P. Koch и др.; 1996) в 1 случае (2,6 %) был диагностирован перелом типа A1, в 22 случаях (57,9 %) -В1, В3 – 1 (2,6 %), С1 – 7 (18,4 %), С2 – 3 (7,9 %), С3 – 4 (10,5 %). Как правило, все переломы данной локализации сочетались с повреждением мягкотканных структур коленного сустава - 24 (64,9 %) больных. Внутренний мениск был повреждён у 8 (32 %) больных, наружный -у 13 (52 %), передняя крестообразная связка – у 12 (50 %), задняя крестообразная – у 1 (4,1 %), внутренняя боковая связка – у 11 (45,8 %), наружная боковая – у 6 (25 %).

Клиническое обследование больных с внутрисуставными переломами коленного сустава включало: анамнез травмы, жалобы, данные осмотра пораженной конечности с диагностикой возможного повреждения сосудов и нервов. Мы полностью разделяем мнение С.Г. Гиршина и внутрисуставными переломами нашли широкое распространение артроскопически контролируемые и минимально инвазивные методы репозиции и остеосинтеза [5, 18, 19, 24].

С 2002 года в клинике РНЦ «ВТО» внедряется комбинированный метод лечения данной группы больных, предполагающий выполнение артроскопии коленного сустава с целью диагностики внутрисуставных повреждений коленного сустава и выполнения визуального контроля за степенью репозиции плато большеберцовой кости, санацией сустава с последующей внешней фиксацией различными модулями аппарата Илизарова.

Данное исследование проведено с целью усовершенствования методик комбинированного лечения больных с закрытыми внутрисуставными переломами проксимального отдела большеберцовой кости с учетом типа перелома и степенью повреждения мягкотканных структур коленного сустава.

И МЕТОДЫ

Г.Д. Лазишвили, что все диагностические мероприятия выполняются параллельно с лечебными, а наличие ишемии является показанием для «физиологической хирургии», описанной Рене Леришем, включающей компенсацию кровообращения и ликвидацию сосудистого спазма [8].

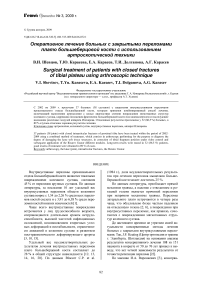

Стандартная обзорная рентгенография коленного сустава при внутрисуставных повреждениях является в большинстве случаев недостаточной, так как не отражает полноценную картину типа перелома и характера смещения отломков плато большеберцовой кости. Более информативными являются методы компьютерной томографии (рис. 1) и ядерно-магнитного резонанса, которые были применены в 78 % случаев (рис. 2).

Оперативные вмешательства выполнялись с использованием артроскопического оборудования фирмы «Karl Storz» и «Stryker», как правило, в два этапа. Первый – выполнение лечебнодиагностической артроскопии коленного сустава, второй – закрытая репозиция плато большеберцовой кости под контролем артроскопа, остеосинтез аппаратом Илизарова голени и по показаниям - коленного сустава.

Диагностическую артроскопию выполняли при жидкостном заполнении сустава через специальные артроскопические входы – порталы: антеролатеральный, антеромедиальный, верхнепателлярный латеральный и верхнепателлярный медиальный.

Рис. 1. КТ проксимального отдела большеберцовой кости больного И. до лечения. Диагноз: полный внутрисуставной метафизарный оскольчатый перелом медиального плато большеберцовой кости – С3

Рис. 2. МРТ коленных суставов в корональной проекции больного Ф., 23 лет, до лечения. Диагноз: внутрисуставной перелом латерального мыщелка левой б/берцовой кости, медиального мыщелка правой большеберцовой кости

Во время выполнения артроскопии коленного сустава при лечении 21 пациента (22 наблюдения) с переломом латерального плато (В 1 тип) гемартроз сустава отмечен у всех больных, повреждение наружного мениска диагностировано у 9 пациентов, ПКС – у 6, внутреннего мениска – у 5 больных. В полости сустава в латеральном и вентральных отделах располагались хрящевые либо костно-хрящевые фрагменты латерального плато большеберцовой кости. Выполнена парциальная либо субтотальная резекция мениска, удаление свободно лежащих диссекатов плато, с шейвированием линии излома и удалением интерпозиционных тканей.

Репозиция плато большеберцовой кости выполнялась под видеоконтролем. Стабилизация перелома осуществлялась аппаратом Илизарова, после чего производили диагностику связочнокапсульного аппарата коленного сустава. При отсутствии симптомов повреждения связок коленного сустава фиксацию коленного сустава не осуществляли, что обеспечивало функцию коленного сустава в раннем послеоперационном периоде.

При повреждении связочного аппарата коленного сустава в нижней трети бедра проводили две-три перекрещивающиеся спицы с фиксацией их в кольце аппарата Илизарова, которое при помощи шарнирных узлов соединялось с аппаратом на голени. Благодаря стабильной фиксации пациенты начинали ходить с постепенно возрастающей нагрузкой на оперированную конечность со второго-третьего дня после оперативного вмешательства.

Клинический пример.

Больная Ч., 37 лет, поступила в клинику Центра с жалобами на интенсивные боли в области коленного сустава, усиливающиеся при движении в суставе, неопорность конечности и отечность коленного сустава.

В результате бытовой травмы (падение со стула) почувствовала резкую боль в правом коленном суставе, ограничение движений в суставе. Обратилась в ЦРБ, где была выполнена рентгенография коленного сустава, наложена задняя гипсовая лонгета, и для дальнейшего лечения направлена в РНЦ «ВТО».

При поступлении передвигается самостоятельно при помощи двух костылей, не нагружая правую нижнюю конечность. Правый коленный сустав фиксирован задней гипсовой лонгетой в положении сгибания 160°. Контуры коленного сустава сглажены, положительный симптом баллотации надколенника, выраженная вальгусная деформация коленного сустава - 160°. По медиально-дорзальной поверхности коленного сустава подкожная гематома размером 15×10×8 см, болезненная при пальпации. Попытка активных движений в коленном суставе резко болезненна. На контрольной рентгенографии диагностирован неполный внутрисуставной перелом типа B1 (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид больной Ч. и ее рентгенограммы при поступлении в клинику центра

После обследования больной было выполнено оперативное вмешательство. При артроскопическом исследовании коленного сустава был диаг- ностирован гемартроз, обусловленный значительным смещением фрагментов большеберцовой кости (рис. 4, а). В качестве интерпозиционных тканей выполняющих диастаз между фрагментами плато был диагностирован наружный мениск, который был резецирован (рис. 4, б). Определено частичное повреждение передней крестообразной связки (рис. 4, в).

Репозиция плато с устранением диастаза выполнялась постепенно под контролем артроскопа при помощи репонирующих спиц (рис. 5) с последующим наложением модуля аппарата Илизарова с фиксацией коленного сустава (рис. 6, а, б).

С третьего дня после операции больная ходила при помощи двух костылей с нагрузкой на оперированную конечность. Через 28 дней опора с бедра была снята, больная приступила к разработке коленного сустава (рис. 7).

В послеоперационном периоде проводилось консервативное лечение, которое включало приём нестероидных противовоспалительных препаратов, хондропротекторов, и физиотерапевтическое лечение. Наличие значительного повреждения хрящевого покрытия являлось показанием для внутрисуставного введения хондропротекторов.

а б в

Рис. 4. Артроскопический вид вентрального отдела коленного сустава больной Ч.: а – гематома полости коленного сустава; б - повреждение наружного мениска правого коленного сустава; в - частичное повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава больной

Рис. 5. Этапы устранения диастаза латерального плато большеберцовой кости под артроскопическим контролем

а б

Рис. 6. а – рентгенологический контроль репозиции плато большеберцовой кости; б – рентгеновские снимки больной Ч. в день операции

а б

Рис. 7. Больная Ч.: а - в процессе лечения; б - после снятия проксимальной опоры с бедра

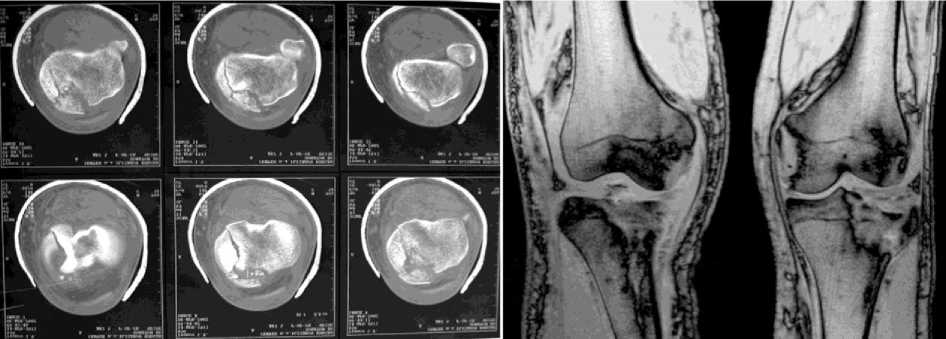

Период фиксации аппаратом Илизарова правой голени составил 60 дней. Через 1,5 месяца после снятия аппарата больная жалоб не предъявляет, объем движений в коленном суставе: сгибание - 80°, разгибание - 180°. Однако, по данным подографии (рис. 8), симметричность ходьбы нарушена. При ходьбе без дополнительных средств опоры асимметрия нагружения конечностей увеличивается до 31,9 %. (D>S). Плавность графика суммарной нагрузки на правой и левой стопах изменена: использование наколенника уменьшает разгибание в коленном суставе, ограничивает опорную реакцию и снижает рессорную функцию конечности. Регистрируется уменьшение силовых параметров ходьбы за счет компенсаторного механизма увеличения асимметрии временных параметров цикла шага.

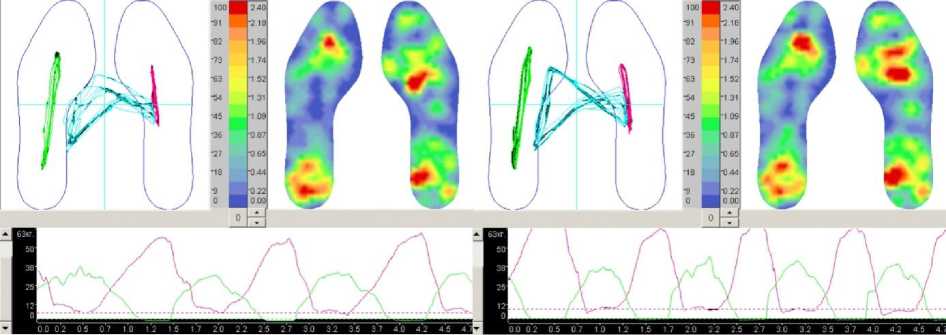

На контрольном осмотре через год после снятия аппарата больная жалоб не предъявляет. Ходит без дополнительных средств опоры, походка правильная (рис. 9).

Движения в коленном суставе в полном объеме, вальгус-тест отрицателен. Биомеханическая ось конечности правильная (рис. 10). Результатом лечения больная удовлетворена.

На контрольной рентгенографии коленного сустава отмечается сросшийся перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости с восстановлением конгруэнтности сустава. В области наружного мыщелка определяется зона остеосклероза, повторяющая линию перелома. Имеет место дефект бугорка межмыщелкового возвышения (рис. 11).

К настоящему времени отдаленные результаты комбинированного лечения пациентов с закрытыми внутрисуставными повреждения плато большеберцовой кости прослежены у 32 (86,4 %) больных в сроки от одного до семи лет. Результаты лечения оценивались на основании данных клинического обследования (субъективного и объективного) и анкетных данных. Большинство больных жалоб не предъявляли, а семь пациентов (8,1 %) отмечали периодические боли, обусловленные значительной физической нагрузкой, и метеоболи.

а б

Рис. 8. Подограмма больной Ч., 37 лет, через 1, 5 месяца после снятия аппарата: а - ходьба без дополнительных средств опоры, с фиксацией коленного сустава наколенником, б - х одьба с одним костылем справа, с фиксацией коленного сустава наколенником

Рис. 9. Подограмма больной Ч., 37 лет, через 1 год после снятия аппарата. Ходьба без дополнительных средств опоры и фиксации коленного сустава Положительная динамика временных и силовых параметров цикла шага

Рис. 10. Функциональный результат лечения больной Ч. через год после снятия аппарата

Рис. 11. Рентгенограммы больной Ч. через год после снятия аппарата

У двух больных, имевших значительную степенью повреждения проксимального отдела большеберцовой кости, мягкотканных структур и нарушавших лечебные рекомендации отмечалось ограничение движений в суставе. Значи- тельная степень протрузии суставной поверхности с образованием варусной деформации отмечена у одного больного, что потребовало повторного оперативного вмешательства – эндопротезирования коленного сустава.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Повреждения коленного сустава при внутрисуставных переломах многообразны и комплексное предоперационное обследование пациентов, включающее выполнение не только стандартного рентгенологического обследования, но и применение КТ и МРТ позволяет определить тип перелома и степень сопутствующих повреждений. Применение усовершенствованных нами комбинированных методов лечения данной категории больных, включающих репозицию плато большеберцовой кости под артроскопическим контролем, остеосинтез аппаратом Илизарова с последующим курсом реабилитации позволяет улучшить результаты лечения, за счет точной репозиции фрагментов большеберцовой кости, диагностики сопутствующих повреждений коленного сустава, ранней функции и нагрузки на пораженную конечность.

ВЫВОДЫ

-

1. Выполнение диагностической артроскопии при лечении пациентов с закрытыми внутрисуставными переломами проксимального отдела большеберцовой кости позволяет с 100 % точностью выявить степень повреждения плато и диагностировать сопутствующую патологию мягкотканного компонента сустава.

-

2. Комбинированная методика лечения внутрисуставных переломов плато большеберцовой кости позволяет производить более точную репозицию отломков по сравнению со всеми существующими методиками лечения данной патологии, а применение различных модулей аппарата Илизарова способствует ускорению консолидации перелома, сокращению сроков лечения и наиболее полному восстановлению функции повреждённой конечности.

-

3. Надежная фиксация аппаратом Илизарова

-

4. При сопутствующем повреждении связочного аппарата коленного сустава целесообразно применение модулей аппарат Илизарова, предусматривающих разгрузку коленного сустава в раннем послеоперационном периоде.

-

5. С целью профилактики развития посттравматического деформирующего артроза коленного сустава показано проведение курса консервативного лечения, включающего применение хондропротекторов, в том числе и внутрисуставное их введение.

позволяет пациентам уже на 2-3-и сутки после операции ходить с полной нагрузкой на оперированную конечность. Ранняя активная разработка коленного сустава возможна на 3-4-е сутки при отсутствии повреждения связочного аппарата коленного сустава.