Оперативное лечение чрезвертельного перелома бедренной кости

Автор: Ключников Михаил Юрьевич, Попков Арнольд Васильевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142121387

IDR: 142121387

Текст статьи Оперативное лечение чрезвертельного перелома бедренной кости

М.Ю. Ключников, А.В. Попков

Surgical treatment of femoral transtrochanteric fracture

M.Yu. Kluchnikov, A.V. Popkov

Федеральное государственное учреждение здравоохранения Клиническая больница № 81

Федерального медико-биологического агентства России, г. Томск (главный врач – к.м.н. А.И. Маслюк)

Проблема повреждений проксимального отдела бедренной кости одна из наиболее значимых в травматологии и ортопедии как в медицинском, так и в социальном аспекте. Переломы проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) составляют 60-65 % от всех переломов бедренной кости, из них 35-40 % это латеральные (вертельные) переломы. От 71 % до 85 % переломов приходится на пожилой и старческий возраст. В первую очередь, это обусловлено возрастным (сенильным) остеопорозом.

В настоящее время подавляющее большинство травматологов-ортопедов считает, что оперативное лечение является методом выбора при переломах ПОБК, позволяющим при адекватной фиксации проводить раннюю активизацию пострадавших. Полная репозиция и надежная фиксация перелома, выполненные в первые часы после травмы, значительно снижают риск осложнений и неблагоприятных исходов лечения, а также создают оптимальные условия для функциональной реабилитации. Однако в специальной литературе нет единого мнения об оптимальной методике оперативного лечения пациентов рассматриваемой категории, активно дискутируются вопросы остеосинтеза с использованием накостных или внутрикостных конструкций.

С этих позиций представляет определенный интерес следующее клиническое наблюдение.

Пострадавшая Ж., 82 лет. Травма уличная – падение на левый бок. Машиной скорой помощи доставлена в дежурный травматологический стационар, куда была госпитализирована с диагнозом: чрезвертельный перелом левой бедренной кости. Выполнены блокада места перелома, симптоматическая терапия, фиксация конечности де-ротационной гипсовой повязкой ("сапожок"). Для дальнейшего лечения больная была переведена в ортопедо-травматологическое отделение. Обследована: клинические анализы, электрокардиография, осмотр терапевта. Основной диагноз: закрытый чрезвертельный оскольчатый перелом левой бедренной кости (по классификации АО тип 31А2). Сопутствующий диагноз: гипертоническая болезнь II стадии, АГ I степени, риск 3. Дисциркуляторная энцефалопатия III ст., субкомпенсация. Нейросенсорная тугоухость. Пациентка была соматически компенсирована, полностью адекватна и ориентированна.

На 3-и сутки после травмы под эпидуральной анестезией выполнена операция: чрескостный компрессионный остеосинтез проксимального отдела левой бедренной кости. Выполнена закрытая репозиция на ортопедическом столе. Через отдельные разрезы в подвертельной области под ЭОП-контролем электрической дрелью сформированы 2 канала диаметром 6 мм в вертельной области до линии перелома. Метчиком сформирована нарезка в наружном кортикале. Через зону перелома в шейку бедренной кости введены 2 специальных компрессирующих стержня-шурупа длиной 220 мм с биоактивным кальцийфосфатным покрытием (Фиксатор для остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости / М.Ю. Ключников, А.В. Попков, А.В. Карлов Положительное решение о выдаче патента на полезную модель от 28.01.2010, заявка № 2009149759/22(073426) от 31.12.2009). Компрессия зоны перелома. ЭОП-контроль положения стержней и репозиции перелома в 2 проекциях. На уровне верхней трети диафиза бедренной кости введены 3 стержня-шурупа длиной 150 мм. Бедренные стержни фиксированы непосредственно на дуговой опоре, а компрессирующие стержни фиксированы к дуге через консольные приставки из набора деталей аппарата Илизарова. Аппарат стабилизирован.

Предложенный нами фиксатор создает межфрагментарную компрессию за счет разноразмерной и разношаговой резьбы и обеспечивает жесткость за счет 3 точек фиксации импланта – в головке бедренной кости, наружном кортикальном слое вертельной области и во внешней опоре. Стержень имеет биоактивное кальций- фосфатное покрытие, которое обеспечивает улучшение состояния костной ткани в динамике остеосинтеза и оптимальную фиксацию импланта в течение времени.

Удаление аппарата и фиксаторов не потребовало дополнительной операции. На 46-е сутки после операции демонтирована базовая опора и удалены стержни из диафиза бедренной кости, а на 59-е сутки удалены компрессирующие стержни.

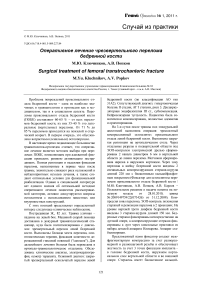

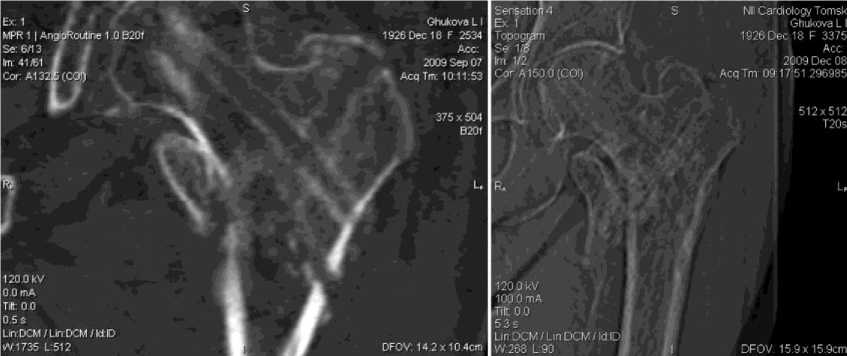

Контроль консолидации. Рентгенологически уже через 2 месяца после операции определяется частичная консолидация перелома (рис. 1, г), спиральная компьютерная томография подтверждает данные R-графии, кроме того, на гра- нице кость – имплант отмечается повышение минеральной плотности костной ткани (рис. 2).

Следует подчеркнуть, что уже в первые сутки после операции больная достаточно активизировалась в пределах кровати (рис. 3; 4, а). На 3-и сутки после операции пациентку подняли на костыли, и она ходила с нагрузкой до 10 кг на оперированную ногу с постепенным увеличением до 30-40 кг к 2 месяцам (рис. 4, б, в). Полная нагрузка на ногу была достигнута к 3 месяцам после операции, т.е. через месяц после демонтажа аппарата. Весь период реабилитации пациентка самостоятельно садилась, вставала, ходила, обслуживала себя на бытовом уровне.

а б в г

Рис. 1. Рентгенограммы тазобедренного сустава в прямой проекции больной Ж.: а – в день травмы, б – во время операции, в – через 46 дней после операции, г – через 2 месяца после операции (аппарат снят)

Sensation 4

Городу Se: 1//

Сог А150.О (COI)

DFOV 15.9 x15.9cm

Chukova LI

1926 Dec 18 F 2534 Acc:

2009 Sep 07

• Acq Tm: 10:11:53

375x504

B20t

DFOV: 14.2x10 4cm

120.0kV

0.0 mA

Tilt: 0.0

0.5 s

Lin: DOM / LinDCM / Id: ID №735 L:512

120.0W

100.0 mA

Tilt 0.0

53s

LinDCM / LinDCM /ld:ID(

W:268 L90

Ex: 1

MPR 11 AngipRoutine 1.0 B20f 5е:6ЛЗ .

Im: 41/61 f

Cor: A132E (COf)

NII Cardiology Tomsk GhukovaL I 1926 Dec 18 F 337

Acc

2009 Dec 08

AcqTm 09" 17:51 29698:

512x512

T20s

а

б

Рис. 2. КТ таза, МPR проксимального отдела бедренной кости пациентки Ж.: а – через 2 месяца после операции; б – через 5

месяцев после операции

Рис. 3. Пациентка Ж.: внешний вид аппарата на бедре и функция конечности во время остеосинтеза

а б в г

Рис. 4. Фото больной Ж.: а – третий день после операции, б – через две недели после операции, в – через месяц после операции, г – через 5 месяцев после операции

Оценку результата лечения данной пациентки мы провели по системе Э.Р. Маттиса: через 2 месяца после операции – 78 баллов, через 5 месяцев – 86 баллов.

Таким образом, использование данного фиксатора позволило создать интраоперационную межфрагментарную компрессию в зоне перелома, обеспечить жесткость остеосинтеза, что в

Рукопись поступила 06.09.10.

свою очередь обеспечило раннюю нагрузку и быструю функциональную реабилитацию. Кроме того, наличие кальцийфосфатного покрытия на стержнях, на наш взгляд, вызывает локальную стимуляцию остеогенеза. К достоинствам следует отнести также малотравматичность оперативного вмешательства при остеосинтезе и возможность амбулаторного демонтажа аппарата.