Оперативный метод анализа переходных процессов в электрических цепях (концепция и реализация инженерного метода)

Автор: Ковель А.А.

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Ядерная и альтернативная энергетика

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Предложен оперативный метод описания переходных процессов в электрических цепях, показано применение метода

Переходный процесс, нулевые условия, уровень условного нуля

Короткий адрес: https://sciup.org/14117334

IDR: 14117334 | УДК: 621.3.064

Текст научной статьи Оперативный метод анализа переходных процессов в электрических цепях (концепция и реализация инженерного метода)

Переходные процессы (ПП) в электрических цепях (ЭЦ) – специфический режим работы ЭЦ, что отражают математические модели (ММ) процессов, отличающиеся от ММ стационарных (установившихся) процессов, а также их возможные последствия.

Внимание к переходным процессам также определяет то обстоятельство, что прогрессирующее применение цифровой электроники делает их элементом нормального функционирования устройств наравне со стационарными режимами, а не эпизодическими явлениями при включении или выключении (коммутациях), что характерно для аналоговых устройств.

Классический метод описания переходных процессов как сумма частного решения неоднородного дифференциального уравнения и общего решения однородного уравнения зачастую вызывает затруднения при физической интерпретации решения, так как понятия принужденного и свободного состояний ЭЦ - только удобная математическая модель, обеспечивающая расчет переходных процессов в линейных цепях [1].

Предложенный метод (инженерный) исходит только из физических процессов в ЭЦ.

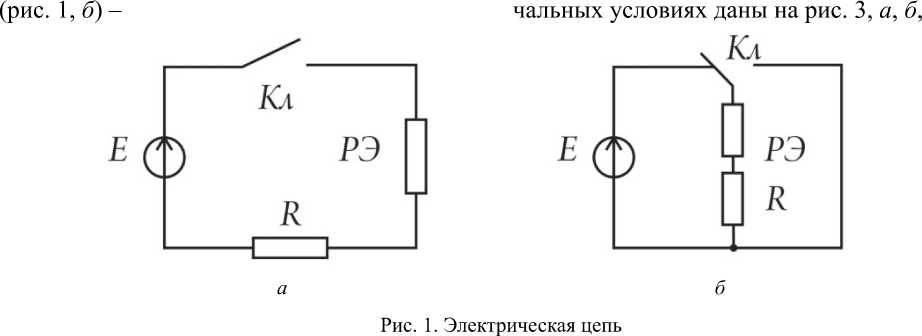

Переходный процесс – изменение во времени параметров ЭЦ (токов, напряжений, зарядов), содержащей реактивные элементы (индуктивности, конденсаторы – РЭ, рис. 1), при переходе ЭЦ из одного стационарного

ИССЛЕДОВАНИЯ

Havko____________

Ж ГРАДА

(установившегося) состояния в другое. На схеме эти состояния определяют два положения ключа (Кл).

Анализ переходных процессов предполагает определенные начальные условия, то есть значения токов и напряжений в ЭЦ при t = 0. Если непосредственно перед коммутацией (замыкание или размыкание Кл) все токи в ветвях и напряжения на пассивных элементах ЭЦ равны нулю, то имеют место нулевые начальные условия. И токи в ветвях с индуктив- 40 ными элементами и напряжения на конденсаторах при переходных процессах начинают изменяться с нулевых уровней. При ненулевых условиях – с тех уровней, которые они имели непосредственно до коммутации [2].

После коммутации, используя правила Кирхгофа, состояние ЭЦ (зависимости между токами и напряжениями) описывают дифференциальными уравнениями первого порядка [1]:

dLt) = -Rdt и duCCt) =-Xdt. iL(t) L uC (t)

Результат интегрирования уравнений –

Е - -- iL (t) = —(1 - e T) и uc (t) = E (1 - e T) при подклю-

R E -*-- чении и iL (t) =—e т и uC (t) = Ee т при отключении РЭ от источника E (τ – постоянные времени RL и RC ветвей, характеризующие динамику переходного процесса, равные соответственно L и RC).

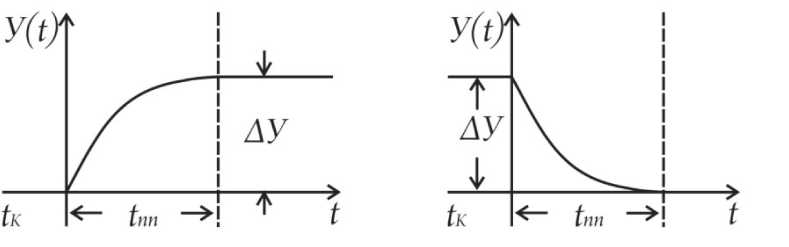

Обобщая полученные результаты и предваряя дальнейшие построения, первый и второй результаты обозначены как

У(t) = АУ(1 - e") и У (t) = АУe"Т, где У и ДУ - соответственно уровень и приращение уровня параметра (тока, напряжения), отражающие возрастающую и убывающую d [ E - iL (t) R ] R d [ E - Uc (t)] 1

t иI t

E - iL (t) R L E - uC (t) R при подключении РЭ к источнику E (рис. 1, а, где в первом случае РЭ – L, во втором – C).

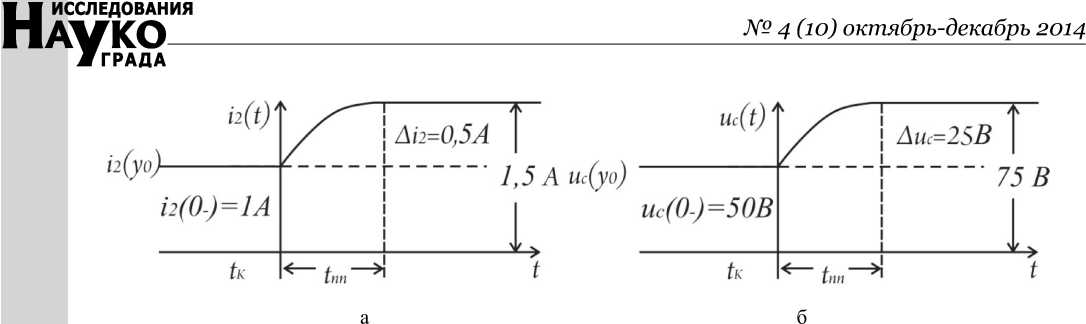

При отключении РЭ от источника Е экспоненциальные зависимости при нулевых начальных условиях (рис. 2, а, б).

Приведенные результаты позволяют перейти к рассмотрению переходных процессов при ненулевых начальных условиях.

В графическом представлении фрагменты состояний параметров при ненулевых на-

а

б

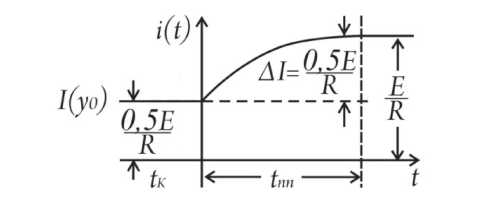

Рис. 2. Графики приращений параметров при переходных процессах: tк = 0 – момент (начало) коммутации, tпп – продолжительность переходного процесса

Рис. 3. Фрагменты состояния параметров переходных процессов: Ун и У к – соответственно начальный и конечный уровни параметров, отражающие стационарные состояния в ЭЦ до и после переходных процессов.

Таким образом, если до коммутации ( tк = 0) уровень параметра (начальный) был У н , а после tK + t стал У к (конечный), то переходный процесс определяет приращение уровня Δ У :

ау = |У н - У J в интервале tпп.

Это обусловлено тем, что процессы в ЭЦ, содержащих РЭ ( L, C ), обусловлены скоростями изменения токов или напряжений ( di/dt, du/dt ) и не зависят от стационарных начальных уровней. То есть только приращения уровней параметров на временном промежутке tпп запускают соответствующие переходные процессы.

Это хорошо иллюстрирует операторное представление переходного процесса:

L {f'(t)} .=' PF(Р) — f (0), то есть при наличии исходного уровня [Ун = f(0)] он исключается из формирования переходного процесса, и в обоих случаях [f(0) = 0 – нулевые начальные условия и f(0) ≠ 0 – ненулевые начальные условия] его картину определяет только компонента pF(p) – производная от f(t).

Это позволяет сформулировать алгоритм получения математических моделей переходных процессов в ЭЦ при ненулевых начальных условиях, именуемый далее инженерным методом:

– применяя правила Кирхгофа (или другие методы расчета), определяют уровни параметров стационарных состояний ЭЦ до начала переходного процесса (У н ) и после его окончания (У к );

-

- сопоставляя полученные уровни, определяют приращения (ΔУ) соответствующих параметров (токов, напряжений, зарядов);

– один из уровней (У н или У к ) принимают за уровень условного нуля - У ( У 0 ), относительно которого рассматривают развитие переходных процессов;

– для отражения хода переходного процесса используют математические модели, полученные при описании переходных процессов для нулевых начальных условий:

У( t ) = ΔУ∙ЭМ1 и У( t ) = ΔУ∙ЭМ2, t - 1

где ЭМ1 - (1 - e т ) , а ЭМ2 - e т (соответствующие экспоненциальные множители);

-

- к полученным результатам добавляют исключенные уровни условного нуля [У(У0)] и получают окончательные математические модели соответствующих переходных процессов.

Для иллюстрации представлены примеры описания переходных процессов в простых ЭЦ, полученные операторным и инженерным методами.

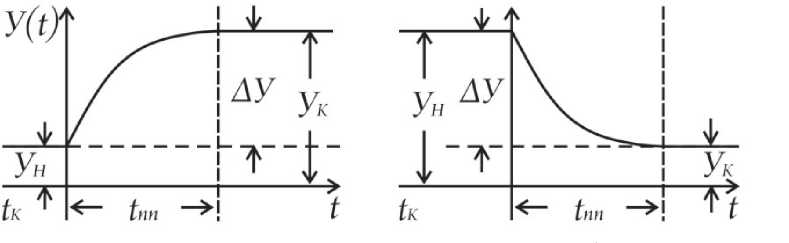

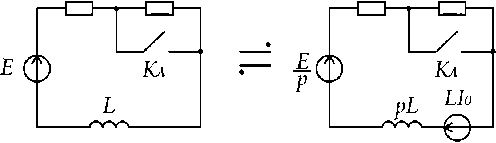

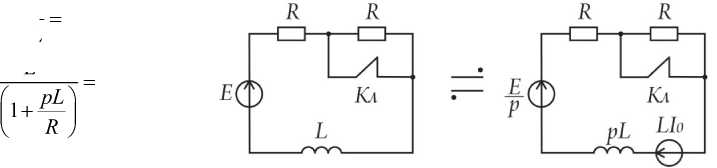

На рис. 4 - традиционное и операторное представление электрической схемы, содержащей источник ЭДС ( E ), R и L элементы. В исходном состоянии (Кл разомкнут) ток, протекающий в ветви L , равен .

-

2 R

R R R R

Рис. 4. Электрические схемы с элементами E, R и L

U ИССЛЕДОВАНИЯ

Havko-

ЖГРАДА

При коммутации (замыкание ключа)

E LE

+ ——

I ( p ) = E ( P ) + LI 0 = p 2 R = v p R + pL R + pL

E 1 0,5 E L

=--I-- pR + pL R R + pL

E 1 0,5 E L

=--7------^ +----

Результат соответствует тому, который получен операторным методом, но более простыми средствами.

Второй пример (рис. 6).

R p

R

E L + 0,5 E

R f R ) R

P I P + L I

RR

Рис. 6. Электрическая схема

R p + L

E a +

R p ( p + a )

0,5 E

R p + a

=•

•

Исходное состояние – Кл замкнут.

E LE

— + —

. E,, —\ 0,5 E —-

. = • (1 — e T ) + -— e

• R R

I (px = E ( P ) + LI о = P R k p 2 R + pL 2 R + pL

—

E 0,5 E -

—

RR

e

Е — t

= R (1 - 0,5 e т) = i ( t ).

Применение инженерного метода предпочтительно начать с графического представления переходного процесса (рис. 5).

ток после размыкания Кл.

После преобразований, аналогичных первому примеру, –

I ( p ) =

0,5 E a „ 1

---+ E---

R P ( P + a )

=•

•

Рис. 5. Графическое представление переходного процесса

• = • °^ (1 - e" ) + Ee

p + a

0,5 E 0,5 E - t , + , e T

RR

0,5 E - tx ,х

—— (1 + e т ) = i ( t ) .

R

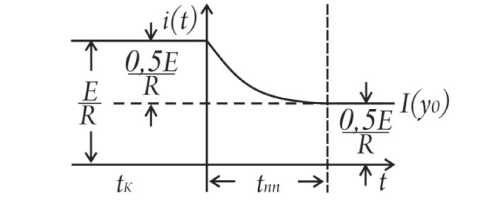

Графическое представление переходного процесса – рис. 7.

После коммутации ( tк = 0) начинается переходный процесс с исходного стационар-

Г 0,5 E ного уровня I I =

за уровень условного нуля I ( у 0) =

, который принимают

0,5 E

. Тогда R

Рис. 7. Графическое представление переходного процесса

- t

i ( t ) = M • ЭМ1 = 0,5- (1 - e T ) -

R изменение тока относительно условного нуля (черта снизу). Окончательный результат:

i ( t ) = i ( t ) + I ( У a ) =

0,5 E - -x 0,5 E

= —---(1 - 0,5e T) + —---=

RR

E 0,5 E - - E -\

=--- e T = — (1 - 0,5 e T ).

RR R

На рис. 7: — - ток исходного (докомму-. R 0,5 E тационного) стационарного уровня;

R

–

ток конечного (посткоммутационного) уровня, который является уровнем условного нуля; 0,5 E = М - изменение тока между двумя стационарными уровнями за время tпп . Тогда

- t

i ( t ) = А i ■ ЭМ 2 = -,-- e т -

R

ММ переходного процесса относительно ус-

ловного нуля и

0 SE - t

i ( t ) = i(t) + i ( y - ) = -,— e T +

R

, 1 (0 + ) = E — u c (0 - ) = 150 - 50 = 2( А ),

0,5 - +

R

0,5 -R

t — (1 + e T ).

(1 e )•

1 2(0 + ) пр

uc (0 - ) R

= 1( А ).

Оба способа (операторный и инженерный) дают одинаковый результат.

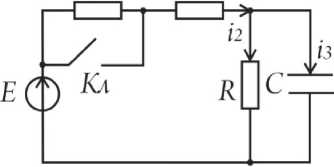

Далее - сравнение классического и инженерного методов. Использован пример из [2] – рис. 8.

Тогда i3(0+) = ix(0+ ) - i2(0+) = 1( А).

Свободные составляющие токов и напряжений при t (0 + ) - разности между полными и принужденными значениями:

R R h

Рис. 8. Электрическая схема

По условиям – E = 150 В, R = 50 Ом, C = 100 мкФ.

Токи, протекающие в ветвях схемы ( i 1 , i i 3 ) после коммутации, находят в результате решения дифференциальных уравнений, описывающих процессы в схеме. Пусть это будут уравнения Кирхгофа:

ii — i 2 — z3 = 0, i1R + i2 R = E, i 2 R — — J i3 dt = 0.

До коммутации

/Ж) = i2(0-) = — = 1(А), i3(0-) = 0, 3 R uC (0-) = i 2 (0-) R = 1 • 50 = 50( В).

После коммутации ii(0+) пр = i 2(0+) пр = 2R = 100 = 1,5( А), uc (0+) пр = i 2(0+) пр R = 1,5 • 50 = 75( В).

Для t (0 + ) уравнения Кирхгофа для двух контуров: i i(0 + ) R + u c (0 + ) = E , i 2 (0 + ) = u C ( 0 + ) .

R

Так как uC (0 +) = uC (0—) - второе правило коммутации, то uc (0+) св = uc (0+) - uc (0+) пр = 50 - 75 = -25( В);

i i (0 + ) св = i i (0 + ) - i i (0 + ) пр = 2 - 1,5 = 0,5( А );

i 2 (0 + ) св = i 2 (0 + ) - i 2 (0 + ) пр = 1 - 1,5 = - 0,5( А );

i 3 (0 + ) св = i 3 (0 + ) - i 3(0 + ) пр = 1 - 0 = 1( А ).

Так как duСсв i 3 св = С-С-, dt то duc^ = i3c^ =---1— = 104 (В/с).

dt С 100 - 10 - 6

. -

Каждый ток – сумма принужденной и свободной составляющих - i(0 +)св, умноженной на e т -tt -- -- ii(t) = 1,5 + 0,5e т(А), i2(t) = 1,5-0,5e т(А), i3 (t) = e~ (а), uC(t) = 75 - 25e~ (В).

Получение тех же параметров инженерным методом представлено на рис. 9.

На рисунке использованы данные расчета классическим методом.

i 2( t ) = А i 2 • ЭМ1 = 0,5(1 - e ~т);

i 2 ( t ) = i 2 ( t ) + i 2 ( y 0) = 0,5(1 - e ~т) +1 = 1,5 - 0,5 e "т ( А);

t uC(t) = АuC • ЭМ1 = 25(1 - e т);

t t

U C ( t ) = U C ( t ) + uC ( y 0) = 25(1 - e T ) + 50 = 75 - 25 e T ( В );

i ( t ) = cdu c ^tl = - C Г- 1 ) 25 e "T = c 1— e "T = e "T ( а );

-

3 dt ( tJ 0,5 RC

i 1 ( t ) = i 2 ( t ) + i3 ( t ) = 1,5 - 0,5 e "T + e "T = 1,5 + 0,5 e "T ( А ).

Рис. 9. Графическое представление переходного процесса

Оба решения (классическим и инженерным методами) дают одинаковый результат.

Следует отметить, что при определении i 3( t ) значение τ = 0,5 RC , так как применение метода эквивалентного генератора относительно нагрузки ( C ) дает Rbh = 0,5 R (оба R оказываются соединенными параллельно).

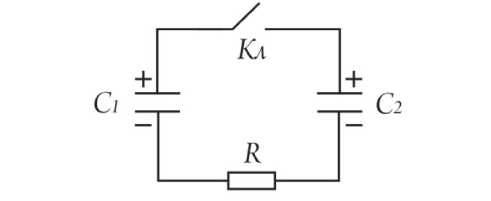

Сравним анализ процесса, связанного с сохранением заряда (второе правило коммутации), классическим и операторным методами [1] (рис. 10).

С 2

q 2 пР С + С C1UC 10 + UC 20 ) C2U 2 ПР ’

U 1 пр U 2 пр

C i U c 10 + С 2 U c 20 = 50( в ).

С 1 + С 2

Тогда

-

- -

- U = U, + Ae т.

-

1 1 п р

По второму закону коммутации U (0 ) = U ,

C 0

Рис. 10. Схема для сравнения методов

поэтому

U 1 (0 + ) = 50 + A и

A = U 1 (0 +) - 50 = 50( В ) и t —

U1(t ) = 50 + 50e т .

Л

Аналогично t —

U 2( t ) = 50 - 25e т ( В ),

При начальных UC 10 = 100 В, UC 20 = 25 В и C 1 = 1 мкФ, C 2 = 2 мкФ, R = 75 Ом необходимо рассчитать напряжение на конденсаторах и ток перезаряда после замыкания ключа Кл.

В установившемся режиме ток равен нулю, то есть аt i (-) = С du- = - C2 dul = - e " ( А ), dt dt

-

- Rc -R C 1 C 2

где т = - = CTC'

U 1 пр - U 2 пр = 0 или q 1 пр = q 2 пр C 1 C 2

По закону сохранения заряда q 10 + q 20 = q 1 пр + q 2 пр , где

-

q 10 = C 1 UC 10 ’ q 20 = C2 U C 20 ’

q 1 пр

С 1

C 1 + C 2

(C1UC10 + UC 20) = C1U1 пр ’ так как конденсаторы оказываются включенными последовательно.

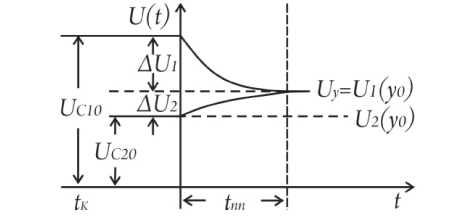

Расчет инженерным методом (рис. 11).

Рис. 11. Для расчета инженерным методом

Оперативный метод анализа переходных процессов в электрических цепях

После замыкания Кл и завершения переходного процесса на обоих конденсаторах установится одинаковое напряжение Uу (рис. 11), относительно которого устанавливают приращения напряжений ( ± Δ U ) на каждом конденсаторе после их перезаряда.

По закону сохранения заряда q10 + q 20 - CUу С2. Uy CU С10 C2UC 20,

_ C i U c 10 + C 2 uc 20

uy - C i + C 2 - 50 В ).

Тогда

1 C 10 у ,

-

4 u 2 - u у - Uc 20 - 25( в ) -

- Ui(t) 4 Hi ЭМ- 50e T (В),

u i ( t ) - u i ( t ) + i ( у 0 ) - 0 e ' 5 + 50(1 e т+ В );

- t u2(t) 4 U2 ЭМ1 2-5(1 e T)(В), u 2( t ) u2(t) + u 2(y o)

- 1 - 1

= 25(1 - e T ) + 25 - 50 - 25 e T ( В );

Показано, что инженерный метод дает те же результаты, что и традиционные методы, но гораздо оперативнее и «меньшей кровью».

Большой опыт применения традиционных методов показал их широкие возможности, и эти возможности, требующие высокой квалификации специалистов, незаменимы при глубоком изучении «тонких» деталей при исследовании различных процессов в ЭЦ. Когда же речь идет о получении оперативных результатов, оперативном построении математических моделей переходных процессов при экспериментальной отработке, регулировке и испытаниях электронных и электрических устройств, инженерный метод является очень продуктивным.

Список литературы Оперативный метод анализа переходных процессов в электрических цепях (концепция и реализация инженерного метода)

- Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей. М.: Энергоиздат, 1989. 749 с

- Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. М.: Гардарики, 2007. 701 с