Ophioglossum vulgatum (Polypodiopsida, Ophioglossaceae) в Вологодской области

Автор: Левашов А.Н., Филиппов Д.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Оригинальная статья

Статья в выпуске: 4 т.14, 2020 года.

Бесплатный доступ

Резюме: Ophioglossum vulgatum L. ( Ophioglossaceae ) в 2015 г. был включён в Красную книгу Вологодской обл. (3/LC) в связи с наметившейся негативной тенденцией по сокращению числа местонахождений и численности популяций. За период с 1826 по 2020 гг. вид был отмечен в 90 локалитетах, 22 (из 26) административных районах области. Местонахождения ужовника обыкновенного попадают в границы 38 квадратов сеточного картирования, принятого в Atlas Florae Europaeae (46,9% их общего количества в регионе), причём в 14 из них вид не отмечался в последние два десятилетия, а внутри отдельных квадратов в ряде локалитетов исчез или резко снизил своё обилие в сообществах. Вид предпочитает луговые и опушечно-луговые биотопы, но зафиксированы случаи освоения им нарушенных естественных и вторичных местообитаний. В сообществах ближайшее окружение O. vulgatum формируют мхи и сосудистые растения (отмечено >200 видов). Наибольшее постоянство проявляют 37 видов травянистых и 8 видов древесных растений, но ни один из них не проявляет 100%-ное постоянство по отношению к ужовнику. Основными угрозами существования вида в таёжной зоне следует считать снижение сельскохозяйственной нагрузки на луговые биотопы и следующую за ней естественную трансформацию сообществ. Вид отмечен на территории 8 охраняемых природных территорий. К необходимым мерам охраны относится организация в местах наиболее крупных популяций O. vulgatum региональных «луговых» заказников или памятников природы (режим охраны подразумевает ежегодные умеренные сельскохозяйственные нагрузки в форме выпаса скота и сенокошения), а также мониторинг состояния известных популяций для оценки изменения их численности и поиск новых мест произрастания ужовника в регионе. Предполагаем, что наметившиеся негативные тенденции в существовании O. vulgatum в регионе сохранятся.

Редкие виды, ужовник обыкновенный, новые находки, сеточное картирование, красная книга

Короткий адрес: https://sciup.org/148314688

IDR: 148314688 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24411/2072-8816-2020-10086

Текст научной статьи Ophioglossum vulgatum (Polypodiopsida, Ophioglossaceae) в Вологодской области

Луга Вологодской обл. отчасти известны в мире благодаря «вологодскому маслу». Именно развитие маслоделия в регионе во многом способствовало и активизации исследований в области луговодства и луговедения. Примерами ботанических изысканий вологодских лугов служат как классические работы (Снятков, 1889; Шенников, 1913, 1938, 1941; Бронзов, 1927), так и менее известные публикации (Ильинский, 1912, 1915, 1916, 1921; Моляков, 1913; Колосова, 1926; Ды-дина, 1940; Леонтьев, 1949; Корякина, 1953; Лапин, 1957; Гордеева, 1958; Козлова, 1958, 1963, 1972; Абрамова, 1959; Сажинов, 1966 и др.). Данные работы являются важнейшим источником для отслеживания долговременной динамики состава и структуры луговых экосистем. Особую значимость динамические процессы начали приобретать в последние 30 лет. Этот период в сельском хозяйстве России ознаменовался уменьшением количества населения и его перепрофилированием и трансформацией, изменением характера использования аграрных земель (Гагарин, 2005; Nefedova, 2012; Мухин, 2012; Алексеев, Сафронов, 2015; Солдатова, 2016; Некрич,

Люри, 2019). Наметилась неуклонная тенденция к уменьшению площадей лугов (Шевелев, Комиссаров, 1994; Znamenskiy, 2000). Именно утрата традиционного природопользования луговыми угодьями привела к целому ряду негативных изменений, в том числе обеднению флоры, уменьшению типологического и ценотического разнообразия, заку-стариванию и восстановлению лесной растительности, внедрению инвазивных видов, исчезновению типично луговых видов (Горча-ковский, 1996; Знаменский, 2010 и др.; Тихо-деева, Лебедева, 2012; Горяинова и др., 2013; Маслов и др., 2016). Как следствие, в региональных Красных книгах доля и/или количество видов луговой эколого-ценотической группы неуклонно растёт. Так, в Вологодской обл. во второй/актуальной редакции Красной книги (Суслова и др., 2013; Постановление…, 2015) содержится 103 «официально редких» [охраняемые виды и виды биоконтроля] луговых вида. Несколько видов повысили свой статус, перейдя в состав охраняемых из числа видов биологического контроля. К таковым относится, например, ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. ( Ophioglossaceae ).

Ужовник обыкновенный интересен тем, что долгое время рассматривался в Вологодской обл. в качестве «обычного» и «широко распространённого» вида (Перфильев, 1934; Орлова, 1993), однако, как показало предметное изучение гербарного материала и ботанической краеведческой литературы (Филиппов, 2010), он изначально не имел повсеместного распространения и значительной численности. Конечно, трудно отрицать, что в силу размеров и невзрачности вид банально «просматривается» (Филин, 1995), но сложно считать это существенным доводом, когда в подавляющем большинстве региональных публикаций, посвящённых геоботаническим и флористическим изысканиям лугов области, ужовник либо не указывается вовсе, либо приводится как очень редкий и малообильный вид.

Настоящая работа посвящена анализу O. vulgatum в Вологодской обл. с точки зрения хорологии, эколого-ценотических предпочтений, вопросов охраны. На биологии вида специально внимание не заостряем, ввиду наличия соответствующих публикаций (Ростовцев, 1892; Wardlaw, 1953; Berch, Kendrick, 1982; Шорина, 1991; Филин, 1995; Muller, 2000; Гуреева, 2001; Горнов, 2006; Goswami, 2007; Арнаутова, 2008; Куприянов, 2009; Разживина, Байдарова, 2009; Полянская, Жукова, 2011; Силаева и др. 2019).

Данная статья продолжает серию работ, посвящённых охраняемым и редким видам сосудистых растений Вологодской обл. (Чхо-бадзе, Филиппов, 2013; Филиппов, 2015; Филиппов и др., 2016; Левашов и др., 2019).

Материал и методы

Ботанические исследования проводились в 1983–2020 гг. авторами настоящей статьи в рамках студенческих полевых практик, тематических экспедиций и инициативных краткосрочных выездов. Полевые работы выполнялись рекогносцировочными, маршрутноключевыми и полустационарными методами в границах всех административных районов Вологодской обл. и более чем 90 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Основной материал собран путём составления флористических описаний модельных территорий и гербаризации сосудистых растений. Подавляющая часть сборов передана на хранение в гербарий Вологодского государственного университета (VO). Также авторами просмотрены гербарные фонды Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), Санкт-Петербургского государственного университета (LECB), Болотной исследовательской группы Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (MIRE), цифровой гербарий Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (MW) (Seregin, 2020) и естественнонаучные фонды (ботаническая коллекция) Вологодского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника (ВГМЗ).

При составлении списка за один локалитет принимали территорию диаметром 5 км. Большая часть гербарных этикеток не содержит по объективным причинам координат пункта сбора (приборы навигационного позиционирования не применялись), поэтому в этом случае координаты определялись приблизительно (обозначены тильдой – «~») с использованием интернет-ресурсов. Все коллекторы в списке приведены полностью (за исключением: А.Н. Левашов – АЛ, Д.А. Филиппов – ДФ). В списке после восклицательного знака («!») следует уточнение этикеточных данных (в основном применялось в случаях изменения административнотерриториального деления региона).

Для картирования местонахождений использована методика сеточного картирования флоры Европы с полигонами 50×50 км в сетке UTM в рамках проекта Atlas Florae Europaeae (AFE), визуализация проводилась в программе AFEEditor2010 (Lahti, 2010). Для оценки объёмов накопления материала и выявления пространственных закономерностей построение карт выполнено с рамках трёх периодов (до 1920-го, с 1921 до 1970-го, с 1971-го и до наст. времени). Выбор временных границ основывается на формальных 50летних значениях, а для первого периода до- бавлены и более старинные данные ввиду их малочисленности.

Номенклатура сосудистых растений и мхов приводится в соответствии с двумя сводками (Цвелёв, 2000; Ignatov et al., 2006).

Р езультаты и обсуждение

Распространение

Для территории Вологодской обл. ужовник обыкновенный впервые приводится в работе А.Ф. Фортунатова (1826), а первые сохранившиеся гербарные образцы принадлежат А.П. Межакову и собраны ориентировочно в 1850-е гг. (LE). В настоящее время в области вид отмечен в 90 локалитетах, 38 квадратах AFE, 22 (из 26) административных районах (ниже приведён список).

-

2) Белозер[ский] у., на берегу р. Суды около д. Варнакушки (Исполатов, 1903–1904, с. 145, 1905, с. 63; Федченко, Бобров, 1927, с. 11) – ! окр. с. Борисово-Судское (~59°53' с.ш., ~36°00' в.д.), 37VCG4;

-

3) сев[ернее] г. Бабаево (~59°25' с.ш., ~35°56' в.д.), суходольный луг, 22.VII.1990, Е. Беляева (VO 821); окрестности г. Бабаево (~59°22' с.ш., ~35°57' в.д.), ельник 20.VII.2003, И. Плеханова (VO 49580) – 36VXL3;

-

4) 1 км восточнее д. Дедовец (~59°25' с.ш., ~36°03' в.д.), мелкоразнотравный луг, 20.VIII.2013, В.И. Антонова (устное сообщ.) – 37VCG4;

-

5) окрестности д. Ивановская (~59°57' с.ш., ~35°59' в.д.), луг, зарастающий ольхой, 2016, Платоновы (ВГМЗ); окр. д. Новая Старина (~59°59' с.ш., ~35°58' в.д.), зарастающий соснами суходольный луг, песчаная почва (>100 особей в ценопопуляции), лето 2019, А.В. Платонов (устное сообщ.) – 36VXM1.

Бабушкинский р-н: 6) [5 км юго-западнее д. Дмитриево], устье р. Юзы (~59°25' с.ш.,

-

7) д. Подболотье (~59°52' с.ш., ~44°34' в.д.), сероольшатник, 16.VI.2006, М. Полякова (VO 49582); д. Ляменьга, правый берег р. Ляменьга (~59°51' с.ш., ~44°31' в.д.), около школы, аллея с посадками деревьев, 07.VI.2017, Л.Е. Городишенина (устное со-общ.) – 38VMM4.

-

10) окрестности п. Октябрьский (~60°38' с.ш., ~38°08' в.д.), смешанный лес, 20.VI.1999, М.В. Богданова (VO 823) – 37VDH4;

-

11) д. Новосело (~60°26' с.ш., ~37°23' в.д.), суходольный луг, 19.VII.2008, А.Ю. Романовский (VO 49583); мыс на правом берегу р. Кемы в 0,5 км юго-восточнее базы отдыха (60°26'04–09" с.ш., 37°22'07–25" в.д.), луга – таволговые в понижениях поймы и влажноразнотравный на склоне 2-й террасы (всего 3 местонахождения, всюду ПП ≈1%) (Кучеров, Кутенков, 2014, с. 78) – 37VDH2.

Великостюгский р-н: 12) «… в долине Двины … по направлению к р. Стриге тянется низменный заливной луг» [лето 1888 г., А.А. Снятков] (Снятков, 1889, с. 69) – ! долина р. Малая Северная Двина, вероятно между г. Великий Устюг и п. Стрига, 38VNN4;

-

13) Wologda, Weliki Ustyg, VI.1895, Kolmakow [А.Г. Колмаков] (LE) – ! окр. г. Великий Устюг, 38VNN4;

-

14) В.-Устюгский у., Устьалексеево, староаллювиальный незаливной луг в долине [р.] Юга, в приматериковой части; сухая супесчаная почва со следами закисления, 25.VI.1912, А. Шенников (LE) (Шенников, 1914, с. 12– 13) – ! окр. с. Усть-Алексеево (~60°27' с.ш., ~46°30' в.д.), 38VNN4;

-

15) ОПТ «Аристово» и его окрестности (~60°45' с.ш., ~46°24' в.д.), берег реки [Северная Двина], 25.VII.2006, Т. Уголовская (VO 49584) – 38VNN4.

-

17) д. Дуравинская, на высоком, открытом склоне в кустах Alnus , изредка по лесам, 03.VIII.1907 (Перфильев, 1908, с. 69) – ! окр. д. Другосимоновская и д. Дуравинская (~60°40' с.ш., ~42°32' в.д.), 38VLN4;

-

18) колхоз им. Ленина, коренные берега р. Ваги, 28.V.1983, АЛ (VO 829) – ! окр. с. Чу-шевицы (60°30'49" с.ш., 41°44'54" в.д.); правый берег р. Ковды (~60°30' с.ш., ~41°48' в.д.), заболоченный луг, 29.VI.1984, Сизова (VO 830); 200 м к ю[го]-з[ападу] от д. Басай-лово (~60°29' с.ш., ~41°43' в.д.), суходольный луг, 10.VI.1985, Е.С. Ефремова (VO 826); 500 м с[еверо]-в[осточнее] с. Чушевицы, пойменный луг, 17.VIII.1986, Лыскова (VO 828); 800 м к с[еверо]-з[ападу] от с. Чушевицы, суходольный луг, 29.VI.1990, Е. Лебедева (VO 831); там же, долина реки, луг, 29.VI.1990, Т. Захарова (VO 824); д. Пихтеник (~60°31' с.ш., ~41°49' в.д.), луг, 05.VI.2005, [Ю.] Гор-куша (VO 49585); там же, 06.VI.2006, В.И. Антонова (VO 49586) – 37VFH2;

-

19) д. Стёпаново (60°22'31" с.ш., 41°39'56" в.д.), луг, 03.VI.1983, Молчанова (VO 825); там же, сырой луг, 03.VI.1983, АЛ (VO 827) – 37VFG1;

-

20) 300 м севернее д. Дьяконовская (~60°42' с.ш., ~42°35' в.д.), болото, 02.VII.2008, Ю. Заварина (VO 49587); там же, низинный луг, 02.VII.2008, П. Усков (VO 49588); окр. д. Дьяконовская (60°42'25" с.ш., 42°35'14" в.д.), луг у старичного озера, 15.VI.2015, 17.VI.2015, Н.Н. Жукова (устное сообщ.), там же, 26.VI.2015, 09.VII.2016,

21.VI.2018, АЛ, Н.Н. Жукова (набл., устное сообщ.); д. Урусовская (~60°42' с.ш., ~42°35' в.д.), низинный луг, 03.VII.2008, В. Котомина (VO 49599) – 38VLN4;

-

21) д. Павловская (60°43'32" с.ш., 41°36'06" в.д.), луг, 01.VII.2008, Е. Истоцкая (VO 49590); окр. д. Харитоновская, левый берег р. Пежма (~60°43' с.ш., ~41°36' в.д.), пойменный луг, 23.VI.2018, АЛ, Н.Н. Жукова (набл., устное сообщ.), 03.VII.2019, Н.Н. Жукова (устное сообщ.) – 37VFH2;

-

22) окрестности п. Пежма (~60°51' с.ш., ~41°43' в.д.), луг, бывший сенокос, 23.VI.2018, АЛ, Н.Н. Жукова (набл., устное сообщ.) – 37VFH2;

-

23) окрестности д. Артемьевская (Коско-во) (60°44'09" с.ш., 41°36'48" в.д.), мелкозла-ково-травяной суходольный луг, 30.VII.2020, ДФ, АЛ, Н.Н. Жукова (MIRE 20-075C) – 37VFH2.

-

25) местность Патшевара, луга в нижнем течении р. Тавеньга, много (Колмовский, 1898, с. 237) – ! окр. д. Наволок (~60°32' с.ш., ~39°33' в.д.), 37VEH2;

-

26) луг по берегу оз. Коргозеро близ впадения р. Долгая (Колмовский, 1898, с. 238) – ! 1 км восточнее д. Коргозеро (~60°26' с.ш., ~39°36' в.д.), 37VEH2;

-

27) местность Раменье, лужайки по долине руч. Звонкий близ его впадения в р. Чужга, много (Колмовский, 1898, с. 239) – ! между дд. Огибалово и Нефедовская (~60°33' с.ш., ~39°43' в.д.), 37VEH2;

-

28) местность Тавеньга, луга в долине р. Тавеньга ниже моста, обильно (Колмов-ский, 1898, с. 242) – ! 1 км южнее д. Песок (~60°38' с.ш., ~39°38' в.д.); окрестности д. Песок, зап[адный] берег оз. Святое (~60°39' с.ш., ~39°38' в.д.), склон берега озера, 02.VI.2002, Девятых (VO 840); там же, 05.VI.2002, Ивина (VO 835), [В.] Кумзеров (VO 836), Шарова (VO 837), Кошева (VO

839), Кошинцева (VO 841); там же, 08.VI.2002, [А.] Богатырева (VO 838) – 37VEH2. Указания Колмовского (№№22–26) приводились также в обобщающих работах (Федченко, Бобров, 1927, с. 11; Суслова, Чхобадзе, 2008).

-

29) «луг под д. Прокунино Троице-Енальской волости, материковый склон, 15-VI [1914]» (Ильинский, 1922, с. 94), а также «участок №3, 15 июня 1914 г., формация разнотравье» (Ильинский, 1916, с. 6) – ! окр. д. Марьинская (~60°32' с.ш., ~40°23' в.д.), 37VEH4;

-

30) д. Гашкино (~60°29' с.ш., ~39°25' в.д.), суходольный луг, 23.VI.1976, Щеткина (VO 832) – 37VEH2;

-

31) д. Голиково, луг, 01.VII.1979, Смелков (VO 833);

-

32) п. Ючка (~60°27' с.ш., ~40°44' в.д.), низинный луг, 20.VI.1998, [И.] Советова (VO 834) – 37VEH4;

-

33) [левый берег р. Кубена], южн[ее] д. Куриловская (60°34'30" с.ш., 40°15'34" в.д.), [разнотравно-злаковый низкотравный] луг, 30.VI.2003, АЛ (VO 49591) – 37VEH4;

-

34) д. Холдынка (60°29'44" с.ш., 40°58'41" в.д.), суходольный луг рядом со школой, 01.VII.2013, ДФ (набл.) – 37VFH2. Вероятно к этому же району необходимо относить указания Р.В. Бобровского (1957, с. 270), относящиеся к лугам «на хорошо дренированных склонах» Харовско-Важского геоботанического округа.

Вологодский р-н : 35) Вологодский уезд (Фортунатов, 1826, с. 213);

-

36) «Волог. у. около села Ватолина в еловом лесу» (Иваницкий, 1883) – ! окр. д. Во-толино (~59°19' с.ш., ~39°47' в.д.), 37VEF1; вероятно, к этому локалитету могут относиться и два гербарных сбора, хранящиеся в LE (Wologda, [1880-е], Ivanitzky; Wologda, [1880-е], [Н.А.] Иваницкий), а также литературное указание (Ivanitzky, 1890, s. 346).

-

37) Provincia Rossiae: Wologda, nordiche Ferma, sommer 1899, A.A. Sniatkow [А.А. Снятков] (MW0209225); In prado prope Ferma. Pr. et. distr. Wologda, 29.VII.1912, И.А. Перфильев (MW0209226) –

! окр. с. Северная Ферма (~59°25' с.ш., ~39°04' в.д.), 37VEF1;

-

38) окр. г. Вологды, на травянистом сухом лугу, близ кустов, 23.VI.1912, [И.А.] Перфильев (LE) – 37VEF1. На основании гербарных сборов из локалитетов №35 и №36 вид приводится в определителе для Вологодской губ. (Снятков и др., 1913, с. 5).

-

39) д. Григорьево, закустаренный луг, 16.VI.1964, Лебедева (VO 846); там же, кустарник, 17.VI.1964, Тюнина (VO 851); там же, суходольный луг, 07.VII.1971, Гогина (VO 853) – ! г. Вологда, ул. Григорьевская (~59°14' с.ш., ~39°47' в.д.); г. Вологда, кирпичный завод (~59°12' с.ш., ~39°49' в.д.), сырой луг, 25.VI.1964, Горская (VO 852) – 37VEF1;

-

40) 1 км сев[еро]-вост[очнее] д. Нефёдо-во (~59°46' с.ш., ~39°04' в.д.), старый запу-стеренный луг, 12.VI.1965, Тропина (VO 848); 300 м вост[очнее] д. Нефёдово, заку-старенный луг, 08.VI.1981, Андреева (VO 849); 600 м от д. Нефёдово на восток, на зарастающем лесном луге, 08.VI.1982, М. Кораблева (VO 855); 2 км западнее д. Пески (~59°48' с.ш., ~39°04' в.д.), окраина низинного болота, 29.VI.1972, Смирнов (VO 854) – 37VEG2;

-

41) Березниковский с/с [сельсовет], 300 м ю[го]-з[ападнее] д. Сяма (~59°41' с.ш., ~39°12' в.д.), низинный луг, 26.VI.1975, Нерушай (VO 842); 300 м юж[нее] д. Сяма, сырой луг, 26.VI.1975, Л. Молодцова (VO 843); 0,5 км зап[аднее] д. Исаково (~59°40' с.ш., ~39°11' в.д.), суходольный луг, 16.VI.1984, Романцева (VO 844), 18.VI.1984, Романцева (VO 847, 850) – 37VEG2;

-

42) окрестности д. Санцеево (~59°33' с.ш., ~39°08' в.д.), суходольный луг, 28.VI.1989, Аппаева (VO 845) – 37VEG2;

-

43) д. Фофанцево (~59°19' с.ш., ~39°59' в.д.), луг, 20.VI.2005, В.И. Антонова (VO 49592); 4 км юго-восточнее д. Вёдрово (59°19'11,5" с.ш., 40°03'30,5" в.д.), зарастающий выработанный торфяник, на карте вдоль канавы, 04.VII.2011, ДФ (MIRE 11-047) – 37VEF3.

-

49) 0,5 км к югу от п. Вохтога (~58°47' с.ш., ~41°02' в.д.), опушка леса, 24.VIII.2005, В. И. Антонова (VO 49595) – 37VFF2.

Кирилловский р-н : 50) на пожнях юговосточного берега оз. Вещозеро, много (Колмовский, 1898, с. 259; Федченко, Бобров, 1927, с. 11) – ! 6,5 км юго-восточнее с. Чаро-зеро (~60°25' с.ш., ~38°44' в.д.), 37VDG3;

-

51) Талицский с/с [сельсовет], с. Талицы (~59°38' с.ш., ~38°48' в.д.), луг, 20.VII.1953, В.И. Супруженко (VO 860) – 37VDG4;

-

52) 3 км на ЮВ [юго-восток] от д. Благовещенье, низина, заросшая кустарником бл[из] д. Федяево (~59°55' с.ш., ~38°50' в.д.), 29.VIII.1974, Б.А. Шухободский (LECB) – 37VDG4;

-

53) [национальный парк (далее – НП) «Русский Север»], южный берег Бородаев-ского озера, заросли кустарников, 25.VII.1996, Н.К. Шведчикова (MW0209239, MW0209240, MW0209241); там же, южный берег Бородаевского оз. в окр. Ферапонтово, прибрежные заросли канареечника, 17.VII.1997, Н. Шведчикова (MW0209238) – ! окр. с. Ферапонтово (~59°57' с.ш., ~38°33' в.д.) (к этому локалитету относится и указание в работе Н.А. Березиной и М.Г. Вахрамеевой (1998, с. 51)); НП «Русский Север», Ципина гора, закустаренный луг, 05.VI.1998,

Горева (VO 857, 858); 0,5 км зап[аднее] д. Окулово (~59°56' с.ш., ~38°27' в.д.), суходольный луг, 28.VI.2003, Шаранова (VO 49596); д. Окулово, суходольный луг, 05.VI.2005, А. Чекавинская (VO 49601); б/о [база отдыха] Чайка, суходольный луг, 04.VI.2005, А. Осолодкин (VO 49600) – 37VDG4;

-

54) [НП «Русский Север»], окр. с. Гори-цы (~59°52' с.ш., ~38°15' в.д.), луговой склон горы Сандырёва, 29.VII.1998, Н. Шведчикова (MW0209242; на листе 2 сбора с двумя этикетками) – 37VDG4;

-

55) НП «Русский Север», окр. б.н.п. Горка (~60°17' с.ш., ~38°30' в.д.), пойменный луг, 29.VII.1999, Т.А. Суслова (VO 859); там же, злаково-разнотравные луга по левому берегу р. Мал[ая] Богтеньга, 25.VII.2004, Н. Швед-чикова (MW0209237) – 37VDG3;

-

56) окр. с. Коротец [! д. Коротецкая] (~60°18' с.ш., ~38°40' в.д.), злаковоразнотравный луг по берегу р. Ухтомицы (среди Allium schoenoprasum L.), 08.VIII.2001, Н. Шведчикова (MW0209242; на листе 2 сбора с двумя этикетками) – 37VDG3;

-

57) [НП «Русский Север»], 3,5 км северо-восточнее д. Коварзино (~60°10' с.ш., ~38°36' в.д.), закустаренный суходольный луг, 24.VI.2004, АЛ (набл.); 0,5 км западнее д. Ко-варзино (~60°08' с.ш., ~38°33' в.д.), закуста-ренный луг, 04.VII.2005, АЛ (набл.) – 37VDG3;

-

58) [НП «Русский Север»], п. Косино (~59°59' с.ш., ~38°09' в.д.), суходольный луг, 30.VI.2004, В. Клюкина (VO 49593) – 37VDG3; п. Вогнема (~59°58' с.ш., ~38°09' в.д.), суходольный луг, 04.VII.2004, Цыганова (VO 49598) – 37VDG4;

-

59) [НП «Русский Север»], 300 м сев[еро]-зап[аднее] д. Пялнобово (~60°11' с.ш., ~38°49' в.д.), сырой луг, 21.VI.2004, Л. Овсяникова (VO 49597); окр. д. Пялнобо-во, закустаренный луг, VIII.2018, А.Б. Чхо-бадзе, АЛ (VO) – 37VDG3;

-

60) [НП «Русский Север»], д. Топорня (~59°45' с.ш., ~38°22' в.д.), луг на берегу реки, 29.VI.2008, И. Горбунов (VO 49602) –

37VDG4. В целом для района вид приводится в небольшой заметке (Паланов, Суслова, 2003), местонахождения ужовника из лока-литетов №№ 49, 51, 52, 54, 57 отражены конспекте флоры НП «Русский Север» (Суслова и др., 2004, с. 14).

-

71) 1,4 км северо-восточнее д. Старая (59°56'18" с.ш., 41°15'36" в.д.), зарастающий суходольный луг, 06.VI.2019, ДФ (набл.; https://www.inaturalist.org/observations/4970 5611) – 37VFG2.

Тарногский р-н : 72) памятник природы «Урочище «Малахов бор» (Отчёт…, 2015) – 38VMN2.

-

74) окрестности д. Угрюмовская, «Сон-дугский» заказник (~60°07' с.ш., ~41°57' в.д.), луг, 29.VI.2002, Лятина (VO 865) – 37VFG1.

Усть-Кубинский р-н : 75) Вологод[ская] губ., [1850-е?], [А.П.] Межаков (LE); Воло-год[ская] губ., Кадников[ский] у., [1850-е?], [А.П.] Межаков (LE) – ! окр. с. Никольское (~59°50' с.ш., ~39°22' в.д.), 37VEG2 (вероятно, именно эти листы взяты за основу указания вида в работе Н.А. Иваницкого (Ivanitzky, 1890, s. 346));

-

76) c. Старое (59°47'12" с.ш., 39°54'21" в.д.), окрестность школы, 21.VI.1984, Баско (VO 867); там же, суходольный луг, 21.VI.1985, А. Баев (VO 856); там же, суходольный луг, 1987, студенты ВГПИ, Т.А. Суслова (ВГМЗ) – 37VEG4;

-

77) окрестности д. Тавлаш, правый берег р. Уфтюга (~59°48' с.ш., ~39°18' в.д.), суходольный луг разнотравный, редко, 16.VI.2003, А.Ю. Романовский (VO 49604) – 37VEG2;

-

78) окрестности д. Марковская (60°04'42" с.ш., 39°03'19" в.д.), суходольный луг, 08.VII.2009, ДФ (набл.) – 37VEG1.

Устюженский р-н: 79) левый берег р. Ко-божи, в 35–40 км к СЗ [северо-западу] от г. Устюжна (~58°56' с.ш., ~35°43' в.д.), луг за песчаным береговым валом, 05.VIII.1989, Н. Цвелёв (LE 285) – 36VXL4. В целом для района (без конкретизации места нахожде- ния) вид приводится в работе Т.А. Сусловой и А.Б. Чхобадзе (2014, с. 332, 365).

-

88) в заметке по расселению растений вдоль железнодорожных путей имеется указание «… встречен повсюду на пространстве от ст. Шушкодома до Шексны» (Исполатов, 1928, с. 3), которое не подтверждено ни одним гербарным сбором (по крайней мере из доступных нам коллекций) и не содержит ни-

каких иных подробностей, поэтому данное указание мы относим только к окрестностям п. Шексна, лето 1927/1928 гг. и квадрату 37VDF3.

-

89) Вологодская губ. и у., Домшинский район, лесные покосы окр. [д.] Нестерово (~59°07' с.ш., ~39°00' в.д.), листвяговый сильно замоховелый луг, 27.VI.1928, А. Королева (LECB) – 37VEF1; там же, выгон д. Вотерка (~59°08' с.ш., ~38°58' в.д.), открытая часть на склоне к р. Тошне (средн[яя] ч[асть] склона), 23.VI.1928, А. Королева (LECB) – 37VDF3;

-

90) д. Ирма (~59°22' с.ш., ~38°27' в.д.), пойменный луг, 30.VI.2001, АЛ (VO 875) – 37VDF3.

Таким образом, O. vulgatum к настоящему времени не зафиксирован в Кадуйском, Кич-менгско-Городецком, Междуреченском и Ча-годощенском р-нах (11,3% площади области). В остальных 22 административных районах ужовник отмечался в 1–11 локалитетах (в среднем – 3,2±0,62). Практически половина (44) местонахождений выявлена на территории всего 5 районов: Вожегодский и Кирилловский (по 11), Вологодский (9), Верховаж-ский (8), Бабаевский (5). В остальных районах имеется от 1 до 4 локалитетов (7 районов – по 4; 2 – по 3; 4 – по 2 и по 1).

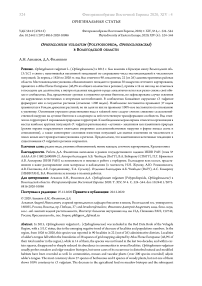

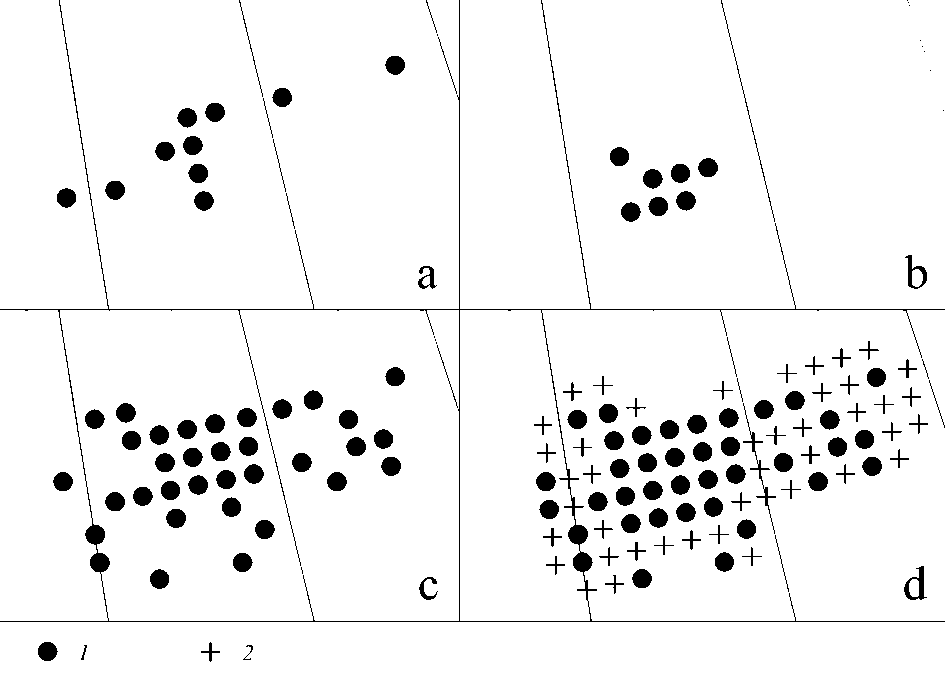

Анализ распространения ужовника обыкновенного в регионе с помощью сеточного картирования, принятого в Атласе флоры Европы, показал, что вид зафиксирован в 38 квадратах, причём за последние 50 лет – в 34 (не отмечен в 36VXM2, 37VDG1, 37VDF1, 37VEF1) (рис.). В рамках одного квадрата вид был встречен в 1–6 локалитетах, в частности по 6 локалитетов отмечено в 3 квадратах (37VDG3, 37VEG2, 37VFH2), по 5 – 2 (37VDG4, 37VEH2), по 4 – 3 (37VDF3, 38VLN4, 38VNN4), по 3 – 8 (37VCH3, 37VDG2, 37VEF1, 37VEF3, 37VEG1, 37VEH4, 37VFG1, 37VFG2), в остальных (22) – по 1 или 2 локалитетам.

Дифференцированный подход к построению карт позволяет оценить накопление материала в течение трёх периодов (до 1920-го, с 1921 до 1970-го, с 1971-го и до наст. време- ни) (рис.). В начальный период вид был отмечен в 10 квадратах, причём в окрестностях г. Вологды, г. Великого Устюга, с. Верховажья и на восточном берегу оз. Воже ужовник зафиксирован в 2–3 локалитетах. В следующие 50 лет все находки были сосредоточены лишь в центральной – наиболее аграрно освоенной – части области (всего 8 локалитетов из 7 квадратов). На современном этапе была обследована подавляющая часть территории региона, но вид отмечен лишь в 34 квадратах. При фрагментации данного временного отрезка на десятилетия, получаем, что в 1970е гг. ужовник был отмечен в 7 квадратах, в 1980-е гг. – в 9, в1990-е гг. – 5, в 2000-е гг. –

19, в 2010-е гг. – 12. Важно подчеркнуть, что в 14 квадратах ужовник уже не отмечался в XXI в. (после 1921 г. не фиксировался в 1 квадрате, после 1971 г. – в 3, после 2000 г. – в 10). В ряде локалитетов (внутри отдельных квадратов) вид исчез (на некоторых модельных территориях также резко снизил своё обилие в сообществах). За весь период исследований в 43 квадратах (полностью или частично захватывающих территорию области) ужовник ни разу не фиксировался. К настоящему времени вид зафиксирован в 46,9% квадратов, из которых чуть больше трети приходится на квадраты, где вид не отмечался в последние два десятилетия.

Рис. Распространение Ophioglossum vulgatum в Вологодской области:

(a) – до 1920 г.; (b) – с 1921 по 1970 гг.; (c) – с 1971 г. по наст. время; (d) – за весь период исследований. 1 – квадраты, где был обнаружен вид, 2 – квадраты, полностью или частично относящиеся к территории региона

Fig. Ophioglossum vulgatum distribution in the Vologda Region:

(a) – before 1920; (b) – from 1921 to 1970; (c) – since 1971; (d) – entire period of studies. 1 – squares, where the species was found; 2 – squares, fully or partially belonging to the territory of the region

Эколого-ценотическая характеристика

В Вологодской обл. O. vulgatum произрастает на низкотравных влажных опушках и лужайках елово-лиственных лесов, материковых низинных лугах и открытых склонах берегов рек, зарослях кустарников, реже на относительно сухих местах (суходольных лугах, меловых склонах) и близ окраек низинных болот. Предпочитает участки с разреженным травяным ярусом и развитым моховым покровом, увлажнёнными хорошо аэрируемыми почвами. В литературе нет единого мнения о реакции вида на действие антропогенных факторов. Одни рассматривают этот вид как антропофоб, который может расти только на непахавшихся около 80–100 лет лугах (Конечная, Соколова, 2014), другие же относят его к гемиапофитам (приобретают умеренную выгоду в связи с антропогенными преобразованиями биотопов) (Кравченко, 2007). В Вологодской обл. отмечены немногочисленные случаи освоения этим видом нарушенных естественных и вторичных местообитаний (зарастающие выработанные торфяники и карьеры, линии электропередач, обочины автомобильных и железных дорог, лесные просеки, вторичные луга) (Исполатов, 1928; Сорокина, 2014; наши данные).

В сообществах ближайшее окружение O. vulgatum формирует более 200 видов сосудистых растений, однако, ни один из них не встречается с ним всегда. Наибольшее постоянство проявляют 37 видов травянистых растений, из которых 10 видов отмечены в 70% и более описаний ( Achillea millefolium L., Acetosa pratensis Mill., Alchemilla vulgaris L. s.l., Anthoxanthum odoratum L., Campanulapatula L., Lathyrus pratensis L., Leucanthemum vul-gare Lam., Poapratensis L., Prunella vulgaris L., Ranunculus acris L.), ещё 27 видов – в 50–60% ( Bistorta major S.F. Gray, Briza media L., Carex leporina L., C. nigra (L.) Reichard, Centaurea jacea L., Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr., Dactylis glomerata L., Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., Elytrigia repens (L.) Nevski, Equi-setum arvense L., Fragaria vesca L., Galium album Mill., Gentianella amarella (L.) Börner, Geum rivale L., Hypericum maculatum Crantz,

Pilosella spp., Pimpinella saxifraga L., Plantago lanceolata L., P. media L., Polygala amarella Crantz, Potentilla anserina L., Taraxacum officinale Wigg. s.l., Trifolium repens L., Turritis glabra L., Vicia cracca L., V. sepium L., Viola canina L.). Большинство из перечисленных видов относится к оксило-мезофильному разнотравью. Эти широкораспространённые в регионе виды входят в состав наиболее благоприятных для произрастания O. vulgatum биотопов – «листвяговых» замоховелых лугов. Для них характерен разреженный низкорослый травостой с проективным покрытием около 50–60%, а в травостое нет ясного преобладания отдельных видов. В сообществах, как правило, имеются всходы или подрост древесных растений, из которых высоким постоянством обладают Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L., Juniperus communis L., Al-nus incana (L.) Moench, Betula pubescens Ehrh., Ribes nigrum L., Salix myrsinifolia Salisb., S. phylicifolia L. Сельхозяйственная деятельность, в виде традиционного сенокошения и умеренного выпаса, сдерживает дальнейшее развитие древостоя. В случае зарастания лугов древесными породами, ужовник (по мере увеличения высоты и сомкнутости крон древесных растений) постепенно исчезает, так как его листья не могут пробиться через листовой опад (Филин, 1995; Горнов, 2006).

В сообществах с участием ужовника отмечено 18 «официально редких» видов (Постановление…, 2015): Carex ornithopoda Willd., Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. (все – 2/VU), Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray, Carex serotina Mérat, Eleocharis quinqueflora (Hartm.) O. Schwarz (все – 3/NT), Botrychi-um lunaria (L.) Sw., Carex capillaris L., C. rhizi-na Blytt ex Lindblom, Cypripedium calceolus L., Ligularia sibirica (L.) Cass., Malaxis mono-phyllos (L.) Sw. (все – 3/LC), Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, D. incarnata (L.) Soó, Epi-pactis helleborine (L.) Crantz, Gentianella lin-gulata (Agardh) Pritchard, Gymnadenia conop-sea (L.) R.Br., Moneses uniflora (L.) A. Gray, Rubus arcticus L. (все – биоконтроль). Большинство из перечисленных видов предпочитают карбонатные почвы или растут близ выходов на поверхность карбонатных грунтовых вод. Присутствие O. vulgatum в таких местообитаниях можно объяснить кальцефиль-ностью и аэрофильностью вида.

Являясь семигелиофитом, O. vulgatum положительно реагирует на некоторое прите-нение в разреженных сообществах, что характерно для гигрофитов. Поэтому он может расти и в более сомкнутых высокотравных луговых сообществах, для которых характерно низкое задернение торфянистой почвы. В таких местообитаниях вид достигает максимальных размеров. Так, в Вологодской обл. (например, Кирилловский р-н, окр. д. Пялно-бово) отмечены ценопопуляции ужовника, в которых высота растений превышала 40 см. По-видимому, в этих сообществах создаются оптимальные микроклиматические условия для произрастания O. vulgatum – повышенная суточная влажность. Кроме того, O. vulgatum, лишённый развитых механических тканей, достигает максимальных размеров, находя своеобразную «опору» среди высо- котравья (Sonchus oleraceus L., Crepis paludosa (L.) Moench, Heracleum sibiricum L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Geum rivale, Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Bistorta major и др.).

Вопросы охраны

Вид обладает довольно широкими потенциями по отношению к комплексу экологических факторов и является стеновалентным по факторам трофности и увлажнения почвы (Силаева и др., 2019), однако, исследования ценопопуляций вида в разных регионах показали, что диапазон условий может меняться (Филин, 1995; Куприянов, 2009; Разживина, Байдарова, 2009; Любезнова, Мардашова, 2017).

Помимо экологических условий фитоценоза (прежде всего, трофности и увлажнения почвы), к лимитирующим факторам относятся биологические особенности вида. Ужовник относится к растениям с длительным жизненным циклом (до 15–30 лет, но возраст отдельных особей достигает 50–70 лет) (Полянская, Жукова, 2011). Для вида характерно преимущественно вегетативное размножение посредством придаточных почек на корнях (Филин, 1995; Силаева и др., 2019 и др.), а в самоподдержании ценопопуляций споровое возобновление маловероятно и носит эпизодический характер. Неблагоприятные климатические условия приводят либо к переходу вида в группу временно неспороносящих особей, либо к «временному выпадению» из травостоя на несколько лет (при сохранении под землей функционирующих и питающихся только микотрофно стеблей с корнями и почками) (Филин, 1995; Горнов, 2005). Вид имеет невысокую численностью и в фитоценозах обладает низкой конкурентоспособностью (по сравнению с вегетативно подвижными покрытосеменными растениями) (Суслова, 2007; Хлызова, 2011), что обуславливает его редкость и спорадичность не только в краевых, но и в центральной части ареала.

В литературе выдвигаются разные причины выпадения O. vulgatum из растительных сообществ: иссушение местообитаний, рекреация, различные виды хозяйственной дея- тельности (выпас скота, сенокошение, воздействие удобрений и ядохимикатов на почвенных симбиотических микобионтов), низовые пожары и палы, роющая деятельность кабанов и пр. (Криницын, 2009; Хлызова, 2011). По нашему мнению, массовое сокращение этого вида в регионе преимущественно связано не с хозяйственной деятельностью, а отсутствием таковой. Так, в XIX в. и в начале XX в. наиболее пригодные для земледелия территории губернии были заняты пашнями, а выпас скота и сенокошение проводились на мелкоконтурных неудобицах (лесные поляны, узкие поймы рек). Регулярность этих воздействий препятствовала зарастанию угодий, а развитие деревень и увеличение количества населения привело к необходимости расширять свои территории за счёт расчистки и освоения лесов. Это позволило к началу XX в. удвоить площадь лугов – «Более ста лет тому назад в Вологодской губернии в среднем на 100 десятин пашни приходилось 51 десятина сенокоса; теперь число, показывающее площадь сенокосов, удвоилось» (Ильинский, 1915, с. 5). Особенностью данных лугов были их небольшие размеры, сильно ограничивающие механизированную заготовку сена и использование для выпаса большого поголовья крупного рогатого скота. В советский период эти мелкоконтурные угодья отдавались для заготовки сена для индивидуальных нужд и выпаса, в основном, мелкого рогатого скота, а на более крупных участках сенокошение частному сектору разрешалось только после заготовки кормов коллективным хозяйством. Именно выпас скота поддерживал плодородие луговых сообществ и сдерживал развитие высоко-травья и кустарниковой растительности, приводил к незначительным нарушениям растительного покрова, что благоприятно сказывалось на состоянии популяций ужовника. Данный тезис подтвержается и тем, что при ценопопуляционных исследованиях на мезо-фитных лугах большое число молодых растений (ювенильных и имматурных) обнаружено на кучках лосиного помета (Силаева и др., 2019). По видимому, экскременты животных способствуют развитию облигатного микотрофного симбионта – гриба рода Fusarium (Филин, 1995), более широкое распространение в сообществе которого, увеличивает шансы контакта образующего при прорастании спор гаметофита ужовника, а значит и более успешного спорового размножения. Одному из авторов работы довелось наблюдать такие сенокосные угодья в 1980-е гг. в восточных районах области. Ужовник в таких мелкотравных влажных сообществах содоминировал с другими видами, местами составляя свыше 50% проективного покрытия.

В первой половине XX в. площадь лугов в области была наибольшей, однако, затем пошла на спад (Шевелев, Комиссаров, 1994) во многом благодаря целому ряду ключевых событий: создания Рыбинского и Шекснинско-го водохранилищ, объявления «неперспективных» деревень в 1960-х гг., мелиорации мелкоконтурных луговых участков с целью создания крупных пахотных угодий, развития урбанизации, перехода к стойловому содержанию крупного рогатого скота и некоторых др. Так, в Вологодской обл. площадь сенокосов и пастбищ с 1959 по 1975 гг. сократилась с 1616 до 837 тыс. га, а к 1991 г. – до 512 тыс. га (Шевелев, Комиссаров, 1994), а к 2018 г. – до 328 тыс. га (Комплексный…, 2019). В 1990-е гг. в связи с упадком сельского хозяйства, заготовка кормов для личных хозяйств стала производиться на «колхозных» полях, использование естественных луговых сообществ практически прекратилось.

Сенокошение и регулируемый выпас скота в течение многих веков формировали растительность луговых сообществ, являясь своеобразным фактором отбора. С прекращением хозяйственной деятельности, структура сообщества смещается в сторону увеличения роли конкурентных высокотравных (Anthriscus sylvestris, Filipendula ulmaria, Archangelica officinalis Hoffm., Heracleum sibi-ricum) и древесных (в особенности, Alnus incana, Betula spp., Pinus sylvestris, Salix spp.) растений, выпадению низкорослых многолетних и однолетних видов, снижению видо- вого богатства и разнообразия лугов. На поверхности почвы ежегодно и в большом количестве начинает откладываться мёртвая органика (в виде травяной ветоши и листьев деревьев), происходит увеличение задернён-ности почвы, затрудняющее прохождение весной сквозь этот слой свёрнутых в трубку листьев, а, следовательно, и споровое размножение. Подобный процесс мы наблюдали в Верховажском районе в окр. б.н.п. Пихте-ник, где ужовник был обильным видом в 1980-е гг., но за два десятилетия после прекращения хозяйственного использования данных лугов, по всей видимости, полностью исчез с данной территории.

Таким образом, основными угрозами существования O. vulgatum следует считать снижение сельскохозяйственной нагрузки на луговые биотопы и следующую за ней естественную трансформацию сообществ.

В Вологодской обл. ужовник обыкновенный до девяностых годов XX в. рассматривали как широко распространённый вид, который изредка или часто встречается во всех административных районах (Ivanitzky, 1895; Перфильев, 1934; Орлова, 1993). O. vulgatum как «довольно редкий» вид внесён в неофициальный «Список редких растений Вологодской области» (Суслова, Антонова, 1993). В первом издании региональной Красной книги (Конечная, Суслова, 2004) ужовник обыкновенный был отнесён к группе видов, требующих биологического контроля. В связи с наметившимися негативными тенденциями (Суслова, 2007), при подготовке второй редакции Красной книги поступило предложение повысить категории статуса охраны (Суслова и др., 2013). В настоящий момент официально вид имеет статус 3/LC (Постановление…, 2015).

Вид отмечен в 8 ООПТ (Немцева, Немцева, 1987; Суслова и др., 2004, с. 14; Белова и др., 2011–2013; Отчёт…, 2015): Дарвинском государственном природном биосферном заповеднике, национальном парке «Русский Север» и расположенном на его территории памятнике природы «Гора Сандырева», охраняемом природном комплексе «Онеж- ский», памятниках природы «Белый ручей», «Геологическое обнажение «Аристово», «Урочище «Северные орхидеи» и «Урочище «Малахов бор». Специальных мер охраны ужовника в виде умеренной сельскохозяйственной нагрузки (выпас скота и/или сенокошение) ни на одной ООПТ не принято.

В сопредельных с Вологодской обл. регионах вид охраняется только в Костромской и Ярославской обл., а в целом в стране O. vulga-tum внесён в Красные книги ещё 42 субъектов Российской Федерации (Ophioglossum…, 2007–2020).

К необходимым мерам охраны относится 1) организация в местах наиболее крупных популяций O. vulgatum региональных ООПТ («луговые» заказники или памятники природы), на которых в качестве основного режима охраны применяются ежегодные умеренные сельскохозяйственные нагрузки (выпас скота, сенокошение) на территорию; 2) мониторинг состояния известных популяций O. vulgatum для оценки изменения их численности и поиск новых мест произрастания ужовника в регионе.

Заключение

Несмотря на активные исследования лугов в конце XIX и в XX вв. и вопреки сложившемуся в региональной научной литературе мнению (Перфильев, 1934; Орлова, 1993), O. vulgatum относится к широкораспространённым, но не является обычным/частым видов в области. Так, к настоящему времени он отмечен не во всех районах (в 22 из 26), и менее чем в половине квадратов AFE (38 из 81). Выявлена тенденция к утрате вида в некоторых квадратах (в XXI в. вид не выявлен в 14 квадратах, где он ранее был известен), сокращению числа локалитетов и снижению обилия в фитоценозах. Вид произрастает в естественных луговых и опушечных сообществах, но может встречаться и во вторичных и нарушенных биотопах. Считаем, что мера по изменению категории охраны вида в регионе (переведён из списка видов биологического контроля в список охраняемых со статусом 3/LC) оправдана и принята своевременно. В ближайшее время мы ожидаем дальнейшее снижение численности и количества сохранившихся популяций ужовника в области. Негативные тенденции сохранятся ввиду невозможности устранения основной угрозы существования O. vulgatum – отсутствия необходимой сельскохозяйственной нагрузки

Список литературы Ophioglossum vulgatum (Polypodiopsida, Ophioglossaceae) в Вологодской области

- Абрамова Т.Г. 1959. Луга западных районов Вологодской области. Вестник Ленингр. ун-та. Сер. геологии и географии. Вып. 2, № 12. С. 78–91.

- Алексеев А.И., Сафронов С.Г. 2015. Изменение сельского расселения в России в конце XX – начале XXI века. Вестник Московского ун-та. Сер. 5: География. № 2. С. 66–76.

- Антонова В.И., Суслова Т.А. 1998. О целебных и редких травах Белозерья. Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда: Легия. С. 308–323.

- Арнаутова Е.М. 2008. Гаметофиты равноспоровых папоротников. СПб. 454 с.

- Белова Ю.Н., Борисов М.Я., Максутова Н.К., Чхобадзе А.Б., Шабунов А.А. 2011–2013. Территории особого природоохранного значения Вологодской области. Изумрудная книга Российской Федерации. Территории особого природоохранного значения Европейской России: предложения по выявлению. Ч. 1. М.: Ин-т географии РАН. С. 21–30.

- Березина Н.А., Вахрамеева М.А. 1998. Ботанические экскурсии в окрестностях Ферапонтово (К 600летию со времени основания Ферапонтова монастыря). М. 106 с.

- Бобровский Р.В. 1957. Растительный покров Вологодской области. Природа Вологодской области. Сб. ст. Вологда: Обл. кн. ред. С. 210–299.

- Бронзов А.Я. 1927. Типы лугов по реке Мологе (Геоботанический очерк). Тр. Гос. Лугового ин-та имени проф. В.Р. Вильямса. Вып. 1. С. 1–88.

- Гагарин А.И. 2005. Землепользование в условиях реформирования аграрной экономики в России. Новосибирск. 723 с.

- Гордеева Т.Н. 1958. Луга Череповецкого района в зоне Череповецкой МТС. Учёные записки Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена. Т. 178. С. 69–82.

- Горнов А.В. 2006. Онтогенез ужовника обыкновенного в Неруссо-Деснянском Полесье. Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 2. Брянск: Изд-во: «Десяточка». С. 13–20.

- Горчаковский П.Л. 1999. Антропогенная трансформация и восстановление продуктивности луговых фитоценозов. Екатеринбург. 156 с.

- Горяинова И.Н., Леонова Н.Б., Феодоритов В.М. 2012. Процессы зарастания сельскохозяйственных земель в средней тайге Архангельской области. Вестник Моск. ун-та. Сер. 5: География. № 3. С. 41–47.

- Гуреева И.И. 2001. Равноспоровые папоротники Южной Сибири (систематика, происхождение, биоморфология, популяционная биология). Томск. 158 с.

- Дыдина Р.А. 1940. Урожай и фактический сеносбор на лугах Молого-Шекснинского междуречья. Тр. Бот. ин-та АН СССР. Сер. III, Геоботаника. М.–Л. Вып. 4. С. 470–481.

- Знаменский С.Р. 2010. 2.1. Мониторинг флоры и растительности лугов. Мониторинг и сохранение биоразнообразия таежных экосистем Европейского Севера России. Петрозаводск: КарНЦ РАН. C. 55–70.

- Иваницкий Н.А. 1883. Список растений Вологодской губернии, как дикорастущих, так и возделываемых на полях и разводимых в садах и огородах. Тр. о-ва естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те. Казань. Т. 12, вып. 5. С. 3–112.

- Ильинский Н. 1912. Луга в долине Сухоны от её истоков до гор. Тотьмы. Их происхождение, настоящее состояние и желательное будущее. Архангельск. 26 с.

- Ильинский Н.В. 1922. К флоре Кадниковского уезда Вологодской губернии (Список растений, собранных на берегах р. Кубины). Материалы по изучению и использованию производительных сил Северного Края. Вып. III [непериод. изд.]. Вологда. С. 88–109.

- Ильинский Н.В. 1916. Луга в долине реки Кубины (Кадниковский уезд Вологодской губернии). Вологда. 72 с.

- Ильинский Н.В. 1915. Луга юго-западной части Вологодской губернии, в сельско-хозяйственном отношении. Ч. I. Долинные луга. Вологда. 61 с.

- Ильинский Н.В. 1921. Сенокосные угодья по берегам Кубинского озера (Вологодский и Кадниковский уезды). Вологда. 82 с.

- Исполатов Е. 1905. О растительности восточной части Новгородской губернии. Тр. Имп. С.-Петерб. О-ва Естествоиспытателей. СПб. Т. 34. Отд. бот. С. 33– 64.

- Исполатов Е. 1903–1904. О флоре восточной половины Новгородской губ. Тр. Имп. С.-Петерб. О-ва Естествоиспытателей. СПб. Т. 34, вып. 1. Протоколы заседаний № 4–5 за 1903 год. С. 142–147.

- Исполатов Е. 1928. Расселение растений по железным дорогам Севера. Фенологический бюл. Календарь природы. Вологда. № 11. С. 3–4.

- Козлова Г.И. 1972. Луговая растительность и закономерности её распределения в связи с экологическими условиями поймы верхнего течения Северной Двины. Северо-Запад европейской части СССР. Л. Вып. 8. С. 99–116.

- Козлова Г.И. 1963. Основные формации лугов Вологодской области и их связь с условиями среды. Вестник Ленингр. ун-та. Сер. геологии и географии. Вып. 1, № 6. С. 71–82.

- Козлова Г.И. 1958. Природные сенокосы Харовского района Вологодской области. Вестник Ленингр. ун-та. Сер. геологии и географии. Вып. 4, № 24. С. 82– 96.

- Колмовский А.И. 1896. К флоре Новгородской губернии. Тр. Имп. С.-Петербург. о-ва естествоиспытателей. Отд-ние ботаники. СПб. Т. 26. С. 234–278.

- Колмовский А.И. 1898. Материалы к флоре Кирилловского уезда Новгородской губернии. Отчёт ботаническому отделению Императорского С.Петербургского Общества Естествоиспытателей. Тр. Имп. С.-Петерб. о-ва естествоиспытателей. Отдние ботаники. СПб. Т. 28, вып. 3. С. 223–269.

- Колосова А.В. 1926. Шекснинские луга в пределах Череповецкой губернии. Природа и экономика Череповецкого края. Череповец: Изд. Губплана. С. 5–27.

- Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов Вологодской области. Вып. 24 (на 01.01.2019). 2019. Вологда. 460 с. URL: https://vologdaoblast.ru/upload/iblock/402/КТКПР_за%202018%2 0год.pdf (Дата обращения: 10.11.2020)

- Конечная Г.Ю., Соколова И.Г. 2014. Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L. Красная книга Псковской области. Псков. С. 96.

- Конечная Г.Ю., Суслова Т.А. (ред.) 2004. Красная книга Вологодской области. Т. 2. Растения и грибы. Вологда. 359 с.

- Корякина В.Ф. 1953. Естественные сенокосы Севера и их рациональное использование. М.; Л. 120 с.

- Кравченко А.В. 2007. Конспект флоры Карелии. Петрозаводск. 403 с.

- Криницын И.Г. 2009. Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L. Красная книга Костромской области. Кострома. С. 49.

- Куприянов А.Н. 2009. Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) на юге Сибири. Вестник Томского гос. ун-та. Биология. № 2(6). С. 13–16.

- Кучеров И.Б., Кутенков С.А. 2014. Местонахождения охраняемых видов сосудистых растений в Вашкинском районе Вологодской области. Фиторазнообразие Восточной Европы. Т. 8, № 2. С. 76–89.

- Лапин Е.М. 1957. Приёмы создания культурных лугов и пастбищ на Севере. Учёные записки Вологодского гос. пед. ин-та. Вологда. Т. 20, ест.-геогр. С. 231– 268.

- Левашов А.Н., Жукова Н.Н., Романовский А.Ю., Комарова А.С., Филиппов Д.А. 2019. Находки редких и охраняемых сосудистых растений в вологодской части бассейна реки Вага. Фиторазнообразие Восточной Европы. Т. 13, № 3. С. 253–275. DOI: 10.24411/2072-8816-2019-10052

- Леонтьев А.М. 1949. Пустошные, мелкозлаковые и осоковые луга Молого-Шекснинского междуречья до образования Рыбинского водохранилища. Тр. Дарвин. гос. заповедника на Рыбинском водохранилище. М. Вып. I. С. 33–136.

- Любезнова Н.В., Мардашова М.В. 2017. Особенности произрастания Ophioglossum vulgatum L. на побережье Белого моря. Фиторазнообразие Восточной Европы. Т. 11, №1. С. 74–80.

- Маслов А., Гульбе А., Гульбе Я., Медведева М., Сирин А. 2016. Оценка ситуации с зарастанием сельскохозяйственных земель лесной растительностью на примере Угличского района Ярославской области. Устойчивое лесопользование. №4(48). С. 6–14.

- Моляков Л. 1913. Луговодство. Северный Хозяин. №17–18. С. 18–22.

- Мухин Г.Д. 2012. Эколого-экономическая оценка трансформации сельскохозяйственных земель Европейской территории России в 1990–2009 гг. Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География. № 5. С. 19– 28.

- Некрич А.С., Люри Д.И. 2019. Изменения динамики аграрных угодий России в 1990–2014 гг. Известия РАН. Сер. геогр. №3. С. 64–77. DOI: 10.31857/S2587-55662019364-77

- Немцева С.Ф., Немцева Н.Д. 1987. Сосудистые растения Дарвинского заповедника (оперативноинформационный материал). М. 52 с.

- Орлова Н.И. 1993. Конспект флоры Вологодской области. Высшие растения. Тр. С.-Петерб. о-ва естествоиспытателей. СПб. Т. 77, вып. 3. С. 1–262.

- Отчёт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Исследования редких и исчезающих видов высших сосудистых растений в границах особо охраняемых природных территорий Вологодской области» 2015. Вологда. 69 с. (ВоГУ, рук. А.Б. Чхобадзе, № госрегистрации 115110610067).

- Паланов А.В., Суслова Т.А. 2003. Редкие растения Кирилловского района. Кириллов. Краеведческий альманах. Вологда: ВГПУ. Вып. 5. С. 254–265.

- Перфильев И.А. 1908. Материалы к флоре Вельского у., Вологодской губернии. Тр. Имп. С.-Петерб. о-ва естествоиспытателей. Отд-ние ботаники. СПб. Т. 37, вып. 3. С. 53–88.

- Перфильев И.А. 1934. Флора Северного края. Ч. I. Архангельск. 160 с.

- Полянская М.А., Жукова Л.А. 2011. Онтогенез ужовника обыкновенного (Ophioglossum vulgatum L.). Онтогенетический атлас растений. Т. VI. Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ. С. 176–180.

- Постановление Правительства Вологодской области №125 от 24.02.2015 «Об утверждении перечня (списка) редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, занесённых в Красную книгу Вологодской области». Работнов Т.А. 1984. Луговедение. 2-е изд. М. 319 с.

- Разживина Т.В., Байдарова Е.Д. 2009. Папоротники класса Ужовниковые в Пензенской области. Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. №14(18). С. 31–35.

- Ростовцев С.И. 1892. Материалы к изучению группы ужовниковых папоротников (Ophioglossaceae).

- Ученые записки Московского ун-та. Отд-ние естественной истории. М. Вып. 9. С. 21–132.

- Сажинов Г.И. 1966. Луговодство на Севере. Вологда. 111 с.

- Силаева Ж.Г., Державина Н.М., Абадонова М.Н. 2019. Структура ценопопуляции спорофита ужовника обыкновенного – Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) в национальном парке «Орловское Полесье». Вестник ТвГУ. Сер.: Биология и экология. №2(54). С. 144–158. DOI: 10.26456/vtbio78

- Снятков А. 1889. Ботаническое исследование заливных лугов в долинах Северной Двины и Вычегды. Вологда. 82 с.

- Снятков А., Ширяев Г., Перфильев И. 1913. Определитель растений лесной полосы северо-востока Европейской России. Губ. Вологодская, Вятская, Костромская, Пермская (кроме степи), Ярославская, юг Архангельской и сев. Урал. Вологда. 208 с.

- Солдатова Н.В. 2016. Трансформация системы сельского расселения Вологодской области. Вопросы географии. № 141. С. 338–357.

- Сорокина О.А. 2014. Семейство ужовниковые (Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh) во флоре Вологодской области. Молодые исследователи – регионам: Материалы междунар. науч. конф. Т. II. Вологда: ВоГУ. С. 107–109.

- Суслова Т.А. 2007. Флора и растительность лугов. Природа Вологодской области. Вологда: Изд. Дом Вологжанин. С. 226–234.

- Суслова Т.А., Антонова В.И. 1993. Редкие растения Вологодской области. Особо охраняемые природные территории, растения и животные Вологодской области. Вологда. С. 180–193, 214–229.

- Суслова Т.А., Паланов А.В. 2004. Среднекубенский «оазис» редких видов. Харовск: Краеведческий альманах. Вологда. С. 399–414.

- Суслова Т.А., Чхобадзе А.Б. 2014. Редкие виды растений Устюженского района. Устюжна: Краеведческий альманах. Вып. 8. Вологда. С. 317–372.

- Суслова Т.А., Чхобадзе А.Б. 2008. Редкие растения Вожегодского района в прошлом и настоящем. Вожега: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда. С. 181–202.

- Суслова Т.А., Чхобадзе А.Б., Филиппов Д.А., Ширяева О.С., Левашов А.Н. 2013. Второе издание Красной книги Вологодской области: изменения в списках охраняемых и требующих биологического контроля видов растений и грибов. Фиторазнообразие Восточной Европы. Т. 7, №3. С. 93–104. DOI: 10.24411/2072-8816-2013-10022

- Суслова Т.А., Шведчикова Н.К., Вахрамеева М.Г., Паланов А.В., Левашов А.Н., Березина Н.А., Афанасьева Н.Б. 2004. Сосудистые растения национального парка «Русский Север» (Аннотированный список видов). М. 64 с.

- Тиходеева М.Ю., Лебедева В.Х. 2012. Восстановление лесной растительности на месте суходольных лугов. Известия Самарского науч. центра РАН. Т. 14, № 1– 5. С. 1383–1386.

- Федченко Б.А., Бобров Е.Г. 1927. Флора Череповецкой губернии. Вып. I. Череповец. 59 с.

- Филин В.Р. 1995. Ужовник обыкновенный. Биологическая флора Московской области. Вып. 11. М.: Издво Моск. ун-та. С. 4–36.

- Филиппов Д.А. 2015. Oxycoccus microcarpus (Ericaceae) в Вологодской области. Фиторазнообразие Восточной Европы. Т. 9, №3. С. 135–144. DOI: 10.24411/2072-8816-2015-10024

- Филиппов Д.А. 2010. Растительный покров, почвы и животный мир Вологодской области (ретроспективный библиографический указатель). Вологда. 217 с.

- Филиппов Д.А., Бобров Ю.А., Чхобадзе А.Б., Левашов А.Н. 2016. Lobelia dortmanna (Lobeliaceae) в Вологодской области. Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. Биология. Вып. 1. С. 84–99. DOI: 10.21638/spbu03.2016.106

- Фортунатов А.Ф. 1826. Исчисление растений, дикорастущих в Вологодском уезде. Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических. Ч. 3, № 3. С. 207–215.

- Цвелёв Н.Н. 2000.Определитель сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб. 781 с.

- Хлызова Н.Ю. 2011. Ужовник обыкновенный. Красная книга Воронежской области. Т. 1: Растения. Лишайники. Грибы. Воронеж: МОДЭК. С. 45–46.

- Чхобадзе А.Б., Филиппов Д.А. 2013. Lycopodiella inundata и Selaginella selaginoides в Вологодской области. Бот. журн. Т. 98, № 4. С. 515–532.

- Шевелев Н.Н., Комиссаров В.В. 1994. Природопользование и экологические проблемы Вологодской области. Вологда. 94 с.

- Шенников А.П. 1913. Аллювиальные луга в долинах р.р. Северной Двины и Сухоны в пределах Вологодской губернии. Материалы по организации и культуре кормовой площади. Вып. 6. СПб. С. 1–85.

- Шенников А.П. 1914. К флоре Вологодской губернии. Тр. Имп. Петрогр. О-ва естествоиспытателей. Отдние ботаники. СПб. Т. 44–45, вып. 1. С. 1–183.

- Шенников А.П. 1938. Луговая растительность СССР. Растительность СССР. Т. I. М.–Л.: Изд-во АН СССР. С. 429–647.

- Шенников А.П. 1941. Луговедение. Л. 511 с.

- Шорина Н.И. 1991. Двойственность популяционной экологии равноспоровых папоротников. Экология популяций. М.: Наука. С. 180–198.

- Goswami H.K. 2007. Biology of Ophioglossum L. Bionature. 27(1–2): 1–73.

- Ignatov M.S., Afonina O.M., Ignatova E.A. 2006. Checklist of mosses of East Europe and North Asia. Arctoa. 15: 1–130. DOI: 10.15298/arctoa.15.01 Ivanitzky N. 1895. Catalogue des plantes croissant dans les gouvernements de Wologda et d’Archangel. Monde des Plantes. 4(59): 169–174.

- Ivanitzky N.A. 1890. Verzeichnis der im Gouvernements Wologda wildwachsenden Pflanzen. Botanische Jahubücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzegeographie. 11(4): 339–346.

- Lahti T. 2010. AFEEditor2010 / Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki). URL: https://archive.org/details/Afeeditor2010 (Accessed 12.04.2020)

- Muller S. 2000. Assessing occurrence and habitat of Ophioglossum vulgatum L. and other Ophioglossaceae in European forests. Significance for nature conservation. Biodiversity and Conservation. 9(5): 673–681.

- Nefedova T.G. 2012. Major trends for changes in the socioeconomic space of rural Russia. Regional Research of Russia. 2(1): 41–54. DOI: 10.1134/S2079970512010078

- Ophioglossum vulgatum L. Plantarium: open on-line atlas and key to plants and lichens of Russia and neighbouring countries. 2007–2020. URL: https://www.plantarium.ru/page/view/item/25592.h tml (Accessed 12.04.2020)

- Seregin A.P. (ed.) 2020. Moscow Digital Herbarium: Electronic resource. URL: https://plant.depo.msu.ru/ (Accessed 15.04.2020)

- Wardlaw C.W. 1953. Experimental and analytical studies of Pteridophytes: XXIII. The Induction of buds in Ophioglossum vulgatum L. Annals of Botany. 17(4): 513–528. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aob.a083366

- Znamenskiy S.R. 2000. Traditional rural biotopes in Karelia. Traditional rural biotopes in the Nordic countries, the Baltic states and the Republic of Karelia. TemaNord. 609: 49–55.