Опорная и опорно-динамическая функция нижних конечностей у больных с переломами костей голени

Автор: Щуров В.А., Швед С.И., Щуров И.В., Сазонова Н.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Обследованы три группы мужчин. В первую вошли 35 больных 23-47 лет с закрытыми переломами костей голени, обследованные на протяжении периода фиксации. В качестве контрольных обследованы группа практически здоровых людей (96 чел.) в возрасте от 10 до 70 лет и группа легкоатлетов 18-24 лет (14 чел.). Оценка статических и динамических параметров ходьбы производилась с помощью комплекса "ДиаСлед-Скан". Обнаружено, что по мере лечения у больных увеличивается скорость локомоций, сокращается время переноса конечностей, возрастают нагрузка на поврежденную конечность, вариативность колебаний общего центра давления от ширины и длины стопы при ходьбе и общего центра давления в статике

Чрескостный остеосинтез, лечение переломов, биомеханики ходьбы

Короткий адрес: https://sciup.org/142121109

IDR: 142121109

Текст научной статьи Опорная и опорно-динамическая функция нижних конечностей у больных с переломами костей голени

Одной из отличительных особенностей применения метода Илизарова при лечении больных с переломами костей голени является возможность осуществлять локомоцию с частичной или полной опорой на поврежденную конечность [1, 2]. При этом в течение первых недель лечения больные используют дополнительные средства опоры. Структура нагружения различных отделов стопы при такой ходьбе остается практически неисследованной.

Ходьба человека характеризуется рядом принципиальных особенностей: синергией, минимальным отклонением движения центра масс от равномерного и прямолинейного, сведением к минимуму энерготрат за счет параметрической оптимизации конфигурации ходьбы [3]. Кроме того, существует алгоритм стабилизации ходьбы за счет квазипериодичности, оптимальной длины и частоты шага [3]. При ходьбе в среднем темпе работа мышечных сил подстраивается к собственной частоте колебаний нижней конечности [5, 6]. При применении аппарата внешней фиксации эти механизмы нарушаются, что приводит к уменьшению темпа ходьбы и росту энерготрат.

Момент максимума вертикального давления Н.А. Бернштейн назвал передним толчком. Момент заднего толчка всегда совпадает с максимумом продольных усилий, продвигающих тело вперед. Между моментами переднего и заднего толчка ноги возникает демпферный провал, соответствующий минимуму вертикального давления. В этот момент общий центр тяжести поднимается выше всего и давление на опору, направленное вперед, сменяется давлением, направленным назад, то есть торможение сменяется отталкиванием [5, 7].

Настоящее исследование выполнено с целью определения особенностей опорной и опорнодинамической функции нижних конечностей у больных с травмами костей конечностей после перелома в условиях лечения с помощью метода чрескостного остеосинтеза.

ОБЪЁМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы три группы мужчин. В первую ломами костей голени, обследованных на протя- вошли 35 больных 23-47 лет с закрытыми пере- жении периода фиксации. Контрольную группу составили 96 обследуемых без травм конечности в возрасте от 10 до 70 лет и третью - 14 легкоатлетов 1-3 разряда 18-24 лет. Оценка статических и динамических параметров ходьбы производилась с помощью комплекса "ДиаСлед-Скан", содержащего системный блок, коммутатор и электронные стельки различных размеров, помещаемые в обувь обследуемых. Обследуемые надевали специальную обувь без каблука с вложенными электронными стельками. Первое исследование производилось в позе «стоя». Далее регистрация параметров повторялась при ходьбе в произвольном темпе. Проходимая дистанция составляла 10 метров.

Рассчитывалось давление на различные точки стопы при стоянии и при ходьбе. Во время ходьбы определялись длительность периода переката через стопу, периода переноса конечности над опорой, двуопорный период шага, время достижения пика переднего и заднего толчков, демпферного провала. Определялась величина пиков переднего и заднего толчка, демпферного провала. Оценивалась максимальная нагрузка (кг/см2) на отделы стопы, продольные и поперечные девиации шага.

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью пакета анализа компьютерной программы «Excel».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

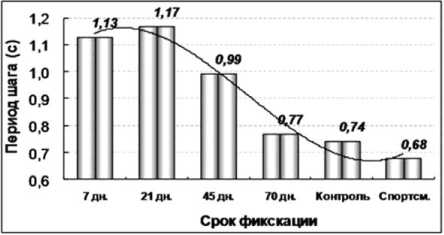

При ходьбе в произвольном темпе (в среднем 3 км/час) длительность цикла шага у обследуемых контрольной группы составляет в среднем 0,74 ±0,06 с. Она мало изменяется с возрастом, но у легкоатлетов сравнительно меньше (рис. 1). При этом период переката через стопу равняется 59 %, а период переноса – 42 % от длительности цикла шага.

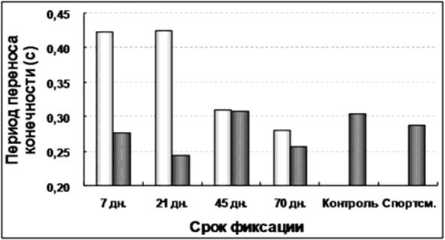

У травматологических больных при использовании дополнительных средств опоры длительность шага в полтора раза больше (р 0,001). К концу периода фиксации она не отличается от показателей здоровых сверстников. При этом в первые недели после травмы длительность переката через стопу увеличена на 68 % (р 0,01), период переноса конечности над опорой – на 39 % (р 0,05) (рис. 2), двуопорный период шага - в 3 раза, время регистрации переднего и заднего толчка – соответственно на 87 % и 56 % (р 0,01).

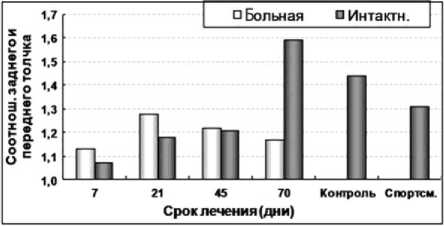

В процессе лечения больных в полтора раза возрастает сила переднего и заднего толчка травмированной конечности. Соотношение силы заднего и переднего толчка снижено на обеих конечностях (рис. 3). Превалирование силы заднего толчка, обеспечивающего поступательное движение тела вперед, становится существенно выше лишь на интактной конечности в конце периода фиксации. Относительно невысокие показатели этого соотношения у спортсменов объясняются тем, что для их двигатель- ного стереотипа характерна большая скорость передвижения. При анализе показателей ходьбы в ускоренном темпе у спортсменов выявлено увеличение соотношения силы толчков до 1,45

и выше.

Рис. 1. Длительность периода шага у больных в процессе лечения и у обследуемых контрольных групп

Рис. 2. Длительность периода переноса больной (светлые столбики) и интактной конечности у больных с травмой голени и у обследуемых контрольных групп

Таблица 1

Основные расчетные показатели графиков длительности появления пиков нагрузки на стопу при ходьбе (М±m)

|

Группы обследуемых и сроки лечения |

Передний толчок (сек) |

Демпферный провал (сек) |

Задний толчок (сек) |

|||

|

Больная |

Интактная |

Больная |

Интактная |

Больная |

Интактная |

|

|

14 |

0,28 0,04 |

0,27 0,04 |

0,23 0,09 |

0,23 0,09 |

0,50 0,06 |

0,62 0,06 |

|

21 |

0,25 0,04 |

0,29 0,03 |

0,13 0,05 |

0,20 0,06 |

0,50 0,07 |

0,60 0,06 |

|

45 |

0,24 0,02 |

0,19 0,03 |

0,25 0,06 |

0,27 0,04 |

0,42 0,04 |

0,43 0,02 |

|

70 |

0,14 0,02 |

0,11 0,01 |

0,09 0,05 |

0,14 0,04 |

0,34 0,02 |

0,36 0,02 |

|

Контрольн. |

- |

0,15 0,004 |

- |

0,19 0,014 |

- |

0,32 0,007 |

|

Спортсмены |

- |

0,08 0,001 |

- |

0,18 0,014 |

0,31 0,016 |

|

Рис. 3. Соотношение величин заднего и переднего толчка у больных и обследуемых контрольных групп

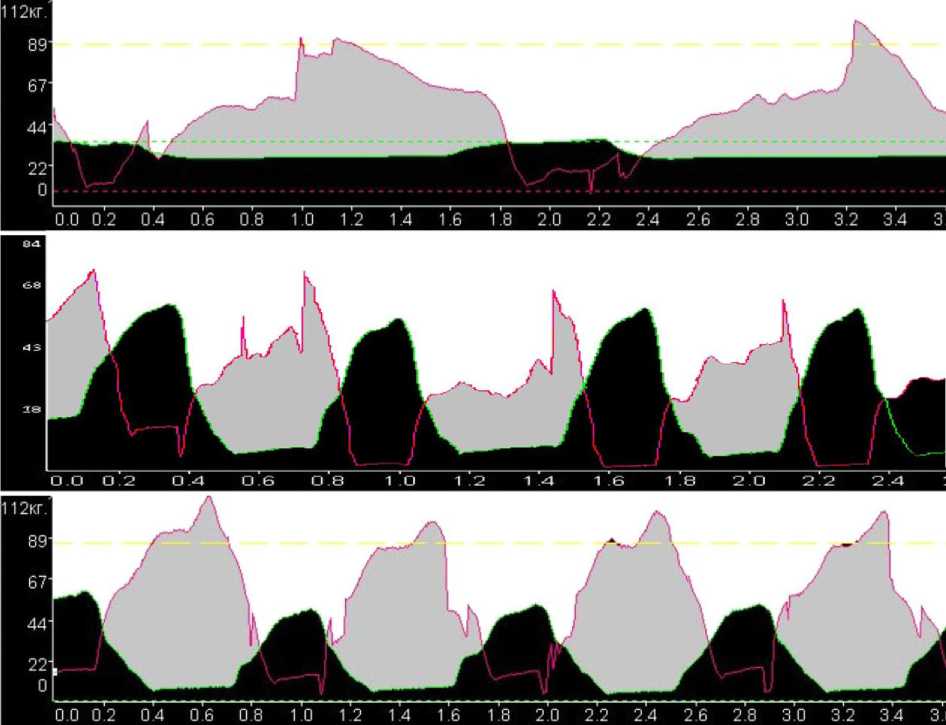

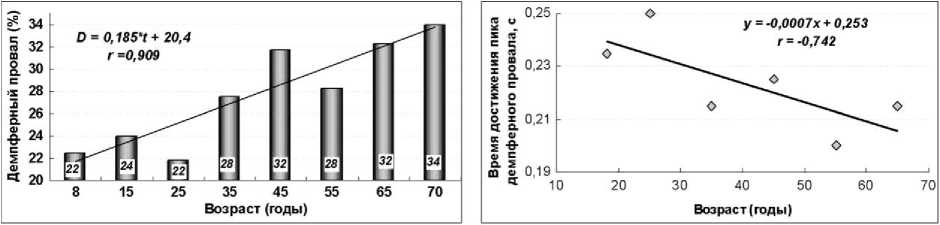

Щадящий режим функционального нагружения пораженной конечности и использование дополнительных средств опоры приводит к тому, что при нагружении травмированной конечности не выявляется демпферный провал. Этот провал может быть не выражен и при ходьбе без дополнительных средств опоры (рис. 4). Следует заметить, что с увеличением возраста обследуемых величина демпферного провала становится больше, что свидетельствует о снижении рессорных свойств элементов опорно-двигательной системы (рис. 5). Время наступления этого провала сокращается (рис. 6).

Рис. 4. Графики нагружения поврежденной (черная заливка) и интактной (серая заливка) конечностей б-го Ж., 26 лет, с закрытым винтообразным переломом костей левой голени через 15, 49 и 65 дней после остеосинтеза

Рис. 5. Возрастная динамика величины демпферного провала у обследуемых контрольной группы

Рис. 6. Возрастная динамика времени достижения пика демпферного провала у обследуемых контрольной группы

Усредненное значение максимальной нагрузки на различные отделы стопы у больных в статике в первые недели на 20-30 % больше, чем при ходьбе, когда используются дополнительные средства опоры. Однако в дальнейшем динамическая нагрузка становится относительно больше (табл. 2). Нагрузка на опорную поверхность стопы интактной конечности у больных наибольшая при ходьбе. По мере лечения динамическая нагрузка на обе конечности продолжает возрастать. У здоровых людей динамическая нагрузка на 35-80 % больше статической. При этом у спортсменов в статике максимальная нагрузка на отделы стопы выше, чем у неспорт-сменов, по-видимому, за счет более высокой упругости тканей подошвенной поверхности стопы [8].

Коэффициент асимметрии нагружения конечностей у больных в первые недели лечения при стоянии меньше, чем при ходьбе (соответственно 37 % и 55 %). У обследуемых кон- трольных групп этот коэффициент относительно меньше при ходьбе (в норме соответственно 5 и 2 % и у спортсменов - 14 и 7 %).

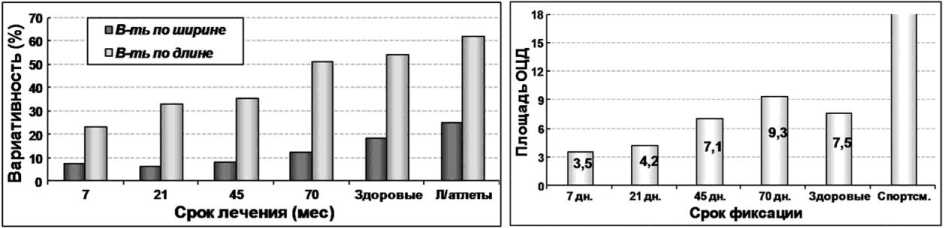

Следует также обратить внимание на снижение у больных при ходьбе вариативности проекции центра давление стопы поврежденной конечности относительно ширины и длины стопы (рис. 7). Площадь траектории общего центра давления в статике по мере лечения увеличивается (рис. 8). Эти показатели свидетельствуют о том, что в процессе лечения происходит совершенствование регуляции позы при стоянии и центра массы тела при ходьбе.

Таким образом, исследование биомеханических параметров нагружения конечностей при стоянии и ходьбе позволяет не только объективизировать динамику улучшения функции локомоторного аппарата при лечении больных по Илизарову, но и выявить механизмы компенсации нарушения функций поврежденной конечности.

Средние значения максимальной нагрузки на стопу (М m)

Таблица 2

|

Группы обследуемых |

n |

Статическая нагрузка на стопу (кг/см2) |

Нагрузка на стопу при ходьбе (кг/см2) |

||

|

Больная |

Интактная |

Больная |

Интактная |

||

|

2-14 дней |

8 |

0,78 0,27 |

1,17 0,22 |

0,65 0,19 |

1,69 0,19 |

|

15-29 дней |

10 |

0,86 0,22 |

1,37 0,15 |

0,65 0,13 |

1,53 0,08 |

|

30-59 дней |

8 |

1,52 0,09 |

1,22 0,13 |

1,46 0,13 |

1,95 0,08 |

|

60-79 дней |

7 |

1,01 0,22 |

1,03 0,04 |

1,14 0,13 |

2,00 0,11 |

|

Контрольная |

24 |

- |

0,89 0,02 |

- |

1,60 0,03 |

|

Спортсмены |

26 |

- |

1,26 0,15 |

- |

1,70 0,15 |

Рис. 8. Площадь траектории общего центра давления при стоянии

Рис. 7. Вариативность проекции центра давления при ходьбе (в процентах от длины и ширины стопы)