Определение бактериального загрязнения водоёмов города Самара на основе использования разработанной тест-системы биодиагностики

Автор: Заболотских Влада Валентиновна, Васильев Андрей Витальевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-3 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме бактериального загрязнения водоёмов урбанизированных территорий. На основе анализа существующих методов мониторинга водоемов авторами была разработана тест-система биодиагностики бактериального загрязнения природных водоёмов и проведена оценка экологического состояния водоёмов г.о. Самары.

Бактериальное загрязнение, водоём, экспресс-диагностика, микробиологический анализ воды, биоиндикация

Короткий адрес: https://sciup.org/148314071

IDR: 148314071 | УДК: 504.06

Текст научной статьи Определение бактериального загрязнения водоёмов города Самара на основе использования разработанной тест-системы биодиагностики

В настоящее время в условиях всё возрастающего антропогенного воздействия водоемы подвергаются все более интенсивной негативной нагрузке [1, 2, 10, 12, 13-15]. При этом значительно возрастает бактериальное загрязнение поверхностных водоемов [1, 4, 7].

Проведенный авторами анализ существующих методов определения качества воды водоемов и их экологического состояния показал, что существующие методы имеют ряд недостатков и не всегда полно отражают реальную картину состояния водоемов в связи с отсутствием оборудования или невозможностью провести лабораторные исследования воды. Поэтому актуальным является развитие системы экспресс диагностики водоемов в условии антропогенного воздействия с учётом стрессовых реакций биологических систем водоёмов на это воздействие (методы биоиндикации) [3,9].

Особого внимания в области комплексного экологического мониторинга водоемов требует анализ бактериального загрязнения, так как бактериальное загрязнение – индикатор экологического состояния водоемов и важный фактор характеризующий безопасность водоемов [2].

достаточной экспрессностью для своевременной индикации бактериального загрязнения воды. Количественный учёт микроорганизмов — индикаторов загрязнения позволяет дать более точную оценку степени бактериального загрязнения воды [4,5,6,7].

Целью данной работы является оценка бактериального загрязнения и экологического состояния водоёмов на примере р. Волга и малых водоемов г.о. Самара.

Предметом исследования являются комплексное использование микробиологического анализа и методов биоиндикации для экспресс диагностики экологического состояния и бактериального загрязнения водоемов урбанизированных территорий на примере г.о. Самары.

В эпидемическом отношении безопасность питьевой воды обусловливает ее соответствие нормативам по бактериальным показателям, что объясняет ее пригодность к потреблению и качество [7, 8].

На основе многостороннего анализа существующих методов мониторинга водоемов, авторами была разработана многокомпонентная тест-система биодиагностики природных водоемов, включающая необходимые для оценки их экологического состояния методы: микробиологический анализ, анализ перифитона (обрастаний) и анализ бентоса (обитателей дна) водоема . Информация, полученная на основе этих методов, оценивалась наиболее простым способом в результате расчета интегрированного показателя. Достоинством данной методики является простота, доступность, экспрессивность и объективность (достоверность) данных, которая связана с учетом реакции ни одного, а нескольких тест-объектов [2, 4, 6, 7].

Санитарно-бактериологические исследования воды проводились согласно методическим указаниям методов контроля микробиологических и биологических факторов анализа питьевой воды [7, 8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В данной работе представлены результаты санитарно-бактериологического и гидрохимического исследования в 2015-2017 гг. воды реки Волга и малых водоёмов г.о. Самара. Всего было отобрано и обработано 31 проба воды.

Санитарно-бактериологические исследования воды проводились согласно методическим указаниям методов контроля биологических и микробиологических факторов анализа питьевой воды [5].

Метод определения общего числа мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ), способных образовывать колонии на питательном агаре при температуре 37 °С в течение 24 ч, видимые с увеличением в 2 раза.

Выполнение анализа. Из каждой пробы делали посев не менее двух объемов по 1 мл. После тщательного перемешивания пробы воды вносили по 1 мл в стерильные чашки Петри, слегка приоткрывая крышки. После внесения воды в каждую чашку вливали 8 - 12 мл на чашку диаметром 90 - 100 мм расплавленного и остуженного до 45 - 49°С питательного агара после фламбирования края посуды, в которой он содержится. Затем быстро смешивали содержимое чашек, равномерно распределяя по всему дну, избегая образования пузырьков воздуха, попадания агара на края и крышку чашки. Эту процедуру производили на горизонтальной поверхности, где чашки оставляли до застывания агара. Расплавленный агар на период проведения анализа помещали в водяную баню или термостат, поддерживающие температуру 45 - 49 °С. После застывания агара чашки с посевами помещали в термостат вверх дном и инкубировали при температуре (37 ± 1) °С в течение (24 ± 2) ч. Подсчитывали все выросшие на чашке колонии, наблюдаемые при увеличении в 2 раза. Учитывали только те чашки, на которых выросло не более 300 изолированных колоний. Количество колоний на обеих чашках суммировали и делили на два. Результат выражали числом колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл исследуемой пробы воды.

Общие колиформные бактерии (ОКБ) - грамотрицательные, оксидазоотрицательные, не образующие спор палочки, способные расти на дифференциальных лактозных средах, ферментирующие лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре 37 + 1 °С в течение 24 - 48 ч.

Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) входят в число общих колиформных бак- терий, обладают всеми их признаками и, кроме того, способны ферментировать лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре (44 ± 0,5) °С в течение 24 ч.

Метод основан на фильтрации установленного объема воды через мембранные фильтры, выращивании посевов на дифференциальной питательной среде с лактозой и последующей идентификации колоний по культуральным и биохимическим свойствам.

Выполнение анализа. При исследовании воды анализировали 3 объема по 100 мл. При получении стабильных отрицательных результатов допустима фильтрация 300 мл воды через один фильтр. Отмеренный объем воды фильтровали через мембранные фильтры с соблюдением требований. Фильтры помещали на среду Эндо. Чашки с фильтрами ставили в термостат дном вверх и инкубировали посевы при температуре 37 ± 1 °С в течение 24 ± 2 ч. Если на фильтрах нет роста или вырастали колонии пленчатые, губчатые, плесневые, прозрачные, расплывчатые, выдавали отрицательный ответ: отсутствие ОКБ и ТКБ в 100 мл исследуемой воды. Анализ заканчивали через 24 часа.

Если на фильтрах обнаруживали рост изолированных типичных лактозоположительных колоний: темно-красных, красных с металлическим блеском или без него или других подобного типа колоний с отпечатком на обратной стороне фильтра, подсчитывали число колоний каждого типа отдельно и приступали к подтверждению их принадлежности к ОКБ и ТКБ.

Сулъфитредуцирующие клостридии - спорообразующие анаэробные палочковидные микроорганизмы, редуцирующие сульфит натрия на железо-сульфитном агаре при температуре (44 ± 1) °С в течение (16 - 18) ч. Метод основан на выращивании посевов в железо-сульфитном агаре в условиях, приближенных к анаэробным, и подсчете числа черных колоний.

Выполнение анализа. В стерильные пробирки вносили по 10 мл в 2 пробирки (объемом не менее 30 мл) или по 5 мл в 4 пробирки (объемом по 15 мл). Посевы заливали горячим железо-сульфитным агаром в количестве, превышающем объем воды в 2 раза. Среду заливали по стенке пробирки, избегая образования пузырьков воздуха. После этого пробирку быстро охлаждали, помещая ее в емкость с холодной водой для создания анаэробных условий. Посевы инкубировали при 44 ± 1°С в течение 16 - 18 ч. Подсчитывали черные колонии, выросшие как на фильтрах, так и в толще питательной среды.

Результат анализа выражали числом колониеобразующих единиц (КОЕ) спор сульфитре-дуцирующих клостридий в 20 мл воды.

Колифаги - бактериальные вирусы, способные лизировать E. coli и формировать при температуре (37 ± 1) °С через (18 ± 2) ч зоны лизиса бактериального газона (бляшки) на питательном агаре.

Титрационный метод определения коли-фагов. Определение колифагов в питьевой воде заключается в предварительном накоплении колифагов в среде обогащения на культуре E. coli и последующем выявлении зон лизиса (просветления) газона E. coli на питательном агаре. Метод предназначен для проведения текущего контроля качества питьевой воды.

Выполнение анализа. В исследуемую пробу воды объемом 100 мл вносили 10 мл 10-кратного питательного бульона (приготовленного по п. 5.2.2) и 1 мл подготовленного смыва тест-культуры или 2 мл 4-часовой бульонной культуры. Для контроля культуры 0,1 мл смыва бактерий Е. c oli (или 0,2 мл 4-часовой бульонной культуры) помещали в чашку Петри и заливали питательным агаром. Исследуемую пробу воды (100 мл) и чашку Петри с контролем E. coli помещали в термостат и инкубировали при температуре 37 ± 1°С в течение 18 ± 2 ч. После инкубации из исследуемой пробы воды отливали в пробирку 10 мл и добавляли 1 мл хлороформа. Пробирку закрывали стерильной резиновой или силиконовой пробкой, энергично встряхивали для равномерного распределения хлороформа по объему пробы и оставляли при комнатной температуре не менее 15 мин до полного осаждения хлороформа.

В предварительно расплавленный и остуженный до (45 - 49) °С питательный агар добавляли приготовленный смыв бактерий E. coli ( п. 8.5.2.3) из расчета 1,0 мл смыва (или 2 мл 4-часовой бульонной культуры) на 100 мл агара. В стерильную чашку Петри пипеткой из пробирки переносили 1 мл обработанной хлороформом пробы (не касаясь хлороформа) и заливали смесью расплавленного и остуженного до (45 - 49) °С питательного агара объемом (12 - 15) мл, а также одну дополнительную чашку Петри для контроля культуры E. coli и осторожно покачивали для равномерного перемешивания пробы воды и агара. Для полного застывания чашки оставляли на столе при комнатной температуре на 10 мин. После застывания чашки переворачивали и помещали в термостат на 18 ± 2 ч при 37 °С. При выполнении серии проб ставили общий контроль для всей серии.

Просмотр посевов осуществлялся в проходящем свете. Проба считалась положительной при наличии полного лизиса, просветления нескольких бляшек, одной бляшки на чашке с пробой воды при отсутствии зон лизиса на контрольной чашке [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

-

1. Результаты оценки качества воды реки Волга, протекающей вдоль города Самара.

-

2. Результаты оценки качества воды водоёмов урбанизированных территорий на примере озер «Воронежские» и пруда на ул. НовоСадовая – ул.Аминева.

По результатам проведения санитарно-бактериологических исследований воды из реки Волга в летне-осенний период наблюдается сильное загрязнение прибрежной полосы сточными водами, а также река испытывает высокую рекреационную нагрузку и, как результат, отмечаются высокие показатели бактериального загрязнения воды в реке. При исследовании воды общее микробное число (ОМЧ) превышает норматив не только в летне-осенний период, но и зимой, что связано, вероятно, со сбросами сточных вод.

По результатам исследований проведенных в период с 16.02.15 по 16.08.17 гг., (таблица 1) можно сделать вывод, что качество воды в реке Волга по гидрохимическим и санитарно-бактериологическим показателям не всегда соответствовало предъявляемым нормам. Результаты санитарно-бактериологических исследований воды из реки Волга показали, что в летний период вода соответствовала третьей степени загрязнения вод (загрязненная).

Интегрированный показатель загрязнения воды в реке Волга соответствовал второй и третьей степени загрязнения воды.

«Воронежские» озёра — территория со статусом парковой зоны в Промышленном районе г. Самара. Зеленая зона расположена на улице Стара-Загора. «Воронежские» озера являются уникальным природным комплексом из трех озер. В парке растут двухсотлетние дубы, признанные памятниками природы. Территория имеет статус парковой зоны. Летом собирается большое количество загорающих возле системы естественных водоемов.

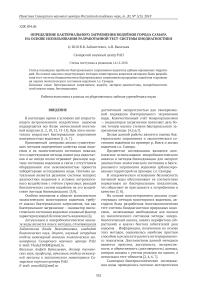

По результатам исследования воды озер «Воронежские» выявили, что превышение предельно допустимых норм наблюдалось по мутности и всем бактериологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, КФ и СРК) (рисунок 1).

В воде из озер «Воронежские» наблюдалось превышение ПДК по общему микробному числу в 10,2 раза, что показывает на наличие проблемы бактериального загрязнения озёр в летний период.

Пруд на пересечении ул. Ново-Садовая -ул. Аминева. Территориально пруд находится по адресу ул. Ново-Садовая, 236. Координаты размещения пруда: 53.254862, 50.206700. В результате комплексной оценки полученных дан-

Таблица 1. Результаты исследований воды в реке Волга

|

Дата |

Бактериологический анализ |

Химический анализ |

||||||||

|

о w ° О W |

2 . о И о W < О w О W |

ч 2 о и 2 н я О W |

си & X ’S Ё a s g s 5 2 а 2 О о и |

s' 2 1§ s «§ |

СО Я |

2 |

О |

1S - |

я и к 2 Н |

|

|

ПДК согласно СанПиН |

||||||||||

|

20 |

1,5 |

7 |

6-9 |

- |

||||||

|

16.02.15 |

35 |

36,0 |

36,0 |

6 |

0 |

16,9 |

0,65 |

3,7 |

7,8 |

0,1 |

|

16.03.15 |

40 |

65,0 |

65,0 |

2 |

0 |

17,4 |

0,65 |

3,7 |

7,8 |

0,2 |

|

16.04.15 |

35 |

65,0 |

65,0 |

0 |

0 |

16,4 |

0,65 |

3,7 |

7,8 |

2,5 |

|

16.05.15 |

365 |

76,7 |

35,0 |

11 |

1 |

16,7 |

1,95 |

3,7 |

7,8 |

8,1 |

|

16.06.15 |

55 |

6,2 |

6,2 |

0 |

0 |

24,0 |

0,78 |

3,7 |

7,8 |

17,9 |

|

16.07.15 |

205 |

75,0 |

68,3 |

0 |

0 |

23,0 |

0,78 |

3,7 |

7,8 |

21,1 |

|

16.08.15 |

450 |

30,0 |

30,0 |

3 |

1 |

19,2 |

0,98 |

3,7 |

7,8 |

20,9 |

|

16.09.15 |

60 |

17,8 |

17,8 |

0 |

0 |

19,2 |

0,64 |

3,7 |

7,8 |

17,8 |

|

16.10.15 |

45 |

26,3 |

26,3 |

0 |

0 |

19,3 |

0,65 |

3,7 |

7,8 |

10,8 |

|

16.11.15 |

60 |

43,8 |

43,8 |

2 |

0 |

21,0 |

0,65 |

3,7 |

7,8 |

4,5 |

|

16.12.15 |

55 |

53,8 |

53,8 |

0 |

0 |

21,0 |

0,77 |

3,7 |

7,8 |

0,9 |

|

16.01.16 |

20 |

41,3 |

41,3 |

0 |

0 |

22,0 |

0,60 |

3,7 |

7,8 |

0,1 |

|

16.02.16 |

50 |

128,6 |

128,6 |

0 |

0 |

25,0 |

0,59 |

3,7 |

7,8 |

0,1 |

|

16.03.16 |

65 |

56,3 |

56,3 |

0 |

2 |

27,0 |

0,59 |

3,7 |

7,8 |

0,2 |

|

16.04.16 |

60 |

44,3 |

44,3 |

0 |

0 |

29,0 |

2,39 |

4,6 |

7,5 |

2,4 |

|

16.05.16 |

35 |

8,0 |

7,0 |

1 |

0 |

33,0 |

2,92 |

3,3 |

7,23 |

11,0 |

|

16.06.16 |

30 |

11,0 |

11,0 |

0 |

0 |

35,0 |

0,85 |

3,3 |

7,23 |

16,4 |

|

16.07.16 |

80 |

11,0 |

3,0 |

0 |

0 |

33,0 |

1,2 |

3,2 |

7,57 |

20,7 |

|

16.08.16 |

380 |

33,0 |

33,0 |

4 |

1 |

32,0 |

1,57 |

4,4 |

7,4 |

23,3 |

|

16.09.16 |

210 |

38,0 |

31,0 |

0 |

0 |

25,6 |

0,90 |

2,8 |

7,84 |

17,4 |

|

16.10.16 |

425 |

62,0 |

39,0 |

0 |

0 |

19,6 |

0,69 |

2,8 |

7,84 |

11,4 |

|

16.11.16 |

140 |

160,6 |

160,6 |

0 |

2 |

18,8 |

0,58 |

2,8 |

7,84 |

4,3 |

|

16.12.16 |

45 |

166,7 |

166,7 |

0 |

0 |

19,6 |

0,58 |

4,5 |

7,9 |

0,2 |

|

16.01.17 |

100 |

40,0 |

40,0 |

0 |

0 |

18,3 |

0,63 |

4,5 |

7,9 |

0,2 |

|

16.02.17 |

107 |

85,7 |

85,7 |

3 |

1 |

19,4 |

0,63 |

4,6 |

7,8 |

0,2 |

|

16.03.17 |

640 |

100,0 |

100,0 |

17 |

0 |

18,7 |

0,63 |

5,3 |

7,7 |

0,2 |

|

16.04.17 |

90 |

84,0 |

38,0 |

2 |

0 |

23,0 |

3,07 |

5,3 |

7,32 |

2,6 |

|

16.05.17 |

30 |

6,7 |

3,3 |

0 |

0 |

25,0 |

1,56 |

5,3 |

7,32 |

9,0 |

|

16.06.17 |

20 |

17,0 |

16,0 |

1 |

0 |

34,0 |

1,51 |

3,7 |

7,7 |

15,4 |

|

16.07.17 |

50 |

227,3 |

9,1 |

0 |

0 |

36,8 |

1,21 |

3,7 |

7,7 |

19,9 |

|

16.08.17 |

155 |

12,9 |

2,9 |

2 |

0 |

32,0 |

1,04 |

3,1 |

7,92 |

22,1 |

ных было определено, что р. Волга по шкале загрязнения водоемов по КОЕ и Индексу Майера относится к загрязненным водам в лет-нее-осенний период и умеренно загрязненным в зимний, а озёра «Воронежские» и пруд около пересечения ул.Ново-Садовая-ул.Аминева – к загрязненным водам.

По результатам исследований проведенных в период с 30.06.17 по 02.08.17 гг. выявлено, что качество воды в пруду на ул. Ново-Садовой по гидрохимическим (мутность) и санитарно-бак- териологическим показателям не соответствовало предъявляемым нормативам

Разработанная многокомпонентная тест-система биоиндикации загрязнения водоемов позволяет проводить объективную оценку экологического состояния водоемов и их бактериального загрязнения в условиях городской среды. На основе использования разработанной тест-системы проведена оценка экологического состояния различных водоемов г.о.Самара – реки Волга, озёра «Воронежские», пруд на

пересечении ул. Ново-Садовой - ул. Аминева и р.Волга. Сравнительный анализ позволил выявить проблему – превышение в малых водоемах бактериальных показателей по ОМЧ, в реке Волга наблюдались сезонные превышения общего микробного числа.

По данным проводимых анализов получили, что в воде из реки Волга в весенне-летний период наблюдалось повышенное значение общего микробного числа ОМЧ по сравнению с ПДК в 12,8 раз, а в зимний период – в 2,8 раза; в озерах «Воронежские» наблюдалось превышение ПДК по общему микробному числу в 10,2 раза, а в пруду около пересечения ул.Ново-Садовая-ул. Аминева превышение ПДК было в 14,9 раз. На основе полученных данных и высоких показателей бактериального загрязнения, которые являются индикаторами антропогенного загрязнения водоёмов, можно сделать вывод, что в условиях урбанизированной территории города Самара водные объекты подвергаются высокой антропогенной нагрузке.

Результаты показали, что комплексная тест-система может эффективно применяться для комплексной оценки загрязнений водоемов урбанизированных территорий. Благодаря проведённым исследованиям водоёмов г.о. Самары было выявлено, что водоёмы оценивались по качеству воды как грязные (пруд на ул.Ново-Садовая-ул. Аминева) и средней загрязнённости (озёра «Воронежские», река Волга), относились к поли- и мезосапробным , что характеризует ослабленную экосистему водоёмов.

Кроме того, в условиях высокой антропогенной нагрузки оказалась актуальной проблема их бактериального загрязнения. Следовательно, возрастает значимость исследований направленных на поиск научно обоснованных мероприятий и разработку эффективных методов по снижению бактериального загрязнения и восстановлению водоемов.

Таким образом, очевидно, что при стремительно возрастающей урбанизации необходимо совершенствовать контроль качества воды и учитывать не только химические, но и биологические (бактериологические) факторы, влияющие на качество воды и экологическую безопасность водоёмов. Методы микробиологического анализа качества воды позволяют выявить бактериальное загрязнение водоёма и рекомендовать мероприятия по обеззараживанию воды, особенно, в местах купания.

Список литературы Определение бактериального загрязнения водоёмов города Самара на основе использования разработанной тест-системы биодиагностики

- Васильев А.В. Комплексный экологический мониторинг как фактор обеспечения экологической безопасности // Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10. № 2. С. 23.

- Васильев А.В. Обеспечение экологической безопасности в условиях городского округа Тольятти: учебное пособие. Самара: Изд-во Самарского научного центра РАН, 2012. 201 с.

- Васильев А.В, Заболотских В.В., Терещенко Ю.П., Васильев В.А. Общие подходы к биоиндикационной оценке водных экосистем по степени токсичности//В сборнике: ELPIT-2013. Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: сборник трудов IV Международного экологического конгресса (VI Международной научно-технической конференции). Научный редактор: А.В. Васильев. 2013. Т. 4. С. 55-61.

- Заболотских В.В., Васильев А.В. Мониторинг токсического воздействия на окружающую среду с использованием методов биоиндикации и биотестирования: Монография. - Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2012. - 233 с.

- Заболотских В.В., Васильев А.В. Комплексный мониторинг антропогенного загрязнения в системе обеспечения экологической безопасности города // Вектор науки ТГУ. 2012. № 2 (20). С.58 - 62.