Определение бифасиального компонента в среднепалеолитических комплексах (по материалам памятника Чагырская пещера)

Автор: Колобова Ксения Анатольевна, Шалагина Алена Владимировна, Маркин Сергей Васильевич, Кривошапкин Андрей Иннокентьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Вплоть до настоящего этапа исследований бифасиальные изделия, обнаруженные в комплексах двух индустриальных вариантов среднего палеолита Алтая, рассматривались не в качестве культурозначимых системных элементов палеотехнокомплексов, а, скорее, как яркое, но ситуативное проявление типологической вариабельности орудийных наборов. Однако последние данные, полученные в ходе изучения комплексов памятника Чагырская Пещера, свидетельствуют о том, что бифасиальный компонент является важнейшей составляющей технокомплекса и во многом определяет его технико-типологические характеристики. В индустрии данного памятника были обнаружены свидетельства всех этапов бифасиального расщепления - от преформ до бифасиальных орудий и орудий, изготовленных на сколах утончения бифасов, сопровождающиеся многочисленными техническими сколами и чешуйками утончения бифасов. Применение экспериментального моделирования показало, что доля сколов, которые ассоциируются с бифасиальным производством, гораздо выше, чем можно определить при анализе археологических коллекций.

Алтай, средний палеолит, неандертальцы, чагырская пещера, бифасиальная технология, культурный маркер

Короткий адрес: https://sciup.org/147220155

IDR: 147220155 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-98-111

Текст научной статьи Определение бифасиального компонента в среднепалеолитических комплексах (по материалам памятника Чагырская пещера)

Средний палеолит Горного Алтая демонстрирует технологическую вариабельность, позволяя говорить о сосуществовании в нем трех индустриальных вариантов: денисовского, карабомовского и сибирячихинского. Первые два варианта оцениваются как принадлежащие одной леваллуа-мустьерской культурной традиции с различиями, обусловленными сырьевыми, функциональными и хронологическими факторами [Рыбин, Колобова, 2009]. Значительные отличия третьего, сибирячихинского, варианта от всех остальных технокомплексов наиболее заметны в наполнении и структуре орудийных наборов, содержащих большое количество скребел типа déjeté , скребел-ножей с обушками, остроконечников и т. д. [Деревянко и др., 2018]. Следует отметить, что комплексы как сибирячихинского, так и леваллуа-мустьерского варианта, содержат бифасиальные орудия, но данные изделия демонстрируют определенные морфологические отличия [Деревянко, Шуньков, 2002].

В настоящей публикации обсуждаются основные возможности технико-типологического анализа для определения и оценки бифасиального компонента в среднепалеолитических каменных индустриях. Основная цель такого анализа состоит в реконструкции стилистических особенностей и функциональной направленности коллекций посредством документирования каждого артефакта как совокупности многочисленных технологически значимых и взаимосвязанных морфологических и метрических характеристик [Monigal, 2002; Чабай, 2004]. Основное внимание сосредоточено на технологическом анализе бифасиальных изделий из комплекса Чагырской Пещеры, расположенной в предгорьях Северо-Западного Алтая в устье р. Чарыш. Среднепалеолитический археологический материал из четырех его стратиграфических подразделений (6а, 6б, 6в/1, 6в/2) демонстрирует одинаковые технико-типологические характеристики. Хронологические рамки существования комплексов укладываются в период конца MIS-4 – начала MIS-3 [Деревянко и др., 2018]. Это ключевой памятник сиби-рячихинского варианта среднего палеолита Горного Алтая, поскольку его археологические комплексы исключительно многочисленны, имеют четкую хронологическую привязку, а би-фасиальная технология в рамках данной индустрии является культурозначимой [Деревянко и др., 2018].

Бифасиальные изделия – яркий маркирующий компонент многих каменных индустрий различных этапов каменного века. Но зафиксировать бифасиальное расщепление на стоянке не всегда представляется возможным, поскольку бифасы часто приносились сюда уже в предварительно оформленном виде, иногда использовались в качестве запасов сырья [Uthmeier, 2012]. Кроме того, на первых этапах оформления бифасов этот процесс во многом схож с первичным расщеплением и значительная доля продуктов оформления бифасов может интерпретироваться как продукты первичного расщепления. В связи с этим значительную роль в исследовании бифасиальной технологии и выявлении доли бифасиального расщепления в индустрии играет изучение технических сколов и чешуек оформления и переоформления бифасов. Данные обстоятельства, во-первых, формируют рабочие задачи исследования, а во-вторых, обеспечивают его новизну

Материалы и методы

В исследовании использованы бифасиальные изделия из среднепалеолитических комплексов Чагырской Пещеры – слои 6в/1 и 6в/2 (всего – 33 экз.). Для характеристики общего технологического контекста их производства использованы статистические сведения, полученные при изучении археологических материалов из раскопок 2008 г., и данные техникотипологического анализа в рамках атрибутивного подхода к артефактам из слоя 6в/1 Чагыр-ской Пещеры общей численностью 3 021 экз.

Протокол атрибутивного анализа бифасиальных орудий учитывал следующие признаки: метрические параметры бифасов, форма, метод оформления, сырье, тип заготовки, количество лезвий, манера их оформления, наличие или отсутствие обушка, способ подработки обушка и др. Кроме того фиксировались все продукты бифасиального производства: преформы, орудия, изготовленные на сколах утончения бифасов, технические сколы и чешуйки утончения бифасов.

Анализ последовательности сколов основан на детальном изучении всех негативов сколов на поверхности изделия и восстановлении хронологической последовательности их нанесения. Данный метод позволяет восстановить очередность оформления изделия при отсутствии апплицируемых сколов дебитажа [Pastoors, Schäfer, 1999; Pastoors, 2000; Richter, 2001; 2004; Kot, 2013; 2014; Шалагина и др., 2019].

Экспериментальное моделирование [Гиря, 1997; Харевич и др., 2015] основывалось на представлениях о процессе изготовления бифасиальных орудий, сформированных в результате анализа последовательности сколов и технико-типологического анализа археологической коллекции. Основной задачей экспериментов было определение физических особенностей локального сырья, влияющих на количество и типологию отходов бифасиального производства.

Результаты

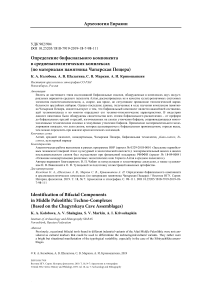

Анализ исследовательской литературы, посвященной изучению бифасов среднего палеолита, а также изучение экспериментальной коллекции технических сколов, полученных при моделировании среднепалеолитических бифасов, позволяют определить их основные признаки. Технические сколы оформления бифасов имеют следующие характеристики: сильно ско- шенная по отношению к вентральной поверхности ударная площадка; наличие мелких негативов на участке дорсальной поверхности, приуроченной к краю ударной площадки; «расплывчатый» или отсутствующий ударный бугорок; наличие вентрального карниза (рис. 1, 1–7). Такие морфологические признаки характеризуют большую часть сколов, полученных в рамках среднепалеолитического бифасиального расщепления, независимо от географического положения памятника. Сколы данного облика по характеристикам проксимальных зон в целом соответствуют среднепалеолитической технике «мягкого» отбойника и общей плосковыпуклой технологии оформления бифасов. Среди сколов, полученных в процессе оформления бифасов, выделяются также специфические сколы переоформления острий двусторонних орудий и отщепы, частично снявшие противолежащее лезвие орудия. Отдельное место занимают специфические сколы подправки острий и лезвий двусторонних орудий и оформления дистальных частей односторонних и двусторонних скребел – резцовые сколы Прадник (Prądnik para-burin spalls) [Chabai, Demidenko, 1998; Демиденко, 2003].

Рис. 1 Сколы утончения бифасов ( 1 – 3 , 5 – 6 ), орудия на технических сколах утончения бифасов ( 4 , 7 ) и бифасиальные орудия ( 8 – 9 ) из комплексов Чагырской Пещеры

Fig. 1 . Bifacial thinning flakes ( 1 – 3 , 5 – 6 ), tools made on bifacial thinning flakes ( 4 , 7 )

and bifacial tools ( 8 – 9 ) from the Chagyrskaya Cave assemblages

Сырье для производства каменных изделий обитателями пещеры добывалось в непосредственной близости от нее – из русла р. Чарыш. Насчитывается 25 разновидностей сырья, четыре из которых использовались наиболее широко: засурьинские яшмоиды, порфириты, мелкозернистый песчаник и роговик. Для производства бифасиальных орудий в подавляющем большинстве случаев выбиралось наиболее качественное сырье: засурьинские яшмоиды и яшмоиды по эффузивам [Деревянко и др., 2018].

В целом индустрия характеризуется значительной долей орудий (16 %) при малочисленности нуклеусов (радиального и ортогонального типов); доля отходов производства, включающих осколки и чешуйки, составляет более 80 % от общего количества артефактов в индустрии; присутствует также значительное количество технических сколов (см. таблицу), среди которых доминируют краевые сколы, являющиеся частью операционных цепочек радиального и ортогонального расщепления.

Структура комплекса слоя 6в/1 памятника Чагырская Пещера с диагностируемыми продуктами бифасиальной технологии Composition of assemblage from layer 6c/1 of the Chagyrskaya Cave with diagnosed products of bifacial technology

|

Категории первичного расщепления |

Общая структура коллекции |

Диагностируемые продукты бифасиальной технологии |

||

|

ед. |

% |

ед. |

% |

|

|

Пренуклеусы |

3 |

0,10 |

0 |

0,00 |

|

Нуклеусы |

27 |

0,89 |

0 |

0,00 |

|

Преформы |

8 |

0,26 |

8 |

0,26 |

|

Отщепы |

750 |

24,83 |

0 |

0,00 |

|

Технические отщепы |

483 |

15,99 |

34 |

1,13 |

|

Пластины |

74 |

2,45 |

0 |

0,00 |

|

Технические пластины |

39 |

1,29 |

1 |

0,03 |

|

Бифасиальные орудия |

35 |

1,16 |

35 |

1,16 |

|

Неопределимые сколы |

16 |

0,53 |

0 |

0,00 |

|

Чешуйки |

1409 |

46,64 |

127 |

4,20 |

|

Обломки |

177 |

5,86 |

0 |

0,00 |

|

Всего |

3021 |

100,00 |

205 |

6,78 |

Среди технических отщепов выделено 29 экз. отщепов утончения двусторонних орудий (рис. 1, 3 – 7 ) и 5 экз. отщепов, захвативших противоположную часть бифаса. Из числа удлиненных технических сколов определен один скол утончения бифасиального орудия. В отходах производства выделено 127 экз. чешуек, обладающих морфологическими признаками сколов обработки двухсторонних орудий (рис. 1, 1 – 2 ). Если учитывать только чешуйки с сохранившимися проксимальными частями, то доля чешуек, связанных с производством бифа-сов, составляет 17,89 % от общего количества чешуек.

Среди сколов обработки двусторонних орудий изделия без корки составляют 65,71 %; частично покрытые коркой – 25,71 %; полностью покрытые коркой – 8,58 %. Три скола обработки практически полностью покрыты коркой, 4 экз. демонстрируют латеральное положение корки и 5 экз. – дистальное. Огранки сколов обработки двусторонних орудий не образуют статистически выраженных групп.

Незначительная доля сколов обработки двусторонних орудий и их структура указывают на ограниченные объемы производства двусторонних орудий по сравнению с нуклеусным расщеплением. Типологически определимых бифасиальных орудий (двухсторонние скребла и двухсторонние остроконечники) насчитывается 16 экз., что составляет 6,75 % типологически определимой части орудийного набора (рис. 1, 8 – 9 ). Выделано также 8 типологически неопределимых фрагментов, принадлежавших бифасиальным орудиям.

Проведенные эксперименты по реконструкции процесса производства плоско-выпуклых бифасиальных орудий показали, что среди полученных сколов дебитажа только пятая часть имеет черты технических сколов оформления бифасов. На большинстве сколов фиксируется гладкая ударная площадка, отсутствуют следы редукции или мелких снятий на дорсальной поверхности, приуроченной к краю ударной площадки, а вентральный угол в большинстве случаев варьирует от 100 до 125°. Чешуйки утончения бифасиальных орудий в экспериментальной коллекции практически отсутствуют, что говорит о получении таких сколов в основном в ходе подживления, а не первоначального оформления рабочего лезвия бифаса.

При этом, по данным ремонтажа, позволившего полностью восстановить преформу бифа-сиального орудия из археологической коллекции крымского микока, было установлено, что в процессе оформления одной преформы получается около 3 тыс. сколов. Однако количество идентифицируемых сколов бифасиального расщепления в данной коллекции незначительно. Только 50 % чешуек имеют вентральный карниз. Наличие мелких негативов, приуроченных к краю ударной площадки, в сочетании с сильно скошенной ударной площадкой фиксируется еще реже [Veselsky, 2008]. Важной характеристикой индустрии памятника является наличие в ней орудий, произведенных на сколах утончения двухсторонних орудий (рис. 1, 4 , 7 ), что свидетельствует о процессах преднамеренного бифасиального расщепления, а также указывает на возможность экспорта бифасов в качестве запасов сырья [Uthmeier, 2012].

Подавляющее большинство двусторонних орудий изготовлено в рамках плоско-выпуклой технологической традиции (93 %), меньшая доля орудий – в рамках плоско-выпуклой альтернативной технологии (7 %). Морфологическая структура двусторонних орудий определяется доминирующей ролью листовидных острий; представлены также сегментовидные, трапециевидные и треугольные формы (рис. 1, 8 – 9 ).

С учетом объема первичных заготовок бифасиальных изделий выделены две технологические последовательности: «длинная» и «короткая», что обосновано для комплексов Восточно-Европейского микока [Veselsky, 2008; Chabai 1998; Чабай, 2015]. Короткая технология применялась для модификации относительно тонких (до 2 см) галек или крупных сколов: обрабатывалось одно или два лезвия орудия, а на большей его части сохранялась желвачная корка, либо вентральная / дорсальная поверхность скола-заготовки (рис. 1, 8 ). Длинная технология применялась для обработки относительно толстых галек. Сырье в процессе преобразования от преформы до конечного орудия проходило несколько последовательных этапов поверхностного оформления и ретуширования (рис. 1, 9 ).

Использование двух технологических цепочек оформления двусторонне обработанных орудий подтверждается наличием тонких в поперечном сечении и массивных преформ в коллекции. Показатели ширины и длины преформ и двусторонних орудий Чагырской Пещеры достаточно близки. По признаку «максимальная толщина» преформы подразделяются на две группы: тонкие и массивные. Толщина тонких преформ колеблется в пределах 11,32– 18,49 мм. Толщина двух массивных преформ составляет 32,25 и 34,03 мм. Преформы демонстрируют ярко выраженное плоско-выпуклое сечение.

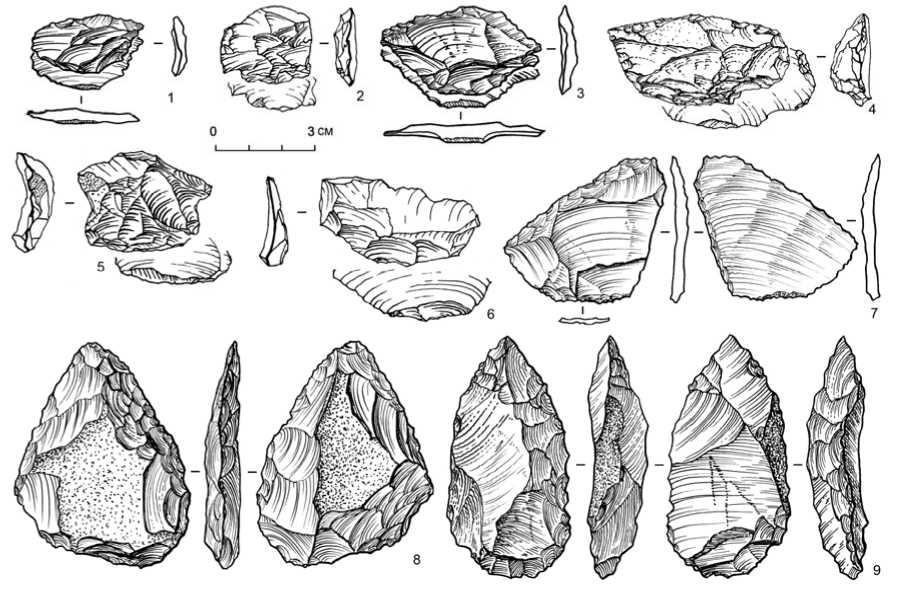

Такой характер оформления бифасов из комплексов Чагырской Пещеры ярко иллюстрируют результаты анализа последовательности сколов. На начальном этапе «длинной» цепочки в результате первичного оформления была сформирована заготовка с характерным плоско-выпуклым сечением (рис. 2, негативы A, B, O, D). После этого плоско-выпуклым методом оформлялись два продольных края изделия. Первыми были сформированы плоская и выпуклая стороны одного края (рис. 2, негативы L, J, R). Затем в плоско-выпуклой манере был оформлен другой рабочий край (рис. 2, негативы C, K, L). На завершающем этапе наносилась ретушь по продольному краю (рис. 2, негативы F, M, N, H).

Важным обстоятельством является присутствие в коллекции бифасов нескольких орудий, которые могут быть отнесены к группе ножей с обушком, получивших название Keilmesser [Bosinski, 1967; Jöris, 2002; 2004]. Это двусторонне обработанные орудия, имеющие одно острое протяженное рабочее лезвие, выполненное бифасиальной ретушью, и противолежащий необработанный или грубо обработанный обушок [Jöris, 2006]. Такие изделия являются фактически культурным маркером определенного варианта европейского среднего палеолита.

Рис. 2. Схема, полученная в результате анализа последовательности сколов бифаса из комплекса Чагырской Пещеры («длинная» цепочка; буквами обозначены группы негативов сколов): 1 – выпуклая сторона; 2 – плоская сторона

Fig. 2 . Scar pattern sequence of bifacial production from the Chagyrskaya Cave assemblage: “long” sequence (letters identify the group of negatives):

1 – convex side; 2 – flat side

Дискуссия

До последнего этапа исследований бифасиальные изделия в среднем палеолите Горного Алтая рассматривались только как составляющая часть орудийных наборов, изолированно от компонентов первичного расщепления. Совокупное атрибутивное изучение комплекса культурного слоя 6в/1 продемонстрировало, что даже при немногочисленной доле бифасиальных изделий фиксируется значительное количество диагностируемых продуктов бифасиальной технологии (см. таблицу), что характерно для стоянок-мастерских, на которых осуществлялся полный цикл изготовления бифасов.

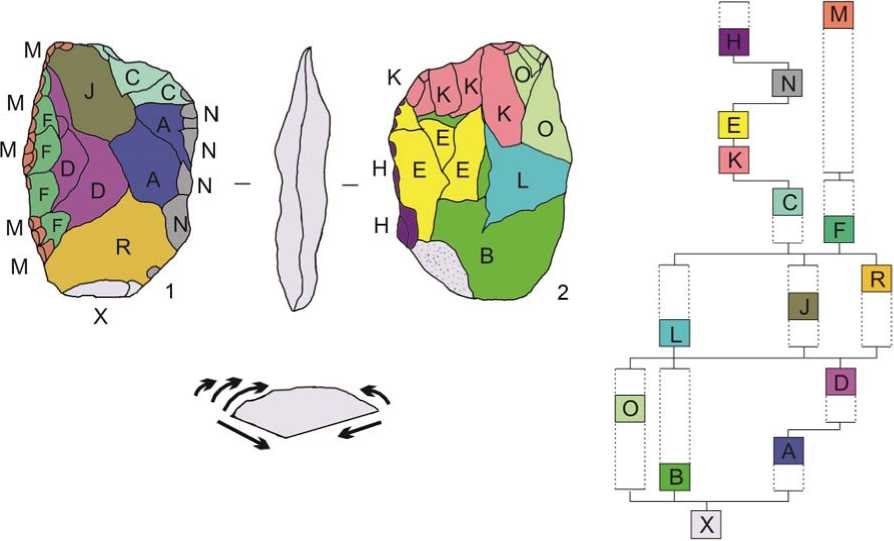

Продукты не всех этапов бифасиального расщепления можно зафиксировать в комплексе. На первых этапах оформления бифасов набор произведенных технических сколов по своим морфометрическим характеристикам мало отличался от набора технических сколов первичного оформления нуклеусов (рис. 3, а , б ). При этом продукты, произведенные на завершающих этапах производства бифасиальных орудий, фиксировались достаточно точно.

Оценивая перспективность подобных исследований в контексте среднего палеолита Горного Алтая, необходимо указать на несколько комплексов, в которых бифасиальный компонент «недооценен». Потенциально, при повторном тщательном исследовании коллекции каменных артефактов из памятника Пещера Окладникова – второго памятника сибирячихин-ского варианта среднего палеолита региона, могут быть обнаружены новые продукты бифа-сиальной технологии. Бифасы в индустриях Пещеры Окладникова насчитывают 10 экз., что составляет лишь 1 % орудийного набора, однако это означает, что количество диагностируемых сколов, принадлежащих бифасиальной операционной цепочке, должно быть в несколько раз больше.

Рис. 3 Сопоставление процессов нуклеусного и бифасиального расщепления в палеолитических комплексах: А – нуклеусное расщепление (модифицированный рисунок по: [Debenath, Dibble, 1994]);

Б – бифасиальное расщепление

Fig. 3 . Comparison of core and bifacial flaking in Paleolithic assemblages:

А – core flaking (modified after: [Debénath, Dibble, 1994]); Б – bifacial flaking

В настоящий момент мы можем лишь заключить, что все бифасиальные изделия, изученные нами в обеих индустриях сибирячихинского варианта, изготовлены в рамках единой плоско-выпуклой технологической традиции. Учитывая то обстоятельство, что комплексы Чагырская и Окладникова проявляют значительную степень технико-типологического сходства, плоско-выпуклая бифасиальная технология нами рассматривается в качестве характерного признака сибирячихинского варианта, определяющего его технологическое своеобразие на фоне остальных среднепалеолитических комплексов Горного Алтая.

Кроме комплексов сибирячихинского варианта среднего палеолита региона, где бифаси-альные изделия образуют устойчивые типологические серии двухсторонних скребел и остроконечников, несколько единичных бифасиальных изделий были обнаружены в комплексах карабомовского леваллуазского варианта: Усть-Каракол-1, Ануй-3 и Кара-Бом. Их хронологические границы определены в пределах MIS-5 – начала MIS-3. Эти орудия характеризуются как маркеры, определяющие индустриальный облик комплексов карабомовского варианта. Листовидные двояковыпуклые бифасы из среднепалеолитических комплексов стоянок Усть-Каракол-1 (1 экз.), Ануй-3 (5 экз.), Кара-Бом (1 экз.), и Усть-Канская пещера (1 экз.) были обнаружены в контексте индустрий, характеризующихся развитым леваллуазским расщеплением cо значительной долей продуктов параллельного плоскостного расщепления [Деревянко, Шуньков, 2002]. Орудийные наборы комплексов содержат орудия на леваллуазских сколах, простые скребла, ретушированные пластины и выемчатые орудия [Деревянко, Шуньков, 2002; Рыбин, Колобова, 2009]. При пересмотре указанных коллекций высока вероятность обнаружения серий технических сколов и цепочек, являющихся частью двояковыпуклых би-фасиальных редукционных последовательностей.

Учитывая наличие в обоих комплексах сибирячихинского варианта останков представителей лишь одного подвида древнего человека [Krause et al., 2007; Prüfer et al., 2014], что полностью согласуется с данными по европейскому микоку [Jöris, 2002; Chabai et al., 2004], можно предположить, связь технологии производства плоско-выпуклых бифасов в среднем палеолите Алтая с появлением и существованием в регионе популяции неандертальцев.

Заключение

Учитывая новые данные по бифасиальным технологиям Алтая, следует заключить, что проявления вариабельности среднепалеолитических комплексов усложнились. Для оценки роли бифасиального расщепления должны быть зафиксированы все этапы (либо подтверждено их отсутствие) бифасиального производства: преформы бифасов; технические сколы бифасиальной редукционной последовательности; сколы, соответствующие ошибкам расщепления при бифасиальном производстве; орудия, изготовленные на сколах утончения бифа-сов и сами бифасиальные орудия. Поскольку памятник Чагырская Пещера являлся постоянно посещаемым объектом на выходах сырья с достаточно продолжительным циклом заселения, то на примере его комплекса отмечается полный набор элементов бифасиального производства, на котором осуществлялся полный цикл обработки камня: от разжелвачивания до переоформления орудий [Деревянко и др., 2018]. В зависимости от функционального типа памятника могут меняться пропорции различных сколов и орудий. Например, для «эфемерных» охотничьих лагерей неандертальцев свойственны исключительно продукты бифасиальной технологии, в то время как на стоянках-мастерских орудий-бифасов обнаруживается их минимальное количество [Uthmaier, 2004; 2012].

Учитывая данные экспериментального моделирования и немногочисленные свидетельства полного цикла бифасиального производства на основе аппликативных склеек [Veselsky, 2008], необходимо отметить, что финальные оценки бифасиального производства в любом случае будут занижены, поскольку не все продукты бифасиального производства, особенно начальных этапов, диагностируемы.

Received

10.06. 2019

Список литературы Определение бифасиального компонента в среднепалеолитических комплексах (по материалам памятника Чагырская пещера)

- Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий (Методика микро-макроанализа древних орудий труда. Ч. 2). СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 1997. 198 c.

- Демиденко Ю. Э. Сколы обработки орудий, как индикатор особенностей и интенсивности процессов кремнеобработки и жизнедеятельности коллективов неандертальцев на стоянках среднего палеолита в контексте вариабельности индустрий крымской микокской традиции // Археологический альманах. 2003. № 13. С. 128-157.

- Деревянко А. П., Маркин С. В., Колобова К. А., Чабай В. П., Рудая Н. А., Виола Б., Бужилова А. П., Медникова М. Б., Васильев С. К., Зыкин В. С., Зыкина В. С., Зажигин В. С., Вольвах А. О., Робертс Р. Г., Якобс З., Бо Ли. Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры - стоянки среднего палеолита Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. 468 с.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В. Индустрии с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. № 1. С. 16-42.

- Рыбин Е. П., Колобова К. А. Средний палеолит Алтая: вариабельность и эволюция // Stratum plus. 2009. № 1. С. 33-78.

- Харевич В. М., Акимова Е. В., Стасюк И. В., Томилова Е. А. Технология производства пластин индустрии культурного слоя 19 стоянки Лиственка // Stratum plus. 2015. № 1. С. 321-331.

- Чабай В. П. Средний палеолит Крыма. Симферополь: Шлях, 2004. 324 с.

- Чабай В. П. Морфологические особенности двусторонних орудий крымского микока // Методы изучения каменных артефактов: Материалы междунар. конф. (Санкт-Петербург, 16-18 ноября 2015 г.). СПб., 2015. С. 138-143.

- Шалагина А. В., Колобова К. А., Кривошапкин А. И. Анализ последовательности сколов как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum plus. 2019. № 1. 145-154.

- Bosinski G. Die mittelpaläolithischen Funde im westlichen Mitteleuropa. Köln, Fundamenta, 1967, 205 р.

- Chabai V. P. Kabazi II, Units IIA-III: Artifacts. In: The Middle Paleolithic of Western Crimea 1. Eds. A. E. Marks, V. P. Chabai. Liège, ERAUL, 1998, no. 84, p. 253-272.

- Chabai V. P., Demidenko Yu. E. The Classification of Flint Artifacts. In: The Middle Paleolithic of Western Crimea 1. Eds. A. E. Marks, V. P. Chabai. Liège, ERAUL, 1998, no. 84, p. 31-51.

- Chabai V. P., Marks A. E., Monigal K. Crimea in the Context of the Eastern European Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic. In: The Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic of Eastern Crimea. Eds. V. P. Chabai, K. Monigal and A. E. Marks. Liège, ERAUL, 2004, p. 419-460.

- Debenath A., Dibble H. L. Handbook of Paleolithic Typology. Volume One: Lower and Middle Paleolithic of Europe. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994, 202 p.

- Jöris O. Out of the Cold. On Late Néandertal Population Dynamics in Central Europe. Notae Praehistoricae, 2002, no. 22, p. 33-45.

- Jöris O. Zur chronostratigraphischen Stellung der spätmittelpaläolithischen Keilmessergruppen. Der Versuch einer kulturgeographischen Abgrenzung einer mittelpaläolithischen Formen-gruppe in ihrem europäischen Kontext. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 2004, no. 84, p. 49-153.

- Jöris O. Bifacially Backed Knives (Keilmesser) in the Central European Middle Palaeolithic. In: Axe Age: Acheulian Tool-Making from Quarry to Discard. Eds. N. Goren-Inbar, G. Sharon. London, 2006, p. 287-310.

- Kot M. A. The Earliest Middle Palaeolithic Bifacial Leafpoints in Central and Southern Europe. Technological Approach. PhD Thesis. Warsaw, 2013, 731 p.

- Kot M. A. The Earliest Middle Palaeolithic Bifacial Leafpoints in Central and Southern Europe: Technological Approach. Quaternary International, 2014, no. 326-327, p. 381-397.

- Krause J., Orlando L., Serre D., Viola B., Prüfer K., Richards M. P., Hublin J. J., Hänni C., Derevianko A. P., Pääbo S. Neanderthals in Central Asia and Siberia. Nature, 2007, no. 449, p. 902-904.

- Monigal K. The Levantine Leptolithic: Blade Production from the Lower Paleolithic to the Down of the Upper Paleolithic. PhD Thesis. Dallas, Southern Methodist University, 2002. 307 p.

- Prüfer K., Racimo F., Patterson N., Jay F., Sankararaman S., Sawyer S., Heinze A. The Complete Genome Sequence of a Neandertal from the Altai Mountains. Nature, 2014, no. 505, p. 43-49.

- Pastoors A., Schäfer J. Analyse des états techniques de transformation, d'utilisation et états post dépositionelles illustrée par un outil bifacial de Salzgitter-Lebenstedt (FRG). Préhistoire Européenne, 1999, no. 14, p. 33-47.

- Pastoors A. Standardization and Individuality in the Production Process of Bifacial Tools - Leaf-Shaped Scrapers from the Middle Paleolithic Open Air Site Sare Kaya I (Crimea). In: Neanderthals and Modern Humans - Discussing the Transition. Central and Eastern Europe from 50.000-30.000 B. P. Mettmann, Neanderthal Museum, 2000, p. 243-255.

- Richter J. Une analyse standarisée des chaines opératoires sur les pièces foliacées du Paleolithique moyen tardi. In: Préhistoire et approche expérimentale. Eds. L. Bourgignon, I. Ortega, M.-C. Frèresautot. Montagnac, Editions Monique Mergoil., 2001, p. 77-78.

- Richter J. Copies of Flakes: Operational Sequences of Foliate Pieces from Buran-Kaya III Level B1. In: The Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic of Eastern Crimea 3. Eds. V. P. Chabai, K. Monigal and A. E. Marks. Liège, ERAUL, 2004, no. 104, p. 233-247.

- Veselsky A. P. Kabazi V: Production and Rejuvenation of Bifacial Tools. In: Kabazi V: Interstratification of Micoquian and Levallois Mousterian Camp Sites. Palaeolithic sites of Crimea. Eds. V. Chabai, Ju. Richter, Th. Uthmeier. Simferopol, Cologne, 2008, vol. 3, part 2, p. 455-479.

- Uthmeier Th. Transformation Analysis and the Reconstruction of On-Site and Off-Site Activities: Methodological Remarks. In: The Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic of Eastern Crimea: The Paleolithic of Crimea III. Eds. V. P. Chabai, K. Monigal and A. E. Marks. Liège, ERAUL, 2004, no. 104, р. 175-191.

- Uthmeier Th. The Transition from Middle - to Upper Palaeolithic at Buran Kaya III, Crimea (Ukraine): a case of conceptual continuity of lithic artefact manufacture?". In: Flakes not Blades: The Role of Flake Production at the Onset of the Upper Palaeolithic. Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums 5. Eds. A. Pastoors, M. Peresani. Mettmann, 2012, p. 239-260.