Определение группы радиационного риска смертности от болезней системы кровообращения среди российских участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Автор: Чекин С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В., Туманов К.А., Корело А.М., Кочергина Е.В., Власов О.К., Щукина Н.В., Карпенко С.В., Ловачев С.С., Иванов В.К.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.25, 2016 года.

Бесплатный доступ

Болезни системы кровообращения (БСК) являются ведущей причиной смерти людей во всём мире. Поэтому оценка радиационного риска смертности для БСК является очень важной задачей радиационной эпидемиологии, особенно в диапазоне малых доз (менее 1 Гр). Основной целью исследования является определение группы потенциального радиационного риска (ГПР) смерти от БСК для российских участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (ликвидаторов). Объектом исследования является когорта ликвидаторов с известными индивидуальными дозами внешнего гамма-облучения всего тела. Определение ГПР по БСК основано на оценке избыточного относительного радиационного риска (ERR) и относительного радиационного риска (RR) в наблюдавшейся когорте ликвидаторов. Когорта российских ликвидаторов, численностью 134 тыс. человек, имеет среднюю накопленную дозу внешнего гамма-облучения всего тела 0,11 Гр и максимальные индивидуальные дозы около 1 Гр. С 1986 по 2012 гг. в этой когорте было диагностировано 12400 случаев смерти по причине БСК. ГПР по БСК составляют ликвидаторы с накопленными дозами 0,15 Гр и более, прибывшие в чернобыльскую зону в течение первого года после аварии и работавшие там менее 6 недель. Полная численность ГПР составляла 9,5 тыс. человек (7% от численности когорты). Для этой ГПР статистически значимая (p

Радиационный эффект, избыточная смертность, группа радиационного риска, болезни системы кровообращения (бск), ликвидаторы, чернобыльская авария, избыточный относительный риск (err), относительный риск (rr), дозы облучения, адресная профилактика бск

Короткий адрес: https://sciup.org/170170258

IDR: 170170258 | DOI: 10.21870/0131-3878-2016-25-3-24-34

Текст научной статьи Определение группы радиационного риска смертности от болезней системы кровообращения среди российских участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Действие ионизирующей радиации на здоровье человека при дозах облучения менее 1 Гр проявляется, в основном, в виде долговременных стохастических эффектов, таких как увеличение частоты злокачественных новообразований (ЗНО). Для стохастических радиационных эффектов в настоящее время общепринята линейная беспороговая зависимость доза-эффект [1].

Механизмы возникновения радиационно-индуцированных ЗНО хорошо изучены, так как традиционно являлись основным предметом изучения радиационной биологии. На эпидемиологическом уровне оценки коэффициентов радиационных рисков ЗНО были в основном получены к 1990 г. на когорте лиц, переживших атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки в Японии (когорта Life Span Study, LSS) [2]. Эти оценки до сих пор используются для обоснования современной системы радиологической защиты [1]. Когорта LSS наблюдалась с 1950 г. и продолжает наблюдаться в настоящее время, т.е. уже 65 лет.

Чекин С.Ю.* – зав. лаб.; Максютов М.А. – зав. лаб., к.т.н.; Кащеев В.В. – зав. лаб., к.б.н.; Туманов К.А. – зав. лаб., к.б.н.; Корело А.М. – ст. научн. сотр.; Кочергина Е.В. – зав. лаб., к.м.н.; Власов О.К. – зав. лаб., д.т.н.; Щукина Н.В. – ст. научн. сотр.; Карпенко С.В. – инженер; Ловачев С.С. – мл. научн. сотр.; Иванов В.К. – Председатель РНКРЗ, зам. директора по научн. работе, чл.-корр. РАН. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России.

Анализ данных смертности по когорте LSS также показал статистическую значимость ассоциации между дозой ионизирующей радиации и некоторыми нераковыми заболеваниями для уровней доз, меньших, чем порог различных детерминистических эффектов (<1 Гр) [3]. В то время как некоторые из этих заболеваний были неопластическими, т.е. могли рассматриваться как беспороговые стохастические эффекты, значимые избыточные риски наблюдались для смертности от инсульта, заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, которые по природе не являются неопластическими.

В России пожизненный учёт изменений состояния здоровья лиц, подвергшихся радиационному воздействию, с целью оказания им адресной медицинской помощи, обеспечивает Национальный радиационно-эпидемиологический регистр (НРЭР). Предшественник НРЭР, Всесоюзный распределённый регистр, был создан по решению Правительства СССР в 1986 г. В настоящее время НРЭР функционирует во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения учёта изменений состояния здоровья отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию», в целях «использования результатов обязательного специального медицинского наблюдения (диспансеризации) за состоянием здоровья зарегистрированных в нём граждан для оказания им адресной медицинской помощи, а также прогнозирования медицинских радиологических последствий, в том числе отдаленных последствий».

Оказание адресной медицинской помощи лицам, подвергшимся радиационному воздействию, предполагает осуществление мер по профилактике и ранней диагностике радиационносвязанных заболеваний, прежде всего, для групп лиц с наибольшими возможными радиационными рисками. Такие группы потенциального радиационного риска (ГПР) выделяются на основе статистических оценок коэффициентов радиационных рисков по данным радиационноэпидемиологических наблюдений и выработанных критериев отнесения лиц к ГПР.

Болезни системы кровообращения (БСК) наиболее важны для оценки радиационных рисков в области доз, меньших 1 Гр, так как они являются наиболее распространённой причиной смерти человека. Однако изменения в системе кровообращения при действии ионизирующего излучения в диапазоне доз до 1 Гр наименее изучены, и механизмы действия радиации остаются гипотетическими. Перенос статистических оценок радиационных рисков БСК с японской когорты LSS на другие когорты и популяции, фактически, ничем не обоснован. Поэтому формирование ГПР по БСК (и по другим нераковым заболеваниям) для российских облучённых когорт и популяций должно проводиться на основе анализа российских радиационно-эпидемиологических данных.

На учёте в НРЭР состоит более 800 тыс. облучённых граждан РФ. Из всех зарегистрированных в НРЭР лиц наибольшими дозами внешнего гамма-облучения всего тела характеризуется когорта российских участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ликвидаторов) численностью 134,3 тыс. человек, со средней дозой 0,11 Гр и максимальной дозой около 1 Гр. При этом только 1% ликвидаторов имеет дозы более 0,3 Гр.

Основной целью представленного исследования является определение ГПР по БСК для российских ликвидаторов.

Материалы и методы

Источником данных для исследуемой ретроспективной когорты ликвидаторов являлась база данных федерального уровня НРЭР. Определение ГПР по БСК основано на оценке избыточного относительного радиационного риска (ERR) и относительного радиационного риска (RR) смертности по причине БСК в ретроспективной когорте российских ликвидаторов. Данные наблюдений в ретроспективной когорте анализировали за период 1986-2012 гг. Для оценки ERR и RR использовали регрессионные модели радиационного риска для когортных наблюдений с проверкой нулевой гипотезы (отсутствие радиационного риска) по тесту отношения правдоподобий Breslow [4]. ГПР определялась как выделенная группа (подкогорта) ликвидаторов, для которой радиационный риск смертности по причине БСК наблюдался в данном исследовании на статистически значимом уровне.

В ретроспективную когорту были включены ликвидаторы мужского пола в возрасте 18-75 лет на начало периода работ в зоне аварии, въехавшие в зону аварии с 26.04.1986 г. по 31.12.1990 г., с официально зарегистрированными индивидуальными дозами внешнего гамма-облучения всего тела, накопленными за весь период работ ликвидатора. Ликвидаторы женского пола не исследовались из-за их малочисленности (1,8 тыс. человек из когорты 134,3 тыс. человек с известными дозами). Диагнозам БСК (IX класс МКБ-10 [5]) соответствуют кодировки внутри рубрик I00-I99. Ликвидаторы, имевшие до даты въезда в зону аварии диагнозы БСК, не включались в когорту (в силу определения понятия «когорта»). Кроме того, из исследования были исключены ликвидаторы, имевшие до 2012 г. включительно диагнозы злокачественных новообразований.

Основным исходом при оценке радиационных рисков и определении ГПР в данном когортном исследовании являлся случай смерти по причине БСК. Дата смерти учитывалась с точностью до года. Продолжительность периода наблюдения (время под риском) для каждого ликвидатора определялась от даты его въезда в зону аварии до минимальной из следующих дат: даты смерти по причине БСК, даты выхода из-под наблюдения по иным причинам (включая смерть по иной причине) или 31.12.2012 г.

Оценка радиационных рисков смертности по причине БСК проводилась как в целом по всей ретроспективной когорте, так и в подгруппах (подкогортах) ликвидаторов, отличающихся средними накопленными и среднесуточными дозами облучения. Подкогорты выделялись по периодам начала работ в зоне чернобыльской аварии: с 26.04.1986 г. по 25.04.1987 г. («Когорта А»), с 26.04.1987 г. по 31.01.1988 г. («Когорта Б»), с 01.02.1988 г. по 31.12.1990 г. («Когорта В»), а также по продолжительности работ (Т) ликвидаторов в зоне аварии, три продолжительности: T < 6 недель, 6 недель ≤ T < 12 недель, T ≥ 12 недель.

Общая численность ликвидаторов, удовлетворяющим критериям соответствия для включения в исследуемую когорту, составила 106114 человек (мужчин), со средним возрастом на дату въезда в зону аварии 33,6 года, средней продолжительностью работ (Т) в зоне аварии 11,7 недель и средней накопленной за время работ дозой 0,112 Гр. Суммарное время под риском (PY) в когорте превышало 2,2 млн человеко-лет. Основные характеристики подкогорт по периодам въезда в зону аварии и по длительности работ приведены в табл. 1. Для ликвидаторов с длительностью работ в зоне аварии менее 6 недель значение средней мощности дозы составило 0,02 Гр/сут. Наименьшее значение мощности дозы (менее 0,001 Гр/сут) характерно для ликвидаторов с длительностью работ более 12 недель.

Основные характеристики исследованных когорт ликвидаторов

Таблица 1

|

Даты въезда в зону аварии |

Длительность работ (T), недели |

Численность когорты, человек |

Средний возраст на дату въезда в зону аварии, лет |

Средняя накопленная доза, Гр |

Среднесуточная доза, Гр/сут |

|

T < 6 |

16037 |

32,7 |

0,163 |

0,0205 |

|

|

26.04.1986 г. |

6 ≤ T < 12 |

21652 |

33,1 |

0,169 |

0,0028 |

|

– 25.04.1987 г. |

T ≥ 12 |

16015 |

32,8 |

0,148 |

0,0012 |

|

Все |

53704 |

32,9 |

0,161 |

0,0076 |

|

|

T < 6 |

5513 |

33,6 |

0,076 |

0,0214 |

|

|

26.04.1987 г. |

6 ≤ T < 12 |

15081 |

34,0 |

0,088 |

0,0014 |

|

– 31.01.1988 г. |

T ≥ 12 |

10441 |

34,3 |

0,075 |

0,0007 |

|

Все |

31035 |

34,0 |

0,081 |

0,0047 |

|

|

T < 6 |

3087 |

34,7 |

0,034 |

0,0156 |

|

|

1.02.1988 г. |

6 ≤ T < 12 |

5406 |

34,7 |

0,039 |

0,0006 |

|

– 31.12.1990 г. |

T ≥ 12 |

12882 |

34,8 |

0,033 |

0,0002 |

|

Все |

21375 |

34,7 |

0,035 |

0,0026 |

|

|

T < 6 |

24637 |

33.1 |

0,128 |

0,0201 |

|

|

26.04.1986 г. |

6 ≤ T < 12 |

42139 |

33.6 |

0,126 |

0,0020 |

|

– 31.12.1990 г. |

T ≥ 12 |

39338 |

33.9 |

0,096 |

0,0008 |

|

Все |

106114 |

33.6 |

0,112 |

0,0058 |

Для анализа результатов исследования применялся специализированный пакет статистических программ Epicure [6] компании Hirosoft International Corporation, США. Данный пакет программ является стандартным средством обработки радиационно-эпидемиологических данных, с помощью которого, в частности, анализировались данные по когорте LSS [2, 3]. Такие исходные количественные данные, как доза облучения, возраст ликвидатора, время под риском, а также рассчитываемые показатели смертности и радиационные риски, были представлены в формате действительных чисел. Остальные переменные рассматривались как категориальные.

Индивидуальные данные о ликвидаторах группировали в таблицу путём разбиения на 26 страт по календарному году (с 1986 г. по 2012 г.), на 15 страт по достигнутому возрасту (нижние границы страт: 18; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 лет), на 15 страт по регионам проживания ликвидаторов (региональные центры НРЭР: Северный; Северо-Западный; Центральный; Волго-Вятский; Центрально-Чернозёмный; Поволжский; Северо-Кавказский; Уральский; Западно-Сибирский; Восточно-Сибирский; Дальневосточный; Брянский областной; Калужский областной; Орловский областной; Тульский областной) – всего 5850 страт по календарному году, возрасту и региону, а также – на 16 дозовых страт (нижние границы страт: 0,0001; 0,005; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,07; 0,09; 0,100; 0,110; 0,125; 0,150; 0,175; 0,200; 0,225; 0,250 Гр). При определении страт по возрасту и дозе здесь и далее верхняя граница каждой страты соответствует нижней границе следующей по возрастанию страты, не включая её; последняя страта содержит все значения, равные или больше её нижней границы. Таким образом, таблица для анализа содержала 5850 x 16=93600 ячеек.

Для наблюдаемого показателя годовой смертности а,- в i -ой ячейке сгруппированного набора данных использовалась модель избыточного относительного риска (Excess Relative Risk, ERR ) следующего вида:

A i (c,r,a,d i ) = A0(c,r,a) ■ [ l + в • d i ] , (1)

где a0 (c,r,a) - оцениваемый показатель фоновой (в отсутствии облучения) смертности, за висящий от категориальных переменных: календарного года c, региона проживания r, страты по достигнутому возрасту a - всего 5850 показателей; в - оцениваемый избыточный относительный риск на единицу дозы 1 Гр, ERR/Гр; d – среднее значение (по i-ой ячейке) индивидуальных, накопленных ликвидаторами за время работ, доз облучения.

Логарифмическая функция правдоподобия для этой модели имела следующий вид [4]:

N

l( Ло , в ) = ^ ( m,-ln( Ai ) - A,. PY i) , (2)

i = 1

где N =93600 – число ячеек в таблице для сгруппированных данных; m – число случаев смерти в i -ой ячейке; PY – суммарное время под риском смерти по причине БСК в i -ой ячейке, в человеко-годах, остальные обозначения соответствуют обозначениям в формуле (1).

Оценки показателей фоновой смертности a0 (c,r,a) в стратах, параметра в , доверительные границы этих оценок и статистическая значимость модели с избыточным относительным риском ( в * о ) получались методом максимального правдоподобия [4].

Проводились также непараметрические оценки относительного радиационного риска (Relative Risk, RR ) по дозовым группам. В качестве контрольной мало облучённой группы использовались ликвидаторы с дозой внешнего облучения менее 0,05 Гр. Модель относительного риска имела следующий вид:

A i (c,r,a, ^ n ) = A o (c,r,a) • exp( цп • D n ) , (3)

где a0 (c,r,a) - оцениваемый показатель смертности для контрольной дозовой группы 0-0,05 Гр ( n =0), зависящий от календарного года c , региона проживания r , страты по достигнутому возрасту a – всего 5850 показателей; D n – категориальная переменная, соответствующая n -ой дозовой группе, n =0-4; rr п = exp( цп • пп) - относительный риск для n -ой дозовой группы: n =1 для дозовой группы 0,05-0,10 Гр, n =2 для дозовой группы 0,10-0,15 Гр, n =3 для дозовой группы 0,15-0,20 Гр, n =4 для дозовой группы 0,20 Гр и более; дп - оцениваемый параметр логарифмического относительного риска для дозовой группы n , n =1-4; для контрольной дозовой группы n =0, ц0 =0 и RR 0 =1 по определению.

Логарифмическая функция правдоподобия аналогична (2) [4]:

K

l( A o , М п ) = L ( mi" ln( A i ) — a,- PYi) , (4)

i = 1

где K =5850 x 5=29250 - число ячеек таблицы для сгруппированных данных; m, - число случаев смерти в i -ой ячейке; PY – суммарное время под риском смерти по причине БСК в i -ой ячейке, в человеко-годах, остальные обозначения соответствуют обозначениям в формуле (3).

Оценки показателей фоновой смертности л0(c,r,a) в стратах, относительных рисков RR 1 , RR 2 , RR 3 , RR 4 в дозовых группах и вычисление доверительных интервалов получались также методом максимального правдоподобия [4].

Результаты и обсуждение

С 1986 по 2012 гг. в исследуемой когорте российских ликвидаторов было диагностировано 12400 случаев смерти по причине БСК, из которых: 59,7% – по причине ишемической болезни сердца, 18,2% – по причине цереброваскулярных заболеваний, 13,1% – по причине кардиомиопатии, 5,5% – по причине гипертонической болезни, 3,5% – по причине остальных БСК (в основном – атеросклероз). Средний возраст на дату смерти составил 53 года. В целом смертность ликвидаторов по причине БСК не превышала фоновый национальный уровень. Усреднённое за весь период наблюдения значение стандартизованного отношения смертностей (SMR) [4], вычисленное с использованием повозрастных показателей смертности мужского населения России за каждый год наблюдения [7], составило 0,90 при 95% доверительном интервале (ДИ) (0,88; 0,91). В среднем по всей когорте наблюдался статистически значимый

(p<0,001) радиационный риск смертности по причине БСК: ERR/Гр=0,40 при 95% ДИ (0,17; 0,65).

Для выделения ГПР по БСК анализ радиационных рисков был выполнен в 9 подкогортах ликвидаторов, отличающихся средними накопленными и среднесуточными дозами облучения.

Для ликвидаторов, принимавших участие в работах после 26 апреля 1987 г. («Когорта Б» и «Когорта В»), не выявлено значимой связи между дозой облучения и уровнем смертности от БСК. Не выявлено также статистически значимых радиационных рисков для ликвидаторов с длительностью пребывания в зоне аварии 6 и более недель.

Напротив, для ликвидаторов первого года въезда в зону аварии («Когорта А») с длительностью работ менее 6 недель наблюдался статистически значимый (p<0,001) избыточный относительный риск смертности по причине БСК: ERR/Гр=1,55 при 95% ДИ (0,77; 2,33). Результаты оценки ERR в 9 подкогортах ликвидаторов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Избыточный относительный радиационный риск (ERR) смертности российских ликвидаторов по причине болезней системы кровообращения (БСК), по периодам работ в зоне чернобыльской аварии

|

Даты начала работ |

Длительность работ (T), недель |

Число случаев |

ERR/Гр (95% ДИ) |

p |

|

T < 6 |

1877 |

1,55 (0,77; 2,33) |

< 0,001 |

|

|

26.04.1986 г. – |

6 ≤ T < 12 |

2663 |

0,21 (-0,35; 0,79) |

0,48 |

|

25.04.1987 г. |

T ≥ 12 |

1868 |

-0,05 (-0,51; 0,53) |

> 0,5 |

|

Все |

6408 |

0,59 (0,24; 0,97) |

< 0,001 |

|

|

T < 6 |

585 |

1,00 (-0,49; 3,08) |

0,22 |

|

|

26.04.1987 г. – |

6 ≤ T < 12 |

1868 |

1,11 (-0,24; 2,90) |

0,12 |

|

31.01.1988 г. |

T ≥ 12 |

1296 |

-0,12 (-1,18; 0,95) |

> 0,5 |

|

Все |

3749 |

0,51 (-0,21; 1,35) |

0,18 |

|

|

T < 6 |

311 |

-0,65 (-1,28; 0,98) |

> 0,5 |

|

|

1.02.1988 г. – |

6 ≤ T < 12 |

619 |

1,37 (-1,11; 3,84) |

0,31 |

|

31.12.1990 г. |

T ≥ 12 |

1313 |

-0,81 (-1,25; 0,54) |

0,18 |

|

Все |

2243 |

-0,19 (-1,29; 1,07) |

> 0,5 |

|

|

T < 6 |

2773 |

1,18 (0,65; 1,79) |

< 0,001 |

|

|

26.04.1986 г. – |

6 ≤ T < 12 |

5150 |

0,17 (-0,22; 0,59) |

0,41 |

|

31.12.1990 г. |

T ≥ 12 |

4477 |

0,04 (-0,31; 0,43) |

> 0,5 |

|

Все |

12400 |

0,40 (0,17; 0,65) |

< 0,001 |

В когорте российских ликвидаторов за период наблюдения 1986-1998 гг. был впервые обнаружен статистически значимый рост с дозой ионизирующего облучения частоты цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) и первичной гипертензии [8]. Избыточный относительный риск в пересчёте на 1 Гр (ERR/Гр) равнялся 1,17 для заболеваемости ЦВЗ и 0,52 для заболеваемости первичной гипертензией. За период наблюдений с 1986 по 2000 гг. радиационные риски заболеваемости ЦВЗ и первичной гипертензией снизились до значений ERR/Гр=0,45 и ERR/Гр=0,36 соответственно; кроме того, наблюдался статистически значимый радиационный риск заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС) (ERR/Гр=0,41) [9]. Было показано, что для заболеваемости ЦВЗ зависимость доза-эффект не укладывается в простую линейную беспорого-вую модель, а к ГПР по заболеваемости ЦВЗ относятся лица, получившие дозу внешнего облучения более 0,15 Гр менее чем за 6 недель: относительный риск RR=1,18, при 95% ДИ (1,0; 1,4). При дальнейшем продлении периода наблюдения, с 1986 по 2012 гг., радиационный риск заболеваемости ЦВЗ остался неизменным, на уровне ERR/Гр=0,45 [10]. Учитывая, что не все ликвидаторы с диагнозами ЦВЗ в качестве причины смерти имели БСК, оценка ERR/Гр=0,40 для смертности по причине БСК согласуется с предыдущими исследованиями авторов.

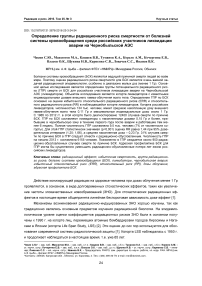

Непараметрическая оценка RR по модели (3) проводилась только для тех ликвидаторов, для которых по линейной модели (1) выявлена статистически значимая оценка ERR – для ликвидаторов «Когорты А» с длительностью работы в зоне аварии (T) менее 6 недель.

Результаты оценки RR в дозовых группах по модели (3) представлены на рис. 1. Для сравнения с результатами оценки модели (1) значения RR приведены в точках, представляющих средние значения доз в дозовых интервалах, использованных в модели (3): 0,0186 Гр, 0,0732 Гр, 0,1196 Гр, 0,1754 Гр, 0,2492 Гр.

Линейная по дозе модель радиационного риска (1) с параметром избыточного относительного риска ERR/Гр=1,55 (табл. 2, первая строка) представлена на этом же рис. 1.

Рис. 1. Относительный риск (RR и 95% ДИ) по модели (3) (точки и вертикальные отрезки) и линейная модель избыточного относительного риска (1) с параметром ERR/Гр=1,55 (сплошная линия) для смертности от гипертонической болезни ликвидаторов первого года въезда в зону аварии («Когорта А») с длительностью работы в зоне до 6 недель; пунктирная линия соответствует значению RR=1.

Оценки RR в двух дозовых интервалах: (0,15-0,20) Гр и для доз 0,20 Гр и более являлись статистически значимыми, p<0,001.

Следует отметить, что основным исходом в данном исследовании являлся случай смерти по причине БСК. В течение периода наблюдения ликвидаторы могли наблюдаться в медицинских организациях по поводу заболеваний системы кровообращения и получать соответствующее лечение, что могло сказаться на продолжительности их жизни. При формировании ретроспективной когорты информация о лечении пациентов не использовалась. Нельзя исключить, что полученные в данном исследовании оценки радиационных рисков изменятся при явном учёте гетерогенности когорты ликвидаторов по наличию или отсутствию лечения БСК.

Заключение

С учётом доверительных интервалов оценок линейная модель радиационного риска (1) и непараметрические оценки радиационного риска (3) хорошо согласуются, однако только для доз 0,15 Гр и более оценки RR статистически достоверно превышают единицу (нижние границы 95% ДИ превышают 1). Среднее значение оценки RR для доз свыше 0,15 Гр составило 1,44 при 95% ДИ (1,25; 1,66). Среднюю долю радиационно-обусловленных случаев смерти по причине БСК можно оценить как (RR – 1)/RR = 0,31 или 31%.

Таким образом, к ГПР по БСК следует отнести ликвидаторов с накопленными дозами 0,15 Гр и более, прибывших в чернобыльскую зону в течение первого года после аварии и работавших там менее 6 недель. Общая численность ГПР составила 9,5 тыс. человек, т.е. 7% от численности исследованной когорты. Численность ГПР на начало 2013 г. составляла 6155 человек.

Учитывая, что доля смертности по причине БСК в общей структуре смертности российских мужчин составляет около 50% [11], в выделенной ГПР пожизненно около 950 случаев смерти можно будет отнести к радиационно-обусловленным случаям смерти от БСК. Адресная профилактика БСК для ГПР могла бы существенно уменьшить радиационно-обусловленные потери лет жизни российских ликвидаторов.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 1415-00826).

Список литературы Определение группы радиационного риска смертности от болезней системы кровообращения среди российских участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

- The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103//Annals of the ICRP. 2007. V. 37, N 2-4/Ed. J. Valentin. Elsevier, 2007. 332 p.

- Pierce D.A., Shimizu Y., Preston D.L., Vaeth M., Mabuchi K. Studies of the mortality of atomic bomb survivors. Report 12, Part I. Cancer: 1950-1990//Radiat. Res. 1996. V. 146. P. 1-27.

- Shimizu Y., Pierce D.A., Preston D.L., Mabuchi K. Studies of the mortality of atomic bomb survivors. Report 12, Part II. Noncancer mortality: 1950-1990//Radiat. Res. 1999. V. 152 (4). P. 374-389.

- Breslow N., Day N. Statistical methods in cancer research. Volume II. The design and analysis of cohort studies. Scientific Publication 82. Lyon: IARC, 1987. 406 p.

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр (МКБ-10). Т. 1 (часть 1). Женева: ВОЗ, 1995. 698 с.

- Preston D.L., Lubin J.H., Pierce D.A., McConney M.E. Epicure user’s guide. Sietle, USA: Hirosoft International Corporation, 1993. 330 p.

- WHO Mortality Database . World Health Organization . URL: http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality_rawdata/en/(дата обращения: 1.03.2016).

- Ivanov V.K., Maksioutov M.A., Chekin S.Yu., Kruglova Z.G., Petrov A.V., Tsyb A.F. Radiation-epidemiological analysis of incidence of non-cancer diseases among the Chernobyl liquidators//Health Phys. 2000. V. 78. P. 495-501.

- Ivanov V.K., Maksioutov M.A., Chekin S.Yu., Petrov A.V., Biryukov A.P., Kruglova Z.G., Matyash V.A., Tsyb A.F., Manton K.G., Kravchenko J.S. The risk of radiation-induced cerebrovascular disease in Chernobyl emergency workers//Health Phys. 2006. V. 90 (3). P. 199-207.

- Kashcheev V.V., Chekin S.Yu., Maksioutov M.A., Tumanov K.A., Menyaylo A.N., Kochergina E.V., Kashcheeva P.V., Gorsky A.I., Shchukina N.V., Karpenko S.М., Ivanov V.K. Radiation-epidemiological study of cerebrovascular diseases in the cohort of Russian recovery operation workers of the Chernobyl accident//Health Phys. 2016. V. 111(2). P.192-197.

- Федеральная служба государственной статистики. Демографический ежегодник России 2015 г. . . URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_16/Main.htm (дата обращения 1.03.2016).