Определение характеристик разнотипных торфов при сорбции нефти с водной поверхности

Автор: Чухарева Н.В., Шишмина Л.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 7, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена оценка способности воздушно-сухих и термообработанных торфов Томской области сорбировать товарную нефть с водной поверхности. Показано, что нефтеёмкость всех исследованных образцов зависит от плотности сорбтива. Прослеживается взаимосвязь между содержанием групповых составляющих воздушно-сухого торфа верхового типа и его нефтеёмкостью. Установлено влияние степени разложения торфа на нефтеёмкость и влагоёмкость. Определено относительное изменение показателей нефтеёмкости и влагоёмкости торфа под влиянием предварительного нагрева. Получены более высокие коэффициенты плавучести для образцов термообработанного торфа.

Торф, термообработка, степень разложения, нефтеёмкость, влагоёмкость, групповой состав, плавучесть

Короткий адрес: https://sciup.org/14083791

IDR: 14083791 | УДК: 622.311+547.99

Текст научной статьи Определение характеристик разнотипных торфов при сорбции нефти с водной поверхности

Работы ряда авторов [2, 3, 4, 5, 6, 7] свидетельствуют о неодинаковой сорбционной способности торфа по отношению к разным сорбтивам, в том числе и к нефтяным углеводородам. Последнее является немаловажным фактором при сохранении экологического баланса в условиях значительной протяженности нефтепроводов на территории Российской Федерации [8, 9].

Так как разливы нефтяных углеводородов в реальных условиях могут проходить на грунте (другой твердой поверхности) или на водной среде, то в продолжение ранее проведенных исследований [4, 5] были изучены сорбционные характеристики образцов воздушно-сухого (далее – исходного) и термообработанного торфа.

Цель исследований . Исследование характеристик торфа, определяющих его сорбционные свойства при удалении нефти с водной поверхности и их изменение под влиянием предварительной термообработки.

Объекты и методы исследований . Исследование проводили на 22 образцах фракции 1–3 мм верхового, переходного и низинного торфа восьми месторождений Томской области, 11 из которых были образцами в воздушно-сухом состоянии, 11 – термообработанными до 250ºС в среде собственных газов разложения по методике [10]. Выбор фракционного состава был осуществлен в соответствии с полученными результатами по изучению влияния размера фракций на нефтеемкость в работе [4]. Предварительный нагрев торфа осуществлялся с целью его гидрофобизации по отношению к водной среде.

Характеристика торфа представлена в табл. 1. Характеристика товарной нефти (сорбтива): 1) товарная нефть (ТН) Красноярского края Ванкорского месторождения, ρ = 873,5 кг/м3; 2) ТН Томской области, которая состоит из смеси нефти с Лугинецкого, Мыльджинского, Игольско-Талового и Шингинского месторождений, ρ = 844,3 кг/м3; ТН Томской области Средне-Нюрольского месторождения ρ = 844,3 кг/м3; ТН Томской области Лугинецкого месторождения, ρ = 796,2 кг/м3.

Методики определения сорбционных свойств торфа. Весовой метод определения сорбционной емкости торфа по отношению к товарной нефти основан на методике [11]: 1) в стеклянные стаканы по 250 мл, наполненные на 2/3 водой, вливают 1,5; 2,5 и 3,5 г нефти (по 3 повторности на каждый эксперимент, i = 3), взвешенной с точностью до 0,01 г; 2) из усредненной пробы сорбента известной массы отбирают пробу и рассыпают на поверхности разлитой нефти до полного впитывания сорбтива (время контакта с нефтью составляет не более 10 мин); 3) взвешивали остаточную массу сорбента при разных количествах поглощенной нефти и получали значение MS при разных объемах разлива. Рассчитывали количество поглощенной нефти на 1 г сорбента M Ni :

M

Ni =

M i

M, - M,

Si Sо

где M i – навеска нефти, разлитой на поверхности воды, г;

MS – исходная масса пробы торфа для сорбирования нефти, г;

MS – остаточная масса неиспользованного сорбента, г;

Определяли среднее значение сорбционной емкости торфа при одинаковом объеме разлитой на водной поверхности ТН:

M N

MNiср . =----, при n = 3, P > 0,9,

n где n – количество экспериментов при одинаковом объеме разлитой ТН.

Характеристика объектов исследования

Таблица 1

|

Месторождение |

Вид торфа |

R, % |

Шифр |

Wa, % |

A d, % |

Групповой состав, % на daf |

|||||

|

Б |

ЛГВ+ ВРВ |

ГК |

ФК |

Ц |

НГО |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Верховой торф |

|||||||||||

|

Семиозерье |

Сфагново-мочажин. |

5 |

ВСМ-5 |

8,4 |

1,9 |

4,6 |

53,6 |

9,0 |

15,6 |

9,0 |

8,2 |

|

ВСМ-5 250 |

1,2 |

2,1 |

5,9 |

36,5 |

27,0 |

10,0 |

6,1 |

14,5 |

|||

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Березовая грива |

Сфагновый |

5 |

ВС-5 |

7,0 |

4,2 |

3,7 |

47,7 |

18,0 |

14,7 |

7,0 |

8,9 |

|

ВС-5 250 |

0,9 |

17,2 |

5,1 |

38,7 |

25,2 |

11,4 |

4,3 |

15,3 |

|||

|

Темное |

Фускум |

5 |

ВФ-5 |

7,9 |

2,1 |

4,4 |

52,6 |

10,0 |

16,2 |

7,2 |

9,6 |

|

ВФ-5 250 |

2,9 |

4,3 |

5,8 |

29,0 |

33,0 |

12,1 |

5,0 |

15,1 |

|||

|

Темное |

Фускум |

20 |

2 ВФ-20 |

10,5 |

3,1 |

4,4 |

46,1 |

16,2 |

17,5 |

5,6 |

10,2 |

|

2 ВФ-20 250 |

0,9 |

16,4 |

4,9 |

33,6 |

27,1 |

15,0 |

5,0 |

14,4 |

|||

|

Семиозерье |

Пушицевосфагновый |

25 |

ВПС-25 |

8,2 |

1,9 |

6,3 |

32,6 |

25,0 |

18,3 |

5,4 |

12,4 |

|

ВПС-25 250 |

0,7 |

2,5 |

6,8 |

27,2 |

31,0 |

15,1 |

4,8 |

15,1 |

|||

|

Колпашевское |

Пушицевосфагновый |

35 |

1 ВПС-35 |

6,6 |

2,3 |

8,2 |

31,3 |

28,0 |

18,6 |

5,7 |

8,2 |

|

1 ВПС-35 250 |

1,8 |

3,5 |

9,0 |

25,1 |

35,0 |

14,9 |

5,1 |

10,9 |

|||

|

Переходный торф |

|||||||||||

|

Семиозерье |

Шейхцериевый |

20 |

ПШ-20 |

7,4 |

8,4 |

4,3 |

33,2 |

30,4 |

17,2 |

2,0 |

12,9 |

|

ПШ-20 250 |

1,0 |

11,7 |

5,5 |

26,1 |

38,4 |

13,0 |

1,6 |

15,4 |

|||

|

Васюганское |

Осоковосфагновый |

30 |

ПОС-30 |

7,2 |

4,4 |

5,0 |

38,2 |

25,2 |

18,6 |

3,0 |

10,0 |

|

ПОС30 250 |

1,2 |

5,2 |

5,9 |

26,0 |

35,3 |

14,8 |

2,1 |

13,9 |

|||

|

Низинный торф |

|||||||||||

|

Полуденовское |

Осоковый |

25 |

2 НО-25 |

11,7 |

4,2 |

4,2 |

2,2 |

38,0 |

11,8 |

2,0 |

17,5 |

|

2 НО-25 250 |

2,3 |

5,7 |

5,7 |

2,7 |

43,0 |

9,0 |

1,7 |

18,7 |

|||

|

Клюквенное |

Древесный |

30 |

НД-30 |

7,1 |

10,3 |

10,3 |

4,0 |

43,9 |

10,6 |

2,1 |

11,9 |

|

НД-30 250 |

0,9 |

10,7 |

10,7 |

4,1 |

48,0 |

8,8 |

2,0 |

12,7 |

|||

|

Таганское |

Осоковый |

35 |

НО-35 |

10,2 |

9,9 |

9,9 |

2,9 |

40,0 |

12,7 |

1,9 |

16,5 |

|

НО-35 250 |

1,5 |

12,0 |

12,0 |

3,4 |

44,0 |

10,0 |

1,8 |

18,0 |

|||

Примечание. R – степень разложения; Wa – влажность аналитическая; Ad – зольность на сухое вещество; Б – битумы; ЛГВ+ВРВ – легкогидролизуемые и водорастворимые вещества; ГК и ФК – гуминовые и фульвокислоты; Ц – целлюлоза; НГО – негидролизуемый остаток.

Нефтеемкость торфа с учетом разных объемов нефтяного пятна:

n

Z MnCP .

/ i = 1

G N =------- r где R соответствует количеству полученных MNiср. при разных объемах разлитой нефти

1,5; 2,5 и 3,5 г, т.е. r = 3.

Влагоемкость торфа определена в соответствии с ГОСТ 24160-80 [12]:

M K 100

Be — ----X--1, e MH 100 - Wa

H где MK – масса торфа после намокания в воде, г;

M H – масса торфа исходная, г;

Wa – аналитическая влажность торфа, %

Массу намокшего в воде торфа определяли после 1, 2, 4, 8, 24, 48, 72 ч от начала намокания. Расхождения между результатами определений влагоемкости не превышали при поглощении от 2 до 4 г воды на 1 г торфа – ± 0,05; при поглощении от 4 до 8 г воды на 1 г торфа – ±0,08 и более 8 г – ±0,12.

Плавучесть сорбента определяли путем нанесения его на водную поверхность с последующим извлечением оставшегося образца на плаву и утонувшего образца (за определенный промежуток времени). Размещали в отдельные сетки с объемом пор 100 меш для стекания воды и взвешивали с точностью до 0,01 г.

Так как воздушно-сухой и термообработанный торф хорошо держались на плаву более 1 сут, то почасовая методика [6] в данной работе не была использована. Для получения результатов и их сравнения нами были выбраны более длительные временные периоды – 1, 2, 3, 7, 10, 30 сут – контакта торфа с водой. Коэффициент плавучести Пi рассчитывали как ni =--—П---, при n = 3, P > 0,9

M ■ M Oi где МПi – масса сорбента, оставшегося на поверхности воды через установленное время контакта, г;

М Оi – масса утонувшего сорбента через установленное время контакта, г.

Результаты исследований и их обсуждение . Результаты исследований нефтеемкости торфов относительно различной по плотности товарной нефти (ТН), сорбируемой на водной поверхности, представлены в табл. 2–4 и на рис. 1–6. Коэффициент плавучести всех образцов в зависимости от времени контакта с водой представлен в табл. 5.

Исследование нефтеемкости исходного торфа с учетом разных объемов нефтяного пятна на водной среде свидетельствуют, что пределы средних значений G' N находятся в области 1,40–6,7 г /1 г торфа для нефти плотности от 873, 2 до 796,2 кг/м3.

Для термообработанных торфов (шифры с индексом 250 ) полученный интервал значений G' N имеет несколько более высокие показатели: от 1,86 до 7,00 г/1 г торфа для нефти разной плотности соответственно (табл. 2).

В данной работе показано, что для всех ТН наибольшая нефтеемкость характерна для верховых исходных и термообработанных торфов малой степени разложения 5 % – сфагново-мочажинного, сфагнового и фускум-торфа моховой группы (табл. 2–3), что указывает на связь нефтеемкости с ботаническим составом растений-торфообразователей. Значения G' N находятся в области 4,53–7,00 г ТН/1 г торфа.

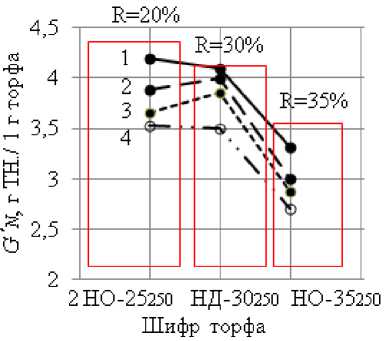

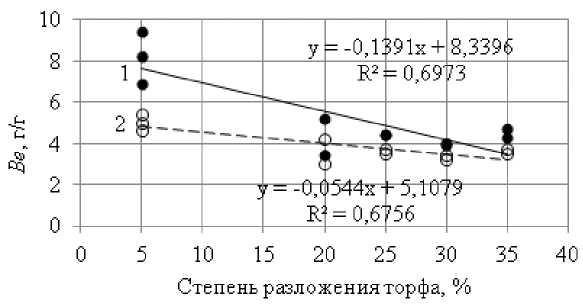

Согласно данным рис. 1, хорошо прослеживается влияние степени разложения и плотности разлитой на водной поверхности ТН на показатель G' N , что согласуется с результатами [5, 7, 13, 14] при исследовании нефтеемкости торфа в других условиях. Термообработка не повлияла на полученные закономерности.

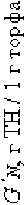

Сравнение показателя G' N торфа других типов свидетельствует о том, что более высокие значения характерны для низинного осокового 2 НО-25, 2 НО-25 250 и древесного торфа НД-30 и НД-30 250 (R = 25 % и 30 %): 3,00–4,20 г ТН/1 г торфа. Более низкие значения G' N характерны для образцов исходного и термообработанного осокового торфа степени разложения R = 35 % – это 2,35–,31 г ТН/1 г торфа (рис. 2).

Таблица 2

Показатели нефтеемкости и влагоемкости воздушно-сухого и термообработанного торфа

|

Шифр торфа |

Нефтеемкость торф |

а, G' N , г ТН/1 г торфа |

Be, г/г |

ΔBe, % отн. |

||||||

|

при ρ ТН 873,2 кг/м3 |

ΔG' N , % отн. |

при ρ ТН 844,3 кг/м3 |

ΔG' N , % отн. |

при ρ ТН 824,0 кг/м3 |

ΔG' N , % отн. |

при ρ ТН 796,2 кг/м3 |

ΔG' N , % отн. |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Верховой торф |

||||||||||

|

ВСМ-5 |

6,70 |

+4,5 |

6,33 |

+6,2 |

6,15 |

+5,7 |

5,78 |

+9,2 |

9,40 |

-42,5 |

|

ВСМ-5 250 |

7,00 |

6,72 |

6,50 |

6,31 |

5,41 |

|||||

|

ВС-5 |

5,39 |

+6,5 |

5,17 |

+7,9 |

4,66 |

+10,3 |

4,53 |

+12,6 |

8,21 |

-39,0 |

|

ВС-5 250 |

5,74 |

5,58 |

5,14 |

5,10 |

5,01 |

|||||

|

ВФ-5 |

4,22 |

+10,2 |

4,01 |

+10,7 |

3,80 |

+11,1 |

3,72 |

+11,0 |

6,90 |

-33,0 |

|

ВФ-5 250 |

4,65 |

4,44 |

4,22 |

4,13 |

4,62 |

|||||

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

2 ВФ-20 |

2,63 |

+13,7 |

2,36 |

+14,8 |

2,20 |

+15,5 |

1,97 |

+16,8 |

5,24 |

-19,3 |

|

2 ВФ-20 250 |

2,99 |

2,71 |

2,54 |

2,30 |

4,23 |

|||||

|

ВПС-25 |

2,05 |

+29,3 |

1,90 |

+26,3 |

1,78 |

+19,1 |

1,56 |

+28,2 |

4,41 |

-15,6 |

|

ВПС-25 250 |

2,61 |

2,40 |

2,12 |

2,00 |

3,72 |

|||||

|

1 ВПС-35 |

1,94 |

+25,8 |

1,53 |

+35,9 |

1,48 |

+33,1 |

1,40 |

+32,9 |

4,32 |

-18,5 |

|

1 ВПС-35 250 |

2,44 |

2,08 |

1,97 |

1,86 |

3,52 |

|||||

|

Переходный торф |

||||||||||

|

ПШ-20 |

2,29 |

+14,8 |

2,12 |

+16,5 |

1,92 |

+13,5 |

1,75 |

+14,3 |

3,44 |

-11,9 |

|

ПШ-20 250 |

2,63 |

2,47 |

2,18 |

2,00 |

3,03 |

|||||

|

ПОС-30 |

2,23 |

+15,7 |

2,11 |

+16,1 |

2,00 |

+14,5 |

1,85 |

+17,8 |

3,91 |

-12,5 |

|

ПОС-30 250 |

2,58 |

2,45 |

2,29 |

2,18 |

3,42 |

|||||

|

Низинный торф |

||||||||||

|

2 НО-25 |

3,58 |

+17,3 |

3,30 |

+17,6 |

3,11 |

+17,4 |

3,00 |

+17,7 |

4,42 |

-20,6 |

|

2 НО-25 250 |

4,20 |

3,88 |

3,65 |

3,53 |

3,51 |

|||||

|

НД-30 |

3,55 |

+15,5 |

3,46 |

+15,6 |

3,34 |

+15,3 |

3,02 |

+15,9 |

4,04 |

-20,3 |

|

НД-30 250 |

4,10 |

4,00 |

3,85 |

3,50 |

3,22 |

|||||

|

НО-35 |

2,87 |

+15,3 |

2,63 |

+14,1 |

2,51 |

+14,7 |

2,35 |

+14,9 |

4,75 |

-21,7 |

|

НО-35 250 |

3,31 |

3,00 |

2,88 |

2,70 |

3,72 |

|||||

Таблица 3

|

Группа, шифр торфа |

Ботанический состав, содержание растений-торфообразователей, % |

|

Моховая: ВСМ-5, ВСМ-5 250 |

Сфагнум балтикум (60), сфагнум фускум (10), сфагнум магелланикум (10), сфагнум ангустифолиум (10), сфагнум майус (5), пушица (5) |

|

ВС-5, ВС-5 250 |

Сфагнум магеллан. (40), сфагнум папиллоуз (5), сфагнум куспидатум (10), сфагнум фаллакс (10), осока топяная (10), вздутая (5), шейхцерия (5), хвощ (5), гипновые (5), кустарнички (5) |

|

ВФ-5, ВФ-5 250 |

Сфагнум фускум (80), сфагнум ангустиф. (5), сфагнум магелланик. (10), неопр. остатки (5) |

|

2 ВФ-20, 2 ВФ-20 250 |

Сфагнум фускум (70), сфагнум ангустиф. (10), сфагнум магелланикум (10), кустарнички (5) |

|

Травяно-моховая: ВПС-25, ВПС-25 250 |

Пушица (50), сфагнум ангустифолиум (30), сфагнум магелланикум (10), сфагнум фускум (5), кустарнички, сосна (5) |

|

ПОС-30, ПОС-30 250 |

Осока топяная (30), осока вздутая (10), сфагнум фускум (20), сфагнум магелланик. (10), сфагнум ангустифол.(5), пушица многоколосковая (25) |

|

Травяная: ПШ-20, ПШ-20 250 |

Шейхцерия (50), пушица (20), сфагнум субсекундум (10), осока топяная (5), осока вздутая (5), сфагнум магелланикум (5), кустарнички (5) |

|

2 НО-25, 2 НО-25 250 |

Вахта (55), осока топяная (30), осока вздутая (10), хвощ (5), каллиергон (5), древесные остатки, береза (5), неопределенные остатки (5) |

|

1 ВПС-35, 1 ВПС-35 250 |

Пушица (60), сфагнум фускум (15), сфагнум магелланикум (15), сфагнум ангустифолиум (5), кустарнички, сосна (5) |

|

НО-35, НО-35 250 |

Осока вздутая (65), осока топяная (5), хвощ (5), вахта (10), травяные остатки (15) |

|

Древесная: НД-30, НД-30 250 |

Древесина сосны (40), папоротник (25), вахта (10), осока топяная (5), хвощ (10), тростник (10), сфагновые мхи (+) |

На снижение нефтеемкости верхового и низинного воздушно-сухого и термообработанного торфа с ростом его степени разложения влияет степень биохимического распада растений-торфообразователей. Это согласуется с данными [5, 7].

Для воздушно-сухого и термообработанного торфа переходного типа получены более низкие значения, чем для образцов низинного типа, и более приближенные к верховому торфу средней степени разложения (табл. 2).

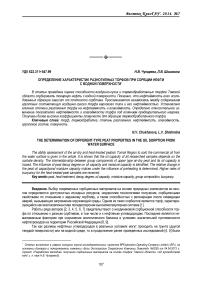

а)

б)

Рис. 1. Влияние степени разложения верхового исходного (а) и термообработанного (б) торфа на нефтеёмкость при сорбции с водной поверхности ТН разной плотности:

1 – ρ = 873,5 кг/м3; 2 – ρ = 844,3 кг/м3; 3 – ρ = 824,0 кг/м3; 4 – ρ = 796,2 кг/м3

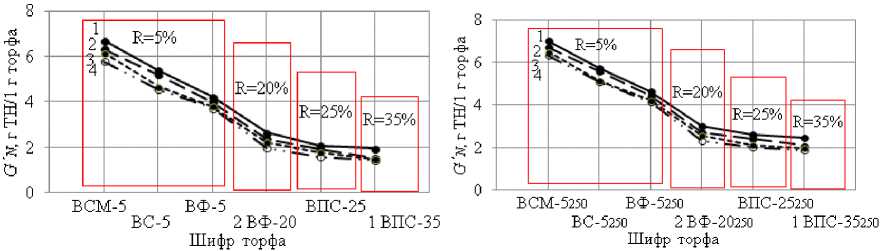

а)

б)

Рис. 2. Влияние степени разложения низинного исходного (а) и термообработанного (б) торфа на нефтеёмкость при сорбции с водной поверхности ТН разной плотности:

1 – ρ = 873,5 кг/м3; 2 – ρ = 844,3 кг/м3; 3 – ρ = 824,0 кг/м3; 4 – ρ = 796,2 кг/м3

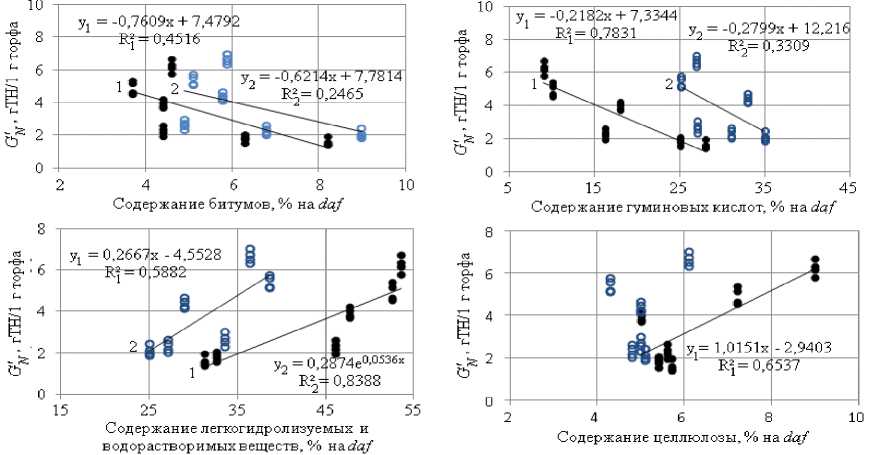

Исходя из ранее установленного влияния некоторых групповых составляющих (ГС) верхового торфа на его нефтеемкость при сорбировании нефти на твердой поверхности [5], проведем анализ для заданных условий эксперимента. Результаты исследований приведены на рис. 3. Получено, что для образцов верхового исходного торфа на показатель G' N при сорбировании нефти с водной поверхности положительно влияет увеличение содержания углеводного комплекса (целлюлозы, водорастворимых и легкогидролизуемых веществ), а отрицательно увеличение содержания гуминовых кислот и битумов, что согласуется с данными [5, 7].

После нагрева верхового торфа сохранилась тенденция положительного влияния ВРВ+ЛГВ на G' N , о чем свидетельствует показатель корреляции R2 = 0,59. Для остальных ГС зависимость не установлена (рис. 4).

Для образцов переходного и низинного как воздушно-сухого, так и термообработанного торфа, корреляции (R2 < 0,4) между отдельными ГС и нефтеемкостью не выявлено (рис. 3–4).

Опираясь на данные [15, 16], возможно объяснить полученное тем, что нагрев торфа в среде собственных газов разложения до температуры 250°С приводит к существенному изменению не только содер- жание группового состава, но и влияет его структуру, тем самым обуславливая целую группу факторов, определяющих те или иные свойства термически модифицированного торфа.

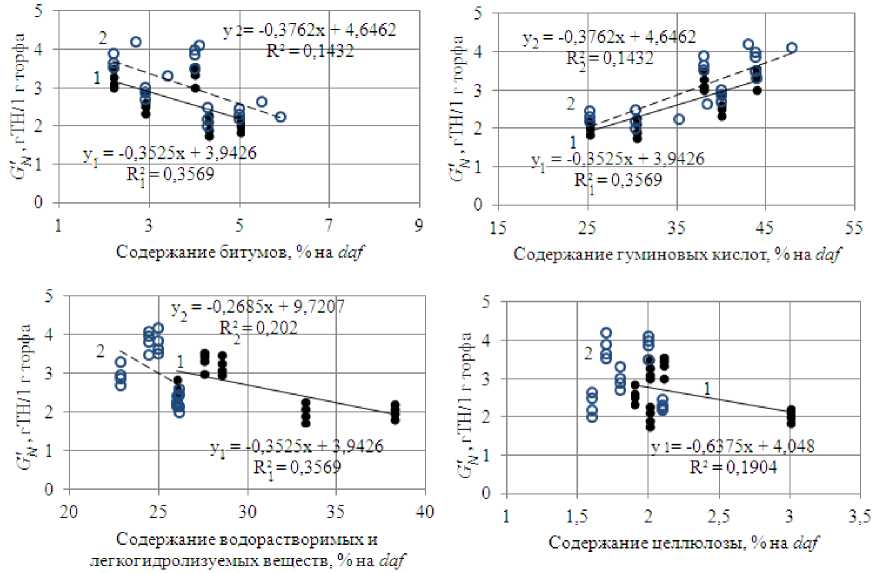

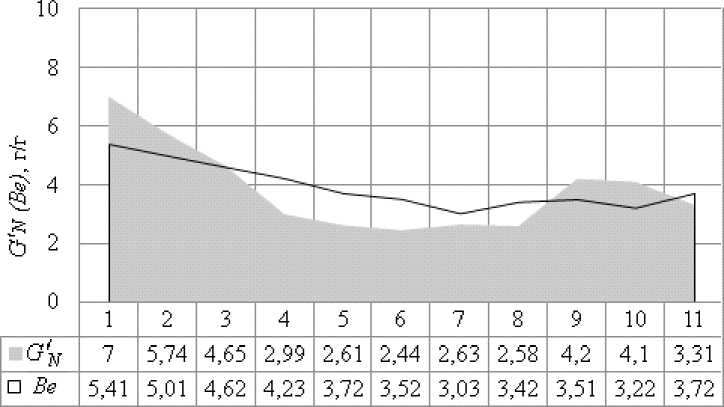

Исследование влагоемкости всех образцов воздушно-сухого торфа показало более высокие значения Be по сравнению с его способностью сорбировать нефтяные углеводороды (рис. 5). Для верхового торфа значения Be находятся в области 4,32–9,40 г воды/1 г торфа (далее – г/г), для торфа переходного и низинного типа – в области 3,44–4,75 г/г (табл. 2).

Рис. 3. Влияние групповых составляющих исходного (1) и термообработанного (2) верхового торфа на нефтеемкость при сорбции с водной поверхности товарной нефти разной плотности от 796,2 до 873,5 кг/м3

Рис. 4. Влияние групповых составляющих исходного (1) и термообработанного (2) переходного и низинного торфа на нефтеемкость при сорбции с водной поверхности товарной нефти разной плотности от 796,2 до 873,5 кг/м3

Приведенные зависимости можно объяснить, опираясь на ряд исследований [1, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24], в которых указано, что большая часть органических компонентов торфа (водорастворимые и легкогидролизуемые вещества, гуминовые кислоты, целлюлоза и негидролизуемый остаток), кроме битумов, характеризуется гидрофильными свойствами за счет содержания в них активных функциональных групп (карбоксильных, гидроксильных, карбонильных, амидных и др.), содержащих атомы водорода, кислорода и азота. Это определяет возможность удерживать молекулы воды за счет ион-дипольных, диполь-дипольных и преимущественно водородных связей. (Согласно [1, 18, 20], энергия водородных связей торфа с водой лежит в пределах от 20 до 60 кДж/моль, что касается других механизмов гидрофилизации торфа, то не исключается взаимодействие молекул воды с веществом торфа за счет дисперсионных сил (энергия связи от 4 до 8 кДж/моль, осмотического взаимодействия – до 2, механических сил – 0,8 кДж/моль.) Например:

Ar – СОО – … Н+ … ОН 2 ;

Ar – С – … Н+ … ОН 2 ;

Ar – О – … Н+ … ОН 2 ;

Ar – СО … Н+ … ОН– и др. [20].

Для образцов верхового, переходного и низинного торфа прослеживается влияние степени разложения: самые высокие показатели Be характерны для воздушно-сухих образцов моховой группы (R = 5 %) – от 6,90 до 9,40. Влагоемкость снижается при увеличении степени деструкции исходного органического вещества торфа (рис. 5), что соответствует описанной в работах [17, 18, 19] разной способности торфа поглощать воду в зависимости от его природы.

После термообработки всех типов торфа сохранилась отмеченная тенденция влияния R на показатель Be (рис. 6), в то время как для нефтеемкости это характерно только для образцов верхового типа.

Термообработка торфа привела к снижению его способности сорбировать воду, что объясняется уменьшением гигроскопических свойств торфа (снижение его влажности), деструкцией углеводного комплекса (водорастворимых и легкогидролизуемых веществ, целлюлозы), увеличением содержания битумов вследствие деполимеризации восков и смол, увеличением негидролизуемого остатка (см. табл. 1). Также, согласно [20], при нагревании свыше 75°С происходит значительное уменьшение удельной поверхности торфа и изменение числа активных центров, доступных молекулам воды, вследствие компактного структу-рообразования.

Рис. 5. Влагоемкость и нефтеемкость разнотипного исходного торфа при сорбции с водной поверхности товарной нефти плотности 873,5 кг/м3

Рис. 6. Влияние степени разложения исходного (1) и термообработанного (2) разнотипного торфа на влагоемкость

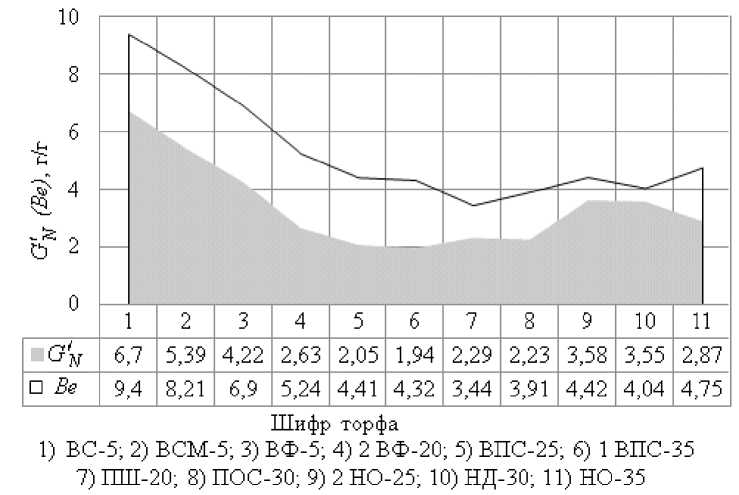

Полученные значения Be для верхового сфагнового ВС-5 250 и сфагново-мочажинного ВСМ-5 250 , низинного осокового 2 НО-25 250 и древесного НД-30 250 торфа имеют меньшую величину в сравнении с G' N при сорбировании с водной поверхности товарной нефти разной плотности (табл. 3) и, в частности, при сорбции нефти плотностью 873,5 кг/м3 (рис. 7).

Шифр торфа

1) ВС-5250; 2) ВСМ-5250; 3) ВФ-5250; 4) 2 ВФ-20250; 5) ВПС-25250; 6) 1 ВПС-35250

7) 1Ш1-20250; 8) ПОС-30250; 9) 2 НО-25250; 10) НД-30250; 11) НО-3 5250

Рис. 7. Влагоемкость и нефтеемкость разнотипного термообработанного торфа при сорбции с водной поверхности товарной нефти плотности 873,5 кг/м3

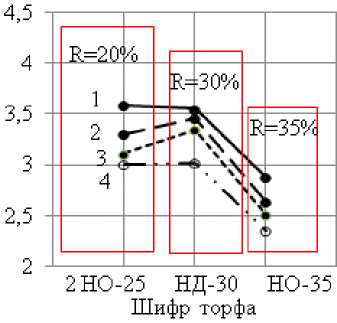

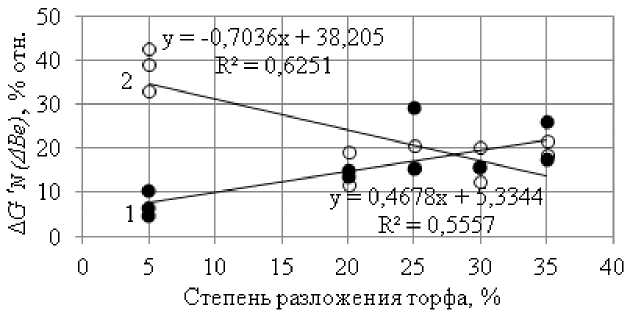

Оценка степени влияния предварительного нагрева торфа на изменение исследованных свойств в сравнении с воздушно-сухим торфом показала, что относительное увеличение нефтеемкости сорбента Δ G' N при сорбции ТН разной плотности находится в пределах от +4,50 до +35,9 % отн. Относительное уменьшение влагоемкости Δ Be составило -11,9– -42,5 % отн. (табл. 2).

Отмечена различная глубина влияния на показатели Δ G' N и Δ Be в зависимости от типа и степени разложения сорбента, подвергнутого термической обработке в среде собственных газов разложения (рис. 8, табл. 5).

Рис. 8. Относительные изменения нефтеемкости (1) и влагоемкости (2) торфа разной степени разложения под влиянием термообработки

Для малоразложившихся нагретых торфов наблюдалось большее увеличение содержания в групповом составе гуминовых веществ (отрицательное влияние которых на нефтеемкость было отмечено выше) и максимальное снижение положительно влияющего на G'N углеводного комплекса (рис. 3). Отсюда одна из причин минимального прироста Δ G' N , % отн.

Влияние термообработки торфа на изменение содержания углеводного комплекса и гуминовых веществ

Таблица 4

|

Шифр торфа |

Групповой состав, % на daf |

|||

|

Углеводный комплекс УК , % на daf |

Δ УК , % отн. |

Гуминовые вещества ГВ , % на daf |

Δ ГВ , % отн. |

|

|

Верховой торф |

||||

|

ВСМ-5 |

62,6 |

-31,9 |

24,6 |

+50,4 |

|

ВСМ-5 250 |

42,6 |

37,0 |

||

|

ВС-5 |

54,7 |

-21,4 |

32,7 |

+12,0 |

|

ВС-5 250 |

43,0 |

36,6 |

||

|

ВФ-5 |

59,8 |

-42,8 |

26,2 |

+72,1 |

|

ВФ-5 250 |

34,0 |

45,1 |

||

|

2 ВФ-20 |

51,7 |

-25,3 |

33,7 |

+24,9 |

|

2 ВФ-20 250 |

38,6 |

42,1 |

||

|

ВПС-25 |

38,0 |

-15,8 |

43,3 |

+6,5 |

|

ВПС-25 250 |

32,0 |

46,1 |

||

|

1 ВПС-35 |

36,0 |

-16,1 |

46,6 |

+7,1 |

|

1 ВПС-35 250 |

30,2 |

49,9 |

||

|

Переходный |

||||

|

ПШ-20 |

35,2 |

-21,3 |

47,6 |

+8,0 |

|

ПШ-20 250 |

27,7 |

51,4 |

||

|

ПОС-30 |

41,2 |

-31,8 |

43,8 |

+14,4 |

|

ПОС-30 250 |

28,1 |

50,1 |

||

|

Низинный |

||||

|

2 НО-25 |

30,5 |

-12,8 |

49,8 |

+4,4 |

|

2 НО-25 250 |

26,6 |

52,0 |

||

|

НД-30 |

29,6 |

-10,8 |

54,5 |

+4,2 |

|

НД-30 250 |

26,4 |

56,8 |

||

|

НО-35 |

27,9 |

-11,8 |

52,7 |

+2,3 |

|

НО-35 250 |

24,6 |

54,0 |

||

Что касается разной глубины изменения влагоемкости торфа при переходе R= от 5 % до 35 %, то только изменением его группового состава объяснить полученное Δ Be невозможно, так как следует учитывать, согласно [18, 20], существенное влияние термического воздействия на его микро- и макроструктуру, величину его удельной поверхности и других факторов, определяющих гидрофильные свойства.

В целом глубина изменения Δ G' N и Δ Be в результате термообработки торфа соответствует следующему: чем выше R, тем в большей степени произошло относительное увеличение нефтеемкости и в меньшей – относительное снижение влагоемкости (табл. 3).

Рассмотрим еще одно свойство торфа, определяющее его сорбционные характеристики, – плавучесть. Воздушно-сухой торф, нанесенный на водную поверхность, в среднем хорошо удерживался на воде от 3 до 7 сут, о чем свидетельствует полученный коэффициент плавучести П i ≥ 0,90 (табл. 6). Далее, по мере увеличения времени контакта с водой, он начинал интенсивно тонуть и через 10 сут П i находится в пределах от 0,62 до 0,78, а через 30 сут – от 0,32 до 0,55.

Термообработка торфа приводит к увеличению коэффициента плавучести: через 10 сут П i ≥ 0,98, через 30 сут – 0,95–1 соответственно.

Влияние термообработки торфа на плавучесть

Таблица 5

|

Шифр торфа |

Коэффициент плавучести торфа на водной поверхности П i |

|||||

|

Время контакта с водой, сут |

||||||

|

1 1 |

2 |

3 1 |

7 |

10 1 |

30 |

|

|

Верховой торф |

||||||

|

ВСМ-5, ВС-5, ВФ-5, ВФ-20, ВПС-25, 1 ВПС-35 |

1 |

От 0,97 до 1 |

От 0,90 до 0,97 |

От 0,90 до 0,93 |

От 0,60 до 0,76 |

От 0,39 до 0,52 |

|

ВСМ-5 250 , ВС-5 250 , ВФ-5 250 , ВФ-20 250 , ВПС-25 250 , 1 ВПС- 35 250 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0,98–1 |

От 0,95 до 1 |

|

Переходный торф |

||||||

|

ПШ-20, ПОС-30 |

1 |

1 |

От 0,95 до 1 |

От 0,92 до 0,95 |

От 0,62 до 0,70 |

От 0,39 до 0,40 |

|

ПШ-20 250 , ПОС-30 250 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Низинный торф |

||||||

|

2 НО-25, НД-30, НО-35 |

1 |

1 |

От 0,98 до 1 |

От 0,90 до 0,98 |

От 0,71 до 0,90 |

От 0,34 до 0,54 |

|

2 НО-25 250 , НД-30 250 , НО-35 250 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

От 0,99 до 0,95 |

Выводы

-

1. При сорбировании товарной нефти разной плотности с водной поверхности более высокие значения нефтемкости получены для верхового торфа моховой группы малой степени разложения.

-

2. Чем выше плотность сорбтива, тем выше значения показателя G' N .

-

3. Отмечено положительное влияние увеличения содержания водорастворимых и легкогидролизуемых веществ, целлюлозы на возрастание нефтеемкости верхового торфа разной степени разложения.

-

4. Для торфа переходного и низинного типа не установлена взаимосвязь между групповым составом и его способностью сорбировать с водной поверхности товарную нефть.

-

5. Термообработка торфа приводит к незначительному увеличению нефтеемкости всех образцов.

-

6. После предварительного нагрева верхового торфа в среде собственных газов разложения до температуры 250°С отмечено положительное влияние водорастворимых и легкогидролизуемых веществ на его сорбционную способность по отношению к товарной нефти разной плотности. Влияние других групповых составляющих на показатель G' N не установлено.

-

7. Для воздушно-сухого и термообработанного торфа верхового и низинного типа при переходе степени разложения от 5 до 35 % показатель G' N снижается.

-

8. Максимальная влагоемкость характерна для верхового торфа моховой группы малой степени разложении.

-

9. Термообработка торфа всех типов привела к снижению показателя Be.

-

10. Установлена разная глубина влияния степени разложения торфа на относительные изменения нефтеемкости и влагоемкости под действием предварительного нагрева: чем выше R, тем больше увеличение показателя ΔG' N и меньше снижение показателя Be Δ.

-

11. Воздушно-сухой торф, нанесенный на водную поверхность, хорошо удерживается на воде от 3 до 7 сут, увеличение времени контакта с водой приводит к снижению коэффициента П i и через 30 сут составляет 0,32–0,55.

-

12. Термообработка торфа до 250°С в вышеуказанных условиях способствует гидрофобизации образцов, о чем свидетельствует коэффициент плавучести П i от 0,95 до 1 через 30 сут после контакта торфа с водой.