Определение индикаторных микроорганизмов для мониторинга инфекционных заболеваний рыб на примере Perca fluviatilis (озеро Арахлей, Забайкальский край)

Автор: Суханова Е.В., Дзюба Е.В., Деникина Н.Н., Михеев И.Е., Матюгина Е.Б., Белькова Н.Л.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Мониторинг

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Многие микроорганизмы-возбудители инфекционных заболеваний рыб являются широко распространенными представителями микробиоценоза воды в естественных водоемах. Проявление их патогенности для рыб связано с изменениями ряда параметров среды обитания и характеристик состояния рыбного населения. Молекулярно-генетические методы на основе полимеразной цепной реакции позволяют корректно определять состав микрофлоры, вызывающей и сопутствующей инфекционным заболеваниям рыб. Проведена молекулярно-генетическая идентификация инфекционных агентов, ставших причиной «аэромоноза» в популяции окуня Perca fluviatilis озера Арахлей (Забайкальский край) в 2009 году. Детектированы генотипы бактерий родов Aeromonas и Flavobacterium, а также представителей рода Saprolegnia, подтверждена комплексная этиология заболевания окуня. Предложены виды ключевых индикаторных микроорганизмов для мониторинга состояния среды обитания и инфекционных заболеваний рыб в озерах Забайкалья.

Мониторинг бактериальных инфекций, индикаторные микроорганизмы, молекулярно- генетическая идентификация

Короткий адрес: https://sciup.org/148199103

IDR: 148199103 | УДК: 504.064.36:574.21+504.062:639.2.03(571.55)

Текст научной статьи Определение индикаторных микроорганизмов для мониторинга инфекционных заболеваний рыб на примере Perca fluviatilis (озеро Арахлей, Забайкальский край)

Характеристика конкретной экологической ситуации. Озеро Арахлей располагается на юге Витимского плоскогорья и принадлежит бассейну оз. Байкал. По уровню продукции органического вещества относится к мезотрофным водоемам [3]. В период с начала 90-х гг. в озере отмечены следующие изменения: значительное сокращение общей площади распространения водной растительности, ограничивающейся глубинами распространения нителлы до 6,0 м [1]; смена у юго-восточного берега формации мхов на чистую формацию зеленой нитчатой водоросли Cladophora aegagropila [9, 13]. Существенные изменения произошли и в зообентоцено-зах: сокращение зоны обитания фитофильных беспозвоночных и увеличение пелофильных [8, 11, 12]. Изменения структуры биоценозов озера Арахлей необходимо рассматривать в комплексе показателей, одним из которых является эвтро-фирование, вызванное природными и антропогенными факторами.

В арахлейской популяции окуня Perca fluviatilis в 2008 г. наблюдалась максимальная биомасса за последние 20 лет [14], а уже в 2009 г. отмечена вспышка аэромоноза окуня [15]. Региональной Госветслужбой Забайкальского края проведены соответствующие экспертизы рыб с подозрением на аэромоноз (ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» экспертизы от 07.04.2009 № 6897/329-334, от 23.04.2009 № 16992/380-386, от 25.03.2009 г. № 115 ФГУЗ «Читинская противочумная станция»).

Сведения о бактериальных инфекциях окуня ограничены, хотя ранее сообщалось о различных микроорганизмах, ассоциированных с этим видом [32, 38 и др.]. В целом инфекционные болезни рыб в естественных условиях регистрируются относительно редко, возможно, по причине быстрой гибели и природной утилизации больных особей [5]. Наиболее часто возбудителями инфекций являются патогенные штаммы бактерий, относящиеся к родам Aeromonas, Cytophaga, Pseudomonas, Vibrio и др. [4]. При этом один и тот же возбудитель может вызывать отличающиеся друг от друга патологические изменения у разных видов рыб и при разных условиях. Для некоторых изолированных штаммов отмечена избирательная патогенность по отношению к определенным видам рыб [33]. Каждый из штаммов может являться причиной заболевания самостоятельно, в ассоциациях друг с другом или другими микроорганизмами [5]. В свою очередь бактерии родов Aeromonas и Pseudomonas способствуют возникновению сходных клинических признаков заболеваний у многих видов рыб.

Ввиду комплексной этиологии инфекционных поражений внешних покровов рыб проведение идентификации микроорганизмов связано с рядом трудностей: 1) возбудители инфекций часто относятся к нормальной микрофлоре водных сообществ и патогенные виды могут успешно «маскироваться» сапрофитными формами этого же или близкого по физиологобиохимическим свойствам рода; 2) для отдельных патогенных микроорганизмов доказана способность переходить в некультивируемое, но жизнеспособное состояние, при этом клетки сохраняют вирулентность; 3) для культивирования некоторых бактерий требуется значительное время. Определение и идентификация таких микроорганизмов возможно только молекулярно-генетическими методами на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). В последнее время показано, что метод является более чувствительным и эффективным, причем использование мультиплексных ПЦР позволяет одновременно детектировать несколько целевых агентов [20, 32, 37]. Прямой анализ маркерных фрагментов геномов позволяет избегать проблем культивирования и неспецифической детекции, а также корректно и быстро выявлять целевые группы микроорганизмов в пробах биологического материала.

Микроорганизмы, вызывающие язвенные поражения внешних покровов рыб, являются широко распространенными и присутствуют в воде в обычном природном окружении. В нормальных условиях водные животные обладают достаточной устойчивостью к заболеваниям. При изменении экологической ситуации в водоемах возникает риск развития бактериальных инфекций гидробионтов, поэтому определение ключевых индикаторных видов региональных патогенных агентов и разработка современных методов проведения их мониторинга является актуальной и важной научной задачей.

Цели настоящего исследования – молекулярно-генетическая идентификация микроорганизмов, вызвавших эпизоотию в популяции окуня озера Арахлей и определение ключевых индикаторных видов микроорганизмов для мониторинга состояния среды обитания гидробионтов.

Материалы и методы. В августе 2009 г. из озера Арахлей взяты 10 экз. окуня с язвенными проявлениями на внешних покровах. Рыб отлавливали жаберными сетями (ячея 12-70 мм). Соскобы с внешних покровов рыб фиксировали лизирующим раствором (наборы РИБО-сорб, ДНК-сорб, «АмплиСенс», Москва), проводили выделение ДНК по модифицированной методике, ПЦР – на консервативных бактериальных праймерах [2]. Для лигирования брали суммарные ампликоны и использовали набор GeneJETTM PCR Cloning Kit (Fermentas) и CaCl2-компетентные клетки Escherichia coli (штамм XL-1) [36]. Анализировали все выросшие колонии. Определение нуклеотидных последовательностей осуществляли на приборе ABI 3130xl (Genetic Analyzer, США) в Межинститутском центре секвенирования ДНК (г. Новосибирск). Для сравнительного и филогенетического анализа данных, полученных нами и зарегистрированных в международной базе EMBL банка, использовали пакеты программ FASTA , ClustalW и Mega v3.1.

Результаты и обсуждение. Доля рыб с язвенными поражениями в августе 2009 г. составляла около 50% от общего улова окуня. У рыб наблюдались кровоточащие язвы диаметром 0,61,5 см и ерошение чешуи по всему внешнему покрову. Молекулярно-генетический анализ со-скобов внешних покровов больных рыб выявил представителей родов Aeromonas (2 генотипа), Flavobacterium (1) и Saprolegnia (1), имеющих сходство с патогенными и условно патогенными микроорганизмами.

Представители рода Aeromonas являются широко распространенными эвригалинными эвритермными бактериями. Многие виды патогенны для позвоночных животных. Заболевания рыб, вызванные Aeromonas spp., в аквакультуре характеризуются высокой летальностью. Наиболее полно изучен «фурункулез» - системная болезнь лососевых рыб, вызываемая Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida [16]. Другие подвиды A. salmonicida вызывают системные и язвенные болезни у многих промысловых видов рыб [24]. Мезофильные аэромонады ( A.

hydrophila, A. caviae и A. sobria ), чаще всего поражают тепловодных прудовых рыб [35]. Клинические симптомы болезни представлены поражениями внешних покровов в хронических состояниях и септицемию (форма сепсиса, при которой наличие патогенных микроорганизмов в крови не сопровождается образованием очагов гнойного воспаления) в случаях острого заболевания.

Ранее заболевание и гибель окуня, вызванные бактериями рода Aeromonas, описаны в

1979 г. в альпийском озере во Франции [33]. От рыб с геморрагическими и язвенными клиническими симптомами был изолирован штамм A. hydrophila, патогенный для окуня и непатогенный для карпа и форели. Патогенный A. sobria явился причиной язвенной болезни окуня в аквакультуре [23]. В Швейцарии заболевания рыб, вызванные первичным инфекционным агентом A. sobria привели к значительным потерям европейского окуня P. fluviatilis в естественных водоемах [38].

lAerononas salmonid da subsp. sabnonicida CECT 8941 (A¥9 87751)

-

— Aeromonas salmonicida subsp. pectlnolytlca DSM 12609 1(AF134065)

Клон Yal-6

---Aeromoms salmonicTda subsp. smiihia CCM 41031 (AJ009859) lAerromosas saimonidda subsp. masoucida JCM7873 1 (AB027542)

' Aeron onas salnomclda subsp. achronogenes NCIMB 11 10 (X60407)

Aeromonas sobria NCIMB 1 2065T (X60412)

p Аегожтas fiuviahs CECT740 1T (FJ230078) Aeromoms aUosaccViarophtla CECT41 99T (S39232)

-

■ Aeroinonas kydrophUa CCM 7232T (DQ207728)

Аегогвоиав kydrophtia subsp. rasas LMG 19707т (AM26 2151)

p Aeromosas trata ATCC 49657т (X 60415)

Asroisosas aquariorum MDC47T (EU085557)

AeroiKonas hydrophiia subsp. dhakensis LMG 19562T (AJ508765)

Asrassoms ichtkksmia DSM 6393T (X71120)

Клон Yal-3

Aeramonas wronii bv. теле™ ATCC 35624 1 (X60414)

।— Asromosassckubertii ATCC 437001 (X60416)

---------Aeramosas slmiae IBS 56874 (AJ53682 1)

----------------------Aeron orcas sharmana GFTSA-6T(DQ013306)

0.005

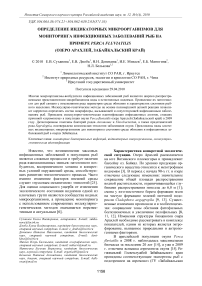

Рис. Бескорневое филогенетическое древо типовых штаммов Aeromonas и последовательностей, полученных из язвенных проявлений на внешних покровах окуня, построенное методом объединения ближайших соседей с использованием пакета программ Mega v3.1. Масштаб соответствует 5 заменам на 1000 п.н. Цифрой указана бутстреп поддержка ветвления кластера типового штамма Aeromonas veronii , рассчитанная по 100 репликам. В скобках указаны номера последовательностей типовых штаммов в базе данных; последовательности, полученные в данной работе, выделены жирным шрифтом.

Мы определили 2 генотипа, имеющие среди ближайших родственников филогенетически удаленные патогенные штаммы аэромонад (см. рис.). Клон Ya1-6 близок A. salmonicida, т.к. его последовательность формирует общий кластер с последовательностями типовых штаммов Aeromonas этого вида, не смотря на отличия в консервативной области 730-752 п.н. (по 16S рДНК A. salmonicida subsp. pectinolytica DSM 12609T, AF134065). Это широко известные патогенные для рыб штаммы, которые вызывают системные и язвенные болезни у многих промысловых видов рыб. Последовательность Ya1-3 кластеризуется с типовыми штаммами Aeromonas ichthiosmia DSM 6393T (X71120) и Aeromonas veronii bv. veronii ATCC 35624T (X60414). Эти штаммы признаны конспецифичными на основе полученных ранее молекулярных данных: филогенетического анализа по гену малой субъединицы РНК [17], ДНК-ДНК гибридизации [27] и результатов AFLP анализа [26]. Штамм A. vero-nii bv. veronii может вызывать геморрагическую септицемию у различных видов рыб [34]. Таким образом, полученные генотипы принадлежат видам аэромонад, мониторинг которых необходимо проводить регулярно для оценки состояния среды обитания водных организмов.

Представители рода Flavobacterium – известные этиологические агенты заболеваний «rainbow trout fry syndrome» (RTFS) и «bacterial cold water disease» (BCWD), вызывающие гибель лососевых Salmonidae [18] и аювых Plecoglossus altivelis [39] рыб в аквакультуре. F. psychrophilum первоначально определен как типичный патоген лососевидных рыб: заболевшие и мертвые рыбы в естественных условиях обитания являются источником распространения и заражения через водную среду обитания. В последнее время этот вид был выделен из воды, водорослей, экскрементов и органического детрита прудовых хозяйств. Кроме того, он отмечен у больных рыб как в аквакультуре: сазана Cypri-nus carpio , линя Tinca tinca , обыкновенного карася Carassius carassius , так и в природных популяциях речного угря Anguilla anguilla , закко Zacco platypus и лососевых [32]. Таким образом, существует несколько известных потенциальных резервуаров этой инфекции. Ранее F. psy-chrophilum культивировали [32] и определяли в ПЦР [28] у окуня в естественных водоемах, но предполагалось, что он является лишь носителем инфекции, т.к. на рыбах не регистрировали патологических проявлений. Активное развитие технологий культивирования окуня в некоторых странах послужило причиной возникновения пристального внимания к этому виду и его потенциальным патогенам. Появились сообщения о выделении и идентификации F. psychrophilum , связанного с некрозом тканей в области рта и со смертностью окуня в условиях аквакультуры [31]. Полученный нами генотип на проанализированном фрагменте гена 16S рРНК полностью совпадает с последовательностями разных штаммов F. psychrophilum . Следовательно, в данном контексте этот вид следует рассматривать как индикаторный и требующий дальнейшей разработки методов его определения и мониторинга.

Семейство Saprolegniaceae (Oomycetes) включает широко распространенные микроскопические водные грибы, которые обычно ведут сапрофитный образ жизни на растениях и животном дебрисе [30]. Представители некоторых видов могут также быть патогенными для растений [29], рыб [21, 40] и ракообразных [22]. Большинство этих видов, принадлежащих родам Achlya, Dictyuchus и Saprolegnia, являются этиологическими агентами микозов рыб. Они являются условно-патогенными организмами, которые вызывают заболевание «сапролегниоз». Заболевание широко распространено в случаях слишком высокой плотности рыбного населения [19]. Сапролегниоз часто сопутствует ряду инфекций и инвазий, осложняя их у травмированных или ослабленных особей. При этом наиболее опасными являются представители комплекса видов S. diclina-S. parasitica, для которых характерно образование вторичных кист и косвенное прорастание в здоровые ткани пораженных рыб. Нам удалось определить генотип, на исследованном участке не отличающийся от S. parasitica, что свидетельствует о существовании потенциальной угрозы массового поражения всего рыбного населения озера Арахлей и позволяет отнести этот вид к индикаторным микроорганизмам.

Следует отметить, что ранее гибель окуня с симптомами аэромоноза наблюдали и в других водоемах этого региона. Так, в 2004 г. в озере Шакша (Ивано-Арахлейские озера) в уловах были отмечены особи со схожими проявлениями на внешних покровах. Аналогичная ситуация в последние годы сложилась и в водоемах Республики Бурятия. В 2002-2003 гг. вспышка аэ-ромоноза зарегистрирована в озерах Еравно-Харгинской системы, в 2004 г. – в озере Гусином. Гибель окуня с похожими клиническими проявлениями описана в Чивыркуйском заливе озера Байкал и в Братском водохранилище [7, 10]. Очевидно, что возбудители аэромо-ноза присутствует в большинстве водоемов, а наличие или отсутствие гибели рыб и ее масштабы зависят в основном от факторов окружающей среды, влияющих на резистентность организма рыб, и сопутствующей микрофлоры. Мы определили комплексную этиологию этого заболевания и считаем, что все три агента Aero-monas , Flavobacterium и Saprolegnia являются ключевыми видами индикаторных микроорганизмов для мониторинга состояния среды обитания и инфекционных заболеваний рыб в озерах Забайкалья и республики Бурятия, основанного на современных, быстрых и эффективных методах.

Работа выполнена в рамках программы РАН № 26, подпрограммы 1, проект 26.13.

Список литературы Определение индикаторных микроорганизмов для мониторинга инфекционных заболеваний рыб на примере Perca fluviatilis (озеро Арахлей, Забайкальский край)

- Базарова, Б.Б. Структура и продуктивность растительности водных экосистем Восточного Забайкалья (на примере бассейна реки Хилок). Автореф. дисс. канд. биол. наук. Улан-Удэ, 2003. -18 с.

- Белькова, Н.Л. Введение в молекулярную экологию микроорганизмов: Учебно-методическое пособие/Н.Л. Белькова, А.М. Андреева. -Ярославль: Изд-во ООО «Принтхаус», 2009. -91 с.

- Бондарева, Е.И. Первичная продукция Ивано-Арахлейских озер/Е.И. Бондарева, Б.А. Шишкин//Зап. Заб. фил. Геогр. общ-ва СССР. -Чита, 1972. -Вып. 80. -С. 42-62.

- Васильков, Г.В. Болезни рыб: Справочник. Под ред. В.С. Осетрова. 2-е изд./Г.В. Васильков, Л.И. Грищенко, В.Г. Енгашев и др. -М.: Агропромиздат, 1989. -288 с.

- Гаевская, А.В. Паразиты и болезни морских и океанических рыб в природных и искусственных условиях. -Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2004. -237 с.

- Дзюба, Е.В. Современные подходы и методология экологического мониторинга в условиях водоема и в аквакультуре/Е.В. Дзюба, Н.Л. Белькова, Н.В. Деникина и др.//Известия Самарского научного центра РАН. -2009. -Т. 11, № 1. -С. 466-471.

- Елизов, В.И. Аэромоноз в регионе Байкала//Биоразнообразие экосистем Внутренней Азии: Тез. Всеросс. конф. с межд. уч. -Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2006. -Т. 2. -С. 151-154.

- Итигилова, М.Ц. Современное состояние зообентоса озера Арахлей (Забайкалье)/М.Ц. Итигилова, П.В. Матафонов//Проблемы воды и водных ресурсов на рубеже третьего тысячелетия: Материалы межд. конф. -Томск: Изд-во НТЛ, 2000. -С. 548-550.

- Куклин, А.П. Фитопланктон, водоросли обрастаний и первичная продукция органического вещества//Ивано-Арахлейский заказник: природно-ресурсный потенциал. Чита: Поиск, 2002. -С. 80-84.

- Купчинский, А.Б. Состояние ихтиофауны водохранилищ Ангары/А.Б. Купчинский, Е.С. Купчинская//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. -2006. -Т. 48, № 2. -С. 56-61.

- Матафонов, П.В. Зообентос/П.В. Матафонов, Д.В., Матафонов//Ландшафтное и биологическое разнообразие бассейна реки Хилок: Опыт изучение и управления. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002а. -С. 110-116.

- Матафонов, П.В. Зообентос озера Арахлей/П.В. Матафонов, Д.В. Матафонов//Ивано-Арахлейский заказник: природно-ресурсный потенциал территории. -Чита: Поиск, 2002б. -С. 89-96.

- Матафонов, П.В. Сообщества зообентоса водоросли Cladophora aegagropila в озере Арахлей/П.В. Матафонов, Д.В. Матафонов, А.П. Куклин//Озера холодных регионов: Материалы межд. конф. Ч. 2 -Якутск: изд-во Якутского ун-та, 2000. -С. 127-136.

- Михеев, И.Е. Факторы риска для популяции окуня Perca fluviatilis (озеро Арахлей, Забайкальский край)/И.Е. Михеев, Е.Б. Матюгина//В печати.

- Михеев, И.Е. Новые факторы риска для рыбных ресурсов в бассейне Верхнего Амура (Забайкалье)//Третьи Дружининские чтения: Комплексные исследования в бассейне реки Амур: Мат. науч. конф. -Хабаровск: ДВО РАН, 2009. -кн. 2. -С. 225-228.

- Austin, B. Progress in understanding the fish pathogen Aeromonas salmonicida//Trends in Biotechnology. -1997. -V. 15. -P. 131-134.

- Collins, M.D. Aeromonas enteropelogenes and Aeromonas ichthiosmia are identical to Aeromonas trota and Aeromonas veronii, respectively, as revealed by small-subunit rRNA sequence analysis/M.D. Collins, A.J. Martinez-Murcia, J. Cai//Int. J. Syst. Bacteriol. -1993. -V. 43. -P. 855-856.

- Dalsgaard, I. Virulence mechanisms in Cytophaga psychrophila and other Cytophaga-like bacteria pathogenic for fish//Annu. Rev. Fish. Dis. -1993. -V. 1. -P. 127-144.

- De Kinkelin, P. Précis de pathologie des poissons/P. De Kinkelin, C. Michel, P. Ghittino//Institut National de la Recherche Agronomique -OIE, Paris, 1985. -348 pp.

- Del Cerro, A. Simultaneous detection of Aeromonas salmonicida, Flavobacterium psychrophilum, and Yersinia ruckeri, three major fish pathogens, by multiplex PCR/D. del Cerro, I. Marquez, J.A. Guijarro//Appl. Environ. Microbiol. -2002. -V. 68. -P. 5177-5180.

- Denis, A. Saprolegniales de poissons. Epidémiologie, thérapie, biotaxonomie//Thèse. Université Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, 1985. -136 pp.

- Dieguez-Uribeondo, J. Adaptation to parasitism of some animal pathogenic Saprolegniaceae. Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 1995. -83. ISBN 91-554-3527-0. -122 p.

- Goldschmidt-Clermont, E. Identification of bacteria from the normal flora of perch, Perca fluviatilis L., and evaluation of their inhibitory potential towards Aeromonas species/E. Goldschmidt-Clermont, T. Wahli, J. Frey, S.E. Burr//J. Fish Dis. -2008. -V. 31. -P. 353-359.

- Gudmundsdottir, B.K. Infections by atypical strains of the bacterium Aeromonas salmonicida//Icel. Agr. Sci. -1998. -V. 12. -P. 61-72.

- Hastein, T. Bacterial vaccines for fish -an update of the current situation worldwide/T. Hastein, R. Gudding, O. Evensen//Dev. Biol. -2005. -V. 121. -P. 55-74.

- Huys, G. High-resolution genotypic analysis of the genus Aeromonas by AFLP fingerprinting/G. Huys, R. Coopman, P. Janssen, K. Kersters//Int. J. Syst. Bacteriol. -1996 -V. 46. -P. 572-580.

- Huys, G. New DNA-DNA hybridization and phenotypic data on the species Aeromonas ichthiosmia and Aeromonas allosaccharophila: A. ichthiosmia Schubert et al. 1990 is a later synonym of A. veronii Hickman-Brenner et al. 1987/G. Huys, P. Kampfer, J. Swings//Syst. Appl. Microbiol. -2001. -V. 24. -P. 177-182.

- Izumi, S. Detection and identification of Flavobacterium psychrophilum from gill washings and benthic diatoms by PCR-based sequencing analysis/S. Izumi, H. Fujii, F. Aranishi//J. Fish Dis. -2005. -V. 28. -P. 559-564.

- Larsson, M. Pathogenicity, morphology and isozyme variability among isolates of Aphanomyces spp. from weeds and various crop plants//Mycol. Res. -1994. -V. 98. -P. 231-240.

- Liu, C. On the ecology of the Saprolegniaceae/C. Liu, P.A. Volz//Phytologica. -1976. -V. 34. -P. 209-230.

- Lonnstrom, L.-G. Flavobacterium psychrophilum associated with mortality of farmed perch, Perca fluviatilis L./L.-G. Lonnstrom, M.L. Hoffren, T. Wiklund//J. Fish Dis. -2008. -V. 31. -P. 793-797.

- Madetoja, J. Occurrence of Flavobacterium psychrophilum in fish-farming environments/J. Madetoja, I. Dalsgaard, T. Wiklund//Dis. Aquatic Organ. -2002. -V. 52. -P. 109-118.

- Michel, C. A bacterial disease of perch (Perca fluviatilis L.) in an alpine lake: isolation and preliminary study of the causative organism//J. Wildl. Dis. -1981. -V. 17. -P. 505-510.

- Rahman, M. Identification and characterization of pathogenic Aeromonas veronii Biovar Sobria associated with epizootic ulcerative syndrome in fish in Bangladesh/M. Rahman, P. Colque-Navarro, I. Kühn et al.//Appl. Environ. Microbiol. -2002, V. 68. -P. 650-655.

- Roberts, R.J. Mycotic aspects of epizootic ulcerative syndrome (EUS) of Asian fishes/R.J. Roberts, L.G. Willoughby, S. Chinabut//J. Fish Dis. -1993. -V. 16. -P. 169-183.

- Sambrook, J. Molecular Coning. A laboratory Manual. Vol. 2/J. Sambrook, E.F. Fritsch, T. Maniatis. -Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. -345 pp.

- Tiirola, M. Diagnosis of flavobacteriosis by direct amplification of rRNA genes/M. Tiirola, E.T. Valtonen, P. Rintamaki-Kinnunen, M.S. Kulomaa//Dis. Aquatic Organ. -2002. -V. 51. -P. 93-100.

- Wahli, T. Aeromonas sobria, a causative agent of disease in farmed perch, Perca fluviatilis L./T. Wahli, S.E. Burr, D. Pugovkin et ak.//J. Fish Dis. -2005. -V. 28. -P. 141-150.

- Wakabayashi, H. A study on serotyping of Cytophaga psychrophila isolated from fishes in Japan/H. Wakabayashi, T. Toyama, T. Iida//Fish Pathol. -1994. -V. 29. -P. 101-104.

- Willoughby, L.G. Saprolegnias of salmonid fish in Windermere: a critical analysis//J. Fish Dis. -1978. -V. 1. -P. 51-67.