Определение эффективности методов рекультивации загрязнённых нефтью почв

Автор: Мелехина Е.Н., Маркарова М.Ю., Анчугова Е.М., Щемелинина Т.Н., Канев В.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (27), 2016 года.

Бесплатный доступ

Подобран комплекс параметров для оценки эффективности методов рекультивации загрязнённых нефтью почв в условиях европейской Субарктики. Это параметры, характеризующие интенсивность процессов трансформации нефтепродуктов в почве, а также динамику разнообразия почвенной биоты. Показано, что эффективна рекультивация с применением биопрепаратов, которая способствует более быстрому восстановлению почвы, чем агрохимическая рекультивация и механическое удаление нефти.

Нефтяное загрязнение, методы рекультивации, нефтепродукты, микробоценоз, фитоценоз, зооценоз, европейская субарктика

Короткий адрес: https://sciup.org/14992848

IDR: 14992848 | УДК: 631.445.1:504.53.054:574.42:631.467

Текст научной статьи Определение эффективности методов рекультивации загрязнённых нефтью почв

Для Европейского Севера России, региона промышленной добычи нефти, актуальна проблема нефтяных загрязнений. В результате аварий при добыче, транспортировке и переработке нефти происходит загрязнение природных биоценозов. С целью восстановления загрязнённых нефтью почв проводят их рекультивацию [1]. Подбор эффективных мероприятий по устранению последствий нефтяных загрязнений – важная задача научных ис- следований. Коллективом авторов настоящего сообщения разработан оригинальный метод комплексного мониторинга и оценки состояния загрязнённых нефтью почв [2–5]. Он включает в себя мониторинг биотических компонентов экосистем: мик-робоценоза, фитоценоза и зооценоза, наряду с мониторингом абиотических параметров: содержания в почве нефтепродуктов, алифатических (н-алканы) и полициклических ароматических углеводородов

(ПАУ). Цель настоящей работы: показать опыт оценки эффективности методов рекультивации почв с нефтяным загрязнением в условиях европейской Субарктики.

Материал и методы

Исследования проведены в условиях Субарктики европейской части России, в Усинском р-не Республики Коми. Район исследований расположен в подзонах лесотундры и крайнесеверной тайги [6]. Тип климата – умеренно-континентальный. Среднегодовая температура составляет - 4°C; средняя температура января – от -18 до -20°C, июля +14°C. Снежный покров удерживается 210 дней в году, с третьей декады октября до начала июня [7]. Основная часть территории района относится к Печоро-Усинскому округу болотно-подзолистых, глееподзолистых, тундрово-болотных и болотных торфяных почв [8]. Результаты показаны на примере участка рекультивации № 20, который расположен в зоне деятельности нефтедобывающего предприятия ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», на территории Возейского нефтяного месторождения (66 ° 37 ' 40 " N, 57 ° 07 ' 56 " E). Объекты исследования - почвы торфяно-болотные верховые (Fibric Histosols (Dystric)) с водозастойным режимом техногенно-нарушенного ландшафта. Торф болот по всему профилю кислый (рН водной вытяжки 3.7 – 4.3). Аварийный разлив нефти произошел в 1996 г.; слой торфа был пропитан нефтью на глубину 1.0–1.5 м. В 2002 г. заложен полевой эксперимент по оценке эффективности биопрепаратов и агрохимических методов рекультивации для очищения почв от нефти в условиях Субарктики. Разные методы были опробованы на опытных площадках, размером 0,2 га каждая. Биорекультивацию проводили с целью активизации процессов микробиологического окисления нефти. Предварительно выполнена также техническая рекультивация: частичное осушение участка дренажными каналами и сбор нефти, фрезерование почвы на глубину 30 – 40 см [1]. Исходная концентрация нефти в почве опытных площадок различна (от 87 до 465 мг/г).

В настоящем сообщении представлено сравнение методов рекультивации с применением биопрепаратов «Универсал» и «Родер», агрохимических методов, а также только механической уборки нефти (контроль) [1]. Биопрепарат «Универсал» разработан на основе нефтеокисляющих микроорганизмов (дрожжи Rhodotorula glutinis и бактерии Rhodococcus sp.), выделенных из загрязненных почв месторождений Республики Коми. Препарат разработан в Институте биологии Коми научного центра УрО РАН [9, 10]. Биопрепарат «Родер» состоит из бактерий-деструкторов нефти Rhodococcus ruber и Rhodococcus erythropolis; разработан на химическом факультете Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова [11, 12]. При закладке в почву биопрепаратов производили одновременное внесение комплексных минеральных удобрений; после этих мероприятий проводили фрезерование почвы на глубину до 30 см. Агрохимическая обработка почвы включала внесение минеральных удобрений и доломитовой муки одновременно с фрезерованием [1].

На опытных площадках проведён посев многолетних трав: на площадке «Универсал» – щучки дернистой ( Deschampsia cespitosa ), на площадке «Родер» – двукисточника тростниковидного ( Phala-roides arundinacea ) и тимофеевки луговой ( Phleum pratense ), на площадке «агрохимические методы» – многолетней травосмеси и овса посевного ( Avena sativa ). На контрольной площадке выполнена только техническая рекультивация; биопрепараты и удобрения не вносили, посев трав не проводили.

Фоновое растительное сообщество – ивово-ерниковое осоково-хвощёвое болото с торфяно-болотной почвой, которое располагалось вблизи загрязнённого участка в сходных экотопических условиях.

Определяли общую численность микроорганизмов. Проводился прямой учёт микроорганизмов-нефтедеструкторов [13–15]. От функциональной активности микробного пула зависит ферментативная активность почвы [9], которая является объективным показателем биологической активности почвы. На основании исследований, проведённых ранее, из показателей ферментативной активности были выбраны каталазная и дегидрогеназная, которые проявили индикационные свойства в условиях загрязнённых нефтью почв Европейского Севера [9, 16, 17]. Активность окислительно-восстановительных ферментов определяли по методам, описанным Ф.Х.Хазиевым [18]. Использовали интегральный индекс ферментативной активности (GMea), который отражает интенсивность биохимических процессов в почве [5].

Особенности динамики фитоценоза оценивали по данным общего проективного покрытия (ОПП) и видовому составу растений.

Биоиндикаторами загрязнений природных экосистем являются комплексы почвенных беспозвоночных и отдельные таксономические группы животных [19–22]. Почвенные беспозвоночные реагируют на нарушения среды обитания перестройкой состава и структуры группировок, изменением численности, снижением разнообразия. Мониторинг почвенного зооценоза основан на предложенной нами модели восстановительной сукцессии микрофауны после нефтяного загрязнения [23–25]. Сукцессию микрофауны мы подразделили на три этапа. На первом этапе в структуре группировок преобладают по обилию двукрылые (Diptera), на стадии личинки, и мезостигматические клещи (Mesostigmata); представлено небольшое число таксономических групп беспозвоночных (две – три). Биомаркерами второго этапа являются коллемболы (Collembola). Третий этап связан с появлением панцирных клещей (орибатид) (Oribatida); их обилие в ходе сукцессии возрастает; структура группировок микрофауны приближается к фоновой. В ходе демутации возрастает плотность населения, увеличивается число таксонов беспозвоночных; изменяется трофическая структура группировок, а именно: уменьшается доля хищников, увеличивается доля сапрофагов, происходит смена доминирующих так- сонов этой трофической группы. Соответствие группировок микрофауны тому или иному этапу сукцессии определяли на основе индикационных параметров. Как показали проведённые ранее исследования [4, 24, 25], индикационными являются параметры, характеризующие структуру группировок беспозвоночных, это число таксономических групп, относительное обилие индикаторных таксонов микрофауны (%); обилие и таксономический состав трофических групп: хищников и сапрофагов, а также плотность населения микроартропод.

Пробы на микрофауну отбирали в летний период в 12-кратной повторности в каждой серии; размером 5х5 см (площадью 0,0025 м2), глубиной 10 см каждая. Извлечение беспозвоночных из почвенных проб осуществляли в лабораторных условиях с помощью термоэклекторов Берлезе-Тулль-грена. Проводили учёт всех представителей микрофауны – животных, размеры которых составляют от 0.1 до 2–3 мм [26]. В сборах это были клещи разных таксонов (панцирные, мезостигматические, про-стигматические, акаридиевые), коллемболы, личинки и имаго насекомых разных отрядов (двукрылых, жесткокрылых и др.).

Определяли плотность населения микроарт-ропод (экз./м2) [26]. Относительное обилие таксонов, или индексы доминирования таксонов, рассчитывали по Ю.А. Песенко [27]. Трофические группы беспозвоночных названы по Б.Р. Стригановой [28]. Группу сапрофагов в сборах составляли личинки двукрылых, панцирные клещи, коллемболы и другие; группу хищников – главным образом мезостиг-матические клещи.

Уточняли общее содержание в почве нефтепродуктов, а также алифатических ( н -алканы) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Углеводороды из почвенных образцов выделяли по методике, описанной Д.Н. Габовым с соавторами [29]. Качественное и количественное содержание н- алканов и ПАУ в почвенных образцах определяли методом хромато-масс-спектрометрии на хромато-масс-спектрометре Trace DSQ (Ther-mo); полиаро-матических углеводородов – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со спек-трофлуориметрическим детектированием на оборудовании ЦКП "Хроматография" Института биологии Коми НЦ УрО РАН [30].

Анализировали кривые распределения н -ал-канов в сочетании с индексом CPI (carbon preferen-се index), который показывает соотношение н -ал-канов антропогенного и биогенного происхождения и является математическим выражением модели распределения н -алканов [31]. Применён индекс техногенности ПАУ (Ит ПАУ), который показывает соотношение углеводородов техногенного (пирен и флуорантен) и природного (фенантрен и хризен) генеза [32]. Указанные показатели отражают динамику трансформации нефти в почве и вклад в неё биологических процессов.

Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2010. Использовали t-критерий Стьюдента и расчет доверительных интервалов средних арифметических значений. Достоверность различий плотности населения микроартропод определяли с помощью теста Манна-Уитни при уровне значимости p < 0.05 в программе PAST V 3.0 [33].

В работе показано применение представленного комплекса параметров на примере экспериментального участка через четыре года (2006 г.), семь (2009 г.) и 12 лет (2014 г.) после рекультивации.

Результаты и обсуждение

Через четыре года после рекультивации на площадках с применением биопрепаратов сформировались травянистые фитоценозы из сеяных злаков; на площадке «Родер» доминантами были тимофеевка луговая ( Phleum pratense ) и двукисточник тростниковидный ( Phalaroides arundinacea) (рис. 1),

Рис. 1. Злаковое сообщество с доминированием тимофеевки луговой на площадке «Родер» в 2006 г.

на площадке «Универсал» – щучка дернистая ( Deschampsia cespitosa ). Общее проективное покрытие травянистого яруса на обеих площадках было относительно высоким – 60-70%. Из соседних биоценозов заселились различные пионерные сорные растения (рис. 2). В основном это однолетние

Рис. 2. Пионерные сорные виды (трёхрёберник непахучий, щавель кисловатый, иван-чай узколистный) на площадке «Родер» в 2006 г.

травы трёхрёберник непахучий ( Tripleurospermum perforatum ), бородавник обыкновенный ( Lapsana communis ), пупавка красильная ( Anthemis tinctoria ), лапчатка норвежская ( Potentilla norvegica ), звездчатка злачная ( Stellaria graminea ), а также некоторые многолетние – щавель кисловатый ( Rumex acetosella), иван-чай узколистный ( Chamaenerion angustifo-lium ). Они произрастали в виде отдельных куртин. Древесных растений не было обнаружено. Присутствовали также пятна, полностью лишенные растений, которые занимали до 30–35% опытных площадок.

На площадке «агрохимические методы» сформировалось тимофеевково-разнотравное травянистое сообщество с доминированием тимофеевки луговой, общее проективное покрытие – около 80%. Овёс посевной не обнаружен на площадке. Произрастали различные пионерные сорные виды. Лиственные и хвойные породы деревьев и кустарников на данной площадке отсутствовали.

Через 12 лет после рекультивации (2014 г.) на площадке «Родер» общее проективное покрытие травянистого яруса не изменилось, по сравнению с 2006 г. Изменились доминирующие виды в составе травостоя (рис. 3). Тимофеевка луговая выпала из состава доминантов, присутствовала с очень ма-

Рис. 3. Злаковое сообщество с доминированием дву-кисточника тростниковидного на площадке «Родер» в 2014 г.

Рис. 4. Сосна обыкновенная на площадке «Родер» в 2014 г.

лым обилием; доминантом был двукисточник тростниковидный, содоминантами – полевица гигантская (Agrostis gigantea) и щучка дернистая, которые внедрились на данную площадку с соседних территорий. Изменился видовой состав фитоценоза: пионерные сорные виды сменились на луговые и болотные виды местной флоры (злаки, осоки, пушицы). Появились молодые древесные растения, которые в 2006 г. не были зарегистрированы; это сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и лиственница сибирская (Larix sibirica) (рис. 4, 5).

На площадке "Универсал" незначительно увеличилось общее проективное покрытие травянистого яруса (с 60–70 до 70–80%); доминирующий вид остался тот же – щучка дернистая, немного увеличив обилие. Было отмечено обеднение видового состава фитоценоза в связи с тем, что произошло

Рис. 5. Лиственница сибирская на площадке «Ро-дер» в 2014 г.

выпадение из состава травостоя пионерных сорных видов, а также некоторых злаков (тимофеевки луговой). В то же время луговые и болотные виды не внедрились в данный фитоценоз. Древесные растения не были обнаружены. Данный факт можно объяснить тем, что щучка дернистая обычно образует плотный сплошной покров из дерновин, тем самым препятствует проникновению на участок других видов растений.

В целом на двух площадках с биопрепаратами через 12 лет после рекультивации незначительно увеличилось общее проективное покрытие травянистого яруса, мозаичность фитоценозов была менее выражена, общая площадь пятен, лишенных растений, уменьшилась. Большинство пионерных сорных видов растений – трёхрёберник непахучий, бородавник обыкновенный, пупавка красильная, лапчатка норвежская, звездчатка злачная – выпали из травостоя или имели очень малое обилие. На площадке «Родер» они были замещены многолетними луговыми и болотными видами, которые заселились из ближайших фоновых луговых, болотных и лесных участков. Это вейник лапландский ( Calama-grostis lapponica ), мятлик луговой ( Poa pratensis ), кульбаба осенняя ( Leontodon autumnalis ), осока пепельно-серая ( Carex cinerea ), осока бутыльчатая ( Carex rostrata ), осока топяная ( Carex limosa ), пушица влагалищная ( Eriophorum vaginatum), пушица рыжеватая ( Eriophorum russeolum ) и другие.

На площадке «агрохимические методы» к 2014 г. общее проективное покрытие травянистого яруса незначительно уменьшилось. Изменились доминирующие виды в составе травостоя. Тимофеевку луговую сменила полевица гигантская; содоминирующим видом был двукисточник тростниковидный. Оба эти вида, очевидно, внедрились с соседних площадок. Изменился общий видовой состав фитоценоза: пионерные сорные виды сменились на луговые и болотные, что приближало состояние растительности на площадке к фоновому. Кроме того, здесь появились древесные растения в виде небольших кустов березы пушистой ( Betula pubescens ) и ивы филиколистной ( Salix phylicifolia ). Сукцессия фитоценоза на данной площадке имела сходство с сукцессией на площадке «Родер».

На контрольной площадке после удаления нефти происходило самовосстановление фитоценоза. Через четыре года после рекультивации растения здесь отсутствовали. В последующие годы произошло зарастание в основном видами естественной растительности – луговыми и болотными травянистыми растениями, болотными кустарничками, которые отсутствовали на площадках, где происходил посев трав, среди них пушица многоколосковая ( Eriophorum polystachion ), пушица влагалищная ( Eriophorum vaginatum) , осока плетевидная ( Carex chordorrhiza ), черника ( Vaccinium myrtillus ), голубика ( Vaccinium uliginosum ), водяника гермафродитная ( Empetrum hermaphroditum ), плаун булавовидный ( Lycopodium clavatum ) (рис. 6). Также здесь были отмечены различные кустарники и деревья. Сорные пионерные виды отсутствовали. Общее проективное покрытие травянистого яруса

Рис. 6. Сообщество контрольной площадки с доминированием пушицы влагалищной в 2014 г.

составляло около 30%, что было значительно меньше, чем на площадках биорекультивации. Был развит моховой покров из различных зеленых мхов, с проективным покрытием около 10–15%.

В связи с тем, что на контрольной площадке растения появились значительно позже, чем на других опытных площадках, и в период наблюдений отмечалось самое низкое проективное покрытие травянистого яруса, можно предположить, что восстановление фитоценоза будет здесь более длительным, чем на площадках биорекультивации. В перспективе восстановится растительное сообщество, близкое к фоновому.

На основании данных о динамике растительного сообщества на площадках рекультивации можно заключить, что биорекультивация с посевом трав и внесением биопрепаратов способствует более быстрому восстановлению фитоценоза, чем просто механическое удаление нефти. Можно прогнозировать, что на площадке «Родер» фитоценоз, близкий к фоновому, восстановится быстрее, чем на площадке «Универсал», на которой щучка дернистая будет препятствовать заселению почвы другими видами растений. Видимо, фитоценоз площадки «Универсал» будет долгое время оставаться травянистым с единичными древесными растениями, в то время как на площадке «Родер» будет развит молодой древостой.

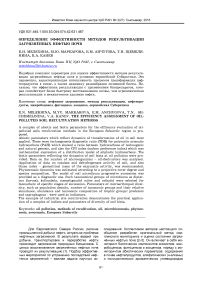

По значениям общей численности микроор-ганизмов-нефтедеструкторов и среднего геометрического ферментативной активности (GMea) можно было судить о влиянии различных технологий, применённых для очистки почв от нефтепродуктов. Зарегистрировано увеличение общей численности микроорганизмов (рис. 7) и, как следствие, увеличение значений интегрального индекса ферментативной активности GMea [5] при использовании биопрепаратов. Применение только агрохимических методов и механической обработки почвы приводило к незначительному ускорению биохимических и микробиологических процессов в загрязнённой нефтью почве.

Доминирующей таксономической группой беспозвоночных в фоновом сообществе выступили пан-

Рис. 7. Общее число микроорганизмов в почве опытных площадок (2009 г.).

(1 – контроль, 2 – агрохимические методы, 3 – «Универсал», 4 – «Родер», 5 – фон).

цирные клещи (Oribatida). Их относительное обилие, по наблюдениям 2009 г., составляло около 60 %. В состав доминантов входили также коллемболы (14,7 %) и личинки двукрылых (13,2 %); общее обилие сапрофагов составляло более 90 %. Доминирование по обилию трофической группы сапрофагов характерно для группировок микрофауны в ненарушенных сообществах крайнесеверной тайги [34].

Через семь лет после рекультивации (2009 г.) на площадках «Универсал» и «Родер» были обнаружены панцирные клещи (орибатиды) с невысоким обилием. Группировки беспозвоночных с участием орибатид в структуре населения соответствовали начальным стадиям третьего этапа сукцессии микрофауны. На площадке с агрохимическими методами рекультивации орибатиды отсутствовали; преобладающими по обилию были коллемболы (более 65 %), на основании чего для зооценоза этой опытной площадки был определён второй этап сукцессии. Группу сапрофагов дополняли личинки двукрылых (18,4 %). Группировка микрофауны контрольной площадки (техническая рекультивация) характеризовалась доминированием по обилию хищников – мезостигматических клещей (около 72 %); она отнесена к первому этапу сукцессии. Таким образом, группировки микрофауны на площадках с биопрепаратами по структуре соответствовали более позднему этапу сукцессии, по сравнению с площадками «агрохимические методы» и «контроль».

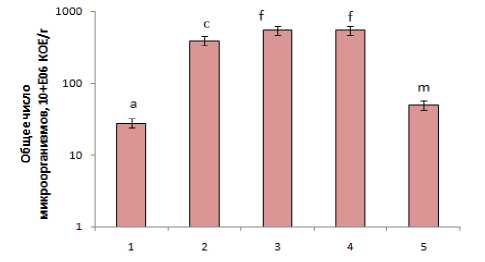

Плотность населения микрофауны на площадках «Универсал» и «Родер» (58100±13377 и 65400±31661 экз./м2 соответственно) была близка к фоновой (59500±10118 экз./м2) (рис. 8). В то же время на площадках с агрохимическими методами и механической уборкой нефти (контроль) плотность населения беспозвоночных оказалась достоверно ниже, чем на площадках с биопрепаратами, и имела сходные значения (3680±772 и 3470±926 экз./м2 соответственно).

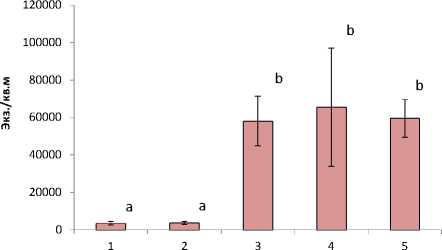

Индекс техногенности ПАУ отмечался наиболее низким на площадках «Универсал» и «Ро-дер» и был близок к фоновому значению (рис. 9). Следовательно, разрушение техногенных ПАУ в почве с биопрепаратами шло более интенсивно, по сравнению с опытными площадками «агрохимические методы» и «контроль».

Рис. 8. Плотность населения почвенных беспозвоночных, экз./м2 на опытных площадках (2009 г.). (1 – контроль, 2 – агрохимические методы, 3 – «Универсал», 4 – «Родер», 5 – фон).

Рис. 9. Значения индекса техногенности ПАУ (Ит ПАУ) для опытных площадок (2009 г.).

(1 – контроль, 2 – агрохимические методы, 3 – «Универсал», 4 – «Родер», 5 – фон).

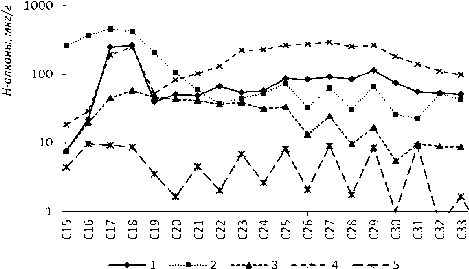

Для площадок «контроль» и «агрохимические методы» определена антропогенная модель распределения нормальных алканов с преобладанием низкомолекулярных насыщенных углеводородов с максимумом распределения в интервале н -С 15-19 , без ярко выраженного преобладания четных или нечетных алканов во всей области спектра (рис. 10).

Рис. 10. Кривые распределения н -алканов в почве опытных площадок (2009 г.).

(1 – контроль, 2 – агрохимические методы, 3 – «Универсал», 4 – «Родер», 5 – фон).

Для площадки «Универсал» и фонового участка выявлена биогенная модель с «пилообразным» распределением н-алканов в высокомолеку- лярной области с максимумом распределения в интервале н-С27,29,31, что характерно для процессов минерализации органического вещества водорослей и высших растений [29]. Для площадки «Ро-дер» определена антропогенная модель распределения углеводородов, что можно объяснить более высоким уровнем загрязнения почвы, по сравнению с площадкой «Универсал» (рис. 11). Значение индекса CPI было для площадки «Универсал» [5] наиболее высоким, по сравнению с другими опытными площадками, что указывало на значительное уменьшение доли н-алканов петрогенного происхождения (С15-С19). На основании чего можно заключить, что процессы минерализации нефти активнее протекали на опытной площадке «Универсал».

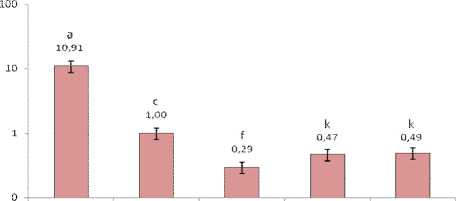

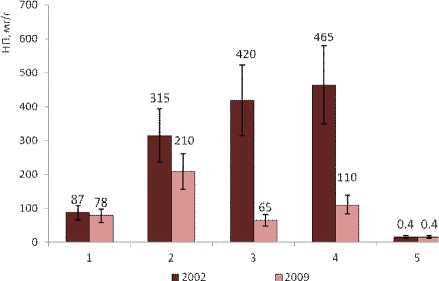

Это подтверждают также данные о динамике содержания остаточных нефтепродуктов в почве (рис. 11). Исходная концентрация нефти в почве разных опытных площадок существенно отличалась. В целом уровень остаточного содержания

Рис. 11. Динамика содержания нефтепродуктов (НП) в почве опытных площадок.

(1 – контроль, 2 – агрохимические методы, 3 – «Универсал», 4 – «Родер», 5 – фон).

нефти в начале эксперимента был высоким. Максимальное снижение содержания нефтепродуктов – на 84% – отмечено на площадке с применением биопрепарата «Универсал» через семь лет после рекультивации. На площадке с использованием биопрепарата «Родер», где была зафиксирована самая высокая концентрация загрязнения в 2002 г., содержание нефтепродуктов за семь лет уменьшилось на 76%. На площадке «агрохимические методы рекультивации» содержание нефтепродуктов снизилось на 33 % – в значительно меньшей степени, по сравнению с площадками «Универсал» и «Родер». В почве контрольной площадки, где исходная концентрация нефти была существенно меньше, чем на других опытных площадках, через семь лет её содержание сократилось незначительно. Даже спустя 12 лет на этой площадке встречались корки битума и полуокисленной нефти.

Таким образом, процессы биоразложения нефти на площадках с биопрепаратами происходили наиболее успешно, по сравнению с площадками «агрохимические методы» и «контроль».

Заключение

Итак, нами представлен опыт применения комплекса абиотических и биотических параметров для оценки эффективности методов рекультивации загрязнённых нефтью торфяно-болотных почв в условиях европейской Субарктики. Использованы параметры, характеризующие динамику разнообразия почвенной биоты. Проанализированы данные о численности микроорганизмов-деструкторов нефти, о каталазной и дегидрогеназной активности почвы. Использован интегральный индекс ферментативной активности – GMea. Установлено, что использование биопрепаратов способствует повышению биологической активности почвы, в то время как применение только агрохимических методов и механической обработки приводит к незначительному ускорению биохимических и микробиологических процессов в загрязнённой нефтью почве. На основании данных о динамике растительного сообщества сделан вывод, что биорекультивация с посевом трав, внесением биопрепаратов и минеральных удобрений способствует более быстрому восстановлению фитоценоза, чем просто механическое удаление нефти. В ходе сукцессии фитоценоза увеличивается ОПП высеянных злаков, происходит внедрение пионерных сорных видов растений, которые на следующих стадиях сукцессии сменяются на луговые и болотные виды местной флоры (злаки, осоки, пушицы). На более поздних стадиях демутации появляются кустарнички и древесные растения. Представлена модель сукцессии почвенной микрофауны в качестве диагностической. Показано использование параметров разнообразия микрофауны, характерных для разных этапов восстановительной сукцессии, в качестве индикационных. Названы таксоны беспозвоночных – биомаркеры определённых этапов сукцессии: первого этапа – двукрылые и мезостигматические клещи, второго – коллемболы, третьего – панцирные клещи. Показано, что в период наблюдений группировки микрофауны на площадках с биопрепаратами по структуре и плотности населения соответствовали более позднему этапу сукцессии, по сравнению с площадками «агрохимические методы» и «контроль».

Использованы абиотические параметры: содержание алифатических ( н -алканы) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Анализировали кривые распределения н -алканов в почве, значения индекса техногенности ПАУ (Ит ПАУ) и индекса CPI (carbon preferenсе index). Определяли содержание нефтепродуктов в почве опытных площадок. Сделан вывод, что процессы трансформации нефти на площадках с биопрепаратами происходили наиболее успешно, по сравнению с площадками «агрохимические методы» и «контроль».

Таким образом, с использованием комплекса указанных параметров, характеризующих интенсивность процессов трансформации нефтепродуктов и динамику разнообразия почвенной биоты, показано, что эффективна рекультивация с применением биопрепаратов, которая способствует более быстрому восстановлению почвы, чем агрохимическая рекультивация и механическое удаление нефти.

Результаты выполненных исследований учтены при подготовке к печати «Сборника инновационных решений по сохранению биоразнообразия для нефтедобывающего сектора» [35].

В настоящее время разрабатываются «Типовые проекты рекультивации земель, включающие программы мониторинга состояния биоразнообразия на всех стадиях работ по рекультивации земель» для Республики Коми и НАО. Разработки ведутся для практического применения предприятиями нефтедобывающей промышленности на территории Республики Коми и НАО.

Исследования были поддержаны: проектом №12-4-4-014-АРКТИКА программы фундаментальных исследований УрО РАН (2012–2014 гг.); проектом ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России», контракты №№ 6/К/2014 и 14/К/2015.

Список литературы Определение эффективности методов рекультивации загрязнённых нефтью почв

- Природоохранные работы на предприятиях нефтегазового комплекса. Ч.1. Рекультивация загрязненных нефтью земель в Усинском р-не РК/Р.У.Маганов, М.Ю.Маркарова, И.А.Заикин. Сыктывкар, 2006. 208 с.

- Маркарова М.Ю., Мелехина Е.Н. Динамика разнообразия почвенной биоты при восстановлении нефтезагрязненных земель Крайнего Севера как индикационный показатель состояния почвенных экосистем//Междунар. контактный форум по сохранению местообитаний в Баренцевом регионе: Матер. IV совещания (Сыктывкар, 19-25 сентября 2005г.). Сыктывкар, 2006. С. 135-139.

- Комплексный мониторинг загрязненных нефтью почв в условиях крайнесеверной тайги/Е.Н.Мелехина, М.Ю.Маркарова, Е.М.Анчугова, Т.Н.Щемелинина, В.А.Канев//Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере: Материалы Всерос. конф. Сыктывкар, 2013. С. 147-149.

- Восстановительные сукцессии биоты в торфяной почве с нефтяным загрязнением при различных методах биологической рекультивации/Е.Н.Мелехина, М.Ю.Маркарова, Т.Н. Щемелинина, Е.М. Анчугова, В.А. Канев//Почвоведение. 2015. № 6. С. 740-750.

- Анчугова Е.М., Мелехина Е.Н., Маркарова М.Ю., Щемелинина Т.Н. Подходы к оценке методов рекультивации нефтезагрязнённых почв//Почвоведение. 2016. № 2. С. 257-260.

- Юдин Ю.П. Геоботаническое районирование//Производительные силы Коми АССР. М.-Л.: АН СССР, 1954. Т. III. ч. 1. С. 323-369.

- Атлас Республики Коми по климату и гидрологии. М.: Дрофа; ДиК, 1997. 116 с.

- Атлас почв Республики Коми/Под ред. Г.В.Добровольского, А.И.Таскаева, И.В. Забоевой. Сыктывкар, 2010. 356 с.

- Маркарова М.Ю. Использование углеводородокисляющих бактерий для восстановления нефтезагрязнённых земель в условиях Крайнего Севера: Автореферат дис. … канд. биол. наук. Пермь, 1999. 22 с.

- Маркарова М.Ю. Опыт применения биопрепарата «Универсал» для рекультивации нефтезагрязненных земель//Материалы 3-й науч-практ. конф. «Экологические работы на месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Состояние и перспективы». Ухта, 2004. С. 229-233.

- Патент RU 2174496. Биопрепарат «Родер» для очистки почв, почвогрунтов, пресных и минерализованных вод от нефти и нефтепродуктов/В.П.Мурыгина, Н.Е.Войшвилло, С.В. Калюжный. Опубл. 2001.10.10).

- Murygina V. P., Markarova M.Y., Kalyuzhnyi S.V. Application of biopreparation “Rhoder” for remediation of oil polluted polar marshy wetland in Komi Republic//Environmental International. 2005. N. 31. P.163-166.

- Колешко О.И. Экология микроорганизмов почвы. Минск: Высшая школа, 1981. 176 с.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/Под ред. Д.Г. Звягинцева. М.: МГУ, 1991. 304 с.

- Практикум по микробиологии/Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Академия, 2005. 608 с.

- Щемелинина Т.Н. Биологическая активность нефтезагрязнённых почв Крайнего Севера на разных стадиях их восстановления и при рекультивации: Автореферат дис. … канд. биол. наук/Воронеж, 2008. 22 с.

- Щемелинина Т.Н., Маркарова М.Ю., Анчугова Е.М., Мелехина Е.Н. Влияние биопрепаратов на ферментативную активность в нефтезагрязненной почве//Фундаментальная наука и технологии -перспективные разработки: Матер. III Междунар. науч.-практ. конф. North Charles-ton. USA, 2014. Т. 1. С. 16-18.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005. 252 с.

- Биоиндикация загрязнений наземных экосистем: Пер. с нем./Под ред. Р. Шуберта. М.: Мир, 1988. 350 с.

- Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в экологическом контроле. М.: Наука, 1994. 269 с.

- Behan-Pelletier V.M. Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication//Agriculture, Ecosystems and Environment. 1999. N. 74. P. 411-423.

- Каплин В.Г. Биоиндикация состояния экосистем. Самара: Министерство сельского хозяйства РФ, Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 2001. 143 с.

- Мелехина Е.Н. Почвенные микроартроподы в биоиндикации восстановления нефтезагрязненных земель//Актуальные проблемы регионального экологического мониторинга: научный и образовательный аспекты: материалы Всерос. науч. школы (Киров, 24-25 ноября 2005г.). Киров: «Старая Вятка», 2005. С. 185-186.

- Мелехина Е.Н. Влияние нефтяных загрязнений на почвенную микрофауну тундровых сообществ крайнесеверной тайги//Экология человека. 2007. № 1. С. 16-23.

- Мелехина Е.Н. Восстановительные сукцессии микроартропод в почвах с нефтяным загрязнением//В.В. Ревин, В.А. Кузнецов, А.А. Андрейчев и др. (ред.). Животные: экология, биология и охрана: Материалы Всерос. науч. конф. с международным участием. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2012. С. 250-251.

- Методы почвенно-зоологических исследований. М.: Наука, 1975. 275 с.

- Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М., 1982. 287 с.

- Стриганова Б.Р. Питание почвенных сапрофагов. М.: Наука, 1980. 294 с.

- Габов Д.Н., Безносиков В.А., Кондратенок Б.М., Груздев И.В. Насыщенные углеводороды в фоновых и загрязненных почвах Предуралья//Почвоведение. 2010. № 10. С.1-7.

- Габов Д.Н., Безносиков В.А., Кондратенок Б.М., Яковлева Е.В. Закономерности формирования полициклических ароматических углеводородов в почвах северной и средней тайги//Почвоведение. 2008. № 11. С. 1334-1343.

- Bray E.E., Evans E.D. Distribution of n-paraffins as a clue to recognition of source beds//Geochim. Cosmochim. Acta. 1961. Vol. 22. P. 2-15.

- Хаустов А.П., Редина М.М. Загрязнение геологической среды нефтепродуктами при их хранении//Энергия: экономика, техника, экология. 2012. № 6. С. 19-28.

- Hammer O., Harper D.A.T. and Ryan P.D. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis//Palaeontologia Electronica. 2001. 4 (1). 9 p.

- Мелехина Е.Н. Трофическая структура населения микроартропод в диагностике состояния загрязненных нефтью почв//Питание и пищевые связи в сообществах животных на европейском Севере. Сыктывкар, 2009. С. 39-50. (Труды Коми научного центра УрО РАН; № 185).

- Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для нефтедобывающего сектора/Отв. ред. С.А.Шейнфельд, П.В.Касьянов. М.: Изд-во ООО «РА ИЛЬФ», 2015. 280 с.