Определение энергетических и конструктивных параметров машин ударного действия в зависимости от свойств разрушаемых материалов

Автор: Чехутская Н.Г.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Энергосбережение в АПК

Статья в выпуске: 1 (22), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования гидравлической импульсной системы технологической машины, предназначенной для разрушения крепких естественных и искусственных материалов.

Исследование, расчет, метод, машина ударного действия, импульсная система, разрушение, математическая модель, гидравлический привод, энергия удара, производительность, функциональность, свойства материала

Короткий адрес: https://sciup.org/147123468

IDR: 147123468 | УДК: 622.233.5-82

Текст научной статьи Определение энергетических и конструктивных параметров машин ударного действия в зависимости от свойств разрушаемых материалов

горных выработок и добыче полезных ископаемых, при выполнении строительно-дорожных работ, ликвидации аварий и катастроф так же требуют преобразования энергетических потоков от первичных приводов в механические импульсы высокой интенсивности.

Современная практика и прогнозы развития и совершенствования таких производственных операций показывают, что они выполняются наиболее эффективно при применении импульсных технологий, реализуемых посредством машин ударного действия.

Длительное время в качестве энергоносителей в устройствах ударного действия применялся сжатый воздух (пневмоударники). Причем пневматические машины ударного действия не регулируются по энергии и частоте ударов, создают повышенный шум и загрязняют окружающую атмосферу распыленным маслом, используемым для смазки.

Гидравлические машины ударного действия, обладающие возможностью регулирования энергии и частоты ударов в широком диапазоне, низкой металлоемкостью и в 5 – 6 раз более высоким КПД, выгодно отличаются от пневматических машин периодического действия. Одновременно снижается уровень шума, особенно в области низких частот. Гидравлический привод, вследствие применения гидропневмоаккумуляторов, позволяет снизить динамические нагрузки на базовые машины, а так же отличается мобильностью и автономностью при использовании в машинах ударного действия в качестве первичного привода электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания [ 1,2 ] .

Производительность машин ударного действия во многом определяется научно-обоснованным выбором рабочих и конструктивных параметров исполнительных органов с учетом назначения и выполняемых функций.

Повышение стоимости материалов и энергоресурсов делают экономически невыгодными большие объемы экспериментальных и доводочных работ, поэтому повышается роль машинных методов проектирования.

Функционирование машин ударного действия имеет сложный характер и включает совокупности состояний, режимов и динамических процессов. Существенная неравномерность потребления мощности, высокая частота, при которой рабочий цикл состоит из суммы неустановившихся процессов, наличие упругости жидкости затрудняют расчет параметров и исследование устройств ударного действия, функциональная часть которых представляет собой динамическую систему, подверженную действию различных по знаку и величине сил.

Для исследования динамической системы устройства ударного действия была решена система дифференциальных уравнений, описывающая рабочий процесс в ударнике. Для решения дифференциальных уравнений был использован численный метод (метод Эйлера) с применением ЭВМ [3,4].

Последовательность расчета заключалась в делении полного времени цикла работы ударника на малые временные интервалы (шаги). Применение ЭВМ для расчета позволило выбрать достаточно малый временной шаг A t=O.OOOO1c. Получение результата осуществлялось последовательно с уточнением решения в ходе каждого шага. Вычисление на каждом шаге были, как правило, почти одинаковы, но выполнялись с новым уточненным набором данных.

Для старта итерационного метода были заданы начальные значения Р 1 (0), Р 2 (0), Р б (0), Р м (0), u b (0), u z (0), y(0), x(0), dР 1 (0), dР 2 (0), dР б (0), dР м (0),du b (0), du z (0), dy(0), dx(0) при t=0.

Исследование динамической системы устройства ударного действия было осуществлено при давлении в напорной магистрали – 16 МПа и ограничении расхода – 3.5 x 10 -3 м3/с.

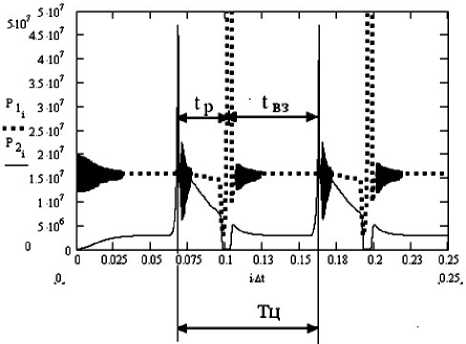

В результате решения системы дифференциальных уравнений, описывающих работу ударника, были получены временные зависимости: давлений в рабочих полостях бойка (рис.1) и золотника, которые определяют движущие силы в ударнике; скорости бойка и золотника; перемещения бойка и золотника.

Рисунок 1 – Циклограммы изменения давления в рабочих полостях бойка: P – давление в полости 1i холостого хода, Па; P2 – давление в полости рабочего хода,

Па; tвз – время взвода, с ; tр – время рабочего хода, с; Тц – время цикла, с

Таким образом, полученная математическая модель, дает возможность исследовать динамическую систему “золотник-боек“ устройства ударного действия для варианта исходных данных.

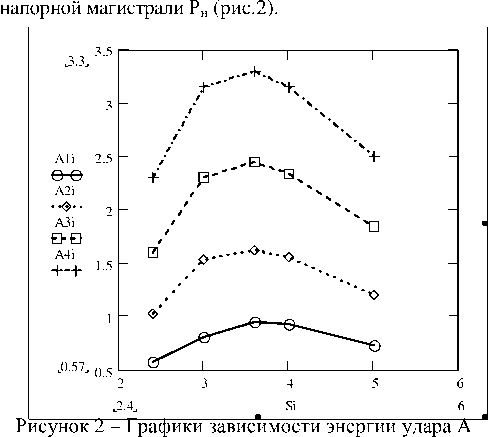

Были проведены исследования для установления взаимного влияния и связи скорости удара, частоты удара, энергии удара, ударной мощности от конструктивного параметра: площади бойка S2 со стороны камеры рабочего хода и параметра гидравлического привода: давления жидкости в

(кДж) от давления в напорной магистрали Р (МПа) и

S2 ( x 10-3 м2): зависимости A1i; A2i; A3i; A4i -изменение энергии удара при Рн = 6; 10; 15; 20 МПа

Результаты модельных экспериментов представлены для рабочих площадей бойка 2.4 x 10 -3 ; 3 x 10 -3 ; 3.6 x 10 -3 ; 4 x 10 -3 ; 5 x 10 -3 м2 при входном давлении Рн - 6; 10; 15 и 20 МПа (Q h =3.5x10-3 м3/с).

Основным условием формирования исходных данных для выбора параметров ударных машин является их функциональность. Исследованиями многих авторов [1,2,3] установлено, что эффективность ударных машин определяется, прежде всего, такими показателями, как энергия удара А и частота ударов. Таким образом, процесс разрушения зависит, с одной стороны, от уровня энергии единичного удара, а с другой – от частоты нанесения ударов или от объема ударной энергии, поступившей в разрушаемый материал в единицу времени. Эти требования позволят грамотно подходить к созданию ударных устройств для разрушения материалов.

Испытания, проводимые на различных типах горных пород, металлических сплавах, электрокорундах, бетонах, показали, что эффективность дробления различных материалов в значительной мере зависит от их физикомеханических свойств. Существенную роль при этом играли хрупкость и вязкость породы .

Эффективное разрушение большинства исследованных материалов может происходить при значениях энергии удара не ниже 700 – 1800 Дж. Повышение вязкости горной породы или уменьшение зерна структуры металлического сплава требует увеличения энергии единичного удара. Разрушение бетонов и мерзлых грунтов происходит достаточно эффективно на уровнях энергии удара 1300 – 1700 Дж

На производительность дробления влияет размер негабарита дробимой породы или толщина плиты металлического сплава. Так, при значении энергии единичного удара 1700 – 1800 Дж объем эффективно дробимого куска горной породы для исследования ее видов лежит в пределах до 2 м3, повышаясь иногда с увеличением ее хрупкости. При дроблении металлических плитовых материалов этот предел для безуглеродистых феррохромов ограничивается толщиной 130 – 150 мм, для углеродистых – 200 – 250 мм [2].

Список литературы Определение энергетических и конструктивных параметров машин ударного действия в зависимости от свойств разрушаемых материалов

- Ушаков, Л.С. Гидравлические машины ударного действия [Текст]/Л.С. Ушаков, Ю.Е. Котылев, В.А. Кравченко. -М.: Машиностроение, 2000. -416 с.

- Ушаков, Л.С. Импульсные технологии и гидравлические ударные механизмы [Текст]/Л.С. Ушаков. -Орел: ОрелГТУ, 2009. -264с.

- Чехутская, Н.Г. Выбор рациональных параметров динамической системы устройства ударного действия [Текст]/Н.Г. Чехутская: дисс… канд. техн. наук. -Орел: ОрелГТУ, 2004. -175с.

- Чехутская, Н.Г. Моделирование динамических процессов в гидроударнике [Текст]/Н.Г. Чехутская, Л.С. Ушаков//Механизмы и машины ударного, периодического и вибрационного действия: Материалы международного научного симпозиума 22-24 ноября 2000 г. -Орел: ОрелГТУ, 2000. -С. 106-109.