Определение комплексообразующей способности природных вод методом электроинжекционного анализа

Автор: Андреев В.П., Макарова Е.Д.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 3 т.10, 2000 года.

Бесплатный доступ

На примере модельных растворов, приготовленных разбавлением торфогуминового экстракта, показана возможность определения комплексообразующей способности природных вод методом электроинжекционного анализа.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264145

IDR: 14264145 | УДК: 621.039.647:

Текст научной статьи Определение комплексообразующей способности природных вод методом электроинжекционного анализа

На примере модельных растворов, приготовленных разбавлением торфогуминового экстракта, показана возможность определения комплексообразующей способности природных вод методом электроинжекцион-ного анализа.

Одной из важных характеристик природных вод является комплексообразующая способность (КС) — интегральный показатель, отражающий общее содержание органических и неорганических лигандов природного и антропогенного происхождения, способных связывать тяжелые металлы [1, 2]. Величину КС определяют в основном титрованием проб воды растворами металлов (чаще всего Cu(II)) с инструментальным детектированем, например методами инверсионной вольтамперометрии, потенциометрии с ионоселективными электродами и т. п.

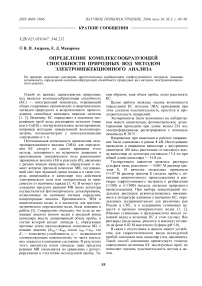

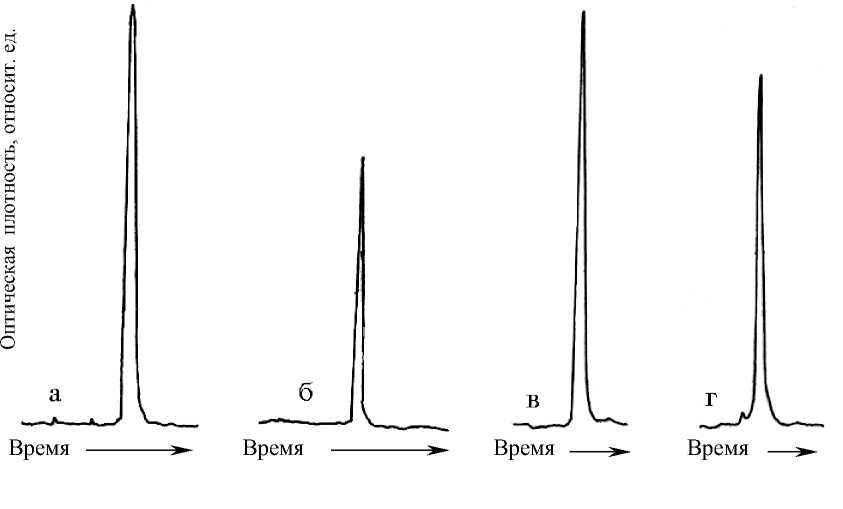

Потенциальная возможность применения элек-троинжекционного анализа (ЭИА) для определения КС следует из самого принципа этого метода, основанного на встречном движении в приложенном электрическом поле разноименно заряженных аналита (М) и реагента (R), вводимых с разных концов капилляра и образующих в момент встречи прочный комплекс MR, поглощающий свет при заданной длине волны и в свою очередь движущийся в капилляре под действием электрического поля или электроосмоса (в зависимости от величины заряда) [3, 4]. В момент прохождения продукта реакции MR мимо детектора осуществляется фотометрическое детектирование, позволяющее по величине сигнала определить концентрацию аналита. Применимость ЭИА в аналитических целях и, в частности для трилоно-метрического определения меди, была показана в работе [5]. Совершенно очевидно, что если до инжекции аналита (ионов меди) в анодный конец капилляра ввести дозированный объем пробы, в состав которой входят лиганды L, образующие прочные и/или малоподвижные комплексы ML с ионами аналита (KML>>KMR и/или uML< Целью работы являлась оценка возможности определения КС методом ЭИА; критериями при этом служили чувствительность, простота и продолжительность измерений. Эксперименты были выполнены на лабораторном макете анализатора; фотометрическое детектирование проводили при длине волны 254 нм; электрофореграммы регистрировали с помощью самописца H 307/1. Напряжение при инжекции и рабочее напряжение были одинаковы и равны 8 кВ. Исследование проводили в кварцевом капилляре с внутренним диаметром 100 мкм; расстояние от катодного конца капилляра до детектора составляло 13.4 см при общей длине капилляра — 34.8 см. Тестирующим аналитом являлись растворы сульфата меди, реагентом — 0.001 М раствор три-лона Б. В качестве модельных применяли 5×10-6 М раствор трилона Б (модель пробы с лигандами антропогенного происхождения) и растворы торфогуминового экстракта в разбавлении (1:500) и (1:1000) (модель лигандов природного происхождения). При выборе концентраций модельных растворов руководствовались имеющимися в литературе данными о значениях КС, определенных экспериментально для различных рек России и СНГ, и о содержании гуминовых веществ в пресных поверхностных водах [1, 2]. (Именно гуминовые и фульвокислоты вносят основной вклад в величину КС в этом случае). Все растворы (модельные, реагента и аналита) готовили на фоне 0.02 М ацетатного буфера (pH 5.0). В связи с отсутствием в данном макете устройства для гидростатического ввода исследуемой пробой заполняли весь капилляр (под давлением). Такой способ заполнения препятствует точному определению величины КС исследуемых проб, но позволяет оценить чувствительность метода в целом. Рис. 1. Пики продуктов реакции между реагентом и тестирующим аналитом, полученные в референтной системе (а) и в модельных растворах (б–г) при разных составах исследуемых проб: б — 5×10-6 М раствор трилона Б; в, г — торфогуминовый экстракт в разбавлениях (1:1000) и (1:500) соответственно. СCu=1×10-5 М. Время инжекции аналита: 2.9 мин (а, б) и 3.0 мин (в, г) Рис. 2. Электрофореграммы, полученные в присутствии маркеров в референтной системе (а) и в модельных растворах торфогуминового экстракта в разбавлении (1:500) (б, в). СCu=2.5×10-6 М; время инжекции аналита: 3.0 мин (а, б) и 4.9 мин (в). 1 — пик ацетона; 2 — пик трилоната меди; 3 — пик продукта реакции между тестирующим аналитом и реагентом Из полученных результатов следует (рис. 1), что ЭИА является простым и чувствительным методом определения КС. Время определения в изученных условиях составляет 10–15мин. но может быть значительно сокращено с помощью увеличения рабочего напряжения или уменьшения общей длины капилляра. Необходимо отметить, что при высоких значениях КС (или завышенном объеме исследуемых проб) пики на электрофореграмме не наблюдают- ся, поэтому для определения минимальной длительности эксперимента в растворы реагента и тестирующего металла целесообразно вводить маркеры, позволяющие фиксировать моменты прохождения фронтов реагента и электроосмотического потока мимо детектора. В качестве таких маркеров применяли 1×10-4 М трилонат меди и 0.3 % ацетон, добавляемые к растворам реагента и меди соответственно (приведены конечные значения концентраций). Электрофореграммы, полученные с использованием маркеров в референтной системе при полном поглощении тестирующего аналита прóбой и при оптимальных условиях, приведены на рис. 2 (а, б и в соответственно). Следует указать также, что присутствие маркеров позволяет следить за сохранением постоянства электрофоретических параметров в ходе экспериментов и своевременно регистрировать их изменение при изменении состояния поверхности капилляра вследствие возможной адсорбции компонентов исследуемых проб. Применение различных тестирующих металлов (Mi) и специализированных наборов реагентов (Rj), образующих при взаимодействии друг с другом комплексы MiRj, различающиеся по величинам констант устойчивости, позволит дифференцированно определять КС различных групп лигандов по отношению к различным тяжелым металлам, т.е. обеспечит корректную интерпретацию этого показателя с позиций экотоксикологии и возможность его применения при изучении процессов миграции тяжелых металлов и их способности к биоаккумуляции. Кроме того, ЭИА, проводимый по рассмотренной выше схеме, может быть применен для тестирования почв (почвенных растворов, экстрактов и водных вытяжек) при определении уровня загрязнения тяжелыми металлами, при диагностике дос- тупности питательных микроэлементов, а также при оценке сорбционной или комплексообразующей способности различных компонентов почвы.

Список литературы Определение комплексообразующей способности природных вод методом электроинжекционного анализа

- Линник П.Н., Набиванец Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 270 с.

- Едигарова И.А., Красюков В.Н., Лапин И.А., Никаноров А.М.//Водные ресурсы. 1989. № 4. С. 122-129

- Andreev V.P., Ilyina N.B., Lebedeva E.V., Kamenev A.G., Popov N.S.//J. Chromatogr. A.,1997. V. 772. P. 115-127.

- Андреев В.П.//Журнал аналитической химии. 1999. Т. 54, № 7. С. 769-776.

- Андреев В.П., Ильина Н.Б.//Научное приборостроение. 1997. Т. 7, № 4. С. 100-102.