Определение контрольных уровней ионизирующего излучения в интервенционной радиологии

Автор: Сорокин В.Г., Рыжов С.А., Омельченко А.В., Громов Д.Г.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время в России значительно увеличилось количество проводимых интервенционных диагностических и лечебных вмешательств. Особенностью данного типа исследований является тот факт, что все они проводятся пункционным доступом с последующим длительным обязательным рентгеноскопическим контролем. Недавние исследования в интервенционной кардиологии выявили ряд существенных недостатков при проведении эндоваскулярных исследований, особое место среди которых занимают необоснованные уровни облучения и ненадлежащее использование критериев к показаниям для проведения ангиографических исследований сердца. В связи с этим нами была проведена работа по сбору и оценке доз, полученных пациентами при выполнении некоторых типов рентгенэндоваскулярных процедур в трёх медицинских учреждениях Москвы. После проведения статистического анализа полученных данных были установлены контрольные уровни для таких показателей как произведение дозы на площадь пучка рентгеновского излучения, кумулятивная доза, время рентгеноскопии и количество сохранённых серий рентгенографических изображений для диагностической аортоартериографии, церебральной ангиографии, коронароангиографии, транслюминальной баллонной ангиопластики артерий нижних конечностей и чрескожного коронарного вмешательства. Рекомендованные значения не могут использоваться для строгого ограничения доз и не могут применяться для оптимизации защиты от детерминированных эффектов излучения. Они являются критерием, показывающим превышен ли тот уровень облучения пациента, который в типичных случаях используется для получения необходимой диагностической информации или для выполнения стандартной лечебной процедуры.

Радиационная безопасность, ионизирующее излучение, интервенционная радиология, визуализация, референтые диагностические уровни, контрольные уровни, коронарография

Короткий адрес: https://sciup.org/170171545

IDR: 170171545 | УДК: 616.12-073.75+613.648 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-3-88-96

Текст научной статьи Определение контрольных уровней ионизирующего излучения в интервенционной радиологии

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в России с каждым годом прогрессивно увеличивается. Так, в Москве в 2018 г. было проведено 127817 лечебных и диагностических эндоваскулярных вмешательств, что на 7,4% больше, чем в 2017 г. (119007) [1]. Общеизвестно, что ангиографические процедуры характеризуются наибольшей лучевой нагрузкой среди диагностических вмешательств и одной из самых больших лучевых нагрузок в лечебном процессе. В связи с увеличивающейся распространённостью, возможным некорректным использованием, отсутствием соблюдения контроля качества и потенциального риска возникновения как стохастических, так и, в ряде случаев, детерминированных эффектов, связанного с воздействием ионизирующего излучения, данный тип исследований должен находиться под повышенным вниманием со стороны специалистов по радиационной безопасности [2]. Недавние исследования в интервенционной кардиологии выявили ряд существенных недостатков при проведении эндоваскулярных исследований, особое место среди которых занимают необоснованные уровни облучения и ненадлежащее использование критериев к показаниям для проведения ангиографических исследований сердца [3-6]. Эти проблемы вызывают обеспокоенность

Сорокин В.Г. – врач-рентгенолог, ассистент кафедры ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; Рыжов С.А.* – руководитель центра по радиационной безопасности и медицинской физике; Омельченко А.В. – эксперт, к.б.н.; Громов Д.Г. – зав. кафедрой, д.м.н., профессор ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ».

в отношении того, в какой степени существующие техники проведения интервенционных вмешательств соответствуют принципам радиационной безопасности, ориентированным на пациента. Всё вышесказанное требует от профессионального сообщества и регулирующих органов выработки особого отношения к подобным нарушениям при назначении и проведении исследований.

Управление дозами должно осуществляться с использованием грамотного применения основных принципов радиационной безопасности: принципа обоснования и принципа оптимизации [7].

В основе принципа обоснования в радиационной безопасности находится понимание и ответственность лечащего врача, назначающего лучевое исследование, и врача, выполняющего интервенционную процедуру, в том, что клинические результаты превысят ожидаемые процедурные риски, включая радиационный риск. Важно отметить, что отказ от предоставления услуг, польза от которых маловероятна, является ключевым элементом качественного здравоохранения. Последнее ставит на первый план проблему безопасности пациентов и предотвращения ненужного потенциального вреда для пациентов в результате гипердиагностики и злоупотребления назначения лучевых исследований.

Принцип оптимизации заключается в грамотных действиях врача в ходе проведения интервенционных процедур, при которых все дозы, вызванные медицинским воздействием, настолько низкие, насколько это возможно, при сохранении качества выполнения вмешательства.

Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ) утверждает, что показатели предельных доз, важность которых неоспорима для профессионального облучения и облучения населения, не являются критерием радиационной защиты при облучении пациентов в медицинских целях. При этом, МКРЗ подчёркивает, что «необходимо ограничить воздействие ионизирующего излучения в лучевой диагностике», и рекомендует использовать референтные диагностические уровни, которые должны устанавливаться локальными профессиональными сообществами и специализированными учреждениями с учётом технической экспертизы, на основании отчётов дозиметрических организаций, с учётом международных рекомендаций и других общенациональных ресурсов [8]. При этом МКРЗ признаёт, что в отношении интервенционных процедур с флюороскопическим контролем трудно реализовать референтные диагностические уровни (РДУ) из-за очень широкого распределения доз, полученных пациентами даже для одних и тех же процедур, выполняемых в одном и том же учреждении, так как на количество радиации, используемое в эндоваскулярных процедурах, сильно влияют анатомические особенности пациента, характеристика поражения и тяжесть заболевания [9].

В настоящее время в России основные принципы и правила защиты пациентов от медицинского облучения регулируются многими отечественными нормативными документами [10-12]. Однако, до сих пор существуют проблемы с установлением референтных диагностических уровней в интервенционной радиологии. Это связано с отсутствием на текущий момент клинических и профессиональных стандартов по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению и отсутствию типовых протоколов проведения рентегнохирургических процедур [10].

Для управления дозами пациентов с целью уменьшения стохастических радиационных рисков и предотвращения детерминированных эффектов при проведении интервенционных процедур могут быть использованы контрольные уровни. Европейская комиссия по радиационной защите для определения среднего значения дозы ионизирующего излучения при различ- ных рентгенологических исследованиях в конкретном учреждении рекомендует изучить значения дозы, по меньшей мере, десяти произвольно выбранных пациентов (например, значения дозы от десяти последовательных диагностических исследований) для конкретного типа исследования и каждого рентгеновского устройства [9]. Важно, чтобы полученные средние значения дозы пациента при определённом типе исследования на конкретной рентгеновской установке не превышали установленный в организации контрольный уровень. Если полученные дозиметрические показатели выше рекомендуемых (контрольных), то следует предупредить пациента о возможном появлении у него детерминированных кожных поражений в зоне максимального поглощения прямого излучения и провести анализ причин повышенной рентгеновской нагрузки, начиная с оценки работы оборудования, затем анализ качества протоколов процедуры и, в заключение, выполнить оценку техники оператора. В Российской Федерации установление контрольного уровня, как правило, связано с облучением персонала и используется как мера достигнутого уровня радиационной безопасности, однако в ряде случаев контрольный уровень применяется для характеристики радиационных выбросов и сбросов [13, 14] или оценки содержания радионуклидов в окружающей среде [15]. Вместе с тем использование термина «контрольный уровень» в применении к медицинскому облучению вполне допустимо и не противоречит действующему законодательству.

Цель работы – определить контрольные уровни ионизирующего излучения для некоторых типов рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Материалы и методы

В рамках проведения работ по повышению безопасности пациентов и предотвращению радиационных поражений при проведении лучевых методов исследования нами была собрана и проанализировала информация о дозах, полученных пациентами при выполнении следующих типов рентгенэндоваскулярных процедур: аортоартериография (ААГ), коронароангиография (КАГ), транслюминальная баллонная ангиопластика артерий нижних конечностей (ТБА НК), церебральная ангиография (ЦАГ), чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Перед началом исследования в медицинские учреждения, в составе которых имелись отделения по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения, были направлены формы для сбора данных для всех пациентов, которые будут подвергаться рентгенэндоваскулярным вмешательствам в течение последующего 3-месячного периода. По результатам исследования был проведён статистический анализ следующих показателей: возраст, DAP (Dose area product – произведение дозы на площадь пучка рентгеновского излучения), кумулятивная доза, время излучения и количество серий изображений (кинопетель) при различных типах рентгенэндоваскулряных вмешательств в этих учреждениях. В работе использованы методы статистического анализа – вычисления проводились с использованием языка программирования R в среде RStudio (R version 3.6.3 (2020-02-29) – "Holding the Windsock") [16]. Описательная статистика, тестирование статистических гипотез, линейное моделирование и дисперсионный анализ осуществлялись при помощи базового набора функций R. Статистическое моделирование осуществлялось с помощью пакетов "nortest", "pastecs", "vcd", "MASS", "fitdistrplus". В качестве критерия нормальности распределения значений применялся тест Шапиро-Вилкса. Для сравнительного анализа средних значений в случае нормального распределения использовался тест Стьюдента, а в случае несоответствия сравниваемых значений нормальному закону распределения и не выполнению условий гомоскедастичности дисперсий – тест Вилкоксона. В качестве апостериорного теста при дисперсионном анализе был выбран тест Тьюки.

Результаты и обсуждение

В ходе работы были получены и проанализированы данные о 873 исследованиях, выполненных в трёх медицинских учреждениях в период с 15 сентября по 15 декабря 2019 г. Больница № 1 – 153 пациента, Больница № 2 – 284 пациента, Больница № 3 – 436 пациентов. Необходимо отметить, что во всех трёх учреждениях установлены ангиографические комплексы со сходными техническими характеристиками: Toshiba Vfi infinix-i (iNFX-8000V, 2B308-126RU),

GE Innova 3100 и Toshiba VCi infinix-i (iNFX-8000V, 2B308-126RU).

Из результатов сравнительного анализа следует, что распределение пациентов в указанных медицинских организациях по такому показателю как возраст статистически значимо не отличаются друг от друга. Опыт операторов (количество проводимых ими вмешательств за указанный период) также не имели статистически значимых различий.

В табл. 1 представлены средние значения исследуемых параметров.

Результаты дозиметрических измерений при определённых типах интервенционных исследований

Таблица 1

|

Тип процедуры |

Средние значения |

||||

|

DAP, сГр⋅см2 |

кумулятивная доза, мГр |

возраст, лет |

время рентегено-скопии, мин |

кол-во серий изображений, шт. |

|

|

ААГ |

3201,0 |

576,4 |

64,8 |

6,9 |

6 |

|

КАГ |

5647,5 |

895,6 |

65,1 |

20,2 |

11 |

|

ТБА НК |

3135,0 |

894,2 |

67,3 |

17,1 |

20 |

|

ЦАГ |

7957,1 |

1279,3 |

57,2 |

16,4 |

16 |

|

ЧКВ |

10391,9 |

1914,4 |

64,2 |

6,9 |

28 |

DAP – dose area product (произведение дозы на площадь пучка); ААГ – аортоартериография; КАГ – коро-нароангиография; ТБА НК – транслюминальная баллонная ангиопластика артерий нижних конечностей; ЦАГ – церебральная ангиография; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.

Контрольный уровень для всех показателей определялся нами на основании 75 процентиля распределения. Оценки контрольных уровней доз ионизирующего излучения, а также времени проведения вмешательства и количества серий кинопетель (серий рентгенографических изображений) при проведении рентегенохирургических исследований представлены в табл. 2.

Таблица 2

Контрольные уровни при определённых типах интервенционных исследований

|

Тип процедуры |

Контрольные уровни |

|||

|

DAP, сГр⋅см2 |

кумулятивная доза, мГр |

время рентегено-скопии, мин |

кол-во серий изображений, шт. |

|

|

ААГ |

3939,5 |

1050,0 |

6,7 |

8 |

|

КАГ |

7342,3 |

1006,3 |

8,3 |

13 |

|

ТБА НК |

3415,5 |

966,1 |

26,0 |

24 |

|

ЦАГ |

10684,5 |

1676,4 |

22,6 |

17 |

|

ЧКВ |

12420,1 |

2343,3 |

20,8 |

33 |

DAP – dose area product (произведение дозы на площадь пучка); ААГ – аортоартериография; КАГ – коро-нароангиография; ТБА НК – транслюминальная баллонная ангиопластика артерий нижних конечностей; ЦАГ – церебральная ангиография; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.

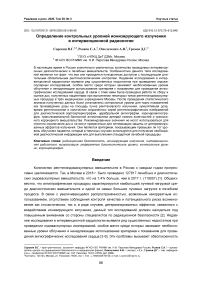

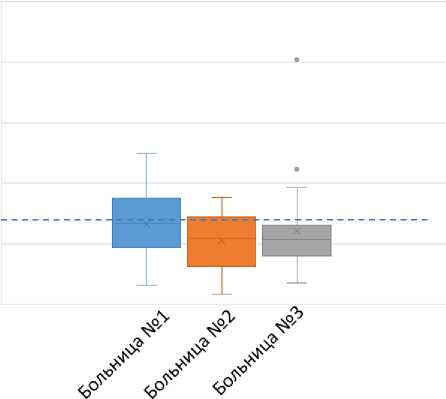

Следует отметить, что DAP и кумулятивная доза во всех больницах и для всех видов процедур статистически значимо не превысили заявленный в табл. 2 контрольный уровень за исключением нескольких случаев, которые в обязательном порядке требуют проведения внутреннего анализа причин повышенной рентгеновской нагрузки и проведения дополнительной беседы с пациентом о возможном появлении у него детерминированных кожных поражений в зоне максимального поглощения прямого излучения. На рис. 1 и 2 дисперсионный анализ произведения дозы на площадь для наиболее часто выполняемых процедур: чрескожных коронарных вмешательств и коронарографий.

Коронарографии

Рис. 1. Дисперсионный анализ проведения дозы на площадь пучка рентгеновского излучения (DAP) для процедуры коронарографии. Синей пунктирной линией показано значение контрольного уровня для исследуемого параметра.

Рис. 2. Дисперсионный анализ проведения дозы на площадь пучка рентгеновского излучения (DAP) для процедуры ЧКВ. Синей пунктирной линией показано значение контрольного уровня для исследуемого параметра.

При частом превышении данных контрольных уровней в учреждении мы рекомендуем провести системный анализ причин превышения, оптимизировать протокол проведения процедуры, рассмотреть возможность уменьшения лучевой нагрузки с помощью изменения характеристик предустановленных настроек программного обеспечения ангиографического комплекса, провести обучение персонала по вопросам радиационной безопасности в интервенционной радиологии. Также следует предупредить пациента о возможном появлении у него детерминированных кожных поражений в зоне максимального поглощения прямого излучения.

Выводы

Наблюдаемые в интервенционной радиологии распределения дозовых нагрузок пациентов являются очень широкими даже для одного определённого типа вмешательства. Это связано с тем, что продолжительность и сложность каждой процедуры в большой степени зависит от индивидуальных особенностей пациента и конкретной клинической ситуации. Проблемы с установлением референтных диагностических уровней в рентгенохирургии вынуждают к поиску других способов контроля и оптимизации радиационной защиты в интервенционной радиологии. Установленные нами контрольные уровни для определённых типов процедур являются рекомендательными, не связаны с пределами или ограничениями доз и не применяются для оптимизации защиты от детерминированных эффектов излучения. Они являются критерием, показывающим превышен ли тот уровень облучения пациента, который в типичных случаях используется для получения необходимой диагностической информации или для выполнения стандартной лечебной процедуры.

Вместе с тем, мы считаем возможным и необходимым дальнейший анализ доз облучения пациентов для установления референтных диагностических уровней при проведении различных типов процедур. По всей видимости, для этого потребуется применение технологий анализа больших данных и внедрения в повседневную повсеместную практику систем автоматического учёта доз, а также перехода к определению максимального значения входной кожной дозы, тем не менее, это позволит сделать проводимые интервенционные рентгенодиагностические исследования существенно безопаснее и свести к минимуму случаи необоснованных исследований и вероятность развития неконтролируемых детерминированных эффектов.

Список литературы Определение контрольных уровней ионизирующего излучения в интервенционной радиологии

- Алекян Б.Г. Эндоваскулярная хирургия. Специальный выпуск. 2019. Т. 6, № 2. 240 с.

- Einstein A.J., Berman D.S., Min J.K., Hendel R.C., Gerber T.C., Carr J.J., Cerqueira M.D., Cullom S.J., DeKemp R., Dickert N.W., Dorbala S., Fazel R., Garcia E.V., Gibbons R.J., Halliburton S.S, Hausleiter J., Heller G.V., Jerome J., Lesser J.R., Raff G.L., Tilkemeier P., Williams K.A., Shaw L.J. Patient-centered imaging: shared decision making for cardiac imaging procedures with exposure to ionizing radiation //J. Am. Coll. Cardiol. 2014. V. 63, N 15. P. 1480-1489. DOI:10.1001/jamainternmed.2013.483.

- Einstein A.J., Tilkemeier P., Fazel R., Rakotoarivelo H., Shaw L.J. Radiation safety in nuclear cardiology – current knowledge and practice: results from the 2011 American Society of Nuclear Cardiology member survey //JAMA Intern. Med. 2013. V. 173, N 11. P. 1021-1023. DOI: 10.1001/jamainternmed.2013.483.

- Raff G.L., Chinnaiyan K.M., Share D.A., Goraya T.Y., Kazerooni E.A., Moscucci M., Gentry R.E., Abidov A., Advanced Cardiovascular Imaging Consortium Co-Investigators. Radiation dose from cardiac computed tomography before and after implementation of radiation dose-reduction techniques //JAMA. 2009. V. 301, N 22. Р. 2340-2348. DOI: 10.1001/jama.2009.814.

- Chinnaiyan K.M., Peyser P., Goraya T., Ananthasubramaniam K., Gallagher M., Depetris A, Boura J.A., Kazerooni E., Poopat C., Al-Mallah M., Souheil S., Patel S., Girard S., Song T., Share D., Raff G. Impact of a continuous quality improvement initiative on appropriate use of coronary computed tomography angiography. Results from a multicenter, statewide registry, the Advanced Cardiovascular Imaging Consortium //J. Am. Coll. Cardiol. 2012. V. 60, N 13. P. 1185-1191. DOI: 10.1016/j.jacc.2012.06.008.

- Chinnaiyan K.M., Raff G.L., Goraya T., Ananthasubramaniam K., Gallagher M.J., Abidov A., Boura J.A., Share D., Peyser P.A. Coronary computed tomography angiography after stress testing: results from a multicenter, statewide registry, ACIC (Advanced Cardiovascular Imaging Consortium) //J. Am. Coll. Cardiol. 2012. V. 59, N 7. P. 688-695. DOI:10.1016/j.jacc.2011.10886.

- Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine. Washington, D.C.: National Academies Press, 2001. 360 p.

- ICRP, 2007. Radiation protection in medicine. ICRP Publication 105 //Ann. ICRP. 2007. V. 37, N 6. P. 1-63.

- ICRP, 2017. Diagnostic reference levels in medical imaging. ICRP Publication 135 //Ann. ICRP. 2017. V. 46, N 1. P. 1-71.

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). СП 2.6.1.2612-10: зарегистрирован 11 августа 2010 г. Регистрационный № 18115. M.: Минюст России, 2010. 82 с.

- Оптимизация радиационной защиты пациентов в интервенционной радиологии. Методические рекомендации МР 2.6.1.0097. М.: Роспотребнадзор, 2012. 16 c.

- Применение референтных диагностических уровней для оптимизации радиационной защиты пациента в рентгенологических исследованиях общего назначения. Методические рекомендации МР 2.6.1.0066-12. М.: Роспотребнадзор, 2012. 28 с.

- Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по методам и средствам контроля за выбросами радиоактивных веществ в атмосферный воздух». Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 августа 2017 г. № 347. [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71765614 (дата обращения 16.04.2020).

- Об утверждении руководства по безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендуемые методы расчёта параметров, необходимых для разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты». Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 июля 2017 г. № 281. [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71733128 (дата обращения 16.04.2020).

- Порядок расчёта контрольных уровней содержания радионуклидов в объектах природной среды. Приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 8 сентября 2016 г. № 415 «О введении в действие сборника рекомендаций». [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71491352 (дата обращения 16.04.2020).

- R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. [Электронный ресурс]. URL https://www.R-project.org (дата обращения 16.04.2020).