Определение критических областей толщины пленки вязкой жидкости в процессах гранулообразования

Автор: Смирнов Евгений Анатольевич

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Технико-технологические инновации

Статья в выпуске: 1 (8), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье получена дифференциальная зависимость толщины пленки жидкости от основных технологических параметров, характеризующих процесс гранулирования. Это позволяет исследовать устойчивость тонкопленочного течения на проницаемой поверхности центробежной насадки.

Устойчивость, тонкопленочное течение, нелинейно-вязкая жидкость, складкообразование, гранулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14968265

IDR: 14968265 | УДК: 66.099.2.001.57

Текст научной статьи Определение критических областей толщины пленки вязкой жидкости в процессах гранулообразования

Одним из важных этапов решения задач, связанных с процессами химических технологий, является обеспечение равномерной толщины пленочного слоя вязкой жидкости, растекающейся по перфорированной поверхности вращающейся насадки. Например, эта проблема актуальна в фармакологии, пищевой промышленности, в частности в процессах гранулирования. В связи с этим ставится задача исследования функции распределения толщины слоя жидкости, растекающейся по поверхности центробежной насадки.

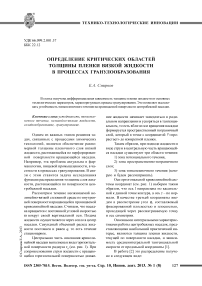

Рассмотрим течение несжимаемой нелинейно-вязкой сплошной среды по внутренней поверхности вращающейся проницаемой криволинейной насадки. Считаем, что насадка вращается с постоянной угловой скоростью w вокруг своей вертикальной оси. Подача жидкости осуществляется через сопло в центр насадки. Секундный объемный расход жидкости постоянен и равен q , то есть течение стационарное.

Центральная часть основания криволинейной насадки выполнена в виде горизонтальной поверхности радиуса r0 (см. рис. 1). При соприкосновении струи жидкости с вращающейся горизонтальной поверхностью движе- ние жидкости начинает замедляться в радиальном направлении и ускоряться в тангенциальном, то есть вблизи оси вращения насадки формируется пространственный пограничный слой, который в точке с координатой r «прорастает» до конкретной пленки.

Таким образом, при подводе жидкости в виде струи в центральную часть вращающейся насадки существуют три области течения:

-

1) зона потенциального течения,

-

2) зона пространственно-пограничного слоя;

-

3) зона тонкопленочного течения (которую и будем рассматривать).

Оси ортогональной криволинейной системы координат (см. рис. 1) выберем таким образом, что ось l направлена по касательной к данной точке контура, а ось z – по нормали. В качестве третьей координаты введем в рассмотрение угол j , составляемый фиксированной плоскостью и плоскостью, проходящей через рассматриваемую точку и ось симметрии.

Основными интегральными характеристиками работы центробежных насадок, представляющими наибольший практический интерес, являются толщина пленки жидкости, текущей по поверхности насадки, и зависимость среднеинтегральной тангенциальной скорости от продольной координаты [1].

В работе [2] это распределение получено в следующем виде:

h 0

3 n + 2 A

2 n + 1 J

2 n

2 n + 1

X l X

- 2 n + 1

( n + l)(4 n + 1)

Re x

2n q o4 n+l

X

X

, 2 n + 1

l-- x X n + l

n + 1

_ n + l

(2 n + l)(3 n + l)

X q 0

торый характеризует степень проницаемости центробежной насадки и определяется соотношением

Или в дифференциальной форме dh0 dλ

' 3 n + 2 A . 2 n + l J

2 n + l

X l X

2 n + l

( n + l)2

— n

X Л " + l

—2 n +L_ 2 n

( n + l)(4 n + l) ------

Rex q04 n+l n+l

— (2 n + l)(3 n + l)

X q 0

где n – индекс течения (учитывающий степень вязкости жидкости);

-

q – расход;

l – коэффициент проницаемости, являющийся интегральным параметром, ко-

A= 2 X ^- , v l + ^2 X s + ^3 d где c – отношение площади, занимаемой отверстиями, к общей площади;

x 1 – коэффициент гидравлического сопротивления на входе в канал отверстия;

x 2 – коэффициент гидравлического сопротивления в канале отверстия;

x 3 – коэффициент гидравлического сопротивления на выходе из канала отверстия;

s – длина канала отверстия;

d – диаметр канала отверстия.

q ж

l

z r0

— r

Oi

Рис. 1. Физическая модель процесса:

1 – зона потенциального течения; 2 – зона пространственно-пограничного слоя; 3 – зона тонкопленочного течения

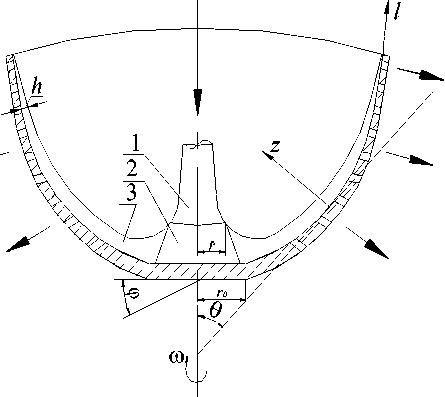

Рис. 2. Складка

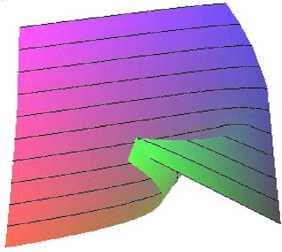

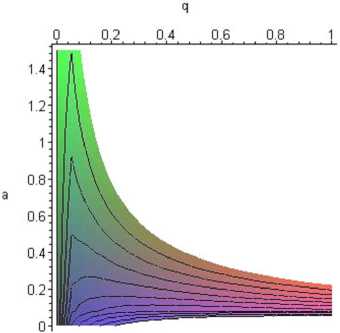

Рис. 3. Распределение толщины пленки в пространстве переменных l , n , q

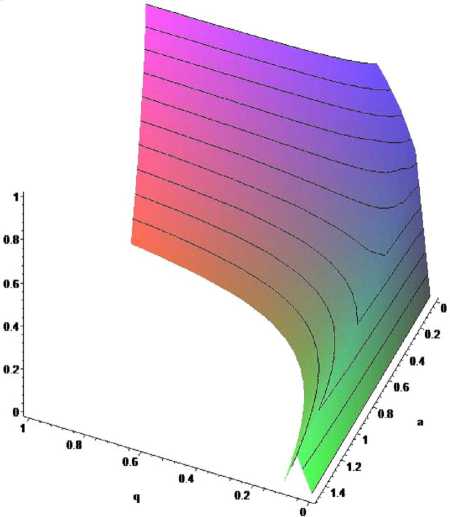

Рис. 4. Зависимость расхода от проницаемости (нижняя граница диапазона формирования равномерного слоя)

Коэффициент проницаемости можно изменять несколькими способами:

-

– изменением количества отверстий на единице поверхности насадки;

-

– изменением толщины стенки по длине образующей насадки;

-

– изменением условий изготовления отверстий.

При проектировании вращающихся пористых поверхностей криволинейной формы в условиях протекания вязкой жидкости на графиках функции распределения толщины пленки возникают критические области. За пределами этих областей нарушается устойчивость тонкопленочного течения (что приводит к технологически нежелательным результатам).

Результаты математического моделирования позволили установить границы этих критических областей. Данная ситуация иллюстрируется возникновением складок в графиках функции распределения толщины пленки в пространстве переменных l , n , q и определяется указанным дифференциальным соотношением.

Список литературы Определение критических областей толщины пленки вязкой жидкости в процессах гранулообразования

- Рябчук, Г. В. К расчету мощности на разбрызгивание вязкой и неньютоновской жидкостей с помощью вращающейся конической насадки/Г.В. Рябчук, Н. В. Тябин//Сборник трудов Волгоградского политехнического института. -Волгоград, 1968. -С. 204-212.

- Смирнов, Е. А. Системный анализ и математическое моделирование процесса грануляции на проницаемых криволинейных насадках: дис.. канд. техн. наук/Смирнов Евгений Анатольевич. -Волгоград, 2005. -110 с.