Определение оптимальных условий синтеза катионного полиэлектролита, проявляющего флокулирующую активность

Автор: Кусакин М.С.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (11), 2018 года.

Бесплатный доступ

В рамках данной работы рассматривается перспективное направление в процессах водоочистки. Рассмотрен способ получения катионного флокулянта полиэпихлоргидриндиметиламина (полиЭХГДМА) с прямой и обратной дозировкой реагентов. Получены данные о влиянии условий синтеза на флокулирующую активность конечного полиэлектролита.

Флокулянт, полиамины, эпихлоргидрин, диметиламин, полиээхгдма, способ дозировки, эффективность флокуляции

Короткий адрес: https://sciup.org/140263353

IDR: 140263353

Текст научной статьи Определение оптимальных условий синтеза катионного полиэлектролита, проявляющего флокулирующую активность

Необходимость применения новых методов очистки воды вызвана ужесточением требований к качеству природных и сточных вод. В связи с этим очистка воды методом добавления к ней химических реагентов -флокулянтов является интересным направлением в области экологии. Большинство современных флокулянтов позволяют эффективно извлекать диспергированные в стоках вещества не зависимо от степени загрязненности и типа загрязнений [1].

Эффективность флокулянтов не требует внесения большого количества данных веществ в водостоки. В связи с этим в природные водоемы попадает лишь малые концентрации флокулянтов за счет высокой степени разбавления, не оказывая негативного влияния на живые организмы [2].

В общем понимании процесс флокуляцияи состоит в закреплении концов макромолекул на поверхности дисперсных частиц, объединяя их таким образом и образуя флокулы.

Закономерности процесса флокуляции заключаются в следующем [3]:

-

- При дозах флокулянтов, обеспечивающих покрытие доступных участков поверхности диспергированных частиц достигаются оптимальные условия флокуляции.

-

- Пересыщение поверхности частиц молекулами полимера приводит к ухудшению флокуляции, из-за адсорбции свободных кон-цов макромолекул на той же поверхности с образованием петель и уменьшением числа мостовых связей между соседними частица- ми.

-

- Интенсивное перемешивание способно разрушить полимерные связи, при этом происходит разобщение сфлокулированных частиц.

-

- Между оптимальной дозой полимера и площадью, доступной для адсорбции поверхности частиц дисперсной фазы, существует линейная

зависимость.

Получение новых высокоэффективных флокулянтов, а также поиск способов улучшения качественных характеристик существующих соединений является актуальной задачей современной науки.

Интересным для исследования является катионный полиамин полиэихлоргидриндиметиламин, который используется в качестве флокулянта в процессах водоочистки для различных отраслей потребления [4].

ПолиЭХГДМА представляет собой водорастворимую четвертичную аммонийную соль, которая получается за счет ступенчатой поликонденсации эпихлоргидрина (ЭХГ) с диметиламином (ДМА). Особенностью флокулянта является высокий катионный заряд, расположенный на главной молекулярной цепи.

Синтез катионного полиЭХГДМА проводится в водной среде и схематически описывается следующим уравнением:

O CH 3

n(CH 3 ) 2 NH n CH 2 CH CH 2 Cl N CH 2 CH CH 2 Cln

CH 3 OH

n

Так как, процесс получения полиэлектролита периодический, то свойства конечного продукта во многом зависят от факторов, при которых идет формирования активных центров и рост полимерной цепи.

Проведено исследование зависимости кинематической вязкости, оптимальной дозы и флокулирующей активности полиЭХГДМА от концентрации исходного диметиламина и порядка дозирования реагентов.

Концентрацию ДМА в синтезе флокулянта изменяли в пределах от 16 % масс. до 47 % масс. Соотношение реагентов во всех синтезах составляло ЭПХГ : ДМА = 1 : 1.

Концентрацию, характеризующую оптимальную дозу полиэлектролита и его флоккулирующую активность определяли на модельной суспензии, приготовленной из белой глины. Степень очистки определяли замером оптической плотности рабочих растворов на фотоэлектроколориметре ФЭК КФК-2.

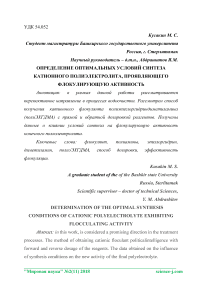

По полученным данным построена графическая зависимость кинематической вязкости полученного полиэлектролита от исходной концентрации ДМА.

На рисунке 1 показано, что с увеличением концентрации ДМА вязкость конечного продукта возрастает. Однако, как видно на графике, увеличение вязкости зависит от порядка дозирования реагентов.

Рисунок 1 – Зависимость вязкости полиЭХГДМА от концентрации исходного ДМА и способа дозировки реагентов.

При дозировании ДМА к ЭХГ вязкость резко увеличивается, начиная с концентрации ДМА 35%.

При дозировании ЭХГ к ДМА заметное изменения вязкости наблюдается при достижении 40% исходного ДМА.

Сравнивая полученные зависимости можно отметить, что при одинаковых условиях проведения синтеза, зависимость вязкости получаемого полиэлектролита от порядка дозирования реагентов начинает проявляться при использовании ДМА с концентрацией выше 33-35%.

Таким образом, концентрация исходного ДМА и порядок дозирования реагентов являются существенными факторами, влияющими на вязкость, а, соответственно, и на молекулярный вес получаемого полиэлектролита.

Определение оптимальной концентрации полиэлектролита, синтезированных при различной концентрации ДМА, проводили путем осветления суспензии белой глины с последующим определением оптической плотности образцов.

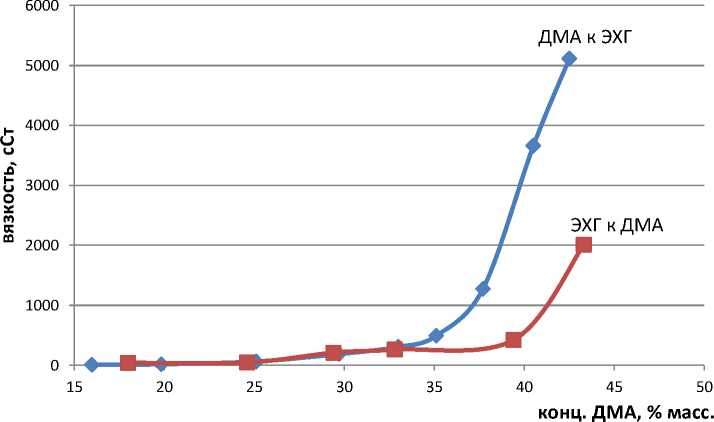

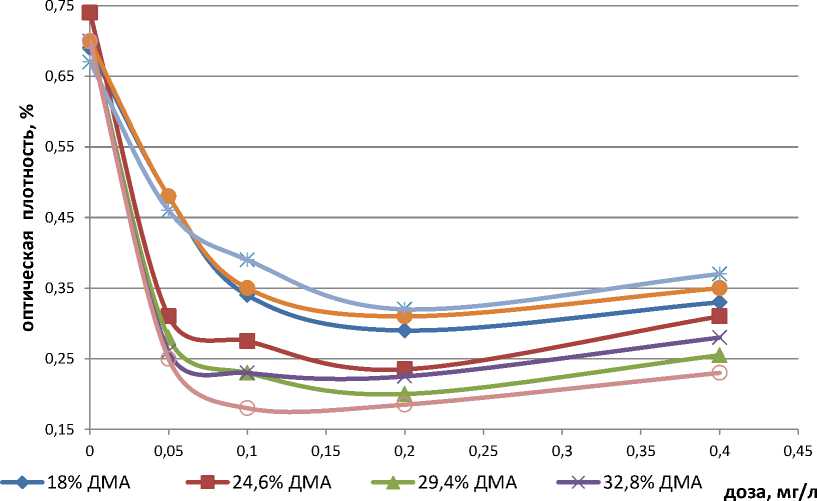

Зависимость оптической плотности от добавки флокулянта показаны на рисунках 2 и 3.

-ж-43,3% ДМА —•—39,4% ДМА 43,3% ДМА 47,3% ДМА

Рисунок 2 – Оптимальная доза полиЭХГДМА при дозировании ЭХГ к ДМА и изменении концентрации ДМА

Как видно из графиков, по мере возрастания содержания полимера в системе её устойчивость сначала снижается (происходит процесс флокуляции) и затем, проходя через минимум, возрастает (происходит процесс стабилизации).

Минимальные значения оптической плотности осветленной суспензии характеризуют оптимальную дозу полиэлектролита.

Согласно графику 2, оптимальная доза полиэлектролита Каустамин-15 синтезированного при дозировке ЭПХГ к ДМА, в пределах концентрации ДМА до 25% составляет 0,2 мг/л, дальнейшее увеличение концентрации приводит к снижению оптимальной дозы до значений 0,1

30% ДМА 45% ДМА —е—42,5% ДМА

Рисунок 3 – Оптимальная доза полиЭХГДМА при дозировании ДМА к ЭХГ и изменении концентрации ДМА

Кривые зависимости на рисунке 3, показывают, что оптимальная доза полиэлектролита, полученного при дозировке ДМА к ЭХГ, с увеличением концентрации ДМА снижается. При концентрации ДМА до 20% оптимальная доза составляет 0,2 мг/л, в пределах от 25 до 40% оптимальная доза – 0,1мг/л.

Таким образом, можно сказать, что оптимальная доза образцов полиэлектролита снижается с увеличением концентрации ДМА.

Таким образом, согласно полученным экспериментальным данным можно сказать, что с увеличением концентрации ДМА, используемого в синтезе полиэпихлоргидриндиметиламина, независимо от порядка дозировки компонентов, повышается кинематическая вязкость полиэлектролита. Одновременно с этим снижается оптимальная дозировка флокулянта.

Список литературы Определение оптимальных условий синтеза катионного полиэлектролита, проявляющего флокулирующую активность

- Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. - Л.: Химия, 1987. - 205 с.

- Флокулянты. Свойства. Получение. Применение. Справочное пособие / под ред. А.П. Кротова, 1991. - 190 с.

- Таубе П.Р., Баранова А.Г. Химия и микробиология воды: Учебник для студентов ВУЗов. - М.: Высшая школа, 1983. - 280 с.

- Куренков, В.Ф. Флокулирующие свойства полимеров/ В.Ф. Куренков, С.В. Cнегирев. - Казань: Казан. гос. технол. ун-т. 2000. - 32 с.