Определение основных параметров качества воды в прибрежной зоне Финского залива

Автор: Гармашова И.В., Колоцей Е.В., Шорина В.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6 (6), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследовательской работы, в ходе которой определено состояние качества воды на участке Финского залива. Были определены величины водородного показателя, щелочности, жесткости и мутности воды для поверхностных и донных вод

Качество воды, финский залив, водородный показатель, щелочность, жесткость, мутность

Короткий адрес: https://sciup.org/140266949

IDR: 140266949

Текст научной статьи Определение основных параметров качества воды в прибрежной зоне Финского залива

Водная система Ладожское озеро - река Нева - Невская губа -восточная часть Финского залива имеет стратегическое значение для СевероЗападного региона России: рыбохозяйственное, транспортное, рекреационное и как источник водоснабжения. Данные экосистемы в течение многих лет подвергались различным видам антропогенного загрязнения. К основным экологическим проблемам загрязнения Балтийского моря, в частности восточной части Финского залива, относятся поступление загрязняющих веществ со стоками впадающих рек, развитие судоходства и строительство новых, в том числе, нефтяных терминалов на берегах залива, строительство намывных территорий. Это ведет к увеличению количества поступающих в акваторию больших масс взвешенных веществ. Кроме того, загрязняющие компоненты могут поступать в залив через атмосферу с осадками, из донных осадков - путем «вторичного» загрязнения придонных вод. Негативные последствия загрязнения воды и донных отложений могут заключаться в нарушении экологического равновесия, приводящего к поражению внутренних органов и гибели живых организмов.

К приоритетным загрязняющим веществам относятся тяжелые металлы, которые в природной среде, особенно в донных отложениях, находятся в непрерывном процессе миграции, осуществляющейся как в механической форме (вместе со слагающими частями осадка), так и в растворенной, при этом происходит непрерывный обмен между гидросферой и литосферой через одну из основных геохимических барьерных зон «дно-вода». Наибольший интерес представляют металлы, обладающие высокой биологической активностью и токсическими свойствами.

Для изучения состояния вод прибрежной зоны Финского залива нами было проведено исследование, в результате которого были определены некоторые физико-химические показатели его поверхностных и донных вод.

Отбор проб был осуществлен в парке 300 -летия Санкт-Петербурга на километровом участке береговой линии. Было обозначено десять точек, располагавшихся на расстоянии 100 метров друг от друга. Точка №1 является ближайшей по направлению к городу, точка № 10 - ближайшей к Лахте.

Выбор показателей качества воды определялся наличием оборудования и реактивов, имеющихся в химико-аналитической лаборатории колледжа.

Величина рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН, образующихся при диссоциации воды. Если в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) по сравнению с ионами ОН-, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при повышенном содержании ионов Н+ (рН<7)- кислую. В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН=7. При растворении в воде различных химических веществ этот баланс может быть нарушен, что приводит к изменению уровня рН [1].

Показатель рН для отобранных проб мы определяли при помощи метода прямой потенциометрии[2]. Для измерения pH использовали pH-метр И-510 со стеклянным (индикаторным) электродом и с хлорсеребряным электродом (электрод сравнения), содержащий раствор KCl концентрацией 3,0 М.

Среднее значение рН по точкам отбора проб определяли по следующей формуле:

рНх+рНу

∑рН = , где рНх и рНу – вдвоем только поверхностные или только донные значения рН одной точки отбора. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица1

Распределение значения рН в поверхностных и донных водах Финского залива

|

Финский залив |

||

|

Точки отбора |

рН воды |

|

|

Поверхностные |

Донные |

|

|

1 |

7,37 |

7,38 |

|

2 |

7,49 |

7,45 |

|

3 |

7,47 |

7,44 |

|

4 |

7,48 |

7,45 |

|

5 |

7,5 |

7,43 |

|

6 |

7,25 |

7,24 |

|

7 |

7,36 |

7,27 |

|

8 |

7,40 |

7,43 |

|

9 |

7,53 |

7,45 |

|

10 |

7,55 |

7,36 |

|

∑рН |

7,43 |

7,39 |

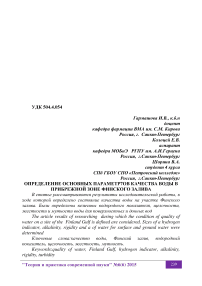

Поверхностные

Донные

Рис.1 распределение значения рН в поверхностных и донных водах

Финского залива

По диаграмме на рис.1 четко прослеживается тенденция снижения показателя рН в районе, наиболее удаленном от населенных территорий Санкт-Петербурга и Лахты. Таким образом, можно предположить, что антропогенное воздействие оказывает значительное воздействие на существующие значения водородного показателя и на изменение рН-среды Финского залива.

Под щелочностью природных или очищенных вод понимают способность некоторых их компонентов связывать эквивалентное количество сильных кислот. Этот параметр также часто называют буферной емкостью воды, имея в виду способность воды к нейтрализации коррозионного воздействия кислот. Определение щелочности полезно при дозировании химических веществ, необходимых при обработке вод для водоснабжения. Вместе со значениями рН, щелочность воды служит для расчета содержания карбонатов и баланса угольной кислоты в воде[1].

Методика для определения щелочности воды:

К исследуемому образцу аликвотной (точно отмеренный объем для анализа) части раствора (10 мл) добавляют 0,2 мл соляной кислоты (HCl) и 2 капли индикатора фенолфталеина (C20H14O4). Бюретку заполняют рабочим раствором – титрантом (NaOH0,1М)

Таким образом, щелочность воды была рассчитана по формуле:

Щ

N(NaOH)xV(NaOH)x1000

( г ), где л

V(воды)

N (NaOH) – нормальность NaOH (н);

V (NaOH) – объем титранта, пошедшего на титрование (мл);

1000 – коэффициент;

V(воды) – объем анализируемой воды (мл)[1].

Щелочность обуславливается мг-экв NaOH в 1 л H2O, так как 1 мг-экв NaOH = 40, то ее значение не должно превышать 40 (мг-экв/л).

Для анализа образцов воды использовали современный спектрофотометрический метод, основанный на законе светопоглощения Бугера – Ламберта – Бера:

I = I0 * 10-elc , где

-

I – интенсивность света, прошедшего через раствор;

-

I0- интенсивность света, падающего на раствор;

-

£ - коэффициент поглощения света, является величиной постоянной, характерен для каждого окрашивающего вещества и зависит от природы этого вещества;

-

с – концентрация окрашиваемого вещества в растворе;

-

l – толщина светопоглощающего раствора, характеризуется размером кюветы и ее толщиной.

Работу производили на спектрофотометре ПЭ-5300ВИ, в качестве стандартного раствора использовали дистиллированную воду.

Результаты измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение значения щелочности в поверхностных и донных водах Финского залива

|

Финский залив |

||

|

Точки отбора |

Щелочность ( мг экв ) |

|

|

Поверхностные |

Донные |

|

|

1 |

55 |

50 |

|

2 |

41,5 |

37 |

|

3 |

44 |

43 |

|

4 |

44 |

48 |

|

5 |

44 |

40 |

|

6 |

45 |

35 |

|

7 |

40 |

37 |

|

8 |

46 |

40 |

|

9 |

40 |

37 |

|

10 |

35 |

40 |

|

£щ |

43,4 |

40,7 |

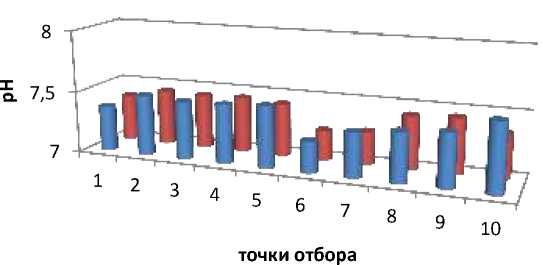

Поверхностные

Донные

Рис.2 Распределение значения щелочности в поверхностных и донных водах Финского залива

Согласно полученным данным, щелочность имеет наибольшее значение в точке 1, являющейся ближайшей к городу и превышает нормативное (55 мг-экв/л в поверхностных и 50 мг-экв/л в донных водах). В остальных точках величина показателя превышена незначительно или близка к нормальному значению.

Значение величины жесткости имеет важное значение для живых организмов, обитающих в водоеме, она играет важную роль в протекании биологических процессов в водной среде. Если этот показатель приобретает более высокие значения, это губительно сказывается на водных обитателях.

Среднее значение общей жесткости (Ж общ) по точкам отбора проб: Ж общх+Жобщу

Ж общх и Ж общу – вдвоем только поверхностные или только донные значения рН одной точки отбора

Методика для определения общей жесткости воды:

К исследуемому образцу аликвотной (точно отмеренный объем для анализа) части раствора (10 мл) добавляют 1мл аммонийного буферного раствора (NH 4 Cl+NH 4 OH) и 1 каплю индикатора хрома темно-синего. Бюретку заполняют рабочим раствором – титрантом (трилоном Б 0,05М)

Таким образом, общая жесткость воды была рассчитана по формуле:

Жобщ =

Н(трилон Б)хУ(трилон Б)х1000

мг-экв

( ), где

л

У(воды)

Н (трилон Б) – нормальность трилона Б (н);

-

V (трилон Б) – объем титранта, пошедшего на титрование (мл);

1000 – коэффициент;

-

V (воды) – объем анализируемой воды (мл)[2].

Таблица 3

Распределение значения общей жесткости в поверхностных и донных

Финского залива

Финский залив

|

Точки отбора |

Общая жесткость ( мг-экв ) |

|

|

Поверхностные |

Донные |

|

|

1 |

1,37 |

1,37 |

|

2 |

1,37 |

1,5 |

|

3 |

1,62 |

1,12 |

|

4 |

1,37 |

1,25 |

|

5 |

1,37 |

1,5 |

|

6 |

1,37 |

1,62 |

|

7 |

1,37 |

1,37 |

|

8 |

1,25 |

1,12 |

|

9 |

1,37 |

1,12 |

|

10 |

1,37 |

1,37 |

|

∑ Жобщ |

1,38 |

1,33 |

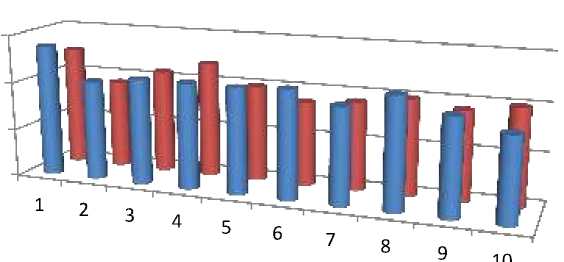

Поверхностные

Донные

Рис.3 Распределение значения общей жесткости в поверхностных и донных Финского залива

Воды Финского залива по степени жесткости относятся к мягким водам, что подтверждено результатами нашего исследования, представленными на рискунке 3. Этот показатель колеблется от 1,12 до

1,371,5(мг-экв)

в донных водах и

от 1,25 до 1, 62 1,5( мг-экв )в

поверхностных.

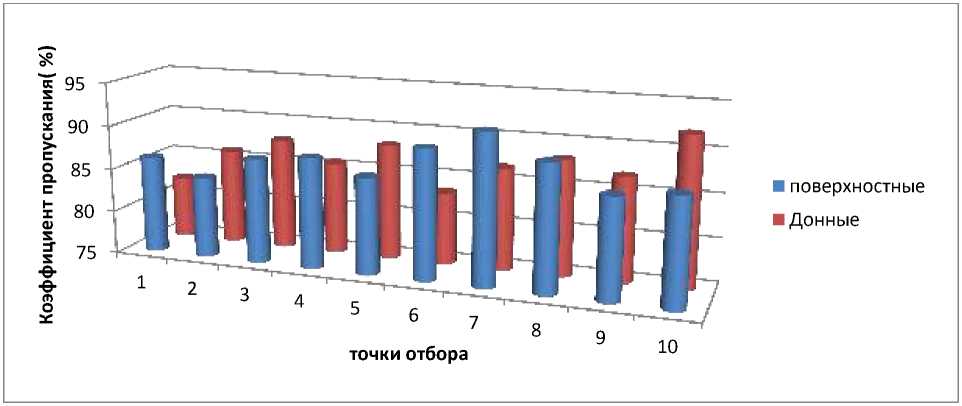

Так же в нашем исследовании была определена мутность воды на данном участке акватории. Среднее значение коэффициента пропускания (мутности) - (Т) по точкам отбора проб:

∑ Т = Тх+Ту, где

Тх и Ту – вдвоем только поверхностные или только донные значения рН одной точки отбора.

Таблица 4

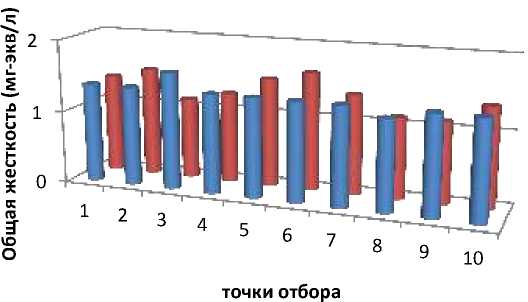

Рис.4 Распределение значения коэффициента пропускания в поверхностных и донных Финского залива

Распределение значения коэффициента пропускания в поверхностных и донных Финского залива

|

Финский залив |

||

|

Точки отбора |

Коэффициент пропускания (%) |

|

|

Поверхностные |

Донные |

|

|

1 |

86,2 |

82,1 |

|

2 |

84,3 |

86,0 |

|

3 |

87,0 |

87,8 |

|

4 |

87,7 |

85,6 |

|

5 |

86,1 |

88,2 |

|

6 |

89,7 |

83,3 |

|

7 |

92,2 |

86,7 |

|

8 |

89,4 |

88,8 |

|

9 |

86,5 |

86,9 |

|

10 |

87,2 |

92,0 |

|

∑Т |

87,64 |

86,68 |

Как показывает рисунок 4, как поверхностные, так и донные воды Финского залива в районе отбора проб имеют высокий коэффициент пропускания (от 82,1 до 92,0% в донных и 86,1 до 92,2% в поверхностных). Величина показателя во всех точках отбора различается незначительно, что, предположительно, говорит о достаточной степени очистки вод, проходящих через очистные сооружения.

В целом, по результатам исследования можно сделать вывод, что основные параметры качества воды в прибрежной зоне Финского залива соответствуют нормативным показателям. Таким образом, можно предположить, что удовлетворительное качество воды в акватории объясняется наличием на Финском заливе нескольких станций аэрации, в первую очередь, ближайшей к исследуемой территории Северной станции аэрации ООО СПБ ГУП ССА “Водоканал.

Список литературы Определение основных параметров качества воды в прибрежной зоне Финского залива

- Васильев В.П. Аналитическая химия. Часть 2. Физико-химические методы анализа. [текст] Издательство: Дрофа, 2003 год. - 384 с.

- Русин Г.Г. Физико-химические методы анализа в агрохимии. [текст] Издательство: Агропромиздат, год 1990. - 303 с.