Определение особенностей горения углей методами термогравиметрического анализа и ИК-спектроскопии

Автор: Монгуш Г. Р., Баранова М. П., Чульдум К. К.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 3 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Определены особенности химического состава углей тувинских месторождений и установлены соответствующие возможности их энерготехнологической переработки. Методами ИК-спектроскопии установлено, что в образцах углей Ж1, Ж2, ГЖ количество ароматического углерода (индекс ароматичности AR 1) наиболее высокое, что влияет на воспламеняемость. Угли марок ГЖ и Ж2 имеют высокий показатель конденсированности (fc). Спекаемость образцов углей в ряду Ж1-ГЖ-Ж2-Д-Б закономерно уменьшается. Большей спекаемостью из тувинских месторождений обладают угли Межегейского и Каа-Хемского месторождений. В образцах углей Ж2, Б, Д наблюдаются «плечи» в области ≈ 1730 см-1, которые характерны для C=O валентных колебаний, что свидетельствует о некоторой природноокисленности данных углей и снижении их энергетической ценности. При окислении углей происходит разрушение ароматических структур с образованием низкомолекулярных углеводородов, что, в свою очередь, снижает температуру максимального разложения угля и низшую теплоту сгорания, но увеличивает температуру воспламеняемости топлива из- за кислородсодержащих соединений. Термогравиметрический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия показали, что из тувинских углей образец угля марки ГЖ имеет высокую активность в процессе горения (снижение конечной температуры выгорания и достаточно узкий температурный интервал горения). Угли Ж1, Ж2 менее реакционноспособны.Полученные результаты исследования образцов угля разной стадии метаморфизма говорят о том, что существует возможность управлять технологическим процессом пиролиза или газификации таких углей с учетом особенностей этих углей. Также следует учитывать химический состав и структуру тувинских углей при сжигании их слоевым способом в топках малого объема. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании оборудования для энерготехнологической переработки тувинских углей.

Уголь, стадии метаморфизма, спекаемость, характеристики горения

Короткий адрес: https://sciup.org/146282458

IDR: 146282458 | УДК: 662.611 | DOI: 10.17516/1999-494X-0401

Текст научной статьи Определение особенностей горения углей методами термогравиметрического анализа и ИК-спектроскопии

Одним из приоритетов энергетической политики Российской Федерации является рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и создание необходимых условий для перехода нашей страны к энергосберегающим и экологически чистым направлениям развития тепловой энергетики. Одним из новых центров угледобычи в 2030 году, по прогнозам Министерства энергетики РФ, станет Республика Тыва. На территории региона расположены Элегестское, Межегейское, Каа-Хемское и Чаданское месторождения. Одним из крупнейших угольных месторождений Республики является также Улуг-Хемский угольный бассейн, общая площадь которого охватывает несколько кожуунов: Кызылский, Тандинский, Чеди-Хольский и Пий-Хемский. Улуг-Хемский угольный бассейн включает месторождения «Каа-Хем», «Межегей», «Эрбек», «Элегест», «Чихачево» и Юго-Восточную угленосную область. Запасы этих месторождений промышленные (до 4017605 тыс./т). Марки углей в основном газовые Г, газовые жирные ГЖ, жирные Ж, коксовые слабоспекающиеся ниизкометаморфизованные КСН, слабоспекающиеся (отощен-ные) СС, каменные окисленные (окисленные каменные энергетические) ОК энерг.

На территории Республики Тыва имеются и другие месторождения угля, которые в настоящее время не эксплуатируются, это Онкажинская мульда, Актальская перспективная угленосная площадь, расположенная на территории Чеди-Хольского кожууна, Инитальская площадь на территории Улуг-Хемского кожууна и др.

Угли каждого из месторождений имеют свои особенности, которые влияют на возможность их энерготехнологической переработки и получению расширенного ассортимента возможных продуктов [1–3].

Поскольку основным применением вышеперечисленных углей является энергетическое использование, основное внимание было уделено исследованию особенностей процесса горения спекающихся углей.

Цель работы заключалась в установлении особенностей структуры и состава тувинских углей различных стадий метаморфизма методами термогравиметрического анализа и ИК-спектроскопии для определения возможностей их энерготехнологического использования.

Материалы и методы

Для исследования по стандартным методикам (ГОСТ 9815–75) были отобраны пробы углей месторождений: Каа-Хемское – марка угля ГЖ, Межегейское – марка угля Ж1, Элегест-ское – марка угля Ж2, а также товарные пробы углей из месторождений: Балахтинское – марка угля Б3, Аршановское – марка угля Д.

Технический анализ проб углей проводился по ГОСТ 11022–95; 33503–2015 (ISO 11722:2013, ISO 5068–2:2007); Р 55660–2013; 30404–2013 (ISO 157:1996) и 147–2013 (ISO 1928–2009). Элементный состав углей определяли на универсальном анализаторе Vario EL cube (ELEMENTAR, – 348 –

ИК-спектры образцов углей регистрировали на Фурье-спектрометре «Tensor S 2» в области 400–4000 см-1. Обработку ИК-спектров осуществляли с помощью программного обеспечения OPUS.

Комплексный термический анализ образцов проведен с применением синхронного термоанализатора «SDT Q600». Нагревание осуществляли в интервале температур от 0 до 1000 °C со скоростью 20 °C /мин с одновременной регистрацией состава газов (CO, CO2, CH4 и т.п.), выделяющихся при нагревании при помощи ИК-приставки «Nikolet 380». Построение и расшифровка термограмм производились при помощи специального программного обеспечения «TA Universal Analysis 2000». Определяли температуры основных пиков: воспламенения (Т вспл. ), выгорания топлива (Твг), и максимальную температуру (Tmax) основного пика ДТГ, при которой достигается максимальная скорость потери массы образцов [4].

Результаты и обсуждения

Технический и элементный анализ .

В табл. 1. представлены результаты технического анализа отобранных проб углей.

Данные табл. 1 показывают, что все угли малозольные (не более 10 %), кроме образца Д, который достигает 28 %. Повышенной рабочей влажностью характеризуются образцы Б и Д. Выход летучих веществ закономерно увеличивается в ряду: Ж2 – Д – Ж1 – ГЖ – Б. Все образцы являются малосернистыми (менее 1 %). Теплота сгорания как одна из важнейших характеристик для твердых горючих ископаемых была использована для теплотехнических расчетов, сопоставления свойств углей различных месторождений, марок углей между собой и другими видами топлива, установления степени окисленности углей. Теплота сгорания углей увеличивается в ряду: Б – Д – ГЖ –Ж2 – Ж1. В табл. 2 показан элементный состав исследуемых углей.

Анализ данных табл. 2 показывает, что с увеличением степени метаморфизма (Б-Д-1ГЖ-Ж2-Ж1) закономерно увеличивается содержание углерода, водорода и уменьшается содержание кислорода. Особенно это заметно для углей марок Б, Д, ГЖ. На более высоких стадиях метаморфизма (например, для Ж1) содержание углерода возрастает менее интенсивно и его

Таблица 1. Технические характеристики углей

Table 1. Technical characteristics of coals

|

Марка угля |

Ad , % |

Wt r , % |

W a , % |

V daf , % |

S d , % |

Qi, ккал/кг |

|

ГЖ |

6,3–9,1 |

3,0–7,0 |

1,2–2,0 |

46,90 |

0,22 |

7399 |

|

Ж1 |

4,8–7,7 |

- |

0,9–1,1 |

32,7–37,2 |

0,6–0,8 |

7683 |

|

Ж2 |

5,08 |

- |

2,0 |

27,6 |

0,51 |

6862 |

|

Б |

4,0–7,0 |

21,0 |

- |

44,0–48,0 |

0,3–0,8 |

4800–5000 |

|

Д |

27,90 |

12,0–14,0 |

- |

28,9 |

0,67–0,86 |

5800 |

Таблица 2. Элементный состав органической массы каменных углей

Table 2. Element structure of organic mass of coals

Анализ ИК-спектров исследуемых углей

Для установления особенностей состава углей тувинских месторождений и определения соответствующих возможностей их энерготехнологической переработки был проведен анализ ИК-спектров этих углей.

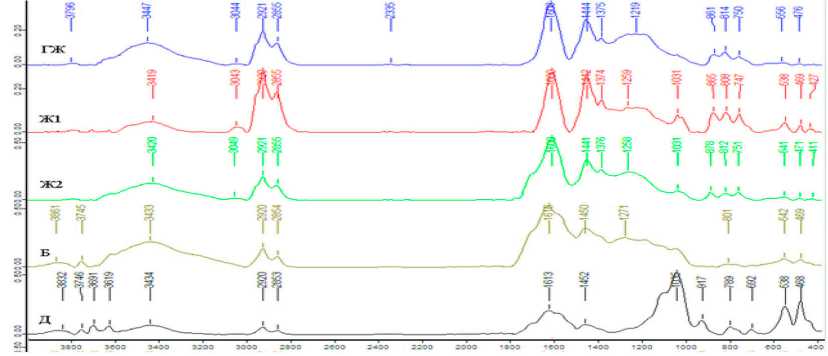

Среди физико-химических методов исследования состава и структуры поверхностных слоев угольных частиц инфракрасная спектроскопия (ИКС) дает наиболее существенную информацию о молекулярном строении органического вещества угля [5]. На рис. 1 видно, что для всех образцов углей характерными оказались следующие группы соединений в частотных областях поглощения, см-1: 3600–3100 – валентные колебания O-H-групп, связанных водородными связями; 3100–3000 – валентные колебания C-H-связей в ароматических и непредельных

Рис. 1. ИК-спектры образцов углей

Fig. 1. IR spectra of coal samples соединениях; 2960 – асимметричные колебания алифатических CH3-групп; 2920–2850 – симметричные валентные колебания алифатических CH2, CH3-групп; 1700 – валентные колебания алифатических C=O-групп; 1600 – валентные колебания С=С-связей ароматического кольца; 1450 – валентные колебания ароматических С=С-связей; 1373 – CH3-группы в алифатических цепях; 1275–1034 – С–С-скелетные колебания; 900–700 – внеплоскостные деформационные колебания ароматических C-H-связей; 870 – деформационные колебания мета-дизамещенных ароматических циклов; 815 – деформационные колебания пара-дизамещенных ароматических циклов [6].

Для сравнения были выбраны структурные параметры (табл. 3), рассчитанные на основе метода ИК-спектроскопии. ИК-спектры всех исследуемых образцов сходны. Установлено, что в образцах углей Ж1, Ж2, ГЖ количество ароматического углерода (индекс ароматичности AR 1) наиболее высокое, что говорит о высокой ароматичности, которая влияет на воспламеняемость. Установлено, что содержание ароматических углеводородов в топливе хорошо согласуется с расчетным индексом углеродной ароматичности.

Следует отметить высокий показатель конденсированности (fc) в углях марок ГЖ и Ж2 по сравнению с другими, у которых показатель снижается до нуля (марка Б). Показатель AR 2 характеризует наличие внеплоскостных деформационных колебаний ароматических C-H-связей в соотношении симметричным валентным колебаниям алифатических CH 2 , CH 3 -групп в образцах, и они почти одинаковы для всех тувинских месторождений. Высокий показатель AR 2 замечен для образца Д и низкие – для образца Б. Уменьшение количества ароматического водорода (для образцов Ж2, Б, Д) происходит за счет увеличения кислородсодержащих групп С=О (1700 см-1) и ОН-фенольных групп (3600–3100 см-1), подтверждение тому – увеличение структурного параметра С=О (рост содержания кислородсодержащих фрагментов). Увеличение доли водорода в алифатических фрагментах (H al /H) для образцов углей показывает структурный параметр длины алифатической цепи (CH3/CH2).

В образце Д замечен ИК-спектр при 1035 см-1 с наибольшей интенсивностью, по сравнению с которым другие ИК-спектры меньше. Поскольку при 1275–1034 см-1 присутствуют С–С-скелетные колебания, спектры могут наложиться поверх колебания связи Si – O именно при 1035 см-1 [7]. Это подтверждается высокой зольностью данного образца. Как следствие, лучше всего предварительно проводить деминерализацию высокозольных углей для качественной оценки данным методом.

Таблица 3. Структурные параметры, рассчитанные на основе метода ИК-спектроскопии

Table 3. The structural parameters calculated by infrared spectroscopy

|

Марка угля |

Структурные параметры, рассчитанные на основе метода ИК-спектроскопии |

||||||

|

Hal/H |

AR 1 |

AR 2 |

f c |

CH 3 /CH 2 |

С=О |

CHal/С=СAR |

|

|

ГЖ |

0,664 |

0,043 |

0,506 |

0,024 |

1,562 |

0,505 |

0,549 |

|

Ж1 |

0,638 |

0,080 |

0,566 |

0,074 |

1,515 |

0,502 |

0,920 |

|

Ж2 |

0,649 |

0,073 |

0,541 |

0,024 |

1,574 |

0,574 |

0,331 |

|

Б |

0,841 |

0,000 |

0,188 |

0,000 |

1,680 |

0,616 |

0,324 |

|

Д |

0,473 |

0,000 |

1,112 |

0,000 |

1,800 |

0,568 |

0,330 |

Параметр CHal/С=СAR позволяет выявить отличия в спекаемости [8] сравниваемых углей различных месторождений – он всегда выше и лучше у спекающихся углей, а при окислении симметрично снижается с уменьшением спекаемости. Согласно оценке этого параметра спека-емость образцов углей в образцах в ряду Ж1-ГЖ-Ж2-Д-Б уменьшается. Большей спекаемостью из тувинских месторождений обладают угли Межегейского и Каа-Хемского месторождений. В образцах углей Ж2, Б, Д наблюдаются «плечи» в области ≈ 1730 см-1, которые характерны для C=O валентных колебаний, что свидетельствует о некоторой природноокисленности данных углей и снижении их энергетической ценности.

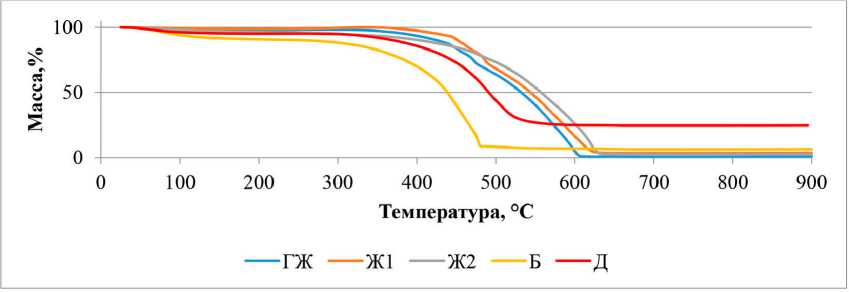

В ходе работы для экспресс-анализа качественных характеристик топлив был проведен термогравиметрический анализ исследуемых углей . На рис. 2 показана убыль массы образцов при повышении температуры в камере сжигания.

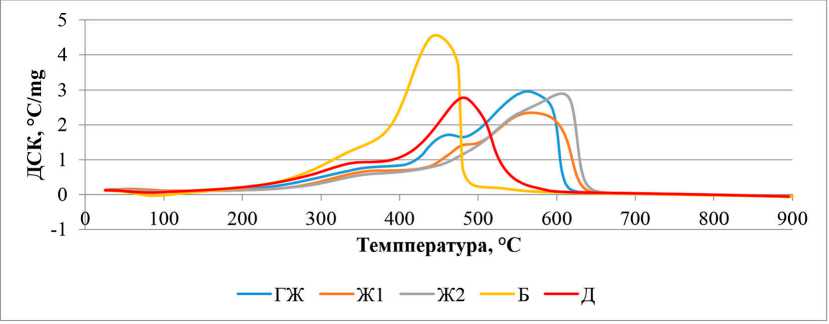

Эти пробы были проанализированы также с применением дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) (рис. 3).

Анализ дериватограмм показал, что на кривых ДСК есть эндоэффекты при температуре 90–150 °C, что соответствует температуре выделения гигроскопической влаги угля. При даль-

Рис. 2. Убыль массы образцов при повышении температуры в камере сжигания

Fig. 2. Weight loss of samples with increasing temperature in the combustion chamber

Рис. 3. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) образцов углей

Fig. 3. Differential Scanning Calorimetry (DSC) of coals samples нейшем повышении температуры до 700 °C (конечная температура сгорания ОМУ) происходит разложение и сгорание органической массы угля (ОМУ) непрерывно с экзотермическим эффектом. «Скачки» в линии ДСК в интервалах 250–350 °C соответствуют периоду деструкции и сгорания алифатических и алициклических фрагментов угля, а интервал 320-440 °C - разрушению ароматических структур [9, 10]. Интервал 440–700 °C соответствует догоранию ОМУ. Для углей Д, Б максимальные пики экзоэффекта в линиях ДСК заметны в пределах температур 450-480 °C, для углей ГЖ, Ж1, Ж2 - в диапазоне температур 560-605 °C, что говорит о преобладании ароматических фрагментов угля с более высокими температурами выгорания. Максимальную интенсивность линии ДСК с пиком при температуре 450 °C показал уголь Б низкой стадии метаморфизма, в составе летучих которого присутствуют вещества с высоким содержанием низкомолекулярных углеводородов. В интервале температур 700-800 °C происходит разложение и окисление неорганических соединений (силикатов, карбонатов) минеральной части угля [11, 12], после чего формируется зола (остаток).

Из тувинских углей образец угля марки ГЖ показал высокую активность в процессе горения (снижение конечной температуры выгорания и достаточно узкий температурный интервал горения). Угли Ж1, Ж2 менее реакционноспособны.

Полученные результаты исследования образцов угля разной стадии метаморфизма говорят о том, что существует возможность управлять технологическим процессом пиролиза или газификации таких углей с учетом особенностей этих углей. Также следует учитывать химический состав и структуру тувинских углей при сжигании их слоевым способом в топках малого объема.

Заключение

В ходе работы был проведен технический и элементный анализ проб угольных месторождений Республики Тыва. Были определены особенности химического состава углей тувинских месторождений и установлены соответствующие возможности их энерготехнологической переработки. Методами ИК-спектроскопии установлено, что в образцах углей Ж1, Ж2, ГЖ количество ароматического углерода (индекс ароматичности AR 1) наиболее высокое, что влияет на воспламеняемость. Следует отметить высокий показатель конденсированности (fc) в углях марок ГЖ и Ж2. Спекаемость образцов углей в образцах в ряду Ж1-ГЖ-Ж2-Д-Б закономерно уменьшается. Большей спекаемостью из тувинских месторождений обладают угли Межегейского и Каа-Хемского месторождений. В образцах углей Ж2, Б, Д наблюдаются «плечи» в области ~ 1730 см-1, которые характерны для C=O валентных колебаний, что свидетельствует о некоторой природноокисленности данных углей и снижении их энергетической ценности. При окислении улей происходит разрушение ароматических структур с образованием низкомолекулярных углеводородов, что, в свою очередь, снижает температуру максимального разложения угля и низшую теплоту сгорания, но увеличивает температуру воспламеняемости топлива из-за кислородсодержащих соединений.

Термогравиметрический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия показали, что из тувинских углей образец угля марки ГЖ имеет высокую активность в процессе горения (снижение конечной температуры выгорания и достаточно узкий температурный интервал горения). Угли Ж1, Ж2 менее реакционноспособны.

Полученные результаты исследования образцов угля разной стадии метаморфизма говорят о том, что существует возможность управлять технологическим процессом пиролиза или газификации таких углей с учетом особенностей этих углей. Также следует учитывать химический состав и структуру тувинских углей при сжигании их слоевым способом в топках малого объема. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании оборудования для энерготехнологической переработки тувинских углей.

Список литературы Определение особенностей горения углей методами термогравиметрического анализа и ИК-спектроскопии

- Лебедев Н.И. Угли Тувы: Состояние и перспективы освоения сырьевой базы. Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2007. 180 c. [Lebedev N.I. Ugli Tuva: The state and prospects of the development of the raw material base. Kyzyl: TuvIKOPR SB RAS, 2007. 180 р. (in Russian)]

- Тас-оол Л.Х., Янчат Н.Н. Техногенное загрязнение воздушной атмосферы. Природные ресурсы, среда и общество, 2019, 3, 56-61 [Tas-ool L.Kh., Yanchat N. N. Technogenic pollution of the air atmosphere. Natural resources, Wednesday and society, 2019, 3, 56-61. (in Russian)]

- Куликова М.П. Котельников В.И. Перспективы использования и потенциал каменных углей Улуг-Хемского бассейна. Уголь, 2011, 11 (1028), 41-43 [Kulikova M.P. Kotelnikov V. I. Prospects of use and potential of coals of the Ulug-Hemsky pool. Coal, 2011, 11 (1028), 41-43 (in Russian)]

- Жуйков А.В., Матюшенко А.И., Кузнецов П.Н., Стебелева О.П., Самойло А.С. Термогравиметрический анализ горения каменных углей Республики Хакасия, сосновых опилок и их смесей. Журнал СФУ. Техника и технологии, 2021. 14(6), 611-622 [Zhuikov A. V., Matyushenko A. I., Kuznetsov P. N., Stebeleva O. P., Samoilo A. S. Thermogravimetric analysis of the gorenje of the Republic of Khakassia, pine sawdust and their mixtures. J. Sib. Fed. Univ. Eng. technol., 2021, 14(6), 611-622 (in Russian)]

- Юсупов Т.С., Шумская Л.Г., Бурдуков А.П. Логвиненко В.А. Реакционная способность углей различных стадий метаморфизма в процессах термоокислительной деструкции. Химия в интересах устойчивого развития, 2011, 19(4), 427-432 [Yusupov T.S., Shumskaya L.G., Bur-dukov of A.P. Logvinenko V.A. Reactionary ability of coals of various stages of a metamorphism in processes of thermooxidizing destruction. Chemistry in interests of a sustainable development, 2011, 19(4), 427-432 (in Russian)]

- Монгуш Г.Р. Исследование изменения технических показателей и химических свойств (методом ИК-спектрального анализа) угольных смесей тувинских месторождений. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2019, 12, 157-162 [Mongush G.R. Research of change of technical indicators and chemical properties (method of the IK-spectral analysis) coal mixes of the Tuva fields. International magazine of applied and basic researches, 2019, 12, 157-162 (in Russian)]

- Федорова Н.И., Малышева В.Ю., Исмагилов З.Р. Ик-спектроскопия инертинитов каменных углей различных стадий метаморфизма. Вестник Кузбасского государственного университета, 2018, 3(127), 86-93 [Fedorova N. I., Malysheva V. Yu., Ismagilov Z.R. Ik spectroscopy инертинитов coals of various stages of a metamorphism. Vestnik of the Kuzbass state university, 2018, 3(127), 86-93 (in Russian)]

- Котельников В.И., Федянин В.Я., Баринов А.В., Рязанова Е. А. Экологически безопасные технологии получения угольного топлива. Ползуновский вестник, 2012, 3-1, 42-46. [Kotelnikov V. I., Fedyanin V. Ya., Barinov A .V., Ryazanova E.A. Ekologicheski safe technologies of receiving coal fuel. Polzunovsky vestnik, 2012, 3-1, 42-46 (in Russian)]

- Jingyu Jiang, Weihua Yang, Yuanping Cheng, Zhengdong Liu, Qiang Zhang. Molecular structure characterization of middle-high rank coal via XRD, Raman and FTIR spectroscopy. Implications for coalifcation. Fuel, 2019, 239, 559-572.

- Baranova M, Grishina I, Damdinov B and Gomboev R. Dispersed-colloidal fuel systems, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2019, 704, 012015

- Гандандорж Ш. Извлечение меди и молибдена сорбентами на основе окисленных углей из хвостов флотации: на примере КОО «Предприятие Эрдэнэт». автореф. дис. ... канд. техн. наук. Иркутск, 2013. 18 с. [Gandandorzh. Copper and molybdenum extraction by sorbents on the basis of the oxidized coals from flotation tails: on the example of KOO "Enterprise of Erdenet". Cand.Tech.Sci. Irkutsk, 2013. 18 р. (in Russian)]

- Патраков Ю.Ф., Семенова С.А., Федорова Н.И. Влияние различных методов модификации бурого угля на изменение его химического состава и поведение при пиролизе. Вестник Кузбасского государственного технического университета, 2008, 1, 31-34 [Patrakov Yu.F., Semenova S. A., Fedorova N. I. Influence of various methods of modification of brown coal on change of its chemical composition and behavior at pyrolysis. Vestnik of the Kuzbass state technical university, 2008, 1, 31-34 (in Russian)]