Определение параметров кровеносных сосудов по пульсовой волне

Автор: Сучков Сергей Германович, Сучков Дмитрий Сергеевич, Сучкова Светлана Михайловна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Инновации в биотехнологиях

Статья в выпуске: 1 т.15, 2021 года.

Бесплатный доступ

Предложена феноменологическая модель математического описания практически важных изменений пульсовой волны между нормой и патологией. Полученные результаты свидетельствуют о существенно нелинейном по давлению характере трансформации пульсовой волны в области манжетки.

Пульсовая волна, феноменологическая модель, кровеносные сосуды, уравнения гидродинамики, математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149137030

IDR: 149137030 | УДК: 519.6 | DOI: 10.15688/NBIT.jvolsu.2021.1.6

Текст научной статьи Определение параметров кровеносных сосудов по пульсовой волне

DOI:

Пульсовая волна представляет собой сложное совместное движение крови и стенок сосудов, описываемое нелинейной системой дифференциальных уравнений гидродинамики и теории упругости с подвижной границей. Даже приближенное решение такой задачи в настоящее время не представляется возможным без существенных упрощений, сводящих задачу к практически не интересным случаям. Поэтому для математического описания практически важных изменений пульсовой волны между нормой и патологией и выявления основных физических параметров, характеризующих патологию, необходимо построить феноменологическую модель, параметры которой определяются из сравнения с экспериментом.

Для скорости пульсовой волны воспользуемся известной эмпирической формулой [1–4]:

Eh

V =v Pd ■ (1)

где Е – модуль упругости, h – толщина, с – плотность стенки сосуда, d – диаметр кровеносного сосуда.

При наложении манжетки на область бицепса прохождение пульсовой волны, как и любой другой, через конечную по размерам неоднородность (длиной Lm) сопровождается возникновением отраженных волн от начала и конца манжетки. Датчик давления находится в середине манжетки, поэтому на него приходит прошедшая первую границу манжетки волна и волна, отраженная от второй границы манжетки. Следующие отражения не будем учитывать ввиду малости их амплитуды. Будем считать, что под манжеткой уменьшается диаметр сосудов. Тогда под манжеткой скорость волны увеличивается и от границ манжетки происходит отражение вследствие скачка акустического импеданса ρV. Кроме того, возникает топографическая неоднородность вследствие скачка диаметра сосудов под манжеткой, что также вызывает отражение, зависящее от отношения размера неоднородности и длины волны.

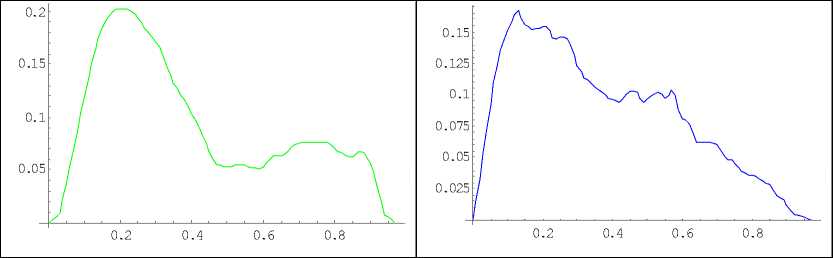

Импульс пульсовой волны Р ( t ) имеет спектр частот:

S p ( f ) = ^I P ( t ) cos ( 27ft ) dt , (2)

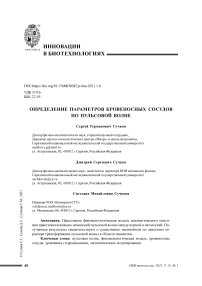

показанный на рисунке 2а для нормы, а на рисунке 2б при патологии.

Из рисунков 1б и 2б видно, что при патологии возникают высокочастотные осцилляции пульсовой волны. Для их описания можно предположить, что, по-видимому, при падении пульсовой волны на участок сосуда, пережатый манжеткой, возбуждаются колебания стенок сосуда. Поэтому предположим, что диаметр сосуда перед манжеткой d 1, зависит от давления в виде:

d , ( t ) = d ,0 { 1 + k , [ 1 + k vib sin ( 2 n f vib t )] P ( t )} , (3)

а под манжеткой d 2 и после манжетки d 3 в виде:

d i ( t ) = d i0 ( 1 + k i P ( t )) ( i = 2,3 ) , (4)

где k 1, k 2, k 3, k vib, d 10, d 20, d 30, f vib – феноменологические параметры в соответствующих областях,

а) в норме б) при патологии

Рис. 1. Форма импульса пульсовой волны

ИННОВАЦИИ В БИОТЕХНОЛОГИЯХ

Р ( t ) – давление в пульсовой волне. Предположим также, что модуль упругости стенки сосуда зависит от диаметра и для разных областей сосуда имеет вид:

E i ( t ) = E о ( 1 + e d d i ( t )) , (5)

где E0, ed – феноменологические параметры. Толщина стенки сосуда также зависит от диаметра сосуда и задается очевидной формулой hi(t ) = h 0

где h 0 – феноменологический параметр. Зависимость от частоты f скорости распространения пульсовой волны в кровеносном сосуде возьмем в виде:

V ( f ) = V о ( 1 + Y 1 f + Y 2 f 2 ) , (7)

где V i0 определяются формулой (1), y 1 , y 2 - феноменологические параметры. Зависимость от частоты коэффициента отражения от границ манжетки (по аналогии с отражением акустических волн от границы раздела и топографической неоднородности), считая плотность сосуда р одинаковой во всех областях, примем в виде:

R ( f ) =

V i - V j

V i + V j

+ C

dv-dj f, i0

где Vi, Vj – скорости пульсовой волны, di, dj – диаметры сосуда в разных областях, С 1, – феноменологический параметр.

Полный интерференционный сигнал будем определять путем сложения (точнее, интегрирования) всех частотных составляющих пульсовой волны, прошедших первую границу манжетки и через интервал времени т/2=Lm/ 2V2 принятый в середине манжетки с учетом затухания частотных составляющих, пропорционального квадрату частоты

M ,(t ) = 272л да _____________ / / \ \

J V1 - R 1 ( f ) 2 S p ( f ) cos | 2п f 1 1 + I e - "“2” f 2/ V 2 L /2 df , (9)

о V V 2 J)

где R 1( f ) – коэффициент отражения от первой границы манжетки, a - коэффициент затухания (феноменологический параметр), и частотных составляющих, отраженных от второй границы манжетки и принятых через интервал времени 3 т /2:

M 2 ( t ) = 272 л

J R 2 ( f )V 1 - R 1 ( f ) 2 S p ( f ) cos [ 2 n f [ t + 3 li e -“ 2 ” f 2/ V2-L m /2 df , (10) 0 V V 2 J)

где R 2( f ) – коэффициент отражения от второй границы.

Таким образом, полный интерференционный сигнал, принятый датчиком в середине манжетки, определяется суммой

M(t) = M1(t) + M2(t) (11) и зависит от модельных параметров ki , f vib, e d , Y 1 , y 2, С 1 , С 2 , “ , от материальных ( р i , Е 0 ) и геометрических ( d i0, h 0) параметров, являющихся феноменологическими и определяющими скорости и затухание пульсовой волны в различных частях сосуда в области манжетки.

Указанные 17 феноменологических параметров определяются методом наименьших квадратов при минимизации целевой функции

0.06

0.04

0.02

-0.02

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

-

а) в норме

-

б) при патологии

Рис. 2. Спектр пульсовой волны

F c в виде суммы квадратов отклонений расчетной ( M ( t )) и экспериментальной ( P ( t )) характеристик:

N 2

F = £ ( M ( t ) - P ( t )) (12)

k =1

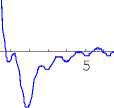

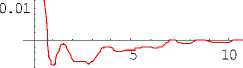

На рисунке 3 представлены графики давления пульсовой волны в норме (зеленая кривая), при патологии сосудов (синяя кривая) и модельная кривая (красная), полученная при рассмотрении падения нормальной пульсовой волны на участок сосуда с манжеткой.

Целью расчета являлось определение параметров сосуда, при которых форма пульсовой волны становится близкой к патологической.

Представленная на рисунке 3 расчетная кривая соответствует следующим значениям параметров:

Е0= 26659 (Па/м2), ed = –14.3, d10= 6.7 мм, d20= 1.1 мм, d30= 4.8 мм, fvib = = 14.28 Гц, k1= 4.98, k2= 6.55, k3= 0.07, kvib = 0.08, h0 = 0.18 мм, p = 1150 (кг/м3),

C 1 = 48, С 2 = -919, Y i = 0.047, y 2 = 0.013, a = 0.0039.

Полученные результаты свидетельствуют о существенно нелинейном по давлению характере трансформации пульсовой волны в области манжетки. Обращает на себя внимание также обнаруженный эффект уменьшения модуля упругости при увеличении диаметра сосуда, о чем свидетельствует отрицательное значение коэффициента ed .

Список литературы Определение параметров кровеносных сосудов по пульсовой волне

- Астраханцева, Е. В. Математическое моделирование гемодинамики крупных кровеносных сосудов / Е. В. Астраханцева, В. Ю. Гидастов, Д. Л. Ревизников // Математическое моделирование. - 2005. - Т. 17, № 8. - С. 61-80.

- Доль, А. В. Математические модели движения крови в системе сосудов с упругими стенками / А. В. Доль, Ю. П. Гуляев, Д. В. Иванов // Успехи современного естествознания. - 2014. - № 9-1. - С. 79-84.

- Механика кровообращения / К. Каро [и др.]. - М.: Мир, 1981. - 600 с.

- Педли, Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов: пер. с англ. / Т. Педли. - М.: Мир, 1983. - 400 с.