Определение пластовых потерь конденсата по данным экспериментальных PVT-исследований

Автор: Краснова Е.И.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 6 (55) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221586

IDR: 140221586

Текст статьи Определение пластовых потерь конденсата по данным экспериментальных PVT-исследований

В процессе разработки газоконденсатных месторождений при падении пластового давления ниже давления начала конденсации происходит выпадение жидкой фазы, и состав добываемой пластовой смеси существенно меняется. Вследствие ретроградных явлений, происходящих в процессе разработки залежи, при давлении ниже давления максимальной конденсации начинается процесс прямого испарения выпавшей жидкой фазы, причем сначала наиболее интенсивно испаряются растворенные в жидкой фазе более легкие газовые компоненты, а затем компоненты группы С5+ - при более низких пластовых давлениях [1, 2]. Расчетным ме- тодом компонентоотдача определяется как отношение извлеченной из пласта в составе добываемой смеси массы компонента к его начальной массе в залежи. При сохранении принятых обозначений формула для расчета компонентоотдачи i-го компо-

( j +1)

нента на конец х 7 -го этапа снижения давления выглядит следующим образом:

где М c5+ - молярная масса группы С5+ в пластовой смеси, находящейся в ячейке - PVT ; Zc5+ - мольная доля в пластовой смеси группы С5+.

На основе экспериментальных данных определяют значение конденсатоотдачи, соответствующее давлению 0,1 МПа. Однако реальное значение конечного пластового давления значительно выше. Кроме того, именно при низких пластовых давлениях, не достигаемых в промысловой практике, происходит значительное увеличение содержания в газовой фазе компонентов группы С5+В [3-5]. Следовательно, традиционно определяемые значения конденсатоотдачи при давлении 0,1 МПа являются существенно завышенными по сравнению с реальными. В связи с этим большое значение приобретают зависимости от давления коэффициентов газо-, конденсато- и компонентоотдачи, получаемые в результате моделирования процесса дифференциальной конденсации. Коэффициенты извлечения а фракций группы С5+ значительно отличаются. Чем выше содержание тяжелых фракций группы С5+, тем интенсивнее она конденсируется и, следовательно, тем меньше степень ее извлечения из пласта [6, 7].

В интерпретации результатов экспериментов выполненных методом дифференциальной конденсации существуют, в том числе, следующие отличия. Для того, чтобы охарактеризовать количество выпавшей в ячейке-PVT ретроградной углеводородной жидкой фазы, в российских лабораториях строят зависимости от давления количества выпавшего насыщенного конденсата, приходящееся на 1 м3 загруженного в ячейку-PVT газа сепарации. В зарубежных отчетах о процессе CVD принято публиковать данные о динамике от давления величины объемной доли ретроградной углеводородной жидкой фазы в ячейке-PVT. Эта величина позволяет судить о том, какая часть газонасыщенного порового пространства может быть занята образовавшейся ретроградной углеводородной жидкости жидкой фазой, то есть для специалистов возникает информационная связь между термодинамическими и гидродинамическими явлениями при разработке залежи [8-10].

Таблица 1

Результаты истощения при постоянном объёме рекомбинированной пробы пластового газа (CVD-эксперимент)

|

Текущее давление Р, МПа |

Объем выпавшего конденсата Vkoh6, см3 |

Пластовые потери q, см /м3 |

Плотность г/см |

Молекулярная масса |

Объем системы V, см3 |

Пластовая температура Т, 0С |

|

26,70 |

0,00 |

0,00 |

0,8198 |

196 |

95,8 |

72,6 |

|

25,70 |

0,30 |

9,12 |

0,8183 |

194 |

95,8 |

72,6 |

|

22,10 |

1,50 |

45,61 |

0,8131 |

186 |

95,8 |

72,6 |

|

17,40 |

3,42 |

103,99 |

0,8051 |

178 |

95,8 |

72,6 |

|

14,00 |

4,70 |

142,91 |

0,7966 |

171 |

95,8 |

72,6 |

|

11,30 |

5,27 |

160,25 |

0,7869 |

166 |

95,8 |

72,6 |

|

9,60 |

5,30 |

161,16 |

0,7814 |

162 |

95,8 |

72,6 |

|

8,30 |

5,10 |

155,08 |

0,7798 |

160 |

95,8 |

72,6 |

|

4,00 |

4,50 |

136,83 |

0,7869 |

158 |

95,8 |

72,6 |

|

0,10 |

3,70 |

112,51 |

0,7989 |

172 |

95,8 |

72,6 |

В основе метода дифференциальной конденсации лежит предположение о том, что выпавшая в пласте жидкая фаза (так называемый нестабильный, или насыщенный конденсат) неподвижна, а из пласта отбирают только газовую фазу. Поэтому в процессе дифференциальной конденсации многокомпонентной системы снижение давления происходит за счет отбора газовой фазы смеси при сохранении постоянными температуры и объема, занимаемого смесью [11, 13, 14]. Результаты исследований методом дифференциальной конденсации для условий разработки Западно-Таркосалинского месторождения приведены в табл. 1.

Исследование фазового поведения методом дифференциальной конденсации рекомбинированной пластовой пробы проводят с поэтапным выпуском газа. Отобранный газ из ячейки, поступает в равновесный сепаратор, где охлаждается и из газа выделяется определенное количество конденсата. Сухой газ подается в газометр, где замеряется его точный объем при атмосферных условиях [12, 15, 16]. Первые 10% снижения давления осуществляют небольшими ступенями (1,0-1,5 МПа), а затем этапы снижения давления в бомбе устанавливают так, чтобы получить 8-10 точек для построения кривых Р пл =f(Q доб.гсх / Qзап.гсх ) . В процессе опыта определяют давление начала конденсации и определяем количество добываемого газа до этого давления. После каждого этапа снижения давления в газоконденсатной ячейке перед замером скопившегося конденсата приводят его в фазовое равновесие с газовой фазой перемешиванием ультразвуковой мешалкой. На каждом этапе снижения давления отбираются пробы газа [17-20].

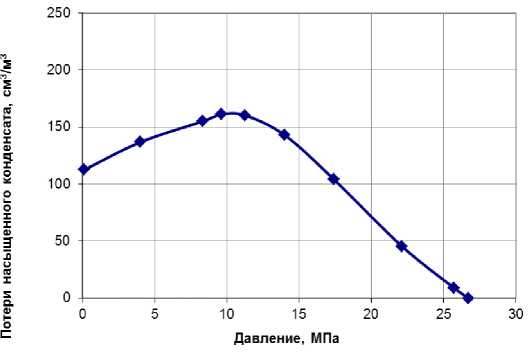

На основании результатов опыта был строен график зависимости изменения давления от относительного отбора сухого газа: Р= f(Q do6.г.сх^зап.г.сх ) , где Р - давление в ячейке, МПа; Q доб.г.cх - добытое количество сухого газа из ячейки, см 3 ; Q зап.г.cх - запасы сухого газа в ячейке, см3.Давление Р в ячейке отождествляется со средним пластовым давлением Р в газоконденсатной залежи, а добытый сухой газ из ячейки – с добытым сухим газом из залежи. Указанная зависимость для пластового газа Западно-Таркосалинского месторождения, приведенная рисунке 1 имеет отклонения от прямолинейной.

Рис. 1. Зависимость пластового давления от относительных отборов пластового газа.

Следовательно, для условий Западно - Тарко-салинского месторождения с высоким содержанием конденсата в пластовом газе необходимым условием получения достоверных результатов при расчете содержания конденсата и конденсатообразующих компонентов по мере разработки месторождения на режиме истощения является использование экспериментальной зависимости Р=/©дюб.г.сх/Цзап.г.сХ).

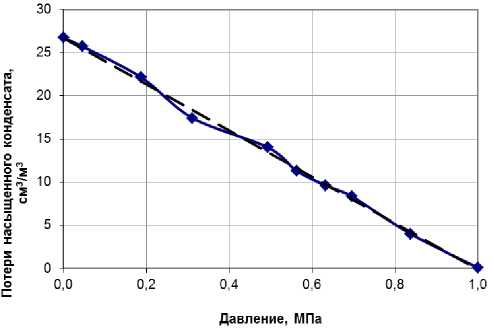

Рис. 2. Кривая зависимости пластовых потерь конденсата от давления, полученная методом дифференциальной конденсации.

Для определения пластовых потерь насыщенного конденсата при исследовании, необходимо объем конденсата разделить на объем газа сепарации загруженного в ячейку фазовых превращений. На основании построенной графической зависимости пластовых потерь конденсата от изменения давления видно, что давление максимальной конденсации составляет 9,6 МПа.

Таким образом, изменение фазового состояния и PVT-свойств пластовых газоконденсатных систем базируется на комплексном использовании результатов промысловых измерений, лабораторных исследований и математического описания соответствующих процессов.

Список литературы Определение пластовых потерь конденсата по данным экспериментальных PVT-исследований

- Дубков И.Б., Краснов И.И., Минаков С.В., Ярославцев К.В. Анализ факторов, влияющих на эффективность методов ОПЗ пород-коллекторов тюменской свиты юрских отложений//Бурение и нефть. -2008. -№ 3. -С.17-19.

- Краснова Е.И., Грачев С.И. Прогнозирование конденсатоотдачи на установке РVТ-соотношений при разработке залежей уренгойкого месторождения//В сб.: Проблемы геологии и освоения недр. Труды XVI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 110-летию со дня основания горно-геологического образования в Сибири. -Томск, 2012. -С. 97-98.

- Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 5. -С. 36-39.

- Краснова Е.И. Влияние конденсационной воды на фазовые превращения углеводородов на всех этапах разработки//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 6. -С. 44-47.

- Краснова Е.И., Грачев С.И. Оценка пластовых потерь конденсата при неравномерном вводе объектов в разработку//Геология, география и глобальная энергия. -2012. -№ 4 (47). -С. 016-019.

- Краснова Е.И. Влияния перетоков нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки газонефтеконденсатных месторождений//Геология, география и глобальная энергия. -2012. -№ 4 (47). -С. 068-071.

- Краснова Е.И., Островская Т.Д., Краснов И.И., Радченко В.В. Геолого-технические факторы, влияющие на текущие значения коэффициента конденсатоотдачи//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 6. -С. 65-66.

- Краснова Т.Л. Применение жидкостного барьера с целью ограничения прорыва верхнего газа и подошвенной воды в нефтяной пласт и увеличения предельного дебита//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -1997. -№ 6. -С. 27.

- Краснова Т.Л. Технико-экономическое обоснование гидродинамических способов ограничения притоков подошвенной воды и верхнего газа при разработке водонефтяных и нефтегазовых зон месторождений: Автореф. дис. канд. техн. наук. -Тюмень, 1998.

- Краснова Т.Л. Контроль за конусообразованием при разработке нефтегазовых залежей с подошвенной водой//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -1997. -№ 4. -С. 38.

- Краснов И.И., Забоева М.И., Краснова Е.И., Винокурова Н.К. Совершенствование подходов к описанию термодинамических свойств пластовых флюидов для моделирования процессов разработки//Геология, география и глобальная энергия. -2007. -№ 4. -С. 71-73.

- Краснова М.И., Краснова Т.Л. Методика мониторинга состояния регионального рынка нефтепродуктов по уровню развития конкуренции//Российское предпринимательство. -2014. -№ 14 (260). -С. 26-37.

- Краснова Т.Л., Телков А.П. Обоснование технологических режимов работы несовершенных скважин, дренирующих нефтегазовые залежи с подошвенной водой//Нефтепромысловое дело. -1997. -№ 4-5. -С. 2.

- Краснов И.И., Михеева В.А., Матвеева М.В. Эспериментальные исследования фазового поведения многокомпонентных газоконденсатных систем//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2006. -№ 2. -С. 21-26.

- Краснов И.И. Моделирование РVТ-свойств углеводородных смесей при разработке газоконденсатных месторождений//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2009. -№ 1. -С. 27-31.

- Краснов И.И. Совершенствование технологии ограничения прорыва верхнего газа в скважины, дренирующие нефтяной пласт//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2002. -№ 4. -С. 17-19.

- Краснов И.И. Экспериментальные исследования свойств кремний содержащей гелеобразующей композиции на основе полиакриломида длы условий нефтегазовых месторождений Западной Сибири//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2002. -№ 5. -С. 80-84.

- Краснов И.И. Технология выработки трудноизвлекаемых запасов нефти из сложнопостроенных нефтегазовых месторождений//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2003. -№ 2. -С. 46-50.

- Руднева Л.Н., Краснова Т.Л., Елгин В.В. Основы экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности. -Тюмень: ТюмГНГУ, 2008.

- Телков А.П., Краснова Т.Л. Расчет оптимального местоположения и дебита горизонтальной скважины, дренирующей нефтегазовую залежь с подошвенной водой//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -1997. -№ 6. -С. 34.