Определение показаний к хирургическому лечению воронкообразной деформации грудной клетки у детей на основании данных эхокардиографического исследования

Автор: Прийма Н.Ф., Комолкин Игорь Александрович, Комиссаров Игорь Алексеевич, Афанасьев Ардан Петрович, Попов Валерий Витальевич, Щеголев Дмитрий Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

Эхокардиографическое исследование выполнено 77 детям в возрасте от 4 до 18 лет с воронкообразной деформацией грудной клетки второй и третей степеней. Исследование проводилось по стандартным методикам. В ходе обследования выявлены изменения со стороны сердца. У 35 детей изменилась форма правого желудочка. В двух случаях отмечено изменение геометрии правого предсердия. Была изучена подвижность межжелудочковой перегородки. В 5 случаях выявлен гипокинез, в 6 случаях гиперкинез и в 6 случаях асинхронизм сокращения межжелудочковой перегородки. У 7 детей регистрировалось увеличение скоростных характеристик диастолических потоков через трикуспидальный клапан.

Воронкообразная деформация грудной клетки, эхокардиография, допплерография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121617

IDR: 142121617

Текст научной статьи Определение показаний к хирургическому лечению воронкообразной деформации грудной клетки у детей на основании данных эхокардиографического исследования

Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) является самым частым видом деформаций этого отдела скелета у детей и составляет более 90 % всех врожденных деформаций грудной клетки. По данным литературы, у мальчиков ВДГК встречается в 3 раза чаще, чем у девочек [6, 8]. ВДГК представляет собой порок развития, проявляющийся разнообразным по форме западением грудины и хрящевых отделов ребер.

В настоящее время ВДГК классифицируют по симметричности и по глубине воронки. Выраженные формы деформации оказывают значительное негативное влияние на функцию органов дыхания и деятельность сердечнососудистой системы. За счет уменьшения объема грудной клетки прежде всего страдают органы дыхания. У детей с выраженными формами ВДГК жизненная емкость легких может быть снижена на 20-47 %, форсированная жизненная емкость легких на 45-60 %, максимальная вентиляция легких на 40 % от контрольных возрастных значений [8]. В связи с уменьшением жизненной емкости легких и нарушением вентиляции легочной ткани у детей чаще возникают такие заболевания как бронхиты и пневмонии.

ВДГК оказывает влияние на расположение сердца. В зависимости от глубины воронки имеется большее или меньшее смещение сердца. При первой степени деформации глубина воронки достигает 2 см. Смещения сердца при этой степени не бывает. Вторая степень характеризуется глубиной воронки до 4 см. Сердце может быть смещено со своего обычного места на расстояние до 3 см.

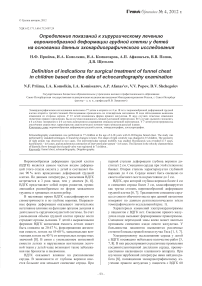

ВДГК, при которой глубина воронки более 4 см и смещения сердца более 3 см, классифицируется как третья степень воронкообразной деформации грудной клетки [6, 7]. Традиционно смещение сердца со своего обычного места при данной патологии измеряют по данным рентгенологического и/или томографического исследований (рис. 1).

Характерных изменений электрокардиограммы у пациентов с ВДГК нет. Смещение правого желудочка кзади вызывает формирование правограммы. Смещение переходной зоны влево может являться признаком смещения кзади левого желудочка. У большинства пациентов выявляются различные степени блокады правой ножки пучка Гиса [1, 5, 7].

Ультразвуковому исследованию сердца у детей с ВДГК посвящено небольшое количество работ [5, 7, 8]. В них рассматриваются различные проявления соединительнотканной дисплазии сердца, преимущественно касающиеся клапанного аппарата. При изучении зарубежной литературы нами найдена работа [8], посвященная эхокардиографическому изучению правого желудочка у пациента с ВДГК 60

лет. Исследовав кинетику стенок деформированного правого желудочка при помощи тканевой допплерографии, авторы отметили наличие зон акинезии миокарда его верхушки, возникшие не вследствие инфаркта миокарда, а как результат длительного компрессионного воздействия со стороны ВДГК.

История развития хирургических вмешательств у детей с ВДГК насчитывает несколько десятилетий. Ранее часто использовались травматичные вмешательства, связанные с пересечением грудины и ребер. На смену им пришли новые малоинвазивные методики. Одной из них является операция Nuss и ее модификации [5, 6, 7]. Однако при опре- делении показаний к оперативному вмешательству у хирурга постоянно возникают вопросы, касающиеся степени выраженности смещения и/или компрессии сердца и его структур у конкретного пациента. Особенно остро этот вопрос встает при определении сроков вмешательства при маленьком возрасте ребенка.

Цель работы. При помощи эхокардиографических исследований изучить выраженность компрессионного воздействия на сердце со стороны грудино-реберного комплекса. На основании полученных данных разработать показания к оперативному вмешательству у детей с ВДГК.

Рис. 1. Рентгенографическое исследование у пациента с воронкообразной деформацией грудной клетки. На рентгенограмме, выполненной в прямой проекции, отчетливо видно смещение сердца влево. Справа от позвоночного столба тень сердца не определяется. На правой рентгенограмме – боковая проекция. Отчетливо видно «наплывание» грудино-реберного комплекса на правый желудочек

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 77 детей в возрасте от 4 до 18 лет (средний возраст 9±0,81 года). Из них 66 мальчиков и 11 девочек. У 58 (75 %) детей была диагностирована ВДГК второй степени, а у 19 детей (25 %) – третьей степени. Степень деформации определялась по индексу Гижицкой.

Эхокардиографические исследования проводились детям на ультразвуковом сканере SA-9900PRIME по стандартным методикам.

Таблица 1

Антропометрические данные обследованных пациентов

|

Средний возраст |

9,1±0,81 лет |

|

Средний рост |

160,2±23,1 см |

|

Средний вес |

43,8±16,1 кг |

|

ЧСС |

74,3±13,1 в минуту |

|

Систолическое АД |

106,4±5,1 мм рт. ст. |

|

Диастолическое АД |

65,3±6,6 мм рт. ст. |

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 2 нами приведены некоторые показатели данных, полученные при эхокардиографических исследованиях 77 пациентов.

Из представленных данных видно, что все основные усредненные эхокардиографические показатели соответствовали нормативам. Конечный диастолический размер правого желудочка у обследованных детей несколько отставал от нормативов – 13,0±2,9 мм (при норме 14,0-20,0 мм), что было расценено нами как следствие компрессионного воздействия со стороны грудино-реберного комплекса. Также были выявлены следующие изменения формы сердца, кинетики миокарда и изменения скоростных внутрисердечных потоков:

-

1) изменение формы правого желудочка за счет компрессионного воздействия на него со стороны

грудино-реберного комплекса;

-

2) изменение скоростных характеристик транстрикуспидального потока;

-

3) изменение кинетики межжелудочковой перегородки.

Изменение формы правого желудочка. При нормальном расположении в грудной клетке сердце несколько повернуто вокруг своей оси справа налево, поэтому значительная часть правого сердца располагается больше кпереди, а большая часть левого сердца — кзади, вследствие чего передняя поверхность правого желудочка прилегает к грудной стенке ближе всех остальных частей сердца. Переднюю поверхность сердца называют грудинореберной (facies sternocostalis anterior).

Таблица 2

Эхокардиографические показатели, полученные при обследовании 77 пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки 2-3 степени

|

Показатели |

Полученные данные |

Возрастные нормативы 2010 г. [5, 7] |

|

Диаметр аорты, мм |

28,6±8,2 |

19,0-28,0 |

|

Конечный диастолический размер левого желудочка, мм |

42,1±4,9 |

38,0-50,0 |

|

Конечный систолический размер левого желудочка, мм |

27,9±8,1 |

22,0-35,0 |

|

Поперечник правого предсердия, мм |

28,0±4,6 |

29,0-38,0 |

|

Конечный диастолический размер правого желудочка, мм |

13,0±2,9 |

14,0-20,0 |

|

Трикуспидальный клапан: |

||

|

Е/А |

1,5±0,1 |

1.4 и выше |

|

Максимальная скорость потока в см /сек. |

69,6±7,1 |

50,0-80,0 |

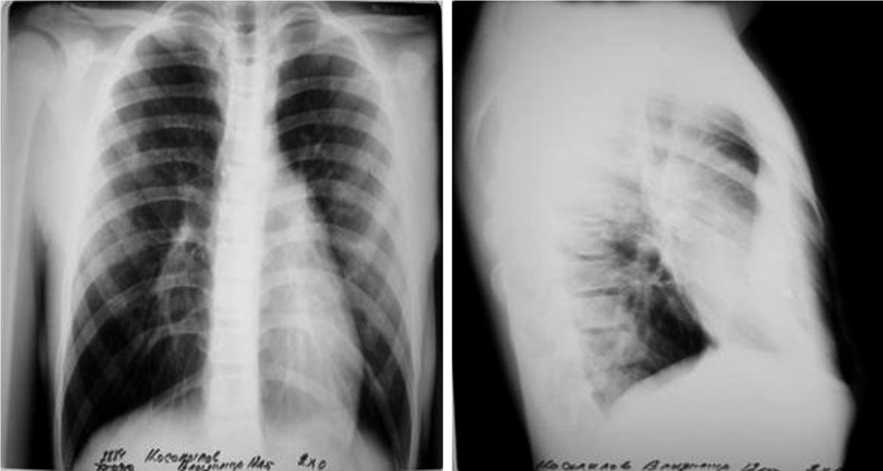

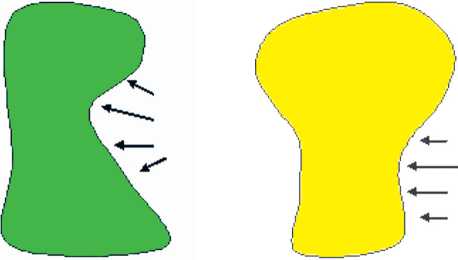

Правый желудочек (ventriculus dexter) по форме приближается к неправильной трехгранной пирамиде, основание которой направлено вверх, к правому предсердию. Правый желудочек работает с меньшей нагрузкой, чем левый, поэтому он имеет более тонкие стенки [3, 4]. Как систолическое, так и диастолическое давление в правом желудочке существенно ниже, чем в левом. Таким образом, анатомическое расположение правого желудочка, толщина его стенок и невысокое давление в полости располагает к изменению геометрии при компрессии со стороны деформированного грудино-реберного комплекса. ВДГК в большинстве случаев, как уже было сказано выше, смещает сердце в сторону. Однако в ряде случаев происходит сдавление сердечных структур между грудной клеткой и позвоночным столбом. В таких случаях компрессионное воздействие на сердце проявляется в наибольшей степени. При этом типе компрессии могут возникать деформации сердечных структур. Наиболее подверженным механическим воздействиям со стороны грудной клетки, по нашим данным, оказывался правый желудочек [5, 6, 7]. Те или иные ультразвуковые признаки изменения формы правого желудочка нами были выявлены у 35 (45 %) обследованных детей. Все исследуемые дети с деформацией правого желудочка разделились на две группы. К первой группе мы отнесли пациентов, у которых максимальное компрессионное воздействие на правый желудочек приходилось в проекции трехстворчатого клапана и непосредственно над ним. В связи с этим увеличивался длинник приточного отдела правого желудочка, а в области его верхушки формировалось расширение шарообразной формы, напоминающее аневризматическое. Такой тип деформации был выявлен у 18 (23 %) детей и обозначен нами как «грушеобразный» (рис. 2, 3).

Рис. 2. На рисунке слева изображено формирование «гантелеобразной» формы приточного отдела правого желудочка. Максимум компрессионного воздействия приходится на среднюю треть приточного отдела, вызывая расширения выше и ниже места сдавления. На рисунке справа изображено формирование «грушеобразной» формы правого желудочка. Максимум компрессионного воздействия оказывается непосредственно над трехстворчатым клапаном, вызывая шарообразное расширение верхушки правого желудочка

Рис. 3. Обе эхокардиограммы выполнены из апикальной позиции. Слева представлена деформация правого желудочка в виде «гантели». Основная часть компрессии приходится на среднюю треть правого желудочка. На правой эхокардиограмме представлен вариант «грушевидной деформации», при которой основная компрессия приходится на приточный отдел, а верхушка правого желудочка расширяется, напоминая аневризматическое выпячивание (отмечено стрелками)

Во второй группе детей максимум компрессионного воздействия на сердце со стороны грудино-реберного комплекса оказывался в проекции средней трети приточного отдела правого желудочка. Геометрия правого желудочка изменялась и принимала форму «песочных часов» или «гантелеобразную» (рис. 2, 3). Такой тип деформации правого желудочка выявлен у 17 (22 %) детей.

Помимо изменения формы правого желудочка у двух обследованных нами детей были выявлены изменения формы правого предсердия.

Изменения внутрисердечной гемодинамики. Компрессионное воздействие на правые полости сердца в области трехстворчатого клапана не может не вызывать изменения скоростных потоков. У обследованных нами детей достоверное повышение максимальной скорости потока через трикуспидальный клапан выявлено у 7 (9 %) человек. Максимальная скорость пика «Е» у них составила 96±5 см/сек. Эту группу составили 6 детей с выраженными изменениями формы правого желудочка и правого предсердия и один пациент с минимальными изменениями формы правого желудочка. Среднее давление в стволе легочной артерии у всех обследованных нами больных соответствовало возрастным нормативам и составило 16,2±2,3 мм рт. ст.

Изменения кинетики межжелудочковой перегородки. Компрессионное воздействие на левый желудочек сердца нами определено как опосредованное, через компрессионное воздействие грудной клетки на правый желудочек с изменением формы последнего. Миокард межжелудочковой перегородки в большей степени подвергался компрессионному воздействию. Были выявлены три основных типа изменений кинетики межжелудочковой перегородки у пациентов с воронкообразной деформации грудной клетки. 1 тип – гипокинезия межжелудочковой перегородки. 2 тип – гиперкинезия и 3 тип – асинхронность сокращения межжелудочковой перегородки.

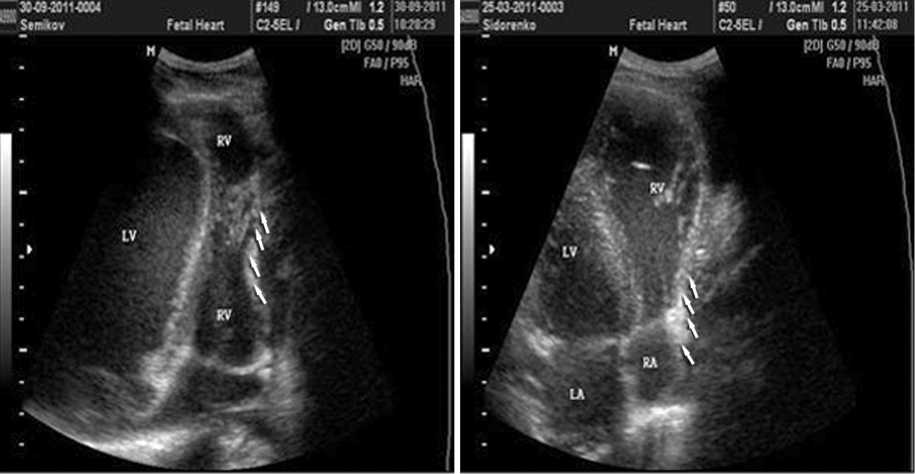

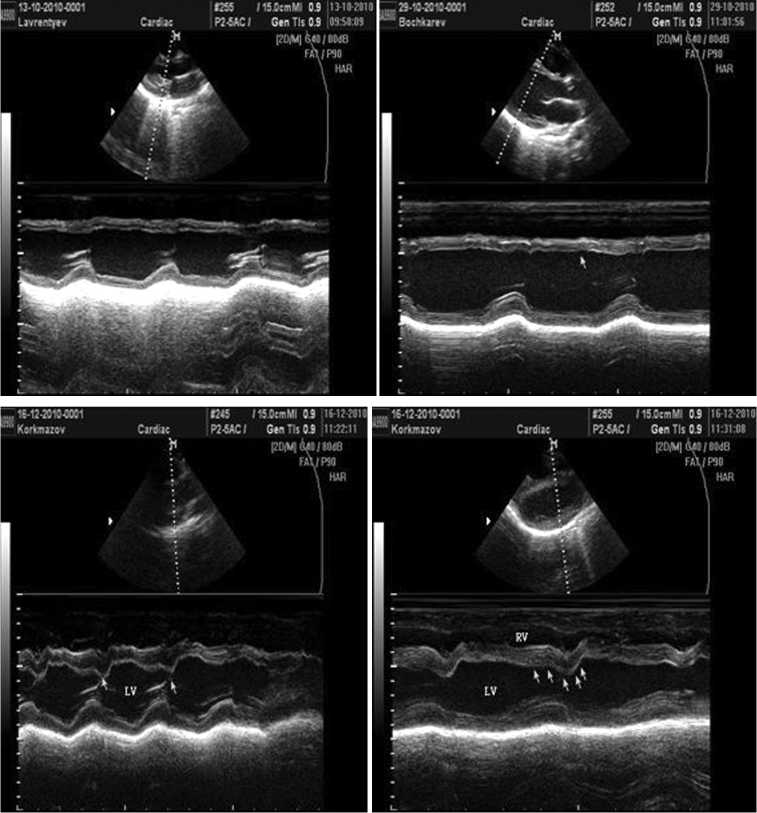

В нашем исследовании гипокинезия межжелудочковой перегородки выявлена у 5 (6 %) детей (рис. 4). У четырех детей из этой группы при этом имелись выраженные изменения формы правого желудочка.

Гиперкинезия межжелудочковой перегородки была нами выявлена в 6 (7 %) случаях у пациентов с ВДГК 3 степени и значительными изменениями формы правого желудочка. Помимо гиперкинезии у этих пациентов был отмечен выраженный асин-хронизм, запаздывание сокращения миокарда межжелудочковой перегородки относительно задней стенки левого желудочка. В норме межжелудочковая перегородка сокращается практически одновременно с миокардом задней стенки левого желудочка (рис. 5).

Рис. 4. На данных эхокардиограммах, выполненных в М-модальном режиме сканирования из парастернального доступа по короткой оси, отчетливо визуализируется межжелудочковая перегородка (справа отмечена стрелкой) с практически отсутствующими систолическими экскурсиями (от 1,0 до 2,6 мм). В отличие от межжелудочковой перегородки, задняя стенка левого желудочка совершает полноценные систолические перемещения

Рис. 5. На данных эхокардиограммах, выполненных из парастернального доступа по короткой оси, отчетливо визуализируется межжелудочковая перегородка с избыточной систолической экскурсией (отмечено стрелочками), составившей 11,0-12,0 мм (в норме систолическое перемещение межжелудочковой перегородки не должно превышать 5,0-8,0 мм). Отмечается запаздывание систолического движения межжелудочковой перегородки. В данном случае она сокращается значительно позже сегментов задней стенки левого желудочка. Конечный диастолический размер правого желудочка (RV) значительно уменьшен

На основании полученных ультразвуковых данных нами была разработана (заявка на патент РФ № 2011124671 от 16.06.2011) балльная система оценки компрессионного воздействия на сердце со стороны грудино-реберного комплекса: «грушеобразная деформация» – 2 балла; «гантелеобразная деформация» – 2 балла; по изменению кинетики межжелудочковой перегородки – от 1 до 3-х баллов; по асинхронности сокращения межжелудочковой перегородки – 3 балла; по увеличению скоростных характеристик транстрикуспидального потока от 1 до 2-х баллов; по уменьшению конечного диастолического размера правого желудочка, оцененного в М-модальном режиме – 1 балл; по изменению геометрии правого предсердия – 1 балл (табл. 3).

По совокупности ультразвуковых признаков производится суммирование баллов:

-

– при сумме баллов 10 и более – абсолютные показания к оперативному вмешательству с целью осуществления декомпрессии сердца и его структур;

-

– при сумме баллов 4-5 – показания к оперативному вмешательству (методика Nuss);

-

– при сумме баллов 2-3 – относительные показания к оперативному вмешательству;

-

– при 1 балле – показаний к оперативному вмешательству нет.

Данная балльная методика активно применяется нами в повседневной практике как на этапе амбулаторного консультирования пациентов, так и непосредственно в клинике.

Таблица 3

Ультразвуковые признаки компрессии сердца при воронкообразной деформации грудной клетки

|

Уменьшение КДРПЖ в «М»-режиме (в мм) |

Изменение геометрии правого желудочка по типу «грушеобразной» |

Изменение геометрии правого желудочка по типу «гантелеобразной» |

Гипокинезия межжелудочковой перегородки (в мм)* |

Асинхронность сокращения межжелудочковой перегородки |

Увеличение скоростных характеристик транстрикуспидального потока |

Изменение геометрии правого предсердия |

|

1 балл |

2 балла |

2 балла |

1 балл – 3 мм 2 балла – 2 мм 3 балла –1 мм |

3 балла |

2 балла |

1 балл |

Примечание: * – оценивается систолическая экскурсия межжелудочковой перегородки в «М»-режиме.

ВЫВОДЫ

-

1. Воронкообразная деформация грудной клетки может вызывать изменения геометрии приточного отдела правого желудочка в виде формирования «грушеобразной» и «гантелеобразной» его форм.

-

2. Воронкообразная деформация грудной клетки опосредованно, через компрессионное воздействие на правый желудочек, может изменять кинетику межжелудочковой перегородки в виде ее гипо- или гиперкинезии, а также формировать асинхронизм сокращения.

-

3. Компрессия правого желудочка сердца при

-

4. Балльная оценка выраженности компрессии сердца со стороны грудино-реберного комплекса помогает хирургу в определении показаний к хирургическому вмешательству у детей с воронкообразной деформацией грудной клетки.

воронкообразной деформации грудной клетки наиболее выражена в проекции трикуспидального клапана и приточного отдела, что приводит к изменениям (увеличению) показателей транстрикуспидального потока.