Определение понятия "сложная система" в контексте науки устойчивого развития

Автор: Глаз Роман Алексеевич, Шамаева Екатерина Федоровна, Пряхин Вадим Николаевич

Статья в выпуске: 4 (57) т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы основные положения в отношении сложных систем. Рассмотрены системы, которые изучаются в рамках науки устойчивого развития. Подробно описана связь понятия сложной системы с понятием системы, а также проанализированы требования к системе в контексте исследования. На основе материала из различных источников предложены требования к понятию сложной системы в контексте исследований в области устойчивого развития. Сформированы требования к сложной системе. Подробно описаны критерии сложности и дано определение такое системе в контексте исследования.

Сложные системы, системный анализ, устойчивое развитие, теория систем, большая система

Короткий адрес: https://sciup.org/14128077

IDR: 14128077 | УДК: 501

Текст научной статьи Определение понятия "сложная система" в контексте науки устойчивого развития

С момента принятия концепции устойчивого развития, Российская Федерация инвестирует ресурсы в планомерный, рациональный, экологический и социальноориентированный расход общественный сил и природных ресурсов в целях устойчивого развития Российского общества. Наука устойчивого развития работает с системами, которые отличаются сложностью описания, большими размерами и сложностью управления. Такие системы являются сложными, однако на сегодняшний день не существует единых и понятных критериев определения сложности системы в науке устойчивого развития. Сложные системы – это системы, которые необходимо описывать в соответствие с законами описания сложных систем. Управление такими системами имеет определенную специфику, которая на сегодняшний день не обозначена научным сообществом. Из этого следует цель работы.

Цель: дать определение понятию «сложная система» в контексте науки устойчивого развития.

Задачи:

-

- проанализировать существующую литературу, посвященную понятию сложных систем;

-

- изучить и описать существующие системы, которые исследуются в науке устойчивого развития;

-

- проанализировать базовые требования системности в контексте понятия «сложная система»;

-

- сформировать общие требования сложности системы в контексте исследования;

-

- описать особенности развития сложных систем.

Методы исследования

В ходе проведенного исследования использовались различные общенаучные методы научного исследования. Все они представлены в таблице ниже вместе с их применением (табл. 1).

Таблица 1. Методы проведенного исследования

|

Метод |

Применение в контексте исследования |

|

Дедукция |

Изучение сходства признаков рассматриваемой сложной системы между собой для дальнейшего формирования общего заключения о сходстве отдельных ее элементов, подсистем, компонентов и т.д. |

|

Индукция |

Изучение частных особенностей рассматриваемых систем (подсистем, компонентов) для дальнейшего их сопоставления и формирования на его основе отличительных признаков большой сложной системы. |

|

Системный анализ |

Изучение объекта исследования как совокупности элементов, компонентов и подсистем, образующих большую сложную систему. |

|

Анализ |

Изучение объекта (в данном исследовании - систем) с помощью его декомпозиции на отдельные компоненты и выявлении и описании свойств, присущих этим компонентам. |

|

Синтез |

Соединение отделенных путем анализа компонентов в единое целое для установления связи между ними и познания системы как единой совокупности элементов. |

|

Аналогия |

Получение знаний о системе на основе ее сходства с другими системами; определение сходств изучаемых объектов на основе сходства отдельных их составляющих (компонентов, структуры, подсистем, элементов, связей). |

|

Аксиоматический метод |

Постулирование на основе логических правил некоторых утверждений, на основе которых проводится исследование. |

|

Абстрагирование |

Отделение ряда свойств, признаков и особенностей изучаемой системы от их обще совокупности как наиболее важных в контексте исследования. |

Предмет исследования

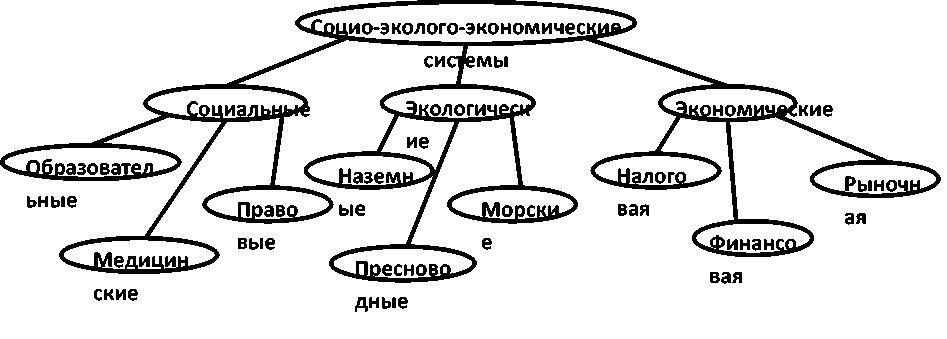

Предметом исследования выступают все системы, которые изучаются в рамках науки устойчивого развития. К таким системам могут быть отнесены все социо-экономикоэкологические системы, их подсистемы, их структура, возникновение и связи в них. Для описания, выделения общих свойств и закономерностей таких систем, в статье исследуются основные положения теории систем и системного анализа.

Материалы исследования

К материалам исследования относятся все публикации, работы и исследования, посвященные, во-первых, описанию сложных систем (в экономике, физике, экологии, образовании и т.д.), во-вторых, описанию систем в устойчивом развитии региона или отрасли.

К первой группе источников, прежде всего, могут быть отнесены работы американского специалиста в области сложных систем Янира Бар-Яма. Ряд его работ [1-3] посвящены отличительным особенностям сложных систем, причин их возникновения и особенностям их изучения в сравнении с системами обычными (которые не являются сложными). Главная ценность этих работ в контексте исследования заключается в их «универсальности» - Я.Бар-Ям описывает сложные системы без привязки их к какой-либо отрасли, описывает понятие сложной и большой системы именно на основе совокупности таких систем и в результате определения их признаков приводит примеры из самых разных областей. Одним из важнейших его постулатов в контексте проводимого исследования является размер системы как одна из ключевых характеристик сложной системы – любая сложная система является и большой.

Также особую роль играет пособие по моделированию сложных систем, написанное В. Вемури в 1978 году [4]. Помимо рекомендаций к моделированию он дает определение и характерные особенности сложных систем – сложность их наблюдения, масштабность, динамичность и наличие поведенческих противоречий между отдельными подсистемами в отношении достижения цели системы.

С другой стороны, важную роль играют работы российских ученых, которые занимаются вопросами сложных систем в различных отраслях [5-12]. Отдельные положения их исследований, а именно понимание вопроса определения сложных систем будет рассмотрено далее в работе.

Системы в науке устойчивого развития

Наука устойчивого развития занимается изучением свойств, закономерностей, функций, поведения, а также прогнозирования и управления таких систем, как социальная, экономическая

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 18 № 4 (57), 2022, ст. 3

и экологическая, их взаимосвязи и подсистем. Все эти три системы можно обозначить как единую систему – система Природа-Общество-Человек. Схематически можно изобразить структуру рассматриваемых в науке систем так, как это показано на рисунке (рис. 1).

Рис. 1. Иерархическая структура систем в науке устойчивого развития

Важно отметить, что иллюстрация имеет схематический характер – основная ее цель показать, что система в науке устойчивого развития имеет множество градаций и уровней, на которых может быть рассмотрена.

Все проиллюстрированные системы, а также множество систем, которые не вошли в иллюстрацию, имеют ряд отличительных признаков, которые позволяют их выделить среди других систем (таких, как автомобиль, станок и т.д.).

Следует выделить ряд важных свойств всех систем в науке устойчивого развития:

-

1. Все системы в науке устойчивого развития являются открытыми (т.е. подвержены влиянию извне).

-

2. Всем этим системам свойственно эволюционное развитие или постоянно сохраняющаяся тенденция к изменению.

-

3. Каждая такая система характеризуется множеством подсистем, неоднородностью связей между ними и компонентами, элементами и т.д.

-

4. Любая система может быть рассмотрена с разных сторон и на разном уровне в связи с тем, что элементом системы может быть определена любая ее составляющая.

-

5. Каждая система, которая рассматривается в науке устойчивого развития, имеет множество входных и выходных сигналов и является нелинейной.

-

6. Состояние системы является трудным для оценки. Под трудностью имеется ввиду наличие множества критериев и их весовая разность.

-

7. Каждая такая система включает в себя разнородные по природе элементы.

Все отличительные особенности, которые свойственны системам в устойчивом развитии, можно представить в виде таблицы (табл. 2):

Таблица 2. Свойства систем устойчивого развития

|

Размер |

Большой |

|

Развитие |

Эволюционное |

|

Наличие подсистем |

Есть |

|

Наличие уровней |

Есть |

|

Формализованный аппарат |

Статистический (недетерминированный) |

|

Степень организованности |

Самоорганизующиеся |

|

Линейность |

Нелинейная |

|

Наличие цели |

Не всегда определена |

|

Наличие централизованного управления |

Нет |

|

Связи |

Многообразные, разнородные |

|

Структура |

Смешанная (с наличием горизонтальных и вертикальных связей), с произвольными связями, сетевая |

|

Элементы |

Разнородные, многообразные |

|

Оценка состояния |

Многокритериальная |

Формирование общих свойств сложных систем

Опираясь на тезисы, сформулированные в работах [1-4], можно сформировать ряд критериев для определения системы как сложной. Так, сложные системы имеют следующие отличительные особенности:

-

1. Любая сложная система является и большой;

-

2. Любая сложная система имеет эволюционное развитие;

-

3. Любая сложная система характеризуется наличием большого количества уровней, на которых может быть рассмотрена (например, экосистема, лес, дерево);

-

4. Любой сложной системе присущи паттерны формирования.

Однако даже на уровне описания свойств сложных систем есть множество противоречий. Так, в ученом пособии по системному анализу [8] утверждается, что сложная система – это система, которая удовлетворяет хотя бы одному из перечисленных свойств:

-

– систему можно разбить на подсистемы и изучать каждую из них отдельно;

-

– система функционирует в условиях существенной неопределённости и воздействия среды на неё, обусловливает случайный характер изменения её показателей;

-

– система осуществляет целенаправленный выбор своего поведения.

Кроме того, автор подчеркивает, что любая большая система является сложной, но не говорит о том, что любая сложная система является большой. Это наиболее существенное противоречие с исследованиями Я. Бар-Яма и В. Вемури.

И.Н. Глухих предлагает [9] другой подход к описанию сложных систем. Как и

В.Н. Чернышев, автор указывает на существование прямой взаимосвязи между сложностью и размером системы – любая сложная система является и большой. Для сложной системы предлагаются следующие характеристики:

-

- сложность назначения и многообразие выполняемых функций;

-

- большие размеры системы по числу элементов, их взаимосвязей, входов и выходов;

-

- сложная иерархическая структура системы, позволяющая выделить в ней несколько уровней с достаточно самостоятельными элементами на каждом из уровней, с собственными целями элементов и особенностями функционирования;

-

- наличие общей цели системы и, как следствие, централизованного управления, подчиненности между элементами разных уровней при их относительной автономности;

-

- наличие в системе активно действующих элементов — людей и их коллективов с собственными целями (которые, вообще говоря, могут не совпадать с целями самой системы) и поведением;

-

- многообразие видов взаимосвязей между элементами системы (материальные, информационные, энергетические связи) и системы с внешней средой.

С другой стороны, авторы в источнике [10], называют главной характеристикой сложной системы наличие у нее подсистем.

Выделим ряд отличительных свойств сложной системы на основе описанных выше источников (табл. 3).

Таблица 3. Свойства сложных систем

|

Размер |

Большая |

|

Развитие |

Эволюционное |

|

Наличие подсистем |

Есть |

|

Наличие уровней |

Есть |

|

Формализованный аппарат |

Статистический (недетерминированный) |

|

Степень организованности |

Самоорганизующиеся |

|

Структура |

Разветвленная, иерархическая |

|

Наличие цели |

Есть |

|

Наличие централизованного управления |

Есть |

|

Связи |

Многообразные, разнородные |

Важно отметить, что ряд перечисленных свойств сложных систем не соответствует сложным системам в науке устойчивого развития. Так, в устойчивом развитии структура системы может быть не разветвленной и не иерархической, а, например, сетевой (биосистема, экосистема).

Другим важным отличием от системы в науке устойчивого развития является наличие централизованного управления – в устойчивом развитии практически нет систем, поведение которых может быть однозначно определено. Сложное управление – один из отличительных признаков в науке устойчивого развития.

Понятие системы и его связь с понятием сложной системы

Прежде всего любая сложная система – это система. Так, говоря о понятии сложной системы, следует подчеркнуть, что любая сложная система должна соответствовать общим требованиям к системе. Рассмотрим ниже ключевые:

-

1. Любая система состоит из элементов – неделимых частей системы, неделимость которых определена нецелесообразностью их деления в условиях моделирования системы. Таким образом, любая система может быть представлена в виде формулы: Л = {az} ; i = 1,2 _, n (1)

-

2. В любой системе присутствуют связи между ее элементами – зависимости свойств одного элемента со свойствами другого. Множество таких связей может быть представлено в виде формулы:

-

3. В любой системе элементы взаимодействуют между собой, обращаясь к свойствам друг друга.

-

4. Любая система имеет структуру, характеризующую ее строение. Структура может быть представлена в виде множества элементов и их свойств:

Причем важно, что каждый элемент характеризуется свойствами, которые однозначно определяют его в системе.

Q = {q tj }; i.j = 1,2 -, n (2)

D = {A;Q^ (3)

Соответственно, говоря о понятии сложной системы, прежде всего следует учитывать, что любая сложная система должна удовлетворять вышеописанным требованиям.

Далее будут сформированы особенности сложной системы в отношении четырех базовых характеристик системы.

-

1. В сложной системе, благодаря ее многоуровневости, базовым элементом может служить большое множество различных объектов в пределах этой системы. Причем все такие элементы будут разнородны в отношении их свойств, характеристик, функций и целей, которые зачастую меняются во времени. Такая система всегда будет являться гетерогенной.

-

2. Сложная система характеризуется большим количеством связей, их неоднородностью и неочевидностью.

-

3. Взаимодействие элементов меняется во времени, оно может ослабевать или усиливаться, появляться и исчезать в определенный момент времени.

-

4. Любая сложная система имеет сложную структуру с большим количеством связей, структура может быть смешанной, сетевой или с произвольными связями.

Развитие сложных систем в устойчивом развитии

Известно, что все системы характеризуются их развитием. В том случае, если система развивается, ее развитие может быть охарактеризовано как интенсивное (развитие структуры, компонентов, подсистем с увеличением объема выходных потоков, непропорционального увеличению входных) и экстенсивное (развитие, в результате которого увеличение выходных потоков связано с увеличением входных). Первый вид развития приводит к появлению больших и сложных систем. Второй вид развития приводит к появлению больших систем, т.к. в нем не меняется структура, свойства и связи.

Другим важным критерием развития сложных систем является доминирующее преобразование системы в ходе развития. Оно может быть:

-

1. Субстратным – ключевые изменения происходят в развитии элементов и в составе системы;

-

2. Структурным – изменения происходят в структуре;

-

3. Организационным – изменения происходят в организации;

-

4. Функциональным – изменения происходят в назначении системы.

Сложные системы в устойчивом развитии ввиду их многоуровневости и разнообразии элементов имеют доминирующим преобразованием субстратное (при этом остальные не исключаются). Так, например, в биосистеме все функциональные, структурные и организационные изменения связаны в первую очередь с развитием ее базовых элементов: появление и развитие автотрофных организмов привело к появлению и развитию гетеротрофных организмов.

Различные механизмы развития системы (детерминированное, бифуркационное, вероятностно-стохастическое) также могут служить описанием сложной системы в устойчивом развитии. Так, развитие таких систем недетерминированное, но всегда либо вероятностное, либо бифуркационное.

В работе [11] автор указывает на необходимость введения обобщенных показателей для оценки поведения и состояния системы в науке устойчивого развития на основе универсальных индикаторов.

Определения понятия сложная система

Предлагаемое определение [1] сложных систем звучит так:

Сложная система - это система, поведение которой сложно моделировать из-за зависимостей, конкуренции, взаимоотношений или других типов взаимодействий между их частями или между данной системой и ее окружением.

Однако такой подход к определению понятия сложной системы не позволяет точно отделить сложную систему от простой, потому что понятие «сложное моделирование» нуждается в большей конкретизации и уточнениях. Другое определение, отличное от предложенного выше, звучит так:

Сложная система — система, состоящая из множества взаимодействующих составляющих (подсистем), вследствие чего она приобретает новые свойства, которые отсутствуют на подсистемном уровне и не могут быть сведены к свойствам подсистемного уровня.

Такое определение тоже в контексте исследования имеет ряд ограничений, хотя и указывает на многоуровневость системы как на ее отличительное свойство.

С другой стороны, в учебнике по теории система и системному анализу, который предлагает Прохорова И.А. [12], определение сложной системы выглядит так:

Сложные системы - это системы, которые нельзя скомпоновать из некоторых подсистем. Это равноценно тому, что:

-

а) наблюдатель последовательно меняет свою позицию по отношению к объекту и наблюдает его с разных сторон;

-

б) разные наблюдатели исследуют объект с разных сторон.

В контексте исследования такое определение также является неполным, несмотря на то, что оно указывает на сложность оценки, сложность наблюдения, многоуровневость.

Исходя из всего вышеперечисленного, в контексте исследования можно сформировать следующее определение сложной системы в науке устойчивого развития:

Сложная система - это открытая многоуровневая система, появившаяся в результате интенсивного развития, состояние которой может быть описано множеством критериев.

Выводы

На основании проведенного исследования, можно сформировать ряд критериев сложной системы науке устойчивого развития (табл. 4).

Таблица 4

|

Размер |

Большая |

|

Развитие |

Эволюционное |

|

Тип развития |

Интенсивное |

|

Наличие уровней |

Есть |

|

Формализованный аппарат |

Статистический (недетерминированный) |

|

Степень организованности |

Самоорганизующиеся |

|

Линейность |

Нелинейная |

|

Наличие цели |

Не всегда определена |

|

Наличие централизованного управления |

Нет |

|

Связи |

Многообразные, разнородные |

|

Структура |

Смешанная (с наличием горизонтальных и вертикальных связей), с произвольными связями, сетевая |

|

Элементы |

Разнородные, многообразные |

|

Оценка состояния |

Многокритериальная |

|

Базовый элемент |

Вариативен в определении |

|

Количество связей |

Множественное |

|

Механизм развития |

Бифуркацонный, вероятностно-стохастический |

Определение сложной системы корректно сформулировать следующим образом:

Сложная система – это открытая многоуровневая система, появившаяся в результате интенсивного развития, состояние которой может быть описано множеством разновесных критериев, элементы которой отличаются разнородностью.

Заключение

В статье проанализированы основные определения сложных систем в учебных пособиях, анализах и статьях. Проанализированы особенности систем в области устойчивого развития. Эти особенности были соотнесены, в результате чего было предложено определение и критерии понятия «сложная система» в устойчивом развитии.

Список литературы Определение понятия "сложная система" в контексте науки устойчивого развития

- Bar-Yam, Y. (2000). Unifying Themes in Complex Systems, Volume 1: Proceedings of the First International Conference on Complex Systems. New York: Perseus Books. ISBN 978-0-7382-0049-1.

- Bar-Yam, Y.; Minai, A. A. (2003). Unifying Themes in Complex Systems, Volume 2: Proceedings of the Second International Conference on Complex Systems. New York: Perseus Books. ISBN 978-0-8133-4124-8.

- Bar-Yam, Yaneer (2002). "General Features of Complex Systems" (PDF). Encyclopedia of Life Support Systems. Archived (PDF) from the original on 2022-10-09. Retrieved 16 September 2014.

- Vemuri, V. (1978). Modeling of Complex Systems: An Introduction. New York: Academic Press. ISBN 978-0127165509.

- Мартьянов Е.И., Карпушкин С.В., Алексеев В.В. Проблемно-ориентированная система управления и оптимизации основных параметров технически сложных систем // Автоматика. Информатика. Управление. Приборы. - 2021. - Т.27, №3. - С. 336-344.

- Сергеев, С.Ф. Интеллектный техносимбиоз в сложных человеко-машинных системах / С.Ф. Сергеев // Эргодизайн. – 2021 - №1 (11). – С. 70-76. - DOI: 10.30987/2658-4026-2021-1-70-76.

- Булгаков С.В., Цветков В.Я. Сложные системы: монография. – Москва: МАКС Пресс, 2019. – 184 с

- Чернышов В.Н., Чернышов А.В. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Чернышов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с. – 150 экз. – ISBN 978-5-8265-0766-7.

- Глухих И.Н. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2016. 148 с.

- Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. — 3-е изд. — М.: Издательско@торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 644 с.

- Шамаева Е.Ф. Методика оценки экологической и энергетической эффективности взаимодействия общественных и природных систем. Цифровая трансформация в энергетике. 2020;1:237–241.

- Пряхин В. Н., Храпов В. Б. Оптимизация показателей надежности сложных систем при нескольких ограничениях // Вестник Международной общественной Академии экологической безопасности и природопользования. 2008. Вып. 4(11). С.130–135.