Определение сроков вмешательств по закрытию дефектов свода черепа

Автор: Цех Дмитрий Викторович, Сакович Владимир Петрович, Бухер Марк Михайлович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Количество пострадавших с посттравматическими костными дефектами постоянно увеличивается в связи с ростом тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Проведѐн анализ лечения 35 пациентов, прооперированных с 2004 по 2009 год, которым была проведена ранняя краниопластика в связи с наличием обширного дефекта свода черепа после проведенной декомпрессивной трепанации черепа. У всех прооперированных пациентов был достигнут хороший эстетический и функциональный результат, улучшение самочувствия, отсутствие гнойно-септических осложнений. Ранняя краниопластика является безопасным и важным хирургическим вмешательством.

Дефекты свода черепа, декомпрессивная трепанация черепа, ранние реконструктивные хирурги-ческие вмешательства

Короткий адрес: https://sciup.org/142121399

IDR: 142121399

Текст научной статьи Определение сроков вмешательств по закрытию дефектов свода черепа

Долгое время в отечественной нейрохирургии доминирующей была выжидательная тактика по отношению к дефектам свода черепа. Считалось, что пластическое закрытие дефектов в связи с опасностью возникновения гнойных осложнений следует проводить только по окончании формирования оболочечномозгового рубца. Сдержанное отношение к ранней краниопластике при черепно-мозговой травме сохраняется и в настоящее время. В то же время известно, что грубый оболочечномозговой рубец является одним из наиболее важных составляющих синдрома трепанированного черепа, приводящего к деформации мозга, нарушению гемо- и ликвороциркуляци-ии, атрофии мозга и эпилептическим припадкам [9].

Патолого-анатомическими и клиникоэкспериментальными работами ряда авторов было доказано, что указанное осложнение можно предупредить ранней краниопластикой.

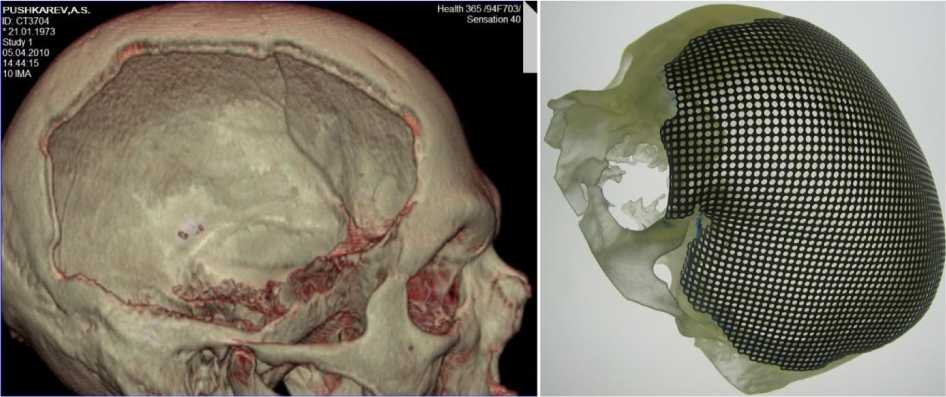

Среди всех дефектов свода черепа дефекты, возникшие в результате декомпрессивных краниоэктомий, являются наибольшими по площади. Декомпрессивная краниоэктомия явля- ется самостоятельным хирургическим вмешательством или является частью оперативного вмешательства, направленного на удаление внутричерепного объемного процесса в случаях неконтролируемого или прогнозируемого отека мозга (рис. 1).

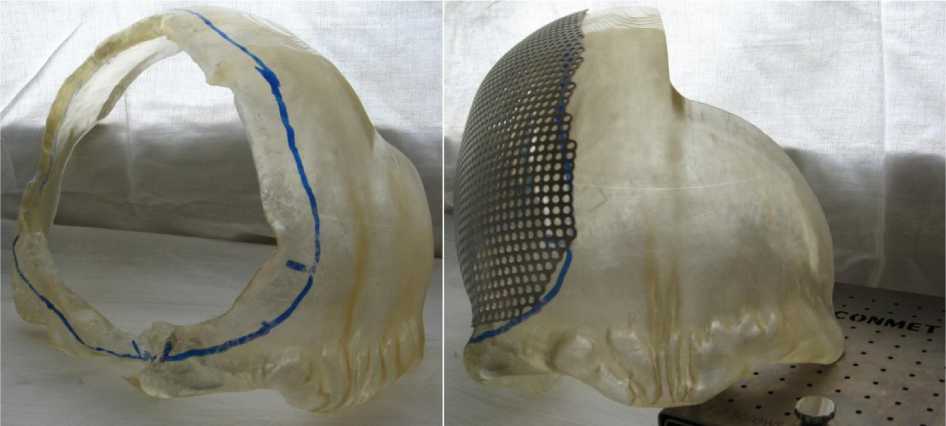

В дальнейшем, по мере нормализации внутричерепного давления, столь значительный дефект запускает различные патологические процессы, описанные выше. В настоящее время различными авторами предложено множество пластических материалов для закрытия дефектов свода черепа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Но с учетом размеров дефекта и сложности конфигурации максимально подходящими являются индивидуальные моделированные титановые пластины, позволяющие осуществить полное закрытие дефекта с максимальным эстетическим результатом (рис. 2).

Цель: у лучшение функциональных и косметических результатов в лечении пациентов с посттравматическими дефектами в ранние сроки.

Рис. 2. Стереолитографическая модель черепа с индивидуальной моделированной пластиной

Рис. 1. КТ черепа после декомпрессивной трепанации, 3D-реконструкция

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В наблюдение включены 35 пациентов с обширными дефектами свода черепа, которым в остром периоде черепно-мозговой травмы выполнена декомпрессивная трепанация черепа за период с 2004 по 2009 год. Из них 25 мужчин и 10 женщин.

При решении вопроса о проведении ранней краниопластики (до двух месяцев) учитывалось общее состояние больного (удовлетворительное состояние, уровень сознания по шкале ком Глазго 15 баллов), отсутствие пролабирования мозга в дефект и воспалительных изменений в области послеоперационного рубца. Противопоказанием к ранней краниопластике мы считали тяжёлое состояние пациентов с выраженными соматическими расстройствами, наличие признаков инфекции в ране.

При планировании операции выполнялась КТ головного мозга (без наклона линии Джентри) для определения объема дефекта и создания модели трансплантата при помощи стереолитографии (рис. 3).

В качестве трансплантата применены титановые пластины толщиной 0,6 мм (рис. 4).

Все пациенты оперировались в сроки до двух месяцев с момента проведения первичной операции. Оперативное лечение с дооперацион-ным компьютерным моделированием проводилось в условиях общей анестезии. Длительность операции в среднем составляла 1,5 часа, в то время как без предварительного моделирования около 3 часов (р<0,01).

Рис. 3. Стереолитографическое изображение черепа с дефектом, по которому создавалась модель трансплантатата

Рис. 4. Стереолитографическая модель черепа с индивидуальной титановой моделированной пластиной толщиной 0,6 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе ранних результатов у всех прооперированных пациентов был достигнут хороший эстетический и функциональный результат, улучшение самочувствия. Эстетический результат был обусловлен дооперационным индивидуальным моделированием. Улучшение функциональных нарушений в большинстве случаев касалось когнитивной сферы и уменьшения жалоб. Значительной динамики очаговой неврологической симптоматики не было. Гнойносептических осложнений не выявлено.

Все прооперированные пациенты наблюдаются по настоящее время (оцениваются по шкале исходов Глазго через 6, 12 и 18 месяцев после краниопластики).

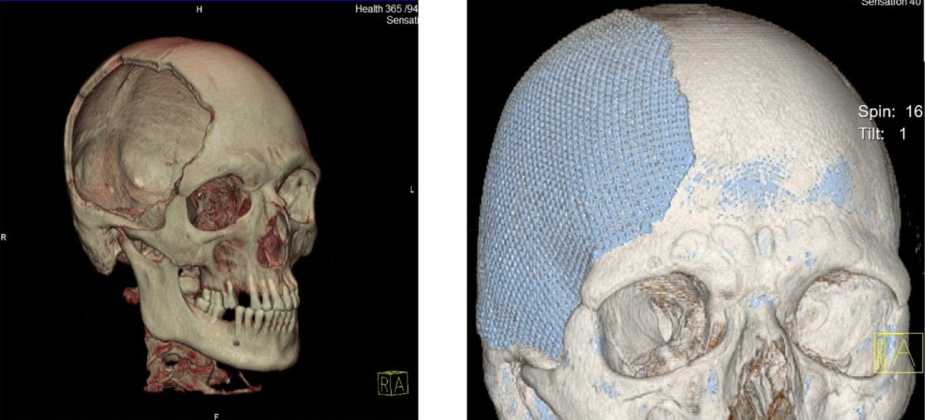

Приводим клинический пример. Пациент П., 1973 г.р., диагноз: последствия тяжёлой черепно-мозговой травмы (ушиб головного мозга тя- жёлой степени со сдавлением, субдуральной гематомой справа, состояние после декомпре-сивной трепанации черепа, удаления субдуральной гематомы справа). Обширный дефект свода черепа.

Больной поступил с жалобами на дефект свода черепа, головные боли.

Общее состояние удовлетворительное, в неврологическом статусе отмечено наличие общемозговой симтоматики, анизорефлексии, умеренных стато-координаторных нарушений. Выполнена операция краниопластика индивидуальной титановой моделированной пластиной. Послеоперационных осложнений не было. Рана зажила первичным натяжением. Приводим ряд иллюстраций, демонстрирующих технические основы и косметический эффект операции (рис. 5-8).

Рис. 6. КТ картина черепа пациента П. после операции, 3D-реконструкция

Рис. 5. КТ картина черепа пациента П. до операции краниопластики, 3D-реконструкция

Рис. 8. Внешний вид пациента П. после операции

Рис. 7. Внешний вид пациента П. до операции

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Течение травматической болезни головного мозга, а также ее клинические проявления зачастую не коррелируют с тяжестью травмы. Тем не менее, наличие дефекта свода черепа (особенно обширного) является дополнительным независимым негативным фактором, влияющим на течение травматической болезни (после того, как пройдет острейший период и наступит регресс отека головного мозга).

Ряд показателей, полученных в нашей работе, таких как достижение хорошего эстетического результата и отсутствие гнойносептических осложнений уже можно использовать как довод в пользу ранних краниопластик.

Под функциональным результатом мы понимаем совокупность неврологической симптоматики и субъективных жалоб.

В нашем исследовании не зафиксировано случаев ухудшения неврологического статуса пациентов.

В настоящее время продолжается изучение динамики течения травматической болезни головного мозга у пациентов с большими и обширными декомпрессивными краниоэктомиями и проведенными в различные сроки краниопластиками.

Изучаются показатели мозгового кровотока, риски развития посттравматической гидроцефалии, а также оценивается неврологической статус.

ВЫВОДЫ

Ранняя краниопластика является безопасным и важным хирургическим вмешательством, влияющим на течение травматической болезни головного мозга, в первую очередь за счет предупреждения развития синдрома трепанированного черепа, обусловленного грубым оболочечно-мозговым рубцом, нарушением крово- и ли-кворообращения и ряда других факторов.

Титан является одним из идеальных материалов для краниопластики, т.к. обладает биологической инертностью, высокой механиче- ской устойчивостью, не токсичен и не магнитен.

Компьютерное моделирование с лазерной стереолитографией улучшает качество реконструктивных операций при дефектах и деформациях черепа и сокращает длительность операции.

Стереолитографию как элемент реконструктивной операции наиболее целесообразно использовать при больших (60 см3) и обширных (более 60 см3) по конфигурации и локализации дефектах и деформациях [2].