Определение тактики хирургического лечения пациентов с огнестрельными ранениями и открытыми переломами костей конечностей с использованием метода компьютерного моделирования

Автор: Грицюк А.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (28), 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: показать возможности применения информационных технологий в системе оказания хирургической помощи у пациентов с огнестрельными переломами и открытыми тяжелыми повреждениями конечностей.Материалы и методы: Исследование включает опыт лечения 393 пациентов с огнестрельными ранениями и открытыми переломами костей конеч- ностей. Работа выполнена в три этапа: на первом этапе проведено лечение и анализ результатов у 272 пациентов, составлена база данных, определены факторы улучшающие и ухудшающие результаты лечения. Написана и апробирована специальная программа для компьютерного анализа, моделирова- ния и прогнозирования результатов лечения пациентов с тяжелыми повреждениями конечностей. На третьем этапе изучили эффективность примене- ния данной программы на этапе планирования тактики хирургического лечения на примере 121 раненного.Результаты: Анализ эффективности работы программы по моделированию и прогнозированию результатов лечения тяжелых повреждений конеч- ностей показал, что средняя длительность лечения раненых, при применении компьютерного прогноза, уменьшилась на 20,7% (р

Компьютерный анализ, травмы конечностей, реконструк-тивная хирургия конечностей, сomputer analysis

Короткий адрес: https://sciup.org/142211443

IDR: 142211443 | УДК: 616-001.6

Текст научной статьи Определение тактики хирургического лечения пациентов с огнестрельными ранениями и открытыми переломами костей конечностей с использованием метода компьютерного моделирования

Современная политическая и экономическая обстановка показывает, что эффективность производства все больше зависит от «человеческого фактора», поэтому главной задачей деятельности медицинских учреждений является возвращение в «строй» пациентов и восстановление рабочей силы в стране [3, 4, 5, 7, 11, 14, 17].

Полноценное выздоровление и снижение инвалидности, при уменьшении сроков лечения было и остается одной из важнейших проблем отечественной медицины, а оказание хирургической помощи, соответствующего уровню лечебного учреждения, является основой совершенствования травматологической службы МЗ РФ [16].

Предлагаемые различного рода прогностические расчетные модели ранений и повреждений, рассматривают относительно идеальные условия функционирования лечебных учреждений и оказания ими хирургической помощи в полном или сокращенном объеме [1, 6, 8, 9].

Поэтому необходима разработка методик оценки эффективности оказания хирургической помощи, позволяющих проводить не только количественный и качественный анализ лечебных мероприятий, но и на основе современных компьютерных технологий прогнозировать результаты лечения, создавать персонифицированные базы данных, включающие возможности INTERNET и телеконсультаций, которые смогут лечь в основу глобальных интегрированных автоматизированных информационных систем лечебно-профилактических учреждений [2, 10, 13, 15, 19].

Цель исследования: показать возможности применения информационных технологий в системе оказания хирургической помощи у пациентов с огнестрельными переломами и открытыми тяжелыми повреждениями конечностей.

Планирование, материал и методы исследования

Для реализации цели были запланированы и выполнены 3 этапа исследования.

На первом этапе работы были изучены результаты лечения 272 пострадавших с тяжелыми открытыми механическими повреждениями и огнестрельными ранениями конечностей.

В работе у раненых и пострадавших переломы костей скелета по классификации АО (Ruedi T.P., Murphy W.M. 2007) типа «В» и «С» [20], по тяжести повреждения мягких тканей согласно классификации Gustilo R.B., Anderson J.T. (1976) [18] тип II и III «А» и «В».

Проведен анализ структуры, частоты, тяжести и результатов лечения различных видов повреждений. В итоге определены основные характеристики современной травмы, изучена система оказания специализированной помощи, а также ошибки и осложнения. Полученные данные легли в основу разработки и создания компьютерной базы данных.

На втором этапе исследования провели анализ компьютерной базы данных, проработали и выявили наиболее важные структурные характеристики повреждений и факторы, влияющие на функциональный и анатомический результат лечения. В результате второго этапа предложена оригинальная компьютерная программа по созданию кодовой математической модели повреждений конечностей. В дальнейшем полученная модель подвергалась аналоговому анализу, результаты которого использовали в планировании и прогнозировании результатов и сроков лечения.

На третьем этапе исследования, разработанные практические рекомендации по применению современных реконструктивно-пластических технологий и апробированная компьютерная программа по моделированию повреждений конечностей и аналоговому анализу были применены в практике лечения 121 пострадавшего в специализированных лечебных учрежденьях. Проведен анализ результатов компьютерного прогнозирования сроков и исходов лечения, выявлена практическая значимость программы и точность прогноза.

При анализе базы данных из 393 раненых и пострадавших было 388 (98,7%) мужчин и 5 (1,3%) женщин, возраст колебался от 18 до 58 лет и составил 26,7±1,5 лет на момент получения огнестрельного ранения или травмы.

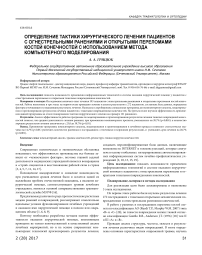

База данных под названием «Реконструктивная хирургия» написана на языке программирования Visual FoxPro версия 5.0 в среде Windows. Программа занимает объем памяти в 15 Mб, включая базу данных на 393 пациентов (свидетельство РФ об официальной регистрации базы данных № 2006620187 от 28.06.2006 г.).

База данных состоит из 3 файлов, связанных между собой по ключевому полю. На каждого пациента вносятся данные порядка 500 показателей на всех этапах оказания медпомощи, начиная от общих паспортных данных пациента, архивного номера, диагностических данных, даты осмотров и проведения операции, которые кодируются. Вносились в базу данных даты осложнений, сроки операций, методы оперативных вмешательств - что являлось аналогом медицинской карты больного, а также включало параметры, определяющие результат лечения (рис. 1).

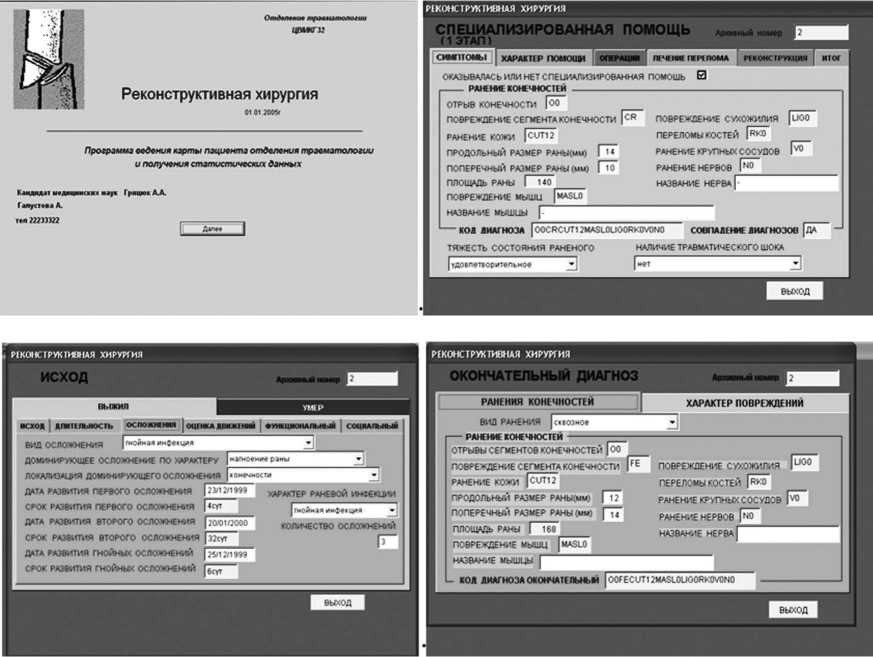

Для анализа этих данных была предложена программа по аналоговому анализу, которую мы назвали «Статистика». В головной части программы открывается компьютерное окно, в которое вносятся данные нового пациента, выполняется кодирование параметров повреждения. Затем, на основании кода из базы данных выбирается группа пациентов, с подобным кодом диагноза, при этом на экране высвечиваются все методы лечения перелома, костной пластики, реконструкции мягких тканей, которые применялись у данной группы пациентов (рис. 2).

Рис. 1. Вид отдельных фреймов базы данных, иллюстрирующие этапы создания кодового диагноза

Рис. 2. Вид программы «Статистика», определение кода диагноза, преставлены методы лечения и результаты

Программа высчитывала количество пациентов, прогнозируемый срок и результат лечения, рекомендуемый этап лечения, и медицинский исход этого ранения.

Оценка функциональных и анатомических результатов, складывалась из показателей объема движений в суставах, остаточных деформаций, укорочения длины конечности, мышечных атрофий, опороспособности, чувствительности и вида кожного рубца. Каждый из этих показателей имел четыре градации: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые суммировались и получалась средняя оценка окончательного результата лечения ранения или травмы.

Результаты и обсуждение.

Данная программа была предложена в 1998 г. на основе базы данных из 272 пациентов, и с 1999 по 2009 г. у 121 пациентов проводилось планирование с помощью программы и лечение по рекомендованной методике.

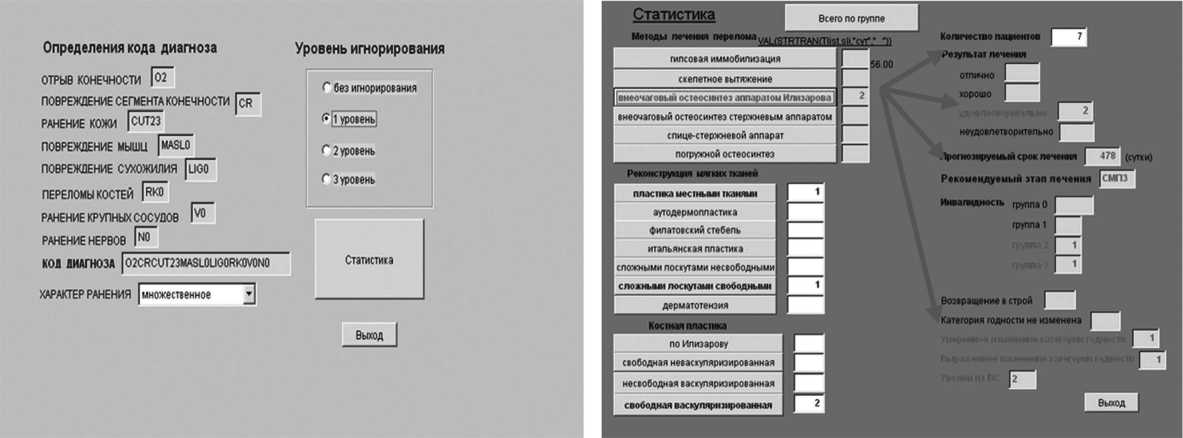

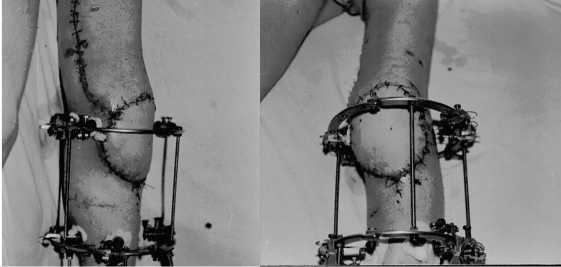

Клиническое применение программы «Статистика» демонстрируют следующие пациенты: Раненый М. с множественным осколочным ранением, верхней трети голени, обширной гнойной, гранулирующей раной и краевым дефектом большеберцовой кости, второй – раненый К. с изолированным также взрывным ранением, обширным дефектом мягких тканей и также краевым дефектом большеберцовой кости в верхней трети (рис. 3). Согласно тяжести ранений и другим показателям обследования пациентов, они отнесены к одной группе повреждений.

При исползовании программы «Статистика» было определено, что пациентов с подобной травмой лечили пятью различными методами закрытия дефекта ткани. Программой был определен оптимальный вариант лечения пациента К. - свободная васкуляризированная пластика при оптимальном ориентировочном сроке лечения 449 суток (рис. 4).

Согласно с утвержденным планом, была выполнена свободная васкуляризированная пластика торакодорсальным аутотрансплантатом с фрагментом VIII ребра (рис. 5).

Рис. 3. Кодовый диагноз, внешний вид раны и рентгенограммы пациентов М. и К. на этапе компьтерного планирования хирургического лечения

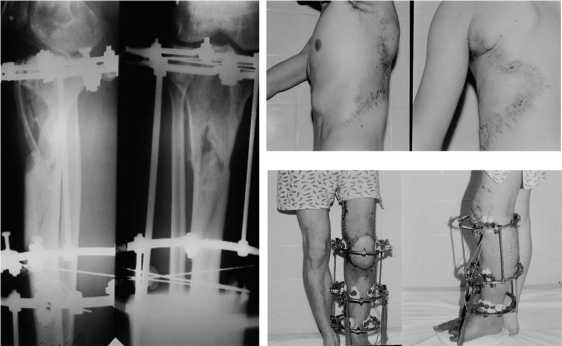

Заживление раны первичное, отломки большеберцовой кости срослись (рис. 6), аппарат снят, анатомический результат расценен как отличный, пациент возвращен в строй, общий срок лечения составил 435 сут.

Клинический пример № 2 пациент М. было выполнено компьютерное моделирование и аналоговый анализ, при котором определены два конкурирующих метода лечения данного пациента. Первый метод - несвободная костная пластика краевым отщепом и дерматотензия аппаратом Илизарова, в группе было 4 наблюдения, при этом у 2 пациентов был получен общий хороший результат и у 2 удовлетворительный, с общим сроком лечения 695 сут. Второй метод - одномоментная некрэктомия и пластика свободным васкуляризированным торакодорсаль-ным трансплантатом с фрагментом ребра. В данной группе было также 4 наблюдения, при этом у 2 пациентов результаты были отличные и у 2 хорошие, общий срок лечения составил

Применение

программы «Статистика»

Пластика местными тканями 1О44сут

Метод Илизарова 594 сут

Рис. 4. Применение программы «Статистика», иллюстрация 5 различных методов лечения и сроки. В рамке оптимальный вид пластики – свободная васкуляризированная пластика и срок лечения 449 суток

Стебель Филатова 1058 сут

Свободная васкуляризированная пластика 449сут

Рис. 5. Раненый К. Внешний вид голени через 3 недели после операции пересадки торакодосального лоскута

Рис. 6. Раненый К. Рентгенограммы через 4 мес. после операции -внешний вид донорского места и конечности

449 сут, что на 35,4% меньше, чем при пластике краевым от-щепом по Илизарову. Однако врачами была принята тактика лечения методом Илизарова, основным аргументом которой явилась наименьшая травматичность метода в связи с множественным характером ранения.

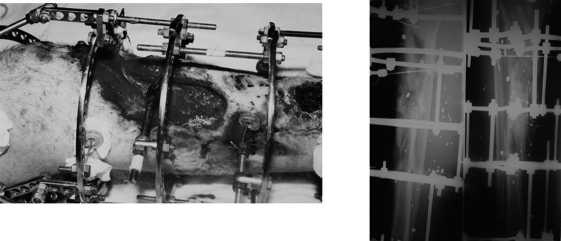

Раненому М. после очищения раны (рис. 7), выполнена репозиция отломков костей голени, остеосинтез аппаратом по Илизарову, сформирован краевой отщеп и в дальнейшем дистракция и аппаратная дерматотензия (рис. 8).

В результате тракции в течение 6 мес, края кожной раны были сопоставлены, и выполнен вторичный шов раны, однако края раны прорезались. В дальнейшем выполнялась повторная тракция отломка, вторичные швы, и через 380 сут после начала лечения методом Илизарова сформировался дефект мягких тканей размерами 10x4 см, дном которого являлась большеберцовая кость с секвестрами, в окружении выраженных рубцовых тканей (рис. 9).

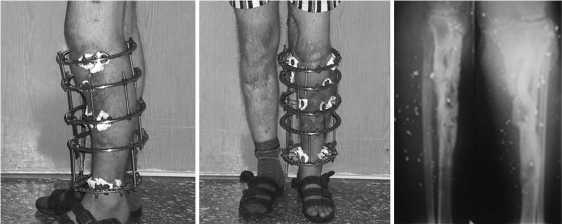

Принято решение изменить план лечения и перейти к пластике мягких тканей свободным микрососудистым лоскутом. Выполнены некрэктомия и пластика дефекта мягких тканей свободным торакодорсальным лоскутом, рана зажила первичным натяжением (рис. 10), перелом сросся, и аппарат снят.

Окончательный результат лечения признан удовлетворительным, срок лечения составил 712 сут (рис. 11).

Рис. 7. Раненый М. Внешний вид раны после этапных некрэктомий

Рис. 8. Раненый М. Внешний вид раны и рентгенограммы после остеосинтеза аппаратом Илизарова

Рис. 9. Раненый М. Внешний вид конечности после пластики методом краевого отщепа

Рис. 10. Раненый М. Внешний вид конечности через 1 мес после операции замещения дефекта торакодорсальным лоскутом. Рентгенограммы обеих костей левой голени, перелом сросся

Анализ эффективности работы программы по моделированию и прогнозированию результатов лечения тяжелых повреждений конечностей показал, что средняя длительность лечения уменьшилась на 20,7% (р<0,001).

При анализу результатов лечения без учета разделения пациентов на группы всего у 116 (29,5%) раненых результат был признан отличным, при этом при использовании программы результат в процентном отношении увеличился с 25,0 до 39,7% (p<0,01). Сравнение результатов лечения раненых с огнестрельными ранениями и пострадавших с тяжелыми повреждениями конечностей с применением программы прогнозирования представлено в табл. 1.

Оценка результата лечения «хорошо» была определена у 122 (31,0%) раненых, при использовании программы количество хороших результатов увеличилось с 27,2 до 39,7% (p<0,01), количество удовлетворительных и неудовлетворительных результатов уменьшилось с 32,4 до 15,5% (p<0,001) и с 15,4 до 4,9% (p<0,01).

При анализе базы данных с разделением по периодам до и после внедрения программы средняя длительность лечения уменьшилась на 20,7%. Распределение пациентов по группам, среднему сроку лечения и периоду применения программы представлено в табл. 2.

При этом надо учитывать, что при наличии нескольких методов лечения в компьютерном прогнозе врачи не всегда прибегали к рекомендованному программой, ссылаясь на разные причины.

Рис. 11. Раненый М. Внешний вид через 5 мес после операции пластики торакодорсальным лоскутом

Таблица 1

Сравнение результатов лечения с применением программы прогнозирования

|

Результат лечения |

Количество пациентов |

р |

|||

|

1980-1998 (n=272) |

1999-2009 (n=121) |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

«Отлично» (n=116) |

68 |

25,0 |

48 |

39,7 |

<0,01 |

|

«Хорошо» (n=122) |

74 |

27,2 |

48 |

39,7 |

<0,01 |

|

«Удовлетворительно» (n=107) |

88 |

32,4 |

19 |

15,7 |

<0,001 |

|

«Неудовлетворительно» (n=48) |

42 |

15,4 |

6 |

4,9 |

<0,01 |

Сравнение общей средней длительности лечения по группам пациентов и периодам

Таблица 2

|

Количество пациентов (n) |

Средняя длительность лечения по периодам |

Соотношение периодов лечения, % |

р |

|

|

1980-1998 (n=272) |

1999-2009 (n=121) |

|||

|

393 |

382±122 |

303±119 |

20,7 |

<0,001 |

Вывод

Применение программы компьютерного анализа, моделирования и прогнозирования в лечебном процессе позволяет статистически значимо на 14,7% (p<0,01) увеличить количество раненных и пострадавших с отличными и хорошими результатами, и уменьшить срок лечения на 20,7% (p<0,001).

Список литературы Определение тактики хирургического лечения пациентов с огнестрельными ранениями и открытыми переломами костей конечностей с использованием метода компьютерного моделирования

- Асанин Ю.С., Петренко А.П., Пасько В.В. Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в сухопутных войсках армии Республики Афганистан//Воен.-мед. журн. -1989. -Вып. 46. -С.31-36.

- Бронтвейн А.Т., Шмырев В.И., Романов А.И. и др. Телемедицинские технологии в системе этапной реабилитации больных//Матер. Первого Всерос. науч. форума: Инновационные технологии медицины XXI века.-М., 2005.-С. 33-35.

- Брюсов П.Г., Ефименко Н.А. Итоги оказания хирургической помощи раненым и больным в военных лечебных учреждениях и предстоящие задачи//Воен.-мед. журн. -1997. -№ 7. -С.14-19.

- Быков И.Ю. Российская военная медицина в общей системе экстренного восстановления и обслуживания Сил по поддержанию Мира (Russian military medicine in the general system of emergency recovery and maintenance of peacekeeping forces)//Матер. 36-го Всемир. воен.-мед. конгр.-СПб, 2005.-С. 7-8 (XXXVI World Congress on Military Medicine (Scientific abstracts) Russia.-St. Petersburg, 2005. -P. 7-8).

- Грицанов А.И., Мусса М., Миннулин И.П. и др. Взрывная травма. -Кабул: Изд-во МО РА, 1987. -165 с.

- Гуров А.И. Вопросы экономики военного здравоохранения//Воен.-мед. журн.-1987.-№ 3.-С.18 -20.

- Ерюхин И.А. Военно-полевая хирургия. -СПб, 1994.-С. 66 -67, 313 -314.

- Ларьков А.А., Васильченко А.Д., Костенко Л.Н. Организация этапного лечения легкораненых по опыту Великой Отечественной войны и довоенных локальных конфликтов//Воен.-мед. журн.-1993.-№8.-С.65-68.

- Максимов Г.К., Линд В.А., Шапиро М.И., Фиалковский А.В. Территориальная система вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи в условиях обязательного медицинского страхования//Бюл. НИИ СГЭиУЗ им. Н.А. Семашко.-М., 1996.-Вып 3.-С.103-109.

- Мильштейн М.И., Подкорытов Е.М., Антипов С.М. и др. Структура базы данных для персонифицированного учета пациентов специализированного лечебного учреждения//Матер. Первого Всерос. науч. форума: Инновационные технологии медицины XXI века.-М., 2005.-С. 361-362.

- Нечаев Э.А., Брюсов П.Г. Реконструктивная хирургия и военная медицина//Реконструктивно-восстановительные и новые методы лечения в клинике. -М.: ГКВГ им. Н.Н.Бурденко, 1989.-С. 9 -11.

- Нечаев Э.А., Брюсов П.Г., Ерюхин И.А. Квалифицированная и специализированная хирургическая помощь в современной системе лечебно-эвакуационного обеспечения раненых//Воен.-мед. журн.-1993.-№ 1.-С. 17 -21.

- Стародубов В.И., Берсенева Е.А. Информационные и технологические основы создания интегрированной автоматизированной информационной системы лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ)//Матер. Первого Всерос. науч. форума: Инновационные технологии медицины XXI века.-М., 2005.-С. 467-468.

- Хрупкин В.Н. Результат лечения огнестрельных ранений конечностей на этапе специализированной травматологической помощи//Воен.-мед. журн.-1996.-№ 10.-С. 78-79.

- Челноков А.Н. Особенности ортопедо-травматологических INTERNET-телеконсультаций//Тез. докл. Всерос. юбил. науч.-практ. конф.: Лечение сочетанных травм и заболеваний конечностей.-М., 2003.-С. 349-351.

- Шаповалов В.М., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В., Ляховец Г.А. Основные направления дальнейшего совершенствования организации оказания травматологической помощи в военных лечебных учреждениях//Матер. Всеарм. науч. конф., посвящ. 105-летию каф. и клиники воен. травматол. и орто-пед.: Актуальные вопросы военной травматологии и ортопедии.-СПб, 2005.-С. 5-6.

- Шаповалов В.М., Лытаев С.А., Мальцев С.И. Современные аспекты реабилитации раненных в конечности//Матер. Всеарм. науч. конф., посвящ. 105-летию каф. и клиники воен. травматол. и ортопед.: Актуальные вопросы военной травматологии и ортопедии.-СПб, 2005.-С. 157-158.

- Gustilo RB, Anderson JT. Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones: Retrospective and prospective analyses. J Bone Joint Surg Am. 1976; 58:453-8.

- Morris T., Roller J. From the front lines: mobile healthcare cases study//XXXVI World Congress on Military Medicine (Scientific abstracts). Russia, St. Petersburg, 2005.-P. 25.

- Ruedi T.P., Murphy W.M.-AO Principles of Fracture Management. 2007 by AO Publishing. Davos c. 947.