Определение тактики родоразрешения и диагностического обследования в период беременности при периферических витреоретинальных дистрофиях

Автор: Попова Н.В., Гойдин А.П., Фабрикантов О.Л., Гойдин Д.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработать рекомендации по тактике родоразрешения на основании анализа и срока выявления различных форм периферических витреоретинальных дистрофий у беременных с миопией. Материал и методы. Под наблюдением находились 44 женщины, средний возраст составил 31 год. У 82 % женщин выявлена периферическая витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД). Всем пациенткам проводили: визометрию на фороптере фирмы TOPCON CV-5000 (Япония), авторефрактокератометрию на приборе TOPCON KR- 8900 (Япония), ультразвуковую биометрию на аппарате TOMEY AL-3000 (Япония), осмотр глазного дна с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана на щелевой лампе TAKAGI SM-70N. При выявлении опасных форм ПВХРД рекомендована переферическая лазеркоагуляция на лазерной установке IRIDEX IQ-810 (США). Результаты. В большинстве случаев (68 %) выполнена периферическая лазеркоагуляция сетчатки с последующими рекомендациями о возможности естественного родоразрешения, в 32 % случаев женщинам рекомендовано родоразрешение кесаревым сечением. Заключение. Тактика родоразрешения у беременных женщин с миопией должна определяться не степенью миопии, а выраженностью патологических изменений на периферии сетчатки. Диспансеризация беременных женщин с обязательным осмотром глазного дна в условиях медикаментозного мидриаза в сроки до 30-34 недель позволяет выявлять пациенток с риском развития отслойки сетчатки и проводить своевременное лечение, тем самым изначально снижая частоту оперативного родоразрешения по офтальмологическим показаниям.

Лазеркоагуляция, миопия, офтальмология, периферическая витреохориоретинальная дистрофия, родоразрешение

Короткий адрес: https://sciup.org/149135339

IDR: 149135339 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Определение тактики родоразрешения и диагностического обследования в период беременности при периферических витреоретинальных дистрофиях

1Введение. Миопия — распространенная аномалия рефракции, при которой изображение формируется перед сетчаткой [1, 2]. Частой сопутствующей патологией при миопии является периферическая витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД) [3, 4]. Патогенез периферических дистрофий до настоящего времени окончательно не изучен. Значительную роль в возникновении ПВХРД играют генетические, гемодинамичекие и метаболические факторы. Ведущими факторами в формировании и прогрессировании периферических дистрофий являются: растяжение экваториальных отделов склеры в сагиттальном и фронтальном направлениях, ретинальная гипоксия, снижение уровня метаболических процессов в сетчатке [1]. Последствия ПВХРД бывают достаточно серьезными, вплоть до отслойки или разрыва сетчатки [5]. Наиболее опасными с точки зрения развития отслойки сетчатки признаны решетчатая дистрофия, разрыв сетчатки, ретиношизис, смешанные формы [6]. Среди женщин фертильного возраста на долю периферических дистрофий приходится 14,6%, причем в половине случаев это опасные формы [7].

Тактика ведения беременных с миопией предусматривает диспансерное наблюдение с момента установления факта беременности (1-й скрининг). Обязательный осмотр офтальмологом всех беременных женщин должен выполняться на 12–14-й неделе беременности, в 28–30 недель (2-й скрининг) и 37–38

недель (3-й скрининг) — осмотр периферии сетчатки в условиях максимального медикаментозного мидриаза. При этом необходимо выяснить причину возникновения миопии, ее характер (прогрессирующая или стационарная миопия), данные об офтальмоукрепляющих и офтальмокорригирующих операциях (произведенные до беременности рефракционные операции не являются противопоказанием для по-тужного периода в родах). При выявлении в процессе беременности периферических дистрофий, которые являются опасными с точки зрения развития отслойки сетчатки, рекомендовано проведение профилактической лазеркоагуляции, желательно не позднее чем за месяц до родоразрешения [8–10].

Опасность ПВХРД состоит в бессимптомном течении заболевания [11–13], поэтому очень важно своевременно ее диагностировать, чтобы предотвратить нежелательные осложнения, однако это невозможно сделать при обычном осмотре [14]. Диагностика периферических дистрофий проводится с обязательным медикаментозным мидриазом с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана. В некоторых случаях приходится прибегать к склероком-прессии (надавливание на склеру), чтобы периферия сетчатки смещалась ближе к центру и была доступна для более детального осмотра [15, 16].

Долгое время считалось, что беременность и роды могут спровоцировать развитие периферической дистрофии и, как следствие, отслойки сетчатки у женщин с миопической рефракцией [6]. За последнее десятилетие частота оперативного родоразреше- ния значительно увеличилась, причем доля офтальмологических показаний возросла до 45-50% [7].

Цель : разработать рекомендации по тактике ро-доразрешения на основании анализа и срока выявления различных форм периферических витреорети-нальных дистрофий у беременных с миопией.

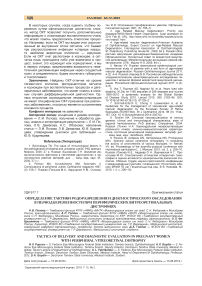

Материал и методы. Под наблюдением находились 44 женщины в возрасте от 25 до 41 года (средний возраст 31 год), которые после диспансерного наблюдения офтальмологом в поликлинике по месту жительства были направлены для консультации и определения тактики родоразрешения в Тамбовский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Среди них текущая беременность была первой у 73%, второй у 18%, третьей в 9% случаев. На сроке беременности 12-14 недель осмотрено 6 женщин (14%), в 28-30 недель — 26 (59%), в 37-38 недель — 12 (27%). Среди обследованных женщин 18 пациенток ранее перенесли рефракционную операцию (LASIK) (рис. 1).

26 беременных женщин до нашего обследования уже имели заключение офтальмолога поликлиники по месту жительства, в котором на основании степени миопии 6,0D и выше, рефракционной операции в анамнезе, наличии ПВХРД рекомендовалось родо-разрешение путем кесарева сечения.

При обращении в Тамбовский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» всем пациенткам проводились следующие методы обследования: визометрия на фороптере фирмы TOPCON CV-5000 (Япония), авторефрактокератометрия на приборе TOPCON KR-8900 (Япония), ультразвуковая биометрия на аппарате TOMEY AL-3000 (Япония); осмотр глазного дна проводился с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана на щелевой лампе TAKAG» SM-70N (особое внимание уделялось детальному выявлению зон дистрофии на крайней периферии сетчатки).

При выявлении решетчатой дистрофии, инее-видной дистрофии, ретинальных разрывов, ретино-шизисе выполнялась периферическая лазеркоагу-ляция на лазерной установке IRIDEX IQ-810 (США) в режиме CW-Pulse под местной анестезией 0,5%-го раствора алкаина с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана. При использовании инфракрасного диапазона мощность варьировалась от 0,3 до 0,7 Вт, экспозиция воздействия составляла 0,1 мс, диаметр пятна 200 мкм. Аппликаты наносили вокруг зон дистрофии в 3–4 ряда, объем вмешательства подбирался индивидуально.

Все обратившиеся были поделены на 4 группы. В первую группу вошли 6 пациенток с миопией слабой степени; во вторую группу 16 женщин с миопией средней степени; в третью группу включили 4 беременных женщины с миопией высокой степени; четвертую группу составили 18 пациенток с рефракционной операцией в анамнезе. Сроки наблюдения: 12 месяцев.

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с помощью пакета программ Statistica 10.0. Данные представлены как M±δ (выборочное среднее ± среднеквардатическое отклонение).

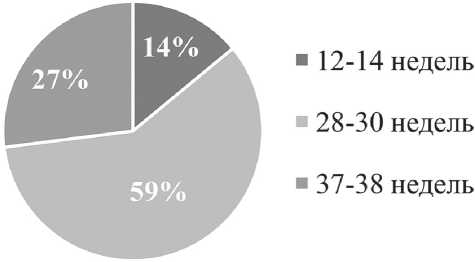

Результаты. В первой группе среднее значение передне-задней оси составило 24,5±8,4 мм. При контактной биомикроскопии в 66,7% случаев у пациенток выявлена инеевидная дистрофия, в 33,3% патологических изменений на периферии глазного дна не диагностировано. Всем беременным женщинам выдано заключение о возможном родоразрешении через естественные родовые пути.

Рис. 1. Распределение по срокам беременности при обращении

Во второй группе среднее значение переднезадней оси 24,8±6,2 мм. При осмотре глазного дна в условиях медикаментозного мидриаза в 50% случаев выявлена решетчатая дистрофия, в 12,5% инеевидная дистрофия, в 12,5% ретинальные разрывы, в 12,5% ретиношизис, 12,5% плоская локальная отслойка сетчатки.

У 81 % женщин данной группы проведена периферическая лазеркоагуляция сетчатки выявленных зон ПВХРД, после чего даны рекомендации: родо-разрешение естественным путем. Кесарево сечение рекомендовано в 19%, что объясняется наличием выраженных изменений на глазном дне, локальной отслойкой сетчатки и поздним сроком обращения к офтальмологу.

В третьей группе среднее значение передне-задней оси составило 25,5±9,1 мм. При осмотре глазного дна в условиях медикаментозного мидриаза у всех пациенток выявлена инеевидная дистрофия с рети-ношизисом. Всем пациенткам выполнена периферическая лазеркоагуляция сетчатки с последующим возможным родоразрешением естественным путем.

В четвертой группе среднее значение переднезадней оси составило 25,4±6,3 мм. При контактной биомикроскопии с линзой Гольдмана в 11,1% случаев выявлена решетчатая дистрофия, в 33,4% инеевидная дистрофия, в 22,2% ретинальные разрывы, в 11,1% локальная отслойка сетчатки. В 22,2% случаев изменений на периферии глазного дна не выявлено. У 66,7% пациенток данной группы выполнена периферическая лазеркоагуляция сетчатки. В 88,8% случаев, т. е. основному количеству беременных женщин четвертой группы, дано заключение о возможном родоразрешении естественным путем, и лишь 11,2% пациенток рекомендовано родоразре-шение кесаревым сечением в связи с выраженными изменениями на периферии глазного дна и поздними сроками обращения к офтальмологу (рис. 2).

Обсуждение. На основании анализа полученных результатов следует отметить, что тактика родораз-решения у беременных женщин с миопией должна определяться с учетом не степени миопии, а выраженности патологических изменений на периферии сетчатки [6, 8]. Так, у 82% всех обследованных нами женщин выявлена периферическая витреохорио-ретинальная дистрофия, но, несмотря на это, после проведенной периферической лазеркоагуляции сетчатки (при наличии показаний и при отсутствии противопоказаний) в 68% случаев дано заключение о возможности естественного родоразрешения и только в 32% случаев рекомендовано родоразре-шение кесаревым сечением [9]. Однако окончательное решение о тактике ведения родов принималось

Рис. 2. Тактика родоразрешения в зависимости от степени миопии и операций LASIK

врачами акушерами-гинекологами на основании результатов комплексного обследования беременных, оценки состояния плода, а также исходя из консультативных заключений других специалистов.

В процессе последующего динамического наблюдения в течение 12 месяцев ни у одной пациентки, как после самостоятельного родоразрешения, так и после кесарева сечения, нами не регистрировалось отрицательной динамики и появления новых дистрофических изменений на периферии глазного дна.

Выводы:

-

1. Рекомендации по тактике ведения родов, основанные на наличии и выраженности патологических изменений на периферии сетчатки глаза, а не на степени миопии, позволили значительно снизить частоту оперативного родоразрешения по офтальмологическим показаниям.

-

2. Каждой женщине в период беременности вне зависимости от степени миопии при диспансеризации с участием офтальмолога необходим тщательный осмотр периферии глазного дна с линзой Гольдмана в условиях медикаментозного мидриаза с целью выявления ПВХРД.

-

3. В случае своевременного выявления потенциально опасных видов ПВХРД и выполнения периферической лазеркоагуляции сетчатки проводить роды у таких женщин возможно естественным путем.

-

4. Диспанзеризация женщин на 28–30-й неделе беременности (2-й скрининг) наиболее важна, так как выявление периферической дистрофии в этот период позволяет своевременно провести необходимое лазерное лечение.

-

5. Выполнение периферической лазеркоагуляции в сроки до 30–34-й недели беременности позволяет рекомендовать возможность естественного родораз-решения.

Список литературы Определение тактики родоразрешения и диагностического обследования в период беременности при периферических витреоретинальных дистрофиях

- Кузнецова М. В. Причины развития близорукости и ее лечение. М.: МЕДпресс-информ, 2004; 176 с.

- Аветисов Э. С. Близорукость. М.: Медицина, 1996; 240 с.

- Аветисов Э. С., Фридман Ф. Е., Саксонова Е. О. и др. Роль растяжения склеры в генезе миопических витреохорио- ретинальных дистрофий. Офтальмологический журнал 1988; (3): 137-8

- Schiomi Y. Study of latticede generation of the retina. Acta Soc Ophthal Japan 1981; 85 (3): 269-7

- Жалмухамедов К. Б. Ведение беременности и родов при заболевании глаз. В сб.: IV съезд акушеров-гинекологов Казахстана. Алма-Ата, 1991; с. 93-4

- Попова Н. В., Фабрикантов О. Л., Гойдин А. П. Частота встречаемости различных клинических форм периферических витреохориоретинальных дистрофий сетчатки в зависимости от степени миопии. Вестник Тамбовского университета 2017; (6): 1484-7

- Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Егоров В. В. Взаимосвязь конституционального типа системной гемодинамики с формированием витреохориоретинальных дистрофий в период беременности. Вестник офтальмологии 2002; (3): 20-3

- Саксонова Е. О. Диспансеризация лиц с повышенным риском возникновения отслойки сетчатки и ее профилактики: методические рекомендации. М., 1987; 11с.

- Коленко О. В., Сорокин Е. Л., Егоров В. В. Клиническая эффективность профилактики ретинальных осложнений у беременных женщин с периферическими витреохориоретинальными дистрофиями. В кн.: Новые лазерные технологии в офтальмологии. Калуга, 2002; с. 198-200

- Рочева С. Л. Выбор метода родоразрешения у женщин с миопией различной степени. Вестник офтальмологии 2006; (3): 47-51

- Франчук А. А. Диагностика предотслоечных изменений сетчатой оболочки и показания к профилактической лазерной коагуляции: методические рекомендации. Одесса, 1980; 21 с.

- Celorio JM. Prevalence of lattice degeneration and its relation to axial length in severe myopia. Amer J Ophthalmol 1991; III (1): 20-3

- Винькова Г. А., Марачева Н. М. К вопросу о ранней диагностике ПВХРД. В сб.: Актуальные проблемы в офтальмологии: материалы науч.-практ. конф. Уфа, 1994; с. 28-9

- Попова Н. В., Гойдин А. П. Периферическая витреохориоретинальная дистрофия (обзор литературы). Сибирский медицинский журнал 2017; 37 (3): 54-60

- Астахов Ю. С., Луговская Н. Г. Ретиношизис. Сообщение 1: Диагностика, классификация, методы обследования. Вестник офтальмологии 2004; (1): 26-9

- Бездетко П. А., Соболева И. А. Профилактическое исследование периферии глазного дна у детей с миопией. В сб.: III Всесоюзная конференция по вопросам детской офтальмологии: тезисы докладов. Суздаль, 1989; с. 206-7.